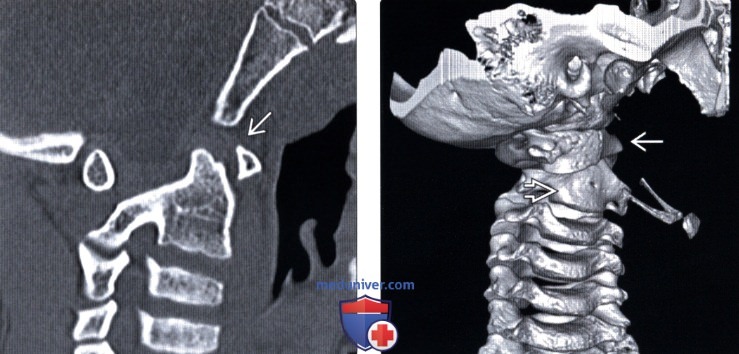

Вывих позвонка на рентгенограмме

Распознавание вывихов при помощи обычных клинических методов исследования является достаточно надежным. Только в редких случаях вывихи просматриваются или принимаются за переломы, в особенности при повреждении периферических отделов конечностей. Поэтому в большинстве обычных каждодневных случаев нет надобности прибегать к рентгенологической помощи, и рентгенологу сравнительно не часто приходится видеть вывихи в крупных суставах.

Рентгенологическое исследование вывихов, как и исследование переломов, является наиболее точным и имеет решающее диагностическое значение, оно незаменимо в каждом спорном или более трудном для клинициста случае. Рентгеновы лучи вносят ясность в топографические взаимоотношения, обнаруживают всевозможные неожиданные частые осложнения, а также препятствия к вправлению, служат наиболее верным средством для контроля результатов вправления и т. д. Естественным недостатком рентгенологического исследования является некоторая его односторонность: как при переломах, так и при вывихах рентгенограмма не говорит ничего непосредственно о состоянии мягких тканей, об основном повреждении сумки, связочного аппарата, суставных хрящей, нервных и сосудистых стволов и мышц. Напомним, что вывихнутой принято считать кость периферическую, лежащую дистально по отношению к проксимальной, которая остается фиксированной. Для позвоночника вывихнутым обозначают вышележащий позвонок; при смещении между основанием черепа и первым шейным позвонком говорят о вывихе головы.

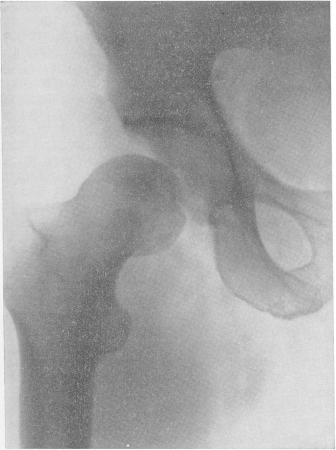

Основной рентгенологический симптом вывиха (рис. 35 и 37) сказывается в том, что суставные поверхности не прилегают друг к другу, нормальные пространственные взаимоотношения между главными элементами сустава — суставной головкой и впадиной -— нарушены; суставная впадина представляется на снимке запустевшей, а головка сустава расположена в стороне от впадины. Если суставные поверхности совсем не соприкасаются друг с другом, и головка совершенно отошла от впадины, то вывих обозначается как полный; подвывихом, или неполным вывихом, называется частичное смещение головки по отношению к впадине с сохранением их частичного контакта.

Поставить диагноз вывиха — это значит не только констатировать факт вывиха, но и в точности указать направление смещения. Без топографической характеристики смещения не может быть рационального вправления.

Рис. 35. Травматический свежий вывих правого бедра у летчика, упавшего с вертолета.

Рис. 36. Травматический периостит на передневнутренней поверхности большеберцовой кости через месяц после удара палкой.

Направление смещения отмечается в анатомических терминах, определяющих положение дистальной вывихнутой кости. Только исследование по крайней мере в двух проекциях дает истинное представление о направлении смещения. Если смещение произошло в плоскости центрального луча, например вперед при вывихе плеча, то на снимке в обычном заднем положении головка плеча может как раз проецироваться в свое нормальное место, в суставную впадину. Один единственный снимок, следовательно, может и здесь быть источником диагностической ошибки.

Та светлая полоска, которая на рентгенограмме представляется в виде суставной щели (так называемая рентгеновская суставная щель), на самом деле является проекцией не истинной, анатомической суставной щели, а проекцией в реальности у живого человека несуществующего межкостного или межэпифизарного пространства, которое, однако, каждый из нас себе ясно представляет на основании привычной картины сустава на мацерированном скелете. Хрящевая головка и хрящевая суставная впадина, непосредственно прилегающие друг к другу, естественно, на рентгенограмме не могут быть видны. Если покровные хрящи тонки, как у взрослого человека, и имеют толщину, не превышающую 3—4 мм, то и рентгеновская суставная щель узка, и конфигурация головки и впадины точно соответствуют друг другу. В раннем же детском возрасте, когда обширные эпифизарные отделы являются еще не окостеневшими, мы собственно ни головки, ни суставной впадины на снимках не видим. В лучшем случае имеется лишь изображение ядра окостенения, которое по своей форме только отдаленно напоминает окончательную форму эпифизарного конца у взрослого человека. По этой причине рентгенодиагностика вывихов в детском возрасте может представлять известные трудности.

Распознавание тогда основывается на втором рентгенологическом симптоме вывиха — на смещении оси вывихнутой кости. Так как, однако, угол, составленный длинниками костей, образующих сустав, по существу самого дела все время меняется при нормальных условиях, то и определение бокового смещения при вывихе не всегда является легкой задачей. Этот симптом имеет, следовательно, меньшую доказательную ценность, чем определение смещения отломков при переломах. В особенности трудна, как было уже указано, интерпретация рентгенограмм локтевого сустава.

Травматические вывихи не реже чем в трети всех случаев сопровождаются отрывом небольших костных выступов, к которым прикрепляется сумка сустава или связка. При исследовании крупных суставов подобные мелкие отломки могут оставаться незамеченными; более крупные же представляют значительный практический интерес, и их распознавание — это одна из важнейших задач при рентгенологическом исследовании вывихов. Дело в том, что они могут служить препятствием к вправлению кости, и тогда требуют оперативного удаления. Таковы, например, отрывы большого бугорка плечевой кости при переднем вывихе плеча, отрыв медиального надмыщелка при наружном вывихе в локтевом суставе или отщепление кусочка вертлужной впадины при вывихе бедра в тазобедренном суставе. Отрыв почти никогда не отсутствует при вывихе в мелких суставах, например межфаланговых. Этот так называемый отрывной перелом легко распознается на рентгенограммах по изолированной костной тени, имеющей небольшие размеры, неправильную многоугольную конфигурацию и зазубренные контуры. Особенно характерна ее локализация — она соответствует месту прикрепления связки или капсулы; против отломка на поверхности эпифиза может быть виден и дефект, зубчатые контуры которого, форма и размеры соответствуют отломанному кусочку.

При привычном вывихе обыкновенно имеются хорошо выраженный остеопороз суставных концов и всего дистального отдела конечности, а также вторичные изменения в суставе типа обезображивающего остеоартроза. Очень значительной бывает атрофия и мягких, и костных частей конечности при невправленных застарелых вывихах. На поверхности одной из костей, чаще проксимальной, на месте соприкосновения со смещенной суставной головкой может образоваться с течением времени углубление, напоминающее новую суставную впадину. Развивается неоартроз, обрисовывающийся на снимке в виде настоящего сустава со всеми его рентгенологическими признаками. Свежий, только что вправленный неосложненный вывих характеризуется на рентгенограмме совершенно нормальной неизмененной картиной.

Рентгенодиагностике принадлежит исключительная роль при распознавании патологических вывихов. Патологическим вывихом называется такое смещение суставной головки из суставной впадины, которое обусловлено каким-нибудь предшествовавшим патологическим процессом, разрушившим элементы сустава — кости, хрящи, сумку или связочный аппарат. Вывих происходит вследствие очень незначительной травмы или главным образом под влиянием мышечного натяжения (тракции).

Наиболее часто патологический вывих или подвывих вызывается воспалительными процессами; сюда относятся в первую очередь туберкулезный артрит во всех его проявлениях, в особенности деструктивная форма его, и значительно реже артрит гнойный. Любое длительно протекающее переполнение суставной полости обильным жидким содержимым может повести к перерастяжению суставной капсулы и к стойкому смещению суставных поверхностей, которые сами по себе грубых разрушений и не показывают. Головка бедра, например, может быть из-за весьма высокого внутрисуставного давления буквально выжата из вертлужной впадины, что наблюдается почти только у детей в первые годы жизни. Это так называемые дистензионные вывихи, вывихи в результате перерастяжения суставной капсулы. Следующую группу составляют полиартикулярные заболевания, как экссудативные, так и сухие деструктивные формы, ведущие к множественным вывихам и чаще подвывихам. Обязательным симптомом является вывих или подвывих при артропатиях — при сухотке спинного мозга и сирингомиелии; и некоторые другие заболевания центральной нервной системы, как, например, спинномозговой детский паралич, ведут к патологическим вывихам. Смещение суставных поверхностей может иметь место при деформирующем остеоартрозе ; нередки также патологические вывихи при подагрических разрушениях суставов, особенно мелких. Важную роль играют и всевозможные доброкачественные (например, множественные хондромы фаланг) и злокачественные (остеогенные саркомы) опухоли суставных концов костей. Часто встречающуюся в практике группу несколько особняком стоящих патологических вывихов составляют врожденные деформации, относящиеся к неправильностям развития, в первую очередь врожденные вывихи бедра в тазобедренном суставе, или пример более редкого заболевания — так называемого luxatio ulnae Madelungi. Исключительно тяжелые вывихи с порочным положением костей конечностей наблюдаются при арахнодактилии. Нередко и приобретенные деформации вызывают подвывих (например, при hallux valgus). Наконец, рентгенологу приходится видеть патологические смещения, вызванные и оперативным вмешательством (например, после резекций).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

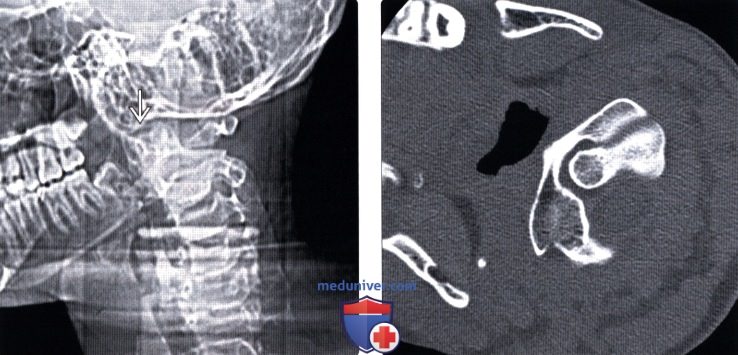

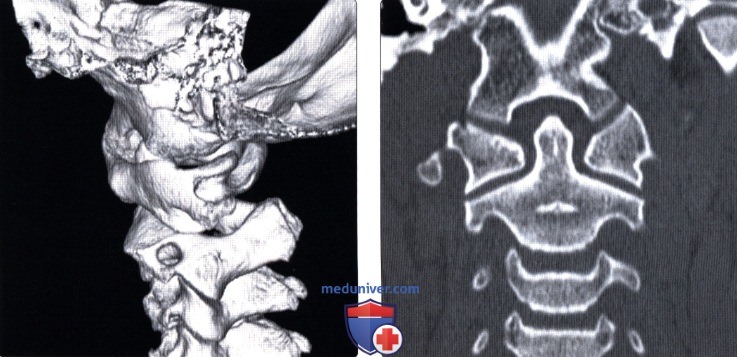

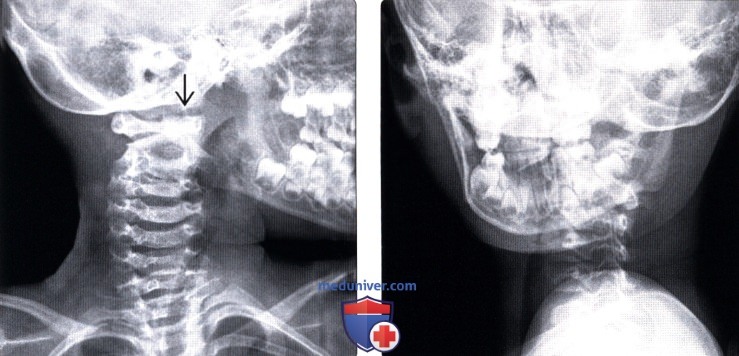

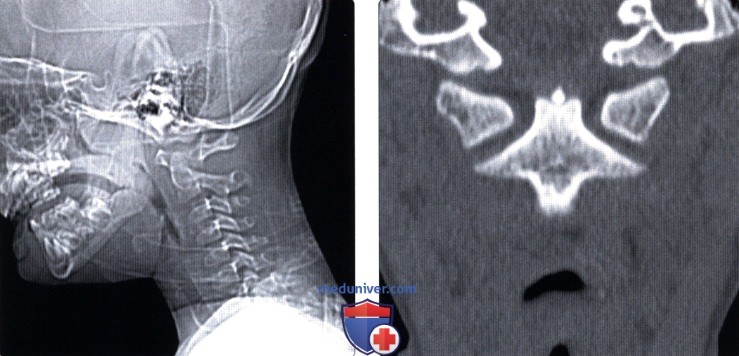

Лучевая диагностика атланто-аксиального ротационного подвывихаа) Терминология:

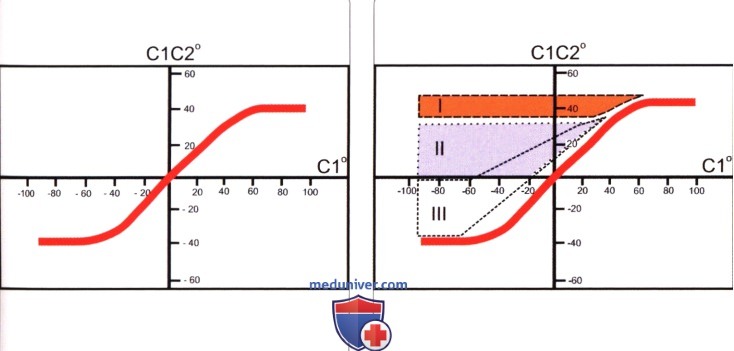

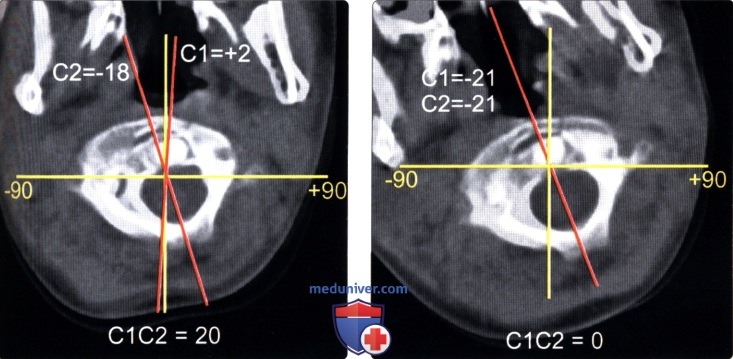

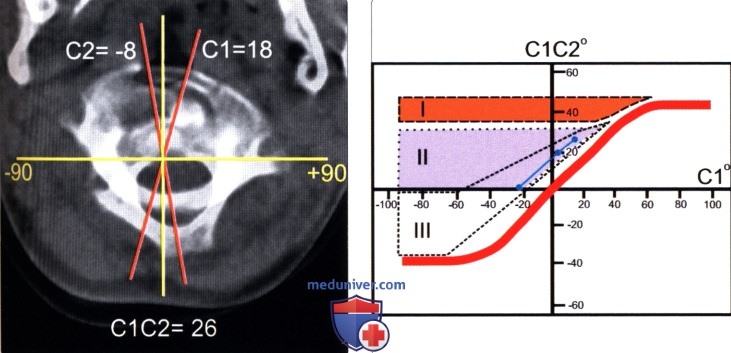

б) Визуализация: 1. Общие характеристики атланто-аксиального ротационного подвывиха (ААРП): 2. Рентгенологические данные: 3. КТ при атланто-аксиальном ротационном подвывихе (ААРП): 4. Рекомендации по визуализации:

в) Дифференциальная диагностика атланто-аксиального ротационного подвывиха (ААРП). Причины ААРП:

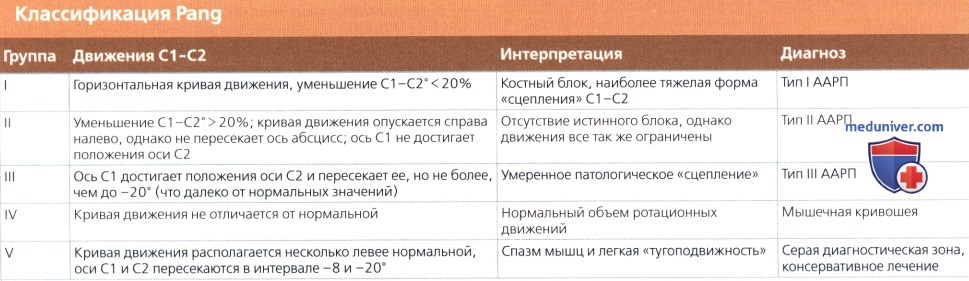

г) Патология: 1. Стадирование, степени и классификация атланто-аксиального ротационного подвывиха (ААРП):

д) Клинические особенности: 1. Клиническая картина атланто-аксиального ротационного подвывиха (ААРП): 2. Демография: 3. Течение заболевания и прогноз: 4. Лечение атланто-аксиального ротационного подвывиха (ААРП): е) Диагностическая памятка: 1. Следует учесть: 2. Советы по интерпретации изображений: ж) Список использованной литературы: — Также рекомендуем «Рентгенограмма, КТ перелома зубовидного отростка второго шейного позвонка (С2)» Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 30.7.2019 |

Источник