Вывих искусственного хрусталика после падения

Небольшие степени послеоперационного смещения имплантированной интраокулярной линзы (ИОЛ) могут быть связаны с неточным ее расположением в процессе операции, ассиметричным размещением опорных элементов гаптики ИОЛ или операционным повреждением в связочно-капсулярном аппарате хрусталика (СКАХ). Как правило, такие смещения не могут влиять на остроту зрения или вызывать дискомфорт у пациентов, поэтому и хирургического лечения не требуют.

Небольшие степени послеоперационного смещения имплантированной интраокулярной линзы (ИОЛ) могут быть связаны с неточным ее расположением в процессе операции, ассиметричным размещением опорных элементов гаптики ИОЛ или операционным повреждением в связочно-капсулярном аппарате хрусталика (СКАХ). Как правило, такие смещения не могут влиять на остроту зрения или вызывать дискомфорт у пациентов, поэтому и хирургического лечения не требуют.

Частота выраженного смещения (дислокации) ИОЛ, требующего хирургического вмешательства, составляет примерно 0.2-2.8% и, по мнению некоторых специалистов, имеет тенденцию увеличиваться вследствие более широкого внедрения метода факоэмульсификации. Кроме того, отмечаются случаи смещения искусственных хрусталиков после Nd: YAG-лазерной дисцизии (капсулотомии).

Причины дислокации ИОЛ и возможные осложнения

Основная причина выраженной дислокации ИОЛ — это повреждение СКАХ в процессе операции и в послеоперационном периоде вследствие травмы. Частота операционных повреждений СКАХ составляет около 1-2%. Почти во всех случаях при этом, удается имплантировать в капсульный мешок либо цилиарную борозду заднекамерные модели ИОЛ, используя оставшиеся фрагменты мешка капсулы хрусталика, как опору и проведя предварительно манипуляцию передней витрэктомии или реже, имплантации внутрикапсульных колец.

Неправильная оценка хирургом оставшихся фрагментов СКАХ в качестве опоры либо невыполнение отмеченных выше манипуляций, способны привести к смещению хрусталика в стекловидное тело или на глазное дно. Также это может привести к развитию серьезных осложнений — гемофтальма, пролиферирующей витреоретинопатии, вялотекущего увеита, хронического отека макулы, отслойки сетчатки.

Методы лечения

При выборе хирургического доступа к смещенной ИОЛ принимается в расчет степень дислокации ИОЛ, наличие сопутствующих осложнений (хрусталиковые фрагменты в стекловидном теле или на глазном дне, имеющийся отек макулы, отслойка сетчатки и пр.). Принято различать два вида хирургического доступа: передний (роговичный), а также задний (сквозь плоскую зону цилиарного тела). Передний доступ используют в случаях, когда смещенный хрусталик или его опорные элементы (гаптика) находятся в области видимости хирурга и существует возможность для их транспупиллярного захвата. Задний доступ применяется в случае полного смещения ИОЛ в зону стекловидного тела или на глазное дно. Подобный доступ относится к витреоретинальной хирургии и позволяет выполнять при необходимости более широкие витреоретинальные манипуляции.

Хирургические технологии, применяемые для доступа к дислоцированной ИОЛ включают: замену заднекамерной модели искусственного хрусталика на переднекамерную модель, репозицию заднекамерной модели и удаление интраокулярной линзы без последующей имплантации.

Технология замены заднекамерной ИОЛ на переднекамерную применяется при конструктивных особенностях заднекамерной интраокулярной линзы или ее гаптики, затрудняющих репозицию линзы и ее шовную фиксацию. Сегодня доступны определенные модели переднекамерных ИОЛ, которые с успехом используются для замены заднекамерных линз, не нуждающиеся в шовной фиксации. Их имплантация безопасна и имеет весьма малый риск возникновения специфических осложнений. При этом, конечная острота зрения не уступает остроте зрения пациентов с реимплантированными заднекамерными ИОЛ, а в ряде случаев бывает даже выше.

Технологии репозиции смещенной заднекамерной ИОЛ включают:

- Размещение заднекамерной ИОЛ в цилиарной борозде и проведение транссклеральной шовной фиксации по abexterno и abinterno, при необходимости с эндоскопическим контролем;

- Размещение заднекамерной ИОЛ в цилиарной борозде с использованием оставшихся фрагментов капсульного мешка без проведения шовной фиксации;

- Шовную фиксацию интраокулярной линзы к радужной оболочке;

- В редких случаях – размещение заднекамерной ИОЛ в передней камере.

Особенно широко принято использовать технологию размещения заднекамерной ИОЛ в цилиарной борозде и проведение дополнительной транссклеральной шовной фиксации. В тоже время, фиксация заднекамерных линз транссклеральными швами в цилиарной борозде, является технически более сложной процедурой и потенциально опасна развитием следующих осложнений: ущемление стекловидного тела, хронический вялотекущий увеит, склеральные свищи, гемофтальм, эндофталмит, а также повторные дислокации или наклоны интраокулярной линзы, отслойка сетчатой оболочки. Вместе с тем, ультразвуковая биомикроскопия глаз после операции, показывает, что правильно локализовать гаптическую часть линзы в цилиарной борозде и правильно подшить ее, удается только в 40% случаев. В остальных 60% случаев, гаптическая часть может смещаться относительно цилиарной борозды: в 24% случаев кпереди и в 36% случаев кзади.+

Таким образом, смещение искусственного хрусталика глаза, является относительно редким, но тяжелым осложнением хирургии катаракты и требует от офтальмохирурга высокой квалификации для выработки правильной тактики доступа, с учетом модели смещенной ИОЛ, а также адекватной оценки остаточных фрагментов капсульного мешка и сопутствующих осложнений. Адекватная хирургическая тактика при возникновении дислокации интраокулярной линзы позволяет получать хорошие анатомические результаты и высокую остроту зрения пациента в дальнейшем.

Рекомендуемые клиники для лечения катаракты

«Глазная клиника доктора Шиловой» — один из ведущих офтальмологических центров Москвы в котором доступны все современные методы хирургического лечения катаракты. Новейшее оборудование и признанные специалисты являются гарантией высоких результатов. Перейти на страницу организации в каталоге >>>

«Глазная клиника доктора Шиловой» — один из ведущих офтальмологических центров Москвы в котором доступны все современные методы хирургического лечения катаракты. Новейшее оборудование и признанные специалисты являются гарантией высоких результатов. Перейти на страницу организации в каталоге >>>

«МНТК им.Святослава Фёдорова» — крупный офтальмологический комплекс «Микохирургия глаза» с 10 филиалами в различных городах Российской Федерации, основанный Святославом Николаевичем Федоровым. За годы своей работы помощь получили более 5 млн. человек. Перейти на страницу организации в каталоге >>>

«МНТК им.Святослава Фёдорова» — крупный офтальмологический комплекс «Микохирургия глаза» с 10 филиалами в различных городах Российской Федерации, основанный Святославом Николаевичем Федоровым. За годы своей работы помощь получили более 5 млн. человек. Перейти на страницу организации в каталоге >>>

«Институт Глазных Болезней им.Гельмгольца» — старейшее научно-исследовательское и лечебное государственное учреждение офтальмологической направленности. Здесь работают более 600 человек, которые оказывают помощь людям с широким спектром заболеваний. Перейти на страницу организации в каталоге >>>

«Институт Глазных Болезней им.Гельмгольца» — старейшее научно-исследовательское и лечебное государственное учреждение офтальмологической направленности. Здесь работают более 600 человек, которые оказывают помощь людям с широким спектром заболеваний. Перейти на страницу организации в каталоге >>>

Источник

Слабовыраженное смещение интраокулярной линзы происходит из-за неверной установки ее в процессе операции, несимметричного помещения гаптики либо повреждения в ходе вмешательства связочно-капсулярного хрусталикового аппарата (СКАХ). Негативного влияния на остроту зрения такие дислокации ИОЛ обычно не оказывают. Хирургическое вмешательство в этом случае, как правило, нецелесообразно.

Однако при выраженных дислокациях ИОЛ, которые серьезно ухудшают зрение, пациент нуждается в хирургической коррекции. Частота подобной патологии не превышает 0.2-2.8% от всех имплантаций интраокулярных линз, но, по мнению многих специалистов, увеличивается год от года из-за роста популярности метода факоэмульсификации. Также в недавних публикациях появились упоминания о том, что дислокации искусственного хрусталика глаза были спровоцированы лазерной капсулотомией.

Причины смещения ИОЛ

Главная причина подобного состояния — повреждение связочно-капсулярного аппарата хрусталика. Это может произойти как в процессе хирургической операции, так и после нее, что нередко обусловлено послеоперационной глазной травмой. Частота случаев повреждения СКАХ во время операции остается в пределах 1-2%. Обычно при этом не составляет труда установить заднекамерную модель линзы в капсульный мешок или в цилиарную борозду, задействовав в качестве опоры фрагментарные остатки капсулы хрусталика. В некоторых случаях для этого необходимо провести переднюю витрэктомию либо, установить внутрикапсульные кольца (методика применяется значительно реже).

Неверная оценка хирургом остаточных фрагментов СКАХ в качестве опоры или игнорирование вышеуказанных манипуляций способны спровоцировать дислокацию линзы в стекловидное тело, а также на глазное дно. При этом, подобное состояние может осложниться гемофтальмом или пролиферирующей витреоретинопатией. Кроме того, оно способно вызвать хронический отек макулы, отслойку сетчатки, вялотекущий увеит.

Методы репозиции искусственного хрусталика

Метод хирургического доступа к смещенной интраокулярной линзе должен выбираться с учетом степени ее дислокации и степени выраженности сопутствующих осложнений – выхода хрусталиковых масс в стекловидное тело и на глазное дно, отека макулы, отслойки сетчатки и т.п.

Хирургические доступы принято подразделять на передний и задний. Первый выполняется через роговицу, задний доступ — через плоскую часть цилиарного тела. Передний доступ становится методом выбора, когда сама смещенная линза или система ее крепления (гаптика) есть в поле видимости, и присутствует возможность транспупиллярного их захвата.

Выбор хирурга в пользу заднего доступа обычно обусловлен полной дислокацией линзы в стекловидное тело и на глазное дно. Такая операция относится к разряду витреоретинальных. Вместе с тем, задний доступ дает возможность при необходимости увеличит количество витреоретинальных манипуляций.

Хирургические технологии устранения смещения ИОЛ

Существующие в современной офтальмологии хирургические технологии включают:

- репозицию заднекамерной линзы;

- замещение ее переднекамерной моделью;

- полное удаление линзы без имплантации в последующем.

Метод замещения заднекамерной линзы переднекамерной может иметь место при некоторых конструктивных особенностях самой линзы или системы ее крепления, которые делают невозможным репозицию либо фиксацию ее швом. Что касается моделей современных переднекамерных ИОЛ, то они довольно успешно используются в качестве замены заднекамерных, так как для их установки не нужна фиксация швом. Их применение сопровождается небольшим процентом осложнений, т.е. вполне безопасно. Острота зрения пациентов в итоге не уступает таковой с реимплантированными заднекамерными линзами, а в некоторых случаях оказывается даже выше.

Технологические особенности репозиции смещенной заднекамерной линзы включают:

- Установку линзы с транссклеральной фиксацией швом abexternoи abinterno, и размещением в цилиарной борозде, зачастую под эндоскопическим контролем;

- Установку линзы с использованием фрагментарных остатков капсулы хрусталика без фиксации швом с размещением в цилиарной борозде;

- Подшивание линзы к радужной оболочке;

- Изредка помещение линзы в переднюю камеру.

Особенно часто применяется метод размещения смещенной линзы в цилиарной борозде, при котором ее дополнительно подшивают транссклеральным способом. Правда, такая процедура технически довольно сложна и сопровождается риском некоторых осложнений. К ним относятся:

- ущемление стекловидного тела;

- возникновение склеральных свищей;

- развитие медленнотекущего хронического увеита;

- гемофтальм;

- эндофталмит;

- повторные наклоны и смещения ИОЛ;

- отслойка сетчатки.

Вместе с тем, по данным ультразвуковой биомикроскопии, только в 37-40 % случаев опорную часть линзы удается правильно поместить в цилиарную борозду и подшить. Зачастую же гаптика смещается кпереди (24%) либо кзади (36%) от цилиарной борозды.

Необходимо указать, что смещение ИОЛ – это не частое, но довольно тяжелое осложнение хирургического лечения катаракты. Оно требует применения верной тактики с обязательным учетом специфики дислоцированной линзы, адекватной оценкой фрагментированных остатков капсульного мешка и риска осложнений. Ситуация также требует высокой квалификации хирурга. Только так можно добиться хороших результатов для зрения пациента.

Источник

Подвывих хрусталика – патология, характеризующаяся незначительным смещением хрусталика, когда часть его остается на месте, а острота зрения не снижается.

Несмотря на это, подвывих хрусталика требует лечения, поскольку со временем повышается вероятность вывиха хрусталика и потери зрения. Поэтому следует своевременно обращаться к врачу при первых признаках нарушения.

Причины и признаки

Причиной подвывиха хрусталика является частичный разрыв цинновой связки. Он может иметь разную протяжённость по окружности и, соответственно, степень подвывиха будет отличаться. При отсутствии своевременного вмешательства под воздействием провоцирующих факторов возможно осложнение до полной потери зрения.

Патология бывает врождённой и приобретённой. Врождённая форма характеризуется дрожанием радужной оболочки и самой линзы. При частичном его смещении возможен эффект «лунного серпа». Причиной приобретённого подвывиха хрусталика являются сильные травматические повреждения или сотрясения, которые приводят к надрыву цинновой связки.

Выраженность симптомов будет зависеть непосредственно от величины образовавшегося дефекта. При минимальном смещении подвывих может вообще не диагностироваться. Особенно если передняя пограничная мембрана сохранила свою целостность, а сам хрусталик – прозрачность.

Возможные осложнения

При отсутствии своевременного вмешательства возможны различные осложнения. Наиболее часто развивается помутнение вследствие нарушения транспорта питательных веществ и жидкости. В некоторых случаях развивается вторичная глаукома. Со временем возможен переход к полному вывиху хрусталика, выпадению его в переднюю камеру или стекловидное тело, развитие афакии.

При осложнениях лечение подвывиха хрусталика выполняется исключительно хирургическим путём и подразумевает извлечение его с заменой на искусственный.

Методы диагностики

Установлением диагноза занимается врач-офтальмолог. Проводятся следующие диагностические методы:

- первичный визуальный осмотр;

- визометрия;

- периметрия;

- биомикроскопическое исследование;

- офтальмоскопическое исследование;

- тонометрия.

В ходе диагностики устанавливается наличие и степень смещения, помутнения. Дополнительно исследуются возможные нарушения функционирования передней камеры, вызванные смещением.

Лечение

Если зрение пациента не ухудшено и отсутствуют осложнения, то лечения не требуется.

Если в появились помутнения, или же развивается глаукома, показано оперативное вмешательство. Проводится факоэмульсификация с имплантацией искусственной линзы.

Перед оперативным вмешательством требуется сдать такие анализы:

- общий анализ крови;

- оценка уровня сахара в крови;

- реакция на ВИЧ;

- реакция крови на сифилис;

- определение группы крови и резус-фактора;

- общий анализ мочи.

Обязательно проводится дополнительная консультация у терапевта, в ходе которой врач даёт заключение о возможности выполнения хирургического вмешательства. В случае выявления подвывиха хрусталика в детском возрасте такое заключение выдаёт педиатр.

Операция выполняется под местной анестезией. Сроки восстановления после проведения составляют от 5 до 7 дней. Проведение вмешательство осуществляется на основе стационарного лечения. В результате восстанавливается острота зрения и проходит воспалительный процесс. Полное восстановление трудоспособности возможно в течение 4-6 недель.

Чтобы не допустить развития вывиха хрусталика и прочих осложнений, необходимо при первых признаках подвывиха хрусталика обратиться к офтальмологу.

Чтобы подробнее и полнее ознакомиться с заболеваниями, вызывающими их причинами и лечением воспользуйтесь удобным поиском по сайту.

Советуем к прочтению материал об эктопии хрусталика – общем случае его смещения.

Источник

Описание

Этиология и классификация

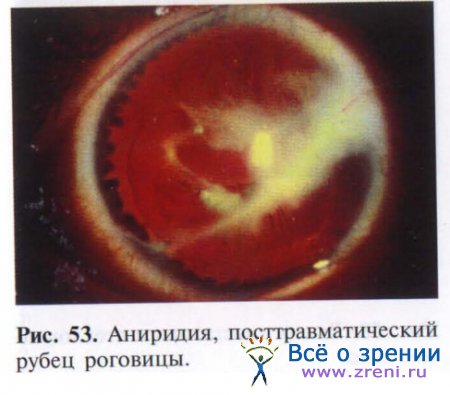

Повреждения радужки и хрусталика могут быть следствием как тупых травм, так и проникающих ранений глазного яблока. Так, возможно возникновение травматического мидриаза вследствие пареза сфинктера, частичного и полного иридодиализа, следствием последнего является возникновение аниридии (рис. 53).

Кроме того, возможны радиальные разрывы радужки и отрыв ее части с образованием секторальных дефектов. При повреждении сосудов радужки возникает гифема, которая может быть частичной и полной.

Любое травмирующее воздействие на хрусталик достаточно интенсивности даже без нарушения целостности капсулы приводит к возникновению помутнений различной степени выраженности. При сохранении капсульного мешка чаще развивается субкапсулярная катаракта с локализацией помутнений в проекции приложения травмирующей силы. При тупой травме глаза возможно образование на передней капсуле хрусталика отпечатка пигментного листка радужки — кольца Фоссиуса.

При разрыве хрусталиковой сумки, что, как правило, имеет место при проникающем ранении, возникает быстрое помутнение всех хрусталиковых волокон с их набуханием. При этом весьма частым осложняющим фактором является выход волокон хрусталика в зоне дефекта в переднюю камеру и при сквозном ранении хрусталика с повреждением передней гиалоидной мембраны — в стекловидное тело.

Следствием механической травмы нередко является патология связочного аппарата хрусталика. Так, после воздействия повреждающего фактора возникает подвывих (сублюксация), при котором происходит разрыв части цинновых связок, но, тем не менее, при помощи оставшихся участков ресничного пояска хрусталик удерживается на своем месте. Более тяжелым состоянием является вывих (люксация) хрусталика в переднюю камеру или в стекловидное тело. Люксация в переднюю камеру вызывает развитие вторичной факотопической глаукомы с очень высокими значениями офтальмотонуса вследствие полной блокады оттока жидкости из глаза.

При проникающих ранениях весьма частым является наличие инородных тел в передней камере, на радужке и в веществе хрусталика.

Клинические признаки и симптомы

При травмах глаза одним из типичных синдромов является синдром раздражения первой ветви тройничного нерва, который проявляется блефароспазмом, слезотечением и светобоязнью, а также может характеризоваться возникновением болевого синдрома различной степени выраженности.

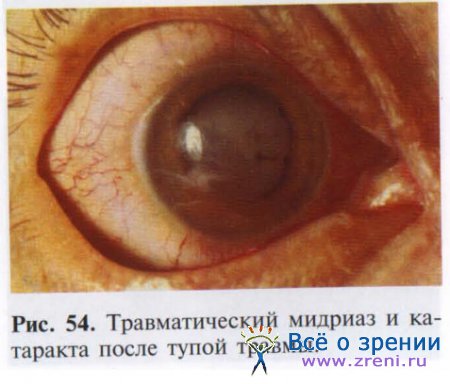

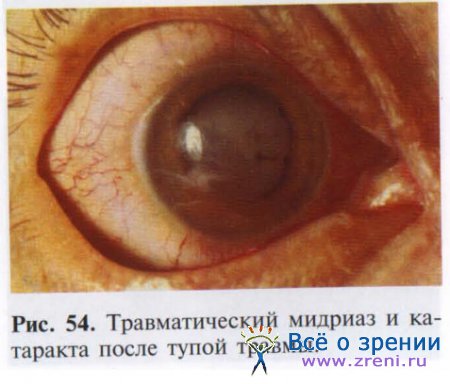

Травматический мидриаз представляет собой парез сфинктера зрачка (рис. 54).

Возникает практически сразу после травмирующего воздействия и характеризуется отсутствием реакции зрачка на свет и увеличением его размера до 7-10 мм. Больные предъявляют жалобы на светобоязнь и снижение остроты зрения вследствие отсутствия эффекта диафрагмы.

Иридодиализ характеризуется частичным или полным отрывом корня радужки, что также нарушает функционирование автоматической диафрагмы глазного яблока (рис. 55).

Весьма частым спутником этого патологического состояния является кровотечение из поврежденных сосудов, что является причиной образования частичной или полной гифемы. Полный отрыв корня радужки ведет к формированию аниридии. Больные жалуются в основном на снижение зрения различной степени, светобоязнь.

Радиальные разрывы радужки и секторальные дефекты образуются, как правило, при проникающих ранениях глаза. Причиной их является непосредственно ранящее воздействие инородного тела. Также возможно образование гифемы. Кроме того, частным случаем, приводящим к образованию дефектов ткани радужки, является ее ущемление в ране при проникающем ранении. Это ведет к значительным повреждениям иридальной ткани, ее разволокнению, ишемизации и некрозу вставленных в рану участков.

Кольцо Фоссиуса представляет собой отложения пигмента на передней капсуле хрусталика в проекции зрачка и является следствием компрессии радужки во время тупой травмы (рис. 56).

Само по себе данное состояние не является опасным и не служит причиной появления специфических жалоб.

Субкапсулярные помутнения хрусталикового вещества также могут быть следствием тупой травмы глаза. Причиной их возникновения является компрессионная травма хрусталиковых волокон, приводящая к их патологическому изменению. В зависимости от локализации помутнений они могут быть причиной значительного снижения зрения (при центральном расположении) либо не вызывают каких-либо жалоб со стороны больного.

Травматическая катаракта с нарушением целостности хрусталиковой сумки возникает чаще после проникающего ранения, но возможно развитие этого патологического состояния и после тупой травмы. В зависимости от локализации и величины дефекта капсулы хрусталика формирование катаракты вследствие интенсивного оводнения хрусталиковых волокон происходит через 1-7 сут. Осложняющим фактором является выраженное набухание вещества хрусталика, что приводит к увеличению объема волокон и достаточно часто — к выходу некоторого их количества в переднюю камеру, а при наличии дефекта задней капсулы и передней гиалоидной мембраны — в стекловидное тело. Это может приводить к потере эндотелиальных клеток роговицы вследствие механического контакта хрусталикового вещества с последней, развитию факогенного увеита и вторичной глаукомы. Жалобы больных сводятся к прогрессирующему ухудшению зрительных функций.

Подвывих хрусталика возникает вследствие разрыва части волокон цинновой связки хрусталика. Основным в диагностике этого патологического состояния является анализ биомикроскопических признаков: факодонеза, иридодонеза, асимметрии глубины передней камеры, смещения хрусталика (рис. 57).

Различают 3 степени сублюксации.

При подвывихе I степени: в условиях максимального мидриаза при биомикроскопии край хрусталика не виден; равномерно увеличена или уменьшена глубина передней камеры; иридодонез и факодонез незначительные.

При подвывихе II степени: край хрусталика не заходит за оптическую ось; передняя камера неравномерная; иридодонез и факодонез выраженные.

При подвывихе III степени: край хрусталика заходит за оптическую ось; разрыв цинновой связки распространяется более чем на 180° окружности; иридодонез и факодонез выраженные.

При сублюксации наблюдается расстройство аккомодации, возможно возникновение хрусталикового астигматизма вследствие неравномерного натяжения хрусталиковой сумки со стороны сохранившихся связок. Уменьшение глубины передней камеры при сублюксации может затруднять отток водянистой влаги и быть причиной развития вторичной факотопической глаукомы.

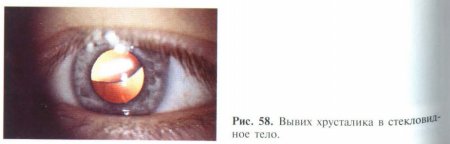

Вывих хрусталика происходит в случае разрыва всех цинновых связок. При этом хрусталик может быть люксирован как в стекловидное тело (рис. 58), так и в переднюю камеру.

Если вывихивание в витре-альную полость протекает относительно благоприятно и сопровождается лишь ухудшением зрения, то его смещение в переднюю камеру вызывает блокаду оттока водянистой влаги из глаза, что сопровождается резким повышением внутриглазного давления (факотопическая глаукома), а контакт с эндотелием роговицы может стать причиной эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы.

Инородные тела, локализующиеся в передней камере, на радужке и в хрусталике, требуют быстрого удаления во избежание дополнительного повреждения внутриглазных структур, развития инфекционных осложнений и возможного токсического влияния материала инородного тела (металлоз).

Диагноз и рекомендуемые клинические исследования

Для диагностики повреждений радужки и хрусталика в первую очередь проводят биомикроскопию. В качестве дополнительных методов применяют двух- и трехмерное ультразвуковое сканирование, позволяющее определить наличие и расположение инородных тел в глазу. С этой же целью выполняется рентгенография по Балтину и по Фогту. Одним из наиболее современных методов является ультразвуковая биомикроскопия, позволяющая оценить состояние связочного аппарата и капсулы хрусталика.

Дополнительные данные могут быть получены на основании анамнеза (материал инородного тела, направление и сила удара и т.п.)

Клинические рекомендации

При лечении повреждений радужки и хрусталика применяют медикаментозные и хирургические методы.

Терапевтические мероприятия направлены в первую очередь на купирование воспалительного процесса, а при наличии проникающего ранения — и на профилактику и лечение инфекционных осложнений. При наличии гифемы дополнительно назначают препараты, ускоряющие ее рассасывание.

Учитывая тот факт, что радужка имеет богатую иннервацию является важнейшей рефлексогенной зоной, а также то, что вещество хрусталика обладает аутоантигенными свойствами, больным с повреждениями этих структур даже без нарушения целостности глаза назначают интенсивную противовоспалительную терапию.

В конъюнктивальный мешок закапывают в 1-е сутки каждый час, затем 3—6 р/сут: дексаметазона 0,1% р-р (Максидекс); бетаметазона 0,1% р-р (Бетам-Офталь); дезонид-21-натрия фосфата 0,25% р-р (Пренацид). Параллельно назначают инстилляции 3—6 р/сут НПВС: диклофенак натрия 0,1% р-р (Дикло-Ф, Наклоф).

С целью уменьшения экссудации из сосудов радужки и риска образования синехий закапывают мидриатики непрямого и прямого действия в 2 р/сут: атропина сульфата 1% р-р (Атромед); фенилэфрина 2,5% и 10% р-р (Ирифрин).

В качестве антибактериальной терапии назначают антибиотики в виде инстилляции 3—6 р/сут: гентамицина 0,3% р-р (Гентамицин); тобрамицина 0,3% р-р (Тобрекс); ципрофлоксацина 0,3% р-р (Ципромед); офлоксацина 0,3% р-р («…»).

Кроме того, широкое распространение получили глазные капли, представляющие комбинированные препараты, содержащие антибиотики и ГКС (инсталлируют 3—6 р/сут): неомицин/полимиксин В/дексаметазон р-р (Макситрол); гентамицин/дексаметазон р-р (Декса-гентамицин); гентамицин/бетаметазон р-р (Гаразон).

При наличии выраженного воспаления и при присоединении инфекционного процесса назначают периокулярные инъекции ГКС и антибиотиков 1—2 р/сут: дексаметазона 4 мг/мл по 0,5 мл; гентамицина 40 мг/мл по 0,5 мл. В этом случае системно назначают мощные НПВС: целексоксиб (Целебрекс, таблетки 200 мг) по 1 таблетке 2 р/сут.

С целью ускорения рассасывания гифемы применяют ежедневно периокулярные инъекции по 1 мл гистохрома 0,02% р-р (Гистохром) и назначают аутогемотерапию по обычной схеме.

Хирургическая коррекция может быть проведена только после купирования воспалительных и инфекционных осложнений. Исключение составляет первичная хирургическая обработка, направленная на удаление доступных визуальному контролю инородных тел и восстановление целостности глаза. Кроме того, в ряде случаев удаляют травматическую катаракту на фоне факогенного увеита с целью устранения причины воспаления.

При выполнении реконструктивных вмешательств при повреждении радужки и хрусталика, как правило, в первую очередь производят манипуляцию с хрусталиковыми структурами с целью удаления травматической катаракты, имплантации интраокулярной линзы, ее фиксации в глазу. Следующим этапом выполняют пластику радужки, устраняют травматический мидриаз, а в случае аниридии — подшивают искусственную радужную оболочку.

Хирургическое лечение травматических катаракт в последнее время все чаще проводят с использованием технологий малых разрезов и факоэмульсификационной техники. При полной или частичной сохранности связочного аппарата весьма полезной для уменьшения силы воздействия на связочный аппарат и стабилизации самого капсульного мешка является имплантация капсульного кольца сразу после выполнения капсулорексиса или вскрытия передней капсулы при невозможности его выполнения. Удаление хрусталика весьма часто производят в режиме ирригации-аспирации без применения ультразвука ввиду низкой плотности травматических катаракт. Важным моментом является использование вискоэластиков, защищающих эндотелий во время вмешательства. В то же время имеющиеся повреждения капсульного мешка обуславливают использование минимальной интенсивности аспирационных потоков. При выпадении стекловидного тела через дефект в задней капсуле выполняют переднюю витрэктомию.

При вывихе хрусталика в стекловидное тело наиболее оптимальными являются проведение передней витрэктомии и перемещение хрусталика в переднюю камеру, где, как и при первичной люксации вперед, может быть произведена факоэмульсификация. При этом во избежание его повторного погружения в витреальную полость, может быть достигнут интраоперационный миоз путем введения раствора ацетилхолина (готовится ex temporae) в переднюю камеру или при повреждении радужки хрусталик может поддерживаться широким шпателем.

При сохранении капсульного мешка в него производят имплантацию интраокулярной линзы. При подвывихе II и особенно III степени линзу подшивают к прикорневой трети радужки узловым швом 10-0. При отсутствии капсульного мешка возможно несколько вариантов фиксации искусственного хрусталика в глазу. Наиболее простым способом при сохранной радужке является фиксация хрусталика к ее прикорневой трети 2 узловыми швам на 3 и 9 ч условного циферблата. Другим способом является транссклеральная фиксация линзы в цилиарную борозду, которая является единственно возможной при выраженном повреждении радужки, а также ее отсутствии.

В некоторых случаях до сих пор имплантируют ирис-клипс линзы и переднекамерные модели искусственных хрусталиков, при использовании которых риск возникновения таких осложнений, как дислокация линзы, эпителиально-эндотелиальная дистрофия и вторичная глаукома, существенно повышается.

Вмешательства на радужке имеют целью восстановление целостности и функций этой структуры. При возникновении иридодиализа с помощью специальных игл с нитью 8-0 осуществляют фиксацию корня радужки к склере. Дефекты радужной оболочки по возможности сшивают узловыми швами без избыточного натяжения (во избежание развития хронического ирита) с целью формирования центрально расположенного зрачка и’устранения поликории. Травматический мидриаз может быть устранен путем наложения у зрачкового края кисетного шва. При аниридии возможна имплантация искусственной радужки, которая фиксируется к склере несколькими швами. В то же время при невозможности проведения по той или иной причине столь масштабной операции, выходом из положения может служить подбор контактной линзы, окрашенной по периферии, с прозрачным центром, заменяющей природную диафрагму.

Удаление инородных тел, находящихся в передней камере, на радужке и в области хрусталика, является первостепенной задачей и может быть осуществлено с помощью пинцетной техники, магнитом, шприцем с канюлей Simkoe или аспирационно-ирригационного наконечника факоэмульсификатора.

—

Статья из книги: Неотложная офтальмология | Е.А. Егоров, А.В. Свирин, Е.Г. Рыбакова и др.

Источник