Ушиб головного мозга мскт

Компьютерная томография – это диагностический медицинский метод, позволяющий исследовать патологии головного мозга. Томография основана на воздействии рентгеновских лучей, которые проходят через ткани разной плотности. Детекторы фиксируют ослабление или усиление прохождения рентгеновского излучения.

МСКТ головного мозга – это разновидность компьютерной томографии, которая впервые вошла в производство в 1992 году. Результат исследования – это серия снимков, где мозг изображен послойно в трехмерном пространстве. Изображения хранятся в цифровом виде.

В чем особенность

Главная особенность и отличие мультиспиральной компьютерной томографии от аппаратов предыдущего поколения заключается в том, что гентри (вращающийся вокруг пациента механизм) имеет два и больше регистрирующих датчика. Это позволяет получить более детализированное изображение – повышается диагностическая ценность МСКТ в сравнении с предыдущими аппаратами.

Первые гентри с двумя детекторами появились в 1992 году. Через 6 лет появились устройства с 4 детекторами рентгеновского излучения. Кроме того, этот же аппарат получил возможность увеличивать количество оборотов рентгеновской трубки до 2 раз за секунду. Это значит, что современные мультиспиральные компьютерные томографы в 8 раз эффективные аппаратов предыдущих поколений.

в 2007 году вышла новая эволюционная ветка – устройство, имеющее две рентгеновские трубки (источник излучения) и 640 срезовые детекторы. Это значит, что мультиспиральный томограф может визуализировать процессы в головном мозгу почти в режиме реального времени. Методы обработки и получения картины позволяют получить 3D модель головного мозга, что улучшает качество диагностики заболеваний центральной нервной системы. Кроме того, ускорение оборотов рентгеновской трубки сокращает время диагностики, что жизненно важно при исследовании острого нарушения кровообращения.

Преимущества и недостатки

МСКТ обладает рядом достоинств перед классической компьютерной томографией:

- Улучшенное качеств снимком, более высокое разрешение картины, быстрое исследование.

- Больший охват площади органа. Мозг можно рассмотреть детальней.

- Сниженная лучевая нагрузка на пациента. Теперь можно проводить мультиспиральную компьютерную томографию чаще.

Недостатки метода:

- Из-за ускорения времени диагностики выходная картина часто искажается из-за мелких движений в организме, например, в результате пульсации артерий в мозгу.

- Пациент подвергается лучевой нагрузке, хоть и сниженной.

Показания

Мультиспиральную компьютерную томографию назначают в таких случаях:

- Частые обмороки без очевидной причины. Нарушение сознания. Повышение внутричерепного давления.

- Частая головная боль, не снимающаяся анальгетиками. Головокружение, сочетающееся с тошнотой и рвотой, которая не приносит облегчения.

- Комплекс вегетативных нарушений: двоение в глаза, повышенное потоотделение, дрожание и холод в конечностях, нарушение стула, ощущение нехватки воздуха и чувство сильного сердцебиения.

- Психические нарушения. Ухудшение когнитивных свойств: снижение памяти, внимания мышления. Эмоциональная нестабильность, раздражительность. Психические расстройства: шизофрения, биполярно-аффективный синдром.

- Неврологические нарушения: впервые появившиеся судороги, припадки в анамнезе, которые сочетаются с повышенной температурой или травмой. Двоение в глазах, выпадение полей зрения, нарушение чувствительности, парез или паралич.

- Недавние черепно-мозговые травмы. Например, при переломе костей черепа или сотрясении мозга.

- Подозрение на опухоль или нарушение мозгового кровотока.

Мультиспиральная компьютерная томография назначается не только для диагностики заболеваний. Ее также используют при:

- Диагностических и лечебных операциях. Пример – биопсия головного мозга, где в режиме реального времени визуализируется прохождение иглы.

- Контроле за эффективность лечения.

- Плановой диагностике, как рутинный метод.

Противопоказания

Исследование нельзя проводить, если пациент болеет:

- почечной или печеночной недостаточностью;

- сахарным диабетом и сердечной недостаточностью в стадии декомпенсации;

- миеломной болезнью;

- недугами крови.

МСКТ также нельзя проводить в таких случаях:

- беременность;

- аллергия на контрастные препараты;

- острое психотическое нарушение;

- избыточная масса тела.

Подготовка к процедуре и проведение

Для диагностики головного мозга пациенту не нужно готовиться. Как проходит процедура:

- Вы снимаете вещи, вам выдают халат, укладываетесь на столик и ждете команды лаборанта. Вам прочитают инструкцию: что нельзя делать во время исследования, например, двигаться.

- После готовности столик перемещается под гентри. Начинается сканирование. В это время аппарат издает тихий шум.

- После 10-15 минут сканирования столик выдвигаться на исходное положение. Вы одеваетесь и освобождаетесь.

Результаты исследования можно забрать на следующий день, однако это зависит от клиники, в которой проводится исследование. Результаты могут выдать уже спустя 30 минут после исследования.

Возможные результаты

Что показывает МСКТ головного мозга:

- Черепно-мозговые травмы.

- Внутричерепные опухоли, кисты, объемные процессы.

- Состояние свода черепа, целостность всех костей и придаточных пазух (околоносовых и лобных).

- Отек мозга.

- Скопление гноя.

- Воспалительный процесс.

- Изменение симметрии и размеров желудочков головного мозга.

Для исследования кровотока центральной нервной системы используется МСКТ сосудов шеи и головного мозга. Так как томография лучше визуализирует твердые структуры, для исследования сосудов и кровообращения вводятся контрастные вещества, которые накапливают в себе рентгеновское излучение. Сосудистые нарушения, которые может показать МСКТ:

- расслоение артерий;

- атеросклероз;

- патологические артериовенозные соединения – мальформации;

- геморрагический и ишемический инсульт;

- субарахноидальное кровоизлияние.

Не нашли подходящий ответ?

Найдите врача и задайте ему вопрос!

Источник

Оглавление

- Что такое МСКТ для исследования головного мозга

- Показания для назначения процедуры МСКТ головы

- Как проводят МСКТ?

- Отличия МСКТ от МРТ

- Противопоказания и риски

- Преимущества проведения процедуры в МЕДСИ

МСКТ (ИЛИ СКТ) – мультиспиральная (также мультисрезовая) компьютерная томография. Метод лучевой диагностики, который позволяет добиться высокой детализации изображения органа. Отличается об обычной КТ расположением датчиков, которые движутся вокруг пациента по спирали (отсюда и название), увеличивая таким образом поле сканирования и сокращая время процедуры.

Что такое МСКТ для исследования головного мозга

МСКТ головного мозга – мультисрезовое сканирование мозговых структур. В зависимости от настроек томографа может фиксировать как различные по плотности мягкие ткани (сосуды, железы, ткани мозга и мозговых оболочек), так и костные структуры черепа. Процедура длится до 20 минут, в зависимости от цели и объема исследования.

МСКТ мозга назначается:

- При подозрении на инсульт – с целью уточнения очага и объемов поражения (ишемии, кровотечения, гематомы)

- Для диагностики новообразований (кист, опухолей, инфильтратов), их локализации и размеров

- При навязчивых головных болях, головокружениях, двоении в глазах и других менингеальных симптомах неясного происхождения — с целью уточнения диагноза

- При наличии симптомов повышенного внутричерепного давления

- При проведении биопсии новообразований мозговых структур – с целью лучшей визуализации для большей точности процедуры

- После травмы головы для оценки степени повреждения мозга и оболочек, наличия кровотечений, инородных тел

- Для оценки состояния сосудов и уровня кровоснабжения мозга (при атеросклерозе, ишемии, аневризме)

Для изучения состояния сосудов применяется рентгеноконтрастное вещество, позволяющее проследить сосуд на всей протяженности: оценить его целостность, наполняемость, проходимость. С током крови оно проходит по сосудам, подсвечивая их на снимке. В КТ используются препараты йода, которые затем выводятся из организма почками.

Противопоказания для использования контраста:

- Почечная недостаточность

- Применение Метморфина в постоянном режиме (у диабетиков)

- Непереносимость йодсодержащих лекарственных средств

- Реакции гиперчувствительности (анафилактический шок, отек Квинке) в анамнезе, астма

Аппараты МСКТ вводят контрастное вещество болюсно – автоматически, в строго дозированном режиме. Такой метод позволяет уменьшить дозу препарата.

Показания для назначения процедуры МСКТ головы

- Исследование костных структур черепа при подозрении на наличие микроповреждений, структурных изменений, метастазов

- Обследование височных костей при наличии патологий слухового или вестибулярного аппарата

- Онкопоиск (определение локализации опухоли в органе при подозрении на ее наличие) и диагностика мелких очаговых новообразований размером до 1 мм

- Контроль противоопухолевой терапии

- Установление причин нарушения или отсутствия сознания

- Подозрение на инсульт, отек мозга, внутричерепное кровотечение, гематому или кровоизлияние

- Оценка состояния гипоталамо-гипофизарной системы

- Диагностика сосудистых нарушений

- Подготовка к операции

- Уточнении показаний обычной КТ или МРТ

Как проводят МСКТ?

- Аппарат настраивается на нужную структуру в зависимости от ее плотности

- Пациент переодевается в свободную одежду без металлических деталей (как правило, это легкий одноразовый халат)

- Все украшения, часы, протезы на время процедуры снимаются

- Обследуемый удобно укладывается на ровную подвижную кушетку и фиксируется на ней

Дальнейшие движения будет выполнять только аппарат:

- Кушетка поступательно продвигается в аппарат по мере сканирования нужного участка тела, а датчики поворачиваются вокруг нее, просвечивая выбранные структуры

- Во время процедуры пациент не испытывает никаких ощущений

- При введении контрастного вещества может возникнуть легкий металлический привкус во рту и чувство разливающегося тепла, но это быстро проходит

Отличия МСКТ от МРТ

- Метод визуализации: в МСКТ – это рентгеновские лучи, в МРТ (магнитно-резонансная томография) – магнитные волны, которые отражаются от тканей

- Точность: МСКТ точнее МРТ

- Онкодиагностика: МСКТ предпочтительнее

- Показания: МСКТ – метод выбора для визуализации костных структур, МРТ — мягких органов и тканей

- Контрастное вещество: в МСКТ – препарат йода, в МРТ – гадолиний (менее аллергичен, чем йод)

- Частота проведения: МСКТ – не более 3 раз в год, МРТ – без ограничений

- Наличие металлических и электронных имплантов в теле, татуировок с краской на основе металла: МСКТ – с осторожностью, МРТ – противопоказана

- Детский возраст, беременность: МСКТ – противопоказана, МРТ – разрешена с 12-й недели беременности (детям до 7 лет проводится под наркозом)

- Длительность процедуры: МСКТ – 15–20 минут, МРТ – до 40

Противопоказания и риски

Абсолютное противопоказание к проведению СКТ – некоторые разновидности онкопатологий. Основные ограничения касаются использования контрастного вещества.

Но существуют некоторые риски, о которых пациент должен знать:

- Частое проведение КТ в молодом возрасте увеличивает риск развития, ухудшения или рецидива онкозаболеваний

- Исследование может приводить к сбоям в работе электронных имплантов

Преимущества проведения процедуры в МЕДСИ

- Наличие МСКТ-аппаратов нового поколения позволяет максимально быстро провести процедуру и минимизировать дозу облучения

- Высокая точность и детализация изображений позволяет рано диагностировать патологию, что улучшает прогноз заболевания

- Исследования проводят квалифицированные и опытные врачи, постоянно совершенствующие свои знания и навыки в лучевой диагностике

- Услуга включает более 25-ти видов исследований

- Широкая сеть клиник делает процедуру МСКТ доступной для жителей любых районов Москвы

Записывайтесь на прием по круглосуточному телефону 8 (495) 7-800-500.

Не затягивайте с лечением, обратитесь к врачу сейчас:

- МСКТ (многосрезовая спиральная компьютерная томография)

- МРТ (магнитно-резонансная томография)

- Экспресс-диагностика причин головной боли

Назад

Источник

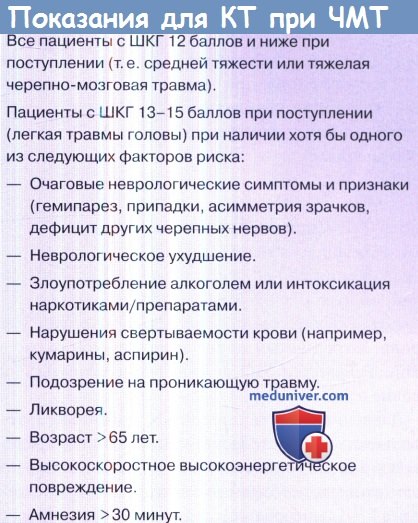

Компьютерная томография при черепно-мозговой травме (ЧМТ)

Компьютерная томография (КТ) является визуализационным методом первого выбора при ЧМТ с клиническим подозрением на внутричерепное повреждение. В Европе имеются КТ сканеры во всех крупных центрах, круглосуточно принимающих больных с травмами. Основным преимуществом является быстрое время обработки изображений, особенно у новых поколений мульти-срезовых КТ сканеров, которые позволяют сканировать все тело срезами в 1-3 мм в течение нескольких минут. Другим преимуществом по сравнению с МРТ является то, что они могут выполнять сканирование даже при движениях пациента, что снижает потребность в седации.

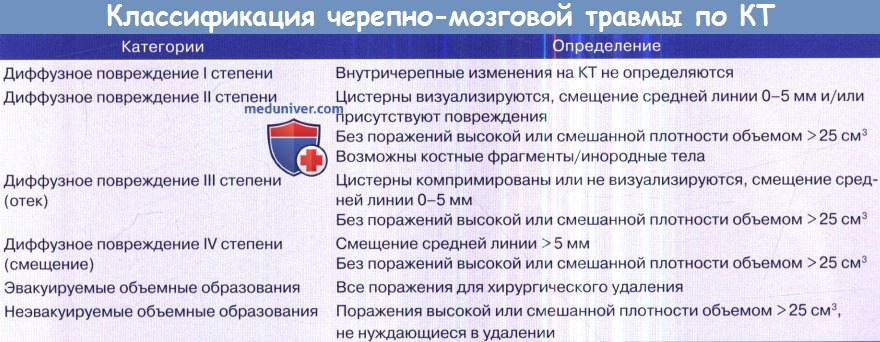

Было также показано, что полученные результаты тесно коррелируют с клиническим исходом. Практическая классификация ЧМТ, связанная с КТ, была дана Маршаллом в 1991 г..

Таким образом, КТ головы заменила рентгенографию в большинстве учреждений, поскольку она не только позволяет визуализировать переломы черепа, внутричерепной воздух и инородные тела (как обычная рентгенография), но и паренхиматозные поражения самого мозга, особенно объемные гематомы, требующие срочной эвакуации.

В каждом отдельном центре должен быть установлен специальный протокол сканирования, который необходимо строго соблюдать во всех случаях без исключения, чтобы не пропустить ни одного клинически значимого поражения. В нашем институте мы выполняем КТ с 0,5 мм срезами от затылочного отверстия до вертекса в плоскости параллельной орбито-метальной линии. Возможна реконструкция изображений в различных режимах: для костей, мягких тканей и крови.

Внутривенное введение контрастного вещества, как правило, не показано, но может быть необходимо, если подозревается основное заболевание (например, черепно-мозговая травма вследствие припадка, вызванного внутричерепной опухолью) или заболевания сосудов. Иногда контрастное усиление может быть также показано для обнаружения изоденсной подострой или хронической субдуральной гематомы.

Следует также иметь в виду, что часть пациентов с черепно-мозговыми травмами может иметь дополнительные травмы позвоночника, и их следует исключать в соответствии со стандартизированными протоколами.

В следующих статьях описаны наиболее типичные патологические изменения у пациентов с острыми черепно-мозговыми травмами.

Классификация черепно-мозговой травмы применительно к компьютерной томографии (Marshall et al.)

а) Паренхиматозные повреждения головного мозга на КТ. Паренхиматозные повреждения головного мозга возникают в результате разрыва мелких внутричерепных сосудов. С клинической точки зрения, они классифицируются как одиночные или множественные и описываются с указанием размеров, локализации и масс-эффекта.

1. Ушибы. Корковые ушибы возникают по механизму ускорения-замедления, возникающего на внутренней стороне черепа. Поскольку большинство пациентов получает травму во время движения вперед, основная часть ушибов локализуется в паренхиме мозга, прилежащей к передней или средней черепной ямке, а именно базальной поверхности лобной и теменной долей. В некоторых случаях могут быть обнаружены дополнительные ушибы на противоположной столкновению стороне (по механизму контрудара). Ушибы часто двусторонние и множественные. На КТ они выглядят как локальные гиперденсные зоны и в некоторых (старых) случаях сопровождаются перифокальным отеком.

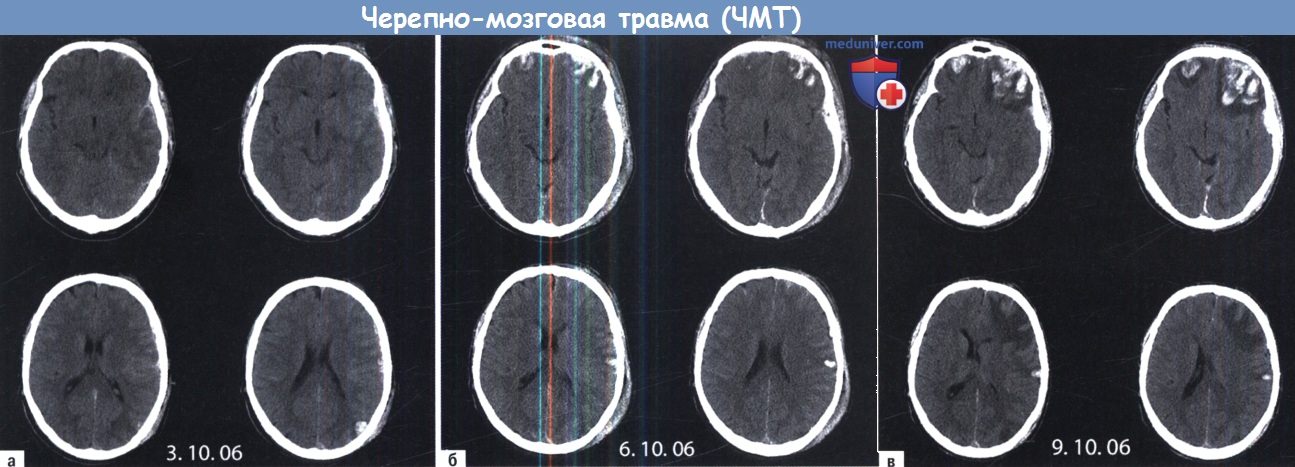

Как правило, первоначальная КТ не показывает полноту объема повреждения, так как эти ушибы имеют тенденцию к «росту» в течение нескольких следующих часов или дней (до 30% всех случаев). Увеличение объема ушиба часто наблюдается у пациентов с нарушениями свертываемости крови. Поэтому желательно повторить эту процедуру в следующие 4-8 часов или при клиническом ухудшении.

2. Диффузное аксональное повреждение. Диффузное аксональное повреждение (ДАП, синоним — диффузное повреждение белового вещества по механизму сдвига) возникает в результате приложения тяжелой деформирующей силы сдвига во время высокоскоростной травмы. Пациенты находятся в глубокой коме со стволовыми симптомами. Большинство повреждений происходит по средней линии с формированием небольших повреждений в глубоких слоях белого вещества больших полушарий, мозолистом теле и стволе головного мозга. В некоторых случаях выявляется небольшой осадок крови в одном из боковых желудочков, что вызвано разрывом его эпендимы. Полный объем повреждения можно оценить только на МРТ.

3. Подкорковые повреждения серого вещества. Подкорковые повреждения серого вещества иногда (3-5%) находятся в базальных ганглиях и таламусе.

Они, как правило, связаны с неблагоприятным прогнозом. Постулируется механизм повреждения мелких артерий силой сдвига.

4. Травмы ствола мозга. Травмы ствола мозга лучше всего обнаруживать на МРТ, при КТ выявляются только около 10% этих повреждений. Эти тяжелые травмы, как правило, наблюдаются в сочетании с тяжелым диффузным аксональным повреждением. Изолированные травмы ствола мозга составляют менее 1% всех случаев тяжелой травмы головы. Они должны быть дифференцированы от вторичного кровоизлияния в ствол мозга вследствие транстенториального вклинения.

б) Экстрааксиальные гематомы:

1. Эпидуральная гематома.

2. Острая субдуральная гематома.

3. Травматическая внутримозговая гематома.

в) Травматическая пневмоцефалия на КТ. В норме внутричерепное пространство не содержит воздуха. Следовательно, наличие воздуха в мозге, желудочках или субдуральном/эпи-дуральном пространстве на первоначальной КТ указывает на связь внутричерепного пространства с придаточными пазухами носа, сосцевидными ячейками или напрямую с внешней средой. В результате такого рода травм часто встречаются ликворные свищи. Небольшое количество внутричерепного воздуха, как правило, рассасывается и исчезает на последующих КТ. Острая напряженная пневмоцефалия, однако, относится к экстренной ситуации и связана с клапанным механизмом газораспределения, когда из-за лобнобазальных повреждений воздух из полости носа все больше и больше попадает в полость черепа с каждым вздохом пациента.

г) Вторичные повреждения головного мозга на КТ:

1. Дислокационный синдром. Дислокационный синдром головного мозга, вызванный объемным воздействием, приводит к типичным изменениям на КТ, которые должны быть известны каждому нейрохирургу.

Расширение супратенториального патологического объемного образования первоначально вызывает уплощение и исчезновение границ ипсилатеральных корковых борозд с последующей компрессией ипсилатерального желудочка и грыжеобразованием под серпом большого мозга. В результате продолжения этого процесса в конечном счете происходит вклинение миндалин мозжечка в затылочное отверстие и смерть мозга. Все эти особенности масс-эффекта могут быть выявлены на КТ.

— Вклинение поясной извилины иод серп большого мозга. Данный тип вклинения вызывается супратенториальным патологическим образованием, смещающим поясную извилину под серп мозга. В тяжелых случаях такое вклинение может привести к блокированию контралатерального бокового желудочка и гидроцефалии на этой стороне. При таком типе вклинения возникает компрессия ипсилатеральной передней мозговой артерии с последующим развитием инфаркта в соответствующей зоне.

— Нисходящее транстенториальное вклинение. Нисходящее транстенториальное вклинение возникает в результате смещения медиобазальных отделов височной доли в медиальном и нижнем направлении. Типичными результатами КТ являются исчезновение ипсилатеральной перимезенцефальной цистерны и компрессия среднего мозга. В тяжелых случаях этот вид вклинения сам по себе приводит к геморрагическому инфаркту среднего мозга.

— Вклинение миндалин мозжечка. Вклинение миндалин мозжечка происходит либо из-за воздействия инфратенториального образования, либо из-за длительного транстенториального вклинения. Миндалины мозжечка смещаются вниз в большое затылочное отверстие. Это может сопровождаться обструктивной гидроцефалией.

2. Диффузный супратенториальный отек мозга. Диффузный супратенториальный отек мозга может довольно часто встречаться при тяжелых травмах, особенно у молодых пациентов. Исчезновение контуров борозд мозга, сдавление сильвиевой щели и третьего желудочка, а также исчезновение базальных цистерн указывают на повышенное внутричерепное давление. Вся супратенториальная часть выглядит гиподенсной по сравнению с наметом и полушариями мозжечка. Контрастность между белым и серым веществом, как правило, теряется. Эти результаты могут быть обусловлены диффузной травмой, гипоксией или их комбинацией.

3. Гидроцефалия. Открытая гидроцефалия является частой находкой при тяжелой черепно-мозговой травме. Окклюзионная гидроцефалия, напротив, развивается очень редко и обычно наблюдается, если объем (например, внутрижелудочковый сгусток крови) блокирует отток спинномозговой жидкости из желудочков.

а — Типичные ушибы мозга лобной и височной локализации (стрелки).

б — Геморрагический ушиб правой височной доли (двойная стрелка) с выраженным перифокальным отеком (одинарные стрелки).

A-В «Растущие» бифронтальные ушибы у 47-летнего алкоголика. Даты проведения исследований указаны на изображениях.

а — Компьютерная томография при диффузном аксональном повреждении.

Многочисленные геморрагические очаги (стрелки), расположенные вдоль средней линии, а также правосторонняя лобновисочная эпидуральная гематома.

б — Изолированное кровоизлияние в ствол мозга (стрелка) у 12-летней девочки, ШКГ 3 балла. Примечание: травму ствола мозга лучше всего диагностировать с помощью МРТ.

а — Кровоизлияние в таламус (стрелка) у молодого пациента, поступившего в глубокой коме (ШКГ 4 балла).

б — Пневмоцефалия у пожилого пациента с лобно-базальной травмой.

а — Вклинение под серп мозга (одна стрелка), вызывающие гидроцефальное расширение контралатерального желудочка (двойная стрелка) из-за большой острой субдуральной гематомы.

б — Транстенториальное вклинение среднебазального отдела височной доли, вызванное большой острой субдуральной гематомой.

Типичная КТ больного с вклинением миндалин мозжечка {одна стрелка) и компрессией ствола мозга (двойная стрелка).

а — Диффузный супратенториальный отек головного мозга у маленького ребенка.

Обратите внимание на гиподенсную супратенториальную часть мозга по сравнению с наметом и инфратенториальным пространством.

б — Острая окклюзионная гидроцефалия у маленького ребенка. Это осложнение развилось в течение 6 часов после первой КТ.

— Также рекомендуем «МРТ, ангиография, рентгенография при черепно-мозговой травме (ЧМТ)»

Оглавление темы «Черепно-мозговая травма (ЧМТ).»:

- История диагностики и лечения травмы головы

- Патофизиология травмы головы (механизмы)

- Европейский стандарт первичной оценки пациента с черепно-мозговой травмой (ЧМТ)

- Компьютерная томография при черепно-мозговой травме (ЧМТ)

- МРТ, ангиография, рентгенография при черепно-мозговой травме (ЧМТ)

- Европейский стандарт лечения черепно-мозговой травмы (ЧМТ)

Источник