Сопромат лабораторная работа диаграммы растяжения

Диаграмма растяжения показывает зависимость удлинения образца от продольной растягивающей силы.

Ее построение является промежуточным этапом в процессе определения механических характеристик материалов (в основном металлов).

Диаграмму растяжения материалов получают экспериментально, при испытаниях образцов на растяжение.

Для этого образцы стандартных размеров закрепляют в специальных испытательных машинах (например УММ-20 или МИ-40КУ) и растягивают до их полного разрушения (разрыва). При этом специальные приборы фиксируют зависимость абсолютного удлинения образца от прикладываемой к нему продольной растягивающей нагрузки и самописец вычерчивает кривую характерную для данного материала.

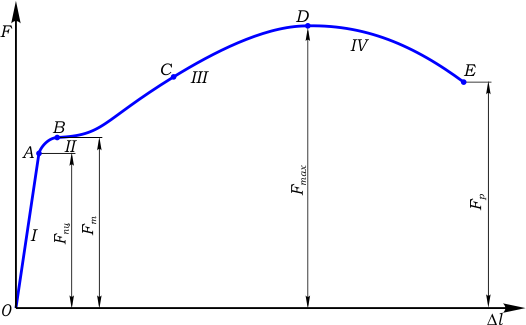

На рис. 1 показана диаграмма для малоуглеродистой стали. Она построена в системе координат F-Δl, где:

F — продольная растягивающая сила, [Н];

Δl — абсолютное удлинение рабочей части образца, [мм]

Рис. 1 Диаграмма растяжения стального образца

Как видно из рисунка, диаграмма имеет четыре характерных участка:

I — участок пропорциональности;

II — участок текучести;

III — участок самоупрочнения;

IV — участок разрушения.

Построение диаграммы

Рассмотрим подробнее процесс построения диаграммы.

В самом начале испытания на растяжение, растягивающая сила F, а следовательно, и деформация Δl стержня равны нулю, поэтому диаграмма начинается из точки пересечения соответствующих осей (точка О).

На участке I до точки A диаграмма вычерчивается в виде прямой линии. Это говорит о том, что на данном отрезке диаграммы, деформации стержня Δl растут пропорционально увеличивающейся нагрузке F.

После прохождения точки А диаграмма резко меняет свое направление и на участке II начинающемся в точке B линия какое-то время идет практически параллельно оси Δl, то есть деформации стержня увеличиваются при практически одном и том же значении нагрузки.

В этот момент в металле образца начинают происходить необратимые изменения. Перестраивается кристаллическая решетка металла. При этом наблюдается эффект его самоупрочнения.

После повышения прочности материала образца, диаграмма снова «идет вверх» (участок III) и в точке D растягивающее усилие достигает максимального значения. В этот момент в рабочей части испытуемого образца появляется локальное утоньшение (рис. 2), так называемая «шейка», вызванное нарушениями структуры материала (образованием пустот, микротрещин и т.д.).

Рис. 2 Стальной образец с «шейкой»

Вследствие утоньшения, и следовательно, уменьшения площади поперечного сечения образца, растягиваещее усилие необходимое для его растяжения уменьшается, и кривая диаграммы «идет вниз».

В точке E происходит разрыв образца. Разрывается образец конечно же в сечении, где была образована «шейка»

Работа затраченная на разрыв образца W равна площади фигуры образованной диаграммой. Ее приближенно можно вычислить по формуле:

W=0,8Fmax∙Δlmax

По диаграмме также можно определить величину упругих и остаточных деформаций в любой момент процесса испытания.

Для получения непосредственно механических характеристик металла образца диаграмму растяжения необходимо преобразовать в диаграмму напряжений.

Предел пропорциональности >

Примеры решения задач >

Лабораторные работы >

Источник

Лабораторная работа №3 Испытания на растяжение малоуглеродистой стали

Цель работы:

1.Получить диаграмму растяжения;

2. Определить характеристики прочности материала;

3.Определить характеристики пластичности материала.

Оборудование и приборы:

1.Испытательная разрывная машина WР 300;

2.Штангенциркуль;

3.Образцы (сталь).

Теоретическая часть

При определении качества конструкционных материалов, выпускаемых промышленностью, одним из основных видов испытаний являются испытания на растяжение. Результаты испытаний позволяют судить о прочности материала при статических нагрузках, выбирать материал для проектируемой конструкции. Они являются основными при расчетах на прочность деталей машин и элементов конструкций.

Механические характеристики материалов зависят от многих факторов: вида нагружения, времени воздействия нагрузки, скорости нагружения, температуры, радиации и др.

Наиболее простыми являются испытания материалов при комнатной температуре t=20°С и статическом нагружении, когда dέ /dt~0,01мин-1

Механические характеристики делятся на три группы:

-характеристики прочности;

-характеристики пластичности;

-характеристики вязкости.

Характеристиками прочности измеряют силовую реакцию твердых тел на воздействие внешних нагрузок.Эта реакция постоянна в процессе нагружения и в ней явно прослеживаются несколько характерных зон (см.диаграмму нагружения).К характеристикам прочности относятся: предел пропорциональности, предел упругости. Предел текучести, предел прочности, разрушающее напряжение. Дадим определение этих понятий в порядке возрастания значений их величин.

Предел пророрциональности-это наибольший уровень условного напряжения при котором не наблюдается существенного нарушения закона Гука (каково удлинение, такова сила). Это напряжение определяется по формуле

где Fpγ нагрузка, соответствующая пределу пропорциональности; A0первоначальная площадь поперечного сечения образца.

Предел упругости – это наибольший уровень условного напряжения, при котором материал проявляет упругие свойства, заключающиеся в том, что образец практически полностью восстанавливает свои первоначальные размеры после снятия внешней нагрузки. Его определяют по формуле

где Fe нагрузка, соответствующая пределу упругости.

Предел текучести – это наименьший уровень условного напряжения, при котором наблюдается значительный рост деформаций образца при постоянной (или слегка уменьшающейся) нагрузке. Этот предел определяют по формуле

где Fy нагрузка, соответствующая пределу текучести.

Если в поведении материала не прослеживается площадка текучести (см. диаграмму нагружения) и стрелка силоизмерителя не останавливается на некоторый промежуток времени, то определяют условный предел текучести, соответствующий относительной деформации образца έ=0,002 или 0,2 %:

Предел прочности, чаще называемый временным сопротивлением, – это условное напряжение, соответствующее наибольшему уровню нагрузки, воспринимаемому образцом. Находят эту величину по формуле

где Fu наибольшая нагрузка на образец.

Разрушающее напряжение – это напряжение, при котором происходит разрыв образца. Этот предел не имеет особого практического значения и используется только при изучении процесса образования трещин. Разрушающие напряжения делятся на условные и истинные:

Условное

истинное

где Ffy разрушающая нагрузка; A1— площадь поперечного сечения образца в месте разрыва.

Так как первоначальная площадь A0 приблизительно в два раза превышает площадь разрыва A1, а разрушающая нагрузка Ffy составляет приблизительно 80 % от наибольшей нагрузки Fu, то

Характеристиками пластичности измеряют деформативную реакцию твёрдых тел, т.е. их способность изменять свои размеры под воздействием нагрузок. Пластичность материала характеризуют две величины:

— относительное остаточное удлинение образца (в процентах)

— относительное остаточное сужение поперечного сечения (в процентах)

В этих формулах ℓ0, A0 длина расчётной части и площадь сечения до нагружения; ℓ1, A1 то же после разрыва образца.

Характеристикой вязкости измеряют способность твёрдых тел сопротивляться импульсному и ударному воздействию нагрузок. Количественным показателем этой характеристики является удельная работа внешних сил, затрачиваемая на деформирование и разрушение единицы объёма материала:

где W – работа, совершаемая машиной на растяжение образца вплоть до его разрыва; V0=A0ℓ0- объём расчётной части образца.

Для испытания на растяжение используются специально изготовленные образцы, которые вытачиваются из прутка или вырезаются из листа. Основной особенностью этих образцов является наличие длинной, сравнительно тонкой рабочей части и усиленных мест (головок) по концам для захвата.

Проводятся испытания цилиндрического образца, форма и размеры которого приведены на рис. 1.

Рис.1. Цилиндрический образец:

ℓ0=10d — расчетная длина образца, ℓ1=12,5√F — рабочая длина образца, ℓ2=10√F−ℓ0∕2 — длина конусообразной части образца, ℓ3=d — длина головки образца, L — полная длина образца , d=1,13√F — диаметр сечения расчетной и рабочей длины, d1=1,5√F — диаметр основания конуса (у головки), d2=2√F — диаметр головки образца.

Для замера деформаций на расчетной части образца отмечают отрезок, называемый расчетной длиной. Чаще всего применяются цилиндрические образцы, у которых расчетная длина равна десяти диаметрам (длинные образцы) и образцы с расчетной длиной равной пяти диаметрам (короткие образцы). Чтобы результаты испытаний образцов прямоугольного и круглого сечений были сопоставимы, в случае прямоугольного сечения в качестве характеристики, определяющей расчетную длину, принимается диаметр равновеликого круга.

На рис. 2 показан эскиз пропорционального цилиндрического образца до нагружения и после его разрыва.

Для получения сравнимых результатов испытаний образцы с цилиндрической или прямоугольной формой поперечного сечения рабочей части изготавливаются по ГОСТ 1497-84.

Рис. 2. Образец для испытания на растяжение: а – до нагружения; б – после разрыва

ДИАГРАММОЙ РАСТЯЖЕНИЯ называется график, показывающий функциональную зависимость между нагрузкой и деформацией при статическом растяжении образца до его разрыва. Эта диаграмма вычерчивается автоматически на разрывной машине специальным приспособлением. В нашей лаборатории для этой цели используется разрывная машина Р-10.

На рис. 3 показан примерный вид параметрической диаграммы растяжения малоуглеродистой стали в координатах: абсолютное удлинение Δℓ(t) − нагрузка F(t). В качестве параметра здесь выступает время нагружения, которое для простоты обычно не показывают.

Так как испытание проводят на гидравлической машине, в которой деформация является первичной (), а нагрузка вторичной (), то осью абсцисс (аргументом) является абсолютное удлинение Δℓ, а осью ординат (функцией) – нагрузка F, т.е. фактически мы имеем зависимость F=f(Δℓ), интерпретированную Гуком, проводившим опыты в упруго-пропорциональной зоне нагружения: «каково удлинение, такова сила». Однако в современной трактовке, с учётом того что в реальных условиях эксплуатации машин и сооружений первичной является нагрузка, функциональную зависимость обращают, полагая, что Δℓ=f(F), и обсуждают, как изменяется деформация образца в зависимости от нагрузки (какова сила, таково удлинение).

На диаграмме растяжения OABCDEG показаны 7 характерных точек, соответствующих определённому уровню нагрузки и ограничивающих 6 различных зон деформирования:

OA – зона пропорциональности (линейной упругости);

AB – зона нелинейной упругости;

BC – зона упругопластических деформаций;

CD – зона текучести (пластических деформаций);

DE – зона упрочнения;

EG – зона закритических деформаций.

На участке OA смещение атомов монокристаллов пропорционально приложенной нагрузке. Дефекты кристаллической решётки практически не проявляются.

На участке OB материал ведёт себя упруго. Поведение кристаллической решётки на участке AB характеризуется небольшой нелинейностью. Нужно заметить, что на участке пропорциональности OA материал ведёт себя одновременно и как абсолютно упругий (т. B всегда выше т. A).

На участке BC наблюдается нарастающая нелинейность в деформировании кристаллической решётки. Для выхода новых дислокаций (нарушений строения кристаллов) на поверхность монокристаллов требуется всё меньшее приращение внешней нагрузки .

На участке CD, называемом площадкой текучести, происходит лавинообразный выход дислокаций на поверхность, что приводит к значительному удлинению образца при почти постоянном уровне нагрузки, когда .

На участке DE после выхода на поверхность большей части дефектов кристаллической решётки материал самоупрочняется, и образец всё ещё способен воспринимать некоторое приращение нагрузки. Однако расстояние между атомами постепенно достигает критического значения (приблизительно в два раза больше первоначального), за которым происходит «разрыв» внутренних связей. При подходе к т. E деформации начинают локализоваться в области наиболее слабого сечения, где зарождается шейка образца.

На участке EG заканчивается формирование шейки. Происходит лавинообразное разрушение связей, когда процесс деформирования уже необратим и временное равновесие между внутренними силами и внешней нагрузкой возможно только при уменьшении последней. В т. G происходит разрыв образца. Его размеры восстанавливаются на величину упругой деформации, которая на 2 – 3 порядка меньше остаточных пластических деформаций. У многих материалов разрушение происходит без заметногообразования шейки.

Источник

Инструкция к лабораторной работе №2

по сопротивление материалов

Тема: «Определение механических характеристик

при растяжении стального образца»

Симферополь – 2014

Инструкция.

К лабораторной работе № 2 по сопротивлению материалов

Тема: «Определение механических характеристик при растяжении

стального образца»

Цель работы: Определить марки данной обезличенной, т.е. не имеющей

сертификата (паспорта), стали путем сравнения измеренных

механических характеристик этой стали с данными ГОСТа.

Содержание работы.

Диаграмма растяжения стали

Рассмотрим диаграмму растяжения, которая показывает зависимость между растягивающей силой F, действующей на образец, и вызываемой ею деформацией Δl (рис. 1)

На диаграмме можно указать пять характерных точек:

Рис.1Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали.

Прямолинейный участок диаграммы ОА указывает на пропорциональность между нагрузкой F и удлинением Δl. (Эта пропорциональность впервые была замечена в 1670 г. Робертом Гуком и получила в дальнейшем название закона Гука).

Величина силы Fпц (точка А), до которой остается справедливым закон Гука, зависит от размеров образца и физических свойств материала.

Если испытуемый образец нагрузить растягивающей силой, не превышающей величину ординаты точки B (силы Fy), а потом разгрузить, то при разгрузке деформации образца будут уменьшаться по тому же закону, по которому они увеличивались при нагружении. Следовательно, в этом случае в образце возникают только упругие деформации.

В случае, если растягивающее усилие выше Fy, при разгрузке образца деформации полностью не исчезают и на диаграмме линия разгрузки будет представлять собой прямую B’О’, уже не совпадающую с линией нагружения, а параллельную ей. В этом случае деформация образца состоит из упругой ΔlупрB’ и остаточной (пластической) ΔlостB’ деформации.

Таким образом, характерной особенностью точки B является то, что при превышении нагрузки Fy образец испытывает остаточные деформации при разгружении.

Выше точки В диаграмма растяжения значительно отходит от прямой (деформация начинает расти быстрее нагрузки, и диаграмма имеет криволинейный вид), а при нагрузке, соответствующей Fт (точка С), переходит в горизонтальный участок. В этой стадии испытания в материале образца по всему его объему распространяются пластические деформации. Образец получает значительное остаточное удлинение практически без увеличения нагрузки.

Свойство материала деформироваться при практически постоянной нагрузке называется текучестью. Участок диаграммы растяжения, параллельный оси абсцисс, называется площадкой текучести.

В процессе текучести на отшлифованной поверхности образца можно наблюдать появление линий (полос скольжения), наклоненных примерно под углом 45° к оси образца (рис. 2а). Эти линии являются следами взаимных сдвигов кристаллов, вызванных касательными напряжениями.

Рис. 2Образование линий сдвига (а) и местного сужения—шейки (б)

Линии сдвига называются линиями Чернова по имени знаменитого русского металлурга Д. К. Чернова (1839 — 1921), впервые обнаружившего их.

Удлинившись на некоторую величину при постоянном значении силы, т.е. претерпев состояние текучести, материал снова приобретает способность сопротивляться растяжению (упрочняться), и диаграмма поднимается вверх, хотя гораздо более полого, чем раньше. В точке D усилие достигает максимального значения Fmax.

Наличие участка упрочнения (от конца площадки текучести до наивысшей точки диаграммы растяжения) объясняется микроструктурными изменениями материала: когда нагрузка на образец возрастает, микроскопические дефекты (линейные и точечные) группируются так, что развитие сдвигов кристаллов, вызванных касательными напряжениями, затрудняется, а потому сопротивление материала сдвигу начинает возрастать и приближаться к его сопротивлению отрыву.

При достижении усилия Fmax на образце появляется резкое местное сужение, так называемая шейка (рис. 2б), быстрое уменьшение площади сечения которой вызывает падение нагрузки, и в момент, соответствующий точке К диаграммы, происходит разрыв образца по наименьшему сечению шейки.

До точки D диаграммы, соответствующей Fmax, каждая единица длины образца удлинилась примерно одинаково; точно так же во всех сечениях одинаково уменьшались поперечные размеры образца. С момента образования шейки вся деформация образца локализуется на малой длине (lш~ 2d0) в области шейки, а остальная часть образца практически не деформируется.

Абсциссы диаграммы растягивания OE, OF и FE, характеризующие способность образца деформироваться до наступления разрушения, соответствуют полному абсолютному удлинению образца Δlполн, остаточному абсолютному удлинению Δlост и абсолютному упругому удлинению образца Δlупр.

Для определения упругой деформации в момент разрыва необходимо из точки K диаграммы провести прямую KF, параллельную прямолинейному участку OA, так как упругие деформации при разрыве также подчиняются закону Гука.

При выполнении работы для выбора марки стали необходимо определить предел текучести, предел прочности и относительное удлинение образца после разрыва.

Пределом текучести называется условное напряжение, соответствующее нагрузкеFт (точка С):

где:

— предел текучести, кг/см2 (МПа);

— нагрузка, соответствующая наступлению стадии текучести, кг (кН);

— первоначальная площадь поперечного сечения образца (см2);

Пределом прочности при растяжении называется условное напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, которую способен выдержать материал при испытании и определяется отношением:

где:

— предел прочности, кг/см2 (МПа);

— разрушающая нагрузка, Т.е. максимальная нагрузка, которую способен выдержать образец при испытании до разрушения, кг (кН).

Относительное остаточное удлинение образца определяется соотношением:

где:

— длина образца после испытания, см;

— длина образца до испытания, см;

В соответствии с ГОСТ 380-60 углеродистая сталь обыкновенного качества должна иметь следующие механические свойства:

Таблица 1

| Марка | Предел текучести, МПа | Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % |

| Ст.0 | — | ||

| Ст.1 | — | 320-400 | |

| Ст.2 | 190-220 | 340-420 | |

| Ст.3 | 220-240 | 380-400 | |

| 410-430 | |||

| 440-470 | |||

| Ст.4 | 240-260 | 420-440 | |

| 450-480 | |||

| 490-520 | |||

| Ст.5 | 260-280 | 500-530 | |

| 540-570 | |||

| 580-620 | |||

| Ст.6 | 300-310 | 600-630 | |

| 640-670 | |||

| 680-720 | |||

| Ст.7 | — | 700-740 | |

| 750-800 |

Указанные характеристики (см. таблицу №1) механических свойств стали могут быть определены при испытании на растяжение. Путем сравнения полученных величин с вышеуказанными требованиями ГОСТ 380-60 обезличенной стали может быть присвоена соответствующая марка.

Образец.

Образцы для испытания на растяжение обычно выполняются круглыми.

Для испытаний берут так называемый, нормальный длинный или нормальный короткий образец.

Для испытаний используем круглый цилиндрический стержень диаметром 7мм, с расчетной длиной 70мм, с утолщениями на концах, служащими для захвата образца в машине и с плавными переходами к этим утолщениям, для предотвращения концентрации напряжения.

а)

б)

Рис. 3Цилиндрический образец до испытания(а), после испытания(б).

Инструмент

а) Штангенциркуль — для обмера первоначальных размеров

поперечного сечения образца.

б) Карандаш для разметки образца по его длине.

Машина для испытаний.

В нашей лаборатории испытание на сжатие производится на силовой установке ПСУ-10. Испытательная машина ПСУ-10 предназначена для статических испытаний на сжатие, а так же на растяжение с использованием реверса.

Максимальное развиваемое машиной усилие 10 000 кг. Шкала силоизмерителя имеет 300 делений.

Возможно использование двух режимов работы: 5 000 кг (цена деления 16,7 кг) и 10 000 кг (цена деления 33,3 кг).

Рис. 4Устройство реверса. Рис. 5Реверс в установке.

Выполнение работы.

Получив все необходимое для работы и ознакомившись с машиной, необходимо измерить и разметить образцы.

Измерение диаметра образца следует производить с точностью до трех значащих цифр, причем размер находится как среднее арифметическое из четырех размеров, взятых в разных местах расчетной длины образца. По среднему размеру определяются площадь поперечного сечения образца и его расчетная длина. После зарисовки (фотографирования) эскиза образца с указанием его размеров приступают, при обязательном присутствии ассистента, к самому испытанию.

Так как величина нагрузки на образец измеряется величиной перемещения стрелки по шкале, то основное внимание испытателя, должно быть сосредоточено на показаниях циферблата.

Нагрузка, соответствующая явлению текучести, определяется по временной остановке стрелки, во время работы нагружающего механизма, а разрушающая нагрузка по максимальному отклонению (по часовой стрелке).

Как известно, в момент, соответствующий разрушающей нагрузке, при испытании малоуглеродистой стали, на образце появляется шейка, поэтому, когда стрелка начинает сдвигаться в направлении против часовой, нужно обратить внимание на появление шейки. После окончательного разрыва вынимают реверсор и исследуют характер разрушения разрушенного образца.

Для определения относительного удлинения при разрыве складывают возможно плотнее части разорванного образца и измеряют расстояние между кернами, соответствующими концам расчетной длины. Вид образца после разрыва также следует заэскизировать (сфотографировать) со всеми найденными размерами. В случае разрыва образца вне расчетной длины испытание считается неудавшимся и повторяется. Замеры и показания снимаются в системе кг и см и вычисления производятся с точностью до трех значащих цифр, а протокол испытания оформляется в соответствии с прилагаемой в конце инструкции формой, переводя в систему СИ (кН и МПа).

Сравнивая полученные результаты с требованиями ГОСТа для стали, приведенных выше марок, следует в конце работы сделать заключение, что на основании произведенных испытаний материал можно отнести к стали определенной марки. После окончания работы, весь инструмент в исправном состоянии должен быть сдан дежурному по лаборатории.

Таблицу с данными об испытаниях необходимо заполнять следующим образом. Первоначально полученный по шкале результат нагрузки в соответствии с ценой деления записывать единицами измерения «кг». Затем приводить результат в соответствие со стандартом СИ, переводя в «кН». Следует учесть, что 1 кг = 0,01 кН (т.е. чтоб получить «кН», надо результат в «кг» умножить на 0,01 или разделить на 100). Далее предел прочности или текучести вычисляется вначале как «кг/см2», а после приводится к системе СИ «МПа». При этом 1 кг/см2 = 0,1 МПа (т.е. чтоб получить «МПа», надо результат в «кг/см2» умножить на 0,1 или разделить на 10).

Форма отчета

Лабораторная работа №2

___________________

___________________

(ФИО, группа студента)

«Определение механических характеристик

при растяжении стального образца»

1. Необходимые приборы и инструменты:

Силовая установка ПСУ-10, штангенциркуль.

2. Эскиз образца до испытания и после испытания (фотография).

3. Журнал наблюдений при определении механических характеристик.

Вывод: в ходе выполнения лабораторный работы провели испытание стали на растяжение, определили марку данной стали путем сравнения измеренных

механических характеристик этой стали с данными ГОСТа.

| Размеры расчетной части образца до испытания | Нагрузки, соответствующие пределам | Предел теку-чести, кг/см2 | Предел прочности кг/см2 | Размеры расчетной части образца после испытания | ||||||

| Расчет-ная длина, см | Диа-метр, см | Площадь поперечного сечения, см2 | Теку-чести, кг (кН) | Прочнос-ти, кг (кН) | Расчет-ная длина, см | Диа-метр, см | Площадь поперечного сечения, см2 | Относительное удлинение, % | ||

| 5.97 | 0.59 | 0.273 | 868.4 | 1469.6 | 3180.95 | 5383.15 | 6.54 | 0.39 | 0.119 | 10.1 |

«___» _________ 201__ г. _______________

(подпись студента)

Дата добавления: 2016-03-28; просмотров: 5221 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org — Контакты — Последнее добавление

Источник