Растяжение и сжатие эпюры и балки

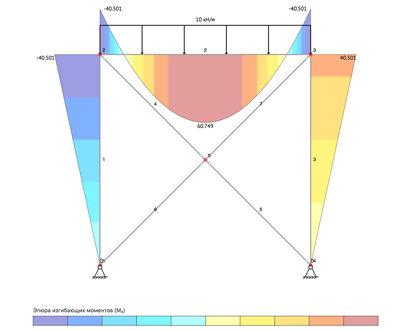

Расчет рамы/фермы

Расчет

статически-неопределимых систем

Расчет

методом конечных элементов

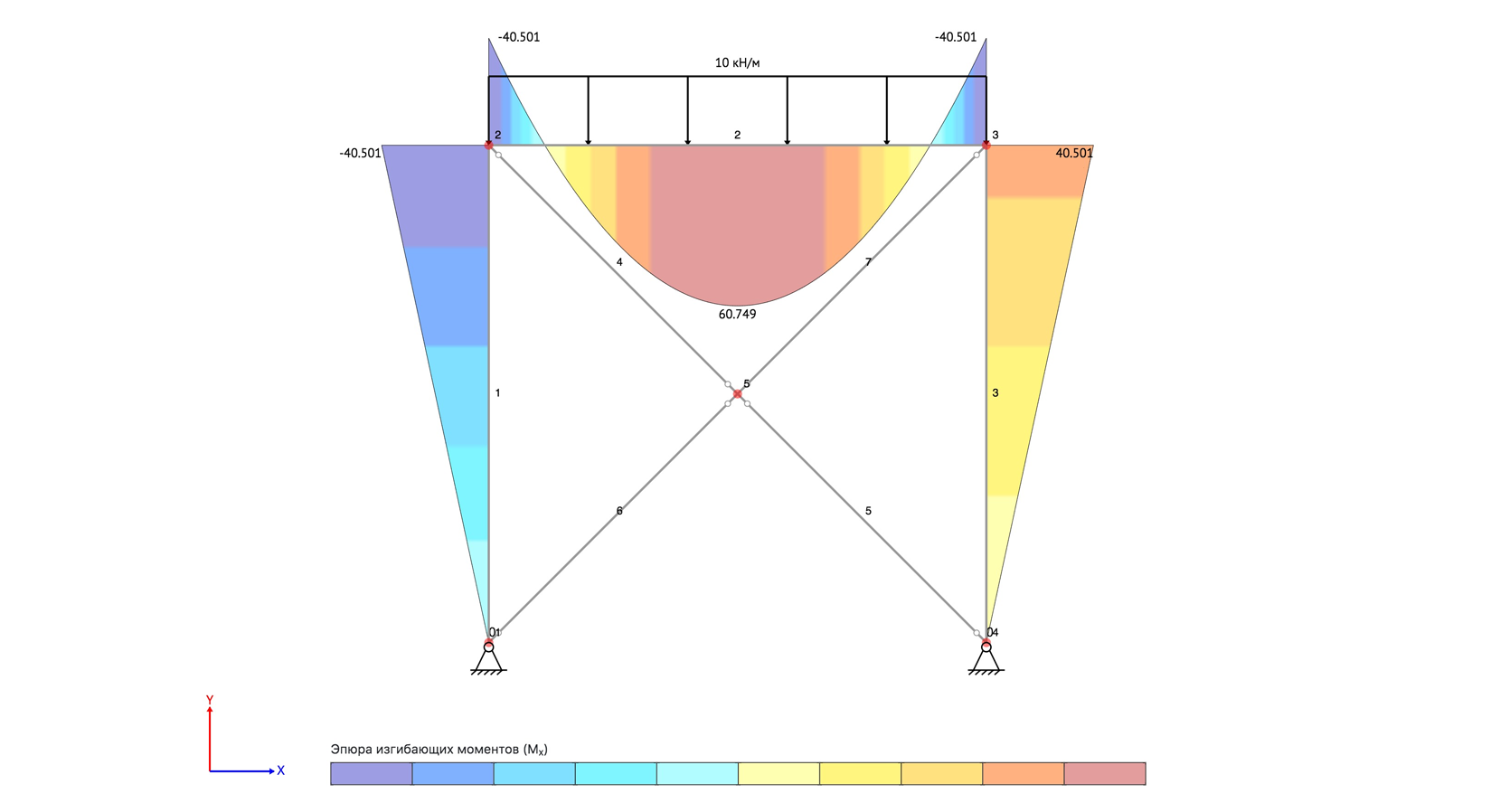

Построение

эпюры моментов (М)

Построение

эпюры поперечных сил (Q)

Построение

эпюры продольных сил (N)

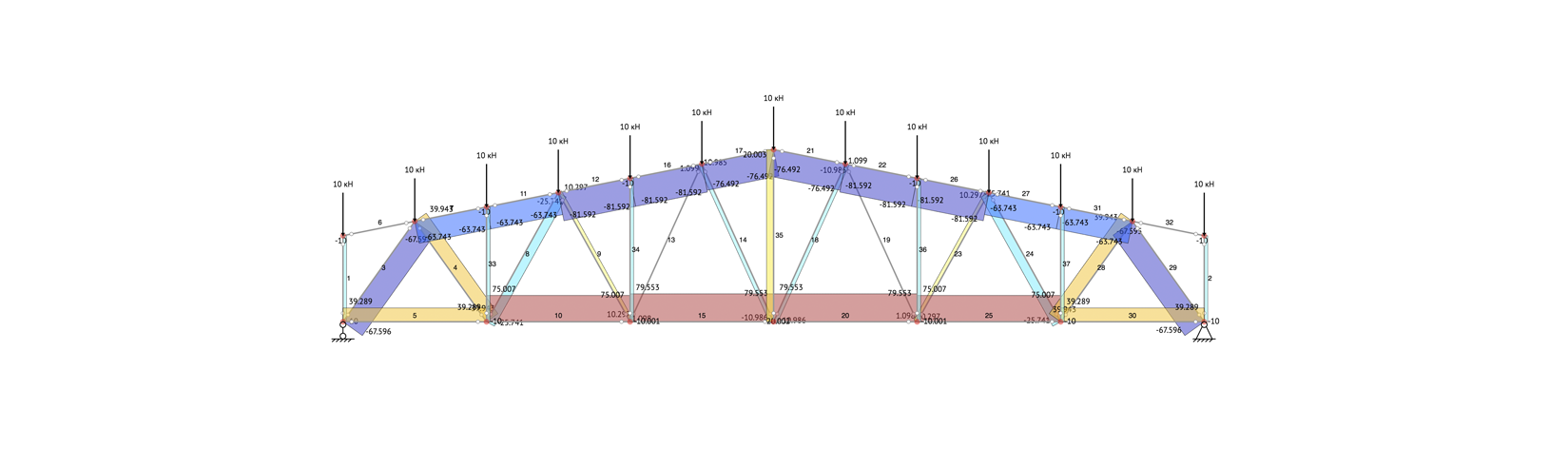

Построение

эпюры моментов (М)

Построение

эпюры поперечных сил (Q)

Построение

эпюры продольных сил (N)

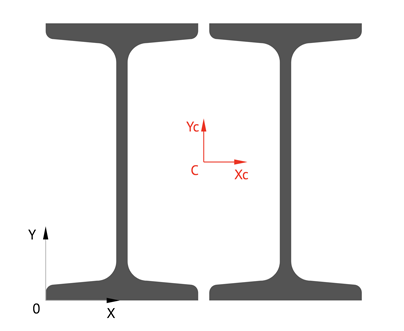

Расчет

геометрических характеристик поперечного сечения

Определение

центра тяжести, моментов инерции, моментов сопротивления

Формирование

подробного отчета

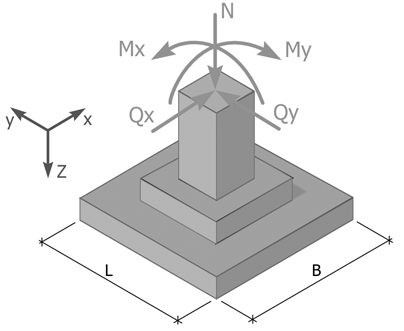

Расчет

столбчатого фундамента

Расчет

ленточного фундамента

Формирование

подробного отчета

Расчет

статически-неопределимых систем

Расчет

методом конечных элементов

Построение

эпюры моментов (М)

Построение

эпюры поперечных сил (Q)

Построение

эпюры продольных сил (N)

Источник

Пример решения задачи на растяжение и сжатие

.

Условие задачи на растяжение и сжатие

Стальной стержень (модуль Юнга кН/см2) с размерами см; см, см и площадью поперечного сечения нижнего участка см2, а верхнего – см2 нагружен внешними осевыми силами кН и кН. Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений . Оценить прочность стержня, если предельное напряжение (предел текучести) кН/см2, а допускаемый коэффициент запаса . Найти удлинение стержня .

Расчетная схема для задачи на растяжение и сжатие

рис 3.2

Решение пример задачи на растяжение и сжатие

Определяем значение опорной реакции , возникающей в заделке

Учитывая, что , направим опорную реакцию вниз. Тогда из уравнения равновесия находим:

кН.

Строим эпюру продольных сил

Разбиваем длину стержня на три участка. Границами участков являются сечения, в которых приложены внешние силы и (или) изменяется размер поперечного сечения стержня.

Воспользуемся методом сечений. Делаем по одному сечению в произвольном месте каждого из трех участков стержня.

Cечение 1 – 1. Отбросим (или закроем листком бумаги) верхнюю часть стержня (рис. 3.2, б). Само сечение 1 – 1 мысленно считаем неподвижным. Мы видим, что внешняя сила растягивает рассматриваемую нижнюю часть стержня. Отброшенная нами верхняя часть стержня противодействует этому растяжению. Это противодействие мы заменим внутренней продольной силой , направленной от сечения и соответствующей растяжению. Разрушения стержня не произойдет только в том случае, если возникающая в сечении 1 – 1 внутренняя продольная сила уравновесит внешнюю силу . Поэтому очевидно, что

кН.

Сечение 2 – 2. Внешняя сила растягивает рассматриваемую нами нижнюю часть стержня, а сила ее сжимает (напомним, что 2 – 2 мы мысленно считаем неподвижным). Причем, согласно условию задачи, . Чтобы уравновесить эти две силы, в сечении 2 – 2 должна возникнуть внутренняя сила , противодействующая сжатию, то есть направленная к сечению. Она равна:

кН.

Сечение 3 – 3. Отбросим теперь часть стержня, расположенную ниже этого сечения. Внутренняя продольная сила должна уравновесить внешнюю (реактивную) сжимающую силу . Поэтому она направлена к сечению и равна:

кН.

Легко убедиться в том, что полученный результат не изменится, если мы отбросим не нижнюю, а верхнюю часть стержня. В этом случае продольная сила также противодействует сжатию. Она равна:

кН.

При построении эпюры продольных сил будем пользоваться следующим правилом знаков: внутренняя продольная сила, возникающая в поперечном сечении стержня, считается положительной, если она противодействует растяжению стержня, и отрицательной, если она противодействует его сжатию. Оно вводится для того, чтобы можно было наглядно видеть, какая часть стержня испытывает деформацию растяжения, а какая часть – деформацию сжатия. Это обстоятельство может оказаться крайне важным, в частности для стержней из хрупкого материала, которые имеют разные допускаемые напряжения на растяжение и на сжатие.

Таким образом, мы установили, что в любом сечении нижнего участка стержня внутренняя продольная сила противодействует растяжению и равна кН. В любом сечении среднего и верхнего участков стержня имеет место деформация сжатия, поэтому кН.

Для построения эпюры продольных сил проводим тонкой линией ось, параллельную оси стержня z (рис. 3.2, д). Вычисленные значения продольных сил в выбранном масштабе и с учетом их знака откладываем от этой вертикальной оси. В пределах каждого из участков стержня продольная сила остается постоянной, поэтому мы как бы «заштриховываем» горизонтальными линиями соответствующий участок.

Отметим, что каждая линия «штриховки» (то есть ордината эпюры) в принятом масштабе дает значение продольной силы в соответствующем поперечном сечении стержня.

Полученную эпюру обводим жирной линией.

Анализируя полученную эпюру, мы видим, что в местах приложения внешних сил на эпюре имеет место скачкообразное изменение продольной силы на величину, равную значению соответствующей внешней силы. Причем изменение поперечного размера стержня, как это видно из рис. 3.2, д, никак не сказывается на характере эпюры .

Строим эпюру нормальных напряжений

Нормальное напряжение, возникающее в k–м поперечном сечении стержня при растяжении (сжатии), вычисляется по следующей формуле

,

где и – продольная сила и площадь k–го поперечного сечения стержня соответственно.

В первом поперечном сечении стержня нормальное напряжение равно

кН/см2,

во втором –

кН/см2,

в третьем –

кН/см2.

Строим по вычисленным значениям эпюру (рис. 3.2, е). В пределах каждого из участков стержня напряжения постоянны, то есть эпюра напряжений параллельна оси. Заметим, что в отличие от эпюры N, на эпюре «скачок» имеет место не только в местах приложения внешних сил, но и там, где происходит изменение размеров поперечного сечения стержня.

Оцениваем прочность стержня

Сопоставляем наибольшее (по модулю) нормальное напряжение , которое в нашем примере возникает во втором сечении стержня, с допускаемым напряжением . Напомним, что допускаемое напряжение представляет собой долю от предельного напряжения , то есть от напряжения, при котором начинается разрушение материала. Разрушение стали, как пластичного материала, начинается при появлении значительных остаточных деформаций. Поэтому для стали предельное напряжение равно пределу текучести: . Тогда

кН/см2.

Условие прочности имеет вид . В нашем случае

кН/см2 > кН/см2,

следовательно, прочность стержня на втором участке не обеспечена.

Таким образом, площадь поперечного сечения стержня на втором участке, равную см2, нам необходимо увеличить.

Несложный анализ показывает, что на других участках стержня условие прочности выполняется.

Из условия прочности определяем требуемую площадь поперечного сечения стержня на втором участке:

см2.

Принимаем на втором участке см2.

Вычисляем удлинение всего стержня

При переменных по длине стержня значениях продольной силы и площади поперечного сечения удлинение вычисляется по формуле

,

где E – модуль Юнга, а – длина соответствующего участка стержня.

Тогда

см.

Таким образом, длина стержня уменьшается на мм.

Задача по сопромату на растяжение и сжатие для самостоятельного решения

Условие задачи на растяжение и сжатие

Стальной стержень (модуль Юнга кН/см2) находится под действием внешних осевых сил и (рис. 3.1). Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений . Оценить прочность стержня, если предельное напряжение (предел текучести) кН/см2, а допускаемый коэффициент запаса . Найти удлинение стержня .

Схемы для задачи на растяжение и сжатие

Исходные данные к задаче на растяжение и сжатие

Номер схемы | F, см2 | a, м | b, м | c, м | P, кН |

1 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 11 |

2 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 12 |

3 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 13 |

4 | 2,6 | 1,6 | 2,0 | 1,0 | 14 |

5 | 2,8 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 15 |

6 | 3,0 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 16 |

7 | 3,2 | 2,4 | 1,4 | 1,6 | 17 |

8 | 3,4 | 2,6 | 1,2 | 1,8 | 18 |

9 | 3,6 | 2,8 | 1,0 | 1,4 | 19 |

3,8 | 2,4 | 1,6 | 1,2 | 20 |

Источник

Растяжением или сжатием называется такой вид деформаций, при котором в любом поперечном сечений бруса возникают только продольная сила . Брусья с примолинейной осью называют стержнями (рис.1).

Рис. 35.

Примой брус постоянного поперечного сечения , длиной , жестко защемленный одним концом и нагруженный на другом конце растягивающей силой F (рис.35). Под действием этой силы, брус удлинится на некоторою величину которую назовем абсолютным удлинением. Отношение абсолютного удлинения к первоначальной длине назовем относительным удлинением и обозначим .

При расчете, мы будем считать, что растяжение и сжатие бруса связано только с приложенными внешними силами, то есть учитываем только напряжения, действующие на стержень, температуру и время действий сил не будем учитывать.

При растяжении и сжатии продольные силы определяется методом сечении. Правило знаков будем определять следующим образом: растягивающие, то есть, направленные от сечения, продольные силы будем считать положительными, сжимающие, то есть направленные к сечению, будем считать отрицательными.

Для наглядного изображения распределения вдоль оси бруса продольных сил и нормальных напряжений строят графики, называемые эпюрами, причем для нормальных напряжений применяется то же правило знаков, что и для продольных сил.

При растяжении и сжатии в поперечных сечениях бруса возникают только нормальные напряжения, равномерно распределенные по сечению и вычисляемые по формуле:

площать поперечного сечения бруса,

Очевидно, что при растяжении и сжатии форма сечения на напряжения не влияет.

Условие прочности бруса при растяжении и сжатии определяется следующим образом:

Здесь называют допускаемым напряжением, максимальная продольная сила.

Напряжения и деформаций при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Гоберта Гука. Закон Гука при растяжении и сжатии справедлив лишь в определенных пределах нагружения и формируется так: нормальное напряжение прямо пропорционально относительному удлинению или укорочению бруса.

Математически закон Гука можно вписать в виде равенства:

Коэффициент пропорциональности Е характеризует жесткость материала и называется модулем продольной упругости. Модуль упругости и напряжения выражаются в одинаковых единицах.

Если в формулу закона Гука поставим выражения и то получим:

Контрольные вопросы

1. Что такое растяжение-сжатие?

____

2. По какому методу определяется нормальные силы?

__

3. По какой формуле определяется относительное удлинение или укорочение?

____

4. Какое напряжение появляется при растяжении-сжатии, и по какой формуле определяется?

____

5. Как пишется условие прочности при растяжении-сжатии?

____

6. Что такое модуль упругости, и в чем измеряется?

____

7. От чего зависит модуль упругости?

__

8. По какой формуле определяется абсолютное удлинение или укорочение бруса при растяжении-сжатии?

____

Пример 4.1.

Для данного ступенчатого бруса (рис.36.) построить эпюру продольных сил, эпюру нормальных напряжений и определить перемещение свободного конца, если .

Рис.36.

1. Разбиваем брус на участки как показоно на рис. 37а.

Рис.37.

2. По методу сечения определяем ординаты эпюр и каждого сечения.

4. Строим эпюру (рис. 37б.)

5. Определяем перемещение свободного конца бруса.

Пример 4.2.

Для данного ступенчатого бруса (рис.38.) построить эпюру продольных сил, эпюру нормальных напряжений и определить перемещение свободного конца, если .

Рис. 38.

1. Разбиваем брус на участки как показоно на рис. 39а.

2. По методу сечения определяем ординаты эпюр и каждого сечения.

Рис. 39.

3. Строим эпюру (рис. 37б.)

4. Определяем перемещение свободного конца бруса.

Для решения первой задачи контрольной работы 2 следует выполнить следующие действия:

1) Изучить темы 7,8,9.

2) Ответить на контрольные вопросы по темам 7,8,9.

2) Выполнить самостоятельно пример 2.2.

Данные для своего варианта первой задачи контрольной работы 2 посмотрите в таблице 4. Расчетную схему надо посмотреть в рис.40.

Таблица 4 (для первой задачи контрольной работы 2)

| Номер варианта | Номер схемы на рис. 40. | ||

| кН | |||

| I | 3,6 | 1,4 | |

| II | 2,4 | 1,1 | |

| III | 3,5 | 2,5 | |

| IV | 2,9 | 1,4 | |

| V | 1,9 | 1,1 | |

| VI | 3,7 | 2,3 | |

| VII | 4,4 | 2,6 | |

| VIII | 4,6 | 3,1 | |

| IX | 4,2 | 3,2 | |

| X | 3,1 | 1,5 | |

| I | 3,6 | 2,4 | |

| III | 3,5 | 2,5 | |

| V | 2,8 | 1,2 | |

| VII | 3,0 | 2,2 | |

| II | 2,8 | 1,4 | |

| IV | 2,4 | 1,2 | |

| VI | 3,6 | 2,6 | |

| IX | 2,1 | 1,0 | |

| VIII | 2,6 | 1,3 | |

| X | 3,8 | 1,6 | |

| V | 1,4 | 3,2 | 1,8 |

| III | 3,4 | 1,5 | |

| VII | 2,3 | 2,9 | 1,9 |

| VIII | 3,6 | 1,7 | |

| II | 2,9 | 1,6 | |

| I | 3,4 | 2,1 | |

| III | 3,5 | 2,4 | |

| V | 3,6 | 2,3 | |

| VII | 3,2 | 2,2 | |

| II | 3,6 | 2,6 |

Рис. 40.

Источник

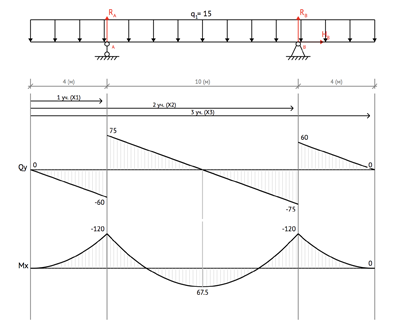

Очень важно уметь строить эпюры для балок, работающих на изгиб! Так как построение эпюр, является неотъемлемой частью любого прочностного расчёта и большинство элементов, из которых состоят современные инженерные сооружения, работают на изгиб. Поэтому в сопромате, очень много внимания уделяется как раз данным эпюрам: поперечных сил и изгибающих моментов. Для краткости, их ещё называют эпюрой моментов и эпюрой сил. В этой статье, рассмотрим, как рассчитать эпюры традиционным методом, а также быстрым, с помощью которого эпюры рисуются за считаные минуты. В статье, построение показано на примере консольной и опирающейся на две опоры балки. Показано, как учитывать сосредоточенные силы и моменты, а также распределённые нагрузки.

Построение эпюр для консольной балки

В качестве первого примера, возьмём балку, защемлённую с левого торца жёсткой заделкой и загруженной силой равной 5 кН и моментом равным 10 кНм. Длины участков даны на расчётной схеме. Нам предстоит рассмотреть два участка. Границами участков будут являться места приложения сил, моментов, начало и конец приложения распределённых нагрузок.

Первым делом, вводим систему координат, ось x пускаем вдоль оси балки, ось y перпендикулярно ей, а ось z будет перпендикулярна плоскости, в которой размещены две первые оси и будет направлена «к нам».

В поперечных сечениях балки под действием приложенной нагрузки будут возникать два внутренних силовых фактора: поперечная сила и изгибающий момент. Наша задача выяснить, какой величины эти факторы во всех сечениях балки. Для наглядности, результат решения фиксируют в виде так называемых эпюр.

Эпюра строится по всей длине балки, ордината эпюры, под исследуемым сечением, показывает величину внутреннего усилия в этом сечении.

Эпюра поперечных сил

Начнём знакомство с поперечными силами с правила знаков для эпюр. После чего последовательно рассчитаем и построим эпюры для первого и второго участка балки.

Правило знаков для поперечной силы

При построении эпюр поперечных сил нужно придерживаться следующих правил знаков:

- Если внешняя сила стремится повернуть балку по часовой стрелке, то поперечную силу считаем положительной. Эпюру откладываем выше нулевой линии со знаком плюс.

- Если сила поворачивает балку против часовой стрелки, то поперечная сила будет отрицательной, и на эпюре будет откладывать ниже нулевой линии.

Возможно, сейчас будет немного непонятны данные правила, но прочитав следующие 2 блока статьи, вы поймёте, как применять эти правила в действии.

Поперечные силы на первом участке

Рассмотрим первым участок равный двум метрам. Сделаем мысленно сечение на расстоянии x1 от свободного торца и запишем законы изменения эпюр на этом участке. Законы эти выражаются из уравнений равновесия статики. Статика говорит нам, что тело находится в равновесии, если выполняются следующие условия:

Если суммы проекций всех сил на обе оси равны нулю и сумма моментов относительно точки равна нулю.

Для поперечной силы возьмём сумму проекций на ось y:

![]()

Из этого уравнения выражаем поперечную силу Q = F. Так как внешняя сила стремиться повернуть балку по часовой стрелке, то поперечную силу считаем положительной. Причем видно, из полученного закона поперечной силы, что Q постоянна по всей длине участка. Откладываем на эпюре Q = F = 5 кН. Эпюру подписываем как Qy, где y значит, что направление поперечные силы совпадет с направлением этой оси.

Поперечные силы на втором участке

На втором участке, поперечная сила будет равна: Qy2 = Qy1;

Так как на этом участке, действует все та же сила F. Момент в уравнениях поперечных сил не учитывается, что является следствием уравнений статики.

Эпюра изгибающих моментов

В этом блоке статьи будем учиться строить эпюру моментов, здесь нюансов несколько больше, чем для эпюры поперечных сил. Начнём, пожалуй, с правил знаков, которые приняты для этой эпюры.

Правила знаков для изгибающих моментов

- Если внешняя сила или момент растягивают «верхние волокна» то эпюра откладывается сверху.

- Если сила или момент силы растягивают «нижние волокна», то эпюра откладывается ниже нулевой линии.

То есть, обычно, при построении эпюр изгибающий моментов знаки не указываются. Эти эпюры откладываются со стороны «растянутых волокон». Так, и удобнее читать эпюры и откладывать их.

Не всегда их откладывают так! Студентов некоторых специальностей, чаще всего машиностроительных, учат откладывать эпюры со стороны «сжатых волокон». Строители откладывают со стороны «растянутых волокон», в своих статьях я буду придерживаться этого правила, так как привык к нему.

Изгибающий момент на первом участке

Для изгибающих моментов на первом участке, запишем сумму моментов, относительно точки С, в которой ранее сделали сечение:

![]()

Отсюда получаем:

![]()

Это закон изменения изгибающих моментов по длине участка. В отличие от поперечных сил, изгибающие моменты будут меняться в пределах этого участка.

- Если подставить вместо x1 — ноль, который соответствует началу участка, то получим, что М = 0.

- Если подставим вместо x1 — 2 (конец участка), то получим:

![]()

С учётом вышеописанных правил знаков, мысленно представляем себе, что сила стремится растянуть верхние волокна, поэтому откладываем рассчитанные значения на эпюре сверху, получив эпюру в виде прямоугольного треугольника. Обязательно, подписываем эпюру как Mz, где z означает, что все изгибающие моменты поворачивают относительно этой оси.

Будет продолжение…

Источник