При растяжении скелетной мышцы

В третьей лекции по дисциплине «Биомеханика мышц» для студентов НГУ им. П.Ф.Лесгафта рассматриваются биомеханические свойства скелетных мышц человека: сократимость, жесткость, вязкость, прочность, релаксация. Рассмотрена трехкомпонентная модель мышцы.

Лекция 3

Биомеханические свойства скелетных мышц человека

Анализируя предмет биомеханики, А.А. Ухтомский (1927) указывал: «Биомеханика изучает ту же систему нервно-мышечных приборов как рабочую машину, то есть задается вопросом, каким образом полученная механическая энергия движения и напряжения может приобрести определенное рабочее применение» (С. 141). Начиная с этой лекции, мы будем рассматривать именно этот аспект деятельности мышц.

3.1. Биомеханические свойства мышц

Биомеханические свойства скелетных мышц – это характеристики, которые регистрируют при механическом воздействии на мышцу.

Следует отметить, что в условиях живого организма изучение биомеханических свойств мышц крайне затруднено. В этой лекции, кроме биомеханических свойств мышц, приводятся данные о свойствах сухожилий и связок.

К биомеханическим свойствам мышц относятся:

- сократимость;

- жесткость;

- вязкость;

- прочность;

- релаксация.

Сократимость

Сократимость – способность мышцы укорачиваться при возбуждении, в результате чего возникает сила тяги.

Рекомендую обратить внимание на учебные пособия «Биомеханика мышц» и «Гипертрофия скелетных мышц человека«

В первой лекции было подробно рассмотрено строение первичного сократительного элемента мышцы – саркомера. В 1966 году А. Гордон, А. Хаксли и Ф. Джулиан провели специальные исследования, позволившие установить зависимость силы, развиваемой саркомером, от его длины. Одно из предположений, касающихся механизма скольжения филаментов, заключалось в том, что каждый поперечный мостик (миозиновая головка) действует подобно независимому генератору силы. Поэтому уровень силы, развиваемой во время сокращения, должен зависеть от количества одновременных взаимодействий между толстыми и тонкими филаментами. Это предположение подтвердилось. Действительно, существуют критические значения длины саркомера, при которых развиваемая им сила падает до нуля (рис.3.1).

Рис. 3.1. Схема, иллюстрирующая зависимость между степенью перекрытия толстых и тонких филаментов и силой, развиваемой саркомером (по: A.M. Gordon, A.F. Huxley. F.J. Julian, 1966)

Первое критическое значение длины саркомера равно 1,27 мкм. Оно соответствует максимальному укорочению мышцы. В этом состоянии мышцы регулярность расположения толстого и тонкого филаментов нарушается, они искривляются. Поэтому количество одновременных взаимодействий между филаментами резко уменьшается. Сила падает до нуля. Второе критическое значение длины саркомера равно 3,65 мкм. Оно соответствует максимальному удлинению мышцы. При максимальном растяжении саркомера перекрытия толстых и тонких филаментов нет, поэтому сила уменьшается до нуля. Если длина саркомера находится в интервале от 1,27 мкм до 3,65 мкм, значение силы отличается от нуля. Максимальная сила, которую способен развить саркомер, соответствует значениям его длины – от 1,67 до 2,25 мкм.

Жесткость

Жесткость материала – характеристика тела, отражающая его сопротивление изменению формы при деформирующих воздействиях (В.Б. Коренберг, 2004). Чем больше жесткость тела, тем меньше оно деформируется под воздействием силы. Закон Гука гласит, что сила упругости, возникающая при растяжении или сжатии тела, пропорциональна его удлинению.

Жесткость материала характеризуется коэффициентом жесткости (k). Единица измерения жесткости тела – Н/м. Жесткость линейной упругой системы, например, пружины, есть величина постоянная на всем участке деформации.

В отличие от пружины, мышца представляет собой систему с нелинейными свойствами. Это связано с тем, что структура мышцы очень сложна. Поэтому для мышцы зависимость силы от удлинения будет отлична от закона Гука. Возникающая в мышце сила упругости не пропорциональна удлинению. Вначале мышца растягивается легко, а затем даже для небольшого ее растяжения необходимо прикладывать все большую силу. Поэтому часто мышцу сравнивают с трикотажным шарфом, который вначале легко растягивается, а затем становится практически нерастяжимым. Иными словами, жесткость мышцы с ее удлинением возрастает. Из этого следует, что мышца представляет собой систему, обладающую переменной жесткостью. В этом случае коэффициент жесткости k равен первой производной силы по деформации материала. Установлено, что жесткость активной мышцы в 4-5 раз больше жесткости пассивной мышцы. В табл. 3.1. представлены значения коэффициентов жесткости мышц-сгибателей стопы у представителей разных видов спорта.

Таблица 3.1 Значения коэффициента жесткости мышц-сгибателей стопы у представителей различных видов спорта

(по: А.С. Аруину, В.М. Зациорскому, Л.М. Райцину, 1977)

Спортивная специализация | Число испытуемых | Коэффициент жесткости, Н/м 104 | |

| Бокс | 11 | 2,58±0,27 | |

| Волейбол | 15 | 2,79±0,51 | |

Легкая атлетика | спринт | 13 | 3,00±0,53 |

| средние дистанции | 12 | 2,72±0,52 | |

| прыжки в высоту и длину | 7 | 2,87±0,53 | |

| Тяжелая атлетика | 11 | 2,88±0,66 | |

| Футбол | 32 | 2,47±0,38 | |

Вязкость

Вязкость – свойство жидкостей, газов и «пластических» тел оказывать неинерционное сопротивление перемещению одной их части относительно другой (смещение смежных слоев). При этом часть механической энергии переходит в другие виды, главным образом в тепло (В.Б. Коренберг, 1999).

Это свойство сократительного аппарата мышцы вызывает потери энергии при мышечном сокращении, идущие на преодоление вязкого трения. Предполагается, что трение возникает между толстыми и тонкими филаментами при сокращении мышцы. Кроме того, трение возникает между возбужденными и невозбужденными мышечными волокнами. Это связано с тем, что соседние мышечные волокна «связаны» посредством эндомизия. Поэтому, если возбуждены все мышечные волокна, трение должно быть меньше. Показано, что при сильном возбуждении мышцы, ее вязкость резко уменьшается (Г.В. Васюков,1967).

Если абсолютно упругое тело (например, пружину) вначале растянуть, а затем – снять деформирующую нагрузку, то кривая «удлинение – сила» будет идентичной во время обеих фаз. Если же мы имеем дело с упруговязким материалом (мышцей), кривые окажутся неидентичными. При нагрузке (растягивании мышцы) зависимость «удлинение – сила» соответствует кривой 1. Рис.3.2.

Рис. 3.2. Зависимость «удлинение – сила» при растягивании (кривая 1) и укорочении мышцы (кривая 2)

При укорочении мышцы зависимость «удлинение – сила» соответствует кривой 2. Кривые 1 и 2 образуют «петлю гистерезиса». Площадь фигуры, заключенной между кривыми 1 и 2, отражает потери энергии на трение. Мышца, обладающая большей вязкостью, будет характеризоваться большей площадью «петли гистерезиса». Вы знаете, что при выполнении физических упражнений температура мышц повышается. Повышение температуры мышц связано с наличием у мышц вязкости. Результатом наличия вязкости происходят потери энергии мышечного сокращения на трение. Разогрев мышц (разминка) приводит к тому, что вязкость мышц уменьшается.

Прочность

Прочностью материала называют его способность сопротивляться разрушению под действием внешних сил (И.Ф. Образцов с соавт., 1988).

Прочность материала характеризуют пределом прочности – отношением нагрузки, необходимой для полного разрыва (разрушения испытуемого образца), к площади его поперечного сечения в месте разрыва. Предел прочности мышцы оценивается значением растягивающей силы, при которой происходит ее разрыв. Установлено, что предел прочности для миофибрилл равен 1,6-2,5 Н/см2, скелетных мышц – 20-40 Н/см2, фасций – 1400 Н/см2, сухожилий – 4000 – 6000 Н/см2; костной ткани – 9000 – 12500 Н/см2. При этом предел прочности каната из хлопка на растяжение составляет 3760 – 6770 Н/см2.

Значительно снижает прочность связок и сухожилий иммобилизация. И, наоборот, при исследовании животных была найдена связь между уровнем физической активности и прочностью сухожилий и связок. Показано, что в подавляющем большинстве случаев прочность сухожилий более высока, чем прочность их прикрепления к костям. Поэтому при травмах сухожилий они не разрываются, а отрываются от места прикрепления. Следует учитывать также, что в процессе тренировок прочность сухожилий и связок увеличивается сравнительно медленно. При форсированном развитии скоростно-силовых качеств мышц может возникнуть несоответствие между возросшими скоростно-силовыми возможностями мышечного аппарата и недостаточной прочностью сухожилий и связок. Это грозит потенциальными травмами (А.С. Аруин, В.М. Зациорский, В.Н. Селуянов, 1981).

Релаксация

Релаксация мышц – свойство, проявляющееся в уменьшении с течением времени силы тяги при постоянной длине.

Для оценки релаксации используют показатель – время релаксации, то есть отрезок времени, в течение которого натяжение мышцы уменьшается в е раз от первоначального значения. Многочисленными исследованиями установлено, что высота выпрыгивания вверх с места зависит от длительности паузы между приседанием и отталкиванием. Чем больше эта пауза (изометрический режим работы мышц), тем меньше сила их тяги и, как следствие, высота выпрыгивания, табл. 3.2. Таким образом, релаксация мышц приводит к уменьшению высоты выпрыгивания.

Таблица 3.2 Влияние паузы на высоту прыжка с места (n = 31) (по: А.С. Аруин, В.М. Зациорский, Л.М. Райцин, 1977)

Вес испытуемых, кг | Рост, см | Высота прыжков с паузой, см | Высота прыжков без паузы, см |

68,37±6,64 | 176,39±5,05 | 49,49±5,85 | 53,23±6,47 |

3.2. Трехкомпонентная модель мышцы

Очень часто для того, чтобы понять механизм работы объекта, его заменяют адекватной моделью. Модель – образ объекта, который содержит его характерные черты. Вначале предполагали, что мышца может моделироваться системой, состоящей из двух компонентов: активного и пассивного. Сократительный (активный) элемент уподоблялся демпфирующему компоненту. Пассивный элемент представлялся упругим компонентом. В последующем А. Хилл предложил модель мышцы, состоящую из трех компонентов (рис. 3.3), которая в настоящее время является общепринятой.

Рис. 3.3. Трехкомпонентная модель мышцы

В первой лекции при описании макроструктуры скелетных мышц были выделены три компонента: мышечные волокна, соединительно-тканные образования, расположенные параллельно мышечным волокнам, и сухожилия. В п. 3.1 было показано, что биомеханические свойства этих компонентов различны. Мышечные волокна характеризуются высокой вязкостью, поэтому в модели их имитируют демпфером. Вязкая жидкость характеризуется прямой пропорциональностью между напряжением и скоростью деформации. Этот элемент в модели носит название сократительного компонента (СокК).

Второй компонент – фасция, которой окружена мышца, а также соединительно-тканные образования, окружающие мышечные пучки, мышечные волокна, миофибриллы и т.д. В этом компоненте наиболее выражены упругие свойства мышц. Так как этот компонент расположен параллельно мышечным волокнам, он получил название параллельный упругий компонент (ПаУК). В модели он имитируется пружиной с нелинейной зависимостью между силой и удлинением.

Третий компонент – сухожилие. В этом компоненте также преобладают упругие свойства, однако, жесткость этого компонента больше, чем у параллельного упругого компонента (напоминаем, что жесткость – это коэффициент пропорциональности между силой и удлинением пружины). Чем выше жесткость, тем больше сила упругости, возникающая при растяжении (деформации тела). Мышечные волокна переходят в сухожилия, то есть этот компонент расположен последовательно относительно сократительного компонента, поэтому он называется последовательным упругим компонентом (ПоУК). В модели он также имитируется пружиной с нелинейной зависимостью между силой и удлинением.

Рекомендуемая литература

1. Зациорский, В.М. Биомеханика двигательного аппарата человека / В.М. Зациорский, А.С. Аруин, В.Н. Селуянов.- М.: Физкультура и спорт, 1981.- 143 с.

2. Кичайкина, Н.Б. Биомеханика двигательных действий: учебное пособие / Н.Б.Кичайкина, А.В. Самсонова; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург.- СПб.: [б.и.], 2014.- 183 c.

3. Попов, Г.И. Биомеханика двигательной деятельности: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования /Г.И.Попов, А.В. Самсонова.- М.: Издательский центр «Академия», 2011.- 320 с.

4. Самсонова, А.В. Биомеханика мышц: учебно-методическое пособие /А.В.Самсонова, Е.Н.Комиссарова /Под ред А.В.Самсоновой /СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта, 2008.- 127 с.

5. Самсонова, А.В. Факторы, влияющие на механические свойства скелетных мышц человека / А.В. Самсонова, М.А. Борисевич, И.Э. Барникова// Культура физическая и здоровье, 2017.- № 1.- С. 59-62

Источник

Мышечные волокна

Скелетные мышцы состоят из пучков мышечных волокон. Мышечные волокна могут сокращаться, расслабляться или удлиняться.

Мышечные волокна сокращаются под действием электрического импульса, поступающего от нерва. Одно мышечное волокно всегда сокращается полностью, создавая фиксированную силу. Сила, развиваемая всей мышцей, определяется количеством волокон, вовлеченных в это действие нервной системой.

Соединительные ткани

Соединительные ткани в опорно-двигательном аппарате — это связки, сухожилия и фасции. Связки обоими концами крепятся к костям сустава, сухожилия крепят мышцы к костям, а фасции обволакивают группы мышц и пучки мышечных волокон.

Связки и сухожилия содержат большое количество белка коллагена, который придает им жесткость. Связки и сухожилия практически не растягиваются — избыточная нагрузка на эти ткани может привести к травме. Фасции относятся к эластичным соединительным тканям (содержат белок эластин), и их растягивание повышает гибкость. Большинство упражнений на гибкость направлено на растяжение фасций.

Механизм растягивания

При растягивании сначала вытягиваются мышечные волокна, а затем в направлении вытягивающего усилия выравниваются коллагеновые волокна соединительной ткани. Это позволяет упорядочить волокна в направлении растяжения, благодаря чему в упражнениях на растяжение восстанавливается здоровая структура ткани.

При растяжении мышц часть мышечных волокон растягивается, а часть остается в исходном состоянии. Длина мышцы определяется количеством растянутых волокон (аналогично тому, как длина и сила сжатой мышцы определяется количеством сжатых волокон). Чем больше растянутых волокон, тем длиннее растянутая мышца.

Рефлекс растяжения

В толще мышц находятся нервно-мышечные веретена — нервные окончания, реагирующие на удлинение мышц. Веретена располагаются параллельно мышечным волокнам и растягиваются вместе с ними. При этом они регистрируют как изменение длины мышцы, так и скорость этого изменения.

При сильном или резком удлинении мышцы сигнал от веретен вызывает защитный рефлекс растяжения — мышца самопроизвольно сокращается в попытке помешать удлинению.

Рефлекс растяжения имеет статическую и динамическую составляющие. Статическая составляющая сохраняется все время, пока мышца растянута. Динамическая составляющая — это ответ на скорость изменения длины мышцы, он может быть очень сильным при резком удлинении мышцы и снижается, когда скорость удлинения мышцы уменьшается.

Одна из целей удержания позы растяжения в течение некоторого времени — дать мышечным веретенам адаптироваться к новой длине мышцы с уменьшением интенсивности их сигналов в новом положении.

Реакция удлинения

При сокращении мышца создает натяжение на сухожилии, к которому она крепится. На это реагирует сухожильный орган Гольджи — тип нервного окончания, который находится в местах соединения волокон мышц и сухожилий. Сухожильный орган реагирует на величину возникающей силы натяжения (статический эффект) и на скорость изменения этой силы (динамический эффект: резкое натяжение вызывает сильный сигнал).

Когда сигнал от сухожильного органа превосходит определенный порог, возникает защитная реакция удлинения — резкое самопроизвольное расслабление всей мышцы.

Вторая причина для удержания позы растяжения в течение некоторого времени — позволить произойти реакции удлинения, которая помогает мышце расслабиться (преодолевая рефлекс сжатия).

Взаимное торможение

По отношению к выполняемому движению мышцы можно отнести к одному из четырех типов:

- Агонисты — вызывают движение.

- Антагонисты — вызывают противоположное движение; отвечают за возвращение в начальное положение тела.

- Синергисты — корректируют действие мышцы-агониста для обеспечения нужного направления результирующей силы.

- Стабилизаторы — удерживают остальную часть тела при выполнении движения.

Агонисты и антагонисты обычно находятся с противоположных сторон сустава (например, бицепс и трицепс), а синергисты — на той же стороне, что и агонисты, рядом с ними. При работе крупных мышц-агонистов часто вовлекаются в качестве синергистов находящиеся рядом меньшие мышцы.

Сокращение мышцы-агониста может привести к рефлекторному расслаблению ее антагониста. Это явление называется взаимным торможением.

Взаимное торможение происходит не при всех движениях. Иногда возникает явление совместного сжатия. Например, при приседаниях сжимаются как мышцы брюшного пресса, так и их антагонисты — разгибатели спины.

Упражнения на растяжения легче выполнять с расслабленными, а не с сокращающимися мышцами. Для этого можно использовать эффект взаимного торможения (когда он происходит) — заставляя мышцы-антагонисты расслабляться за счет сжатия агонистов. Также желательно расслабить синергистов мышцы, которую вы растягиваете. Например, при растягивании икроножной мышцы, следует нагнуть стопу, сжав мышцы передней поверхности голени. С другой стороны, икроножная мышца — синергист подколенного сухожилия, поэтому желательно расслабить и его. Для этого нужно выпрямить ногу, сжав тем самым антагониста подколенного сухожилия — четырёхглавую мышцу бедра.

Источник

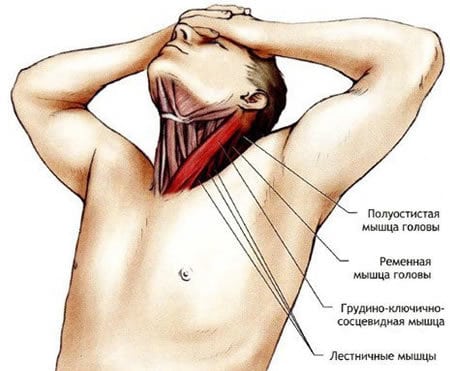

Расположение мышц шеи.

Растяжение шейных мышц никогда не остается незамеченным. Возникает острая боль, при отсутствии медицинской помощи часто принимающая хронический приступообразный характер. Движения в шейном отделе позвоночника ограничиваются, выраженность дискомфортных ощущений повышается при попытке наклонить голову или повернуть ее в сторону. Причины растяжения мышц разнообразны, но наиболее часто микротравмирование происходит в результате резкого интенсивного движения или мышечного спазма.

Для выявления степени повреждения могут использоваться рентгенография, УЗИ, КТ. Наиболее информативная диагностическая методика — магнитно-резонансная томография. В терапии применяются консервативные способы: ношение ортопедических воротников, физиопроцедуры, ЛФК, нанесение на область шеи мазей от растяжений с анальгетическим и противовоспалительным действием.

Рентген шейного отдела позвоночника.

Характерные особенности травмы

Важно знать! Врачи в шоке: «Эффективное и доступное средство от боли в суставах существует…» Читать далее…

Растяжением шейных мышц называется появление микроскопических надрывов волокон, которое становится причиной их частичного разрыва. Происходит накопление в сформировавшихся трещинах крови и межклеточного лимфатического экссудата. В результате запускается острый воспалительный процесс, повышая вероятность еще большего повреждения тканей, особенно в области непосредственного перехода мышечных волокон в сухожилие. Образовавшийся воспалительный отек сдавливает чувствительные нервные окончания, что приводит к мышечному спазму и усилению болей. В свою очередь, избыточное напряжение скелетной мускулатуры провоцирует еще большее раздражение нервных корешков и нарушение иннервации.

Растяжение шейных мышц с классическими клиническими проявлениями диагностируется довольно редко из-за анатомической подвижности верхнего отдела позвоночника. Такого рода травмы обычно сочетаются с другими, более серьезными повреждениями. Это ушибы плеч, лопаток, ключиц. Также причиной растяжения мышц шеи становятся:

- ослабленный мышечный каркас шейного отдела позвоночника;

- неправильное проведение спортивных тренировок или выполнение упражнений;

- падение с высоты, прямой удар в область шеи;

- резкий подъем из положения сидя или лежа;

- чрезмерные физические нагрузки, в том числе подъем и перенос тяжестей.

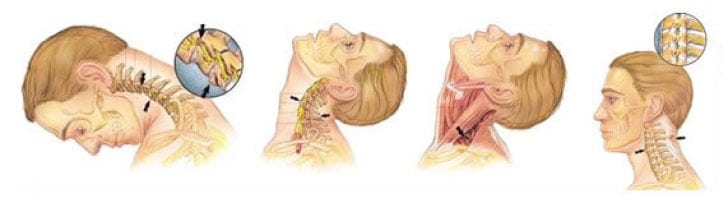

Ушибы и травмы шейного отдела.

От повреждения мышц шеи нередко страдают люди с недостаточной физической подготовкой, начавшие заниматься тяжелыми видами спорта без контроля профессионального тренера. С подобными травмами к врачам обращаются пациенты после аэробики, бодибилдинга, тяжелой атлетики, метания ядра. В быту растяжение возникает наиболее часто после неудачной попытки поднять или передвинуть тяжелый предмет, например, мебель, нагружая не ноги, а только верхнюю часть корпуса.

Осложнения

То, что в обиходе называется «потянуть шею» и считается безобидным заболеванием, может стать причиной возникновения опасной контрактуры. Ограничивается функциональность мышц в результате уменьшения длины волокон. Прежний объем движений снижается за счет изменения угла наклона шеи и сокращения амплитуды поворота. При попытке повернуть голову в стороны, запрокинуть назад или прижать подбородок в груди человек испытывает определенные ограничения.

При попытке запрокинуть голову назад человек ощущает ограниченность движения и боль.

В некоторых случаях при отсутствии врачебного вмешательства нарушается иннервация следующих областей тела:

- воротниковой зоны;

- плеч, предплечий и даже кистей.

Это объясняется наличием в области шеи большого количества нервных окончаний. К тому же мышечный корсет позвоночника обеспечивает нахождение человека в вертикальном положении за счет удержания, стабилизации позвонков и межпозвонковых дисков. Поэтому повреждение его верхней группы провоцирует протрузии (выбухание дисков в позвоночный канал без разрыва фиброзного кольца), формирование межпозвоночных грыж. Если микроразрывы мышечных волокон учащаются, то значительно повышается риск развития деструктивных процессов в хрящевых тканях, а появление контрактур становится причиной нарушения осанки. В медицинской литературе описаны случаи возникновения туннельного синдрома запястного канала и болевого синдрома в плечевых и локтевых суставах после серьезного травмирования мышц шеи.

Клиническая картина

При растяжении шейных мышц всегда возникают острые болезненные ощущения. Их выраженность еще больше усиливается при попытке наклонить голову или повернуть в сторону. Если было повреждено значительное количество волокон, а пострадавший пренебрег врачебной помощью, то может произойти их неправильное сращение. Боли бывают настолько сильными, что иррадиируют в затылок, плечи, предплечья. Чтобы уменьшить их интенсивность, человек старается прямо держать шею, поворачивается в сторону всем корпусом. Постепенно острые боли исчезают, но время от времени появляются дискомфортные ощущения ноющего, давящего характера. Они возникают при переохлаждении, резких температурных перепадах, рецидивах хронических патологий, респираторных инфекциях. Для растяжения мышц шеи характерны и другие симптомы:

- онемение рук, снижение чувствительности;

- тугоподвижность шеи, спровоцированная сформировавшимся воспалительным отеком;

- неестественное положение головы;

- отечность, припухлость мягких тканей, расположенных на задней поверхности шеи;

- покраснение кожи в травмированной области, гиперемия, местная гипертермия;

- спазмированность скелетной мускулатуры.

Сдавливание нервных окончаний приводит к возникновению «отраженных» болей участков тела, имеющих общую иннервацию с шейными позвонками и межпозвонковыми дисками. Например, мышечному спазму часто сопутствуют головные боли, локализованные в затылке и висках.

| Степень растяжения шейных мышц | Характерные признаки |

| Легкая | При микротравмировании возникают боли умеренной интенсивности, часто при отсутствии отека. Ограничение движений головы незначительное, полностью исчезает в течение недели |

| Средняя | Повреждена часть мышечных волокон, для восстановления которых потребуется не меньше двух недель. Болевой синдром интенсивный, движения существенно ограничены |

| Тяжелая | Разорвана большая часть волокон, что проявляется в виде пронизывающих острых болей, сильной отечности, формирования гематом, невозможности совершить любое движение головой. Для восстановления целости мышечных тканей требуется не менее 3-4 месяцев |

Растяжение шейных мышц у маленьких детей сопровождается более выраженной симптоматикой. Возникающие ощущения настолько острые, что ухудшается общее самочувствие ребенка. Повышается температура тела, развиваются диспепсические и неврологические расстройства. Дети обязательно госпитализируются для проведения дальнейшего лечения в травматологическом отделении.

Основные методы терапии

При выборе методов лечения врач учитывает степень повреждения тканей, стадию развития воспалительного процесса, общее состояние здоровья пострадавшего. На протяжении первых 3-4 дней терапии исключено любое тепловое воздействие на травмированный участок. Именно эту ошибку очень часто совершают люди, пытаясь устранить боли. Они прикладывают грелку с горячей водой, втирают в кожу мази с согревающим эффектом или спиртовые травяные настойки. Это приводит к повышению температуры в патологических очагах, стремительному распространению воспалительного отека на здоровые ткани.

Прикладывать при растяжении нужно только холод!

Немедикаментозное лечение

Травматологи назначают ношение воротников Шанца, подбирая их размеры индивидуально для пациентов. Для чего необходимо использование ортопедических приспособлений:

- снижение интенсивности болевого синдрома;

- исключение любой нагрузки на шейный отдел позвоночника;

- увеличение расстояния между позвонками;

- снижение риска неосторожного движения головой, увеличивающего микротравмирование;

- улучшение кровообращения и микроциркуляции в области шеи.

Воротник Шанца.

Для купирования боли необходимо в первые дни использовать только холодовые компрессы: грелку с холодной водой, пакет с кубиками льда, обернутый плотной тканью. Продолжительность лечебной процедуры — не более 15 минут в течение часа. Иначе повышается вероятность обморожения, воспаления шейных лимфатических узлов, проявляющегося в их болезненности и припухлости.

Применение фармакологических препаратов

«Врачи скрывают правду!»

Даже «запущенные» проблемы с суставами можно вылечить дома! Просто не забывайте раз в день мазать этим…

>

Препаратами первого выбора в лечении растяжения мышц шеи становятся нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). При острых болях используются таблетки, драже, капсулы — Ибупрофен, Нимесулид, Мелоксикам, Кеторолак, Кетопрофен. Они обязательно комбинируются с ингибиторами протонной помпы (Омепразол, Пантопразол, Эзомепразол) для предупреждения поражения слизистой желудка. Для устранения умеренных болей с первого дня терапии назначаются НПВС в виде гелей и кремов:

- Нурофен;

- Найз;

- Долгит;

- Финалгель;

- Кетонал.

В лечении растяжений хорошо зарекомендовал себя гель Индовазин, в состав которого входит венопротектор троксерутин и НПВС индометацин. Препарат включают в терапевтические схемы для подавления выраженности болевого синдрома, уменьшения температуры в патологическом очаге, снижения отечности воспалительного характера, быстрого устранения гематом.

Для рассасывания синяков применяются также гели Троксевазин, Троксерутин, Лиотон, Гепариновая мазь.

Если разрывы волокон спровоцировали мышечные спазмы, то пациентам назначаются миорелаксанты Мидокалм, Сирдалуд, Баклофен. Лекарственные средства расслабляют скелетную мускулатуру, одновременно избавляя человека от боли и тугоподвижности.

При серьезном травмировании используются хондропротекторы Терафлекс, Структум, Хондроксид. Прием препаратов в течение 2-3 месяцев способствует регенерации мышечных тканей, устранению дискомфортных ощущений, отечности, гиперемии.

После купирования воспалительного процесса (примерно на 3-4 день лечения) используются средства для локального нанесения с согревающим эффектом. Это Випросал, Апизартрон, Наятокс. Их активные ингредиенты стимулируют приток крови к поврежденным мышцам, ускорение метаболических и регенерационных процессов.

Физиотерапевтические процедуры и ЛФК

В терапии растяжений применяется электростимуляция. Так называется процедура, во время которой на травмированные мышцы производится воздействие импульсами электрического тока. В патологических очагах ускоряется кровообращение, нормализуется микроциркуляция, улучшается обмен веществ. С первых дней лечения используется электрофорез с анестетиками, анальгетиками, хондропротекторами, растворами кальция, витаминами группы B. Под действием электрических импульсов молекулы лекарственных средств проникают в самые глубоко расположенные поврежденные ткани, ускоряя их восстановление. Пациентам также могут быть рекомендованы следующие лечебные процедуры:

- УВЧ-терапия;

- магнитотерапия;

- лазеротерапия;

- озокеритотерапия;

- парафинотерапия.

Лечение растяжения мышц шеи лазером.

На этапе реабилитации показан массаж — классический, точечный, баночный. Во время сеанса происходит укрепление мышечного каркаса за счет стимуляции кровоснабжения тканей кислородом и питательными веществами. В лечении растяжений практикуются иглоукалывание, мануальная терапия, гирудотерапия (использование медицинских пиявок). Пациентам рекомендуют ежедневные занятия физкультурой для разработки шейного отдела позвоночника. Быстрому восстановлению травмированных мышц способствуют плавание, йога, лечебная гимнастика.

Занятия йогой полезны для мышц шеи при растяжении.

Травматологи настоятельно рекомендуют обращаться за медицинской помощью, если в течение нескольких часов отек распространяется на здоровые ткани, а боль усиливается. Пережатие кровеносных сосудов и сдавливание нервных окончаний чреваты серьезными осложнениями. Только своевременное врачебное вмешательство может предупредить их возникновение.

Похожие статьи

Как забыть о болях в суставах?

- Боли в суставах ограничивают Ваши движения и полноценную жизнь…

- Вас беспокоит дискомфорт, хруст и систематические боли…

- Возможно, Вы перепробовали кучу лекарств, кремов и мазей…

- Но судя по тому, что Вы читаете эти строки — не сильно они Вам помогли…

Но ортопед Валентин Дикуль утверждает, что действительно эффективное средство от боли в суставах существует! Читать далее >>>

загрузка…

Источник