Оссифицированная гематома на голени

Оссифицирующий миозит. Характеристика оссифицирующего миозита.Оссифицирующий миозит (локальный оссифицирующий миозит, оссифицируюшая гематома, обызвествленная гематома, травматическая параоссальная костная формация, травматический миозит, гетеротопическая оссификация) как локальный процесс изучен А. А. Корж (1963), G. Geschickter и J. Maseritz (1938), L. Ackerman (1958), A. Leca (1967). Встречается часто Более чем в половине случаев связан с травмой, наблюдается преимущественно у молодых мужчин. Типичной локализацией очага поражения являются глубокие отделы скелетной мускулатуры. Иногда он располагается близ надкостницы, которая при этом бывает резко утолщенной. Наиболее частая локализация — верхние и нижние конечности (в 70—80%), особенно область бедра, плеча и ягодицы. В клинических проявлениях большую роль играет наличие травмы и ее характер. При серьезной травме с повреждением сосудов отмечают быстрое развитие симптомов и через 1—4 нед появляется болезненная припухлость. Болезненность резко усиливается при вовлечении в процесс периоста, в подобных случаях больных обычно оперируют в первые 3 мес после травмы. Оссифицирующий миозит, возникающий после повторных микротравм, характеризуется в основном бессимптомным течением, отмечается слегка болезненная припухлость, что и составляет единственную жалобу. В этих случаях больных оперируют в сроки 4—15 мес и позже. Вначале отмечают мягкую, тестоватую припухлость, затем ткани уплотняются за счет оссификации. Больных оперируют чаще спустя 6—24 мес, хотя истинное время существования очага поражения выявить не удается. Нетравматический оссифицирующий миозит может отличаться быстрым ростом, наличием отчетливого периостальиого компонента, что иногда симулирует саркому, ошибочно «подтверждаемую» при экспресс-биопсии. Такие ошибки могут повлечь за собой калечащие операции. Методом лечения является хирургическое иссечение осснфиката. По мнению большинства исследователей, операция должна производиться только после его созревания, т е через 2—3 мес после обнаружения. Размеры очага поражения бывают различными, но чаще превышают 5 см в поперечнике. Узел может быть окружен желеобразной массой в результате дегенерации окружающих мышц. Длительно существующие очаги четко контурированы за счет разрастания фиброзной ткани, тяжи которой радиарно отходят в прилежащие мышцы. Такой узел почти полностью замещен хорошо сформированной костью или содержит значительные костно-хрящевые включения, пронизанные фиброзной тканью с кистами. В рано удаленных образованиях обнаруживают участки организующихся гематом, причем иногда весь очаг оказывается пропитанным кровью.

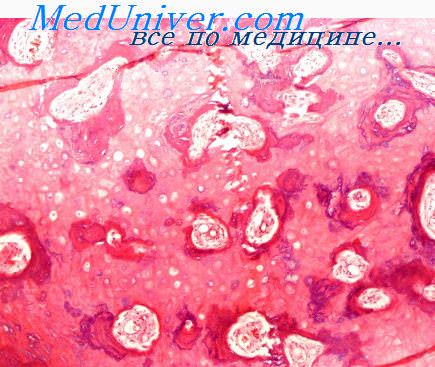

Микроскопическая картина оссифицирующего миозита в зависимости от длительности существования различна. В раннем периоде она складывается из геморрагии, организующихся гематом, хрящевых формаций, энхондральной и периоссальной оссификации, включений миксоматозных и ангиоматозных участков с гиалииизаиией стенок капилляров, кальцииацней и дегенерацией мышечных волокон, гиперплазии соединительной ткани. При травматическом происхождении оссифицирующего миозита доминируют геморрагические проявления, а при нетравматическом — пролиферация фибробластов. На этом фоне наблюдают очагн костеобразования в различных стадиях развития от остеоидиых образований до беспорядочно располагающихся сформированных костных балок, окруженных остеобластами и клеточно-волокнистой тканью, иногда типа грануляционной, хрящевой, без четких границ, как бы переходящих друг в друга. К концу этой ранней стадии костная ткань имеет вид губчатой кости, густые переплетения костных балок которой особенно выражены в периферических отделах образования, в центральных же преобладают соединительнотканные разрастания. С наружной стороны к костным балкам прилежит слой рубцовой соединительной ткани, среди которой определяют участки хряща и отдельные костные балки, ориентированные в одном направлении, что придает этим участкам сходство с периостом. Прилежащие пучки мышечных волокон замещены фиброзной тканью. В этот период около костных балок появляются гигантские клетки типа остеокластов, в межбалочных пространствах выражено коллагеиообразоваиие. Среди «замурованных» в соединительной ткани разобщенных дистрофически измененных мышечных волокнах встречаются беспорядочно рассеянные крупные, неправильной формы клетки с мелкозернистой эозниофильной цитоплазмой, что наряду с нередко встречающимися «мышечными регенератами» может симулировать рабдомиосаркому. В более поздние сроки (2 мес н более) остеогеyез продолжается в основном в межбалочных пространствах и в окружающей фиброзной ткани, где образуется оболочка наподобие надкостницы. К этой фиброзной капсуле прилежит костная пластина, с которой и связаны костные балки, образующие ячеистую сеть внутри осснфиката. В этот период происходит перестройка кости, которая приобретает пластинчатое строение. Нередко можно видеть остеокластическую резорбцию костных балок. Центральные участки образования и межбалочиые пространства выполнены фиброзной соединительной, а иногда и жировой тканью; местами можно обнаружить и миелоидный костный мозг. В заключение следует напомнить, что морфологическое исследование оссифицирующего миозита необходимо сопоставлять с клиническими и рентгенологическими данными, имея в виду, что так называемый «зонный феномен» начинает выявляться не ранее чем через 1,5 мес, а четко выражен не менее чем через 2—3 мес от начала заболевания. Оссифицирующий миозит необходимо дифференцировать об остеогенной саркомы, параоссальиой саркомы, рабдомиосаркомы и фибросаркомы. Следует учитывать, что морфологическая картина подобная описанной, наблюдается и при локальных проявлениях прогрессирующего миозита, который встречается у детей раннего возраста и характеризуется мультицентрическим поражением. Эта форма бывает обусловлена нарушениями метаболического характера или является следствием врожденной аномалии (fibrodisplasia ossificans progressiva).

— Также рекомендуем «Пролиферирующий миозит. Характеристика пролиферирующего миозита.» Оглавление темы «Фиброма. Фибросаркома.»: |

Источник

Травматический оссифицирующий миозит – это заболевание, при котором после травмы в мышечной ткани формируется зона кальцификации. Провоцируется значительным однократным повреждением или повторной микротравматизацией. Сопровождается появлением быстро растущего, твердого, резко болезненного образования в толще мышцы, ограничением движений. В последующем боли уменьшаются, участок кальцификации рассасывается или окостеневает. При адекватном лечении функция конечности восстанавливается. Диагноз выставляется на основании клинических данных, результатов рентгенографии и других визуализационных методик. Лечение – массаж, физиотерапия. Операции требуются редко.

Общие сведения

Оссифицирующий миозит травматического генеза (гетеротопическая оссификация, кальцификация и оссификация мышцы, травматическая параоссальная костная формация) – самая распространенная разновидность данной патологии. В отличие от врожденной генерализованной формы миозита протекает с локальным поражением одного мускула, имеет благоприятный исход. Чаще всего формируется в области плеча, второе место по распространенности занимает оссифицирующий миозит области тазобедренного сустава. Страдают преимущественно молодые мужчины спортивного телосложения с хорошо развитой мускулатурой.

Травматический оссифицирующий миозит

Причины

В анамнезе больных имеется четкая связь с травматическим повреждением, но пусковые факторы миозита точно не установлены. Оссифицирующее поражение мускула возникает в следующих случаях:

- Значительная однократная травма. Патология чаще развивается после тупых травм с размозжением или раздавливанием мышечной ткани, обширными кровоизлияниями и крупными гематомами.

- Повторяющиеся микротравмы. Связаны с профессией или занятиями спортом. Наиболее распространены у футболистов, встречаются у теннисистов, грузчиков, военных и пр.

- Эндопротезирование сустава. В последние десятилетия в связи с широким распространением эндопротезирования все большую клиническую значимость приобретают оссифицирующие формации в зоне оперированных крупных суставов (тазобедренного, коленного).

Многие авторы указывают, что наряду с характером повреждения и значительной мышечной массой пациентов существенную роль играют особенности реабилитации, в частности – преждевременное увеличение объема движений и слишком энергичный массаж.

Патогенез

Очаг окостенения появляется на месте гематомы или кровоизлияния, происходит не непосредственно из мышечной ткани, а из соединительнотканных прослоек в толще мускула. Причиной его формирования является метаплазия фиброзной ткани, которая минерализуется и постепенно приобретает структуру губчатой кости. Размеры оссифицирующей формации обычно превышают 5 см.

Иногда вокруг основной зоны поражения выявляются мелкие островки аналогичного строения. Процесс оссификации начинается через 20-30 дней, реже – со второй недели после травмы и завершается спустя 3-6 или более месяцев. К этому моменту на поверхности очага образуется кортикальный слой, участок приобретает полное сходство с обычной костью.

Симптомы оссифицирующего миозита

Общим признаком заболевания является появление растущего опухолевидного образования, сопровождающееся болями и нарушением функции конечности. Образование имеет костную плотность, резко болезненно при пальпации. Болевой синдром усиливается при движениях. Через несколько месяцев боли постепенно стихают, ограничение движений нередко сохраняется. Степень нарушения функций зависит от объема и расположения очага, наличия или отсутствия его связи с надкостницей и других факторов.

Оссифицирующий миозит плеча

Возникает в области плечевой мышцы, чаще всего – после заднего вывиха локтевой кости или обеих костей предплечья. Вероятность развития не зависит от качества и времени вправления. Оссифицирующая формация проявляется формированием твердой припухлости и болями по передней поверхности плеча в нижней трети или ближе к локтевому суставу, ограничением сгибания предплечья.

Оссифицирующий миозит тазобедренного сустава и бедра

Провоцирующим фактором становится эндопротезирование тазобедренного сустава, перелом или вывих бедренной кости, обширные ушибы ягодичной области. В зависимости от вида травмы поражаются различные мышцы – четырехглавая, средняя ягодичная, приводящие. При вовлечении средней ягодичной мышцы участок затвердения обнаруживается в верхней или наружной части ягодицы, снаружи над тазобедренным суставом. Страдает отведение и вращение.

Оссификаты в зоне квадрицепса располагаются на передней поверхности: чуть ниже ТБС при вывихах, в средней или нижней части сегмента – при переломах. Развитие заболевания сопровождается ограничением сгибания голени и разгибания бедра, серьезно нарушается функция ходьбы. При вовлечении приводящих мускулов оссифицирующий миозит поражает передневнутреннюю поверхность тазобедренного сустава или внутреннюю поверхность бедра в верхней половине сегмента. Выявляется ограничение разгибания и приведения, поворота ноги кнаружи.

У футболистов оссифицирующие гетеротопии обычно появляются по наружной поверхности бедра, развиваются в результате столкновений. Страдают латеральная широкая (наружная часть квадрицепса), двуглавая, полусухожильная или полуперепончатая мышцы. Возможны нарушения разгибания, сгибания или вращения голени, разгибания бедра и туловища.

Осложнения

Обширные и гетеротопические очаги сопровождаются развитием контрактуры близлежащего сустава. В тяжелых случаях формируется внесуставной анкилоз. Перечисленные осложнения существенно ограничивают трудоспособность и возможности самообслуживания пациентов с миозитом, становятся причиной инвалидности.

Диагностика

Больным, перенесшим значительную однократную травму, диагноз выставляется курирующими врачами-травматологами, поскольку оссифицирующий процесс развивается в период лечения и реабилитации. При повторной микротравматизации пациенты могут обращаться к ортопедами или онкологам. План обследования включает следующие мероприятия:

- Объективный осмотр. На ранних стадиях в мышце выявляется твердая припухлость, резко болезненная при пальпации и движениях. Образование может быть неподвижным, связанным с надкостницей, подвижным или малоподвижным. В последующем размер опухоли увеличивается, болезненность уменьшается. Ограничения функции конечности достаточно вариабельны.

- Рентгенография. Является традиционным методом исследования при оссифицирующей гетеротопии. На снимках обнаруживаются облаковидные затемнения причудливой формы, напоминающие начальные этапы образования костной мозоли. В последующем тени сгущаются и достигают костной плотности.

- УЗИ мягких тканей. Чаще применяется в период манифестации миозита, когда измененные участки еще не просматриваются на рентгенограммах. Позволяет определить локализацию, форму и структуру образований. При прогрессировании оссификации выявляет дополнительные фрагменты обызвествления, не которые не визуализируются на рентгеновских снимках.

Дифференциальную диагностику проводят с остеосаркомой. Признаками оссифицирующего миозита являются изоляция от кости и отсутствие изменений близлежащей кости по данным визуализационных методик. В сомнительных случаях рекомендовано гистологическое исследование тканей оссификата.

Лечение травматического оссифицирующего миозита

На начальной стадии показаны консервативные мероприятия. При недавних крупных травмах лечение осуществляется в травматологическом отделении, в последующем пациент переводится под амбулаторное наблюдение. После окончательного оформления очага при ограничении функций и отсутствии признаков рассасывания проводятся хирургические вмешательства.

Консервативная терапия

Важнейшими элементами лечения являются специальный режим и тщательный подбор методов реабилитации. При прогнозировании возможного развития оссифицирующего миозита или появлении первых симптомов необходима иммобилизация конечности с последующей постепенной разработкой без форсирования физической активности.

Нагрузка на пораженный сегмент должна быть безболевой. Рекомендуется активная гимнастика. Пассивные форсированные упражнения и массаж на стадии формирования очага противопоказаны, поскольку могут спровоцировать увеличение оссификата. После «созревания» костного включения рекомендованы массаж и физиотерапия. В отдельных случаях, в том числе – при рецидивах после удаления зоны окостенения применяется рентгенотерапия.

Хирургическое лечение

Оперативные вмешательства показаны после появления структурированного участка костной ткани. При планировании операции необходимо учитывать возможность рецидива, поэтому данный метод лечения рекомендован только в случае существенного нарушения функции конечности, ограничения трудоспособности.

Гетеротопический очаг иссекают вместе с капсулой, стараясь минимально травмировать окружающие ткани. Выполняют тщательный гемостаз. Образовавшуюся полость ушивают, устанавливают вакуумный дренаж, чтобы не допустить формирования гематомы, которая может стать источником рецидива.

Прогноз

Прогноз обычно благоприятный. При планомерном комплексном консервативном лечении большинство оссификатов рассасывается или уменьшается в размерах, функции конечности восстанавливаются. При околосуставной локализации, распространении окостенения на всю мышцу или ее значительную часть возможны снижение или утрата трудоспособности.

Профилактика

Превентивные мероприятия включают предупреждение травматизма, ранее начало лечения переломов и вывихов, обязательное вскрытие и адекватное дренирование крупных гематом в мышечных массивах. Большое значение имеет продуманная постепенная реабилитация, исключающая использование форсированных методов восстановления функции конечности.

Источник

Механизм появления гематом и этиология предшествующих этому процессов имеют тесную взаимосвязь. Осумкованная гематома в этом случае — не исключение. Для того чтобы понять причины ее возникновения и узнать о методах лечения, необходимо ознакомиться с нижеследующей информацией.

Немного анатомии

Кожа имеет 3 слоя со своими особыми свойствами: эпидермис, дерма, гиподерма (подкожно-жировой слой).

Эпидермис – самый верхний и тонкий слой, в нем кровеносных сосудов нет и всего несколько слоев клеток. Питается он за счет диффузии веществ из нижних глубоких слоев кожи. При закрытых травмах он остается неповрежденным. Его функция – защитная.

Дерма, или собственно кожа, – это волокна соединительной ткани. Здесь уже присутствуют некоторые нервные окончания и сосуды в виде капилляров. Дерма играет роль в появлении подкожных гематом, но практически кровоизлияний здесь не бывает. Это связано с тем, что соединительные волокна построены плотно и полости с кровью здесь образоваться негде. Нервные же окончания реагируют на боль при травме.

Подкожно-жировая клетчатка – самый глубокий слой. Построен в виде ячеек, содержащих участки жира, разделенных соединительнотканными перегородками.

Здесь сконцентрированы питательные вещества и мелкие сосуды. В участках происходит отложение питания или же идет расход, в случае необходимости. Гематомы образуются именно здесь, потому что жировая ткань более мягкая и легко раздвигаема для полостей. Сюда же изливается кровь при повреждении более крупных сосудов.

Разделение понятий

При повреждениях кожи могут возникать внутри- или подкожные кровоизлияния, которые называют по-разному, зачастую считая их аналогией. Но все они разные. Травму называют и синяком, и гематомой, и шишкой, но это не синонимы. Например, гематома и кровоподтек: общая у них только причина — внешнее или внутреннее воздействие или заболевание. Но при гематоме обязательно имеется полость, куда излилась кровь и повреждается структура ткани. Она появляется из-за расслоения ткани.

Если полости нет – это не гематома, она может возникать не только в коже, но и внутри органов. Например, в полости черепа по локализации выделяют:

- эпидуральная (экстрадуральная) гематома — между костями черепа и твердой мозговой оболочкой;

- субдуральная гематома (под твердой мозговой оболочкой);

- субарахноидальная гематома (под мягкой мозговой оболочкой);

- внутримозговая, или паренхиматозная в веществе мозга, подкожное кровоизлияние на голове часто называют шишкой – у взрослых.

Кровоподтек – это тоже кровоизлияние в мягкие ткани, но структура здесь не нарушается, и полость не возникает. В просторечье это называют синяком.

Синяк – это только разговорный, но не медицинский термин. В официальных документах он не используется. Некоторые любят блеснуть медицинской терминологией и называют кровоподтек гематомой, хотя это в корне неверно. Если быть точным, это геморрагическое пропитывание кожи.

Почему так важно разделять эти понятия? Потому что они имеют разные последствия, лечение и степень тяжести. Степень ушиба может определять появление синяка или гематомы.

Степени ушибов

Ушибы бывают 3 степеней. При 1-й степени будет только синяк, который сам рассосется и не представляет опасности. Другие степени ведут к появлению гематом. Гематомы непредсказуемы, сами не исчезают, могут осложняться и требуют лечения. Они могут возникать и без травмы, когда сосуд самопроизвольно разрывается – это спонтанная гематома. Кожа в месте травмы проходит все стадии изменения цвета: красный, красно-синий либо желтовато-зеленый оттенок.

- Первая степень ушиба – кровоподтек небольшой. Становится заметен на следующий день. Он слегка болит и отека здесь нет.

- Вторая степень – боль появляется сразу и место удара опухает. Синяк возникает в течение 4-5 часов.

- Третья степень – отек и боль нарастают за час. Боль сильная, длительная, конечность может посинеть.

Причины появления гематом

Основная причина — травма мягких тканей: сильные ушибы, удары, сдавливание, падение, растяжение, защемление. При этом повреждаются сосуды, из них изливается кровь, которая при большом скоплении не может рассосаться и скапливается в определенном месте.

Другая причина – патологии крови (лейкоз, геморрагический васкулит). Разрыв сосудов может образоваться и после антикоагулянтов.

К немеханическим причинам относятся также:

- Синдром Мэллори-Вейса – трещины в верхней части желудка или внизу пищевода, которые возникают из-за натуживания при рвоте, после переедания или приема спиртного.

- Атеросклероз – в сосудах развиваются холестериновые бляшки и могут приводить к повреждениям сосуда.

- Геморрагический васкулит – повреждения капилляров.

- Внутримышечная гематома – появляется после внутримышечных инъекций в ягодицу.

- Послеоперационные гематомы – у беременных после кесарева сечения, что зависит от проницаемости сосудов и повышенного АД.

Классификация гематом

Гематомы по типу кровоизлияния бывают:

- артериальными;

- венозными;

- смешаннами.

По месту локализации:

- под кожей;

- фасцией;

- межмышечными.

По клинике:

- ограниченными;

- диффузными;

- пульсирующими;

- осумкованными.

Гематома по размерам и глубине повреждений бывает:

- легкая;

- средняя;

- тяжелая.

Легкая гематома развивается в течение суток после травмы. Боль незначительная, движения не нарушены. Отека нет. Быстро рассасывается.

Средняя – развивается за 3-5 часов после травмы. Боль интенсивнее, ткани поражены более глубоко. Место травмы опухает, иногда мешает движениям.

Тяжелая – формируется в течение часа после удара. Может повышаться общая и местная температура, боль постоянная, сильная, движения ограничены.

По клиническим проявлениям гематомы делятся на следующие:

- Ограниченные по периферии – в таких случаях края плотные, в центре размягчение.

- Осумкованные гематомы – внутри скопление большого количества жидкости. Самостоятельно рассосаться они способны только при маленьких размерах.

- Диффузные – имеют свойство быстро увеличиваться и требуют быстрого вскрытия.

По состоянию скопившейся крови гематомы бывают свернувшиеся и несвернувшиеся (свежие), неинфицированные и инфицированные с гноем, пульсирующие и непульсирующие.

По внешнему виду гематомы делят:

- на артериальные – имеют ярко-красный цвет и площадь их больше;

- венозные – синюшно-фиолетовые;

- смешанные – наиболее распространенные.

По локализации:

- подкожные;

- подслизистые;

- внутримышечные;

- подфасциальные;

- субсерозные (чаще в брюшной полости или в легких);

- ретрохориальные (у беременных);

- самые опасные: в головном мозге и застарелые гематомы.

Если осумкованная гематома не рассасывается и ее соединительнотканная оболочка разрастается, образуется киста. Такая гематома всегда в некоторой степени упруга и меняет свою форму при изменении положения тела человека.

Симптомы осумкованной гематомы

Основной признак — изменение цвета кожи в области повреждения сначала на пунцово-красный, затем бордовый, синюшный, желто-зеленый. Общая клиническая картина определяется степенью тяжести гематомы.

Если осумкованная гематома локализована в клетчатке кожи, то она проявляется выбуханием. При пальпации болезненна, кожа над ней немного гиперемирована.

Межмышечное расположение приводит к отеку конечности, движения ограничены и боль более выражена. Для диагностики применяют УЗИ или диагностическую пункцию.

При малых размерах осумкованная гематома способна рассосаться и сама, но чаще она существует длительное время и за это время может пропитаться солями кальция, уплотниться.

Если гематома не рассасывается, требуется вмешательство хирурга. При наличии ссадин такая гематома нередко нагнаивается. Тогда она резко увеличивается в размерах, поднимается температура и требуется срочная операция.

Если опухоль вовремя не прооперировать, возникают осложнения.

Правила первой медицинской помощи при ушибах

Лечение осумкованной гематомы начинают с накладывания холода по 2 раза в течение часа на 5-10 минут. Если удар был незначительным, поможет полимедэл (особая пленка для улучшения капиллярного кровотока), тогда гематома не образуется вообще. Это актуально, в частности, для лица.

Если удар был серьезным, лучше наложить плотную повязку из эластичного бинта на 1-2 часа. Бинтовать можно только конечности. Тепло можно использовать только на третьи сутки. Его прикладывают по 40 минут 2 раза в день.

Принимать обезболивающие можно только в том случае, если гематома не в брюшной полости и не в области головы. Больному нужно обеспечить покой. Также на 3-й день можно начать применять мази и гели.

При повреждениях лица лучшая мазь от синяков и гематом — «Синяк-OFF». В состав ее входит экстракт пиявки. Мазь имеет не только рассасывающий эффект, но и тонизирующий. Запах у нее приятный, и дискомфорта не возникает.

Как долго рассасывается осумкованная гематома на лице? Обычно в пределах недели, но иногда и до 8-9-й дней.

Чем опасна гематома

При обширных кровоизлияниях в полости внутренних органов, через некоторое время излившаяся кровь начинает разлагаться с распадом гемоглобина. Возникает эндотоксикоз – накопление и отравление тканей продуктами распада.

Большая гематома на ноге, например, может приводить к таким осложнениям:

- хронический синовит – воспаление синовиальной оболочки сустава, в полости сустава начинает копиться выпот;

- гемартроз – кровоизлияние внутрь сустава.

А внутричерепные кровоизлияния вызывают изменения психики: амнезию, нарушения реакции и внимания, повышенную тревожность, припадки, изменения личности.

Лечение гематом

Маленькие осумкованные гематомы можно лечить консервативно. Хорошо помогает прикладывание холода к свежей гематоме.

Систематически наносится мазь. Лучшие мази от синяков и гематом — «Лиотон», «Троксевазин-гель», «Гепариновая мазь» и «мазь Вишневского». В последнее время применяют «Синяк-off», бальзам «Спасатель», крем-бальзам «SOS», мазь «911», «Медерма». Все они обладают рассасывающим действием. Кроме того, обладают регенерирующим и стимулирующим обмен действием.

Цена «Лиотона» зависит от размеров тубы. Полезными оказываются мази, укрепляющие сосуды: троксевазиновая, троксерутиновая.

НПВС мази имеют противовоспалительный, противоотечный эффекты: «Фастум-гель», «Кетонал», «Диклофенак», «Вольтарен эмульгель».

Цена «Лиотона» — это еще одно его преимущество, она невысока (от 340 руб.) и не особенно разнится в разных регионах. Особенность мази в том, что ее можно накладывать на открытые после повреждения поверхности.

Также назначают и физиотерапию (солюкс, инфракрасная или синяя лампа, магнитотерапия, УВЧ, электрофорез). Через некоторое время поврежденная область кожи начинает менять цвет в процессе рассасывания.

Кроме всего, врач может назначить препараты для укрепления стенок сосудов: «Аскорутин», «Капилар», «Троксевазин2, «Рутин» и др. Особенно хорош «Капилар» для пожилых.

Хирургическое лечение

Крупные, нагноившиеся и выбухающие или пульсирующие осумкованные гематомы должны лечиться только путем вскрытия под местной анестезией. Чаще это касается межмышечных гематом. Через разрез содержимое выдавливается. А полость затем обрабатывается перекисью. Накладывается плотная повязка.

В отдельных случаях при операции по удалению гематомы с повреждением крупных сосудов хирург находит поврежденный сосуд и перевязывает его.

При инфицировании гематом образуется полость с гноем. Процедура вскрытия осумкованной гематомы, в этом случае, показана и при обширных гематомах. Хирург проводит вскрытие такой полости, промывает ее антисептиками и ставит дренаж для оттока скопившейся жидкости. Далее накладывается антисептическая повязка и назначаются антибиотики. Чаще это происходит при гематомах брюшной полости. Швы снимают через 10 дней. Все это время пациент принимает антибиотики.

Более позднее осложнение гематомы — ее организация. Имеется в виду пропитывание солями кальция с образованием капсулы. Такая капсула также иссекается.

Гематома после падения с ушибом живота, головы и груди нуждается в консультации врача сразу, поскольку есть вероятность повреждения внутренних органов или мозга. При внутричерепных гематомах консервативное лечение возможно при объеме гематом до 40 мл и отсутствии мозговых симптомов. В противном случае, проводится трепанация черепа. Вырезается костный лоскут, при помощи аспиратора кровь удаляется из гематомы, полость промывается, лоскут кости возвращается и ткани ушивают в обратном порядке.

Прогноз

Обычно, доктора дают хороший прогноз при повреждениях мягких тканей. Самый плохой прогноз можно получить при ЧМТ с эпидуральной или субдуральной гематомой. При тяжелых повреждениях процесс рассасывания затягивается на несколько лет.

Меры профилактики

Профилактическими мерами является осторожность, минимизация травм, исключение инфицирования. В доме с маленькими детьми следует максимально сократить количество острых углов. При занятиях велоспортом или катании на роликах и коньках необходимо пользоваться наколенниками, чехлами на локти и шлемом. Перед каждой тренировкой важно проводить разминку.

Источник