Лечение при эпидуральной гематоме

Алгоритм диагностики и лечения эпидуральной гематомы — Европейские рекомендации

Эпидуральная (или экстрадуральная) гематома (ЭДГ) представляет собой скопление крови в эпидуральном пространстве между внутренней стороной черепа и твердой мозговой оболочкой.

а) Патогенез эпидуральной гематомы. Дорожно-транспортные происшествия и падения являются основными причинами эпидуральных гематом (ЭДГ) среди взрослого населения. У детей около 50% повреждений приходится на падения.

В большинстве случаев основной причиной является перелом черепа в области средней менингеальной артерии или ее ветвей в лобно-височной области. В редких случаях перелом может быть связан с разрывом крупных вен или венозных синусов мозга. Это объясняет, почему большинство ЭДГ (>95%) расположены выше намета мозжечка. К редкой локализации относятся задняя черепная ямка (полушария или петрокливальная) и двусторонние супратенториальные гематомы. Примерно у 60-70% всех пациентов с ЭДГ она является единственным внутричерепным повреждением («чистая» ЭДГ), в 30-40% ЭДГ связана с другими внутричерепными поражениями, в основном с ушибами и внутримозговыми гематомами («сложная» ЭДГ).

У детей венозное кровотечение встречается примерно в трети случаев эпидуральной гематомы (ЭДГ), и еще в трети случаев источник кровотечения не выявляется во время операции. «Чистая» ЭДГ встречаются чаще у детей, чем у взрослых.

б) Эпидемиология. Истинная заболеваемость эпидуральной гематомой (ЭДГ) неизвестна. В больших сериях без отбора пациентов с черепно-мозговыми травмами частота варьирует в пределах от 2 до 4% и может составлять около 10% у коматозных пациентов. ЭДГ у очень молодых ( 65 лет) пациентов достаточно редки. Они преимущественно приходятся на вторую и третью декаду жизни. Это связано с тем, что оболочки у очень молодых и пожилых пациентов, как правило, плотно сращены с черепом.

в) Клинические признаки. При осмотре головы могут быть выявлены местные изменения в виде кровоподтеков и ссадин, а также подапоневротического отека как свидетельства удара. Оторрагия и ретро-аурикулярная гематома (симптом Баттла) могут указывать на височно-базальный перелом костей черепа.

Вторичное ухудшение после так называемого «светлого промежутка» является классическим клиническим течением посттравматической эпидуральной гематомы (ЭДГ). В настоящее время, однако, это «классическое» течение наблюдается менее чем в 30% всех случаев. Первоначальное воздействие на мозг при высокоскоростных авариях приводит к тому, что большинство пациентов поступает уже в коматозном состоянии с ухудшением до глубокой комы по причине развития объемного эпидурального повреждения. В некоторых случаях пациенты с ЭДГ остаются в сознании на протяжении всего предоперационного периода. Клиническое ухудшение обычно происходит в течение 4-8 часов после травмы при развитии гематомы. У пациентов с разрывом основного ствола менингеальной артерии вторичное ухудшение может развиться резко в течение 10-20 минут.

Местное давление на ипсилатеральные центральные извилины вызывает контралатеральный гемипарез. Из-за компрессии глазодвигательного нерва развивается ипсилатеральный мидриаз. При распространении гематомы до среднего мозга наблюдается трастенториальное вклинение с клиническими признаками дислокационного синдрома и последующей смертью мозга.

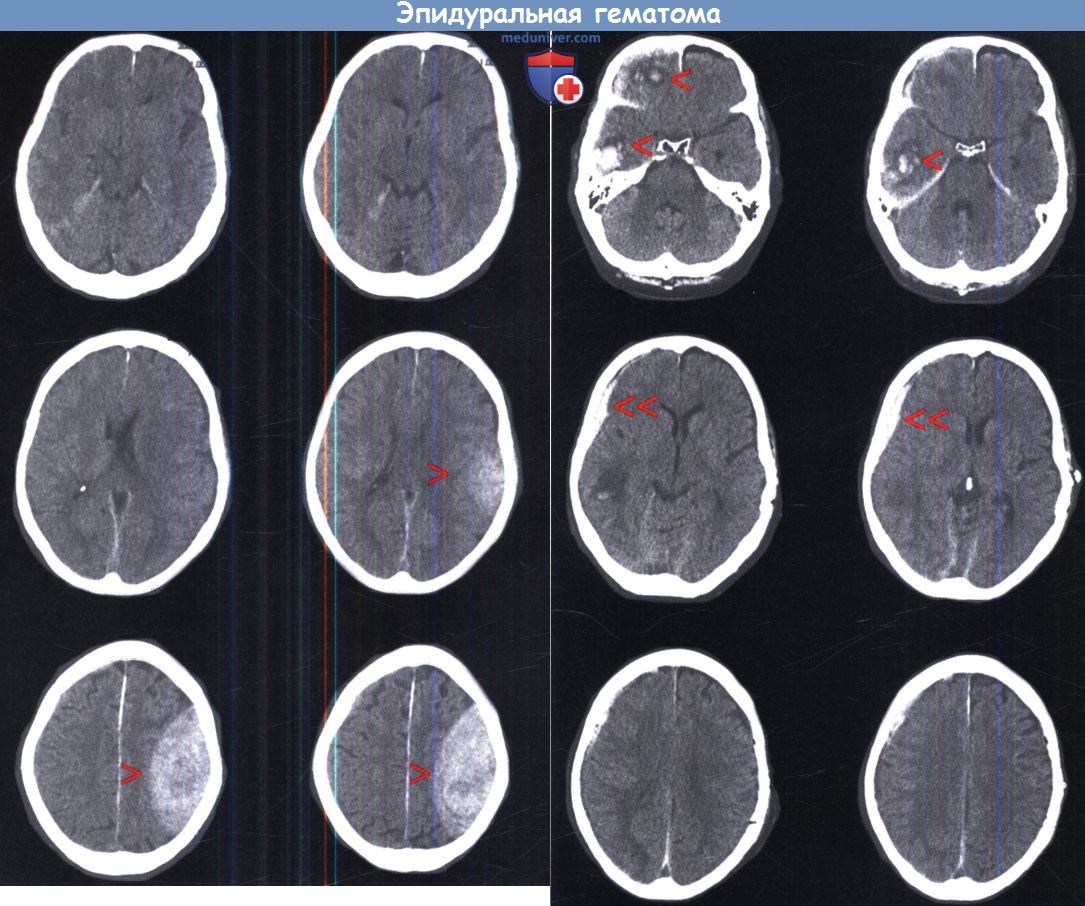

г) Диагностика эпидуральной гематомы (ЭДГ). КТ черепа—диагностический метод выбора. В типичных случаях выявляется гиперденсное объемное образование линзовидной формы под внутренней стороной черепа в лобно-височной области. Если КТ выполняется очень рано, компоненты гематомы могут еще не свернуться, в результате чего возникает смешанный гиподенсный/гиперденсный сигнал. ЭДГ в нетипичных местах показаны на рисунке ниже.

д) Операция при эпидуральной гематоме:

1. Показания. Естественное течение болезни не дает возможности провести рандомизированное контрольное исследование для сравнения хирургического лечения ЭДГ с нехирургическим. Таким образом, показания к операции главным образом складываются из клинического состояния, неврологического статуса и данных компьютерной томографии пациента. Хорошо известно, что некоторые факторы, такие как толщина гематомы, ее объем и степень смещения срединных структур связаны с исходом.

В принципе операция необходима при эпидуральной гематоме (ЭДГ) объемом более 30 см3 или гематоме толщиной более 15 мм, производящей к смещению срединных структур более чем на 5 мм, а также пациентам без сознания. Все случаи развития дислокационного синдрома должны рассматриваться как экстренная ситуация. Только в редких случаях (пациент в сознании, гематома толщиной менее 15 мм, смещение срединных структур менее 5 мм, гематома объемом менее 30 см3) может быть оправдано консервативное лечение (активное неврологическое наблюдение, повторные КТ). Старая нейрохирургическая поговорка «все сомнения в пользу операции» по-прежнему является надежным ориентиром для оперативного лечения ЭДГ. Даже у пациентов с фиксированными и расширенными зрачками хирургия ЭДГ может дать хорошие клинические результаты, особенно, если при предоперационной КТ не выявлено других повреждений головного мозга.

2. Общие хирургические принципы. В большинстве случаев удаление эпидуральной гематомы (ЭДГ) не представляет сложностей. Подробности операции описаны в других местах (см. рекомендуемую литературу). По личному опыту, вертикальные разрезы кожи с небольшими краниоэктомиями/краниотомиями оправданы только при очень ограниченных гематомах. В противном случае, кожный и костный лоскут должен позволить визуализировать всю гематому, чтобы иметь возможность определить все источники кровотечения (основной ствол менингеальной артерии, синусы).

В чрезвычайных ситуациях, когда необходима быстрая декомпрессия и снижение внутричерепного давления, разрезается кожа над областью максимального объема гематомы, удаляется небольшой фрагмент костей черепа и часть гематомы эвакуируется путем аспирации. Затем завершается разрез кожи головы, трепанация черепа и удаляется остальная часть гематомы. В случаях, когда гематома вызвана разрывом крупного синуса хирург (и анестезиолог) должны быть готовы к серьезной кровопотере. После удаления костного лоскута гематома эвакуируется аспирацией, ирригацией и с помощью пинцетов. Если ЭДГ является единственным внутричерепным повреждением, то операция завершается как обычно. Если твердая мозговая оболочка остается напряженной или имеет голубоватый цвет, имеет место субдуральная гематома, поэтому твердая мозговая оболочка должна быть вскрыта для ее удаления.

Необходимо добиться тщательного гемостаза путем подшивания ТМО по краю костного дефекта и коагуляцией сосудов твердой мозговой оболочки. В случаях, когда гематома вызвана повреждением основного ствола средней менингеальной артерии, гемостаз может быть легко достигнут лигированием сосуда. В некоторых случаях должно быть выявлено остистое отверстие и замазано воском. Мы обычно возвращаем костный лоскут, оставляя один или два (при больших гематомах) эпидуральных дренажа и один подкожный дополнительно. Ушивание мягких тканей выполняется в обычном порядке.

3. Послеоперационные меры предосторожности. Рутинную контрольную КТ следует проводить через 4-8 часов после операции, чтобы определить адекватность расправления головного мозга и полноту удаления гематомы. Повторная КТ особенно оправдана в тех случаях, когда ЭДГ связана с дополнительными внутричерепными повреждениями, так как даже небольшие ушибы могут увеличиться до огромных размеров после устранения сдавления.

4. Результаты. Как уже говорилось ранее, исход у пациентов с эпидуральной гематомой (ЭДГ) зависит от различных факторов (клиническое состояние, начальный неврологический статус, неврологический статус во время операции, длительность вклинения, сопутствующие внутричерепные повреждения). Это является причиной столь различных исходов. В целом у большинства пациентов с «чистой» ЭДГ может быть достигнут благоприятный исход, даже если они были в коматозном состоянии в периоперационном периоде. По оценкам, полученным в результате исследований больших групп пациентов, смертность при ШКГ 3-5 баллов составляет 35%, а при ШКГ 8-15 баллов хороший клинический результат достижим более чем в 90% случаев.

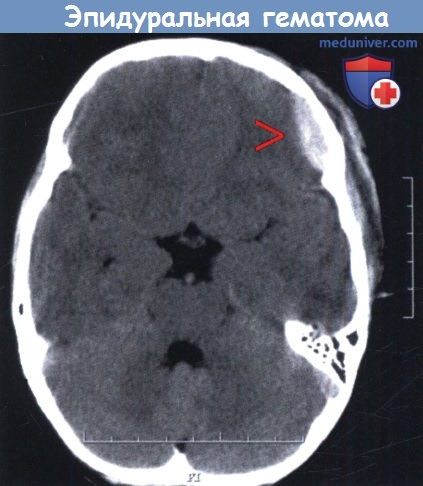

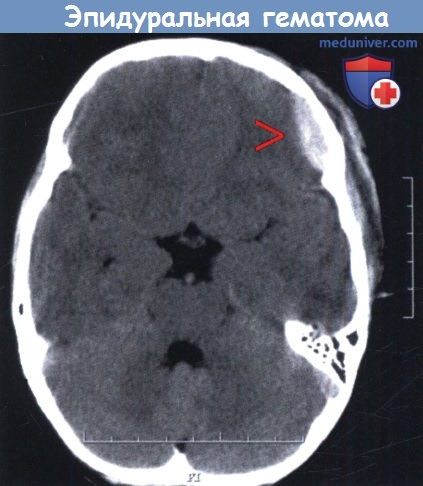

Компьютерная томография при типичной эпидуральной гематоме (ЭДГ, красные стрелки) в левой височно-теменной области,

вызывающей компрессию ипсилатерального желудочка и смещение средней линии.

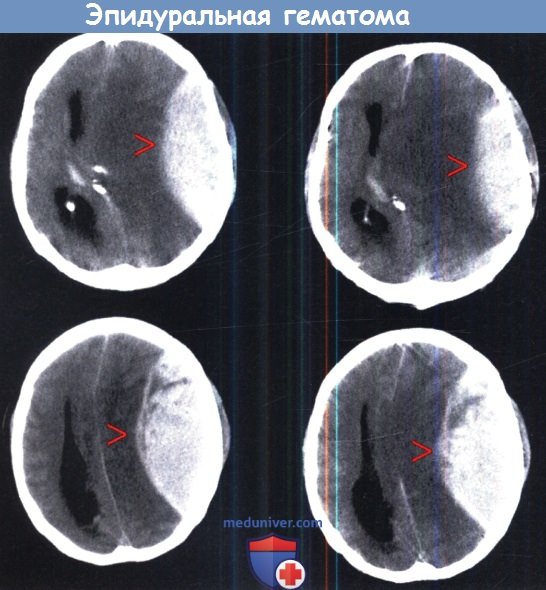

А-Г. Атипичная локализация эпидуральной гематомы (ЭДГ):

А. Левая фронтальная эпидуральная гематома (ЭДГ) (красная стрелка).

Б. Левая затылочная эпидуральная гематома (ЭДГ) (красная стрелка).

В. ЭДГ в области вертекса.

Г. ЭДГ задней черепной ямки (красная стрелка) вызывает заметную компрессию (гиподенсная зона) ствола мозга (двойная красная стрелка).

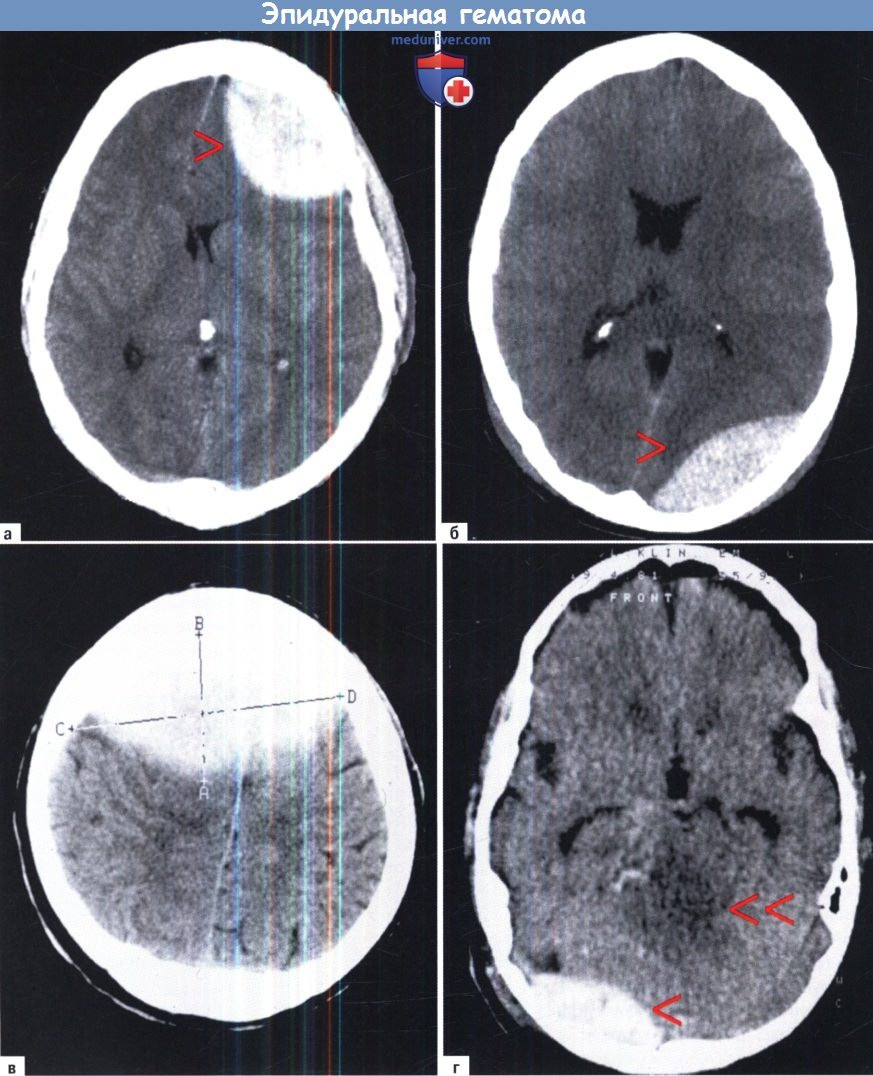

Эпидуральная гематома (ЭДГ) малого объема (красная стрелка) в левой лобной области, которая может лечиться консервативно.

Такие небольшие гематомы, как правило, вызваны разрывом диплоитических вен с линейным переломом черепа.

A-В. Типичные находки во время операции по поводу правой височно-теменной эпидуральной гематомы.

А. После разреза кожи головы выявлен перелом черепа (белая стрелка).

Б. Эпидуральная гематома.

В. После удаления гематомы. Обратите внимание на ненапряженность твердой мозговой оболочки.

А, Б. Рост ушиба после удаления эпидуральной гематомы.

А. Первичная КТ демонстрирует ЭДГ левой теменно-затылочной области (стрелки).

Б. Рост ушиба после удаления эпидуральной гематомы.

Б. Послеоперационная КТ после удаления эпидуральной гематомы.

Сформированные очаги ушиба в правой лобно-височной области (одинарные красные стрелки), а также небольшая субдуральная гематома (двойные красные стрелки).

— Также рекомендуем «Алгоритм диагностики и лечения острой субдуральной гематомы — Европейские рекомендации»

Оглавление темы «Черепно-мозговая травма (ЧМТ).»:

- Алгоритм диагностики и лечения перелома кости черепа — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения ликворной фистулы (ликвореи) — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения проникающей травмы головы — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения эпидуральной гематомы — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения острой субдуральной гематомы — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения паренхиматозного повреждения мозга — Европейские рекомендации

- Особенности черепно-мозговых травм у детей

- Виды травм головы при рождении у детей

- Особенности перелома черепа у новорожденных и грудных детей

- Черепно-мозговые травмы при жестком обращении с детьми

Источник

Эпидуральная гематома – это кровяное скопление в зоне между черепом и церебральной оболочкой. Достаточно часто патология появляется при черепно-мозговой травме. Заболевание опасно тем, что оказывает сдавливающее действие на мозг, из-за чего возникают различные нарушения.

Патология встречается редко, её отмечают всего лишь у 1% людей, которые получили травму черепно-мозговой коробки. Для успешного восстановления здоровья требуется пройти диагностику и курс лечения.

Что такое эпидуральная гематома

Как уже говорилось, при эпидуральной гематоме присутствует кровяное скопление между черепной костью и церебральной оболочкой. Реже всего данное осложнение после травмы возникает у людей, которым меньше 2 лет и больше 60 лет.

Объясняется это тем, что у указанных возрастных групп оболочки впритык спаяны, поэтому жидкость между ними не может накапливаться. Следовательно, от травмы чаще всего страдают пациенты от 3 до 60 лет.

Объём накопленной крови может меняться, это зависит от тяжести травмы. В основном при эпидуральной гематоме размер отмечается в пределах 120 мл. В лёгких ситуациях он не больше 30 мл. Если травма тяжёлая, тогда может доходить до 250 мл.

Эпидуральная гематома способна поражать как одну, так и сразу две области головного мозга. Чаще всего её можно найти в височной зоне и в близлежащих участках. В большинстве случаев она появляется из-за повреждения оболочечной артерии, либо вен, которые рядом с ней расположены.

Учитывая тот факт, что накопленная кровь не может сжаться, возникает давление на мозг. Как итог, из-за эпидуральной гематомы образуется вмятина в мозговых тканях. Её диаметр доходит до 8 мм, и это отражается на самочувствии человека. Со временем кров сворачивается и становится гуще, что тоже негативно сказывается на самочувствии человека.

Характерные симптомы

При эпидуральной гематоме наблюдаются характерные признаки, которые нельзя оставлять без внимания. Особенности данной патологии является то, что существует определённый период после получения травмы, в течение которого человек нормально себя чувствует. Как правило, он составляет от 30 минут до нескольких часов. Затем резко возникает утрата сознания и разом появляются характерные симптомы.

Конкретные проявления зависят от того, насколько тяжёлой была травма, а также от индивидуальных особенностей пациента. Можно выделить ряд признаков, которые чаще всего встречаются при эпидуральной гематоме.

Медлить после обнаружения симптомов нельзя, потому как это приведёт к осложнениям и негативным последствиям. Не стоит рассчитывать, что негативные проявления со временем пройдут самостоятельно, следует сразу обратиться к врачу.

Симптоматика:

- Интенсивное головокружение.

- Общая слабость и высокая утомляемость.

- Тошнота и рвота.

- Утрата памяти. Она может быть как кратковременной, так и продолжительной.

- Болезненность в голове.

- Высокое артериальное давление.

- Эмоциональное перевозбуждение.

- Потеря сознания и кома.

- Нарушение речи, человек не может выговорить определённые буквы или звуки.

- Онемение конечностей и паралич.

- Судороги.

При этом у пациента нередко расширяются зрачки, и происходит опущение века на той стороне, где находится эпидуральная гематома. При этом на противоположной области наблюдается слабость в мышцах.

Для постановления точного диагноза недостаточно знать характерные симптомы. Обязательно нужно пройти профессиональную диагностику для уточнения патологии и определения способов лечения.

Способы диагностики

При подозрениях на эпидуральную гематому необходимо провести профессиональную диагностику, которая позволит точно определить заболевание. Обращаться следует к неврологу или нейрохирургу, чтобы можно было определиться с диагнозом. При этом обязательно следует посетить травматолога, потому как патология появляется из-за удара.

Обязательно будет проведена рентгенография черепа, при которой можно будет установить наличие перелома. Примерно в 90% случаев гематома располагается именно рядом с переломом, который находится на борозде менингеальных сосудов. Выполняется эхоэнцефалография, при эпидуральной гематоме нередко наблюдается в результатах сдвиг серединного эхо.

Нередко при диагностике используют церебральную ангиографию, благодаря которой можно увидеть бессосудистую область, которая по своей форме напоминают линзу с выпуклостью. Чтобы получить более точные сведения о размерах гематомы, её локализации, а также о наличии иных травмы, следует провести КТ головного мозга.

Если эпидуральная гематома небольшая по размеру, тогда потребуется выполнить МРТ головного мозга. Данное обследование позволит понять, в каком состоянии находится повреждённая область.

Исследование позволяет выявить наличие других патологий, а также оценить степень их развития и состояние пациента. При эпидуральной гематоме интересует базальная структура и мозговой ствол.

Только врач сможет провести подробную диагностику и назначить методы лечения. Головной мозг является важным органом, поэтому появившиеся патологии нельзя пускать на самотёк. Даже из-за эпидуральной гематомы могут возникнуть серьёзные осложнения вплоть до появления инвалидности. Если не хочется ухудшить качество жизни и рискнуть здоровьем, необходимо пройти курс терапии.

Лечение

Консервативные способы лечения эпидуральной гематомы используются только в тех ситуациях, когда объём гематомы не больше 50 мл. При этом важно будет постоянно наблюдать за состоянием пациента, чтобы можно было понять, происходит ли ухудшение проявлений, а также имеется ли компрессия мозга.

Не во всех случаях хватает медикаментозного лечения для того, чтобы устранить эпидуральную гематому. Часто требуется провести хирургическое вмешательство для того, чтобы улучшить состояние человека. Операция проводится по показаниям врача, если у человека нет противопоказаний, а также проблему нельзя устранить иным путём.

Над тем местом, где, как предполагается, расположена эпидуральная гематома, делается фрезевое отверстие в черепной коробке. Если стремительно нарастает компрессия, тогда через получившееся отверстие требуется аспирировать часть гематомы. Уже после этого выполняется необходимая трепанация, при которой целиком устраняют эпидуральную гематому. Выполняется в обязательном порядке поиск, а затем перевязка поврежденного сосуда.

Если имеется венозное кровотечение, тогда потребуется выполнить коагуляцию. В случае травм синусов выполняют их пластику. Когда имеется кровотечение из диплоических вен, требуется применить хирургический воск.

Оперативное вмешательство при эпидуральной гематоме дополняется лечением, направленным на устранение негативных симптомов, отёков. Когда у человека начинается период реабилитации, ему необходимо использовать нейрометаболические, а также рассасывающие средства. Дополнительно рекомендован специальный массаж и лечебные упражнения, которые восстанавливают мышечный тонус конечностей.

Если эпидуральная гематома имеет тяжёлую форму, тогда может быть принято решение об удалении части головного мозга. Стоит понимать, что данный орган обладает достаточно сложным строением. По этой причине не во всех случаях получается найти все кровоточащие области. Как итог, может потребоваться ещё раз выполнить хирургическое вмешательство, если снова повторится кровоизлияние.

Сложно дать однозначный прогноз по поводу эпидуральной гематомы. Многое будет зависеть от её размеров, а также от формы заболевания. Если гематома хронического типа, тогда есть больше шансов на благоприятный исход. При остром виде значительно сложнее спасти жизнь человеку и при этом не допустить осложнений. В любом случае, при подозрениях на эпидуральную гематому важно вовремя обратиться в больницу и сразу же начать терапию.

Последствия

Патологии головного мозга часто имеют осложнения по той причине, что они стремительно развиваются, затрагивают жизненно важные области. Также многое зависит от того, насколько быстро было начато лечение, а также являлась ли терапия правильной. Если пациент отличается слабым здоровьем, тогда будет сложнее добиться положительного исхода, потому как патология относится к числу серьёзных и опасных болезней.

Эпидуральная гематома головного мозга примерно в 20% случаев заканчивается летальным исходом. По этой причине стоит после черепно-мозговой травмы сразу обследоваться у врача. Если кровь скапливается в черепной коробке, тогда это удастся обнаружить. В той ситуации, когда эпидуральная гематома проявляется в тяжёлой форме, выше всего вероятность возникновения неблагоприятных последствий.

Возможные осложнения:

- Появление судорог, которые купируются специальными препаратами.

- Мышечная слабость. От неё можно избавиться при помощи специальной лечебной терапии.

- Паралич конечностей.

- Состояние комы.

- Летальный исход.

Последний вариант возможен в том случае, когда было проведено хирургическое вмешательство, однако меры были предприняты слишком поздно. Если вовремя лечить эпидуральную гематому, тогда есть больше шансов на удачный исход. Важно соблюдать меры профилактики для того, чтобы не пришлось столкнуться с осложнениями.

Нередко появление эпидуральной гематомы связано с ударом по голове, участием в ДТП, падением с высоты и другими неблагоприятными ситуациями. Если была получена травма черепно-мозговой коробки, стоит сразу посетить врача и пройти осмотр. Нередко головокружение после удара не является гематомой, но всё-таки следует перестраховаться.

Как уже говорилось, для патологии свойственен «светлый» период, когда симптомы после травмы несколько часов не проявляются. По этой причине даже при хорошем самочувствии не стоит избегать визита к врачу. Оперативное вмешательство при умеренно декомпенсации нередко благополучно заканчивается, и человек выживает. При этом существует хороший шанс восстановить все утраченные из-за патологии неврологические функции.

Источник