Лабораторная диагностика при ожоге

Для того чтобы определить, имеет ли место ожоговая болезнь, в первую очередь необходимо знать возраст, площадь и глубину ожогового поражения, а для этого существует ряд методов.

Диагностика глубины поражения осуществляется клиническими методами, по данным анамнеза, с использованием диагностических проб и инструментальных методов.

Определение глубины поражения кожных покровов

Для определения глубины ожоговой травмы нужно учитывать:

Анамнез ожоговой травмы:

При изучении анамнеза ожоговой травмы обращают внимание на:

- температуру травмирующего агента (чем выше температура, тем глубже степень поражения кожи, повреждение тканей начинается при температуре 40°С и по мере увеличения нарастает в логарифмической прогрессии; при воздействии температуры > 45 °С всегда имеет место денатурация белков и восстановление тканей невозможно, но сам механизм смерти запускается при температуре тела 42°С («критически максимальная» температура));

- длительность экспозиции воздействия (чем дольше воздействие, тем глубже степень поражения кожи); известно, что экспозиция на коже человека воды, нагретой до 88 °С, в течение 1 с приводит к появлению глубокого ожога, лечение которого невозможно без выполнения аутодермопластической операции;

- теплопроводность травмирующего агента.

Местный осмотр ожоговых ран:

Гиперемия и отек кожи: может происходить гибель эпидермиса и верхнего слоя дермы, который отслаивается в виде тонкостенных пузырей, содержащих прозрачный желтоватый экссудат. При неосложнённом течении раны самостоятельное заживление (до 1012 дней) — поверхностные неглубокие ожоги по международной классификации болезней (МКБ) — 1 степень степень).

Частично глубокие ожоги по МКБ — степень (IIIA степень) -погибают все слои эпидермиса и дерма, самостоятельная эпителизация возможна при неосложненном течении раневого процесса в течение 3-4 недель за счет оставшихся в глубоких слоях дермы дериватов кожи (волосяные фолликулы, сальные, потовые железы). В случае нарушения микроциркуляции в ране наступает гибель оставшихся эпителиальных элементов и эпителизация не происходит. Формируется грануляционная ткань, требующая выполнения аутопластики. На месте самостоятельно заживших ожогов часто формируются грубые рубцы.

Глубокие ожоги по МКБ 3 степени (ШБ — IV) степень) характеризуются гибелью кожи, жировой клетчатки и анатомических образований, расположенных глубже собственной фасции: мышц, сухожилий, костей. Омертвевшие ткани могут формировать плотный сухой струп (каогуляционный некроз) или влажный рыхлый (каликвационный некроз). Самостоятельно не заживают.

Ожоги 1 и 2 степени относятся к поверхностным и обычно заживают самостоятельно при консервативном неосложнённом лечении. Ожоги 3 степени являются глубокими и требуют оперативного лечения.

Применение диагностических проб:

1. Укол иглой

A. 1 степень — гиперестезия, касание тупым концом иглы может восприниматься как болевое.

Б. 2 степень — часто имеется гипостезия и при поверхностных уколах не возникает чувство боли.

B. 3 степень — глубокие уколы на всю толщину кожи безболезненны.

2. Проба «волоска» (эпиляционный тест): эпиляция волоска при поверхностных ожогах болезненна и волос крепко держится в тканях, а при глубоких — выдёргивается безболезненно и легко (в результате деструкции дермы).

3. Аппликация к раневой поверхности марлевого шарика, смоченного раздражающими жидкостями (используют этиловый спирт, бензин, редко растворы поваренной соли и другие).

4. Определение капиллярного пульса.

Инструментальные методы исследования:

Использование красителей:

А. На ожоговую поверхность наносят красители с низкой острой токсичностью: дисульфанового синего, синего Эванса, димифена голубого, конго красного, голубого бромфенола, и др. При окраске тканей 0,2% кислым фуксином в полунасыщенном 1% растворе пикриновой кислоты поверхностные ожоги приобретают ярко-розовую окраску, а глубокие — ярко-желтую

Б. Внутривенное введение флюоресцентных красителей: окситетрациклин, флюоресцеин, и др., при этом ожоговые поверхности облучали ультрафиолетовой лампой. Пример: После приема окситетрациклина через 1 ч при облучении ожогов кварцевой лампой в темном помещении видно желтое свечение поверхностных ожогов и отсутствие свечения в области глубоких ожогов. Этот способ определения глубины не нашёл широкого применения и представляет собой исторический интерес.

Использование радиоактивных изотопов (в/венное введение изотопов Р32 и Хе133).

Импедансометрия. Метод основан на измерении полного сопротивления переменного тока на разных частотах и последующем определении коэффициента поляризации. При деструктивных процессах в тканях коэффициент поляризации склонен к снижению.

Термография. Проводится с помощью тепловизора или контактным методом. При наличии влажного струпа термографическая картина искажена.

Термометрия.

Полярография.

Ультразвуковое исследование.

Лазерная допплерография

Определение рН.

Инфракрасное зондирование.

Гистологические и гистохимические методы диагностики (большая подготовка проб для анализа).

Хотелось бы отметить, что в нынешнее время многие методы диагностики в детской практике не применяются в силу своих сложных манипуляций, аллергических реакций, возникающих осложнений.

На глубину поражения также влияют:

• состояние кожного покрова до ожога,

• цвет кожи,

• возраст пострадавшего,

• локализация ожога (на участках тела с тонкой кожей чаще возникают глубокие ожоги).

А.В. Глуткин, В.И. Ковальчук

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Диагностика при ожогах

Диагностика глубины поражения

Диагностика основывается на данных анамнеза, осмотра ожоговой раны, использовании некоторых диагностических проб для уточнения степени повреждения кровообращения и нарушения чувствительности.

Данные анамнеза с уточнением природы термического агента, времени и обстоятельств его воздействия помогают предположить, развивается поверхностный или глубокий ожог.

При осмотре зоны повреждения обращают внимание на наличие гиперемии, пузырей, струпа, очагов некроза. Соответственно обнаруженным изменениям предварительно можно определить глубину повреждения кожи и степень ожога.

Определение нарушения кровообращения

Метод надавливания

В зависимости от степени нарушения кровообращения выделяют три зоны поражения 1. Зона гиперемии. Характерна для поверхностных ожогов. При надавливании на гиперемированную кожу последняя бледнеет.

2. Зона стаза. При надавливании окраска не меняется, что связано с выраженным венозным стазом, который отчетливо развивается к концу первых суток (проба информативна по истечении этого срока).

3. Зона полного отсутствия кровообращения, наблюдается при глубоких ожогах в зоне сухого или влажного некроза.

Метод тетрациклиновой флюоресценции

Через час после приема окситетрациклина участок ожога облучают в темной комнате кварцевой лампой. Поверхностные ожоги (I-IIIа степени) светятся желтым цветом, а на участках глубоких ожогов свечения нет.

Метод термометрии

Нарушение кровообращения кожи сопровождается понижением температуры ее, что позволяет дифференцировать ожоги IIIа и III6 степени. Температура на участках ожога III6 степени на 1,5-2,0°С ниже.

Определение болевой чувствительности

Болевая чувствительность при ожоге IIIа степени резко снижена. При ожогах IIIб и IV степени — отсутствует. При определении чувствительности нужно учитывать состояние больного (возбуждение или заторможенность, введение наркотических препаратов и пр.).

Сохранность болевой чувствительности можно определить, производя уколы иглой или обрабатывая раневую поверхность 96° спиртом. Еще одним способом является эпиляция волос: если при этом пациент ощущает боль и волосы выдергиваются с трудом — поражение поверхностное; при глубоком ожоге волосы удаляются легко и безболезненно.

Применение красителей

Для раннего выявления зоны глубоких некрозов используют окраску тканей по Ван-Гизону (D. Patey, R. Scarff, 1944 г.). Неповрежденная кожа и ее участки с ожогами I-II степени окрашиваются в ярко-розовый цвет. При поражении IIIа степени цвет желтоватый, при глубоких поражениях — ярко-желтый.

Определение прогноза.

Наиболее простыми ориентировочными методами определения прогноза при ожогах являются«правило сотни» и индекс Франка.

«Правило сотни»

Складывают возраст больного и относительную величину ожоговой поверхности (в % к общей поверхности тела).

Если полученная сумма

<60 — прогноз благоприятный,

61-80 — прогноз относительно благоприятный,

81-100 —прогноз сомнительный,

>100 — прогноз неблагоприятный.

Индекс Франка

Индекс Франка получают при сложении площади поверхностных ожогов с утроенной площадью глубоких.

Если индекс

< 30 — прогноз благоприятный,

31-60 — прогноз относительно благоприятный,

61-90 — прогноз сомнительный,

>91 — прогноз неблагоприятный.

Определение общей площади ожога

«Правило девяток» основано на том, что площадь кожных покровов отдельных частей тела взрослых людей равна или кратна 9% поверхности тела, площадь покровов головы и шеи составляет 9%, передней и задней поверхности туловища — 18% верхних конечностей по 9%, нижних по 18% (смотри приложение №1).

«Правило ладони». Площадь лалони у взрослого человека составляет 1,0-1,2% всей поверхности его тела. Применяется этот способ для определения площади обожженной поверхности при небольших участках ожога и при множественных поражениях, расположенных на различных участках тела.

После определения площади и глубины ожога диагноз записывается следующим образом. Площадь и глубина поражения указываются в виде дроби, в числителе которой приводят общую площадь ожога и рядом (в скобках) — площадь глубокого поражения, в знаменателе — степень ожога. Необходимо указать также этнологический фактор и локализацию поражения. Большое практическое значение имеет зарисовка ожогов на специальных бланках, позволяющая отметить на схеме все необходимые характеристики поражения (локализацию, площадь, степень).

Диагностика обморожений

Диагностика в момент действия холода:

Кожа на пострадавшем участке бледная/мраморная/синюшная; на ощупь холодная.

Чувствительность обмороженного органа снижена или отсутствует.

Перед потерей чувствительности иногда, но не всегда, могут наблюдаться зуд, жжение или покалывание.

Косвенными свидетельствами того, что обморожения еще нет, может быть:

то, что чувствительность лишь слегка снижена, но прикосновения к пострадавшему участку кожи еще чувствуются

то, что кожа сохраняет розоватый оттенок

Косвенными свидетельствами того, что обморожение тяжелое может быть:

то, что пострадала значительная по площади часть тела (например, вся стопа или большая часть лица)

то, что холодовое воздействие было длительным (более получаса) и/или сильным. Важно отметить, что собственно холод ощущается пострадавшей частью тела лишь в первое время, далее в след за потерей тактильной чувствительности теряется и температурная.

то, что потеря чувствительности является глубокой, не чувствуются не только прикосновения, но и уколы, например булавкой или иголкой. Такие проверки лучше делать с помощью товарищей и с закрытыми глазами.

Диагностика после прекращения действия холода

Если обморожения не было:

Боли при согревании слабые или отсутствуют

Кожа приобретает нормальный оттенок, иногда бывает временное (менее часа) покраснение.

Чувствительность восстанавливается полностью

Если обморожение легкое:

Зуд, боли, иногда сильные

Кожа на пораженном участке приобретает выраженный красный оттенок, затем восстанавливается нормальная окраска

Чувствительность восстанавливается по всей поверхности, но зачастую в измененном состоянии; может быть, как снижена, так и повышена

Возможно появление пузырей с прозрачным содержимым и дном розового цвета

Возможен отек поврежденной части тела

Если обморожение тяжелое:

Боли варьируют от нестерпимых до полного отсутствия(последнее говорит об очень тяжелых повреждениях).

Кожа на всей пораженной поверхности или частично становится темно-синей или черной, часть кожи может иметь различные оттенки красного/багрового/фиолетового.

Чувствительность восстанавливается частично или не восстанавливается вовсе

Возможно появление пузырей багрового или синюшного цвета.

Возможно появление выраженной багровой полосы, опоясывающей весь пораженный участок или его часть

Возможен отек поврежденной части тела

По периферии от тяжелого обморожения зачастую есть зона более легкого обморожения.

Источник

Лабораторная диагностика ожоговой болезни

Изменение содержания общих липидов и липопротеидов крови • Первоначально: ↑ мобилизации резервных жиров из жировых депо, поступление их в кровь → ↑ содержания общих жиров в плазме крови. • Этому способствуют: 1. Усиление О-В процессов вследствие ожоговой травмы; 2. ↓ активности липопротеиновой липазы → нарушается переход жирных кислот из хиломикронов плазмы крови в жировые депо; 3. Раздражение симпатического отдела автономной нервной системы → повышенное освобождение из нервных окончаний катехоламинов ( в частности, адреналина, который стимулирует образование аденилатциклазы, а через нее – синтез ц. АМФ, активирующей гормончувствительную липазу).

• Поступление большого количества свободных жирных кислот из крови в печень индуцирует повышение интенсивности процессов ресинтеза триглицеридов и образования ЛПОНП, которые вновь поступают в кровь для последующего транспортирования в ткани. • Т. о. , при ожоговой болезни в начальные периоды в плазме увеличивается содержание ЛПОНП, вызванное мобилизацией резервных жиров из жировых депо.

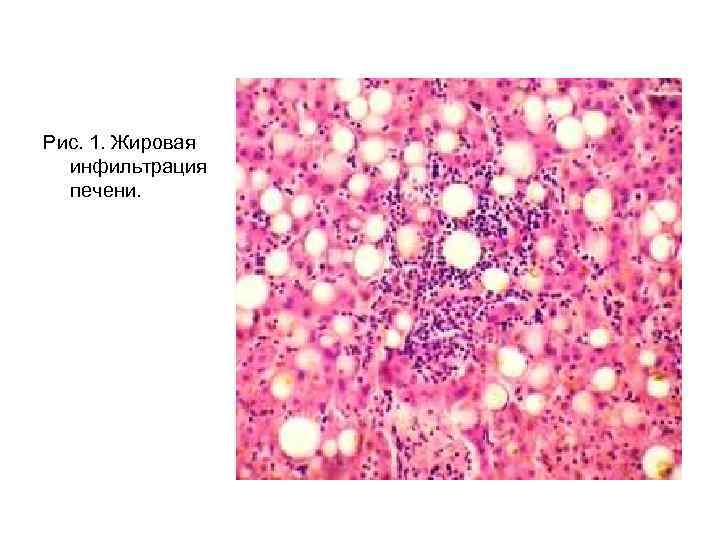

• Однако при недостатке холестерина и лецитина часть триглицеридов не включается в белково-липидные комплексы, а накапливается в печени в свободном виде. Это ведет к жировой инфильтрации печени, которая может перейти в запущенных и тяжелых случаях в жировое перерождение печени.

• Этому процессу способствует: 1. Гипоксия и истощение запаса углеводов в печени → ↓ скорости синтеза фосфолипидов при усилении мобилизации депонированных жиров; 2. Дефицит белков в организме и использование некоторых аминокислот (метаболизм которых связан с образованием ацетил-Ко. А) для липогенеза; 3. Ограничение обменной мощности цикла Кребса, в результате чего ацетил-ifo. А, интенсивно образующийся при липолизе, в меньшей степени подвергается дальнейшему окислению и поэтому используется на биосинтез нейтральных жиров; 4. Снижение гликогенобразовательной функции печени.

Рис. 1. Жировая инфильтрация печени.

• Но повышение содержания липидов в крови характерно только для ранних стадий ожоговой болезни. Затем развиваются обратные процессы: наступает истощение жировых депо, снижается поступление свободных жирных кислот в кровь и печень, поэтому нарушается синтез триглицеридов и ЛПОНП (в результате снижения интенсивности синтеза фосфолипидов и холестерина, являющихся компонентами липопротеидов).

• При этом экзогенные жиры не могут полностью обеспечить удовлетворение потребностей организма, т. к. из-за нарушения работы пищеварительного тракта они очень плохо усваиваются в желудке и кишечнике. Развивается гиполипидемия.

• Таким образом, уровень содержания отдельных фракций липидов и липопротеидов в крови находится в динамическом равновесии с содержанием таковых в тканях и внутренних органах (особенно в печени). Нарушения работы отдельных звеньев этой цепи приводят к резким сдвигам жирового метаболизма, что отражается на состоянии печени и приводит к ее различным морфофизиологическим изменениям.

Изменения обмена белков и аминокислот • При ожоговой болезни развивается белковая недостаточность. ПРИЧИНЫ: 1) Основной причиной белкового дефицита считается потеря белка в области раны. Механизм: 1. Клетки капилляров обожженной области становятся столь же проницаемыми для молекул белков, как и нормальные капилляры для ионов.

Такое увеличение проницаемости стенки сосудов принято связывать с системой гиалуроновой кислоты и активацией гиалуронидазы. Кроме того, по некоторым данным, при ожоге содержание белковых фракций, влияющих на проницаемость капилляров, в коже резко снижается, в то время как в крови и лимфе оно возрастает.

Это свидетельствует о повышении проницаемости сосудистой стенки капилляров во всем организме, что индуцирует выход белка за пределы сосудистого русла и в необожженных областях. 2. Через 24 -48 часов после ожога плазмопотеря резко уменьшается. Она заменяется обильной экссудацией кожи, которая возникает в результате развития в ней воспалительной реакции и сопровождается постоянной потерей белка через раневую поверхность.

2) Существенной причиной белкового дефицита является усиленный генерализованный распад белка в организме. Это непосредственно связано с нарушением аминокислотного обмена при ожоговой болезни. Было замечено, что в начальные периоды заболевания распад белков идет, как правило, полностью (до аминокислот). В более поздние периоды процессы распада носят незавершенный характер – в результате образуются преимущественно пептидные фрагменты, а не свободные аминокислоты.

3) Кроме того, имеют место специфические расстройства обмена отдельных аминокислот. Особую роль играет нарушение процессов окисления циклических аминокислот (фенилаланина, триптофана, тирозина и др. ). 4) Также в качестве дополнительного пути потери белка выступает усиление его экскреции с мочой в результате нарушения проницаемости стенок почечных канальцев.

5) Нарушения синтеза белка, обусловленные снижением пептической активности желудочного сока, а также сдвигами функционального состояния печени. • Возникает изменение содержания различных фракций белка уже в первые часы после ожога. Альбумины. Характерно абсолютное снижение содержания альбуминов в плазме, которое достигает своего максимума на 10 -15 день заболевания, после чего их концентрация начинает постепенно возрастать (через 2 недели), но длительное время не достигает нормы. Причем ограниченные глубокие ожоги сопровождаются более значительным падением концентрации альбуминов в крови, чем обширные оверхностные ожоги.

α 1 — и α 2 -глобулины. Характерно быстрое нарастание как абсолютного, так и относительного их количества в плазме крови. Причем концентрация α 1 -глобулинов повышается быстрее, достигая своего максимума уже на 5 -7 день болезни, но она раньше начинает снижаться. Содержание α 2 -глобулинов дает наибольший подъем к 7 -15 дню. Далее концентрация этих фракций начинает постепенно снижаться и достигает нормы при выздоровлении.

β-глобулины. Их содержание колеблется в пределах нормы. γ- глобулины. Их концентрация до пятого дня болезни находится в пределах нормы, затем начинает быстро возрастать и достигает максимального значения на 15 й день заболевания. В последующем она держится на этом уровне. Функция γ- глобулинов — защитная, они удаляют из крови различные ожоговые токсины и защищают организм от проникновения патогенной макрофлоры.

Нарушения углеводного обмена • В первые часы ожоговой болезни развивается гипергликемия и глюкозурия. Затем с развитием ожоговой инфекции и токсемии происходит снижение уровня сахара в крови и исчезновение глюкозурии. В некоторых случаях наблюдается вторая волна гипергликемии.

• При развитии ожогового истощения снова наступает патологическое снижение уровня глюкозы. Это связано с длительным угнетением работы коры надпочечников и с активацией функционирования инсулярного аппарата поджелудочной железы. В период реконвалесценции количество сахара в крови возвращается к норме, что сопровождается нормализацией глюкокортикоидной функции коры надпочечников.

• В момент термической травмы в организме выделяется большое количество катехоламинов. Происходит активация расщепления гликогена в печени за счет перехода фосфорилазы В в фосфорилазу А, происходящего под действием адреналина. Поэтому в течение первых нескольких часов после травмы организм может поддерживать необходимый уровень глюкозы в крови до тех пор, пока запасы гликогена в печени (около 200 г) не будут исчерпаны.

• Далее для поддержания необходимого уровня гликемии будут активироваться резервные механизмы, основанные на глюконеогенезе. Причем источником для синтеза глюкозы в этом случае являются аминокислоты белков мышечных клеток, имеющие разветвленную цепь: валин, изолейцин, лизин.

• Несмотря на повышение интенсивности синтеза инсулина степень утилизации глюкозы тканями в посттравматическом периоде снижается. Это объясняется взаимодействием продуктов распада с инсулиновыми мембранными рецепторами, которые в результате этого теряют способность реагировать с молекулами инсулина, а также нарушениями пострецепторного звена. Измененный инсулиновый ответ тканей также может быть результатом активации гипоталамо- гипофизарной системы в результате стресса, в связи с чем в первые часы после травмы повышается продукция стероидов.

• Такая недостаточная утилизация глюкозы тканями и невозможность использования ее в качестве источника энергии для клеток приводит к дальнейшему разрушению аминокислот, с помощью которого поддерживается достаточный уровень энергообеспечения организма.

Нарушение работы цикла Кребса при ожоговой болезни. • При ожогах содержание цитрата в печени уменьшается, что свидетельствует о снижении интенсивности синтеза лимонной кислоты. Это является следствием уменьшения окислительного декарбоксилирования пирувата, а также нарушения цитратсинтазной реакции.

• Уменьшение содержания цитрата сказывается на следующих процессах: 1. Перенос водорода в различных биосинтетических реакциях; 2. Восстановление НАД в изоцитратдегидрогеназной реакции; 3. Аллостерическая регуляция активности изоцитратдегидрогензы, фосфофруктокиназы и др. ; 4. Процессы синтеза ВЖК и ацетилхолина и т. д.

• Содержание α-кетоглутарата в печени на начальных этапах ожоговой болезни увеличивается. Причина – интенсификация его образования из различных источников (глутаминовой кислоты, аргинина и др. ), а также нарушение процессов его дальнейшего окисления (т. к. снижается активность α- кетоглутаратдегидрогеназы).

• В ранние периоды ожоговой болезни снижается содержание оксалоацетата (ЩУК) в результате снижения активности митохондриальной малатдегидрогеназы. Вследствие этого снимается его ингибирующее влияние на сукцинатдегидрогеназную реакцию. При этом снижается интенсивность малатдегидрогеназной реакции в печени, в то время как активность цитоплазматической малатдегидрогеназы повышается. Это обеспечивает возможность накопления яблочной кислоты, играющей важную роль в поддержании достаточной концентрации сукцината.

Метаболические превращения пирувата в печени при ожоговой болезни. • Содержание ПВК в ранние стадии ожоговой болезни повышено. Это объясняется нарушением окислительного декарбоксилирования, что подтверждает уменьшение потребления кислорода митохондриями печени. В связи с такими изменениями у ожоговых больных часто имеется гиперпируватемия. Кроме того, это является важным фактором в развитии недостаточности энергообразования.

• Ограничение окислительного декарбоксилирования пирувата приводит к утилизации его по другим метаболическим путям, в частности в ходе лактатдегидрогеназной реакции. • Причины снижения интенсивности окислительных превращений пирувата в печени: 1. Уменьшение содержания витамина В в печени; 2. Преобладание восстановленных форм НАДН+Н над окисленными формами; 3. Изменения компонентов пируватдегидрогеназного комплекса (таких как HS-Ко. А, липоата и др. ); 4. Повышение концентрации ацетил-Ко. А вследствие интенсификации липолитических процессов после термических повреждений.

Изменение водно-солевого обмена при ожоговой болезни • В период шока формируется ожоговый отек. Он связан с задержкой воды в организме. При этом снижается количество выделяемой мочи (диурез равен 0, 85 мл/мин). Моча гипертоническая, с высокой осмотической концентрацией при снижении осмотической концентрации сыворотки крови (антидиуретическая активность).

• Во втором периоде болезни происходит повышение диуреза до 1, 71 мл/мин, осмолярность мочи снижается, а показатель осмолярности сыворотки крови остается пониженным. • В периоде септикотоксемии происходит нормализация осмотических сдвигов: осмотическое давление сыворотки ↑, диурез ↑, осмолярность мочи ↓. • В период реконвалесценции основные осмотические показатели постепенно возвращаются к норме.

• При ожоговой болезни нарушается баланс различных ионов. Кальций. Содержание ионов в крови в первое время понижено, затем повышается. Фосфор. Концентрация ионов увеличена в течение всего периода болезни. Причина – нарушение процессов окислительного фосфорилирования, изменение энергетического и других обменных процессов, а также распад поврежденных ожогом тканей.

Магний. Баланс ионов в первое время отрицателен, т. к. происходит повышение их экскреции с калом, мочой и экссудатом. Натрий. В стадии шока и ожоговой токсемии происходит значительное снижение выделения натрия и его задержка в организме. В период септикотоксемии баланс натрия становится отрицательным. Нормализация содержания ионов — в период выздоровления.

Калий. В трех первых периодах болезни сохраняется отрицательный баланс ионов калия в результате резкого увеличения почечной экскреции этого иона. Положительным баланс становится только после очищения раны от струпа.

• Основной причиной нарушения баланса ионов в организме ожогового больного в первые периоды болезни является изменение проницаемости биомембран. Так, при ожоговой болезни нарушаются процессы пассивного и активного транспорта ионов натрия и калия через эритроцитарные мембраны.

• Пассивная проницаемость мембраны эритроцитов для ионо