Диаграмма напряжении для растяжения

Диаграмма растяжения показывает зависимость удлинения образца от продольной растягивающей силы.

Ее построение является промежуточным этапом в процессе определения механических характеристик материалов (в основном металлов).

Диаграмму растяжения материалов получают экспериментально, при испытаниях образцов на растяжение.

Для этого образцы стандартных размеров закрепляют в специальных испытательных машинах (например УММ-20 или МИ-40КУ) и растягивают до их полного разрушения (разрыва). При этом специальные приборы фиксируют зависимость абсолютного удлинения образца от прикладываемой к нему продольной растягивающей нагрузки и самописец вычерчивает кривую характерную для данного материала.

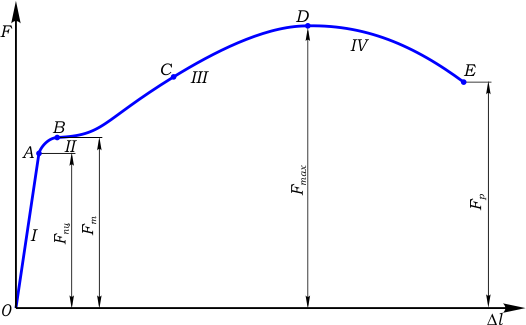

На рис. 1 показана диаграмма для малоуглеродистой стали. Она построена в системе координат F-Δl, где:

F — продольная растягивающая сила, [Н];

Δl — абсолютное удлинение рабочей части образца, [мм]

Рис. 1 Диаграмма растяжения стального образца

Как видно из рисунка, диаграмма имеет четыре характерных участка:

I — участок пропорциональности;

II — участок текучести;

III — участок самоупрочнения;

IV — участок разрушения.

Построение диаграммы

Рассмотрим подробнее процесс построения диаграммы.

В самом начале испытания на растяжение, растягивающая сила F, а следовательно, и деформация Δl стержня равны нулю, поэтому диаграмма начинается из точки пересечения соответствующих осей (точка О).

На участке I до точки A диаграмма вычерчивается в виде прямой линии. Это говорит о том, что на данном отрезке диаграммы, деформации стержня Δl растут пропорционально увеличивающейся нагрузке F.

После прохождения точки А диаграмма резко меняет свое направление и на участке II начинающемся в точке B линия какое-то время идет практически параллельно оси Δl, то есть деформации стержня увеличиваются при практически одном и том же значении нагрузки.

В этот момент в металле образца начинают происходить необратимые изменения. Перестраивается кристаллическая решетка металла. При этом наблюдается эффект его самоупрочнения.

После повышения прочности материала образца, диаграмма снова «идет вверх» (участок III) и в точке D растягивающее усилие достигает максимального значения. В этот момент в рабочей части испытуемого образца появляется локальное утоньшение (рис. 2), так называемая «шейка», вызванное нарушениями структуры материала (образованием пустот, микротрещин и т.д.).

Рис. 2 Стальной образец с «шейкой»

Вследствие утоньшения, и следовательно, уменьшения площади поперечного сечения образца, растягиваещее усилие необходимое для его растяжения уменьшается, и кривая диаграммы «идет вниз».

В точке E происходит разрыв образца. Разрывается образец конечно же в сечении, где была образована «шейка»

Работа затраченная на разрыв образца W равна площади фигуры образованной диаграммой. Ее приближенно можно вычислить по формуле:

W=0,8Fmax∙Δlmax

По диаграмме также можно определить величину упругих и остаточных деформаций в любой момент процесса испытания.

Для получения непосредственно механических характеристик металла образца диаграмму растяжения необходимо преобразовать в диаграмму напряжений.

Предел пропорциональности >

Примеры решения задач >

Лабораторные работы >

Источник

В ходе опыта на растяжение был получен график зависимости удлинения от приложенной силы.

Позже были введены относительные величины, такие как напряжение и относительное удлинение. Благодаря этим величинам можно модифицировать исходный график из опыта так, что по нему сразу можно будет определить необходимые величины, безотносительно того, какую геометрию имел образец в опыте.

Однако сделать это можно двумя путями:

- Искать истинные напряжения и истинные относительные удлинения

- Для нахождения напряжений использовать только исходную площадь поперечного сечения; для нахождения относительного удлинения абсолютное удлинение делить на исходную длину недеформированного стержня

Несмотря на то, что первый способ является точным по своей сути, в инженерной практике используют упрощённый подход. Во-первых, для расчётов на прочность ищутся действующие и допускаемые напряжения и затем сравниваются. В случае применения истинной диаграммы для определения допускаемых напряжений, расчётчикам так же пришлось бы вычислять точные площади для определения истинных действующих напряжений, что является неоправданно трудоёмким процессом. Во-вторых, на интересующем линейном участке истинная и упрощённая инженерная диаграммы практически совпадают:

Выше показана диаграмма растяжения для некоторого стального образца: кривая В – истинная диаграмма, кривая A – инженерная диаграмма.

Если применить второй (упрощённый) способ к диаграммам из опыта, то характер кривых не изменится:

Всё это рассказывается потому, что в современной практике люди, делающие расчёты на прочность, при выборе допускаемых напряжений руководствуются НЕ диаграммой растяжения в целом, а лишь некоторыми характерными точками, снятыми с этой диаграммы.

Для каждого металлического материала в дальнейшем будем выделять две характерные точки на оси напряжений:

- Напряжение, выше которого образец будет иметь заметные остаточные деформации

- Напряжение, при котором образец воспринял наибольшую силу

Если взглянуть на график для стали, то можно заметить, что имеется такой участок, на котором начинает значительно расти удлинение, при этом сила практически не меняется. Материал как будто течёт. Назовём этот участок площадкой текучести, а соответствующее напряжение – пределом текучести. Явление текучести материала характерно для строительных сталей, бронзы, латуни. Обозначим это напряжение как σт:

На графике для алюминия такой площадки нет. Тем не менее введём некоторый условный предел, скажем, напряжение, при котором остаточная деформация равняется 0.002 мм/мм или 0.2%. Назовём его условным пределом текучести и обозначим как σ02. Условный предел текучести используется для титановых и алюминиевых сплавов:

Вторая характерная точка – это напряжение, при котором образец выдержал наибольшую силу. Согласно диаграмме растяжения, этому напряжению соответствует начало образования шейки в образце – локализованного уменьшения поперечного сечения. После этого предела сила начинает падать, потому образец продолжил удлиняться. Если же после этого предела растягивающая сила продолжит увеличиваться, то образец разрушится. Этот предел назовём пределом прочности или временным сопротивлением разрушению и будем обозначать σв или σпч:

Также иногда встречается и третья характерная точка – это напряжение, соответствующее окончанию начального линейного участка. Это напряжение называется пределом пропорциональности. Оно чуть меньше предела текучести и, строго говоря, пользоваться нужно именно им, а не пределом текучести. Однако для его определения нужны очень точные измерительные приборы. Потому общепринято пользоваться пределом текучести в качестве предела, выше которого будут значительные остаточные деформации.

Помимо характерных напряжений, имеется также и одна характерная деформация — это относительное удлинение при разрыве. Это отношение абсолютного удлинения образца при разрыве к исходной недеформированной длине. Эту величину чаще всего обозначают греческой буквой δ, её размерность либо мм/мм, либо в %. По этой величине можно судить о степени пластичности того или иного материала.

Примеры того, в каком виде расчётчик получает представления о механических свойствах материала:

Д16 (дюраль)

30ХГСА (легированная сталь)

Источник

Графическое изображение зависимости между напряжениями (или нагрузками) и деформациями материала (или перемещениями при деформировании) представляет собой диаграмму деформирования.

Испытательные машины имеют специальные приспособления, которые автоматически фиксируют диаграмму растяжения. На диаграмме по оси ординат откладываются действующие осевые нагрузки, а по оси абсцисс — абсолютные деформации.

На рис. 2.2 даны типичные диаграммы растяжения различных металлов. Диаграмма с постепенным переходом из упругой в пластическую область (рис. 2.2, а) свойственна большинству металлов в пластичном состоянии (легированные стали, медь, бронза).

Рис. 2.2. Диаграммы растяжения:

а — для большинства металлов в пластичном состоянии с постепенным переходом из упругой в пластическую область; б — для некоторых металлов в пластичном состоянии со скачкообразным переходом в пластическую область; в — для хрупких металлов

Пластичные материалы разрушаются при больших остаточных деформациях (больших остаточных удлинениях, измеряемых после разрыва).

Диаграмма со скачкообразным переходом в пластическую область в виде четко обозначенной «площадки» текучести (рис. 2.2, б) свойственна некоторым металлам. К таким металлам можно отнести мягкую углеродистую сталь, а также некоторые отожженные марганцовистые и алюминиевые бронзы.

Хрупкие материалы разрушаются при малых остаточных деформациях. К хрупким материалам можно отнести закаленную и неотпущенную сталь, серый чугун.

Характерные участки и точки диаграммы растяжения показаны на рис. 2.3. По оси абсцисс откладывают абсолютные удлинения А/ образца, а по оси ординат — значения растягивающей силы Р. Сначала получим на первом участке диаграммы 0—1 прямолинейную зависимость между силой и удлинением, что отражает закон Гука. При дальнейшем увеличении силы (за точкой 1) прямолинейная зависимость между Р и А/ нарушается. Точка 1 соответствует пределу пропорциональности, т. е. наибольшему напряжению, при котором еще соблюдается закон Гука. Если нагрузку, соответствующую точке 1, обозначить ,Pnu, а начальную площадь сечения образца Fq, то предел пропорциональности

Рис. 2.3. Характерные участки и точки диаграммы растяжения

Несколько выше точки 1 находится точка Г, соответствующая пределу упругости. Если нагрузку, соответствующую точке Г, обозначить через Руп, то предел упругости

По ГОСТу предел упругости задается и обозначается ag os — напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,05 % длины участка образца, равного базе тензометра.

За точкой Г возникают уже заметные остаточные деформации. В точке 2 диаграммы частицы материала начинают переходить и область пластичности — наступает явление текучести образца.

На диаграмме растяжения получается горизонтальный участок 2—3 (площадка текучести), параллельный оси абсцисс. Для участка 2—3 характерен рост деформации без заметного увеличения нагрузки. Обозначим величину нагрузки, соответствующей площадке текучести 2—3, через Рт. Напряжение ат, отвечающее этой нагрузке, это то напряжение, при котором рост деформации происходит без заметного увеличения нагрузки, оно и является физическим пределом текучести.

Предел текучести (физический) — это механическая характеристика материалов: напряжение, отвечающее нижнему положению площадки текучести в диаграмме растяжения для материалов, имеющих эту площадку (см. рис. 2.3):

Предел текучести устанавливает границу между упругой и упруго-пластической зонами деформирования.

Даже небольшое увеличение напряжения (нагрузки) выше предела текучести вызывает значительные деформации.

Для материалов, не имеющих на диаграмме площадки текучести, принимают условный предел текучести: напряжение, при котором остаточная деформация образца достигает определенного значения, установленного техническими условиями (большего, чем это установлено для предела упругости).

Обычно допуском для величины остаточной деформации при растяжении принято остаточное удлинение 0,2 %. Эта величина называется условным пределом текучести:

где Pq 2 — нагрузка при условном пределе текучести.

При увеличении напряжений сверх предела текучести при растяжении в результате сильной деформации происходит упрочнение металла (изменение его структуры и свойств) и сопротивление деформации увеличивается, поэтому за участком текучести, т. е. за точкой 3, наблюдается подъем кривой растяжения (участок упрочнения). До точки 4 удлинение образца происходит равномерно. Наибольшее значение нагрузки, предшествовавшее разрушению образца, обозначим Рмакс. Точка 4 характеризует максимальное условное напряжение, возникающее в процессе испытания, называемое временным сопротивлением.

Временное сопротивление ав — условное напряжение, определяемое по отношению действующей силы к исходной площади поперечного сечения образца и отвечающее наибольшей нагрузке ^макс’ предшествовавшей разрушению образца:

В момент, соответствующий нагрузке Рмакс, появляется заметное местное сужение образца (шейка). Если до этого момента образец имел цилиндрическую форму, то теперь растяжение образца сосредоточивается в области шейки.

Участку 4—5 соответствует быстрое уменьшение сечения шейки, вследствие чего растягивающая сила уменьшается, хотя напряжение растет (площадь сечения в шейке ^врFq).

При дальнейшей деформации шейка сужается и образец разрывается по наименьшему сечению FK, где напряжения в действительности достигают наибольшей величины. Таким образом, нарастание пластической деформации при растяжении происходит поэтапно: равномерная пластическая деформация до точки 4 и местная пластическая деформация от точки 4 до точки 5 — момента разрушения.

Моменту разрыва соответствует точка 5, усилие разрыва обозначим Рк. Отношение разрывающего усилия к действительной площади сечения в месте разрыва называется истинным сопротивлением разрыву:

У пластичных металлов в является характеристикой сопротивления пластической деформации, а у хрупких — характеристикой сопротивления разрушению.

Для пластичных материалов, образующих при растяжении шейку, характеристикой сопротивления разрушению служит истинное сопротивление разрыву (при разрушении).

При определении пределов пропорциональности, упругости, текучести и временного сопротивления соответствующая им нагрузка Р относилась к начальной площади поперечного сечения образца, т. е. площади образца до испытания. При растяжении образца в области упругой деформации или близко от нее, т. е. при определении пределов пропорциональности и упругости, можно пренебречь небольшим изменением площади сечения образца.

Однако в области пластической деформации изменение сечения образца становится значительным. Поэтому теоретически возможно для определения временного сопротивления и предела текучести относить соответствующую нагрузку не к исходной площади образца, а к его действительной площади, которую он имеет в момент приложения соответствующей нагрузки.

Напряжения, определенные по отношению приложенной нагрузки к начальной площади образца, называются условными напряжениями, а определенные по отношению к действительной площади — истинными.

На рис. 2.4 дана диаграмма истинных напряжений. В диаграмме по оси абсцисс откладывается относительное удлинение с = Д///0, а по оси ординат — нормальное напряжение а = P/Fq, где /0 и Fq — первоначальные длина и площадь сечения образца. Диаграмма в координатах «напряжения — деформации» на участке 4—5 является условной, как было указано выше. При напряжении, соответ-

Рис. 2.4. Диаграмма истинных напряжений ствующем временному сопротивлению (точка 4), образуется шейка и площадь сечения резко уменьшается, поэтому истинное напряжение увеличивается и истинная диаграмма 4—5′ расположена выше условной диаграммы 4—5.

Следует отметить, что временное сопротивление не совпадает с сопротивлением разрыву и оказывается меньше последнего. Истинное сопротивление разрыву получается делением наибольшей нагрузки Рпч (точка 4′) на истинную уменьшенную площадь сечения FBp в момент начала появления шейки.

Таким образом, истинные напряжения с увеличением деформации непрерывно растут до момента разрушения образца.

Показателем пластической деформации является его абсолютное остаточное удлинение А/0Ст.п ПРИ разрыве (отрезок ОЛ[ на рис. 2.3), так как упругая деформация (отрезок A^2) исчезает после разрыва:

где /0 — начальная длина образца, /к — конечная длина образца (рис. 2.5).

Общее удлинение образца при растяжении слагается из равномерного и сосредоточенного удлинения (за счет образования шейки). Так как размеры испытуемых образцов могут быть различными, то характеристикой пластичности образца служит не его абсолютное, а относительное остаточное удлинение при разрыве 6 — отношение приращения расчетной длины образца после разрыва

к первоначальной расчетной длине /0 в процентах:

Чем больше 5, тем пластичнее металл.

Рис. 2.5. Образцы до растяжения (а) и после растяжения (б)

Другой характеристикой пластичности металла является относительное сужение сечения ц/ после разрыва (в процентах) — отношение разности начальной площади и минимальной площади поперечного сечения образца разрыва к начальной площади поперечного сечения образца.

Если Fq — начальная площадь образца, FK — минимальная площадь сечения в месте образования шейки (в месте разрыва), то относительное сужение (в процентах)

При оценке свойств образцов пластических материалов большое значение имеет их сопротивление пластической деформации. Оно показывает, какое напряжение можно допустить, не вызывая (или вызывая допускаемую величину) пластической деформации, т. е. изменения металла под действием внешних сил.

Свойства, характеризующие сопротивление пластической деформации, можно разделить на две группы: сопротивление металла малым пластическим деформациям и сопротивление металла значительным пластическим деформациям.

Величиной, характеризующей сопротивление малым пластическим деформациям, является предел упругости. Свойства сопротивления металла значительным пластическим деформациям проявляются при напряжениях выше условного предела текучести. Для пластических металлов временное сопротивление определяет сопротивление их значительным пластическим деформациям. Временное сопротивление является основной характеристикой хрупких материалов, разрушающихся при малых пластических деформациях.

В табл. 2.1 приведены механические характеристики некоторых материалов.

Источник

>>> Перейти на мобильный размер сайта >>>

Учебник для 10 класса

ФИЗИКА

- Чтобы, строить надежные здания, мосты, станки, разнообразные машины, необходимо знать механические свойства используемых материалов: дерева, бетона, стали, железобетона, пластмасс и т. п. Конструктор должен заранее знать поведение материалов при значительных деформациях, условия, при которых материалы начнут разрушаться. Сведения о механических свойствах различных материалов получают в основном экспериментально.

- В этом параграфе мы рассмотрим механические свойства твердых тел на примере исследования деформации растяжения, так как обычно испытание материалов проводят именно на растяжение и сжатие. Для этого нам необходимо ввести еще одно важное понятие.

Напряжение

В любом сечении деформируемого тела действуют силы упругости, препятствующие разрыву тела на части (рис. 9.15). Деформированное тело находится в напряженном состоянии, которое характеризуется особой величиной, называемой механическим напряжением или короче — напряжением.

Рис. 9.15

Напряжение — величина, равная отношению модуля силы упругости к площади поперечного сечения(1) тела:

где σ — напряжение, Fynp — модуль силы упругости и S — площадь поперечного сечения.

В СИ за единицу напряжения принимается паскаль (Па):

1 Па = 1 Н/м2.

Заметим, что в формуле (9.3.1) иногда удобно модуль силы упругости заменить на модуль F внешней деформирующей силы, уравновешивающей силу упругости.

Диаграмма растяжения

Для исследования деформации растяжения стержень из исследуемого материала при помощи специальных устройств (например, с помощью гидравлического пресса) подвергают растяжению и измеряют удлинение образца и возникающее в нем напряжение. По результатам опытов вычерчивают график зависимости напряжения с от относительного удлинения е. Этот график называют диаграммой растяжения (рис. 9.16).

Рис. 9.16

Закон Гука

Многочисленные опыты показывают, что при малых деформациях напряжение а прямо пропорционально относительному удлинению ε (участок ОА диаграммы). Эта зависимость называется законом Гука. Его можно записать так:

Относительное удлинение в формуле (9.3.2) взято по модулю, так как закон Гука справедлив как для деформации растяжения, так и для деформации сжатия, когда ε < 0 (рис. 9.17).

Рис. 9.17

Коэффициент пропорциональности Е, входящий в закон Гука, называется модулем упругости или модулем Юнга.

Если относительное удлинение ε = 1, то σ = Е. Следовательно, модуль Юнга равен напряжению, возникающему в стержне при его относительном удлинении, равном единице. Так как ε = , то при ε = 1 Δl = l0. А это значит, что модуль Юнга равен напряжению, возникающему в стержне при удвоении длины образца. Практически любое тело (кроме резины) при упругой деформации не может удвоить свою длину: значительно раньше оно разорвется. Поэтому модуль Юнга определяют по формуле (9.3.2), измеряя напряжение о и относительное удлинение е при малых деформациях.

Из формулы (9.3.2) видно, что единица модуля Юнга в СИ такая же, как и единица напряжения, т. е. паскаль.

Чем больше модуль упругости Е, тем меньше деформируется стержень при прочих равных условиях (l0, S, F). Таким образом, модуль Юнга характеризует сопротивляемость материала упругой деформации растяжения или сжатия.

Закон Гука, записанный в форме (9.3.2), легко привести к виду (9.3.1).

Действительно, подставив в (9.3.2) получим:

Откуда

Обозначим

тогда

Таким образом, согласно (9.3.4) жесткость k стержня прямо пропорциональна произведению модуля Юнга на площадь поперечного сечения стержня и обратно пропорциональна его длине.

Пределы пропорциональности и упругости

Эксперимент показывает, что малые деформации полностью исчезают после снятия нагрузки (упругая деформация). При малых деформациях выполняется закон Гука. Максимальное напряжение, при котором еще выполняется закон Гука, называется пределом пропорциональности.

Если продолжать увеличивать нагрузку при растяжении и превзойти предел пропорциональности, то деформация становится нелинейной (линия ABCDEK, рис. 9.16). Тем не менее при небольших нелинейных деформациях после снятия нагрузки форма и размеры тела практически восстанавливаются (участок АВ графика). Максимальное напряжение, при котором еще не возникают заметные остаточные деформации, называется пределом упругости σуп. Он соответствует точке В графика. Предел упругости превышает предел пропорциональности не более чем на 0,33%. В большинстве случаев их можно считать равными.

Предел и запас прочности

Если внешняя нагрузка такова, что в теле возникают напряжения, превышающие предел упругости, то характер деформации меняется (участок BCDEK графика, рис. 9.16). После снятия нагрузки образец не принимает прежние размеры, а остается деформированным, хотя и с меньшим удлинением, чем при нагрузке (пластическая деформация).

За пределом упругости при некотором значении напряжения, соответствующем точке С графика (см. рис. 9.16), удлинение возрастает практически без увеличения нагрузки (участок CD диаграммы почти горизонтален). Это явление называется текучестью материала.

При дальнейшем увеличении нагрузки напряжение повышается (от точки D), после чего в наименее прочной части образца появляется сужение («шейка»). Из-за уменьшения площади сечения (точка Е) для дальнейшего удлинения нужно меньшее напряжение, но в конце концов наступает разрушение образца (точка К). Наибольшее напряжение, которое выдерживает образец без разрушения, называется пределом прочности. Обозначим его σпч (оно соответствует точке Е диаграммы). Его значение сильно зависит от природы материала и его обработки.

Чтобы свести к минимуму возможность разрушения сооружения, инженер должен при расчетах допускать в его элементах такие напряжения, которые будут составлять лишь часть предела прочности материала. Их называют допустимыми напряжениями. Число, показывающее, во сколько раз предел прочности больше допустимого напряжения, называют коэффициентом запаса прочности.

Обозначив запас прочности через n, получим:

Запас прочности выбирается в зависимости от многих причин: качества материала, характера нагрузки (статическая или изменяющаяся со временем), степени опасности, возникающей при разрушении, и т. д. На практике запас прочности колеблется от 1,7 до 10. Выбрав правильно запас прочности, инженер может определить допустимое в конструкции напряжение.

Закон Гука для деформации сдвига

При деформации сдвига сила направлена по касательной к плоскости верхней грани тела (см. рис. 9.8J. Эта сила уравновешивается возникающей силой упругости: = -упр Отношение модуля силы упругости, возникающей при деформации сдвига, к площади верхней грани называется касательным напряжением и обозначается буквой τ:

Опыт показывает, что касательное напряжение х при малых деформациях прямо пропорционально углу сдвига а. Это и есть закон Гука для деформации сдвига. Он записывается так:

Коэффициент у называется модулем сдвига. Он численно равен касательному напряжению при угле сдвига в 1 рад. Очевидно, что для абсолютного большинства реальных материалов такое напряжение нельзя приложить к реальным телам, не разрушая их.

В СИ единицей модуля сдвига является 1 Па/рад.

Наиболее полную информацию об упругих свойствах материалов дает диаграмма растяжения, получаемая экспериментально. При малых деформациях напряжение в твердом теле прямо пропорционально относительной деформации (закон Гуна).

(1) Сечение тела производится плоскостью, перпендикулярной направлению силы упругости. При этом предполагается, что деформация тела во всех участках сечения одинакова.

Источник