Ушиб шейного отдела позвоночника история болезни

Клинические формы спинальной травмы базируются на оценке характера повреждений спинного мозга и дополняются оценкой повреждения окружающих его оболочек и структур.

По первому критерию выделяют:

1. Сотрясение спинного мозга.

2. Ушиб спинного мозга.

3. Травматическое сдавление спинного мозга (переднее, заднее, внутреннее).

1. Открытая спинальная травма.

2. Закрытая спинальная травма.

Если раневое повреждение покровов включает стенку дурального мешка, то такой вид травмы классифицируют как проникающее спинальное повреждение.

Выделяются 3 основные группы:

1. Повреждения позвоночника без нарушения функции спинного мозга.

2. Повреждения позвоночника с нарушением проводимости спинного мозга.

3. Закрытая травма спинного мозга без повреждения позвоночника.

По характеру травмы позвоночника различают следующие виды закрытых повреждений:

1. Повреждение связочного аппарата (растяжение, разрыв связок).

2. Перелом тел позвонков (линейный, компрессионный, оскольчатый, компрессионно-оскольчатый).

3. Перелом заднего полукольца позвонков: дуг, суставных, поперечных, остистых отростков.

4. Переломовывихи и вывихи позвонков, сопровождающиеся смещением их в той или иной плоскости и деформацией позвоночного канала.

5. Множественные повреждения.

Закрытые повреждения позвоночника подразделяются на стабильные и нестабильные.

Травмы спинного мозга подразделяются на:

По морфофункциональной характеристике:

1. Сотрясение.

2. Ушиб.

3. Сдавление.

4. Полный анатомический перерыв.

1. Шейного отдела.

2. Грудного отдела.

3. Поясничного отдела.

4. Крестцового отдела.

По виду ранящего снаряда:

— ножевые;

— пулевые;

— осколочные и др.

— сквозные;

— слепые;

— касательные (тангенциальные).

По отношению к траектории раневого канала и спинномозговому каналу:

— проникающие;

— непроникающие;

— паравертебральные.

Травматическому воздействию особенно подвержены отделы позвоночника в местах перехода подвижных участков в относительно стабильные, т.е. грудной и крестцовый.

Различают прямой и непрямой механизмы повреждения позвоночника.

Для мирного времени более характерны непрямые механизмы: падения на ноги, ягодицы и голову.

Непрямые механизмы в основном приводят к возникновению компрессионных переломов с клиновидной деформацией нижнегрудных и поясничных позвонков.

Сотрясение спинного мозга (преходящий травматический паралич)

Морфологически характеризуется временной ишемией и отеком нескольких сегментов спинного мозга.

Развивается клиническая картина полного паралича, которая уменьшается обычно через 6 часов после травмы, а через 24-48 часов наступает полное выздоровление.

Ушиб спинного мозга характеризуется сочетанием обратимых и необратимых, морфологических, изменений в виде очагов разрушения и размягчения мозга.

Отек начинается через 1 час после травмы в центральных отделах серого вещества и приблизительно через 8 часов достигает наружной поверхности белого вещества.

Через несколько часов после контузии прекращается микроциркуляция в спинном мозге, которая начинается в сером веществе.

Причиной геморрагического инфаркта являются сосудистые спазмы, стазы или микротромбозы.

Массивное разрушающее или компремирующее кровоизлияние может возникать интрамедуллярно, экстрамедуллярно и экстрадурально.

Гематомиелия вызывает значительные последствия в результате деструкции нервной ткани, обычно располагается центрально в сером веществе спинного мозга.

При частичном повреждении мозга происходит частичное нарушение или утрата функции проводимости. Синдром частичного нарушения проводимости проявляется в виде пареза или паралича конечностей с гипотонией, арефлексией, расстройств чувствительности и функций тазовых органов.

О частичной сохранности проводниковых функций свидетельствует наличие в той или иной степени движений, чувствительности книзу от уровня повреждения.

Синдром полного нарушения проводимости спинного мозга клинически проявляется параличом мышц с гипотонией, арефлексией, полным выпадением чувствительности по проводниковому типу с уровня повреждения или сдавления мозга и грубыми нарушениями тазовых функций.

Спинальный шок — это следствие травматического перераздражения спинного мозга, когда он лишен супраспинальных влияний со стороны среднего и продолговатого мозга.

Период угнетения альфа-мотонейронной возбудимости может длиться месяцами.

Клинически проявляется картиной полного поперечного поражения спинного мозга.

Обычно в ближайшие сутки или недели функция спинного мозга постепенно восстанавливается.

Перерыв спинного мозга встречается в 2 видах:

1. Анатомический перерыв — макроскопически видимое расхождение концов спинного мозга с образованием диастаза.

2. Аксональный перерыв — нарушение анатомической целости и распад аксонов при сохранении внешней целости мозга.

Сдавление спинного мозга, особенно длительное, сопровождается ишемией, а затем гибелью нервных проводников.

Клинические признаки могут возникать в момент травмы (острое сдавление), спустя несколько часов после нее (ранее сдавление) или через несколько месяцев и даже лет (позднее сдавление).

Острое сдавление вызывается костными краями позвонков или их отломками, выпавшим диском.

Ранее сдавление спинного мозга происходит вследствие образования оболочечной или внутримозговой гематомы (развивается постепенно) либо вторичного смещения костных отломков (развивается быстро).

Позднее сдавление спинного мозга — результат рубцово-спаечного процесса и вторичного нарушения спинального кровообращения.

Спинной мозг сдавливается в направлении:

1. Сзади наперед (отломками дуги позвонка, разорванной желтой связкой, оболочечной гематомой).

2. Спереди назад (костными отломками тела позвонка, межпозвонковым диском).

3. Изнутри (внутримозговой гематомой, отеком, развившимся в связи с кровоизлиянием или размягчением мозгового вещества).

По степени развития сдавление спинного мозга может быть полным или частичным.

Синдром частичного нарушения проводимости свидетельствует о частичном повреждении спинного мозга, тогда как при наличии синдрома полного нарушения проводимости возможен как частичный, так и полный перерыв его.

Открытые повреждения позвоночника и спинного мозга различают по уровню травмы мозга, по виду ранящего оружия, по отношению к целости твердой мозговой оболочки.

При проникающих ранениях повреждается твердая мозговая оболочка, а при непроникающих целость твердой мозговой оболочки не нарушена.

Различают три основных механизма закрытых повреждений позвоночника и спинного мозга:

— гиперфлексия;

— гиперэкстензия;

— чрезмерная осевая нагрузка с раздроблением тела и дуги позвонка.

Флексионный механизм наблюдается главным образом в нижнешейном и реже в пояснично-грудном отделах.

Сила сгибания концентрируется на С5-С6, вызывая компрессию их тел или смещение.

Повреждения спинного мозга могут быть прямыми, при которых возникают сотрясение, разрыв или интрамедуллярное кровоизлияние, и непрямыми, обусловленными сдавлениями извне или нарушением кровоснабжения вплоть до развития инфаркта.

Спинальные травмы могут осложняться внутренней и наружной ликвореей.

Внутренняя ликворея развивается при отрыве корешков и нарушении целостности твердой оболочки спинного мозга.

Наружная ликворея обычно наблюдается при проникающих ранениях спинного мозга и опасна развитием инфекции.

1. Эпидуральная — возникает кровотечение вследствие разрыва эпидуральных вен, обычно сочетается с повреждением позвоночника.

2. Субдуральная — встречается реже.

Интрамедуллярные повреждения могут быть результатом:

— непосредственного давления на спинной мозг;

— прохождения ударной волны;

— сдавление спинного мозга отломками костей;

— ножевых и огнестрельных ранений;

— разрыва сосудов в момент прохождения ударной волны и кровоизлияния в ткань мозга.

Наиболее частыми причинами спинальных травм являются:

— дорожные аварии;

— падения с высоты;

— спортивные травмы;

— ножевые и огнестрельные ранения.

Отягощающие факторы спинальной травмы — шейный спондилез, разрыв и отек передней и задней продольных связок.

Определенное значение имеют остеохондроз позвоночника и конституция пострадавшего (масса тела, длина шеи).

Источник

Гиперфлексионная и гиперэкстензионная травмы шейного отдела позвоночника объединены универсальным термином – хлыстовая травма шеи (ХТШ). Эта травма является результатом внезапного ускорения – замедления движения шеи и верхней части туловища вследствие форсированного внешнего удара, напоминающего удар хлыстом.

Механизм ХТШ заключается в том, что во время резкого удара автомашины о какое-то препятствие головы сидящего в салоне водителя или пассажира совершает резкое разгибательное и сгибательное движение. При этом происходит перерастяжение структур переднего опорного комплекса шейного отдела позвоночника (межпозвоночного диска, передней продольной связки, мышц) и компрессия структур заднего опорного комплекса (задней продольной и межпозвоночных связок, дугоотросчатых суставов, мышц).

В последнее время ХТШ, полученная при дорожно-транспортных происшествиях, является наиболее распространенной, и экспертная оценка ее представляет значительные сложности, так как при клиническом обследовании сразу после травмы не выявляется весь комплекс клинических признаков. Временное компенсирование травматического процесса часто клиницистами интерпретируется как выздоровление.

Однако, механизмы такой компенсации постепенно истощаются, и у пострадавшего начинают нарастать симптомы, отсутствующие при первичном обследовании.

К таким прогрессирующим синдромам относятся: нарушение психики, вегетативно-сосудистые и вестибуло-вегетативные реакции. Последние ошибочно могут трактоваться клиницистами и судебно-медицинскими экспертами как патология, не связанная с травмой.

Клинические проявления ХТШ объясняются возникновением ноцицептивных импульсов из травмированных мягких тканей, последующим мышечным спазмом и локальным отеком.

При ХТШ возможна также ирритации позвоночных артерий и расположенных вокруг них симпатических волокон спазмированными мышцами, их компрессия в области атланта-аксиса или остеофитами в среднем и нижнем шейных комплексах.

В клинике ХТШ выделяются две основных группы клинических синдромов: 1) цервикальный лигаментомиофасциальный синдром и 2)синдром позвоночной артерии.

В связи со сказанным нами проведено исследование с целью решения следующих вопросов: 1) определить удельный вес ХТШ среди других травм вообще и среди травм в салоне автомобиля; 2)изучить обоснованность клинического диагноза; 3) дать экспертную оценку с позиций степени тяжести вреда здоровью; 4)разработать алгоритм клинического обследования пострадавших; 5) выявить неблагоприятные прогностические факторы, влияющие на характер течения ХТШ.

Для решения указанных задач нами изучен материал 251 заключения эксперта и актов судебно-медицинского исследования и 365 карт амбулаторных и стационарных больных, перенесших ХТШ.

Из общего количества проанализированных экспертиз по поводу травмы (10949) ХТШ составила 2,3% а среди травм в салоне автомобиля при ДТП – 19,6%.

По половому признаку среди потерпевших преобладали лица женского пола 65,6%. По происхождению травма шеи распределялась следующим образом: в 90,6% травма возникла при дорожно-транспортных происшествиях, в 9,4% случаях при других обстоятельствах. Среди потерпевших при дорожно-транспортных происшествиях было 34,4% водителей, 51,7% пассажиров и 13,9% — пешеходов.

У абсолютного большинства потерпевших травма шеи диагностировалась врачами как ушиб шейного отдела позвоночника. Согласно заключений экспертов в 47,2% случаев данные повреждения квалифицировались как повреждения, причинившие легкий вред здоровью, в 6,1% случаев – средней тяжести вред здоровью в 34,5% случаев — без вреда для здоровья. В 12,1% случаев эксперты в своих выводах указывали на необоснованность установленного клинического диагноза «ушиб шейного отдела позвоночника» и степень тяжести вреда здоровью не определяли. Считаем, что подобная несогласованность связана с различным толкованием понятия «ушиб шейного отдела позвоночника» судебно-медицинскими экспертами и клиницистами и недостаточным обследованием потерпевших в условиях клиники.

У клиницистов наиболее часто встречается расширенное толкование понятия «ушиб шейного отдела позвоночника», что объясняется соединением двух понятий: механизма травмы и областью повреждения и, включает в себя повреждения мягких тканей, без выявления скрытых признаков травмы позвоночника и спинного мозга.

Неодинаковый подход к сущности отдельных понятий, терминов нередко приводит и к различной оценке данных клиники, морфологии результатов инструментальных методов исследований, что не способствует объективной оценке травмы.

Ушиб (contusio): — «…закрытое механическое повреждение мягких тканей или органов, не сопровождающееся видимыми нарушениями их анатомической целости, что и отличает ушиб от закрытых (подкожных) разрывов тканей и органов. Ушиб часто сопутствует травматическому перелому, ране и т.д.» Характерными изменениями при ушибе является большой комплекс изменений от паралитического расширения сосудов травмированных тканей, наступающего вслед за их кратковременным рефлекторным спазмом и ведущего к застойной гиперемии и серозному пропитыванию тканей, до множественных разрывов мелких сосудов с кровоизлияниями, имбибицией тканей кровью, гематом в области суставов — гемартрозу. При тяжелом ушибе присоединяется первичный травматический некроз ткани и т.п.

Таким образом, ушиб – это и травматическое воспаление кожи, подкожно-жировой клетчатки, и миозиты, оститы, периоститы, кровоизлияния, гематомы, гемартрозы. Это означает, что термин «ушиб шейного отдела позвоночника» включает в себя множество различных по своему виду повреждений.

Нами проведено сравнительное исследование клинических проявлений ХТШ по данным литературы и данным медицинских карт. Из 19 признаков клинических проявлений врачами регистрируется лишь 9 признаков, что составило 47,3 %. Указанное означает, что в 52,7% случаев врачами травматологами фиксируются не все субъективные и объективные признаки ХТШ.

Устранить данные противоречия по нашему мнению, возможно при использовании алгоритма клинико-экспертной оценки клинико-экспертной оценки клинических и морфологических особенностей травмы шейного отдела позвоночника.

Нами составлен такой алгоритм, включающий в себя оценку комплекса факторов:

1) механизм воздействия внешнего повреждающего фактора – условия взаимодействия повреждающего фактора с областью повреждения – прямой контакт или хлыстовое (импульсное) воздействие;

2) морфологический субстрат повреждения;

3) клинические особенности течения травмы;

4) клинико-экспертная оценка.

Алгоритм клинико-экспертной оценки в виде формализованной карты клинического обследования потерпевшего с ушибом шейного отдела позвоночника ориентирует неврологов и судебно-медицинских экспертов на максимально-полное применение неврологического, нейропсихологического и нейровизуализационного методов исследования, в том числе и в динамике, что будет отражать объективную картину травмы.

Кроме того, нами предпринята попытка обозначить прогностически неблагоприятные факторы, имеющие значение для объективной оценки клиницистами и судебно-медицинскими экспертами длительности расстройства здоровья и причиненного вреда здоровью.

К таким факторам относятся: 1) получение травмы при заднем или фронтальном типах столкновения транспортных средств; 2) изменение положения головы (поворот вправо, влево, наклон вперед, назад), либо изменение положения тела потерпевшего в салоне автомобиля в момент травмирования; 3) усугубление имевшихся до травмы головных болей и боли в области шеи; 4) ухудшение течения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника, в частности остеохондроза; 5) затяжной характер компенсации у лиц зрелого и пожилого возраста; 6) более частое возникновение и длительное течение травмы у лиц женского пола; 7)нефизиологическая конструкция сидения в автомобиле (отсутствие подголовников); 8) более выраженное смещение цервикальных структур при фиксации туловища ремнем безопасности; 9) ярко-выраженная картина неврологических расстройств ближайшем периоде после травмы указывает на значительные морфологические изменения при травме.

ВЫВОДЫ:

Научно-прикладная разработка темы «хлыстовая травма шеи» является перспективной в целях установления объективных критериев диагностики, особенности клинического течения, длительности расстройства здоровья и экспертной оценки вреда здоровью.

Для унифицированной оценки клинических и экспертных критериев хлыстовой травмы шеи наиболее приемлемым является фиксация признаков по алгоритму клинического обследования потерпевших с последующим многофакторным анализом.

При экспертной оценке хлыстовой травмы шеи с позиций установления степени тяжести вреда здоровью необходимо не только учитывать результаты многофакторного анализа, но и принимать во внимание совокупность прогностически неблагоприятных факторов, влияющих на развитие клинических и морфологических проявлений хлыстовой травмы шеи.

Источник

Травма позвоночника – это травматическое повреждение структур, образующих позвоночный столб (костей, связок, спинного мозга). Возникает вследствие падений с высоты, автодорожных, промышленных и природных катастроф. Проявления зависят от особенностей травмы, наиболее типичными симптомами являются боль и ограничение движений. При повреждении спинного мозга или нервных корешков выявляется неврологическая симптоматика. Диагноз уточняют, используя рентгенографию, МРТ, КТ и другие исследования. Лечение может быть как консервативным, так и оперативным.

Общие сведения

Травма позвоночника – распространенное повреждение, составляющее 2-12% от общего количества травм опорно-двигательного аппарата. В молодом и среднем возрасте чаще страдают мужчины, в пожилом – женщины. У детей травмы позвоночника выявляются реже, чем у взрослых. Обычно причиной становится интенсивное травматическое воздействие, однако у пожилых людей повреждения позвоночника могут возникать даже при незначительной травме (например, при обычном падении дома или на улице).

Последствия зависят от особенностей травмы позвоночника. Значительную долю повреждений составляют тяжелые поражения. По статистике, около 50% от общего числа травм заканчивается выходом на инвалидность. При повреждениях спинного мозга прогноз еще более неблагоприятный – инвалидами становятся от 80 до 95% больных, примерно в 30% случаев наблюдается летальный исход. Лечение травм позвоночника осуществляют травматологи-ортопеды, вертебрологи и нейрохирурги.

Травма позвоночника

Причины

В большинстве случаев травмы позвоночника возникают в результате интенсивных воздействий: автодорожных происшествий, падений с высоты, обрушений (например, обвалов перекрытий здания при землетрясениях, завалов в шахтах). Исключение – повреждения, которые появляются на фоне предшествующих патологических изменений позвоночника, например, остеопороза, первичной опухоли или метастазов. В подобных случаях травма позвоночника нередко образуется вследствие обычного падения, удара или даже неловкого поворота в постели.

Как правило, тип травмы позвоночника можно предсказать по характеру воздействия. Так, при дорожно-транспортных происшествиях у водителя и пассажиров нередко выявляется хлыстовая травма – повреждение шейного отдела позвоночника, обусловленное резким сгибанием или разгибанием шеи во время экстренного торможения или удара в автомобиль сзади. Кроме того, шейный отдел позвоночника страдает при травме ныряльщика – прыжке в воду вниз головой в недостаточно глубоком месте. При падении с высоты часто наблюдается сочетанная травма: перелом нижнегрудного отдела позвоночника, перелом таза и перелом пяточных костей.

Патанатомия

Позвоночный столб состоит из 31-34 позвонков. При этом 24 позвонка соединяются между собой с помощью подвижных сочленений, а остальные срастаются и образуют две кости: крестец и копчик. Каждый позвонок образован лежащим впереди массивным телом и расположенной сзади дугой. Дуги позвонков являются вместилищем для спинного мозга. У каждого позвонка, кроме I и II шейного, есть семь отростков: один остистый, два поперечных, два верхних и два нижних суставных.

Между телами позвонков расположены эластичные межпозвонковые диски, а верхние и нижние суставные отростки соседних позвонков соединены при помощи суставов. Кроме того, позвоночный столб укреплен связками: задней, передней, надостистыми, межостистыми и междужковыми (желтыми). Такая конструкция обеспечивает оптимальное сочетание стабильности и подвижности, а межпозвонковые диски амортизируют нагрузки на позвоночник. I и II шейные позвонки имеют вид колец. Второй позвонок снабжен зубовидным отростком – своеобразной осью, на которой голова вместе с первым позвонком вращается относительно туловища.

Внутри дужек позвонков находится спинной мозг, покрытый тремя оболочками: мягкой, твердой и паутинообразной. В верхнепоясничном отделе спинной мозг сужается и заканчивается терминальной нитью, окруженной пучком корешков спинномозговых нервов (конским хвостом). Кровоснабжение спинного мозга осуществляется передней и двумя задними спинномозговыми артериями. Установлено, что мелкие ветви этих артерий распределяются неравномерно (одни участки имеют богатую коллатеральную сеть, образованную несколькими ветвями артерии, другие снабжаются кровью из одной ветви), поэтому причиной повреждения некоторых участков спинного мозга могут стать не только прямые разрушительные воздействия, но и нарушения местного кровообращения вследствие разрыва или сдавления артерии небольшого диаметра.

Классификация

В зависимости от наличия или отсутствия ранения травмы позвоночника делят на закрытые и открытые. С учетом уровня повреждения выделяют травмы поясничного, грудного и шейного отдела. С учетом характера повреждения различают:

- Ушибы позвоночника.

- Дисторсии (разрывы или надрывы суставных сумок и связок без смещения позвонков).

- Переломы тел позвонков.

- Переломы дуг позвонков.

- Переломы поперечных отростков.

- Переломы остистых отростков.

- Переломовывихи позвонков.

- Вывихи и подвывихи позвонков.

- Травматический спондилолистез (смещение вышележащего позвонка по отношению к нижележащему в результате повреждения связок).

Кроме того, в клинической практике выделяют стабильные и нестабильные травмы позвоночника. Стабильные повреждения – такие, которые не представляют угрозы в плане дальнейшего усугубления травматической деформации, при нестабильных повреждениях деформация может усугубляться. Нестабильные травмы позвоночника возникают при одновременном нарушении целостности задних и передних структур позвонков, к числу подобных повреждений относят переломовывихи, подвывихи, вывихи и спондилолистез.

Важнейшее клиническое значение имеет принятое в травматологии и ортопедии разделение травм позвоночника на две большие группы: неосложненные (без повреждения спинного мозга) и осложненные (с повреждением спинного мозга). Выделяют три типа повреждений спинного мозга:

- Обратимое (сотрясение).

- Необратимое (контузия, ушиб).

- Сдавление спинного мозга (компрессионная миелопатия) — возникает из-за отека, гематомы, давления поврежденных мягких тканей или фрагментов позвонков; нередко образуется под влиянием сразу нескольких факторов.

Симптомы травм позвоночника

Ушиб позвоночника проявляется разлитой болезненностью, подкожными кровоизлияниями, припухлостью и незначительным ограничением движений. При дисторсии в анамнезе обычно выявляется резкое поднятие тяжестей. Пациент предъявляет жалобы на острую боль, движения ограничены, возможна болезненность при пальпации поперечных и остистых отростков, иногда наблюдаются явления радикулита. При переломах остистых отростков в анамнезе отмечается удар или резкое сокращение мышц, пострадавший жалуется на умеренную боль, пальпация сломанного отростка резко болезненна.

При переломах поперечных отростков возникает разлитая боль. Выявляется симптом Пайра (локальная боль в околопозвоночной области, усиливающаяся при повороте туловища в противоположную сторону) и симптом прилипшей пятки (невозможность оторвать от поверхности выпрямленную ногу на стороне поражения в положении лежа на спине). При хлыстовых травмах появляется боль в шее и голове, возможно онемение конечностей, нарушения памяти и невралгии. У молодых больных неврологическая симптоматика обычно слабо выражена и быстро исчезает, у пожилых иногда наблюдаются серьезные нарушения вплоть до параличей.

При трансдентальном вывихе атланта (переломе зуба аксиса и смещении отломка вместе с атлантом кпереди) в анамнезе обнаруживается форсированное сгибание головы или падение на голову. Пациенты с грубым смещением зуба и атланта погибают на месте из-за сдавления продолговатого мозга. В остальных случаях наблюдается фиксированное положение головы и боль в верхних отделах шеи, иррадиирующая в затылок. При лопающихся переломах атланта со значительным смещением отломков больные также гибнут на месте, при отсутствии смещения или небольшом смещении отмечается ощущение нестабильности головы, боли или потеря чувствительности в шее, теменной и затылочной области. Выраженность неврологической симптоматики может сильно варьировать.

При переломах, переломовывихах, вывихах и подвывихах шейных позвонков возникают боли и ограничение движений в шее, выявляется расширение межостистого промежутка и локальная выпуклость в области повреждения. Может определяться штыкообразное искривление линии остистых отростков. Чаще страдают нижнешейные позвонки, в 30% случаев наблюдается поражение спинного мозга. В поясничном и грудном отделе позвоночника обычно диагностируются переломы и переломовывихи, сопровождающиеся задержкой дыхания в момент травмы, болью в пораженном отделе, ограничением движений и напряжением мышц спины.

Симптомы повреждения спинного мозга определяются уровнем и характером травмы. Критический уровень – IV шейный позвонок, при повреждении выше этой области возникает паралич диафрагмы, влекущий за собой остановку дыхания и смерть пострадавшего. Двигательные нарушения, как правило, симметричны за исключением травм конского хвоста и колотых ран. Отмечаются нарушения всех видов чувствительности, возможно как ее снижение вплоть до полного исчезновения, так и парестезии. Страдают функции тазовых органов. Нарушается кровоток и лимфоотток, что способствует быстрому образованию пролежней. При полных разрывах спинного мозга часто наблюдается изъязвление желудочно-кишечного тракта, осложняющееся массивным кровотечением.

Диагностика

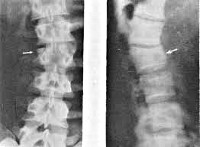

Диагноз выставляют с учетом анамнеза, клинической картины, данных неврологического осмотра и инструментальных исследований. При повреждении поясничного, грудного и нижнешейного отдела назначают рентгенографию позвоночника в двух проекциях. При травме верхнешейного отдела (I и II позвонков) выполняют рентгенографию через рот. Иногда дополнительно делают снимки в специальных укладках. При подозрении на повреждение спинного мозга проводят спиральную компьютерную томографию, восходящую или нисходящую миелографию, люмбальную пункцию с ликвородинамическими пробами, МРТ позвоночника и вертебральную ангиографию.

Лечение травм позвоночника

Пациентам со стабильными легкими повреждениями назначают постельный режим, тепловые процедуры и массаж. Более тяжелые травмы позвоночника являются показанием для иммобилизации (положение на щите, корсеты, специальные воротники), при необходимости перед началом иммобилизации проводят вправление. Иногда используют скелетное вытяжение. Срочные хирургические вмешательства осуществляют при нарастающей неврологической симптоматике (этот симптом свидетельствует о продолжающемся сдавлении спинного мозга). Плановые реконструктивные операции на позвоночнике с восстановлением и фиксацией поврежденных сегментов проводят при неэффективности консервативного лечения.

Реабилитация после неосложненных травм позвоночника включает в себя обязательные занятия ЛФК. В первые дни после поступления пациенты выполняют дыхательные упражнения, начиная со второй недели – движения конечностями. Комплекс упражнений постепенно дополняют и усложняют. Наряду с ЛФК применяют тепловые процедуры и массаж. При осложненных травмах позвоночника назначают электроимпульсную терапию, препараты для стимуляции метаболизма (ноотропил), улучшения кровообращения (кавинтон) и стимуляции регенерации (метилурацил). Используют стекловидное тело и тканевые гормоны.

Прогноз и профилактика

Прогноз зависит от уровня и тяжести повреждения, а также от временного промежутка с момента травмы до начала полноценного лечения. При легких стабильных травмах позвоночника обычно наступает полное выздоровление. При повреждении спинного мозга существует высокая вероятность развития осложнений. Возможны урологические проблемы, гипостатическая пневмония и обширные пролежни с переходом в сепсис. Очень высок процент выхода на инвалидность. Профилактика включает меры по снижению уровня травматизма.

Источник