Ушиб легкого может вызвать пневмонию

Ушиб лёгкого – это повреждение лёгочной ткани с сохранением целостности висцеральной плевры, возникающее в результате тупой травмы или сдавления грудной клетки. Сопровождается болями в груди, одышкой, в ряде случаев – кровохарканьем. Диагноз устанавливается на основании данных анамнеза, осмотра, результатов рентгенологического исследования и компьютерной томографии грудной полости, бронхоскопии. Лечение травмы легкого проводится консервативно, с применением анальгетиков, антибиотиков, кортикостероидов, физиотерапии, ЛФК. При необходимости осуществляется респираторная поддержка.

Общие сведения

Ушиб (контузия, сотрясение) лёгкого относится к закрытым травматическим повреждениям грудной клетки. Чаще всего встречается у пострадавших в дорожно–транспортных происшествиях. По данным медицинской статистики, ушиб легкого наблюдается у 30-55% пациентов с торакальными травмами. Нередко сочетается с переломами рёбер, иногда − с разрывом лёгкого. При обширных повреждениях и размозжениях лёгочной паренхимы в 50-60% случаев развивается жизнеугрожающее состояние – острый респираторный дистресс–синдром. У 10-40% травматологических больных контузия лёгочной ткани заканчивается летально.

Ушиб легкого

Причины ушиба лёгкого

Травматическое повреждение лёгких происходит в результате механического воздействия на грудную клетку. К контузии приводит сильный удар тупым предметом или взрывной волной в область груди. Ушиб возникает как на стороне воздействия, так и в противоположном лёгком (из-за противоудара). Наиболее часто причиной такого рода травм являются автокатастрофы. Подавляющее большинство пострадавших составляют водители, ударившиеся грудью о рулевую колонку. Выраженное сотрясение лёгких, вплоть до размозжения тканей, возникает в результате падения с высоты на спину или живот, а также при сдавлении грудной клетки тяжёлыми предметами.

Патогенез

Сильный удар в грудную клетку травмирует её костный каркас. Внутренняя поверхность прогнувшихся рёбер повреждает лёгкое, вызывая его ушиб. Травмируется сосудистая сеть, лёгочная паренхима пропитываются кровью. Тяжёлая травма нередко сопровождается отрывом бронхов. Из-за рефлекторного смыкания голосовой щели нарастает внутригрудное давление, ведущее к разрыву межальвеолярных перегородок. В результате этого образуются кисты, заполненные воздухом (пневмоцеле) и кровью (гематоцеле). От противоудара возникают аналогичные повреждения с другой стороны. Происходит смещение органов грудной полости и ушиб лёгких о контрлатеральную половину грудной клетки, позвоночник. Пропитанная кровью лёгочная ткань частично теряет эластичность, что приводит к нарушению газообмена и кислородному голоданию.

Классификация

Характер травматического повреждения ткани лёгких зависит от размеров поверхности воздействующего предмета и силы удара. Исходя из площади травматической инфильтрации паренхимы, ушиб лёгких бывает ограниченным и обширным. Распространённость и локализация зоны ушиба имеет клиническое и прогностическое значение. Массивная контузия лёгочной паренхимы нередко приводит к смерти пострадавшего на месте происшествия. По тяжести течения выделяют три степени патологического процесса:

- Лёгкая степень. Ограниченный ушиб локализуется поверхностно, в периферических участках лёгкого. Занимает 1-2 лёгочных сегмента. Дыхательная недостаточность отсутствует.

- Средняя степень. Зона ушиба распространяется на несколько сегментов. Возможны отдельные фокусы размозжения паренхимы, повреждения сосудов среднего калибра. Присутствует умеренная дыхательная недостаточность. Насыщение крови кислородом 90–95%.

- Тяжёлая степень. Наблюдается обширное поражение альвеолярной ткани с размозжением, повреждением прикорневых структур, магистральных сосудов. Развивается острая дыхательная недостаточность, содержание кислорода в периферической крови резко снижается.

Симптомы ушиба лёгкого

Клинические проявления при незначительной контузии лёгких могут отсутствовать. Пациенты часто не придают значения болевому синдрому при ограниченном поверхностном повреждении лёгкого, принимая его за признак ушиба грудной стенки или перелома ребра. Боль локализуется на стороне поражения, усиливается при глубоком вдохе, нажатии на грудную стенку, наклонах и движениях туловища. Интенсивность болевого синдрома зависит от площади и глубины ушиба. Выраженная двусторонняя торакалгия появляется при обширной травматизации лёгочной ткани.

Кровохарканье (кашель с примесью крови в мокроте) свидетельствует о среднетяжёлом или тяжёлом характере травматического процесса. Возникает в течение первых суток после травмы, может быть однократным или повторяющимся в течение 1-7 дней. Отсутствие кровохарканья не исключает контузию лёгких. Другими специфичными симптомами серьёзного повреждения респираторной системы являются признаки «шокового» лёгкого. Пострадавшего беспокоит прогрессивно нарастающая одышка, тахикардия, снижение артериального давления. Кожные покровы пациента бледнеют, появляется цианоз. Косвенными признаками закрытой лёгочной травмы могут служить кровоподтёки в месте удара.

Осложнения

Ограниченный поверхностный ушиб лёгкого обычно протекает без последствий. При отсутствии своевременной медицинской помощи среднетяжёлая лёгочная травма чревата опасными осложнениями. Самым частым из них (25-30% пострадавших) является посттравматическая пневмония, способная самостоятельно привести к гибели больного. Нередко лёгочный ушиб завершается формированием участков пневмофиброза. После травмы иногда остаются заполненные воздухом полости. При субплевральном расположении такие кисты могут стать причиной пневмоторакса. Приблизительно 5% пациентов, получивших ушиб лёгкого, становятся инвалидами из-за развивающейся впоследствии хронической лёгочно-сердечной недостаточности. Без адекватного лечения «шоковое» лёгкое обязательно приводит к летальному исходу.

Диагностика

При подозрении на ушиб лёгкого пациента обязательно осматривает торакальный хирург или травматолог. Уточняются обстоятельства травмы. При осмотре необходимо обратить внимание на цвет кожных покровов, наличие гематом, ссадин в области груди и спины, позу пострадавшего. Из-за болевого синдрома при одностороннем ушибе пациент щадит травмированную половину грудной клетки, поддерживает её рукой. Дыхательная недостаточность вынуждает больного занимать положение сидя с опущенными вниз ногами (ортопноэ). Для уточнения диагноза требуется проведение:

- Физикального исследования. Пальпаторно определяется усиление боли при надавливании на грудь или спину в проекции ушиба. Нередко удаётся прощупать места переломов рёбер. При аускультации выслушиваются влажные мелко- и среднепузырчатые хрипы в повреждённом лёгком.

- Лабораторных анализов. Клинический анализ крови малоинформативен сразу после травмы. Выполняется для исключения сопутствующего внутреннего кровотечения. На лёгочное повреждение может указывать наличие эритроцитов в анализе мокроты. Исследование газового состава крови позволяет уточнить степень гипоксемии. Для быстрого определения насыщения крови кислородом используется пульсоксиметрия.

- Лучевых методик. Участки инфильтрации лёгочной ткани, соответствующие зоне ушиба, определяются на рентгенограмме через 24-48 часов от момента травмы. Рентгенография легких позволяет выявить пневмо- и гемоторакс, повреждение костного каркаса. При тяжёлой травме органов дыхания предпочтительнее выполнить компьютерную томографию. Она помогает определить наличие пневмоцеле, ателектазов, отдифференцировать ушиб от разрыва лёгкого.

- Эндоскопии бронхов. Бронхоскопия является вспомогательным методом. Назначается по показаниям. При наличии кровохарканья помогает выявить источник кровотечения. Отёк и гиперемия слизистых оболочек бронхов являются косвенными признаками ушиба респираторных органов. Одновременно выполняется лечебная санация бронхов.

КТ ОГК. Контузионный очаг в нижней доле правого легкого (красная стрелка) у пациента с торакальной травмой: перелом ребра справа (синяя стрелка), пневмоторакс справа (зеленая стрелка).

Лечение ушиба лёгкого

При отсутствии жалоб пациент с подозрением на ушиб ткани лёгкого госпитализируется в отделение хирургии или травматологии на 1-2 суток под наблюдение. Пострадавшему с диагностированным травматическим повреждением дыхательной системы рекомендуется полный покой. Обычно назначается консервативное лечение. Основные принципы медикаментозной терапии:

- Адекватное обезболивание. Применяются нестероидные противовоспалительные препараты. При выраженном болевом синдроме, сопутствующих переломах рёбер, позвоночника выполняются лечебные субплевральные блокады межрёберных нервов. При неосложнённом небольшом лёгочном ушибе для выздоровления достаточно ограничить физическую активность пациента и назначить анальгетики.

- Купирование острой дыхательной недостаточности. Назначается оксигенотерапия через носовой катетер. Для улучшения функции газообмена используются кортикостероидные гормоны. Для стабилизации гемодинамики применяется инфузионно-трансфузионная терапия. При нарастании дыхательных расстройств пострадавший переводится на искусственную вентиляцию лёгких.

- Профилактика пневмонии. Нарушение дренажной функции респираторного тракта является показанием для санации дыхательных путей. При появлении первых клинических и рентгенологических признаков пневмонии назначаются антибиотики широкого спектра действия, обычно цефалоспоринового ряда.

Показанием для хирургического вмешательства являются отрывы крупных бронхов, повреждения магистральных сосудов. В восстановительном периоде широко используются физиотерапевтические процедуры (магнитолазерная терапия, спелеолечение), массаж, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика. Рекомендуются регулярные пешие прогулки, плавание.

Прогноз и профилактика

Ограниченный ушиб паренхимы лёгкого разрешается полностью и без каких-либо последствий в течение двух недель. Прогноз при повреждениях средней степени тяжести в основном благоприятный. Однако отсутствие эффективного лечения, пожилой возраст и сопутствующая патология нередко провоцируют развитие тяжёлых последствий. Причиной смерти становятся обширные глубокие ушибы с разрывами и размозжением лёгочной паренхимы. Соблюдение мер личной безопасности, правил охраны труда помогают избежать травм. Своевременное обращение в лечебное учреждение и выполнение рекомендаций медицинского персонала являются профилактикой осложнений.

Источник

Ушибы лёгкого являются очень опасными травмами. Именно поэтому симптомы и лечение должны быть известны каждому, ведь вовремя распознав травму, можно предотвратить тяжелые последствия. В отличие от ушибов конечностей, лечить ушиб легкого тяжело и долго, к тому же, прогноз после такой травмы может быть неутешительным даже при хорошей терапии.

Когда возникает ушиб легкого, то происходит его повреждение, однако данная травма не приводит к нарушению целостности тканей. Несмотря на это, такой ушиб может стать причиной гематомы в легком, поскольку в легочной ткани довольно большое количество кровеносных сосудов, которые могут повреждаться при различных обстоятельствах.

Причины возникновения

Ушиб легких можно получить в разных ситуациях, при которых физическая сила воздействует на область грудной клетки. Человек может упасть и удариться грудью, либо спиной, может стать участником драки или нападения, его тело может защемить между двумя предметами. Часто такие повреждения возникают при ДТП — водитель во время аварии ударятся грудной клеткой об руль, что и становится причиной травмы лёгких. Чаще всего травма возникает во время падений на твердый предмет и может случаться как у взрослых людей, так и у детей.

Клиническая картина

Сразу после того как произошел ушиб легкого, его можно спутать с другим повреждением — ушибом грудной клетки. Разница в том, что при ушибе грудины повреждаются мягкие ткани, прикрывающие ребра, а легкие не задеваются.

Спустя несколько часов начинают появляться специфические признаки, указывающие на поверхностное повреждение легочной ткани:

- у человека очень быстро нарастает одышка;

- на месте травмы возникает кровоподтек;

- пострадавший начинает хрипеть во время дыхания;

- кожные покровы начинают синеть из-за недостаточного снабжения кислородом;

- усиливается сердцебиение;

- при тяжелой травме возможно выделение мокроты с кровью;

- грудная клетка становится больше из-за скопившейся крови;

- возникает болезненный синдром, становящийся интенсивнее во время глубоких вдохов;

- изредка дыхание может полностью останавливаться.

Если после удара грудной клеткой возник хоть один из перечисленных выше признаков, нужно срочно обратиться к доктору и обследоваться. Не начатое вовремя лечение может оказаться безрезультатным, без медицинской помощи человек рискует не только здоровьем, но и жизнью.

Первая помощь

Если у человека отмечаются симптомы ушиба легкого, необходимо вызвать медиков и оказать пострадавшему доврачебную помощь. Человек все время должен находиться в положении полусидя и как можно меньше двигаться. Дышать следует неглубоко и равномерно, чтобы не вызывать новых приступов боли. Для уменьшения болевого синдрома на грудную клетку накладывается холодный компресс, для этого можно обернуть грудь мокрым полотенцем. Использовать для компресса лед не рекомендуется, так как можно запросто получить пневмонию.

Прием обезболивающих препаратов до приезда врачей нежелателен, так как это приведет к смазыванию симптоматики и затруднит постановку диагноза. В отличие от перелома ребер, при ушибе нельзя накладывать давящую повязку. Приехавшая «скорая помощь» должна доставить потерпевшего в пульмонологическое или травматологическое отделение для диагностики травмы и назначения лечебных процедур и медикаментов.

Постановка диагноза

Самостоятельно поставить себе диагноз при данной травме невозможно. Оценивая только внешние признаки, нельзя понять, ушиблена легочная ткань или грудная клетка. Для постановки диагноза необходимо обратиться к доктору и пройти обследование, потому что удары грудной клеткой могут быть чреваты более серьезными повреждениями, к примеру, переломом ребра.

Врач, проводя диагностику, осматривает место ушиба, после чего проводит аускультацию (прослушивание стетоскопом или фонендоскопом). При ушибе доктор слышит влажные хрипы. Во время ультразвукового исследования при ушибе можно увидеть эхопозитивную тень. Диагноз не может ставиться без рентгенографии. На снимке в травмированной области отмечается наличие полиморфного затмения и видно, есть ли кровоподтек.

Иногда после ушиба легочной ткани возникают наполненные кислородом кисты, которые так же видны на рентгеновском снимке. Однако признаки, которые можно увидеть с помощью рентгена, иногда появляются не сразу, а через какое-то время после получения травмы, поэтому врачи часто прибегают к компьютерной томографии, помогающей выявить ушиб сразу же.

Обязательным при постановке диагноза является анализ крови, в котором изучается ее газовый состав. При травме легкого в кровь выбрасывается меньшее количество кислорода. С помощью бронхоскопа доктор проводит фибробронхоскопию. В процессе процедуры в бронхи вводят полую трубку, на конце которой расположен светодиод, освещающий слизистую оболочку. Благодаря этому методу врач может увидеть отечность тканей, гиперемию, воспалительные процессы и кровяные скопления.

Лечебные меры

Лечение ушиба направлено на предотвращение легочного кровотечения и пневмонии. При незначительном ушибе легкого лечение заключается в постельном режиме и принятии обезболивающих препаратов. Иногда в качестве профилактики пневмонии назначается антибактериальная терапия. В основном, после получения незначительного ушиба, человек восстанавливается через несколько дней.

При более тяжелом ушибе, когда в легком скапливается кровь и мокрота, проводится санационная бронхоскопия. При нарушении в легком газообмена, проводится искусственная вентиляция легких. При осложненном ушибе выздоровление наступает не раньше, чем спустя месяц. Лечащий врач также может назначать физиотерапевтические процедуры, способствующие отхождению мокроты и рассасыванию гематомы.

Возможные последствия

Самым распространенным последствием, которое связано с не начатым вовремя лечением, является воспаление легких. Если пневмонию запустить, это может стать причиной острой дыхательной недостаточности и летального исхода. Очень часто ушиб легких протекает параллельно с другими повреждениями — ушибом грудной клетки и переломом ребер. Если человек не обратиться к доктору, и не пройдет обследование, то отломок ребра может проткнуть легкое, а это уже чревато развитием опасных для жизни состояний — пневмоторакса и гемоторакса.

При гемотораксе кровь скапливается в полости плевры, вследствие чего увеличенное в объеме легкое сдавливает здоровое легкое. Это приводит к нарушению функционирования обоих легких, ухудшению сердечного ритма, обморокам. Если ушиб легких сочетается с переломом ребер, то костный отломок может повредить легкое и кожный покров, что приводит к пневмотораксу — попаданию в полость плевры воздуха и спаданию легкого.

Для предотвращения осложнений и последствий ушиба необходимо пройти обследование в кратчайшие сроки после получения травмы для того чтобы исключить более серьезные повреждения, и начать лечение.

Источник

1. ВИЧ, как причина пневмонии

2. Грипп, как первопричина

3. Пневмония на фоне онкологии

4. Посттравматическая пневмония или пневмония после операции

5. Как связаны инсульт и пневмония

6. Пневмония на фоне вирусных инфекций герпеса и ветрянки

7. Пневмония, как осложнение при кори

8. Хламидиоз, переходящий в пневмонию

9. Туберкулёз, как предшественник

10. Пневмония и астма

11. Аллергическая пневмония

Многие представляют воспаление лёгких как очень запущенное простудное заболевание. На самом деле это совсем не так: пневмония – это целый комплекс всевозможных заболеваний, возникающих по самым разным причинам и представляющих собой поражение лёгочной ткани со схожими последствиями. Чаще всего пневмония вызывается определённым возбудителем: бактериальным, грибковым или вирусным, однако, она может развиться и на фоне других самых разных заболеваний: ВИЧ, корь, инсульт, герпес, туберкулёз, онкология, травмы, грипп, хламидиоз, стафилококк, астма, ветряная оспа и другие.

ВИЧ, как причина пневмонии

Всевозможные нарушения иммунитета всегда, так или иначе, являются косвенными причинами различных инфекционных заболеваний. Ослабленный организм не способен давать полноценный отпор всевозможным микроорганизмам, которые в несметных количествах обитают в воздухе, воде и иных средах, с которыми контактирует человек. В случае иммунодефицитных состояний непосредственные возбудители пневмонии легко закрепляются в лёгочных тканях и вызывают их поражение. Однако, в случае с ВИЧ-инфекцией пневмония в 99% случаев имеет несколько другую картину.

Всё дело в том, что в организме человека помимо тех бактерий, с которыми человек живёт в тесном сотрудничестве (бактерии кишечника), как в большом общежитии, проживают сотни видов различных микроорганизмов как абсолютно безопасных, так и условно патогенных (вирус герпеса, различные амёбы и грибки). Они просто проживают в нас или постоянно попадают в организм из окружающей среды и не причиняют вреда, пока иммунная система хоть как-то способна оказывать сопротивление. Когда же механизм естественной защиты отказывает, эти живые существа начинают неконтролируемо плодиться и использовать организм как свою питательную среду, отчего родные клетки начинают потихоньку погибать.

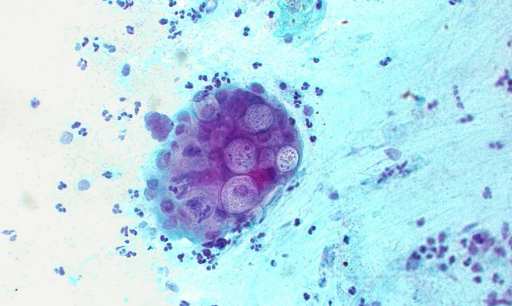

В случае дыхательной системы таким квартирантом является микроорганизм Pneumocystis carinii, который находится на промежуточной стадии между грибками и бактериями. Pneumocystis carinii имеет строение, схожее с бактериальным, и способность передвигаться, однако, несёт грибковую ДНК и размножается споровым способом, характерным исключительно грибкам, и после долгих споров в научных кругах было принято решение всё же отнести его к царству грибов. Популяция этого грибка при резком падении лимфоцитов в крови начинает стремительно размножаться, вызывая такую разновидность воспаления лёгких, как пневмоцистоз. Пневмоцистоз является основной причиной ранней гибели ВИЧ-инфицированных людей и начинает постепенно развиваться с первого дня иммунодефицита. Собственно благодаря этому заболеванию и был впервые обнаружен СПИД. Относительно недавно был открыт способ борьбы с этим недугом, согласно которому заражённый обязан принимать определённые лекарства, сдерживающие грибок в профилактических целях, а после первой пневмонии уже каждый день. Это позволило значительно продлить жизнь людей с ВИЧ-инфекцией.

Грипп, как первопричина

Простудные заболевания, в запущенном виде переходящие в воспаление лёгких, совсем не редкость. Из-за этого у многих сложилось мнение, что пневмония относится к их группе и возникает, если не лечить простуду или грипп. Отчасти это правда: простудные заболевания ослабляют иммунитет и защитные функции дыхательной системы, в которой начинают размножаться бактерии, вирусы и грибки.

Пневмония при гриппе вызывает более половины всех случаев пневмонии, особенно у детей и в периоды эпидемий вируса. Гриппозная пневмония может быть вызвана четырьмя вирусами, относящимися к гриппу: вирусом парагриппа, аденовирусом, респираторно-синцитиальным вирусом (RSV) и непосредственно гриппом типа А и В.

Особенностью воспаления лёгких на фоне гриппа является сложность диагностирования. Иногда гриппозная пневмония проявляет себя как пневмония со всеми сопутствующими симптомами, но игнорируется больным, который всё ещё пытается бороться с обычной, по его мнению, ОРВИ. Либо, наоборот, вызванное этим вирусом воспаление лёгочной ткани не имеет ярко выраженных симптомов пневмонии, а протекает скрыто и очень быстро развивается. В любом случае на фоне ОРВИ этот недуг замечают довольно поздно, что значительно утяжеляет состояние больного и ведёт к большому количеству летальных исходов. Кроме того, к вирусам гриппа во время пневмонии присоединяются бактериальные инфекции, например, стрептококки – обычные возбудители пневмонии.

Как известно, противовирусные препараты и противобактериальные имеют совершенно разный принцип действия, поэтому, если воспаление лёгких имеет смешанный характер, приходится применять комплексную терапию, наносящую значительный токсический удар по организму.

Также нередким заболеванием является постгриппозная пневмония, когда побеждённая инфекция оставляет после себя ослабленный иммунитет и повреждённую дыхательную систему, на которую нападают уже другие возбудители. Пневмония после гриппа протекает довольно тяжело, хоть и имеет менее выраженные симптомы, и возникает около 10 – 14 дней со дня выздоровления от инфекции.

Пневмония на фоне онкологии

Различные инфекционные заболевания, возникающие на фоне онкологии, не должны вызывать особого удивления, ведь, как известно, при злокачественных опухолевых процессах проводится жесточайший курс химиотерапии, вызывающий острые иммунодефицитные состояния.

Пневмония после химиотерапии довольно трудно диагностируется, так как у таких пациентов нет ярковыраженый воспалительной реакции на проникновение возбудителя, а плохое самочувствие и другие симптомы легко могут быть списаны на онкологию и методы борьбы с ней.

При раке лёгких выделяют особую параканкрозную пневмонию, которая развивается в очаге опухолевого процесса у почти 50% пациентов. Всё дело в том, что лёгочная опухоль создаёт идеальные условия для бактерий, которые, в свою очередь, вступая в своеобразный симбиоз с раком, ускоряют рост образования.

Также заболевание может вызывать распад опухоли в лёгких под действием лекарственных средств с образованием большого количества экссудальной жидкости и мёртвых клеток, которые на фоне повреждённого иммунитета вызывают развитие воспалительного процесса.

Посттравматическая пневмония или пневмония после операции

Посттравматическая пневмония, как понятно из её названия, развивается на фоне травмы грудной клетки. Такие травмы могут быть вызваны побоями, падениями в большой высоты, автомобильными авариями и любыми другими мощными ударами, способными вызвать ушиб лёгких. Посттравматическая пневмония на фоне ушибов возникает только в пяти процентах случаев и возникает на фоне следующих причин:

- В лёгких повреждаются капилляры и мелкие сосуды, за счёт чего происходят мелкие кровотечения во внутренние полости лёгких.

- Так как при ушибе зачастую происходит перелом рёбер, то больному для облегчения состояния прописываются противокашлевые препараты, подавляющие этот рефлекс. В результате ушиба в лёгкие начинает выделяться повышенное количество жидкостей: мокроты, крови или экссудата, которые при приёме этих лекарственных средств начинают застаиваться и провоцируют воспалительный процесс. Избежать подобной неприятности помогут грамотные процедуры по очищению лёгких от слизи без кашля.

- Также иногда бывает посттравматическая пневмония на фоне проникающих ранений лёгких с попаданием какой-либо инфекции либо при их неправильном лечении.

Послеоперационная пневмония считается одним из самых частых осложнений в хирургии. Чаще всего это происходит из-за процедуры искусственной вентиляции лёгких, которая может длиться иногда чуть ли не месяцы и более. При проведении ИВЛ, потихоньку начинают атрофироваться естественные функции очистки и вывода мокроты, например, реснитчатый эпителий, вследствие чего на слизистых оболочках начинают задерживаться различные микроорганизмы как непосредственно патогенные, так и условно патогенные, вызывающие заболевание только при сбоях работы организма.

Помимо застоя, недуг может развиться на фоне микроповреждений слизистых оболочек при ИВЛ и бронхоскопии. Во время операций могут образовываться мельчайшие тромбы или сгустки крови, способные вызвать нарушение кровообращения в лёгких. Инфекция способна попасть вместе с кровотоком от места проведения операции, если там развился воспалительный процесс.

И последней причиной послеоперационной пневмонии выступает длительный постельный режим во время которого начинаются процессы застоя, а также в лежачем положении могут попасть в трахею желудочные массы, что довольно нередкое явление.

Как связаны инсульт и пневмония

Пневмония при инсульте распространённое, но, между тем, одновременно малоизвестное заболевание. Мало кто себе может представить, что такое заболевание, как инсульт, представляющее собой разрыв кровеносного сосуда в головном мозге, способен спровоцировать воспаление лёгких, однако, это вполне естественный природный процесс.

Всё дело в том, что при тяжёлом инсульте или инсульте в области, связанной с координацией работы лёгких или кровообращения, нарушается нормальное функционирование дыхательной системы или нарушается кровоток на малом круге кровообращения. Из-за этого начинаются всевозможные застойные процессы и падает иммунитет, чему несказанно радуются возбудители.

Пневмония после инсульта возникает у довольно большого процента пациентов и особенно тех, кто находится в группе риска:

- Пожилые и полные люди.

- Больные с хроническими лёгочными или сердечно-сосудистыми недугами.

- Пациенты с искусственной вентиляцией лёгких.

- Больные, вынужденные находиться в лежачем положении или неспособные кашлять из-за парализации.

- Пациенты, принимающие Н7 блокаторы.

Пневмония на фоне вирусных инфекций герпеса и ветрянки

Вирус герпеса относится к условно патогенным микроорганизмам и присутствует в организмах 70% людей. Этот возбудитель поражает слизистые оболочки самых разных органов и способен при падении иммунитета вызывать как банальный ячмень, так и стоматит или герпетическую ангину – распространённые детские заболевания, так и такое серьёзнейшее заболевание, как герпетическая пневмония.

Герпетическая пневмония встречается весьма редко и развивается на фоне падения иммунитета, очень часто сопровождая какие-либо иные заболевания, например, простудные. Этот недуг можно распознать, если при симптомах воспаления лёгких на коже и слизистых оболочках присутствуют маленькие прозрачные герпетические пузырьки.

Несмотря на редкость, этот тип пневмонии отличается очень высокой смертностью – от 80%. Вирус герпеса вообще не лечиться лекарственными препаратами и постоянно присутствует в латентной форме, сдерживаемый иммунной системой. Лечение герпетического воспаления лёгких должно сочетать противовирусную терапию с иммунной. Только резкое поднятие собственного иммунитета с временным сдерживанием лекарственными средствами способно остановить болезнь.

Ветряная оспа является одной из разновидностей герпеса, переболев которой в раннем детстве человек в большинстве случаев приобретает к ней стойкий иммунитет на всю жизнь.

Ветряная пневмония характерна для тех, кто не сумел приобрести иммунитет в детском возрасте и впервые заболел уже взрослым. Ей также характерен высокий процент летальности и трудности с лечением. Если у человека, подхватившего ветряную пневмонию, всё в порядке с функциями иммунной системы, то, скорее всего, болезнь будет протекать в лёгкой или средней форме и пройдёт сама вместе с ветрянкой. В тяжёлых случаях, усугублённых иммунодефицитными состояниями помочь больному невероятно сложно.

Пневмония, как осложнение при кори

Корь одна из детских инфекций неспособная долго выживать без носителя и практически истреблённая к сегодняшнему дню. Это вирусное заболевание является родственником чумы как человеческой, так и скота, передаётся воздушно-капельным путём и дислоцируется в верхних дыхательных путях, вызывая нарушение дыхания и катар. Сам возбудитель предпочитает размножаться в лимфатических узлах и разноситься по всему организму с кровью и лимфой, вызывая патологические изменения слизистых оболочек, что провоцирует развитие воспаления лёгких или другие заболевания дыхательных путей.

Помимо типичного воспаления и нарушения дыхания, корь провоцирует некрозы тканей или простым языком их отмирание. Некроз лёгочных тканей может приводить к гнойным абсцессам, которые удаляются исключительно хирургически. Помимо некроза, при коревой пневмонии на лёгких образуются всевозможные пузырьки и язвочки, вызывающие поражение органа и нередко летальный исход. Коревая пневмония, как и ветряная, характерна пациентам, заболевшим во взрослом возрасте, но относится к группе практически истреблённых заболеваний.

Хламидиоз, переходящий в пневмонию

Хламидии – распространённые бактериальные микроорганизмы, передающиеся в основном контактным или контактно-бытовым путём, присутствующие у большинства взрослого населения в латентной форме. Хламидийная инфекция способна вызывать различные заболевания дыхательных путей: синусит, бронхит, фарингит и даже пневмонию.

Хламидии являются клеточными паразитами, которые проникают внутрь клеток хозяина в виде особых телец, где и растут, развивают активную жизнедеятельность, в том числе размножаются, попутно убивая носителя. Хламидийная пневмония одна из немногих пневмоний, характерная детям и людям в возрасте до 35 лет. Начинается чаще всего с конъюнктивита, отита и какого-либо респираторного синдрома данной этиологии и может развиваться от недели до целого месяца.

Течение и лечение пневмонии, спровоцированной хламидийной инфекцией совпадает с обычной стафилококковой пневмонией, с поправкой на возбудителя. Отличием являются осложнения в виде гепатита, гемолитической анемии, ДВС-синдрома, миокардита и полиневропатии.

Туберкулёз, как предшественник

Палочка Коха, которая выбрала местом жизнедеятельности лёгкие человека, разрушает их изнутри и нередко провоцирует воспаления, перетекающие в пневмонию. На последних стадиях протекание пневмонии и туберкулёза очень похоже и зачастую происходит одновременно, перетекая в летальный исход. Запущенный туберкулёз лёгких практически всегда осложняется пневмонией, но пневмония никак не может перейти в туберкулёз лёгких, если больной не заразиться туберкулёзной палочкой.

Туберкулёз является очень распространённым и заразным заболеванием, которое не может победить даже современная медицина и зачастую заканчивается летальным исходом, если пациент имеет низкий иммунитет, злоупотребляет вредными привычками либо находится в тяжёлых условиях жизнедеятельности.Туберкулёз является очень распространённым и заразным заболеванием, которое не может победить даже современная медицина и зачастую заканчивается летальным исходом, если пациент имеет низкий иммунитет, злоупотребляет вредными привычками либо находится в тяжёлых условиях жизнедеятельности.