Ушиб коленного сустава дифференциальная диагностика

Ушиб колена – это закрытое травматическое повреждение мягких тканей в области коленного сустава. Является одной из наиболее распространенных травм, относится к категории легких повреждений. Причиной обычно становится падение или удар в быту или во время занятий спортом. Реже наблюдается ушиб колена вследствие несчастных случаев на производстве, дорожно-транспортных происшествий и падений с высоты. Проявляется болями, кровоподтеками, отеком сустава, ограничением опоры и движений. Нередко сопровождается гемартрозом. Диагноз уточняют при помощи рентгенографии, МРТ и артроскопии. Лечение консервативное.

Общие сведения

Ушиб колена – закрытая травма мягких тканей в области коленного сустава, при которой отсутствуют явные повреждения внутрисуставных структур. Может выявляться у пациентов любого возраста и пола, однако чаще страдают дети и молодые люди, ведущие активный образ жизни. Ушибы, полученные в быту либо при занятиях спортом, как правило, изолированные. При высокоэнергетических травмах возможны сочетания с переломом таза, переломами костей верхних и нижних конечностей, ЧМТ и другими повреждениями. Лечение ушибов колена осуществляют травматологи-ортопеды.

Ушиб колена

Причины

Ушиб колена развивается при падениях или ударах тупым тяжелым предметом в область коленного сустава:

- Чаще всего является бытовой травмой, при этом количество взрослых пострадавших увеличивается в зимнее время (из-за гололеда), а количество детей – в период летних каникул.

- Ушиб достаточно часто становится следствием спортивной травмы у легкоатлетов, футболистов, хоккеистов, конькобежцев.

- Реже в травматологии и ортопедии диагностируются ушибы вследствие высокоэнергетических травм: дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев на производстве, природных катастроф.

Выраженность кровоизлияния в ткани, которое играет существенную роль в клинике ушибов колена, зависит от хрупкости сосудов и состояния свертывающей системы крови. При гемофилии, авитаминозах и некоторых других состояниях повреждения возникают даже вследствие незначительного травматического воздействия, отличаются более тяжелым течением.

Патогенез

Тяжесть ушиба колена определяется особенностями травмирующего агента (вес, скорость движения, характер поверхности, твердость и пр.) и типа тканей. Ушибам наиболее подвержены мышцы и жировая клетчатка, меньше страдают фасции и сухожилия. При незначительном повреждении возникает рефлекторный спазм сосудов, сменяющийся их расширением. Выявляется застойное полнокровие, ткани пропитываются жидкостью, выходящей за пределы сосудистого русла. Развивается травматический отек.

При ушибах колена средней тяжести мелкие сосуды разрываются, появляются кровоизлияния, ткани в зоне поражения пропитываются кровью, при скоплении крови в межмышечных и межфасциальных пространствах формируются гематомы. При излитии крови в полость сустава возникает гемартроз. Тяжелые ушибы сопровождаются значительным разрушением тканей без нарушения целостности кожи. В последующем в зоне поражения образуются очаги некроза.

Травматический отек при умеренных и тяжелых повреждениях сменяется реактивным, что объясняет длительное сохранение припухлости и изменение плотности тканей. В процессе асептического воспаления рассасываются омертвевшие клетки и скопившаяся жидкость. В зависимости от тяжести поражения продолжительность периода восстановления колеблется от 1-2 недель до месяца и более.

Симптомы ушиба колена

Пациента беспокоит боль в коленном суставе и затруднения во время ходьбы. Сустав отечен, его контуры сглажены. По передней или переднебоковой поверхности колена нередко выявляются кровоподтеки, в первые дни – красно-багрового цвета, через 5-6 дней – синевато-багровые, после 10-12 суток – зеленовато-бурые. Определяется незначительное или умеренное ограничение движений. Опора обычно сохранена.

Несмотря на то, что серьезные повреждения внутрисуставных структур при ушибе колена отсутствуют, ткани сустава реагируют на травму, это может проявляться гемартрозом или синовитом. Колено увеличивается в объеме, становится шарообразным. По переднебоковым поверхностям надколенника выше и ниже кости просматриваются выбухания. При большом и умеренном количестве крови в суставе четко выявляется флюктуация и баллотирование надколенника.

При незначительном количестве жидкости применяют специальный прием: проверяют симптом баллотирования надколенника, предварительно сдавив сустав с боков (это помогает увеличить выраженность симптома). Количество жидкости в колене может сильно варьироваться. В среднем во время первой пункции удается извлечь 30-50 мл. крови. В отдельных случаях гемартроз достигает 100-150 мл.

В отличие от гемартроза, синовит при свежих ушибах коленного сустава возникает крайне редко, этот симптом характерен для несвежих травм (давностью свыше недели). Количество жидкости также может различаться. При относительно недавнем повреждении экссудат обычно жидкий, светло-соломенного цвета. При старых травмах и отсутствии лечения жидкость темнеет, теряет прозрачность, становится более густой и вязкой. Иногда в пунктате видны нежные тонкие хлопья.

Осложнения

Основными осложнениями ушиба коленного сустава являются гемартроз и синовит. Незначительное количество жидкости в суставе рассасывается самостоятельно, рецидивы отсутствуют. При тяжелых ушибах требуются повторные пункции. Травмы мягких тканей негативно влияют на состояние сустава при наличии хронических заболеваний, могут провоцировать обострения гонартроза и других патологий.

Контрактуры на фоне ушиба колена формируются очень редко, обычно выявляются при тяжелых повреждениях, которые сопровождаются травмами других структур колена, некрозами, отслойкой мягких тканей и рецидивирующим синовитом, требуют продолжительной иммобилизации. Риск ограничения движений и атрофии околосуставных мышц повышается у пожилых и пассивных пациентов, при отказе от занятий лечебной физкультурой, несоблюдении врачебных рекомендаций.

Диагностика

Диагноз устанавливается врачом-травматологом. Первоочередной задачей при ушибе колена является исключение более тяжелых повреждений с помощью объективных и инструментальных методов. Осуществляются следующие процедуры:

- Внешний осмотр. При проведении клинического обследования устанавливают отсутствие деформации, крепитации, патологической подвижности и резкой болезненности, которые могут свидетельствовать в пользу переломов и повреждений связочного аппарата. Определяют тяжесть ушиба с учетом выраженности симптоматики, выявляют скопление жидкости в полости сустава.

- Визуализационные методики. Применяются по показаниям. Для оценки состояния надколенника и суставных концов большеберцовой, малоберцовой и бедренной кости назначают рентгенографию коленного сустава. Исключить повреждение мягкотканных структур можно с помощью УЗИ сустава, МРТ или артроскопии.

Дифференциальная диагностика

Свежие ушибы колена нередко достаточно сложно дифференцировать с повреждениями менисков (особенно при достаточно выраженном болевом синдроме и умеренном или значительном гемартрозе), поскольку на ранних стадиях разрывов менисков преобладает общая неспецифическая симптоматика. При необходимости выполняют сонографию, при наличии данных за повреждение мениска проводят артроскопию.

Инструментальные исследования позволяют оценивать состояние всех мягкотканных структур сустава, поэтому их можно использовать и в ходе дифференциальной диагностики ушибов с повреждением связок. Целесообразность назначения тех или иных дополнительных исследований определяется индивидуально с учетом конкретных симптомов.

Лечение ушиба колена

На этапе первой помощи необходимо обеспечить покой конечности, придать ей возвышенное положение, приложить холод для уменьшения отечности и выраженности кровоизлияний. Пострадавшего доставляют в травмпункт. Лечение ушиба симптоматическое, обычно проводится в амбулаторных условиях и в целом осуществляется по единой схеме.

Консервативная терапия

При отсутствии гемартроза или синовита достаточно ограничить физическую нагрузку. Пациентам выписывают больничный лист, рекомендуют меньше ходить и придавать ноге возвышенное положение в состоянии покоя. На время ходьбы (если это дает положительный эффект) можно использовать эластичный бинт, но только для фиксации, не накладывая его излишне туго, чтобы не нарушить кровоснабжение в области повреждения.

В покое бинт нужно обязательно снимать. В первые дни к ноге следует прикладывать холод (грелку с холодной водой или пакет со льдом, завернутый в полотенце). С третьего дня можно использовать сухое тепло. Ни в коем случае нельзя греть ногу в горячей воде – это увеличит отек и может спровоцировать развитие гемартроза.

Категорически противопоказана уринотерапия. Во-первых, этот метод является антинаучным и не приносит практической пользы, зато может стать причиной раздражения и появления гнойничковых поражений кожи. Во-вторых, накладывание компрессов на область коленного сустава в ряде случаев вызывает развитие рецидивирующего синовита, а иногда – даже тяжелого «мочевого» артрита.

При тяжелых повреждениях и ушибах колена средней тяжести, сопровождающихся гемартрозом или синовитом, накладывают гипсовую лонгету, рекомендуют ограничить нагрузку, назначают анальгетики и УВЧ. При гемартрозе и синовите показана пункция коленного сустава, в ходе которой производится удаление жидкости и промывание сустава раствором новокаина. При необходимости через несколько дней пункцию повторяют.

Физиотерапевтическое лечение

После купирования острых явлений и снятия лонгеты проводят реабилитационные мероприятия для восстановления амплитуды движений, силы и тонуса мышц. Назначают лечебную физкультуру, которая помогает ускорить процесс реабилитации, предупредить атрофию мышц и возникновение контрактур. При лечении ушиба колена используют следующие физиотерапевтические методики:

- СМВ-терапия – электромагнитное поле стимулирует местное кровообращение, дает возможность сократить время рассасывания отека, уменьшить явления воспаления;

- лазеротерапия – воздействие инфракрасным лазером обеспечивает стимуляцию кровообращения, активизацию местных обменных процессов, уменьшение болевого синдрома;

- УЗ-терапия – эффективна при лечении посттравматического синовита, устраняет отек, ускоряет обмен веществ, положительно влияет на течение биохимических процессов;

- индуктотермия – улучшает показатели метаболизма, предупреждает развитие патологических изменений в хрящевой ткани, устраняет отек и боль.

Хирургическое лечение

Операции при ушибах колена применяются редко, производятся в плановом порядке в условиях травматологического стационара.

- При напряженном гемартрозе и интенсивных распирающих болях может быть проведена артроскопическая ревизия и санирующий лаваж сустава. В некоторых случаях в ходе артроскопии коленного сустава выполняют хирургический гемостаз.

- В процессе лечения профессиональных спортсменов иногда осуществляют обработку поврежденного гиалинового хряща: отслоившиеся фрагменты срезают, затем поверхность хряща шлифуют.

После манипуляции накладывают гипс, назначают УВЧ и другие физиотерапевтические процедуры, а после прекращения иммобилизации направляют пациента на ЛФК.

Прогноз

Прогноз при ушибах колена благоприятный. В подавляющем большинстве случаев все симптомы исчезают в течение нескольких дней или недель, остаточные явления отсутствуют. При тяжелых травмах возможны рецидивирующие синовиты, при сопутствующей патологии коленного сустава иногда наблюдается замедленное восстановление, обострение основного заболевания.

Профилактика

Профилактика включает в себя соблюдение мер безопасности при выполнении бытовых действий и во время занятий спортом. Снижение детского травматизма обеспечивается благодаря контролю родителей, постройке нетравмаопасных детских городков, специально оборудованных спортивных площадок. Превентивные мероприятия по борьбе с производственными и автодорожными травмами предусматривают следование правилам техники безопасности или дорожного движения.

Источник

Дифференциальная диагностика повреждений и заболеваний коленного сустава к. м. н. доцент Щепкина Е. А. 2012 г.

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА • Повреждения менисков • Повреждения коллатеральных связок • Повреждения крестообразных связок • Повреждения разгибательного аппарата голени (переломы надколенника, разрывы собственной связки надколенника и четырехглавой мышцы) • Переломы мыщелков бедренной и большеберцовой костей • Хондральные переломы

СИМПТОМЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕНИСКОВ • Симптомы Байкова, Гориневской и др. • Симптом блокады коленного сустава • Симптом щелчка, хруст при движениях • Симптом лестницы • Атрофия четырехглавой мышцы бедра • Симптом Перельмана (симптом «калоши» ) • Боль при ротации, приведении и отведении • Симптом Турнера (гипостезия в проекции внутреннего мыщелка большеберцовой кости) • Компрессионно-дистракционный тест Aplay

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА С ДРУГИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ • Повреждения передней крестообразной связки • Хондральные переломы и хондромаляция • Свободные внутрисуставные тела (суставные «мыши» ) • Болезнь Гоффа • Болезнь Кенига (рассекающий остеохондрит) • Деформирующий артроз с преимущественным поражением внутренних отделов сустава • Хондроматоз

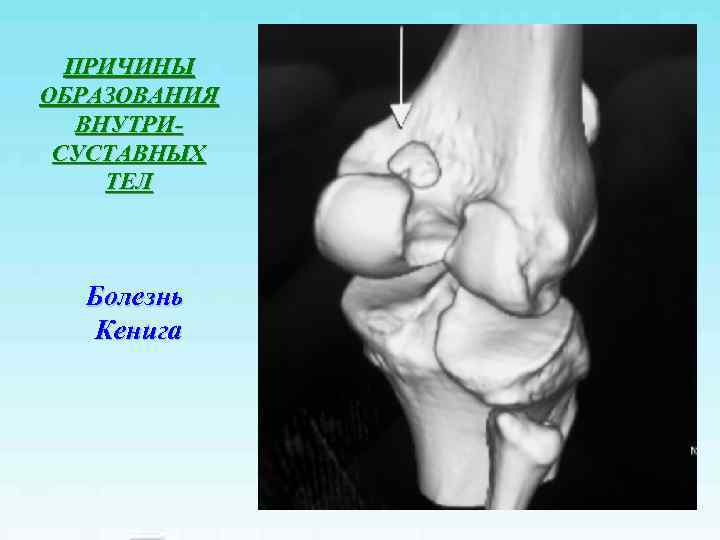

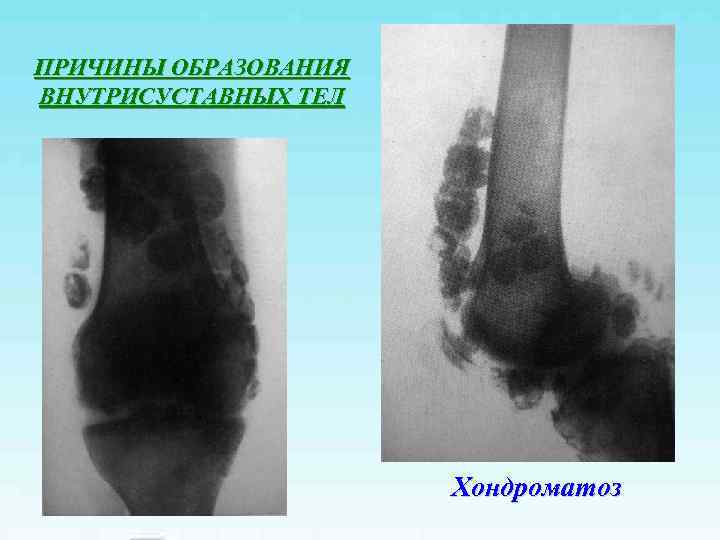

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИСУСТАВНЫХ ТЕЛ • Инородные тела • Хондральные переломы • Болезнь Кенига (рассекающий остеохондрит) • Деформирующий артроз • Хондроматоз • Образование сгустков при гемартрозе • Отрывы фрагментов жирового тела • Отрывы фрагментов менисков • Краевые переломы

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИ- СУСТАВНЫХ ТЕЛ Отрыв фрагмента межмыщелкового возвышения

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИ- СУСТАВНЫХ ТЕЛ Болезнь Кенига

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИСУСТАВНЫХ ТЕЛ Хондроматоз

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИСУСТАВНЫХ ТЕЛ Хондроматоз

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ • Рентгенография в 2 -х или 3 -х проекциях • Пневмоартрография • УЗИ • МРТ или КТ • Артроскопия (возможно расширение от диагностической до лечебной – резекция менисков или поврежденного хряща, резекция культи крестообразной связки или пластика связок под контролем артроскопии, удаление внутрисуставных тел, туннелизация при начальных стадиях болезни Кенига, при дефектах хряща)

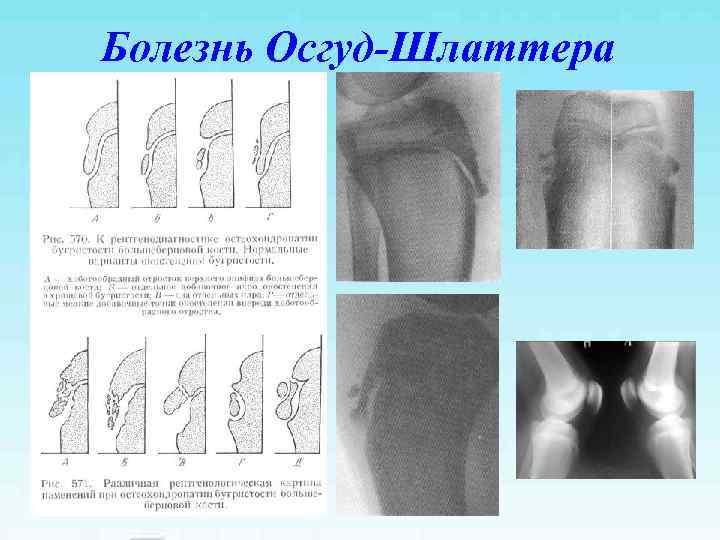

Болезнь Осгуд-Шлаттера

Болезнь Осгуд-Шлаттера

Болезнь Осгуд-Шлаттера Фаза остеонекроза

Болезнь Осгуд-Шлаттера Фаза фрагментации

Болезнь Осгуд-Шлаттера Исход заболевания – свободный Репаративная фаза фрагмент в связке надколенника

Болезнь Осгуд-Шлаттера Исход заболевания – костно-хрящевое образование под связкой надколенника Оперативное лечение

Болезнь Осгуд-Шлаттера Исход заболевания – костно-хрящевое образование под связкой Исход заболевания – свободный надколенника фрагмент в связке надколенника

Болезнь Осгуд-Шлаттера Исход заболевания – свободный фрагмент в связке надколенника и киста

Болезнь Осгуд-Шлаттера Исход заболевания – свободный фрагмент в связке надколенника и киста

Болезнь Синдинга, Ларсена и Иогансена

Болезнь Синдинга, Ларсена и Иогансена необходимо дифференцировать с patella bipartita, patella tripartita

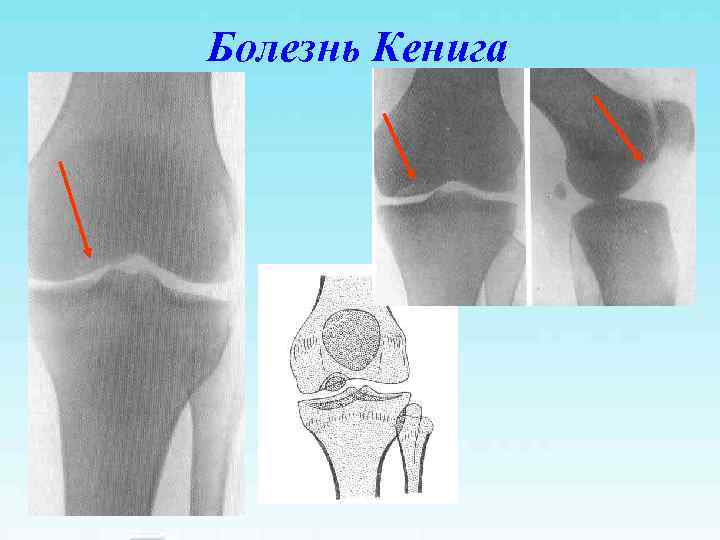

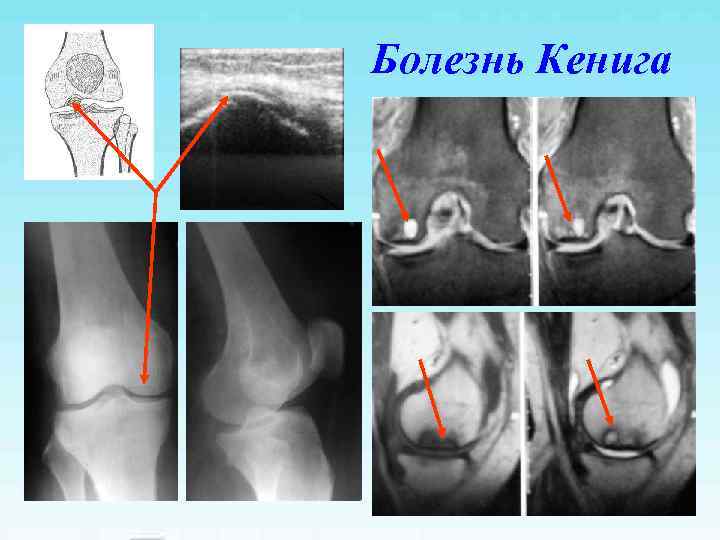

Болезнь Кенига

Болезнь Кенига

Болезнь Кенига Свободное внутрисуставное тело – «суставная мышь» В 15% поражается наружный мыщелок бедренной кости

Болезнь Кенига – тактика лечения • Начальная стадия до образования свободного тела – туннелизация, разгрузка сустава • При образовании суставного тела – удаление, обработка ниши, туннелизация • При значительном дефекте мозаичная хондропластика

Хондроматоз

Болезнь Пеллигрини-Штида

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УЗИ коленного сустава Киста Бейкера

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УЗИ коленного сустава Киста Бейкера

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УЗИ коленного сустава Киста Бейкера

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УЗИ коленного сустава Напря- женная киста Бейкера

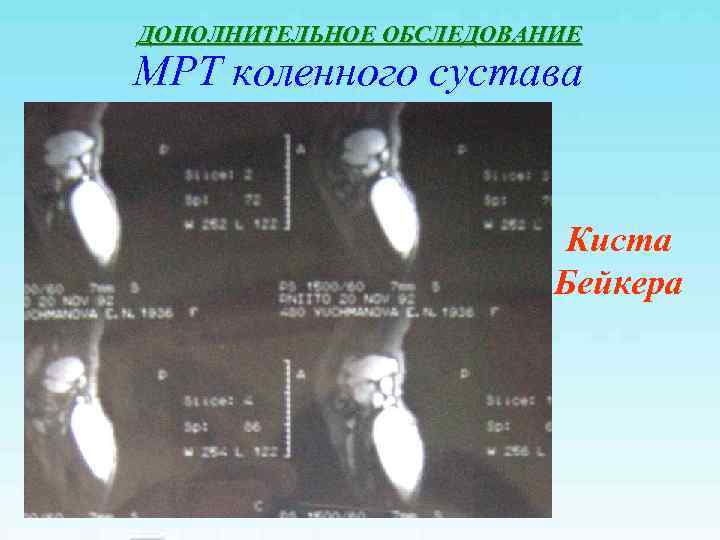

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МРТ коленного сустава Киста Бейкера

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УЗИ коленного сустава Мениски- норма

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УЗИ коленного сустава Мениски повреждение

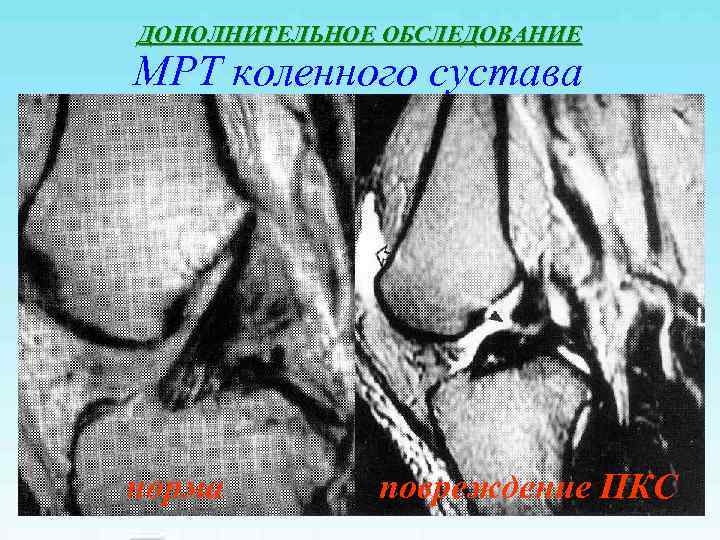

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МРТ коленного сустава повреждение мениска

АРТРОСКОПИЯ Дегенеративно-дистрофические изменения во внутреннем отделе правого коленного сустава с лоскутным разрывом мениска наружный отдел внутренний отдел

АРТРОСКОПИЯ Повреждения менисков отрыв мениска разрыв переднего рога

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УЗИ коленного сустава Хондромаляция

АРТРОСКОПИЯ Повреждения суставного хряща хондральный перелом дефект хряща

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МРТ коленного сустава норма повреждение ПКС

АРТРОСКОПИЯ Повреждения передней крестообразной связки

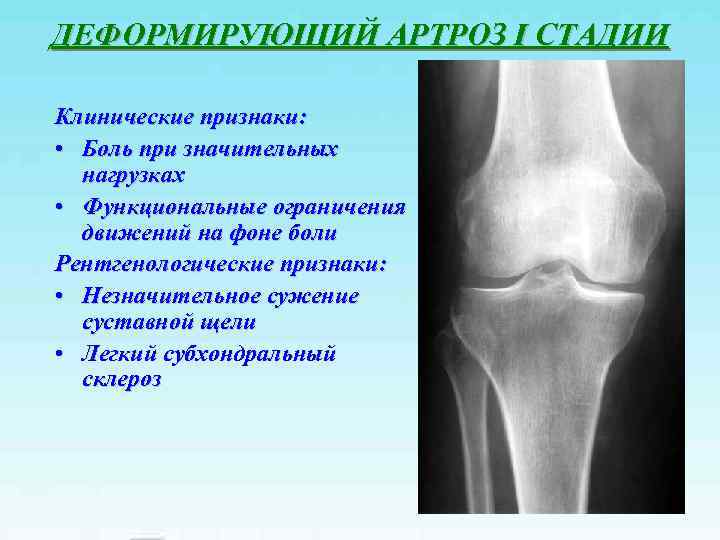

ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ I СТАДИИ Клинические признаки: • Боль при значительных нагрузках • Функциональные ограничения движений на фоне боли Рентгенологические признаки: • Незначительное сужение суставной щели • Легкий субхондральный склероз

ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ II СТАДИИ Клинические признаки: • Боль при нагрузках и «стартовая» • Обратимые контрактуры (миогенные) Рентгенологические признаки: • Сужение суставной щели в 2 -3 раза > нормы • Выраженный субхондральный склероз • Костно-хрящевые разрастания по краям суставных поверхностей и в местах прикрепления связок • Единичные кисты в эпифизах • Начальная деформация суставных поверхностей

ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ III СТАДИИ Клинические признаки: • Боли постоянного характера • Необратимые контрактуры (артрогенные) • Деформация и укорочение конечности • Хромота, необходимость использования дополнительных средств опоры Рентгенологические признаки: • Суставная щель резко сужена и неравномерна • Значительная деформация и склерозирование суставных поверхностей, с участками субхондрального некроза и локального остеопороза, кистозная перестройка эпифизов • Обширные костно-хрящевые разрастания и свободные внутрисуставные тела

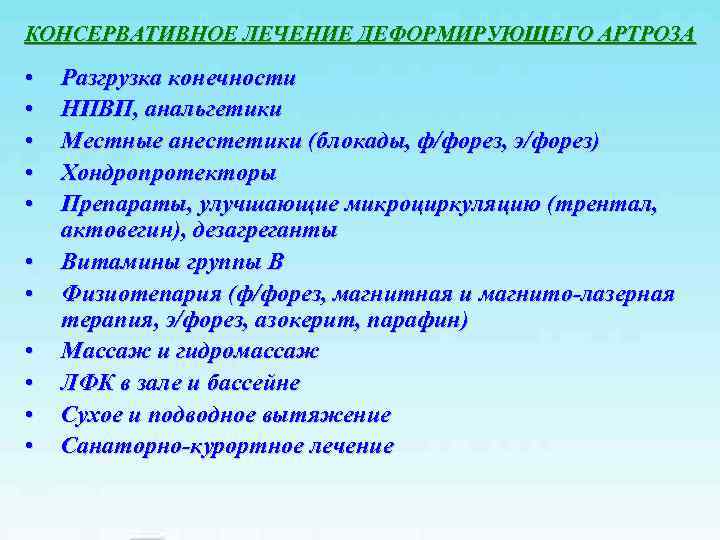

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО АРТРОЗА • Разгрузка конечности • НПВП, анальгетики • Местные анестетики (блокады, ф/форез, э/форез) • Хондропротекторы • Препараты, улучшающие микроциркуляцию (трентал, актовегин), дезагреганты • Витамины группы В • Физиотепария (ф/форез, магнитная и магнито-лазерная терапия, э/форез, азокерит, парафин) • Массаж и гидромассаж • ЛФК в зале и бассейне • Сухое и подводное вытяжение • Санаторно-курортное лечение

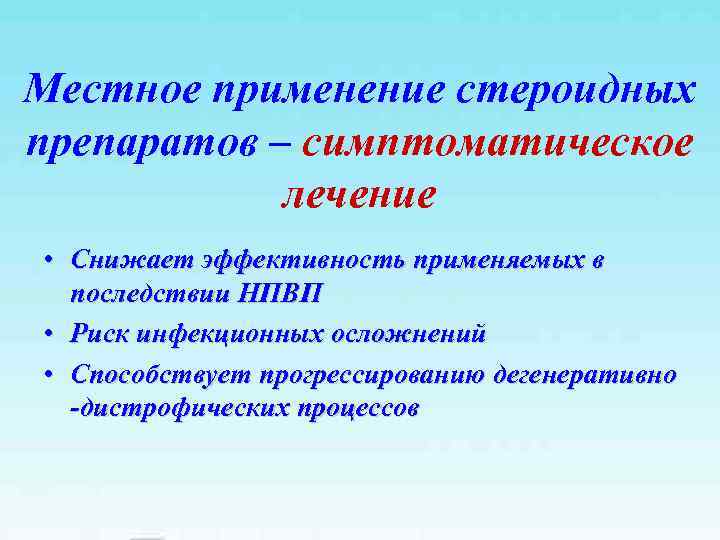

Местное применение стероидных препаратов – симптоматическое лечение • Снижает эффективность применяемых в последствии НПВП • Риск инфекционных осложнений • Способствует прогрессированию дегенеративно -дистрофических процессов

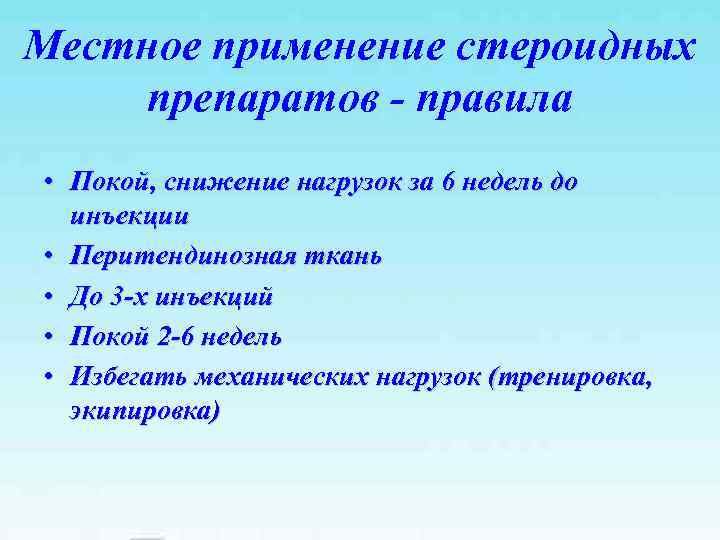

Местное применение стероидных препаратов — правила • Покой, снижение нагрузок за 6 недель до инъекции • Перитендинозная ткань • До 3 -х инъекций • Покой 2 -6 недель • Избегать механических нагрузок (тренировка, экипировка)

Местное применение стероидных препаратов — ошибки • Острая травма • Внутрисухожильная инъекция • Инфекция • Частые внутрисуставные инъекции • Инъекции непосредственно перед соревнованиями

Базовая терапия остеоартроза: нестероидные противовоспалительные препараты и хондропротекторы патогенетическое лечение

Схема агрекана суставного хряща ГК Гиалиновый хрящ состоит из специализированных клеток – хондроцитов и внеклеточного СБ матрикса Матрикс представлен в основном КС ХС коллагеном II типа (> 90%) и протеогликанами центрально расположена КОЛЛАГЕН – образует сеть из молекула гиалуроновой кислоты, к волокон, что формирует которой нековалентно определенную структуру хрящевой присоединены и стабилизиро- ткани ваны особым протеином ПРОТЕОГЛИКАНЫ (ПГ) – это мономеры протеогликанов (их гликопротеины, содержащие ГАГ преимущественно состоят из одну или несколько гликозоамино- кератан-сульфата и хондроитин- гликановых цепей (ГАГ). Они образуют сульфата) крупные супрамолекулярные скопления (аггреканы)

ГАГ подразделяют на 5 типов: • Хондроитин сульфат • Дерматан сульфат • Кератан сульфат • Гепарин ГАГ, ПГ и коллаген синтезируются хондроцитами

Роль гиалуроновой кислоты • Служит осью для агрегатов протеогликанов, которые наряду с коллагеном являются главными компонентами основного вещества хряща • В высоких концентрациях усиливает синтез протеогликанов и тормозит активность МП • В синовиальной жидкости выполняет роль любриканта • При достаточно высокой концентрации в суставной полости способна уменьшать проявления вторичного синовита за счет адсорбции на своих крупных молекулах ряда медиаторов воспаления

Хондропротекторы • Глюкозамина сульфат (Дона, Стопартроз) • Хондроитин сульфат (Структум, Структувит) • Глюкозамина сульфат + Хондроитин сульфат (Терафлекс, Артра, Кондро, Хондро) • Неомыляемые соединения авокадо и сои (пиаскледин) • Хондроитин-сульфат+пептиды (румалон, артепарон) • Экстракты животного происхождения (Цель Т) • Гиалуроновая кислота ( так называемые протезы синовиальной жидкости — ферматрон, синокрон, нолтрекс) • Многокомпонентные препараты (алфлутоп): гиалуроновая кислота, хондроитин– 6 -сульфат, хондроитин-4 -сульфат, дерматансульфат, кератансульфат, пептиды, аминокислоты, микроэлементы.

Хондропротекторы

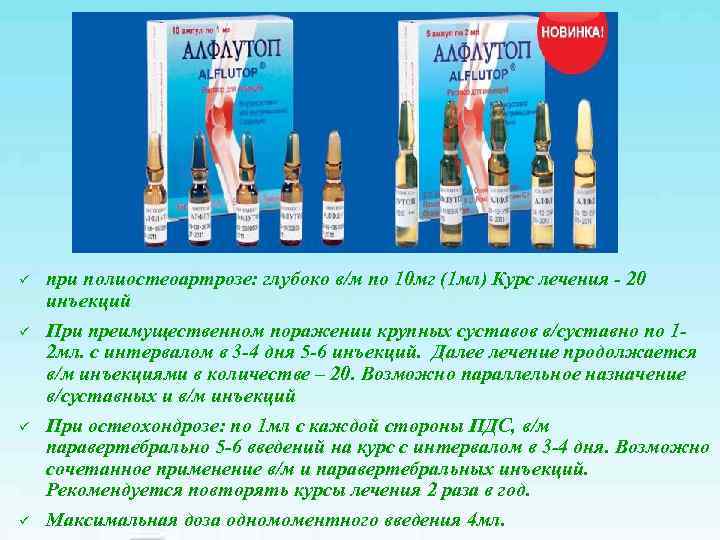

ü при полиостеоартрозе: глубоко в/м по 10 мг (1 мл) Курс лечения — 20 инъекций ü При преимущественном поражении крупных суставов в/суставно по 1 — 2 мл. с интервалом в 3 -4 дня 5 -6 инъекций. Далее лечение продолжается в/м инъекциями в количестве – 20. Возможно параллельное назначение в/суставных и в/м инъекций ü При остеохондрозе: по 1 мл с каждой стороны ПДС, в/м паравертебрально 5 -6 введений на курс с интервалом в 3 -4 дня. Возможно сочетанное применение в/м и паравертебральных инъекций. Рекомендуется повторять курсы лечения 2 раза в год. ü Максимальная доза одномоментного введения 4 мл.