Ушиб головного мозга патогенез

Патогенез черепно-мозговой травмы. Что нужно знать анестезиологу о травме мозга?

Травматическое повреждение мозга встречается достаточно часто, примерно в 400 случаях на 100000 населения ежегодно, из них 6-10 случаев заканчивается смертельным исходом. В большинстве случаев травмы расцениваются как легкие, примерно 10% средней тяжести и тяжелые. ЧМТ являются ведущей причиной смерти у детей в возрасте 1-15 лет и взрослых моложе 45 лег.

Относительная распространенность первичных причин травмы варьирует в зависимости от страны и возраста пациента. Основными причинами смерти в молодом возрасте являются травмы, связанные с Д’П I, и приемом алкоголя (у взрослых 65% ЧМТ связаны с употреблением алкоголя). На долю мужчин приходится 80% ЧМТ, 50% ЧМТ фиксируется у пациентов детского возраста. В 20% случаев ЧМТ возникает в пожилом возрасте старше 65 лет, обычно в результате падения. Проникающие травмы типичны для военных конфликтов и районов с высокой частотой огнестрельных ранений.

При первичном механическом ударе на мозг действуют сжимающие и расширяющие силы. Сосуды более устойчивы к этому воздействию, чем нервная ткань, поэтому очаговые повреждения, такие как ушибы, обычно возникают на фоне диффузного повреждения нейронов. Само по себе первичное повреждение не всегда летально: примерно треть пациентов после ЧМТ были способны к разговору и выполнению команд. В результате механической травмы запускается каскад процессов, способный вызвать некроз подлежащих и отдаленных клеток:

• Нарушение регуляции мозгового кровотока и метаболизма.

• Повышение проницаемости клеточных мембран.

• Отек клеток.

• Анаэробный метаболизм и накопление молочной кислоты

• Истощение запасов АТФ и нарушение работы мембранного ионного насоса. Вторичные реакции приводят к:

• Деполяризации терминальных мембран.

• Высвобождению избыточных количеств возбуждающих нейромедиаторов (например, аспартата, глутамата).

• Активация NDMA- и АМРА-рецепторов и потенциал-зависимых кальциевых и натриевых каналов.

• Кальций (Са2+) активирует внутриклеточные катаболические процессы, вызывая некроз или апоптоз клеток.

Хотя рассечение аксонов (аксотомия) возможно и в момент первичной травмы, в большинстве случаев это происходит в течение нескольких дней после травмы. Это даст основания говорить о запрограммированном событии, поддающемся терапевтическому воздействию.

Вторичное повреждение головного мозга

Последовательность патологических процессов, запускаемых в момент травмы, может иметь продолжение, что приводит к распространению зоны некроза за рамки первичного повреждения. Жизнеспособная область мозга непосредственно окружающая область травмы находится в зоне особого риска (зона «пенумбры»). Цель лечения ЧМТ состоит в минимизации вторичного повреждения.

Мозговой кровоток. После ЧМТ происходит нарушение мозгового кровотока. Обычно в процессе нарушения кровотока выделяют три фазы:

• Непосредственно после травмы кровоток снижается.

• Вторая фаза (1-2 дня) характеризуется относительно высоким кровотоком.

• Вазоспастическая фаза может протекать с высокой MCAFV, но низким мозговым кровотоком.

Изменения мозгового кровотока носят временный характер и различны в разных областях мозга. Области с усиленным кровотоком могут соседствовать с областями с ослабленным кровотоком. Изменения мозгового кровотока многофакторные:

• Мозговой кровоток может быть соответственно высоким или низким, в сочетании с высоким или низким потреблением кислорода мозгом.

• Соотношение кровоток/метаболизм может быть нарушено, что приводит к гиперемии или гиповолемии.

• Нарушение ауторегуляции может приводить к снижению мозгового кровотока при наличии системной гипотензии.

— Возможно как непосредственное, так и отсроченное проявление.

— В отдельных областях мозга состояние ауторегуляции может быть разным.

— Реакционная способность на СО2 сохраняется лучше, чем регуляция давления. Необдуманное проведение управляемой гипокапнии может привести к ишемии мозга.

• Диаметр сосудов может уменьшиться вследствие механического смещения или компрессии (ушиб, внутричерепная гипертензия).

• Возможна окклюзия сосудов осколками, тромбами или лейкоцитами.

• Существует несколько механизмов вазоспазма:

— Усиленная простагландин-индуцированная вазоконстрикция

— Высвобождение эндотелина

— Снижение доступности оксида азота

— Снижение уровня цГМФ

— Образование свободных радикалов.

Важно отметить, что гинерперфузию и гиповолемию можно диагностировать только при одновременном измерении мозгового кровотока и потребления кислорода мозгом в одном и том же месте.

Церебральный метаболизм при травме. После ЧМТ метаболизм мозга (потребление глюкозы и кислорода) неоднороден в различных участках в разное время.

• Утилизация субстратов может быть нарушена, что отражается в уровне креатинфосфата в ткани и соотношении лактат/пируват.

• Низкий уровень метаболизма связан с более неблагоприятным прогнозом, отражая тяжесть первичного метаболического повреждения и митохондри-альной дисфункции.

• Может развиться и гиперметаболизм из-за повышенного выделения мембранных ионов. При отсутствии достаточного усиления кровотока возникнет вторичная ишемия.

Оксигенация мозга при травме. Конечным результатом недостаточности кровотока но сравнению с потреблением кислорода мозгом является общая или локальная церебральная гипоксия. Ишсмический инсульт возникает при тканевом РО2<1,5 кПа.

Эксайтотоксичность при травме мозга. Первичная травма и последующие процессы вызывают избыточное высвобождение нейромсдиаторов, в особенности глутамата.

• Активация NMDA и АМРА-рецеиторов приводит к избыточному выделению Na+, Са2+ и К+, что может напрямую запустить такие катаболические процессы, как некроз, аиоптоз и разрушение гематоэнцефалического барьера.

• Повышение активности Na+/K+-АТФазы увеличивает метаболические потребности клетки, что в свою очередь может привести к дальнейшей ишемии.

• Эксайтотоксичность и недостаточная антиоксидантная активность также может привести к накоплению активных кислородных радикалов, способных в свою очередь запустить воспаление и апоптоз.

Отек при травме мозга. Отек мозга после ЧМТ встречается часто. Так же, как и мозговой кровоток и потребление кислорода мозгом, он различен в разных участках в разное время по ряду причин.

Вазогенный отек возникает при нарушении функции гематоэнцефалического барьера и ауторегуляции мозгового кровотока. Это приводит к перемещению ионов, белка, воды, из сосудистого русла во внеклеточное пространство.

• Постоянная или временная потеря функции гематоэнцефалического барьера может развиться непосредственно после травмы головы.

• В области ушиба может наблюдаться более длительное нарушение функции ГЭБ.

• Вместе с нарушением ауторегуляции это может привести к повышению риска подъема ВЧД при повышении системного артериального давления у некоторых пациентов.

Цитотоксический отек может развиться вследствие нарушения функции клеточных мембран (в особенности нейроглии) и абсорбции осмотически активных внеклеточных веществ, что приведет к увеличению внутриклеточного объема.

• Повышенный захват нейротрансмиттеров астроцитами может также приводить к накоплению в клетке натрия и воды.

Цитотоксический отек возникает чаще, чем вазогенный. При обеих формах увеличивается расстояние между капиллярами и нервной тканью, что может приводить к ишемии, несмотря на достаточную доставку кислорода.

Вне зависимости от причины возникновения, при истощении механизмов компенсации увеличение объема мозга может привести к опасной внутричерепной гипертензии.

Воспаление при травме мозга. Как первичное, так и вторичное повреждение могут инициировать и поддерживать воспалительную реакцию в поврежденной и окружающей ткани. Иммунные и глиальные клетки активируются посредством высвобождения про-стагландинов, цитокинов, хемокинов и свободных радикалов. Это может привести к адгезии активированных лейкоцитов к эндотелию с последующей инфильтрацией ими тканей. В итоге астроциты формируют в зоне повреждения рубцовую ткань. Эти процессы начинаются в течение несколько часов после травмы, но на их завершение может уйти несколько недель.

Гибель клеток при травме мозга. Тяжелая механическая или ишемическая травма вызывает некроз клеток в результате нарушения метаболизма. Воспалительные процессы устраняют продукты распада клеток, замещая их рубцовой тканью.

Апоптоз (запрограммированная гибель клетки) запускается в ответ на первичное или вторичное повреждение и характеризуется упорядоченной последовательностью процессов, неизбежно приводящих к гибели клеток без формирования рубца. Хотя апоптоз может запускаться вскоре после травмы, сам процесс более длительный и является потенциальной целью для терапевтического воздействия.

Функциональные и анатомические проблемы. Некоторые зоны мозга больше других подвержены риску повреждения. Механические и анатомические факторы обусловливают наиболее частую локализацию ушибов в лобных долях и верхушках височных долей. Потеря определенных проводящих путей может вызвать значительные функциональные нарушения после травмы головного мозга даже несмотря на небольшой объем ишемического повреждения.

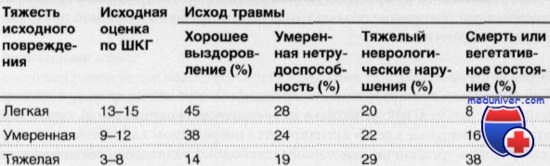

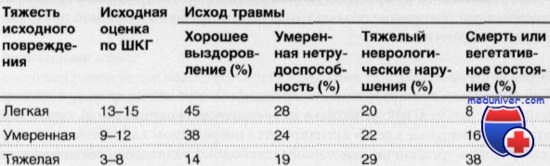

Исход ЧМТ зависит от следующих факторов:

• Механизм травмы: при ДТП пешеходы и велосипедисты обычно получают более тяжелые травмы, чем водители автомобилей.

• Пол: при травме равной тяжести исход хуже у женщин.

• Возраст: худший исход коррелирует с увеличением возраста.

• Оценка по шкале комы Глазго (ШКГ) является важным прогностическим фактором.

• Генетические факторы: есть данные, что е4 аллели аполипопротеина Е связаны с худшим исходом.

• Зрачки: билатерально расширенные неподвижные зрачки после реанимационных мероприятий при тяжелой травме в 80% случаев указывают на плохой исход (смерть или вегетативное состояние), по сравнению с 30% неблагоприятных исходов тяжелой травмы при двусторонней реакции зрачков.

• Данные КТ: более тяжелая картина на КТ ассоциируется с худшим исходом. По классификации Маршалла, основанной на данных КТ, можно прогнозировать исход заболевания.

ЧМТ легкой и средней степени тяжести также сопровождаются тяжелыми осложнениями, почти у 50% пациентов в течение нескольких недель присутствуют серьезные нарушения.

Причины смерти от черепно-мозговой травмы (ЧМТ)

Смерть от ЧМТ наступает в следующих случаях:

• Непосредственно после травмы в результате ишемии мозга, гипоксии вследствие нарушения дыхания, или же из-за вызванного травмой кровоизлияния.

• Отсроченная смерть обычно связана с другими травмами, инфекцией и ишемией мозга.

• Ишемия мозга может быть генерализованной или локальной в очагах повреждения.

• Терминальным процессом является ишемия ствола мозга вследствие отека мозга, приводящего к сдавлению ствола при транстенториальном вклинении.

Причины неврологических нарушений после ЧМТ многообразны и различаются по времени и месту возникновения как у одного индивидуального пациента, так и среди всех пациентов. Границы между первичным и вторичным повреждением нечеткие, однако область первичного повреждения могут расширить поздние инсульты.

— Также рекомендуем «Обеспечение адекватного дыхания при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Советы анестезиологам»

Оглавление темы «Ведение пациентов с черепно-мозговой травмой (ЧМТ)»:

- Анестезия при спинномозговой эпидуральной гематоме и абсцессе. Предоперационная оценка

- Анестезия при эмболизации внутримозговых аневризм. Предоперационная оценка

- Осложнения эмболизации внутримозговых аневризм. Что учитывать анестезиологу?

- Анестезия при КТ и МРТ. Предоперационная оценка

- Патогенез черепно-мозговой травмы. Что нужно знать анестезиологу о травме мозга?

- Обеспечение адекватного дыхания при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Советы анестезиологам

- Контроль артериального давления при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Советы анестезиологам

- Транспортировка пациента с черепно-мозговой травмой (ЧМТ). Принципы

- Проблемы возникающие при транспортировке пациента с ЧМТ. Советы

- Принципы ведения пациентов с черепно-мозговой травмой. Где должны лечиться пациенты с ЧМТ?

Источник

Черепно-мозговая травма — одно из самых тяжелых повреждений тела человека. За последние годы значительно увеличилось количество тяжелых травм, в том числе черепно-мозговых, которые могут сочетаться с другими видами травм. Остается высокой (50-70%) смертность при тяжелых ушибах головного мозга, а среди выписанных из стационара больных с черепно-мозговой травмой лишь 78% возвращаются к нормальной жизни.

- Механогенез и классификация

- Открытая черепно-мозговая травма

- Закрытая черепно-мозговая травма

- Сотрясение головного мозга

- Ушиб головного мозга

- Перелом черепа

- Перелом свода черепа

- Сжатие головного мозга

- Лечение при закрытой черепно-мозговой травме

Механогенез и классификация

Чаще травмы черепа и головного мозга встречаются во время дорожно-транспортных происшествий, а также на производстве и в быту. По механогенезу различают такие черепно-мозговые травмы:

1) травма ускорения — диффузное повреждение головного мозга;

2) импрессионная (локальная) травма — от ударов по голове предметом (встречное действие удара и противоудар);

3) компрессионная травма.

Морфологические изменения в головном мозге специфические для каждого из этих видов травм и зависит от процессов, происходящих в полости черепа.

Механическая энергия, действующая на стенку черепа, передается на спинномозговую жидкость и ткань мозга, богатую водой, что приводит к сложным гидродинамическим явлениям. Есть около десяти теорий патогенеза черепно-мозговой травмы: теория молекулярных колебаний, смещения мозга в полости черепа, ликворного удара, гидростатического удара, противоудара мозга, градиента давления в полости черепа и т.д.

По тяжести повреждения различают открытые и закрытые травмы черепа и головного мозга. При открытой травме полость черепа через щель перелома свода черепа и рану мягких тканей соединяется с внешней средой.

Открытая черепно-мозговая травма

Открытые черепно-мозговые травмы делятся на проникающие, когда нарушена целость твердой мозговой оболочки, и непроникающие, при которых целостность оболочки сохранена. При открытых ранениях появляется опасность возникновения гнойно-воспалительного процесса (менингита, энцефалита) как вследствие первичного, так и вторичного проникновения микроорганизмов.

Закрытая черепно-мозговая травма

Закрытой черепно-мозговой травмой считают такую, при которой полость черепа остается замкнутой даже при переломах костей, то есть когда сохранена целостность слизистой оболочки полости носа и глотки, кожи головы или когда ранены мягкие ткани, но сохранена целостность костей.

Различают следующие виды закрытой черепно-мозговой травмы:

1) сотрясение головного мозга;

2) ушиб мозга с различной локализацией повреждений (полушария большого мозга, базальные отделы, мозговой ствол, паравентрикулярные участки, мозжечок);

3) сжатие мозга без забоя и с ушибом (гематомой эпи- и субдуральной, внутримозговой, отломками костей черепа, отеком и набуханием мозга).

Сотрясение головного мозга

Сотрясение головного мозга — самый легкий вид травмы, который заключается в функциональных расстройствах мозга, возникающие непосредственно после травмы и довольно быстро проходят.

Симптомы:

1) кратковременная потеря сознания (от нескольких секунд до 10-20 мин);

2) потеря памяти — ретроградная амнезия на события, которые были перед травмой, и обстоятельства травмы, иногда — антеградная амнезия;

3) однократная рвота сразу после травмы;

4) отсутствие очаговых симптомов в остром периоде и незначительные мозговые течение первых нескольких дней после травмы;

5) астеновегетативный синдром (бледность, холодный пот, пилороспазм).

Диагностика сотрясения головного мозга не затруднена. После кратковременной потери сознания непосредственно после травмы у больных могут быть головная боль, головокружение, тошнота и рвота, иногда — замедление частоты пульса или тахикардия (обычно пульс остается нормальным). Дыхание также редко нарушается. Клинические проявления обусловлены в основном внутричерепным давлением. Когда появляются симптомы спинномозговой гипер-или гипотензии, явления раздражения оболочек или сдавления головного мозга, для уточнения диагноза применяют спинномозговую пункцию в положении больного лежа с измерением давления и исследованием спинномозговой жидкости. Спинномозговое давление может меняться в зависимости от характера травмы и времени, прошедшего после нее. О повышении давления говорят тогда, когда оно выше 1,96 кПа (200 мм вод. Ст.), о понижении — когда ниже 0,98 кПа-100 мм вод. в.

Ушиб головного мозга

Ушиб головного мозга проявляется:

1) длительной потерей сознания или запятой при поражении мозгового ствола;

2) амнезией и дезориентацией во времени и обстоятельствах;

3) очаговыми и мозговыми симптомами различной тяжести;

4) моторным и психическим возбуждением, галлюцинациями, сопровождающие субарахноидальное кровоизлияние;

5) нарушением жизненно важных функций (дыхания, сердечно-сосудистой системы).

От тяжести травмы зависят длительность потери сознания, клинические проявления очаговых мозговых явлений, течение болезни.

Клинически различают три степени ушиба мозга: легкий, средний и тяжелый. Легкий ушиб головного мозга характеризуется длительной потерей сознания, чем при сотрясении мозга (до 1 ч), мозговой симптоматикой, как при сотрясении и легкой очаговой — в виде рефлекторной асимметрии, сохраняется в течение первых 7-10 дней.

Ушиб головного мозга средней тяжести характеризуют: потеря сознания на несколько часов, четко выраженные на фоне мозговых симптомов очаговые (монопарез, гемипарез, гемиплегия, дряблая реакция и асимметрия зрачков и т.д.), вегетативные расстройства, повышение температуры тела и менингеальные симптомы. У половины больных бывает субарахноидальное кровоизлияние, обусловленное преимущественно кровотечением из вен основания черепа, а также его переломом.

У некоторых больных на 3-й день общее состояние может ухудшаться, что связано с увеличением отека и набуханием мозга.

Тяжелый ушиб головного мозга характеризуется длительной потерей сознания (от нескольких до нескольких дней), грубыми мозговыми очаговыми симптомами, нарушением обращения спинно-мозговой жидкости и кровообращения мозга.

У 35% больных с ушибом головного мозга встречаются переломы костей черепа, которые возникают вследствие непосредственного приложения силы — удара.

Перелом черепа

По локализации различают переломы:

1) свода черепа;

2) основания черепа;

3) свода и основания черепа.

Переломы бывают линейные (трещины), вдавленные, багатоосколочные и огнестрельные.

Перелом свода черепа

Этот вид перелома может быть полным и неполным, когда возникает надлом или перелом только внутренней стекловидной пластинки. При смещении отломков стекловидной пластинки, а также при вдавленных и многоосколочных переломах могут повреждаться оболочки и ткань мозга с кровотечением и формированием гематомы с соответствующей неврологической симптоматикой.

Диагностика перелома свода черепа основывается на клинических (визуально и пальпаторно проявляется деформация) и рентгенологических данных. На рентгенограммах черепа в двух проекциях определяют локализацию и характер перелома, направление размещения трещин и т.п.

Переломы основания черепа возникают вследствие действия прямой силы на кости основания (при падении на голову, удар в область основания носа и т.д.), которая предопределяет характер и локализацию перелома. Диагноз перелома основания черепа устанавливают по клиническим и рентгенологическим признакам.

Различают переломы передней, средней и задней черепных ямок. Характерными клиническими симптомами перелома костей передней черепной ямки кровотечение и истечение спинномозговой жидкости из носа, одно или двустороннее кровоизлияние в клетчатку орбит в виде очков.

У больных с переломами средней черепной ямки (пирамид височных костей) наблюдаются ликвор из уха, снижение слуха и периферический паралич лицевого нерва. Переломы в области задней черепной ямки проявляются кровоизлиянием на участке сосцевидных отростков, двусторонним поражением отводящего нерва, сочетанным поражением лицевого и слухового или лицевого и отводящего нервов.

Переломы основания черепа — это тяжелые травмы, поскольку обусловлены непосредственной близостью трещин к мозговому стволу. Поражаются основа мозга, диэнцефальная участок, глубинные отделы полушарий большого мозга. В клинической симптоматике на первое место выступают бульбарные симптомы (сопор, дыхание Чейна-Стокса, терминальное состояние). Переломы основания черепа с тяжелыми повреждениями мозга является основной причиной смерти больных с черепно-мозговой травмой.

Сжатие головного мозга

Сжатие головного мозга при травмах обусловлено:

1) возникновением внутричерепных гематом (эпидуральной, субдуральной, внутримозговой или внутрижелудочковой);

2) костными отломками при их смещении в полость черепа;

3) быстрым возникновением отека и набухания мозга.

Сжатие может возникать непосредственно во время травмы (перелома костей черепа, массивного кровотечения) или в различные сроки после нее.

Поздняя или повторная потеря сознания при черепно-мозговой травме после «светлого» промежутка времени характерна для постепенно нарастающей гематомы преимущественно вследствие повреждения ветвей средней менингеальной артерии.

Эпидуральные гематомы могут локализоваться в лобно-височном, височно-теменном, височно-базальном или височно-затылочном участке.

Наиболее характерным для эпидуральной гематомы, развившейся на фоне сотрясения или ушиба мозга, является 3-6-часовой или длиннее «светлый» промежуток времени с постепенно нарастающими мозговыми признаками сжатия и очаговые симптомы в виде расширения зрачка на стороне гематомы и пирамидной симптоматики на противоположной стороне. Нарастающая гематома клинически проявляется усилением головной боли, повторной рвотой, возбуждением и нарастанием очаговых неврологических симптомов (сначала — ирритация, а затем — выпадением функций сжатой участка), брадикардией и напряжением пульса, чаще дыханием, а затем потерей сознания с резким нарушением сердцебиения, дыхания и всех жизненных функций организма.

Спинно-мозговая жидкость при диагностической пункции чистая, давление ее может быть повышенным, реже — нормальным или пониженным (при блокаде ее). Наличие в жидкости крови указывает на субарахноидальное кровоизлияние, которое в зависимости от тяжести травмы может быть по-разному выражен — от легкой окраски спинно-мозговой жидкости до цельной.

Субдуральная гематома по клиническому течению может быть острой (с сотрясением или ушибом мозга), когда проявляется в первые — 2-3 дня, подострой (симптомы появляются на 4-14 день после травмы) и хронической.

Клиническая симптоматика при субдуральной гематоме отступает на второй план по сравнению с сотрясением или ушибом мозга, развивается медленно с более длительным «светлым» промежутком времени, менингеальными симптомами и примесью крови в спинно-мозговой жидкости. Незначительные субдуральные гематомы клинически могут быть несвоевременно выявленными или вообще не обнаруженными.

Внутримозговые гематомы характеризуются появлением очаговых неврологических симптомов, которые в зависимости от локализации клинически проявляются по-разному.

В диагностике сдавления головного мозга помимо клинических симптомов и данных спинно-мозговой пункции важны обзорная рентгенография черепа, эхоэнцефалография, компьютерная томография, ангиография и т.д. Эти методы исследования дают возможность уточнить характер и локализацию сжатия мозга.

Лечение при закрытой черепно-мозговой травме

Всех больных (даже с легкой черепно-мозговой травмой) следует госпитализировать в связи с тем, что, во-первых, за ними необходимо наблюдение в динамике для своевременного диагностирования более тяжелого повреждения мозга или внутричерепной гематомы, которая может развиваться постепенно и клинически проявиться после «светлого» промежутка времени. Во-вторых, больные в течение 7-10 дней нуждаются в лечении вегетативных и сосудистых расстройств, сопровождающих сотрясение головного мозга.

Больным с сотрясением головного мозга в остром периоде назначают строгий постельный режим, краниоцеребральной гипотермию, бромкофеиновую микстуру, введение 20-40 мл 40% раствора глюкозы.

Если внутричерепное давление повышено, дополнительно проводят дегидратационную терапию: внутримышечно 10 мл 25% раствор магния сульфата 1 раз в день, по 1-2 мл 1% раствор фуросемида в течение 3 дней, внутривенно 10-40 мл 10% раствор натрия хлорида, ректально (микроклизмы) по 100 мл 50% раствора магния сульфата, маннит и т.п.

При спинно-мозговой гипотензии вводят внутривенно капельно 500 мл 5% раствора глюкозы, субарахноидально 5-10 мл кислорода (воздуха). Положительного эффекта достигают, когда вводят малые дозы кофеина в течение нескольких дней, проводят аутогемотерапию (по 2-3 мл). Для того чтобы больному стало легче, поднимают немного нижний конец кровати.

Срок пребывания больного с сотрясением головного мозга в стационаре в среднем 2 недели и зависит от его общего состояния. Дети переносят черепно-мозговую травму легче, чем взрослые. Срок нетрудоспособности 3-4 недели.

Лечение больных с ушибом головного мозга проводят дифференцированно, учитывая степень тяжести травмы, возраст больного, наличие гипо- или гипертензионного синдрома т.д. Оно направлено на нормализацию нейродинамических процессов, урегулирования вегетативной функции, восстановление крово- и ликвороциркуляции мозга, профилактику инфекционных осложнений и т.п.

Больным назначают такое же лечение, как и при сотрясении головного мозга. Наряду с этим, когда есть субарахноидальное кровоизлияние, проводят повторные спинно-мозговые пункции (до санации спинномозговой жидкости) с введением в случае необходимости кислорода, чтобы предупредить возникновение слипчивого процесса (сращений) и поддержать на нормальном уровне давление спинномозговой жидкости. Назначают антибактериальную терапию, чтобы предотвратить возникновение пневмонии, менингита или менингоэнцефалита при переломах основания черепа, которые лечат консервативно.

Если есть синдром сдавления головного мозга, показано оперативное лечение. Объем операции зависит от общего состояния больного, причинных факторов, очаговой неврологической симптоматики и патологических изменений, обнаруживаемых при хирургическом вмешательстве.

При вдавленных переломах черепа проводят также декомпрессионную трепанацию и удаляют все костные отломки, что сместились в его полость и повредили мозг и оболочки.

Прогрессирующее развитие синдрома сдавления головного мозга оценивают как катастрофическую ситуацию, которая угрожает жизни больного. Поэтому применяют неотложную операцию — трепанацию черепа для декомпрессии, удаление гематомы и остановки кровотечения. В некоторых случаях, когда есть эпидуральная гематома, уточненная с помощью компьютерной томографии, ограничиваются фрезовыми отверстиями, через которые удаляют кровь.

Оперативное лечение необходимо также при обширных внутримозговых кровоизлияниях и бурном возникновении отека мозга, который не поддается консервативной терапии и угрожает жизни больного. Все оперативные вмешательства при сжатии головного мозга направлены на декомпрессию с целью улучшения крово- и ликворообращения, жизнедеятельности головного мозга.

Лечение в послеоперационном периоде зависит от тяжести повреждения головного мозга, течении черепно-мозговой травмы. Срок постельного режима и стационарного лечения зависит также от тяжести травмы и может быть от 3 недель до нескольких месяцев. После легкого ушиба мозга работоспособность восстанавливается через 2,5-3 мес. Больных с последствиями тяжелой черепно-мозговой травмы, как правило, переводят на инвалидность. Они нуждаются в диспансерном наблюдении и периодическом лечении.

Источник