Трофические язвы после обморожений

Болезнями вен и сосудов нижних конечностей страдает почти каждый 10 житель современных мегаполисов. Часто усложняют картину болезни обмена веществ, особенно сахарный диабет. Его тяжелая форма практически всегда приводит к появлению язвенных поражений кожи на ногах.

Трофическая язва — это хроническое, незаживающее длительное время некротическое поражение дермы. В большинстве случаев оно возникает после 40 лет, но. к сожалению, эта патология стремительно молодеет. Болезнь значительно ухудшает качество жизни и часто приводит к инвалидности. Чтобы исключить возможные осложнения, нужно вовремя обратиться на осмотр к врачу. А для этого человек должен знать об этой патологии максимум информации.

Трофическая язва: симптомы

Внешние проявления зависят от стадии развития болезни, длительности течения и причины возникновения. Свидетельствовать о начале развития язвенного процесса могут следующие признаки:

- отечность и жжение на коже;

- ночные судороги;

- зуд — иногда возникает ощущение, что зудит под кожей;

- появление синюшных пигментных пятен;

- ощущение «жара» на некоторых участках ног;

- увеличение венозной сетки;

- иногда возникает экзема и дерматит.

При таких симптомах рекомендуется обратиться к врачу. Особенно это необходимо, если у человека есть хроническая венозная недостаточность или сахарный диабет.

Последующая стадия формирования язвы характеризуется утолщением и болезненностью кожи ног. На голени при пальпации можно обнаружить небольшие провалы в зоне пигментации. Когда воспаление поражает подкожно-жировой слой, поверхность кожи становится глянцевой и неподвижной — ее практически невозможно собрать в складку.

К поздним признакам запущенной болезни относят:

- формирование поверхностной язвы.

- увеличение раны в размере.

- неприятный гнилостный запах.

- гнойные выделения, покраснение кожи.

- вместо заживления, рана разрастается вглубь и в ширину.

Главным признаком возникновения именно трофической язвы является отсутствие восстановительных процессов. Такая рана трудно заживает и склонна к длительному течению. Возникновение нагноения свидетельствует о присоединении инфекции. Это состояние опасно тяжелыми осложнениями, и требует немедленного обращения к врачу.

Основные виды патологии

Язвы могут поражать одну или обе конечности. Возможно формирование одиночных или множественных образований. Но основная классификация зависит от причины возникновения. Различают следующие виды трофических язв:

- Венозные.

- Артериальные.

- Диабетические.

- Гипертонические.

- Инфекционные.

- Травматические (обморожения, ожоги).

- Рубцовые — возникают после травматических или операционных рубцов.

- Пиогенные — несоблюдение личной гигиены при гнойных поражениях кожи. Как правило, характерны для асоциальных личностей.

- Лучевые.

Также все язвенные поражения разделяют на малые (до 10 см), средние (до 26 см), большие (до 50 см) и обширные.

Трофическая язва: причина возникновения

По данным ВОЗ около 70% язвенных патологий возникают по причине венозной недостаточности. Синдром диабетической стопы приводит к такой патологии лишь в 15% случаев. Другие случаи связаны с травматическими поражениями или инфекционными системными заболеваниями.

Таким образом, патология может возникнуть в результате:

- Варикозного расширения вен, тромбофлебита.

- Обширных повреждений кожи — обморожения, ожоги.

- Фистул (артериовенозные свищи) врожденные или травматические.

- Гипертонии — высокое давление приводит к поражению сосудов.

- Паразитарных кожных болезней.

- Микоза.

- Вирусных или инфекционных общих болезней (туберкулез, болезнь Лайма).

- Различных новообразований, которые затрагивают сосуды. Это фиброма, распад опухоли, васкулит, меланома, саркома Капоши.

- Членовредительства.

- Лучевой терапии.

- Осложнения сахарного диабета.

Трофическая язва на ноге возникает по множеству причин. Но в любом случае это состояние требует медицинского осмотра, диагностики и лечения. Самостоятельно, без должной терапии, она не затянется. Многие люди мучаются годами об болезненных мокнущих ран, что неизменно приводит к ухудшению состояния.

Какие возможны осложнения

Особенностью язвенной раны является то, что она растет вглубь. В результате патологический процесс поражает не только подкожную клетчатку, но мышцы. Это приводит к сильному болевому синдрому, который не купируется обезболивающими медикаментами.

Запущенная многолетняя форма язвы опасна следующими серьезными состояниями:

- Периостит — возникает, когда некротический процесс достигает надкостницы.

- Артрит и контрактура голеностопного сустава.

- Остеомиелит — воспаление костной ткани из-за попадания в рану патогенных микроорганизмов.

- Рожистое воспаление.

- Сепсис.

- Паховый лимфаденит.

- Гангрена.

Также язва способна переродится в злокачественную опухоль. Это редкое осложнение, которое можно выявить только в случае, когда процесс остановить уже нельзя. Нередко формируется слоновость или лимфедема (хроническое нарушение лимфостаза).

Трофическая язва: лечение и диагностика

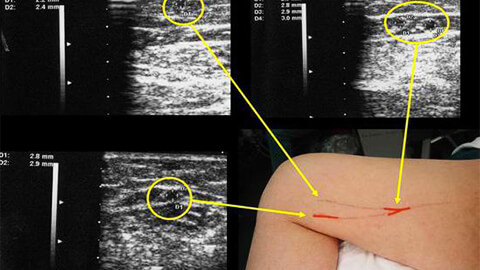

Помимо внешнего осмотра и изучение жалоб пациента, обязательно назначаются общие клинические анализы. Также для выявления глубины некротического поражения применяют аппаратные виды диагностики:

- УЗАС (ангиосканирование при помощи ультразвука).

- УЗИ нижних конечностей.

- УЗДГ — УЗИ м допплерографией..

- Ангиография с контрастированием.

- Интраваскулярная ультрасонография (внутрисосудистое УЗИ).

Лечение назначается только после выявления причины образования язвы. При этом требуется консультация хирурга, инфекциониста, терапевта, флеболога, эндокринолога.

Запущенная форма язвенного поражения с гнойным выделениями и поражением глубинных тканей дермы подлежат оперативному лечению. Важен и домашний самостоятельный уход за пораженным участком кожи.

Фармакотерапия и консервативное лечение

Консервативная терапия включает в себя медикаменты, противовоспалительные и антибактериальные мази, физиолечение и эластичную компрессию.

Обычно используются венотоники, спазмолитики, антибиотики (при наличии бактериальной инфекции). В качестве местной терапии используются мази и специальные салфетки, которые ускоряют заживление тканей и предупреждают нарушения свертываемости крови.

При варикозных язвах обязательна эластичная компрессия. Она осуществляется с помощью подобранного врачом компрессионного трикотажа. С его помощью удается снять отек, улучшить кровообращение, уменьшить боль. Также возможен вариант неэластичной компрессии. Это специальные, пропитанные лечебным составом повязки — повязка Уны, цинк-желатиновая повязка.

На начальных стадиях хороший результат дает физиолечение: ультрафиолетовое излучение, лазеротерапия и вакуумная терапия (VAC-терапия).

Местный уход за раной

Полное заживления язвенной раны невозможно без должного домашнего ухода. Для этого нужно соблюдать следующие этапы:

- Очищение от некротических тканей и промывание физиологическим раствором.

- Нанесение антибактериальной мази.

- Закрытие повязкой.

Выбирать перевязочный материал следует с врачом. При заживлении язвы требуется дышащий материал с увлажняющим составом. Он предохраняет рану от пересыхания и надежно защищает от бактерий и микроорганизмов.

При инфицированной ране повязка должна быть с антибактериальной пропиткой. Она поглощает выделяемое из язвы и помогает отторжению патогенных микроорганизмов.

Хирургические методы

Если консервативная терапия не помогает в течение 6 месяцев, и некротическое поражение усугубляется — показано оперативное вмешательство. К операции также прибегают при осложнениях, которые угрожают жизни человека (сепсис, гангрена).

Цель такого лечения — убрать отмершие ткани, прочистить рану и иссечь очаг некротического поражения. Широкое применение получили следующие методы:

- Склерозирование патологических вен.

- Флэбэктомия.

- Открытое или эндоскопическое удаление пораженных вен.

- Трансплантация кожи при тяжелых некротических поражениях.

При диабетической язве широко используют метод «виртуальной ампутации». Хирург проводит резекцию плюснефалангового сустава и кости. При этом целостность стопы сохраняется. Это помогает решить проблемы с избыточным давлением (при лишнем весе) и устранить очаг костной деформации.

Лечение народными средствами

На начальной стадии, когда появились первые признаки трофической язвы, можно использовать народные средства. Однако они являются вспомогательным методом, и должны дополнять, а не заменять основное лечение.

- Хозяйственное мыло (темное) — после очищения кожи, смазывать мылом болезненный участок. Обязательно совмещать с ношением компрессионных чулков или гольфов. Улучшение возникает спустя несколько недель.

- Масло и репчатый лук — на растительном или оливковом масле обжарить лук. Остудить до комнатной температуры. Масло процедить и делать аппликации. Возникшую корочку не сдирать.

- Травяные сборы, которые обладают противовоспалительными свойствами. Это ромашка, кора дуба, календула. Этими настоями можно промывать язву или делать ванночки.

- Марлевый компресс из чайного гриба.

Все народные рецепты нужно применять после предварительного согласования с лечащим врачом. В противном случае болезнь можно усугубить. Если нет улучшений в течение недели, домашнее целительство нужно прекратить.

Профилактика заболевания

Следуя следующим рекомендациям можно минимизировать риск развития трофических язвенных поражений кожи:

- Забота о ногах — ношение удобной качественной обуви. Контрастный душ и отдых с приподнятыми ногами. Увлажнение стоп и голени. При травмах обращайтесь к врачу, особенно если у вас варикоз или сахарный диабет.

- Ежедневный осмотр ног на предмет венозных дефектов или ран.

- Постоянное ношение компрессионного трикотажа или использование эластичного бинта. Степень компрессии подбирается строго индивидуально.

- Занятия оптимальной физической нагрузкой — ходьба в любом темпе, бассейн (если нет открытых ран).

- Контроль за весом — лишний вес увеличивает давление в сосудах, что увеличивает риск образования трофических образований.

- Соблюдение диеты — уменьшение в рационе соли и сахара.

- Отказ от алкоголя, табакокурения.

Любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. Трофическая язва формируется в течение длительного времени, и возникает как следствие других поражений кожи или внутренних заболеваний. Поэтому при любых болезненных симптомах в нижних конечностях нужно обратиться к врачу.

Источник

Содержание:

• Причины обморожения?

• Причины возникновения трофической язвы

• Степени и симптомы обморожения

• Лечение обморожений

• Что нельзя делать при обморожении

• Последствия обморожеий

Обморожение (отморожение) представляет собой местное повреждение тканей организма в результате воздействия низких температур. Особенность этого вида травмы заключается в том, что повреждения возникают не непосредственно из-за воздействия холода, а из-за возникающего под его влиянием спазма кровеносных сосудов и нарушения кровообращения. Нарушение кровоснабжения тканей становится причиной некроза.

Обморожение следует отличать от так называемого холодного ожога – травмы, возникающей при непосредственном контакте с крайне холодными веществами (например, сухим льдом) и по клиническим проявлениям сходной с прочими ожогами – термическими, химическими и т.д.

Причины обморожения

При воздействии на ткани температур от -10 до -20 градусов происходит спазм капиллярных сосудов, что приводит к резкому уменьшению кровоснабжения тканей и снижению поступления в них кислорода. Это, в свою очередь, становится причиной развития некроза – отмирания тканей. Таким образом, непосредственная причина отморожения – гипоксия и некроз пораженного участка.

Спровоцировать отморожение могут следующие факторы:

• тесная, неудобная обувь;

• влажная обувь или одежда;

• общее ослабление организма в результате переутомления или болезни;

• долгое пребывание в неподвижном положении;

• значительная кровопотеря;

• хронические заболевания сосудов и сердечно-сосудистой системы в целом.

Причины возникновения трофической язвы

Обморожения нередко сопровождаются появлением трофических язв – специфических ран, возникающих в результате отторжения некротизированных тканей. Трофические язвы трудно поддаются лечению и долго не заживают. Непосредственной причиной возникновения повреждений такого рода является некроз тканей, развившийся в результате нарушения кровообращения.

Степени и симптомы обморожения

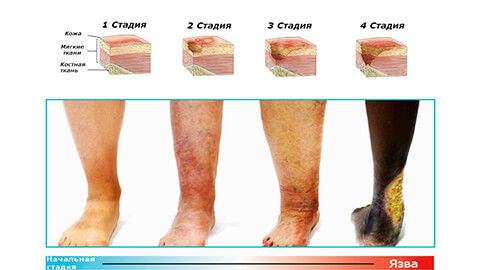

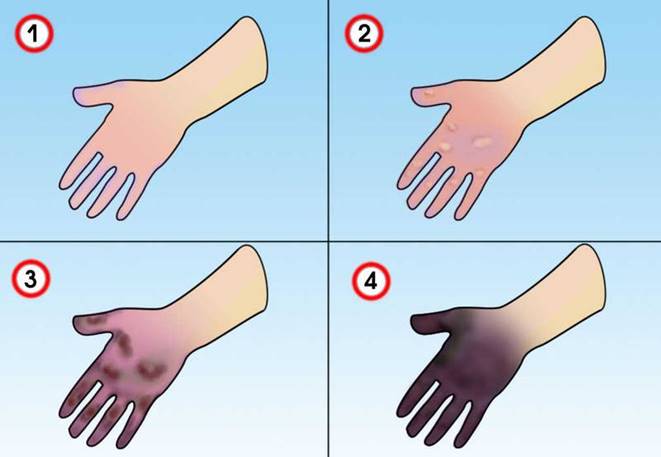

Различают четыре степени обморожения по глубине поражения тканей:

• I степень – развивается при непродолжительном контакте с холодом. При легком обморожении кожа на пораженном участке бледнеет и приобретает мраморный окрас. Развивается отек пораженной области. Некроза тканей не наступает. Пострадавший ощущает жжение и покалывание, которые быстро сменяются онемением. При отогревании пораженного участка ощущаются сильный зуд и боль, кожа краснеет, иногда приобретая багровый оттенок. Отморожение первой степени полностью проходит за неделю без специального лечения;

• II степень – развивается при долгом контакте с холодом, характеризуется бледностью кожи, онемением пораженного участка и образованием пузырей, заполненных прозрачной жидкостью. Поврежденная кожа восстанавливается самостоятельно в течение двух недель;

• III степень – значительное снижение температуры в пораженных тканях; на коже образуются пузыри, заполненные жидкостью с включениями крови, с багрово-синим дном. Поражаются все слои кожи, включая дерму; развивается некроз с последующим отторжением тканей. Отторжение продолжается в течение 2-3 недель, после чего на месте поражения образуется струп. Для обморожений третьей степени характерны сильные болевые ощущения;

• IV степень – максимальное снижение температуры в тканях, некроз всех слоев кожи и мышц; возможно поражение костей и суставов. Пораженный участок имеет выраженный черно-синюшный оттенок и полностью лишен чувствительности. На фоне обморожения четвертой степени нередко развивается гангрена.

Характерная особенность обморожений – наступление так называемого реактивного периода при согревании пораженной области. Повышение температуры усиливает кровоснабжение обмороженного участка, в результате чего очень быстро развивается отек; чем сильнее обморожение, тем более он выражен. При легких степенях отморожения повышение температуры тканей сопровождается зудом и сильной распирающей болью.

Лечение обморожений

Характер первой помощи при обморожении зависит от тяжести повреждений.

При обморожении I степени пораженный участок необходимо отогреть – теплыми руками, дыханием, осторожным растиранием, чтобы восстановить нарушенное кровообращение. После этого на обмороженный участок кожи накладывается ватно-марлевая повязка.

При обморожениях II-IV степеней отогревать пораженную область ни в коем случае нельзя – это может привести к отекам и развитию осложнений. Прежде всего, необходимо не допустить дальнейшего охлаждения. Для этого на пораженный участок накладывается теплоизолирующая повязка – сначала слой марли или бинтов, затем слой ваты, еще один слой марли и поверх клеенка или прорезиненная ткань (в крайнем случае, можно использовать и плотную шерстяную ткань). Если обморожена конечность, ее необходимо зафиксировать при помощи шины, накладываемой поверх повязки.

Медицинская помощь при обморожениях направлена на восстановление нарушенного кровообращения, профилактику инфицирования и ускорение заживления поврежденных тканей. Медленное согревание тканей в теплоизолирующей повязке относительно благоприятно отражается на течении реактивного периода при отморожениях 3 и 4 степени без оледенения тканей и тем самым существенно снижает риск развития глубоких некрозов. При тяжелых обморожениях необходимо хирургическое вмешательство – удаление некротизированных тканей и пересадка кожи.

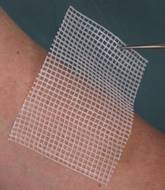

Для ускорения заживления пораженных тканей применяют специальные перевязочные средства.

На скорость и эффективность лечения напрямую влияет выбор повязки. Для перевязывания обмороженных участков подойдут антибактериальные повязки Воскопран с мазью Повидон-Йод или Воскопран с мазью Левомеколь, значительно сокращающие сроки лечения ран, не требующие ежедневной замены. Участки некротизированной ткани можно очистить при помощи специальной повязки Парапран с химотрипсином – лекарственное вещество в составе парафиновой композиции, которой пропитана повязка, расщепляет отмершие ткани и облегчает их удаление, обеспечивая чистоту раны.

Что нельзя делать при обморожении

Некоторые вещи при лечении обморожений кажутся самими собой разумеющимися – например, необходимость отогревать пораженный участок. Однако некоторые распространенные методы «первой помощи» могут лишь усугубить поражение, и применять их не следует ни в коем случае:

• при глубоких поражениях тканей не следует отогревать обмороженные участки кожи у открытого огня, а также при помощи грелок и других нагревательных приспособлений;

• не следует растирать обмороженные участки спиртом или жиром;

• точно так же не следует употреблять алкоголь – он вызывает кратковременное расширение капилляров и на некоторое время может согреть, но через расширенные сосуды происходит усиленная потеря тепла – следовательно, обморожение может усугубиться;

• категорически запрещено растирать обмороженные участки кожи снегом!

Последствия обморожений

К лечению обморожений необходимо приступать как можно скорее – травмы подобного рода развиваются очень быстро и при отсутствии своевременной терапии дают серьезные осложнения. Среди распространенных последствий обморожений можно назвать следующие:

• образование гипертрофических грануляций и рубцов на месте отмершей кожи, избавиться от которых возможно только хирургическим способом;

• инфицирование раны в результате попадания в нее патогенных бактерий;

• развитие системных нарушений работы сосудов в конечностях, особенно нижних;

• заражение крови (сепсис) в результате попадания в нее продуктов распада некротизированных тканей;

• развитие гангрены с последующей необходимостью ампутации пораженной конечности.

Чтобы избежать всех этих неприятных последствий, необходимо своевременно принимать меры – оказывать первую помощь и обращаться к врачу при первой же возможности. Только специалист может точно определить степень и тяжесть поражения и предоставить рекомендации по лечению.

Источник