Томография головы после ушибов

МРТ при черепно-мозговой травме

МРТ при черепно-мозговой травмеСотрясение головного мозга — наиболее часто встречающийся вид черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Орган при этом не получает анатомических изменений, а неврологические симптомы проходят самостоятельно. Диагностический процесс включает в себя опрос, осмотр и применение инструментальных методов. Выполнение магнитно-резонансной томографии при подозрении на сотрясение необоснованно в остром периоде. Это связано с тем, что рассматриваемый вариант ЧМТ не сопровождается структурными изменениями. МРТ после подозрения на сотрясение головного мозга наиболее достоверно покажет состояние нервной ткани и вовремя выявит наличие серьезных проблем спустя несколько недель и даже месяцев после травмы. В остром периоде диагностика не имеет смысла.

Сотрясение считают легким повреждением, сопровождающимся лишь нарушением функций мозга. Человек может ощутить определенные симптомы после травмы, среди них:

- кратковременная потеря сознания;

- тошнота;

- рвота;

- кратковременная амнезия (потеря памяти);

- нарушение сна;

- головная боль и др.

Утрата сознания длится от секунд до 5 минут. Пациент может не помнить события, предшествующие травматическому воздействию (ретро-) или произошедшие сразу после него (антероградная амнезия). Однако все симптомы пройдут не больше, чем через 7 дней. Главная задача врачей в такой ситуации — не пропустить опасные повреждения.

Ушиб головного мозга — более тяжелая травма. В данном варианте ЧМТ происходят морфологические изменения, клетки повреждаются и связи их отростков (аксонов) могут нарушиться, рвутся внутричерепные сосуды с формированием кровоизлияний и гематом. Нервная ткань при приложении к голове физической силы получает два удара: первый — непосредственно в месте воздействия, второй — на противоположной стороне. Описанное явление происходит из-за того, что мозг травмируется изнутри о собственную черепную коробку. Восстановительный период при ушибе может занять не один месяц, но компьютерная томография покажет наличие данного варианта повреждения и позволит приступить к лечению, а МРТ выявит последствия тяжелой ЧМТ спустя время, помогая выбрать верный способ реабилитации.

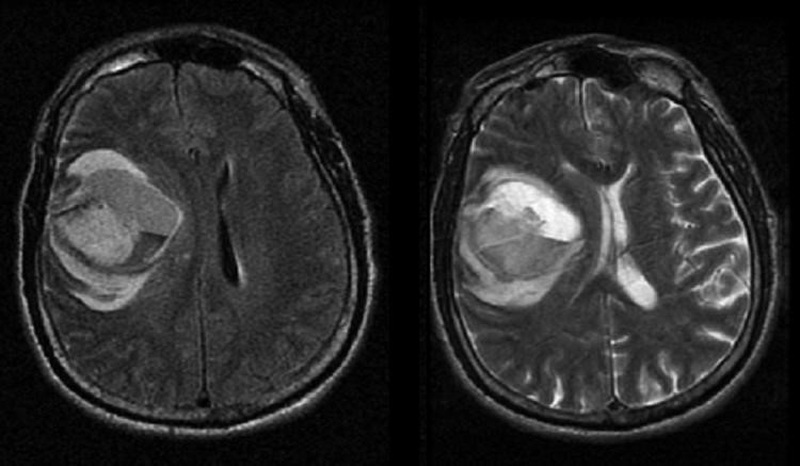

Субдуральная гематома при черепно-мозговой травме

Субдуральная гематома при черепно-мозговой травме

Покажет ли МРТ сотрясение головного мозга?

Магнитно-резонансная томография — метод, визуализирующий вещество мозга с толщиной среза от 1 мм. Высокая разрешающая способность определяет распространенность использования данной технологии. Врач получает точный снимок, диагностика становится быстрее, а выводы надежнее. МРТ показывает при сотрясении мозга следующие параметры:

- структуру мозга;

- расположение и размеры различных участков;

- состояние сосудов;

- наличие новообразований и пр.

При сотрясении отсутствуют анатомические повреждения, и МРТ после травмы покажет нормальное состояние тканей. Если тяжесть воздействия оказалась больше, то КТ будет полезнее. Метод выявляет перелом костей черепа, разрыв сосуда и скопление крови (гематому), а также другие изменения. Описанные осложнения могут быть обнаружены при ушибе или сдавлении мозга.

Когда нужно делать МРТ головного мозга после травмы?

В остром периоде травмы врач порекомендует сделать КТ, чтобы оценить структуры органа, тяжесть повреждений и определить тактику лечения. Компьютерную томографию необходимо выполнить, если у пациента присутствуют вышеперечисленные признаки сотрясения мозга. И в случае, когда есть видимые глазом повреждения головы и шеи, ушибы. Доктор назначит МРТ после черепно-мозговой травмы, спустя недели и месяцы от происшествия, если у пациента сохраняются следующие жалобы:

- шаткость походки;

- снижение концентрации внимания и памяти;

- повышенное потоотделение;

- головокружение и др.

Люди пожилого возраста и маленькие дети имеют иную симптоматику. Эти группы пациентов могут не терять сознание при сотрясении. Для младенцев характерно частое срыгивание, изменение активности, ребенок больше спит. Пожилой человек пожалуется на снижение концентрации внимания и изменение других когнитивных функций. Пациентам этих возрастных групп сложно определить тяжесть и последствия удара головой, поэтому надо с настороженностью следить за их состоянием. При происшествии детям выполняют УЗИ мозга и рентген черепа, пожилым — КТ. Сделать магнитно-резонансную томографию необходимо, если с момента травмы прошло больше пары недель, но симптомы остались.

Лицам старше 18 лет, поступающим в приемное отделение стационара в Санкт-Петербурге с подозрением на ЧМТ, выполняют КТ. Выбор обусловлен высокой информативностью в отношении переломов костей и внутричерепных кровотечений или кровоизлияний, быстрым процессом сканирования: при тяжелой травме счет иногда идет на минуты. Когда жизни человека уже ничего не угрожает, для уточнения состояния структур мозга назначают МРТ. Оценивают динамику, как правило, через 6 месяцев или перед реконструктивной операцией.

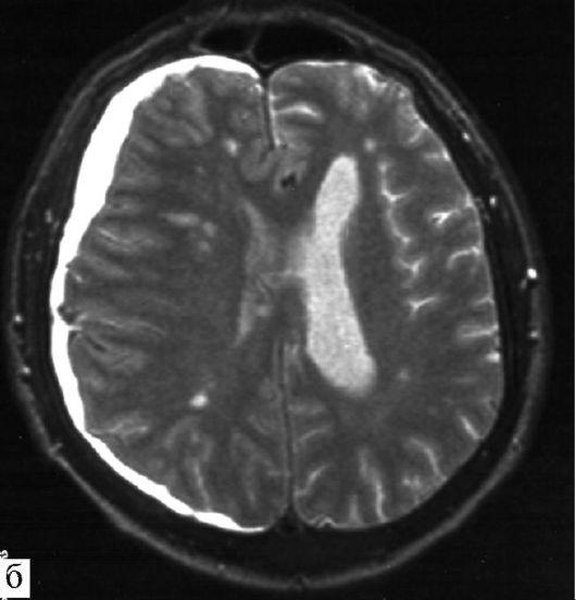

МРТ выявляет область повреждения мозга в результате травматизации сосудов (указаны стрелками)

МРТ выявляет область повреждения мозга в результате травматизации сосудов (указаны стрелками)

Заключение МРТ после сотрясения головного мозга

Магнитно-резонансная томография дает послойное изображение серого и белого вещества мозга, его оболочек, гипофиза, сосудов, нервов и глазных яблок. Результат сканирования после сотрясения при отсутствии других патологий должен соответствовать норме. Однако выполнение МРТ после черепно-мозговой травмы способно показать наличие проблемы, о которой пациент мог не знать. Доктор, получив снимок, даст заключение о ее наличии.

Магнитно-резонансная томография при травмах может выявить следующие сопутствующие состояния:

- аденому гипофиза и опухоли других зон;

- ишемические поражения;

- изменения сосудов (сужение их просвета, аневризму и др.);

- процессы демиелизации и пр.

Для получения большего количества данных необходимо проведение МРТ с контрастированием. Процедура безопасна и безболезненна для пациента. В медицинском центре «Магнит» внутривенно вводят соединения гадолиния в качестве контрастного вещества. Препарат быстро распределяется по межклеточной жидкости, показывает опухоли и воспалительные изменения.

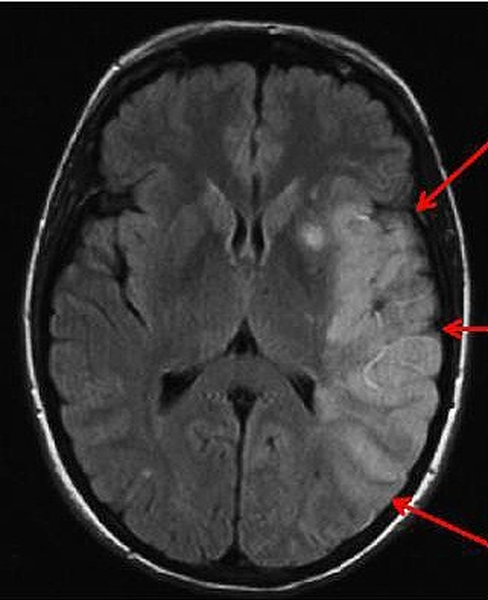

Стрелки указывают на повреждение участков белого и серого вещества мозга при ЧМТ

Стрелки указывают на повреждение участков белого и серого вещества мозга при ЧМТ

Сотрясение головного мозга: МРТ, КТ или рентген?

Нередко перед человеком встает вопрос: “Какое исследование делать при сотрясении?” Определиться с необходимым методом визуализации поможет врач. Он выберет наиболее подходящую процедуру в зависимости от тяжести состояния и особенностей травмы.

Для взрослого человека сразу после удара головой доктор посчитает, что нужна КТ. Данное исследование использует Х-лучи, занимает несколько минут и дает заключение о переломах костей черепа и гематомах в его полости. Обычный рентген делают реже. Метод проигрывает в информативности снимков, их качестве и не показывает кровоизлияний. Однако рентгенография будет выполнена при отсутствии КТ в медицинском учреждении. Детям при подозрении на черепно-мозговую травму проводят нейросонографию (УЗИ головного мозга). Данную манипуляцию обязательно дополняют рентгенографией черепа. КТ проводится только при серьезных повреждениях.

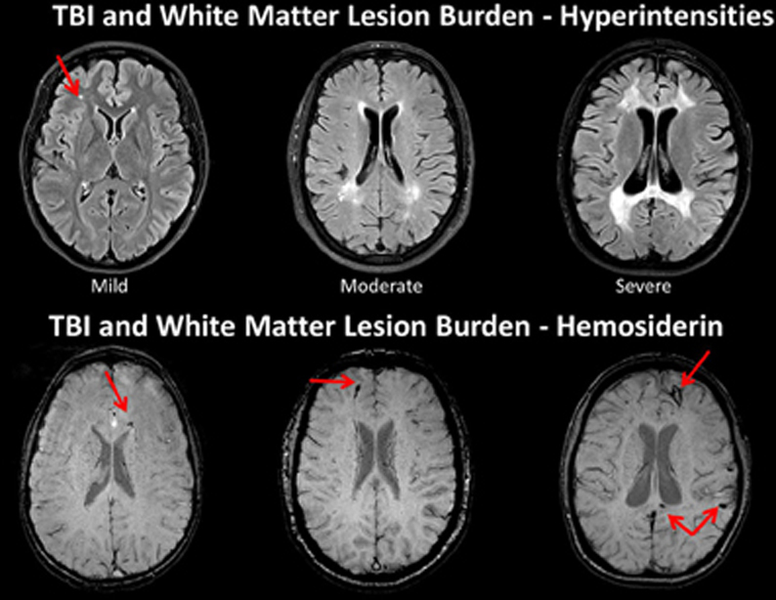

МРТ, в том числе после травмы головы, дает лучшую визуализацию нервной ткани, ее связей и очаговых образований. Врач отдаст предпочтение данному методу, когда для жизни пациента уже нет угрозы и нужно выявить патологические изменения серого и белого вещества. Сразу после травмы МРТ целесообразна только при подозрении на диффузное аксональное повреждение мозга. Процедура займет до 30 минут.

Нельзя забывать о противопоказаниях к рассматриваемым исследованиям. Беременность — абсолютный запрет для выполнения КТ. В то время как сделать МРТ можно на любом сроке (в первом триместре крайне ограничено). Общим противопоказанием является вес пациента: более 150 кг для компьютерного и более 120 кг для МР-сканирования. Магнитное излучение несет опасность, если у человека есть протезы, клапаны или другие импланты из металла. Выявление резко сниженной почечной функции послужит отводом от данного обследования. Запретом для КТ будет нарушение фильтрационной способности органа любой степени. Но оценка противопоказаний и окончательное решение остаются за врачом.

Источник

Совсем скоро наступит холодный сезон. А вместе с ним — гололед и снег. В этот период число травм, как бытовых, так и автомобильных, неуклонно растёт. Сотрясение головного мозга — одна из наиболее частых травм нервной системы.

С вопросами о том, что такое травмы головного мозга и какими они бывают, мы обратились к Подлевских Юрию Андреевичу — исполнительному директору ООО «Клиника Эксперт Оренбург».

— Юрий Андреевич, как часто вы в своей практике встречаетесь с пациентами с черепно-мозговой травмой?

ЧМТ – довольна частая клиническая ситуация, с которой сталкиваются как врачи-терапевты, педиатры, неврологи, травматологи, так и, конечно, врачи-рентгенологи. И это легко объяснимо. Механизм их возникновения обширный, начиная с бытового травматизма до дорожно-транспортных происшествий. Получить черепно-мозговую травму можно и во время спортивных состязаний или занятий активными видами спорта, в частности, единоборствами.

В нашей стране статистика по количеству черепно-мозговых травм практически не публикуется, но в мире подсчитано – травмы головного мозга различной степени тяжести происходят от 229 до 1967 раз на 100 тысяч населения в год. Таким образом, в среднем от ЧМТ и её последствий ежегодно страдает 1 из 100 человек. Наиболее часто травмы головы встречаются у мужчин в возрасте от 15 до 24 лет.

— Какие травмы головного мозга встречаются наиболее часто? Сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга – это одно и то же или разные диагнозы?

Условно травмы головного мозга можно разделить на два типа черепно-мозговых травм – лёгкая и тяжёлая. Лёгкая – это и есть сотрясение головного мозга. Более тяжёлая – это ушиб головного мозга.

По механизму возникновения как первая, так и вторая примерно идентичны – человек сам ударился головой в результате несчастного случая или его ударили по голове. Но разница заключается в силе той кинетической энергии, которую испытал на себе головной мозг.

Отмечу, что сотрясение головного мозга может произойти и в отсутствии формальной травмы. Например, человек испытал резкое ускорение на аттракционе.

В отличие от ушиба головного мозга, при котором есть повреждение самой ткани головного мозга, сотрясение головного мозга не влечёт за собой морфологических или структурных изменений, поэтому этот диагноз ставится клинически. Основными симптомами сотрясения головного мозга являются тошнота, головокружение, рвота, реже — ретроградная амнезия, под которой понимается спутанность и неотчетливое представление о том, что было до момента травмы.

— Представим, что ребёнок или взрослый ударился головой. Как понять, что надо обратиться к врачу?

Как доктор, имеющий за плечами опыт работы в нейрохирургическом отделении, могу с сожалением констатировать – россияне обращаются за медицинской помощью поздно и часто отказываются от госпитализации.

Действительно, если речь идёт о сотрясении головного мозга, то современными исследованиями доказано – такому больному не нужно соблюдать постельный режим и покой. Но сам человек не может определить степень своей травмы. Опасность заключается и в том, что в медицине называется «светлым промежутком». Бывает, что после получения травмы головного мозга больной решил «отлежаться» дома и ему действительно стало лучше. А спустя несколько дней, на фоне наступившего благополучия произошло резкое ухудшение состояния. Поэтому нужно запомнить: травма головы – это всегда повод для обращения за медицинской помощью к врачу-нейрохирургу. Это тот случай, когда перестраховаться действительно необходимо.

— Куда обращаться, если получена травма головы?

В каждом городе есть так называемая ургентная больница, оказывающая помощь всем пострадавшим в этот день и эту ночь. В случае получения травмы нужно обратиться в приёмный покой ургентного отделения, врачи которого осмотрят пациента и сделают выводы о необходимости в специализированном лечении.

Узнать адрес такой больницы можно, позвонив по номеру «03».

Но если после получения травмы человек потерял сознание или наблюдается кровотечение – нужно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Не стоит доставлять такого пациента до ближайшей больницы самостоятельно – ему необходимо наблюдение врачей.

— Что входит в неотложные обследования при черепно-мозговой травме?

«Золотой стандарт» при черепно-мозговой травме — компьютерная томография. Это объясняется доступностью метода, быстрой проведения и его эффективностью при выявлении кровоизлияний. Также КТ помогает выявить, есть ли перелом черепа.

— Применяется ли МРТ при черепно-мозговых травмах и их последствиях?

Да. Если на первом, остром этапе, с целью сокращения времени на исследование показано проведение КТ, то уже через несколько дней после травмы может быть рекомендовано сделать МРТ головного мозга.

Магнитно-резонансной томография позволяет более глубоко изучить состояния тканей головного мозга. Например, ушибы головного мозга очень хорошо визуализируются на МРТ. В практике «Клиники Эксперт Оренбург» нередки случаи, когда мы находим у наших пациентов последствия черепно-мозговых травм спустя десятилетия, при этом эти же больные из года в год проходили компьютерную томографию, не выявляющую структурных изменений головного мозга.

— Зачем делать МРТ при сотрясении головного мозга, если травма не является серьёзной?

Для того, чтобы подтвердить или исключить наличие структурных повреждений головного мозга и на основе полученных, в ходе диагностики, данных, выбрать правильную тактику лечения.

— Через какое время после травмы головы необходимо повторить МРТ в динамике?

Как правило, через полгода.

— Что будет, если подойти к черепно-мозговой травме халатно, понадеявшись на то, что «всё пройдёт само»? Какими могут быть последствия?

Последствия ЧМТ обширны и разнообразны, зависят от характера повреждений и локализации поражения тканей головного мозга. Это могут быть как головные боли и замедленные когнитивные функции, так и ухудшение двигательной активности конечностей в виде парезов и тетрапарезов, нарушение речи, зрения, слуха.

Самым страшным последствием является летальный исход.

— Как проводится реабилитация пациентов, перенёсших черепно-мозговую травму?

Если травма лёгкая, то специализированная реабилитация не требуется. При сотрясении головного мозга иногда не требуется даже приём лекарственных препаратов. В крайнем случае, если головная боль интенсивная – больному показан приём обезболивающих средств, при рвоте назначаются противорвотные лекарства. Но рекомендации должны исходить только от врача.

Для реабилитации больных с тяжёлыми травмами головного мозга используются как медикаментозные методы, так и нейрореабилитация. Необходимо помнить: чем раньше начата реабилитация, тем быстрее пациент восстанавливается и возвращается к повседневной жизни и социализируется.

Нейрореабилитация включает занятия с инструкторами, роботизированные методы с биологической обратной связью, когда аппарат сам оценивает, насколько человек может выполнять те или иные упражнения и помогает ему выполнять их более эффективно. Сюда же относится иглорефлексотерапия, медицинский массаж, позволяющий улучшить трофику тканей и обеспечить стимуляцию мышц; электростимуляция и транскраниальная магнитная стимуляция.

Источник

Компьютерная томография при черепно-мозговой травме (ЧМТ)

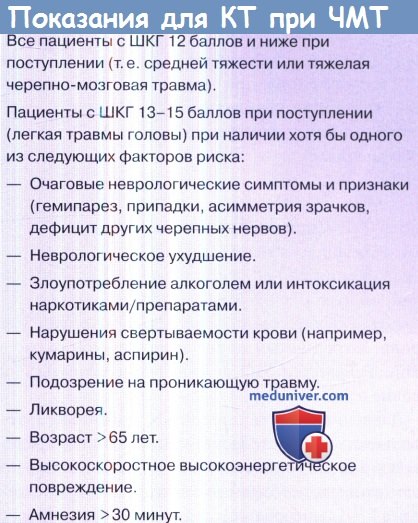

Компьютерная томография (КТ) является визуализационным методом первого выбора при ЧМТ с клиническим подозрением на внутричерепное повреждение. В Европе имеются КТ сканеры во всех крупных центрах, круглосуточно принимающих больных с травмами. Основным преимуществом является быстрое время обработки изображений, особенно у новых поколений мульти-срезовых КТ сканеров, которые позволяют сканировать все тело срезами в 1-3 мм в течение нескольких минут. Другим преимуществом по сравнению с МРТ является то, что они могут выполнять сканирование даже при движениях пациента, что снижает потребность в седации.

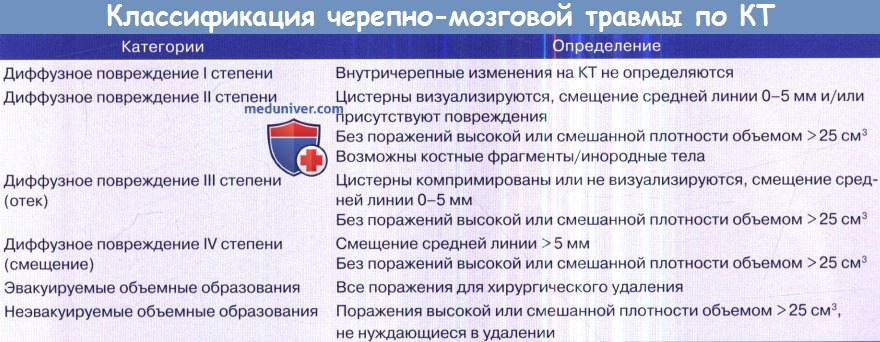

Было также показано, что полученные результаты тесно коррелируют с клиническим исходом. Практическая классификация ЧМТ, связанная с КТ, была дана Маршаллом в 1991 г..

Таким образом, КТ головы заменила рентгенографию в большинстве учреждений, поскольку она не только позволяет визуализировать переломы черепа, внутричерепной воздух и инородные тела (как обычная рентгенография), но и паренхиматозные поражения самого мозга, особенно объемные гематомы, требующие срочной эвакуации.

В каждом отдельном центре должен быть установлен специальный протокол сканирования, который необходимо строго соблюдать во всех случаях без исключения, чтобы не пропустить ни одного клинически значимого поражения. В нашем институте мы выполняем КТ с 0,5 мм срезами от затылочного отверстия до вертекса в плоскости параллельной орбито-метальной линии. Возможна реконструкция изображений в различных режимах: для костей, мягких тканей и крови.

Внутривенное введение контрастного вещества, как правило, не показано, но может быть необходимо, если подозревается основное заболевание (например, черепно-мозговая травма вследствие припадка, вызванного внутричерепной опухолью) или заболевания сосудов. Иногда контрастное усиление может быть также показано для обнаружения изоденсной подострой или хронической субдуральной гематомы.

Следует также иметь в виду, что часть пациентов с черепно-мозговыми травмами может иметь дополнительные травмы позвоночника, и их следует исключать в соответствии со стандартизированными протоколами.

В следующих статьях описаны наиболее типичные патологические изменения у пациентов с острыми черепно-мозговыми травмами.

Классификация черепно-мозговой травмы применительно к компьютерной томографии (Marshall et al.)

а) Паренхиматозные повреждения головного мозга на КТ. Паренхиматозные повреждения головного мозга возникают в результате разрыва мелких внутричерепных сосудов. С клинической точки зрения, они классифицируются как одиночные или множественные и описываются с указанием размеров, локализации и масс-эффекта.

1. Ушибы. Корковые ушибы возникают по механизму ускорения-замедления, возникающего на внутренней стороне черепа. Поскольку большинство пациентов получает травму во время движения вперед, основная часть ушибов локализуется в паренхиме мозга, прилежащей к передней или средней черепной ямке, а именно базальной поверхности лобной и теменной долей. В некоторых случаях могут быть обнаружены дополнительные ушибы на противоположной столкновению стороне (по механизму контрудара). Ушибы часто двусторонние и множественные. На КТ они выглядят как локальные гиперденсные зоны и в некоторых (старых) случаях сопровождаются перифокальным отеком.

Как правило, первоначальная КТ не показывает полноту объема повреждения, так как эти ушибы имеют тенденцию к «росту» в течение нескольких следующих часов или дней (до 30% всех случаев). Увеличение объема ушиба часто наблюдается у пациентов с нарушениями свертываемости крови. Поэтому желательно повторить эту процедуру в следующие 4-8 часов или при клиническом ухудшении.

2. Диффузное аксональное повреждение. Диффузное аксональное повреждение (ДАП, синоним — диффузное повреждение белового вещества по механизму сдвига) возникает в результате приложения тяжелой деформирующей силы сдвига во время высокоскоростной травмы. Пациенты находятся в глубокой коме со стволовыми симптомами. Большинство повреждений происходит по средней линии с формированием небольших повреждений в глубоких слоях белого вещества больших полушарий, мозолистом теле и стволе головного мозга. В некоторых случаях выявляется небольшой осадок крови в одном из боковых желудочков, что вызвано разрывом его эпендимы. Полный объем повреждения можно оценить только на МРТ.

3. Подкорковые повреждения серого вещества. Подкорковые повреждения серого вещества иногда (3-5%) находятся в базальных ганглиях и таламусе.

Они, как правило, связаны с неблагоприятным прогнозом. Постулируется механизм повреждения мелких артерий силой сдвига.

4. Травмы ствола мозга. Травмы ствола мозга лучше всего обнаруживать на МРТ, при КТ выявляются только около 10% этих повреждений. Эти тяжелые травмы, как правило, наблюдаются в сочетании с тяжелым диффузным аксональным повреждением. Изолированные травмы ствола мозга составляют менее 1% всех случаев тяжелой травмы головы. Они должны быть дифференцированы от вторичного кровоизлияния в ствол мозга вследствие транстенториального вклинения.

б) Экстрааксиальные гематомы:

1. Эпидуральная гематома.

2. Острая субдуральная гематома.

3. Травматическая внутримозговая гематома.

в) Травматическая пневмоцефалия на КТ. В норме внутричерепное пространство не содержит воздуха. Следовательно, наличие воздуха в мозге, желудочках или субдуральном/эпи-дуральном пространстве на первоначальной КТ указывает на связь внутричерепного пространства с придаточными пазухами носа, сосцевидными ячейками или напрямую с внешней средой. В результате такого рода травм часто встречаются ликворные свищи. Небольшое количество внутричерепного воздуха, как правило, рассасывается и исчезает на последующих КТ. Острая напряженная пневмоцефалия, однако, относится к экстренной ситуации и связана с клапанным механизмом газораспределения, когда из-за лобнобазальных повреждений воздух из полости носа все больше и больше попадает в полость черепа с каждым вздохом пациента.

г) Вторичные повреждения головного мозга на КТ:

1. Дислокационный синдром. Дислокационный синдром головного мозга, вызванный объемным воздействием, приводит к типичным изменениям на КТ, которые должны быть известны каждому нейрохирургу.

Расширение супратенториального патологического объемного образования первоначально вызывает уплощение и исчезновение границ ипсилатеральных корковых борозд с последующей компрессией ипсилатерального желудочка и грыжеобразованием под серпом большого мозга. В результате продолжения этого процесса в конечном счете происходит вклинение миндалин мозжечка в затылочное отверстие и смерть мозга. Все эти особенности масс-эффекта могут быть выявлены на КТ.

— Вклинение поясной извилины иод серп большого мозга. Данный тип вклинения вызывается супратенториальным патологическим образованием, смещающим поясную извилину под серп мозга. В тяжелых случаях такое вклинение может привести к блокированию контралатерального бокового желудочка и гидроцефалии на этой стороне. При таком типе вклинения возникает компрессия ипсилатеральной передней мозговой артерии с последующим развитием инфаркта в соответствующей зоне.

— Нисходящее транстенториальное вклинение. Нисходящее транстенториальное вклинение возникает в результате смещения медиобазальных отделов височной доли в медиальном и нижнем направлении. Типичными результатами КТ являются исчезновение ипсилатеральной перимезенцефальной цистерны и компрессия среднего мозга. В тяжелых случаях этот вид вклинения сам по себе приводит к геморрагическому инфаркту среднего мозга.

— Вклинение миндалин мозжечка. Вклинение миндалин мозжечка происходит либо из-за воздействия инфратенториального образования, либо из-за длительного транстенториального вклинения. Миндалины мозжечка смещаются вниз в большое затылочное отверстие. Это может сопровождаться обструктивной гидроцефалией.

2. Диффузный супратенториальный отек мозга. Диффузный супратенториальный отек мозга может довольно часто встречаться при тяжелых травмах, особенно у молодых пациентов. Исчезновение контуров борозд мозга, сдавление сильвиевой щели и третьего желудочка, а также исчезновение базальных цистерн указывают на повышенное внутричерепное давление. Вся супратенториальная часть выглядит гиподенсной по сравнению с наметом и полушариями мозжечка. Контрастность между белым и серым веществом, как правило, теряется. Эти результаты могут быть обусловлены диффузной травмой, гипоксией или их комбинацией.

3. Гидроцефалия. Открытая гидроцефалия является частой находкой при тяжелой черепно-мозговой травме. Окклюзионная гидроцефалия, напротив, развивается очень редко и обычно наблюдается, если объем (например, внутрижелудочковый сгусток крови) блокирует отток спинномозговой жидкости из желудочков.

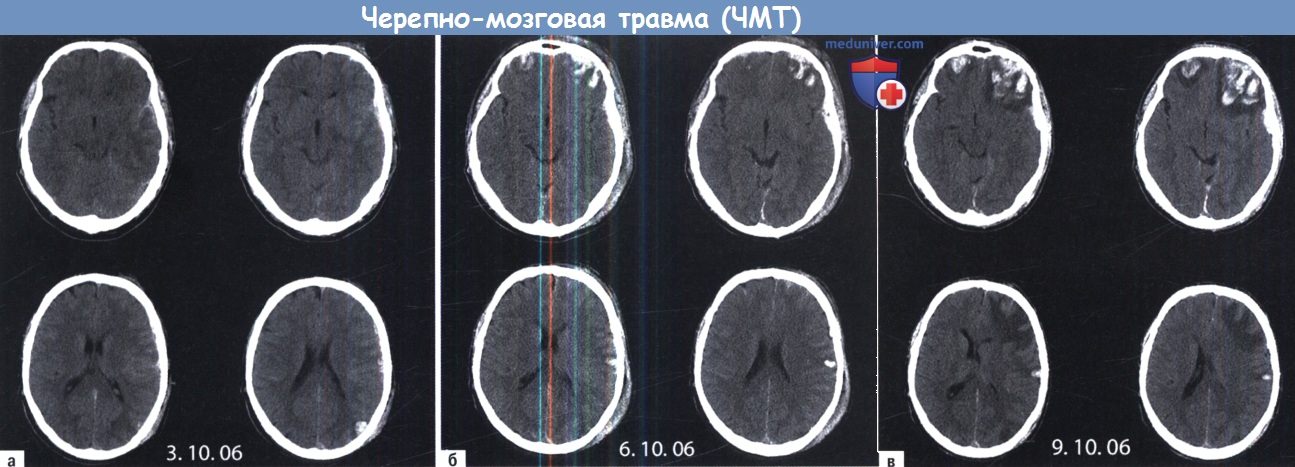

а — Типичные ушибы мозга лобной и височной локализации (стрелки).

б — Геморрагический ушиб правой височной доли (двойная стрелка) с выраженным перифокальным отеком (одинарные стрелки).

A-В «Растущие» бифронтальные ушибы у 47-летнего алкоголика. Даты проведения исследований указаны на изображениях.

а — Компьютерная томография при диффузном аксональном повреждении.

Многочисленные геморрагические очаги (стрелки), расположенные вдоль средней линии, а также правосторонняя лобновисочная эпидуральная гематома.

б — Изолированное кровоизлияние в ствол мозга (стрелка) у 12-летней девочки, ШКГ 3 балла. Примечание: травму ствола мозга лучше всего диагностировать с помощью МРТ.

а — Кровоизлияние в таламус (стрелка) у молодого пациента, поступившего в глубокой коме (ШКГ 4 балла).

б — Пневмоцефалия у пожилого пациента с лобно-базальной травмой.

а — Вклинение под серп мозга (одна стрелка), вызывающие гидроцефальное расширение контралатерального желудочка (двойная стрелка) из-за большой острой субдуральной гематомы.

б — Транстенториальное вклинение среднебазального отдела височной доли, вызванное большой острой субдуральной гематомой.

Типичная КТ больного с вклинением миндалин мозжечка {одна стрелка) и компрессией ствола мозга (двойная стрелка).

а — Диффузный супратенториальный отек головного мозга у маленького ребенка.

Обратите внимание на гиподенсную супратенториальную часть мозга по сравнению с наметом и инфратенториальным пространством.

б — Острая окклюзионная гидроцефалия у маленького ребенка. Это осложнение развилось в течение 6 часов после первой КТ.

— Также рекомендуем «МРТ, ангиография, рентгенография при черепно-мозговой травме (ЧМТ)»

Оглавление темы «Черепно-мозговая травма (ЧМТ).»:

- История диагностики и лечения травмы головы

- Патофизиология травмы головы (механизмы)

- Европейский стандарт первичной оценки пациента с черепно-мозговой травмой (ЧМТ)

- Компьютерная томография при черепно-мозговой травме (ЧМТ)

- МРТ, ангиография, рентгенография при черепно-мозговой травме (ЧМТ)

- Европейский стандарт лечения черепно-мозговой травмы (ЧМТ)

Источник