Тактика при травматической эпидуральной гематоме

Алгоритм диагностики и лечения эпидуральной гематомы — Европейские рекомендации

Эпидуральная (или экстрадуральная) гематома (ЭДГ) представляет собой скопление крови в эпидуральном пространстве между внутренней стороной черепа и твердой мозговой оболочкой.

а) Патогенез эпидуральной гематомы. Дорожно-транспортные происшествия и падения являются основными причинами эпидуральных гематом (ЭДГ) среди взрослого населения. У детей около 50% повреждений приходится на падения.

В большинстве случаев основной причиной является перелом черепа в области средней менингеальной артерии или ее ветвей в лобно-височной области. В редких случаях перелом может быть связан с разрывом крупных вен или венозных синусов мозга. Это объясняет, почему большинство ЭДГ (>95%) расположены выше намета мозжечка. К редкой локализации относятся задняя черепная ямка (полушария или петрокливальная) и двусторонние супратенториальные гематомы. Примерно у 60-70% всех пациентов с ЭДГ она является единственным внутричерепным повреждением («чистая» ЭДГ), в 30-40% ЭДГ связана с другими внутричерепными поражениями, в основном с ушибами и внутримозговыми гематомами («сложная» ЭДГ).

У детей венозное кровотечение встречается примерно в трети случаев эпидуральной гематомы (ЭДГ), и еще в трети случаев источник кровотечения не выявляется во время операции. «Чистая» ЭДГ встречаются чаще у детей, чем у взрослых.

б) Эпидемиология. Истинная заболеваемость эпидуральной гематомой (ЭДГ) неизвестна. В больших сериях без отбора пациентов с черепно-мозговыми травмами частота варьирует в пределах от 2 до 4% и может составлять около 10% у коматозных пациентов. ЭДГ у очень молодых ( 65 лет) пациентов достаточно редки. Они преимущественно приходятся на вторую и третью декаду жизни. Это связано с тем, что оболочки у очень молодых и пожилых пациентов, как правило, плотно сращены с черепом.

в) Клинические признаки. При осмотре головы могут быть выявлены местные изменения в виде кровоподтеков и ссадин, а также подапоневротического отека как свидетельства удара. Оторрагия и ретро-аурикулярная гематома (симптом Баттла) могут указывать на височно-базальный перелом костей черепа.

Вторичное ухудшение после так называемого «светлого промежутка» является классическим клиническим течением посттравматической эпидуральной гематомы (ЭДГ). В настоящее время, однако, это «классическое» течение наблюдается менее чем в 30% всех случаев. Первоначальное воздействие на мозг при высокоскоростных авариях приводит к тому, что большинство пациентов поступает уже в коматозном состоянии с ухудшением до глубокой комы по причине развития объемного эпидурального повреждения. В некоторых случаях пациенты с ЭДГ остаются в сознании на протяжении всего предоперационного периода. Клиническое ухудшение обычно происходит в течение 4-8 часов после травмы при развитии гематомы. У пациентов с разрывом основного ствола менингеальной артерии вторичное ухудшение может развиться резко в течение 10-20 минут.

Местное давление на ипсилатеральные центральные извилины вызывает контралатеральный гемипарез. Из-за компрессии глазодвигательного нерва развивается ипсилатеральный мидриаз. При распространении гематомы до среднего мозга наблюдается трастенториальное вклинение с клиническими признаками дислокационного синдрома и последующей смертью мозга.

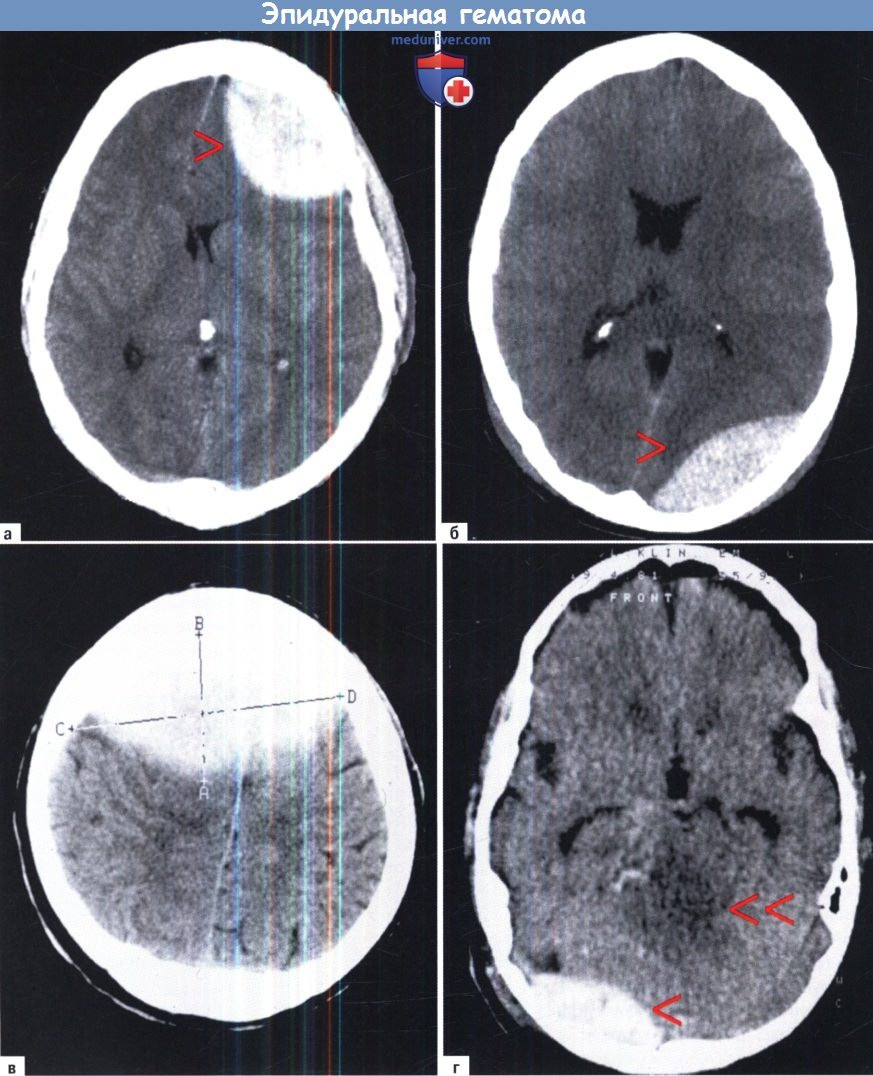

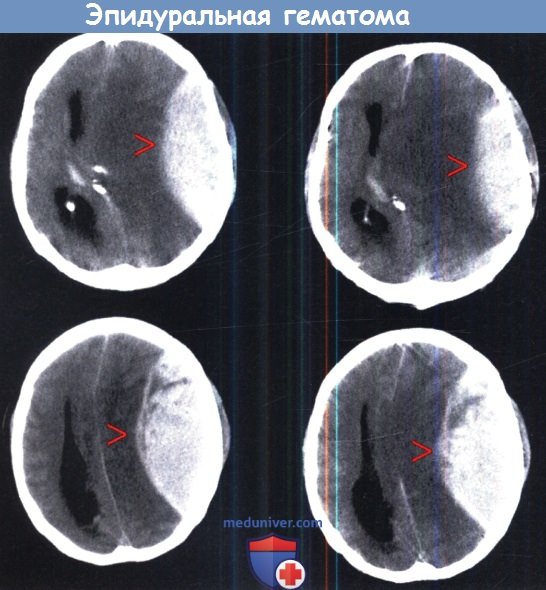

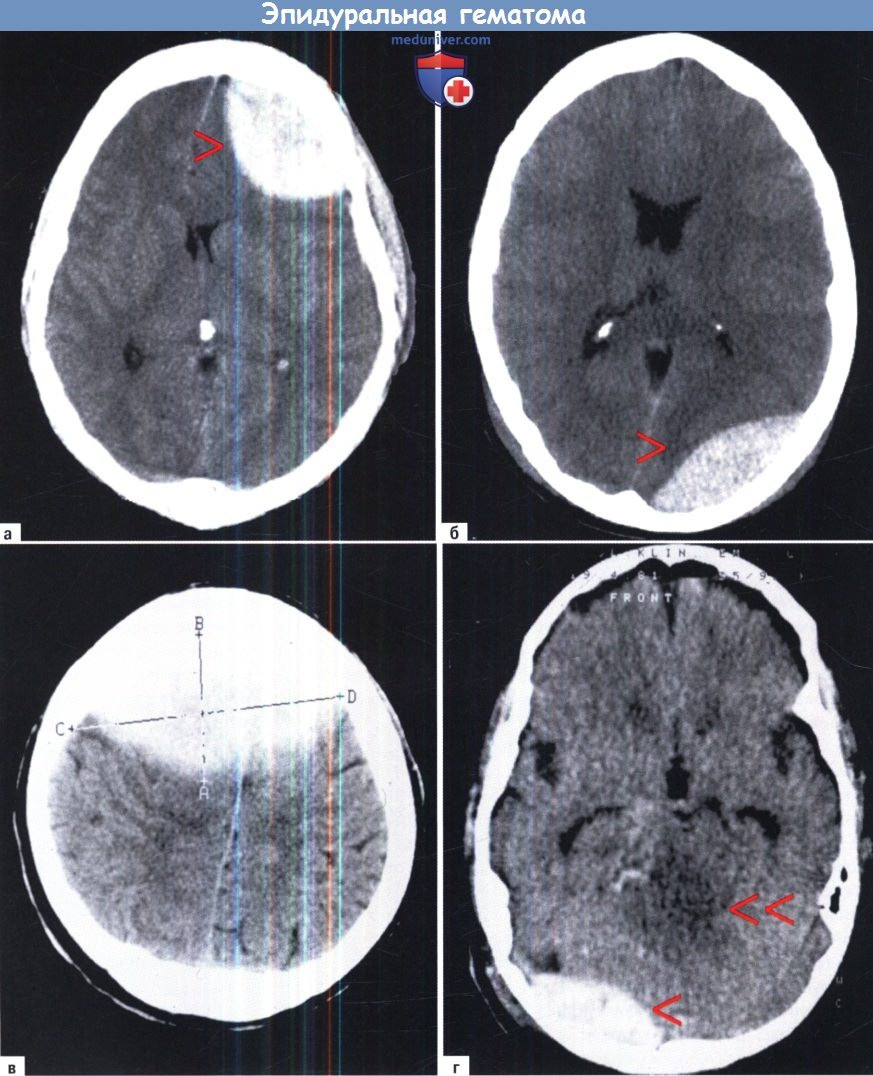

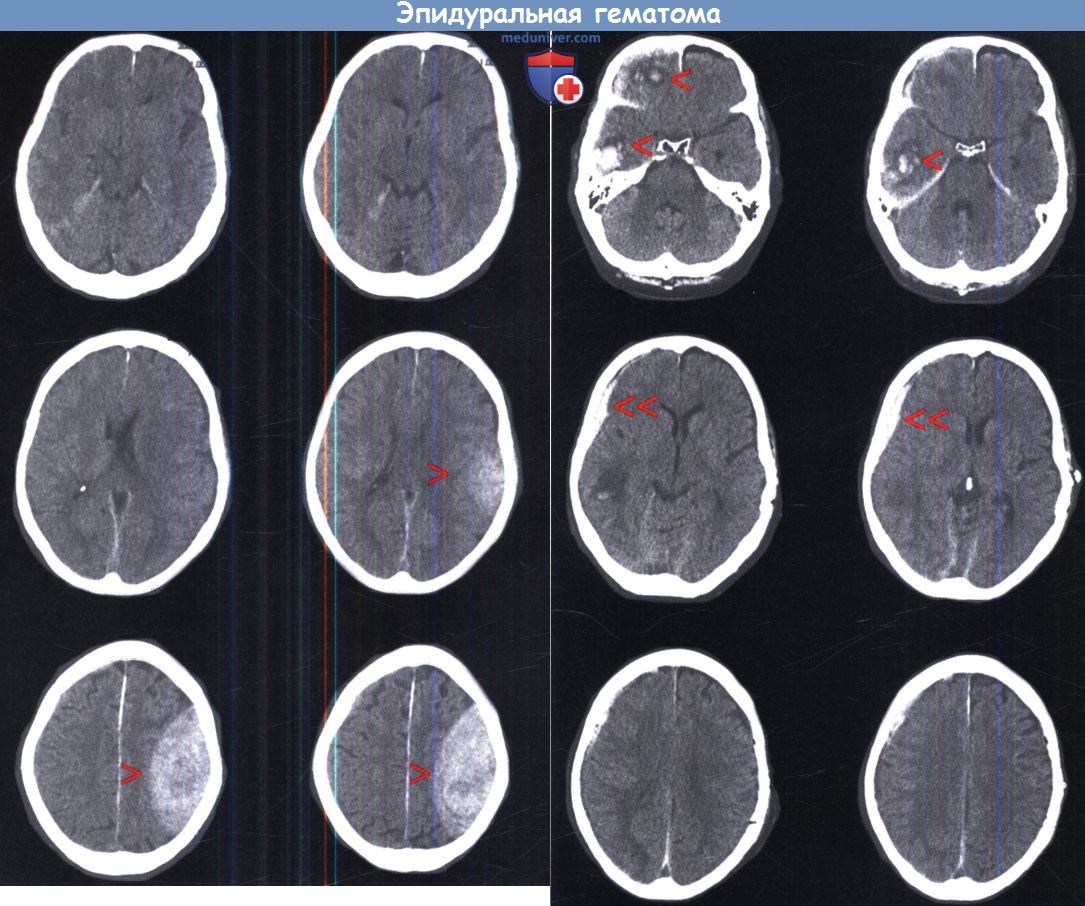

г) Диагностика эпидуральной гематомы (ЭДГ). КТ черепа—диагностический метод выбора. В типичных случаях выявляется гиперденсное объемное образование линзовидной формы под внутренней стороной черепа в лобно-височной области. Если КТ выполняется очень рано, компоненты гематомы могут еще не свернуться, в результате чего возникает смешанный гиподенсный/гиперденсный сигнал. ЭДГ в нетипичных местах показаны на рисунке ниже.

д) Операция при эпидуральной гематоме:

1. Показания. Естественное течение болезни не дает возможности провести рандомизированное контрольное исследование для сравнения хирургического лечения ЭДГ с нехирургическим. Таким образом, показания к операции главным образом складываются из клинического состояния, неврологического статуса и данных компьютерной томографии пациента. Хорошо известно, что некоторые факторы, такие как толщина гематомы, ее объем и степень смещения срединных структур связаны с исходом.

В принципе операция необходима при эпидуральной гематоме (ЭДГ) объемом более 30 см3 или гематоме толщиной более 15 мм, производящей к смещению срединных структур более чем на 5 мм, а также пациентам без сознания. Все случаи развития дислокационного синдрома должны рассматриваться как экстренная ситуация. Только в редких случаях (пациент в сознании, гематома толщиной менее 15 мм, смещение срединных структур менее 5 мм, гематома объемом менее 30 см3) может быть оправдано консервативное лечение (активное неврологическое наблюдение, повторные КТ). Старая нейрохирургическая поговорка «все сомнения в пользу операции» по-прежнему является надежным ориентиром для оперативного лечения ЭДГ. Даже у пациентов с фиксированными и расширенными зрачками хирургия ЭДГ может дать хорошие клинические результаты, особенно, если при предоперационной КТ не выявлено других повреждений головного мозга.

2. Общие хирургические принципы. В большинстве случаев удаление эпидуральной гематомы (ЭДГ) не представляет сложностей. Подробности операции описаны в других местах (см. рекомендуемую литературу). По личному опыту, вертикальные разрезы кожи с небольшими краниоэктомиями/краниотомиями оправданы только при очень ограниченных гематомах. В противном случае, кожный и костный лоскут должен позволить визуализировать всю гематому, чтобы иметь возможность определить все источники кровотечения (основной ствол менингеальной артерии, синусы).

В чрезвычайных ситуациях, когда необходима быстрая декомпрессия и снижение внутричерепного давления, разрезается кожа над областью максимального объема гематомы, удаляется небольшой фрагмент костей черепа и часть гематомы эвакуируется путем аспирации. Затем завершается разрез кожи головы, трепанация черепа и удаляется остальная часть гематомы. В случаях, когда гематома вызвана разрывом крупного синуса хирург (и анестезиолог) должны быть готовы к серьезной кровопотере. После удаления костного лоскута гематома эвакуируется аспирацией, ирригацией и с помощью пинцетов. Если ЭДГ является единственным внутричерепным повреждением, то операция завершается как обычно. Если твердая мозговая оболочка остается напряженной или имеет голубоватый цвет, имеет место субдуральная гематома, поэтому твердая мозговая оболочка должна быть вскрыта для ее удаления.

Необходимо добиться тщательного гемостаза путем подшивания ТМО по краю костного дефекта и коагуляцией сосудов твердой мозговой оболочки. В случаях, когда гематома вызвана повреждением основного ствола средней менингеальной артерии, гемостаз может быть легко достигнут лигированием сосуда. В некоторых случаях должно быть выявлено остистое отверстие и замазано воском. Мы обычно возвращаем костный лоскут, оставляя один или два (при больших гематомах) эпидуральных дренажа и один подкожный дополнительно. Ушивание мягких тканей выполняется в обычном порядке.

3. Послеоперационные меры предосторожности. Рутинную контрольную КТ следует проводить через 4-8 часов после операции, чтобы определить адекватность расправления головного мозга и полноту удаления гематомы. Повторная КТ особенно оправдана в тех случаях, когда ЭДГ связана с дополнительными внутричерепными повреждениями, так как даже небольшие ушибы могут увеличиться до огромных размеров после устранения сдавления.

4. Результаты. Как уже говорилось ранее, исход у пациентов с эпидуральной гематомой (ЭДГ) зависит от различных факторов (клиническое состояние, начальный неврологический статус, неврологический статус во время операции, длительность вклинения, сопутствующие внутричерепные повреждения). Это является причиной столь различных исходов. В целом у большинства пациентов с «чистой» ЭДГ может быть достигнут благоприятный исход, даже если они были в коматозном состоянии в периоперационном периоде. По оценкам, полученным в результате исследований больших групп пациентов, смертность при ШКГ 3-5 баллов составляет 35%, а при ШКГ 8-15 баллов хороший клинический результат достижим более чем в 90% случаев.

Компьютерная томография при типичной эпидуральной гематоме (ЭДГ, красные стрелки) в левой височно-теменной области,

вызывающей компрессию ипсилатерального желудочка и смещение средней линии.

А-Г. Атипичная локализация эпидуральной гематомы (ЭДГ):

А. Левая фронтальная эпидуральная гематома (ЭДГ) (красная стрелка).

Б. Левая затылочная эпидуральная гематома (ЭДГ) (красная стрелка).

В. ЭДГ в области вертекса.

Г. ЭДГ задней черепной ямки (красная стрелка) вызывает заметную компрессию (гиподенсная зона) ствола мозга (двойная красная стрелка).

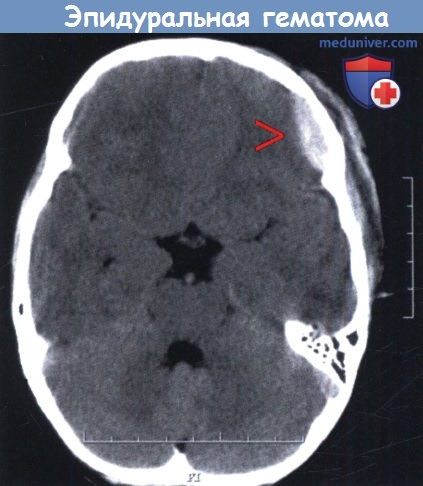

Эпидуральная гематома (ЭДГ) малого объема (красная стрелка) в левой лобной области, которая может лечиться консервативно.

Такие небольшие гематомы, как правило, вызваны разрывом диплоитических вен с линейным переломом черепа.

A-В. Типичные находки во время операции по поводу правой височно-теменной эпидуральной гематомы.

А. После разреза кожи головы выявлен перелом черепа (белая стрелка).

Б. Эпидуральная гематома.

В. После удаления гематомы. Обратите внимание на ненапряженность твердой мозговой оболочки.

А, Б. Рост ушиба после удаления эпидуральной гематомы.

А. Первичная КТ демонстрирует ЭДГ левой теменно-затылочной области (стрелки).

Б. Рост ушиба после удаления эпидуральной гематомы.

Б. Послеоперационная КТ после удаления эпидуральной гематомы.

Сформированные очаги ушиба в правой лобно-височной области (одинарные красные стрелки), а также небольшая субдуральная гематома (двойные красные стрелки).

— Также рекомендуем «Алгоритм диагностики и лечения острой субдуральной гематомы — Европейские рекомендации»

Оглавление темы «Черепно-мозговая травма (ЧМТ).»:

- Алгоритм диагностики и лечения перелома кости черепа — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения ликворной фистулы (ликвореи) — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения проникающей травмы головы — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения эпидуральной гематомы — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения острой субдуральной гематомы — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения паренхиматозного повреждения мозга — Европейские рекомендации

- Особенности черепно-мозговых травм у детей

- Виды травм головы при рождении у детей

- Особенности перелома черепа у новорожденных и грудных детей

- Черепно-мозговые травмы при жестком обращении с детьми

Источник

Эпидуральная гематома — травматическое кровоизлияние, располагающееся между внутренней поверхностью костей черепа и твердой мозговой оболочкой и вызывающее местную и общую компрессию головного мозга. Эпидуральная гематома развивается при травме головы различной интенсивности, чаще среднетяжелой. Наиболее типично воздействие травмирующего агента с небольшой площадью приложения на неподвижную или малоподвижную голову (удар палкой, бутылкой, камнем, молотком и т. д.) или удар головой, находящейся в небыстром движении, о неподвижный предмет (при падении на улице, на лестнице, с велосипеда, вследствие толчка движущимся транспортом, при ударе о косяк двери, об угол полки и т. п.). Местом приложения травмирующего предмета чаще бывает боковая поверхность головы, преимущественно височная и нижнетеменная области. Возникшая при этом временная локальная деформация черепа, нередко с импрессионным переломом и разрывом сосудов твердой мозговой оболочки, создает предпосылки для образования эпидуральной гематомы в области удара. Частота встречаемости эпидуральной гематомы по отношению ко всем случаям ЧМТ колеблется в пределах 0,5-0,8%. Объем эпидуральной гематомы варьирует в пределах 30-250 мл, наиболее часто составляет 80-120 мл. Эпидуральная гематома, как правило, локализуется в пределах одной-двух долей мозга. Ее излюбленное расположение — височная, височно-теменная, височно-лобная, височно-базальная области; диаметр эпидуральной гематомы обычно составляет 7-8 см. Для эпидуральной гематомы характерно то, что центральная ее часть толще (2-4 см), чем периферические отделы. Представляя собой несжимаемую массу, состоящую из жидкой крови и ее свертков, эпидуральная гематома отдавливает подлежащую твердую мозговую оболочку и вещество мозга, образуя вмятину соответственно своей форме и величине. Характерным и наиболее часто выявляемым источником кровотечения при эпидуральной гематоме являются поврежденные средняя оболочечная артерия и ее ветви, иногда оболочечные вены, синусы и сосуды диплое.

Клиника эпидуральной гематомы.

Выделяют 3 основных варианта течения острых эпидуральных гематом:

- Классический вариант с развернутым светлым промежутком. Встречается часто. После ЧМТ (обычно ушиб головного мозга легкой или средней степени), сопровождавшейся непродолжительной потерей сознания, происходит полное его восстановление или остается лишь умеренное оглушение. Пострадавший отмечает умеренную головную боль, общую слабость, головокружение. Выявляется кон- и ретроградная амнезия. Могут быть обнаружены умеренная асимметрия носогубных складок, анизорефлексия, спонтанный нистагм, умеренные менингеальные симптомы и другие признаки, укладывающиеся в клиническую картину легкой ЧМТ. Сравнительно благополучное состояние при острых ЭГ продолжается от нескольких десятков мин до нескольких час. Затем происходит усиление головных болей, порой до нестерпимых, обусловливающих психомоторное возбуждение больного. Возникает рвота, которая может повторяться. Лицо становится гиперемированным. Общее состояние больного значительно ухудшается, развивается сонливость, возникает вторичное выключение сознания, нередко с последовательной сменой умеренного оглушения глубоким оглушением, сопором и комой. Наряду с этим проявляется брадикардия, а также тенденция к повышению АД. Иногда кома развивается настолько стремительно, что промежуточные стадии выключения сознания не улавливаются. Уже в период, предшествующий частичному выключению сознания, у больных с эпидуральной гематомой начинает нарастать очаговая неврологическая симптоматика. Чаще всего углубляется (до степени глубокого пареза) контралатеральная брахиофациальная недостаточность. Возникает анизокория, первоначально с умеренным расширением зрачка на стороне гематомы, а затем с предельным мидриазом и отсутствием реакции зрачка на свет. Иногда при ЭГ развитие симптомов местного сдавления мозга может значительно опережать появление признаков общей его компрессии. Когда выключение осознания достигает комы, нарушения жизненно важных функций становятся угрожающими.

- Вариант со стертым светлым промежутком. Встречается нередко. Фазность клинического течения ЭГ, описанная в классическом варианте, сохраняется, но в этих случаях характер и выраженность симптоматики имеют существенные отличия. Обычно ЧМТ является тяжелой, первичная утрата сознания достигает степени комы. Выявляется грубая гнездная симптоматика, а также те или иные нарушения жизненно важных функций, обусловленные первичным повреждением вещества мозга. В дальнейшем, однако (через несколько часов), коматозное состояние сменяется сопором, глубоким оглушением с возможностью минимального словесного контакта с больным. В этом периоде удается установить наличие головной боли, чаще всего с помощью объективизирующих ее признаков (реакция на перкуссию черепа, стоны с схватыванием головы руками, поиски антальгического положения, психомоторное возбужденней др.). Стертый светлый промежуток через различные сроки (минуты, часы, иногда сутки) сменяется повторным углублением нарушения сознания (оглушение переходит в сопор, сопор — в кому). Это сопровождается нарастанием двигательного возбуждения, рвотой, появлением или углублением расстройств жизненно важных функций, развитием горметонии, тяжелых вестибуло-глазодвигательных нарушений и другой стволовой симптоматики. Усиливается и очаговая симптоматика: углубляется гемипарез вплоть до паралича, появляется одностороннее расширение зрачка или же имевшийся мидриаз становится предельным.

- Вариант без светлого промежутка. Встречается сравнительно редко. К нему относятся те случаи течения острых ЭГ, когда даже стертый светлый промежуток после травмы ни анамнестически, ни при наблюдении в стационаре не устанавливается. Обычно это больные, получившие тяжелую травму с сопутствующими гематоме множественными повреждениями черепа и мозга. У них констатируется сопорозное или коматозное состояние с момента травмы без каких-либо элементов ремиссии вплоть до операции или гибели больного.

Клиническая картина подострых ЭГ в период, следующий непосредственно за травмой, аналогична таковой при классическом варианте острых ЭГ. Но наступающий через 10-20 мин после травмы светлый промежуток при подострых эпидуральных гематомах, в отличие от острых, продолжается не несколько часов, а несколько дней, в отдельных случаях до 10-12 сут. В этом периоде общее состояние больного обычно не внушает серьезных опасений, жизненно важные функции мало изменены, может отмечаться лишь тенденция к брадикардии и повышению АД. Очаговая симптоматика длительно остается мягко выраженной. Сознание больного ясное или же имеется умеренное оглушение. Однако в дальнейшем характерно постепенное развитие расстройства сознания, порой с волнообразным углублением его выключения до глубокого оглушения и сравнительно быстрым восстановлением спонтанно или под влиянием дегидратации. Обычно как неуклонно прогрессирующему, так и ундулирующему нарушению сознания предшествует усиление головной боли и умеренное психоморное возбуждение. При подостром течении ЭГ, в отличие от острого, может развиваться такой объективный признак компрессии мозга, как застойные явления на глазном дне. Хронические ЭГ встречаются редко.

Эпидуральная гематома чисто лобной или теменной локализации часто отличаются относительно медленным развитием компрессионного синдрома и мягкостью очаговой симптоматики. При эпидуральной гематоме полюса лобной доли клиническая картина характеризуется подострым развитием компрессии мозга с доминированием синдрома оболочечной ирритации и внутричерепной гипертензии при скудости очаговой неврологической симптоматики: психопатологические нарушения имеют лобную окраску. При ЭГ парасагиттальной локализации в очаговой симптоматике на фоне подострого течения компрессионного синдрома преобладают пирамидные нарушения, среди которых наиболее выражен контралатеральный парез стопы. ЭГ полюса затылочной доли характеризуется постепенным развитием общемозговой симптоматики в сочетании с контралатеральной гомонимной гемианопсией.

Диагностика эпидуральной гематомы.

Для распознавания ЭГ используют триаду симптомов: светлый промежуток, гомолатеральный мидриаз, контралатеральный гемипарез, нередко дополняемую брадикардией и артериальной гипертензией. Существенны оболочечный оттенок и локальная избирательность головой боли, в том числе при перкуссии. Учитывают механизмы ЧМТ и особенно наличие перелома костей свода черепа, пересекающего борозды оболочечных сосудов (по данным краниографии). Диагноз ЭГ уточняют с помощью АГ, выявляющей характерную бессосудистую зону. Исчерпывающую информацию о локализации и размерах ЭГ, а также реакциях мозга на компрессию дает КТ. Для распознавания ЭГ эффективна также МРТ, особенно при изоденситивных ЭГ. При отсутствии методов инструментального уточнения наличия и локализации ЭГ используют поисковые фрезевые отверстия, которые накладывают прежде всего в местах типичного расположения ЭГ.

Лечение эпидуральной гематомы.

При установлении диагноза ЭГ обычно показано неотложное хирургическое вмешательство. В области расположения ЭГ производят костнопластическую или резекционную трепанацию. После образования костного окна с помощью аспиратора, шпателя или ложечки полностью удаляют жидкую кровь и свертки. После удаления эпидуральной гематомы отыскивают источник кровотечения и осуществляют тщательный гемостаз. Операцию, если нет необходимости в декомпрессии, заканчивают укладкой костного лоскута на место и послойным ушиванием раны. Иногда возможно самопроизвольное дренирование ЭГ через трещины прилежащих костей в подапоневротическое пространство; в таких случаях достаточно пункционного опорожнения скапливающейся под апоневрозом крови. При небольших по объему эпидуральных гематомах (до 30 мл) и отсутствии выраженных дислокационных явлений в условиях КТ-контроля допустимо воздерживаться от хирургического вмешательства. Через 3-4 нед. — на фоне консервативного лечения — происходит рассасывание ЭГ.

Прогноз при эпидуральной гематоме.

При хирургическом удалении изолированных ЭГ в клинических фазах субкомпенсации и умеренной декомпенсации, как правило, наблюдаются хорошие функциональные исходы, а летальность минимальна. При оперировании пострадавших с острыми ЭГ в фазе грубой клинической декомпенсации функциональные исходы значительно хуже, а летальность достигает 30-40% из-за дислокационных изменений в стволе мозга. При консервативном лечении по строгим показаниям небольших подострых ЭГ обычно удается добиться выздоровления пострадавших.

Источник