Свойства стали при растяжении

Стальные изделия, используемые для создания строительных конструкций, в процессе эксплуатации испытывают значительные напряжения на растяжение, сжатие, резкие механические воздействия. Прилагаемые усилия могут быть как статическими, так и динамическими. Для обеспечения прочности и долговечности конструкции необходимо использовать металлоизделия с механическими характеристиками, соответствующими запланированным эксплуатационным нагрузкам. Испытания на растяжение – один из наиболее распространенных методов определения марки стали или решения спорных вопросов при расследовании причин возникновения нештатных ситуаций и аварий.

Характеристики, определяемые при статических испытаниях на растяжение

Исследования осуществляются в испытательных машинах с ручным или гидравлическим приводом. Второй вариант обеспечивает возможность создания гораздо большей мощности. По результатам исследований составляют диаграмму растяжения.

При механических статических испытаниях на растяжение, проводимых в соответствии с ГОСТом 1497-84, определяют комплекс свойств стали.

Характеристики прочности

- Предел пропорциональности – Ϭп. Характеризует напряжение, выше которого прекращает свое действие закон Гука. После наклепа металла, который, например, осуществляется при холодном деформировании, Ϭп возрастает в 1,5-1,8 раза.

Определение! В законе Гука утверждается, что деформация, образующаяся в упругом теле, прямо пропорциональна прилагаемому усилию.

- Предел текучести – Ϭт. Это нагрузка, при которой деформация повышается при постоянном напряжении. Присутствующая явно горизонтальная площадка на диаграмме может отсутствовать. В этой ситуации устанавливают условный Ϭт, при котором остаточные деформации примерно равны 0,2%.

- Предел прочности (временное сопротивление разрыву) – Ϭв. Это максимальное усилие, при котором образец не разрушается. Его превышение приведет к разрыву стержня.

- Напряжение разрыва – Ϭр. При испытаниях на прочность определяют два вида напряжения разрыва – условное и истинное.

Характеристики упругости

- Предел упругости – Ϭу. Соответствует нагрузке, при которой остаточное удлинение равно 0,05%. Значения Ϭу и Ϭп на диаграмме находятся рядом, поэтому Ϭу устанавливается при очень тонких исследованиях.

Характеристики пластичности

- Относительное остаточное удлинение. Определяется по формуле Δ=(L1-L0)*100% / L0, в которой L0 – исходная длина образца, L1 – расчетная после окончания исследований.

- Относительное остаточное сужение. Ψ=(А0-Аш)*100% / А0, А0 – площадь сечения стержня до испытаний, Аш – площадь сечения шейки.

Нормативные образцы для проведения статических испытаний на растяжение

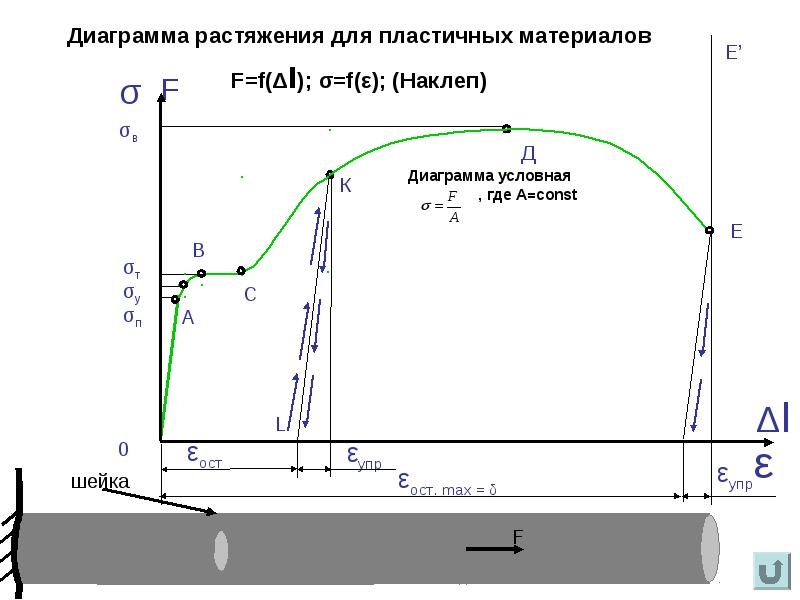

Для осуществления испытаний изготавливают образцы круглого или прямоугольного сечения. Нормативы регламентируют как размеры образцов, так и способы механической обработки. Основные условия – однородность размеров по длине, соосность, хорошо обработанная поверхность, на которой должны отсутствовать царапины, порезы. Шероховатость нормируемая.

Длина образцов круглого поперечного сечения:

- коротких – 4-5 диаметров;

- нормальных – 10 диаметров.

Чаще всего изготавливают образцы диаметрами 6, 10, 20 мм. Перед началом испытательных работ образцы измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях в трех местах. Точность измерений – 0,5 мм. Ширину и толщину плоских образцов измеряют по краям и в центре обмеряемой плоскости. Площадь сечения определяется с точностью 0,5%. Точность измерения длины образца – 0,1 мм.

Динамические испытания стальных образцов

Основной вид такого исследования – испытания на изгиб, производимые по ГОСТу 9454-78. При таком виде анализа стальных образцов закон подобия неактуален, поэтому используют образцы с размерами и формой надреза, строго соответствующими нормативам. Основной образец имеет квадратное сечение площадью 10х10 мм и следующие виды надрезов:

- U-образный (образцы Шарпи) – располагается в середине стержня. Такие образцы применяются для установления норм для стержней, на которые будет наноситься V-образный надрез.

- V-образный (образцы Менаже). Основной тип стальных стержней, применяемый для исследований материалов, которые будут использоваться в конструкциях ответственного назначения.

- С Т-образным концентратором. Размеры стержней имеют несколько вариантов. Такие образцы применяют при исследованиях сплавов, предназначенных для эксплуатации в конструкциях, в которых важным является сопротивление росту трещин.

В результате динамических испытаний на изгиб рассчитывают величину ударной вязкости – характеристики, которая зависит от сочетания прочностных и пластических свойств стали. Чем она выше, тем надежней материал работает при динамических нагрузках.

Все стали, изделия из которых предназначаются для эксплуатации при динамических нагрузках, подвергаются испытаниям на ударный изгиб. В зависимости от запланированных рабочих условий, ударную вязкость определяют при нормальных, пониженных или повышенных температурах.

Источник

Если подвергнуть образец растяжению, последовательно увеличивая нагрузку Р, и производить при этом замеры получающихся удлинений ∆l, то можно построить опытную диаграмму растяжения, откладывая удлинение в функции нагрузки.

Для удобства сравнения эту диаграмму выражают в напряжениях и относительных удлинениях:

где σ — нормальное напряжение;

F — первоначальная площадь сечения образца; ε — относительное удлинение в процентах;

l0 — первоначальная длина образца.

Величина относительного удлинения зависит от длины и поперечного сечения образца и увеличивается с уменьшением отношения

. Поэтому для сохранения сравнимости результатов испытаний установлены два типа образцов — длинный и короткий — с соотношениями между длиной и площадью сечения1

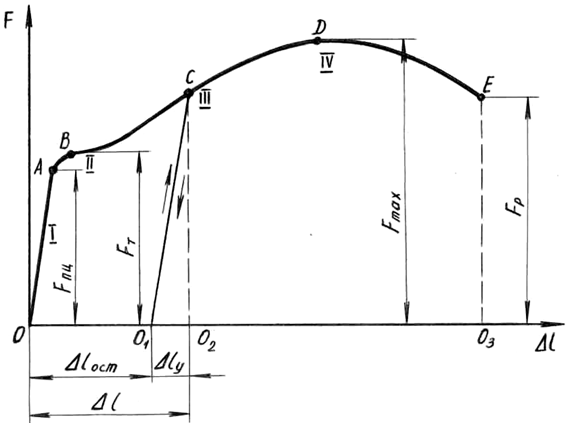

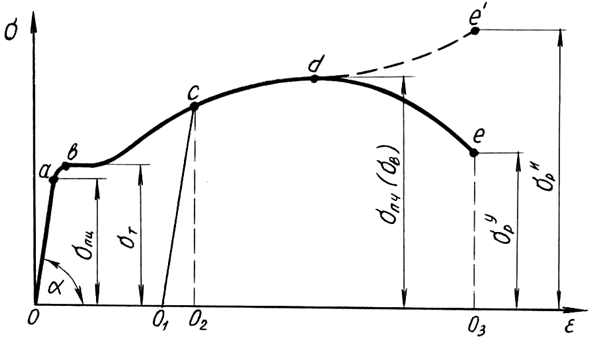

Опытная диаграмма растяжения малоуглеродистой стали марки Ст. 3 показана на фигуре.

Диаграмма растяжения стали марки Ст. 3

Вначале зависимость между напряжениями и относительными удлинениями определяется законом прямой линии, т. е. они пропорциональны между собой.

Это выражается линейным уравнением (зависимость Гука)

где Е — постоянный коэффициент пропорциональности, называемый модулем упругости при растяжении. Для стали Е = 2 100 000 кг/см2.

Пропорциональная зависимость между деформацией и напряжением имеет предел. То наибольшее напряжение в материале, при котором начинается отклонение от прямолинейной зависимости, называется пределом пропорциональности σпц.

Несколько выше этой точки лежит предел упругости σуп, соответствующий наибольшей деформации, которая полностью исчезает после разгрузки. Точное определение этой точки на кривой опытным путем затруднительно, поскольку она фиксируется моментом начала получения остаточных деформаций после снятия нагрузки, что означает переход материала в пластическую стадию.

Для малоуглеродистых сталей при нагружении выше предела пропорциональности кривая диаграммы растяжения отходит от прямой и, плавно поднимаясь, делает скачок (образуя характерный «зуб»), после чего с незначительными колебаниями идет параллельно горизонтальной оси. Образец удлиняется без приращения нагрузки, материал течет. То нормальное напряжение, практически постоянное, при котором происходит течение материала, называется пределом текучести σт.

Горизонтальный участок диаграммы, называемый площадкой текучести, для малоуглеродистых сталей находится в пределах относительных удлинений от ε = 0,2% до ε = 2,5%. Наличие у материала площадки текучести является положительным фактором в работе стальных конструкций.

В других сталях, не малоуглеродистых, переход в пластическую стадию происходит постепенно, без площадки текучести и без «зуба». Для них предел упругости и предел текучести, таким образом, принципиально не отличаются друг от друга. За предел текучести этих сталей принимается то напряжение, при котором остаточная деформация достигает 0,2%.

При снятии нагрузки с образца, получившего пластическую деформацию, диаграмма разгрузки идет по прямой С — D параллельно упругой прямой нагрузки.

Когда относительное удлинение достигает определенной величины (ε ≈ 2,5% для Ст. 3), материал прекращает течь и становится опять способным к сопротивлению. Он как бы самоупрочняется. Однако зависимость между напряжениями и деформациями подчиняется уже криволинейному закону, с быстрым нарастанием деформаций, после чего в образце образуется шейка и, наконец, происходит полное разрушение его.

Предельная сопротивляемость материала, которая характеризует его прочность, определяется наибольшим напряжением в процессе разрушения. Это напряжение называется пределом прочности σпч (временным сопротивлением); оно условно; поскольку при построении диаграммы растяжения напряжения, относят к первоначальной площади сечения образца, не учитывая сужения и образования шейки.

Полное остаточное удлинение, замеренное после разрушения, является мерой пластичности стали.

Таким образом, важнейшими показателями механических свойств, характеризующими работу стали, являются: предел текучести, предел прочности и относительное удлинение. Эти показатели, так же как и химический состав, указываются в сертификатах, которые сопровождают каждую партию поставляемого металла.

Государственным стандартом на поставку строительной стали гарантируются следующие ее механические характеристики.

Таблица Показатели механических свойств строительных сталей

1 Н. А. Шапошников, Механические испытания металлов, Машгиз, 1951.

«Проектирование стальных конструкций»,

К.К.Муханов

Источник

Сталь – это универсальный и удобный в работе металл, который широко применяется для изготовления уголка 63х63, арматуры и других видов металлопроката. Изделия из этого материала используются в машиностроении, строительстве и других сферах. Широкое распространение стали обусловлено ее исключительными свойствами: механическими, физическими, технологическими и химическими.

Механические

- Прочность. Это свойство обуславливает способность металла выдерживать значительную внешнюю нагрузку, не разрушаясь. Количественно этот показатель характеризуется пределом текучести и пределом прочности.

- Предел прочности. Максимальное механическое напряжение, при превышении которого сталь разрушается.

- Предел текучести. Данный параметр показывает механическое напряжение, при превышении которого материал продолжает удлиняться в условиях отсутствия нагрузки.

- Пластичность. Благодаря этому свойству металл изменяет свою форму под действием внешней нагрузки и сохраняет ее при отсутствии внешнего воздействия. Количественно это свойство оценивается относительным удлинением при растяжении и углом загиба.

- Ударная вязкость. Обозначает способность металла сопротивляться динамическим нагрузкам. Количественно эта характеристика оценивается работой, которая требуется для разрушения образца, отнесенной к площади его поперечного сечения.

- Твердость. Это свойство позволяет металлу сопротивляться попаданию в него твердых тел. Количественно характеризуется нагрузкой, отнесенной к площади отпечатка при вдавливании алмазной пирамиды (метод Виккерса) или стального шарика (метод Бринелля).

Физические

- Плотность. Это масса материала, заключенного в единичном объеме. Именно благодаря высокой плотности арматура а500с и другие изделия из стали широко применяются в строительстве.

- Теплопроводность. Характеризует способность металла передавать теплоту от более нагретых частей к менее нагретым;

- Электропроводность. Определяет способность стали пропускать электрический ток.

Химические

- Окисляемость. Это свойство представляет собой способность металла соединяться с кислородом. Окисляемость усиливается с повышением температуры металла. Стали с низким содержанием углерода окисляются с образованием ржавчины (оксидов железа) под действием воды или влажного воздуха.

- Коррозионная стойкость. Это способность вещества не вступать в химические реакции и не окисляться.

- Жаростойкость. Жаростойкость характеризует способность металла не окисляться под воздействием высокой температуры и не образовывать окалины.

- Жаропрочность. Уровень жаропрочности определяет способность металла сохранять свои прочностные характеристики при воздействии высокой температуры.

Технологические

- Ковкость. Это свойство говорит о способности металла принимать новую форму в результате воздействия внешних сил.

- Обрабатываемость резанием. Сталь хорошо поддается механической обработке режущим инструментом, благодаря чему облегчается процесс производства трубы 60х30 и других изделий металлопроката.

- Жидкотекучесть. Обозначает способность расплавленного металла заполнять пространства и узкие зазоры.

- Свариваемость. Это свойство позволяет проводить эффективную работу по сварке. В результате образовывается надежное соединение без дефектов.

Источник

Лабораторная работа № 1

Цель работы – изучить поведение малоуглеродистой стали при растяжении и определить ее механические характеристики.

Основные сведения

Испытания на растяжение являются основным и наиболее распространенным методом лабораторного исследования и контроля механических свойств материалов.

Эти испытания проводятся и на производстве для установления марки поставленной заводом стали или для разрешения конфликтов при расследовании аварий.

В таких случаях, кроме металлографических исследований, определяются главные механические характеристики на образцах, взятых из зоны разрушения конструкции. Образцы изготавливаются по ГОСТ 1497-84 и могут иметь различные размеры и форму (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Образцы для испытания на растяжение

Между расчетной длиной образца lо и размерами поперечного сечения Ао (или dо для круглых образцов) выдерживается определенное соотношение:

В испытательных машинах усилие создается либо вручную — механическим приводом, либо гидравлическим приводом, что присуще машинам с большей мощностью.

В данной работе используется универсальная испытательная машина УММ-20 с гидравлическим приводом и максимальным усилием 200 кН, либо учебная универсальная испытательная машина МИ-40КУ (усилие до 40 кН).

Порядок выполнения и обработка результатов

Образец, устанавливаемый в захватах машины, после включения насоса, создающего давление в рабочем цилиндре, будет испытывать деформацию растяжения. В измерительном блоке машины есть шкала с рабочей стрелкой, по которой мы наблюдаем рост передаваемого усилия F.

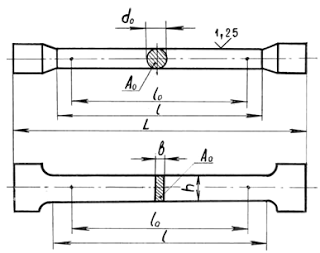

Зависимость удлинения рабочей части образца от действия растягивающей силы во время испытания отображается на миллиметровке диаграммного аппарата в осях F-Δl (рис. 1.2).

В начале нагружения деформации линейно зависят от сил, потому участок I диаграммы называют участком пропорциональности. После точки В начинается так называемый участок текучести II.

На этой стадии стрелка силоизмерителя как бы спотыкается, приостанавливается, от точки В на диаграмме вычерчивается либо прямая, параллельная горизонтальной оси, либо слегка извилистая линия — деформации растут без увеличения нагрузки. Происходит перестройка структуры материала, устраняются нерегулярности в атомных решетках.

Далее самописец рисует участок самоупрочнения III. При дальнейшем увеличении нагрузки в образце происходят необратимые, большие деформации, в основном концентрирующиеся в зоне с макронарушениями в структуре – там образуется местное сужение — «шейка».

На участке IV фиксируется максимальная нагрузка, затем идет снижение усилия, ибо в зоне «шейки» сечение резко уменьшается, образец разрывается.

При нагружении на участке I в образце возникают только упругие деформации, при дальнейшем нагружении появляются и пластические — остаточные деформации.

Если в стадии самоупрочнения начать разгружать образец (например, от т. С), то самописец будет вычерчивать прямую СО1. На диаграмме фиксируются как упругие деформации Δlу (О1О2), так и остаточные Δlост (ОО1). Теперь образец будет обладать иными характеристиками.

Так, при новом нагружении этого образца будет вычерчиваться диаграмма О1CDЕ, и практически это будет уже другой материал. Эту операцию, называемую наклеп, широко используют, например, в арматурных цехах для улучшения свойств проволоки или арматурных стержней.

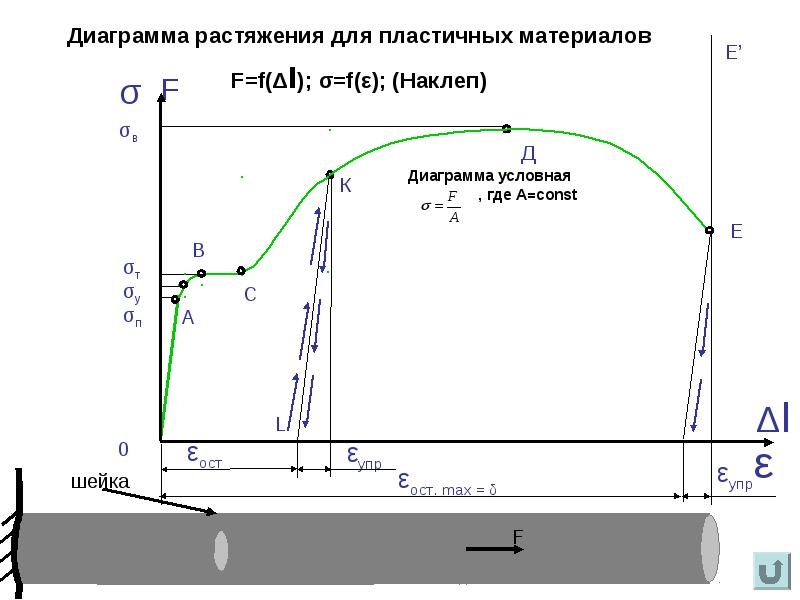

Диаграмма растяжения (рис. 1.2) характеризует поведение конкретного образца, но отнюдь не обобщенные свойства материала. Для получения характеристик материала строится условная диаграмма напряжений, на которой откладываются относительные величины – напряжения σ=F/A0 и относительные деформации ε=Δl/l0 (рис. 1.3), где А0, l0 – начальные параметры образца.

Рис. 1.2. Диаграмма растяжения образца из малоуглеродистой стали

Рис. 1.3. Условная диаграмма напряжений при растяжении

Условная диаграмма напряжений при растяжении позволяет определить следующие характеристики материала (рис. 1.3):

σпц – предел пропорциональности – напряжение, превышение которого приводит к отклонению от закона Гука. После наклепа σпц может быть увеличен на 50-80%;

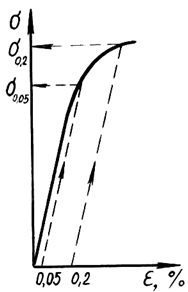

σу – предел упругости – напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,05%. Напряжение σу очень близко к σпц и обнаруживается при более тонких испытаниях. В данной работе σу не устанавливается;

σт – предел текучести – напряжение, при котором происходит рост деформаций при постоянной нагрузке.

Иногда явной площадки текучести на диаграмме не наблюдается, тогда определяется условный предел текучести, при котором остаточные деформации составляют ≈0,2% (рис. 1.4);

Рис. 1.4. Определение предела упругости и условного предела текучести

σпч (σв) – предел прочности (временное сопротивление) – напряжение, соответствующее максимальной нагрузке;

σр – напряжение разрыва. Определяется условное σур и истинное σир=Fр/Аш, где Аш – площадь сечения «шейки» в месте разрыва.

Определяются также характеристики пластичности – относительное остаточное удлинение

δ = (l1 – l0)∙100% / l0,

где l1 – расчетная длина образца после разрыва,

и относительное остаточное сужение

ψ = (А0 — Аш)∙100% / А0.

По диаграмме напряжений можно приближенно определить модуль упругости I рода

E=σпц/ε=tgα,

причем после операции наклепа σпц возрастает на 20-30%.

Работа, затраченная на разрушение образца W, графически изображается на рис. 1.2 площадью диаграммы OABDEO3. Приближенно эту площадь определяют по формуле:

W = 0,8∙Fmax∙Δlmax.

Удельная работа, затраченная на разрушение образца, говорит о мере сопротивляемости материала разрушению w = W/V, где V = A0∙l0 – объем рабочей части образца.

По полученным прочностным и деформационным характеристикам и справочным таблицам делается вывод по испытуемому материалу о соответствующей марке стали

Контрольные вопросы

- Изобразите диаграмму растяжения образца из малоуглеродистой стали (Ст.3). Покажите полные, упругие и остаточные абсолютные деформации при нагружении силой, большей, чем Fт.

- На каком участке образца происходят основные деформации удлинения? Как это наблюдается на образце? Какие нагрузки фиксируются в этот момент?

- Объясните, почему после образования шейки дальнейшее растяжение происходит при все уменьшающейся нагрузке?

- Перечислите механические характеристики, определяемые в результате испытаний материала на растяжение. Укажите характеристики прочности и пластичности.

- Дайте определение предела пропорциональности.

- Дайте определение предела упругости.

- Дайте определение предела текучести.

- Дайте определение предела прочности.

- Как определить предел текучести при отсутствии площадки текучести? Покажите, как это сделать, по конкретной диаграмме.

- Какие деформации называются упругими, какие остаточными? Укажите их на полученной в лабораторной работе диаграмме растяжения стали.

- Как определяется остаточная деформация после разрушения образца?

- Выделите на диаграмме растяжения образца из мягкой стали упругую часть его полного удлинения для момента действия максимальной силы.

- Какое явление называется наклепом? До какого предела можно довести предел пропорциональности материалов с помощью наклепа?

- Как определяется работа, затраченная на разрушение образца? О каком свойстве материала можно судить по удельной работе, затраченной на разрушение образца?

- Как определить марку стали и допускаемые напряжения для нее после проведения лабораторных испытаний?

- Чем отличается диаграмма истинных напряжений при растяжении от условной диаграммы?

- Можно ли определить модуль упругости материала по диаграмме напряжений?

- Как определить работу, затрачиваемую на деформации текучести лабораторного образца?

Испытание материалов на сжатие >

Краткая теория >

Примеры решения задач >

Источник