Сужение стали при растяжении

Стальные изделия, используемые для создания строительных конструкций, в процессе эксплуатации испытывают значительные напряжения на растяжение, сжатие, резкие механические воздействия. Прилагаемые усилия могут быть как статическими, так и динамическими. Для обеспечения прочности и долговечности конструкции необходимо использовать металлоизделия с механическими характеристиками, соответствующими запланированным эксплуатационным нагрузкам. Испытания на растяжение – один из наиболее распространенных методов определения марки стали или решения спорных вопросов при расследовании причин возникновения нештатных ситуаций и аварий.

Характеристики, определяемые при статических испытаниях на растяжение

Исследования осуществляются в испытательных машинах с ручным или гидравлическим приводом. Второй вариант обеспечивает возможность создания гораздо большей мощности. По результатам исследований составляют диаграмму растяжения.

При механических статических испытаниях на растяжение, проводимых в соответствии с ГОСТом 1497-84, определяют комплекс свойств стали.

Характеристики прочности

- Предел пропорциональности – Ϭп. Характеризует напряжение, выше которого прекращает свое действие закон Гука. После наклепа металла, который, например, осуществляется при холодном деформировании, Ϭп возрастает в 1,5-1,8 раза.

Определение! В законе Гука утверждается, что деформация, образующаяся в упругом теле, прямо пропорциональна прилагаемому усилию.

- Предел текучести – Ϭт. Это нагрузка, при которой деформация повышается при постоянном напряжении. Присутствующая явно горизонтальная площадка на диаграмме может отсутствовать. В этой ситуации устанавливают условный Ϭт, при котором остаточные деформации примерно равны 0,2%.

- Предел прочности (временное сопротивление разрыву) – Ϭв. Это максимальное усилие, при котором образец не разрушается. Его превышение приведет к разрыву стержня.

- Напряжение разрыва – Ϭр. При испытаниях на прочность определяют два вида напряжения разрыва – условное и истинное.

Характеристики упругости

- Предел упругости – Ϭу. Соответствует нагрузке, при которой остаточное удлинение равно 0,05%. Значения Ϭу и Ϭп на диаграмме находятся рядом, поэтому Ϭу устанавливается при очень тонких исследованиях.

Характеристики пластичности

- Относительное остаточное удлинение. Определяется по формуле Δ=(L1-L0)*100% / L0, в которой L0 – исходная длина образца, L1 – расчетная после окончания исследований.

- Относительное остаточное сужение. Ψ=(А0-Аш)*100% / А0, А0 – площадь сечения стержня до испытаний, Аш – площадь сечения шейки.

Нормативные образцы для проведения статических испытаний на растяжение

Для осуществления испытаний изготавливают образцы круглого или прямоугольного сечения. Нормативы регламентируют как размеры образцов, так и способы механической обработки. Основные условия – однородность размеров по длине, соосность, хорошо обработанная поверхность, на которой должны отсутствовать царапины, порезы. Шероховатость нормируемая.

Длина образцов круглого поперечного сечения:

- коротких – 4-5 диаметров;

- нормальных – 10 диаметров.

Чаще всего изготавливают образцы диаметрами 6, 10, 20 мм. Перед началом испытательных работ образцы измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях в трех местах. Точность измерений – 0,5 мм. Ширину и толщину плоских образцов измеряют по краям и в центре обмеряемой плоскости. Площадь сечения определяется с точностью 0,5%. Точность измерения длины образца – 0,1 мм.

Динамические испытания стальных образцов

Основной вид такого исследования – испытания на изгиб, производимые по ГОСТу 9454-78. При таком виде анализа стальных образцов закон подобия неактуален, поэтому используют образцы с размерами и формой надреза, строго соответствующими нормативам. Основной образец имеет квадратное сечение площадью 10х10 мм и следующие виды надрезов:

- U-образный (образцы Шарпи) – располагается в середине стержня. Такие образцы применяются для установления норм для стержней, на которые будет наноситься V-образный надрез.

- V-образный (образцы Менаже). Основной тип стальных стержней, применяемый для исследований материалов, которые будут использоваться в конструкциях ответственного назначения.

- С Т-образным концентратором. Размеры стержней имеют несколько вариантов. Такие образцы применяют при исследованиях сплавов, предназначенных для эксплуатации в конструкциях, в которых важным является сопротивление росту трещин.

В результате динамических испытаний на изгиб рассчитывают величину ударной вязкости – характеристики, которая зависит от сочетания прочностных и пластических свойств стали. Чем она выше, тем надежней материал работает при динамических нагрузках.

Все стали, изделия из которых предназначаются для эксплуатации при динамических нагрузках, подвергаются испытаниям на ударный изгиб. В зависимости от запланированных рабочих условий, ударную вязкость определяют при нормальных, пониженных или повышенных температурах.

Источник

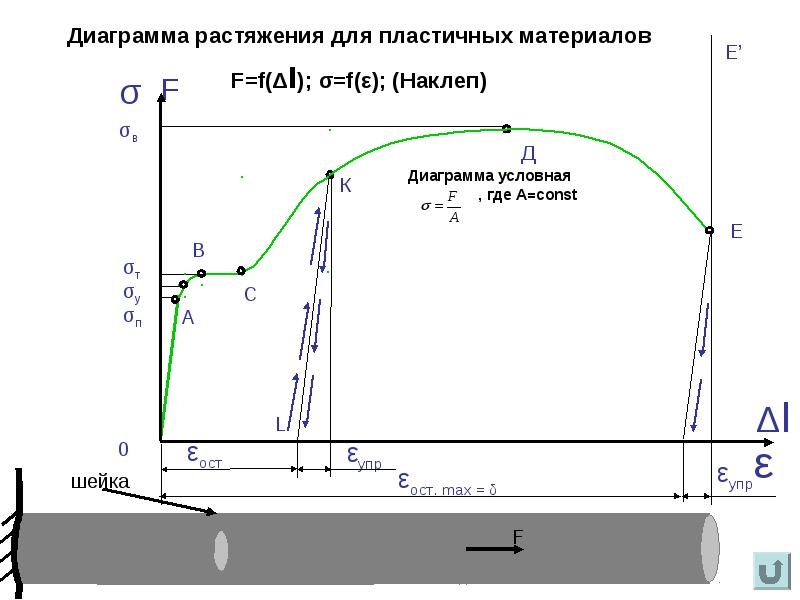

Если подвергнуть образец растяжению, последовательно увеличивая нагрузку Р, и производить при этом замеры получающихся удлинений ∆l, то можно построить опытную диаграмму растяжения, откладывая удлинение в функции нагрузки.

Для удобства сравнения эту диаграмму выражают в напряжениях и относительных удлинениях:

где σ — нормальное напряжение;

F — первоначальная площадь сечения образца; ε — относительное удлинение в процентах;

l0 — первоначальная длина образца.

Величина относительного удлинения зависит от длины и поперечного сечения образца и увеличивается с уменьшением отношения

. Поэтому для сохранения сравнимости результатов испытаний установлены два типа образцов — длинный и короткий — с соотношениями между длиной и площадью сечения1

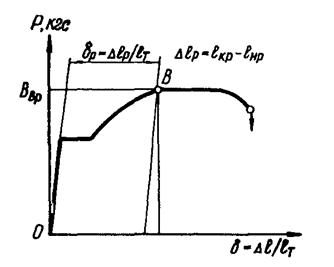

Опытная диаграмма растяжения малоуглеродистой стали марки Ст. 3 показана на фигуре.

Диаграмма растяжения стали марки Ст. 3

Вначале зависимость между напряжениями и относительными удлинениями определяется законом прямой линии, т. е. они пропорциональны между собой.

Это выражается линейным уравнением (зависимость Гука)

где Е — постоянный коэффициент пропорциональности, называемый модулем упругости при растяжении. Для стали Е = 2 100 000 кг/см2.

Пропорциональная зависимость между деформацией и напряжением имеет предел. То наибольшее напряжение в материале, при котором начинается отклонение от прямолинейной зависимости, называется пределом пропорциональности σпц.

Несколько выше этой точки лежит предел упругости σуп, соответствующий наибольшей деформации, которая полностью исчезает после разгрузки. Точное определение этой точки на кривой опытным путем затруднительно, поскольку она фиксируется моментом начала получения остаточных деформаций после снятия нагрузки, что означает переход материала в пластическую стадию.

Для малоуглеродистых сталей при нагружении выше предела пропорциональности кривая диаграммы растяжения отходит от прямой и, плавно поднимаясь, делает скачок (образуя характерный «зуб»), после чего с незначительными колебаниями идет параллельно горизонтальной оси. Образец удлиняется без приращения нагрузки, материал течет. То нормальное напряжение, практически постоянное, при котором происходит течение материала, называется пределом текучести σт.

Горизонтальный участок диаграммы, называемый площадкой текучести, для малоуглеродистых сталей находится в пределах относительных удлинений от ε = 0,2% до ε = 2,5%. Наличие у материала площадки текучести является положительным фактором в работе стальных конструкций.

В других сталях, не малоуглеродистых, переход в пластическую стадию происходит постепенно, без площадки текучести и без «зуба». Для них предел упругости и предел текучести, таким образом, принципиально не отличаются друг от друга. За предел текучести этих сталей принимается то напряжение, при котором остаточная деформация достигает 0,2%.

При снятии нагрузки с образца, получившего пластическую деформацию, диаграмма разгрузки идет по прямой С — D параллельно упругой прямой нагрузки.

Когда относительное удлинение достигает определенной величины (ε ≈ 2,5% для Ст. 3), материал прекращает течь и становится опять способным к сопротивлению. Он как бы самоупрочняется. Однако зависимость между напряжениями и деформациями подчиняется уже криволинейному закону, с быстрым нарастанием деформаций, после чего в образце образуется шейка и, наконец, происходит полное разрушение его.

Предельная сопротивляемость материала, которая характеризует его прочность, определяется наибольшим напряжением в процессе разрушения. Это напряжение называется пределом прочности σпч (временным сопротивлением); оно условно; поскольку при построении диаграммы растяжения напряжения, относят к первоначальной площади сечения образца, не учитывая сужения и образования шейки.

Полное остаточное удлинение, замеренное после разрушения, является мерой пластичности стали.

Таким образом, важнейшими показателями механических свойств, характеризующими работу стали, являются: предел текучести, предел прочности и относительное удлинение. Эти показатели, так же как и химический состав, указываются в сертификатах, которые сопровождают каждую партию поставляемого металла.

Государственным стандартом на поставку строительной стали гарантируются следующие ее механические характеристики.

Таблица Показатели механических свойств строительных сталей

1 Н. А. Шапошников, Механические испытания металлов, Машгиз, 1951.

«Проектирование стальных конструкций»,

К.К.Муханов

Источник

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

им. В.А. КУЧЕРЕНКО ГОССТРОЯ СССР

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОТНОСИТЕЛЬНОГО РАВНОМЕРНОГО

УДЛИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ

СТАЛЕЙ ПРИ ИСПЫТАНИИ

НА РАСТЯЖЕНИЕ

Утверждены директором ЦНИИСК

им. В.А.

Кучеренко

27 апреля 1979 г.

МОСКВА — 1980

Рекомендации распространяются

на стальной

прокат для строительных металлических

конструкций и устанавливают методы определения относительного равномерного

удлинения как характеристики, нормируемой

техническими условиями, так и необходимой при

проведении научно-исследовательских работ.

Рекомендации предназначены

для инженерно-технических работников заводских

лабораторий (заводов строительных металлоконструкций)

и научно-исследовательских организаций.

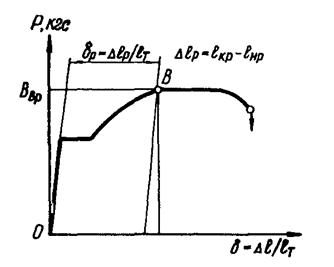

Рис. 2.

СОДЕРЖАНИЕ

При работе стали в

конструкциях характеристика относительного равномерного удлинения играет важную роль для

оценки способности металла пластически деформироваться. Эта характеристика

имеет большее значение, чем нормируемое в настоящее время полное относительное

удлинение согласно ГОСТ 1497-73. До настоящего времени для определения равномерного

относительного удлинения в основном использовалась методика, описанная в

стандарте на арматурные стали, где не предусмотрены плоские образцы.

Настоящее руководство

распространяется на стальной толстолистовой, широкополосный универсальный и

фасонный (уголок, швеллер, балка) прокат толщиной от 4 до 40 мм, независимо от

его прочностных свойств, предназначенный для изготовления

строительных металлических конструкций, и

устанавливает методы определения относительного равномерного удлинения при

статических испытаниях

на растяжение при нормальных температурах .

Применение методов

определения относительного равномерного удлинения предусматривается в

стандартах и технических условиях на соответствующие виды проката,

предназначенного для строительных металлических конструкций.

Термины и определения,

принятые в настоящих рекомендациях, согласованы с ГОСТ 1497-73 «Металлы. Методы испытания на растяжение».

Относительное равномерное

удлинение определяется одновременно с относительным удлинением после разрыва.

Настоящие рекомендации

разработаны Отделением прочности и новых форм металлических конструкций и

Отделением испытаний конструкций ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР (составили кандидаты

технических наук Потапов В.Н. и Жулев Ю.К.) на

основании материалов исследований, выполненных

в период 1976-78 гг.

Дирекция ЦНИИСК

им. Кучеренко

1.1. При испытании на

растяжение по определению относительного равномерного удлинения принимаются

следующие обозначения и определения:

l — рабочая длина в мм — часть образца с постоянной площадью поперечного сечения между его

головкой или участком для захвата;

l0 — начальная расчетная длина образца в мм, на которой

определяется удлинение после разрыва;

lпр — начальная расчетная длина участка образца в мм, на которой

определяется равномерное удлинение;

lкр — конечная расчетная длина участка образца в мм, не

включающая место разрыва;

lт — установочная база измерителя деформаций в мм;

d0 — начальный диаметр рабочей части цилиндрического образца до

разрыва в мм;

F0 — начальная площадь поперечного сечения рабочей части образца в мм2;

Fкр — конечная площадь поперечного сечения рабочей части образца после

разрыва, определяемая в расчетной части равномерного

относительного удлинения в мм2.

1.2. Характеристики

механических свойств, получаемых при испытании на растяжение, имеют следующие

обозначения и определения:

δр — относительное равномерное удлинение после разрыва в % — отношение приращения расчетной длины образца (lкр — lнр) на участке, не

включающем место разрыва, к соответствующей первоначальной длине lнр;

ψp — относительное равномерное сужение в % — отношение изменения

площади поперечного сечения образца (F0 — Fкр) после разрыва на участке, не включающем место разрыва, к начальной площади поперечного сечения;

Pвр — максимальная осевая растягивающая нагрузка в кГс, действующая

на образец до образования шейки.

2.1. Для определения

относительного равномерного удлинения при испытании на растяжение применяют

пропорциональные плоские образцы типов I и II с начальной расчетной длиной а также пропорциональные цилиндрические образцы типов I — VII

с l0 = 10d0 по ГОСТ 1497-73.

2.2. Рабочая длина плоского

образца должна составлять

2.3. При испытании

толстолистового широкополосного и уголкового проката применяют, как правило, плоские образцы. При

испытании швеллерного и двутаврового проката применяют, в основном,

цилиндрические образцы; допускается применение плоских образцов с одной прокатной и другой

обработанной поверхностями.

Плоские образцы должны сохранять

поверхностные слои проката. При толщине проката свыше 25 мм:

— испытания проводят на

плоских образцах толщиной 25 мм с одной прокатной поверхностью;

— допускается применять

плоские образцы

с обеими прокатными поверхностями, принимая при этом ширину образца не менее 50

мм и расчетную длину .

2.4. Измерение начальной и

конечной расчетных длин, размеров поперечного

сечения образца производят с точностью до 0,1 мм.

2.5. На рабочей части образца

рекомендуется наносить разметку — неглубокие керны, риски или иные метки через каждые 5 или

10 мм.

3.1. Для испытаний применяют

разрывные и универсальные машины всех систем, если они соответствуют

требованиям ГОСТ 1497-73, ГОСТ 7855-74

и требованиям

стандартов на стали для строительных металлических конструкций.

3.2. При проведении испытаний

должны соблюдаться следующие основные условия:

а) надежное центрирование

образца в захватах испытательной машины;

б) плавность нагружения;

в) скорость перемещения активного захвата при

испытании до предела текучести долина быть не

более 0,01, за пределом текучести не более 0,2 длины расчетной части образца,

выраженной в мм/мин.

4.1. При текущих испытаниях

определение относительного равномерного

удлинения может производиться по одному из

следующих методов:

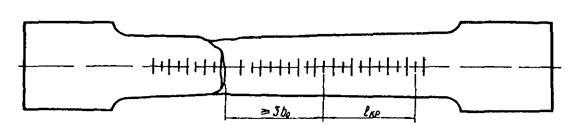

Первый метод

Относительное равномерное

удлинение δр определяют вне участка разрыва (предпочтительней на

большей части разрушенного образца) на начальной расчетной длине, равной 50 мм.

При этом расстояние от места разрыва до

ближайшей точки (риски) начальной расчетной

длины lпр должно быть не менее 3b0*) (с округлением до ближайшей удаленной

разметочной риски от места разрыва образца где

b0 — начальная ширина образца (рис. 1).

______________

*)

В случае цилиндрических образцов вместо b0 следует d0.

Рис. 1

Относительное равномерное

удлинение δр в процентах вычисляют по формуле

Второй метод

Относительное равномерное

удлинение δр в % вычисляют по следующей формуле

где ψр — относительное равномерное сужение в %, вычисленное по формуле

Измерение площади Fкр производится на расстоянии от места

разрыва не менее 4b0.

Третий метод*)

______________

*) Этот метод

допускает использование образцов с пятикратной расчетной длиной.

Относительное равномерное

удлинение δр определяют графически по диаграмме растяжения (рис. 2), записываемой соответствующим измерителем деформаций, установленным непосредственно на

образце.

Масштаб по оси деформаций

должен быть не менее 50:1.

Примечание. Определение δр производится на

участке диаграммы растяжения, заканчивающемся точкой В, которая соответствует

началу достижения максимальной нагрузки Рвр.

Рис. 2

4.2. Относительное

равномерное удлинение вычисляют с округлением до 0,5 %. При этом доли до 0,25 %

отбрасывают, а доли в 0,25 % и более принимают за 0,5 % (см. приложение).

4.3. Испытание считается

недействительным:

— при разрыве

образца по кернам (рискам), если при этом какая-либо

характеристика механических свойств по своей величине не отвечает установленным требованиям;

— при разрыве

образца в захватах испытательной машины или за пределами расчетной длины;

— при обнаружении ошибок в

проведении испытаний или записи результатов

испытаний.

В указанных случаях испытание

на растяжение должно быть повторено на отобранных от той же партии или плавки

новых образцах.

По первому методу (рис. 1)

Начальная расчетная длина lнр = 50

мм;

Конечная расчетная длина lкр = 58,4 мм,

По второму методу

Начальная площадь поперечного сечения

(10×30 мм) образца F0 = 300 мм2.

Конечная площадь поперечного

сечения образца (замеренная на расстоянии 4b0 от места разрыва) Fкр = 258 мм2

Источник