Субдуральная гематома головного мозга при инсульте

Субдуральная гематома — ограниченное внутричерепное скопление крови, локализующееся между твердой и арахноидальной мозговыми оболочками. В большинстве случаев является следствием травмы. Проявляется вариативными по форме и длительности нарушениями сознания и психики, головной болью, рвотами, очаговым неврологическим дефицитом (мидриаз, гемипарез, экстрапирамидные расстройства). Решающую роль в диагностике имеют данные КТ или МРТ. В легких случаях достаточным является консервативное лечение (антифибринолитическое, противоотечное, симптоматическое), но чаще требуется хирургическое удаление гематомы.

Общие сведения

Субдуральная гематома — локальное скопление крови, находящееся между твердой и паутинной (арахноидальной) церебральными оболочками. Составляет около 40% от всех внутричерепных кровоизлияний, к которым также относятся эпидуральные и внутримозговые гематомы, желудочковые и субарахноидальные кровоизлияния. В преобладающем большинстве наблюдений субдуральная гематома выступает следствием черепно-мозговой травмы, частота ее встречаемости при тяжелой ЧМТ доходит до 22%. Гематомы субдуральной локализации могут возникать в любом возрасте, но чаще наблюдаются у людей старше 40 лет. Среди пациентов соотношение мужчин к женщинам составляет 3:1.

Субдуральные гематомы классифицируют на острые (проявляющиеся в первые 3-е суток ЧМТ), подострые (проявляющиеся в период от 3-х суток до 2-х недель с момента травмы) и хронические (проявляющиеся позднее 2-х недель). Согласно МКБ-10, выделяют нетравматическое и травматическое субдуральное кровоизлияние с наличием/отсутствием проникающей в череп раны. В клинической практике субдуральная гематома является предметом изучения для специалистов в области травматологии, нейрохирургии и неврологии.

Субдуральная гематома

Причины

Субдуральная гематома формируется преимущественно вследствие возникающего в результате ЧМТ разрыва интракраниальных вен, проходящих в субдуральном пространстве. Гораздо реже она возникает вследствие сосудистой церебральной патологии (артерио-венозных мальформаций и аневризм церебральных сосудов, гипертонической болезни, системного васкулита) и нарушений свертывания крови (коагулопатии, терапии антикоагулянтами). Отличием от эпидуральной гематомы является возможность двустороннего образования субдуральной гематомы.

Субдуральная гематома на стороне действия повреждающего агента (гомолатеральная гематома) образуется при малоподвижной голове и небольшой площади контакта с травмирующим предметом. Формирование гематомы возможно и без прямого контакта черепа с травмирующим фактором. Это может произойти при резкой остановке или перемене направления движения. Например, во время езды в транспорте, при падении на ягодицы или на ноги. Происходящее при этом резкое встряхивание головы обуславливает смещение полушарий мозга внутри черепной коробки, влекущее за собой разрыв интракраниальных вен.

Субдуральная гематома, противоположная стороне повреждения, носит название контрлатеральной. Она формируется при ударе черепа о массивный малоподвижный объект или при действии на неподвижную голову травмирующего предмета с большой площадью контакта. Контрлатеральная субдуральная гематома часто связана с разрывом вен, которые впадают в сагиттальный венозный синус. Намного реже гематомы субдурального пространства обусловлены непосредственным травмированием вен и артерий мозговой коры, происходящем при разрыве твердой церебральной оболочки. На практике часто наблюдаются двусторонние субдуральные гематомы, что связано с одновременным приложением нескольких механизмов травмирования.

Острая субдуральная гематома формируется преимущественно при тяжелой ЧМТ, подострая или хроническая — при легких формах ЧМТ. Хроническая субдуральная гематома заключена в капсулу, которая образуется спустя неделю после травмы благодаря активации фибробластов твердой оболочки мозга. Ее клинические проявления обусловлены нарастающим увеличением объема.

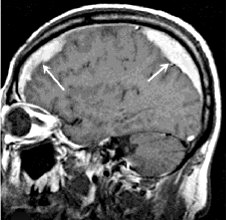

МРТ головного мозга. Массивная двухсторонняя хроническая субдуральная гематома.

Симптомы

Общемозговые симптомы

Среди общемозговых проявлений отмечаются расстройства сознания, нарушения психики, цефалгия (головная боль) и рвота. В классическом варианте характерна трёхфазность нарушений сознания: утрата сознания после ЧМТ, последующее восстановление на какое-то время, обозначаемое как светлый промежуток, затем повторная утрата сознания. Однако классическая клиника встречается достаточно редко. Если субдуральное кровоизлияние сочетается с ушибом головного мозга, то светлый промежуток вообще отсутствует. В других случаях он имеет стертый характер.

Длительность светлого промежутка весьма вариабельна: при острой гематоме — несколько минут или часов, при подострой — до нескольких суток, при хронической — несколько недель или месяцев, а иногда и несколько лет. В случае длительного светлого промежутка хронической гематомы его окончание может быть спровоцировано перепадами артериального давления, повторной травмой и др. факторами.

Среди нарушений сознания преобладают дезинтеграционные проявления: сумеречное состояние, делирий, аменция, онейроид. Возможны расстройства памяти, корсаковский синдром, «лобная» психика (эйфория, отсутствие критики, нелепое поведение). Зачастую отмечается психомоторное возбуждение. В ряде случаев наблюдаются генерализованные эпиприступы.

Пациенты, если возможен контакт, жалуются на головную боль, дискомфорт при движении глазными яблоками, головокружение, иррадиацию боли в затылок и глаза, гиперчувствительность к свету. Во многих случаях больные указывают на усиление цефалгии после рвоты. Отмечается ретроградная амнезия. При хронических гематомах возможно снижение зрения. Острые субдуральные гематомы, приводящие к компрессии мозга и масс-эффекту (дислокационному синдрому), сопровождаются признаками поражения мозгового ствола: артериальной гипотонией или гипертензией, дыхательными нарушениями, генерализованными расстройствами тонуса мышц и рефлексов.

Очаговые симптомы

Наиболее важным очаговым симптомом выступает мидриаз (расширение зрачка). В 60% случаев острая субдуральная гематома характеризуется мидриазом на стороне ее локализации. Мидриаз противоположного зрачка встречается при сочетании гематомы с очагом ушиба в другом полушарии. Мидриаз, сопровождающийся отсутствием или снижением реакции на свет, типичен для острых гематом, с сохранной реакцией на свет — для подострых и хронических. Мидриаз может сочетаться с птозом и глазодвигательными нарушениями.

Среди очаговой симптоматики можно отметить центральный гемипарез и недостаточность VII пары (лицевого нерва). Нарушения речи, как правило, возникают, если субдуральная гематома располагается в оболочках доминантного полушария. Сенсорные расстройства наблюдаются реже пирамидных нарушений, затрагивают как поверхностные, так и глубокие виды чувствительности. В ряде случаев имеет место экстапирамидный симптомокомплекс в виде пластического тонуса мышц, оральных автоматизмов, появления хватательного рефлекса.

Диагностика

Вариабельность клинической картины затрудняет распознавание субдуральных кровоизлияний. При диагностике неврологом учитываются: характер травмы, динамика нарушения сознания, наличие светлого промежутка, проявления «лобной» психики, данные неврологического статуса. Всем пациентам в обязательном порядке проводится рентгенография черепа. В отсутствие других способов распознаванию гематомы может способствовать Эхо-ЭГ. Вспомогательным методом диагностики хронических гематом выступает офтальмоскопия. На глазном дне офтальмолог зачастую определяет застойные диски зрительных нервов с их частичной атрофией. При проведении ангиографии церебральных сосудов выявляется характерный «симптом каймы» — серповидная зона аваскуляризации.

Решающими методами в диагностике субдуральной гематомы являются КТ и МРТ головного мозга. В диагностике острых гематом предпочтение отдается КТ головного мозга, которая в таких случаях выявляет однородную зону повышенной плотности, имеющую серповидную форму. С течением времени происходит разуплотнение гематомы и распад кровяных пигментов, в связи с чем через 1-6 нед. она перестает отличается по плотности от окружающих тканей. В подобной ситуации диагноз основывается на смещении латеральный отделов мозга в медиальном направлении и признаках сдавления бокового желудочка.

КТ головного мозга. Подострая субдуральная гематома справа

При проведении МРТ может наблюдаться пониженная контрастность зоны острой гематомы; хронические субдуральные гематомы, как правило, отличаются гиперинтенсивностью в Т2 режиме. В затруднительных случаях помогает МРТ с контрастированием. Интенсивное накопление контраста капсулой гематомы позволяет дифференцировать ее от арахноидальной кисты или субдуральной гигромы.

Лечение

Консервативная терапия осуществляется у пациентов без нарушений сознания, имеющих гематому толщиной не более 1 см, сопровождающуюся смещением церебральных структур до 3 мм. Консервативное лечение и наблюдение в динамике с МРТ или КТ контролем показано также пациентам в коме или сопоре при объеме гематомы до 40 мл и внутричерепном давлении ниже 25 мм рт. ст. Схема лечения включает: антифибринолитические препараты (аминокапроновую кислоту, викасол, апротинин), нифедипин или нимодипин для профилактики вазоспазма, маннитол для предупреждения отека мозга, симптоматические средства (противосудорожные, анальгетики, седативные, противорвотные).

Острая и подострая субдуральная гематома с признаками сдавления головного мозга и дислокации, наличием очаговой симптоматики или выраженной внутричерепной гипертензии являются показанием к проведению срочного хирургического лечения. При быстром нарастании дислокационного синдрома проводится ургентное эндоскопическое удаление гематомы через фрезевое отверстие. При стабилизации состояния пациента нейрохирургами осуществляется широкая краниотомия с удалением субдуральной гематомы и очагов размозжения. Хроническая гематома требует хирургического лечения при нарастании ее объема и появлении застойных дисков при офтальмоскопии. В таких случаях она подлежит наружному дренированию.

Прогноз и профилактика

Число смертельных исходов составляет 50-90% и наиболее высоко у пожилых пациентов. Следует отметить, что летальность обуславливает не столько субдуральная гематома, сколько травматические повреждения тканей мозга. Причиной смерти также являются: дислокация мозговых структур, вторичная церебральная ишемия, отек головного мозга. Угроза смертельного исхода остается и после хирургического лечения, поскольку в послеоперационном периоде возможно нарастание церебрального отека. Наиболее благоприятные исходы отмечаются при проведении операции в первые 6 ч. с момента ЧМТ. В легких случаях при успешном консервативном лечении субдуральная гематома рассасывается в течение месяца. Возможна ее трансформация в хроническую гематому.

Профилактика субдуральных кровоизлияний тесно связана с предупреждением травматизма вообще и травм головы в частности. К мерам безопасности относятся: ношение шлемов при езде на мотоцикле, велосипеде, роликах, скейте; ношение касок на стройке, при восхождении в горах, занятии байдарочным спортом и другими видами экстрима.

Источник

Субдуральная гематома: общие данные и статистика

Субдуральная гематома- светлое пространство левее красной ограничительной линии.

Субдуральная гематома- светлое пространство левее красной ограничительной линии.

Субдуральная гематома (СГ) – это кровоизлияние, которое возникает между паутинной и твердой мозговыми оболочками. Является нейрохирургической патологией и нуждается в экстренном медицинском вмешательстве.

Доля субдуральных кровоизлияний – 40 от всех внутричерепных гематом. Главной опасностью является высокий риск сдавления головного мозга, вызываются определенные очаговые невролгические симптомы.

Чаше встречается у мужчин, по соотношению с женщинами как 3:1. Это заболевание наблюдается во всех возрастных группах, но частота субдуральных кровоизлияний выше в возрастной группе старше 40 лет, почему- читайте дальше в причинах ее развития.

Для лучшего понимания сути этого внутричерепного кровоизлияния, напишем про анатомию оболочек головного мозга.

Оболочки головного мозга: анатомия

Строение оболочек головного мозга.

Строение оболочек головного мозга.

Источник: golovnayabol.com

Рассмотрим подробнее вопрос анатомии оболочек головного мозга, чтобы наиболее полно представить механизм этого кровоизлияния.

[tip]Выделяют три оболочки головного мозга: твердая, представляющая собой наружный слой; мягкая (внутренний слой) и паутинный слой, занимающий промежуточное пространство.[/tip]

Твердая мозговая оболочка (ТО) выполняет защитную функцию. Она состоит из двух соединительнотканных листков, которые непрочно связаны друг с другом из-за рыхлой клетчатки, расположенной между ними. Ее наружная часть прилегает к черепным костям и является для них надкостницей, а внутренняя вместе с паутинной оболочкой образует узкое и щелевидное пространство, именуемое субдуральным. В нем расположена цереброспинальная жидкость (небольшой объем). От внутренней стороны твердой оболочки отходят отростки, они обособляют структуры головного мозга.

В паутинной оболочке (ПО) отсутствуют сосуды. Она довольно тонкая, располагается поверх борозд мозга и образует возвышения (грануляции), которые проходят в просвет венозных пазух, обеспечивая дренаж ликвора.

От мягкой оболочки (МО) субарахноидальное пространство отделяет паутинную (от лат. Subarachnoidal – подпаутинный). Их скрепляют соединительнотканные пучки, которые, в свою очередь, сильнее всего развиты на вершинах извилин (там две оболочки уже представляют собой единое целое).

Также стоит отметить наличие подпаутинных цистерн – образований, возникающих в результате покрытия ПО больших углублений между разными мозговыми отделами. Они сообщаются с субарахноидальным пространством.

Мягкая оболочка отвечает за кровоснабжение, она плотно связана со структурами мозга, полностью покрывает извилины и проникает вглубь между бороздами. На всем протяжении серое вещество получает кровь из сосудов, расположенных в ней.

Причины

В структуре причин субдуральной гематомы выделяют две большие группы: травматические и нетравматические. Для чего это может быть важно? Для предотвращения повторных возникновений этого вида кровоизлияний. Многие причины являются довольно специфическими и их устраниние является залогом снижения риска повторений таких жизнеугрожающих состояний.

Травматические причины субдуральных гематом:

- Направленная физическая сила (удар).

- Падение с высоты.

- Дорожно-транспортное происшествие.

Нетравматические причины субдуральных гематом (встречается гораздо реже):

- Использование в родах приборов для извлечения плода (щипцы) и как следствие – родовая травма.

- Синдром детского сотрясения – это патология возникает, когда подбрасывают маленького ребенка и происходит сотрясение не фиксированной головы. При этом разрываются мостиковые вены, так как они более растянуты, чем у взрослого человека из-за большей ширины субдурального пространства у ребенка.

- Страдающие алкоголизмом и пожилые люди также подвержены этому заболеванию (у них происходит расширение субдурального пространства из-за атрофии мозга).

- Сосудистая патология (артериальная гипертензия, выраженный атеросклероз, облитерирующий тромбангиит, геморрагический васкулит).

- Снижение давления ликвора (например, при проведении спинномозговой пункции).

- Кисты субарахноидальной оболочки спинного мозга.

- Заболевания, возникающие из-за дефицита витамина K.

- Прием антикоагулянтов и антиагрегантов (лекарственные средства, снижающие свертываемость крови).

Симптомы

Симптомы субдуральной гематомы имеют свои особенности развития у каждого конкретного пациента и зависят от объема и её расположения, по большей части. Также влияет на развитие патологического процесса и возраст пациента (тяжелее протекают у лиц пожилого и старческого возраста)

- Полная утрата сознания (кома)- при тяжелом течении. Уровень сознания оценивается в баллах от 0 до 15 по шкале комы Глазго.

- Триада Кушинга ( стволовые симптомы вклинения) – утрата сознания, повышение давления, замедление частоты сердечных сокращений.

- Расстройства функций ствола головного мозга – колебания АД, повышение температуры, нарушение дыхания, изменение мышечного тонуса.

- Расстройства сознания: делирий, онейроид, эйфоричное состояние, отсутствие критики к себе, лобное поведение. Нарушение памяти: амнезия.

- Клонические и тонические судороги.

- Головная боль, имеющая распирающий характер и отдающая в глазные яблоки и затылок, иногда сопровождающаяся частой рвотой, боязнью света и падением зрения.

- Менингиальные знаки («+» симптомы Кернига, Брудзинского, регидность затылочных мышц).

Очаговые неврологические симптомы субдуральной гематомы:

- Мидриаз, то есть расширение зрачка на стороне кровоизлияния. Также происходит снижение фотореакции (на световые раздражители). Часто сопровождается опущением века (птозом) и ограничением движения глазного яблока.

- Двигательные нарушения в конечностях. Они происходят на противоположной кровоизлиянию стороне (силовые парезы).

- Фокальные судороги.

- Патологические рефлексы, в том числе стопные (Бабинского), орального автоматизма.

- В зависимости от того, в какой части мозга расположена гематома и какие задеты функциональные структуры, происходит снижение чувствительности в любой части тела, нарушения речи(дизартрия), утрата обоняния, могут выпасть поля зрения и др.

Лечение

Консервативное (не хирургическое) лечение возможно, если пациент находится в сознании, гематома по толщине до 1 см, мозговые структуры смещаются не более чем на 3 см.

Также такой вариант лечения субдуральной гематомы является и подготовкой к операции, если есть к ней показания. Из лекарственных препаратов назначаются:

- Диуретики (манитол, фуросемид – противоотечное действие)- данная группа назначается очень осторожно, важно не спровоцировать смещение структур мозга и возникновения его дислокации.

- Симптоматические препараты (анальгин, церукал).

- Антифибринолитические стредства (транексам, аминокапроновая кислота)- для остановки кровотечения и увеличения гематомы.

- Гипотензивные препараты (с целью предупреждения скачков АД, которые будет провоцировать увеличение объема кровоизлияния).

- Метаболические средства (аминалон, пирацетам)- для поддержания функции головного мозга.

Если появляются признаки сдавления головного мозга, сопровождающиеся повышением внутричерепного давления, то решается вопрос о нейрохирургическом методе лечения

В случае операции проводится трепанация черепа (через фрезевые отверсия проводят удаление крови, способствуя декомпрессии мозговых структур и снижая внутричерепное давление).

Последствия и реабилитация

Реабилитация.

Реабилитация.

Последствия субдуральных гематом (не леченных) могут быть очень опасны для жизни пациента. По статистике, если не проводилось никакого лечения, то больше половины случаев заканчиваются летальным исходом.

Еще одной группой осложнений, которые могут быть исходом СГ являются инфекционные осложнения (менингиты, энцефалиты). При сдавлении ей коры головного мозга возможно появление генерализованных судорожных припадков. Возможно и повторное появление такой же СГ.

Образование субдуральной гематомы чревато возникновением угрожающих для жизни пациента последствий, этим и обусловлена важность своевременной её диагностики.

[tip]При нарастании объема гематомы, она может вызывать грозное осложнение- дислокационный синдром , когда когда происходит сдавливание и смещение структур головного мозга, в том числе ствола. [/tip]

К тяжелым последствиям относят: стойкие и выраженнные неврологические нарушения, сопровождающие субдуральные кровоизлияния.

В случае сохранения неврологической симптоматики после лечения СГ, необходимо проведение мероприятий реабилитации. Каких-то специализированных и узконаправленных центров реабилитации для восстановления после нее нет. Реабилитацию после субдуральной гематомы проводят в отделениях и центрах восстановительной медицины неврологического профиля.

Автор статьи: врач- невролог Юлия Шишкина.

Вы можете меня отблагодарить за статью, подписавшись на канал о неврологии и нейрореабилитации. Спасибо!

Источник