Сотрясение мозга когда может появиться гематома

Над статьей доктора

Яковлева Д. В.

работали

литературный редактор

Вера Васильева,

научный редактор

Сергей Федосов

и

шеф-редактор

Лада Родчанина

Дата публикации 16 марта 2020Обновлено 16 марта 2020

Определение болезни. Причины заболевания

Гематома головного мозга — это грозное патологическое состояние, при котором кровь изливается из повреждённого сосуда внутрь черепной коробки. Скапливаясь во внутричерепном пространстве или в веществе головного мозга, кровь сдавливает мозг и повреждает его. Стремительно появляются и прогрессируют неврологические симптомы, столь же быстро, а иногда и молниеносно, гематома приводит к угнетению сознания, вплоть до комы. Данное состояние является тяжёлым и зачастую угрожает жизни, поэтому требует своевременной диагностики и лечения [1].

Согласно зарубежным источникам:

- ежегодно инсульт головного мозга с формированием гематомы случается у 2400 человек из 1 млн жителей западных развитых стран;

- из них более 700 человек ежегодно погибает;

- менее половины из этих 2400 человек восстанавливаются и способны полноценно обслуживать себя [11].

Причины развития гематомы головного мозга:

- Основная — артериальная гипертензия и атеросклеротическая болезнь[2]. Риск инсульта с формированием гематомы среди пациентов с артериальной гипертензией составляет 60 %;

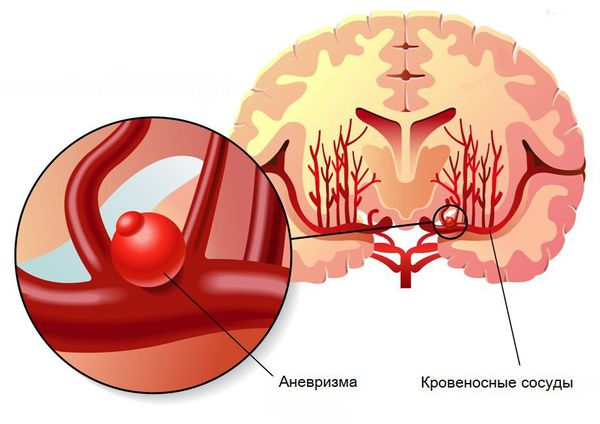

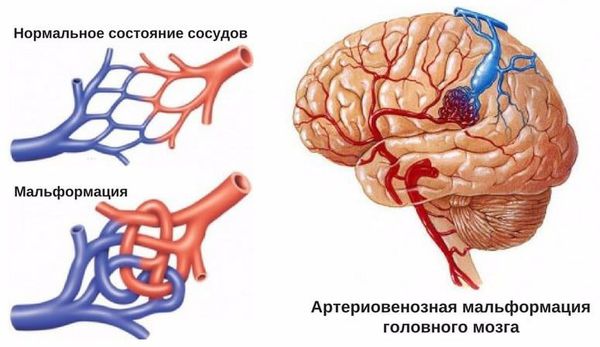

- Пороки развития сосудов головного мозга. К ним относят аневризму (выпячивание стенок мозговых артерий) и артериовенозную мальформацию (патологическое переплетение артерий и вен).

- Опухоли головного мозга, воспалительные заболевания сосудов, нарушения свёртывающей системы крови с повышением кровоточивости.

- Препараты, повышающие кровоточивость: антикоагулянты, антиагреганты и фибринолитики. Эти медикаменты назначают пациентам со склонностью к образованию тромбов и после тяжёлых шунтирующих операций. Приём лекарств необходим, но риск развития гематомы головного мозга при этом возрастает.

- Черепно-мозговые травмы. Гематомы возникают в 55 % всех случаев черепно-мозговых травм и являются причиной 2/3 смертей при данных повреждениях [12]. Травмы мозга — одна из самых частых причин смерти в развитых странах. По статистике они находятся на третьем месте после летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии [7].

Причины развития гематом головного мозга зависят от возраста пациента:

- у детей — пороки развития сосудов головного мозга и болезни системы крови [3];

- у молодых взрослых — артериальная гипертензия, алкогольная и наркотическая интоксикации;

- у лиц среднего и пожилого возраста — артериальная гипертензия, опухоли головного мозга, артериовенозные мальформации и аневризмы.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы гематомы головного мозга

Гематома головного мозга проявляется различными способами. Симптомы делятся на две группы:

1. Общемозговые — головная боль, головокружение, тошнота или рвота. Вызваны значительным повышением внутричерепного давления.

2. Очаговые — слабость в руке или ноге, нарушение зрения или движений глаз и др. Напрямую зависят от расположения гематомы.

Симптомы острой нетравматической гематомы:

- интенсивная головная боль, вызванная физической нагрузкой, эмоциональным перенапряжением, повышенным артериальным давлением [3];

- тошнота, рвота;

- нарушение речи;

- слабость в руке или ноге;

- асимметрия лица;

- крайне важные и тяжёлые признаки — судороги, кратковременная потеря или стойкое угнетение сознания, кома;

- пульсирующий шум в голове, нарушение координации или зрения, икота.

Патогенез гематомы головного мозга

К кровоизлиянию могут приводить травмы и различные заболевания. Однако при патологии всегда повреждается кровеносный сосуд и внутри или снаружи от вещества головного мозга скапливается кровь, для которой в норме нет места. Она сдавливает головной мозг и повреждает его отделы.

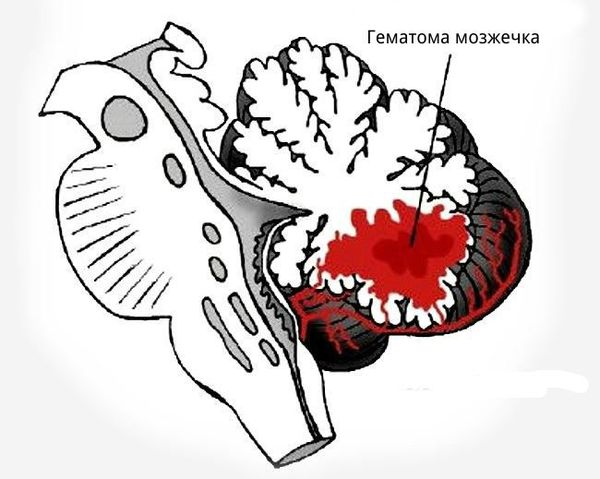

При внутримозговом кровоизлиянии гематома может формироваться в больших полушариях головного мозга и мозжечке. Расположение влияет на клиническую картину и косвенно указывает на причину кровоизлияния:

- гематомы, вызванные повышенным артериальным давлением, располагаются в глубоких отделах полушарий головного мозга вблизи таламуса или в мозжечке;

- более поверхностно локализованы гематомы, связанные с разрывом аневризм головного мозга, амилоидной ангиопатией (заболеванием мелких сосудов мозга), длительным приёмом препаратов, влияющих на свёртываемость крови, кавернозной ангиомой (сосудистой опухолью) или кровоизлиянием в опухоль;

- для артериовенозных мальформаций характерно расположение гематомы под корой головного мозга, а также прорыв крови в полость между мозговыми оболочками.

Классификация и стадии развития гематомы головного мозга

Все гематомы головного мозга подразделяются на две группы:

- нетравматические, или спонтанные;

- травматические, возникшие при травме.

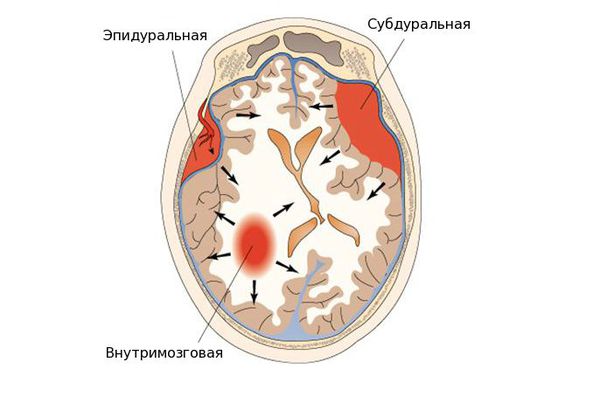

По локализации во внутричерепном пространстве выделяют:

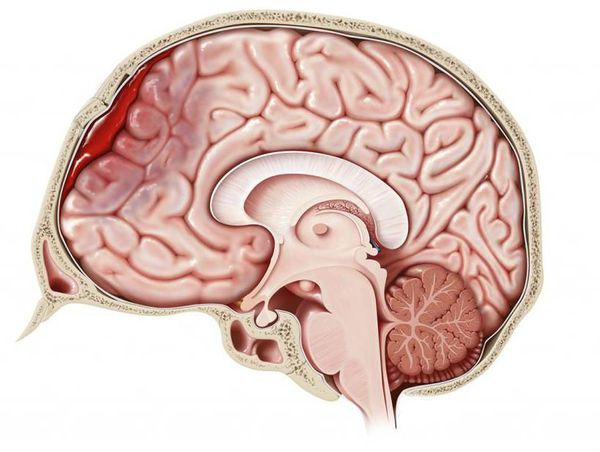

- эпидуральные гематомы — располагаются между внутренней поверхностью костей черепа и твёрдой мозговой оболочкой;

- субдуральные — локализованы между твёрдой мозговой оболочкой и веществом головного мозга;

- внутримозговые гематомы — залегают в веществе головного мозга.

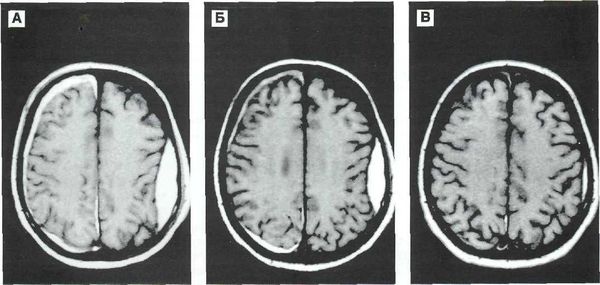

По срокам давности гематомы головного мозга подразделяются на три типа:

- острые — обнаружены в течение трёх суток после возникновения;

- подострые — выявлены через 3-21 день после травмы;

- хронические — после травмы и появления гематомы прошло более 21 дня.

Врач может определить приблизительный возраст гематомы по снимкам компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ и МРТ). От срока давности зависит выбор методов лечения.

По глубине расположения гематомы делятся на два вида:

- поверхностные (подкорковые);

- глубокие (в центральных отделах полушария).

Внутримозговые кровоизлияния, приводящие к гематомам, разделяют на две группы:

- первичные, вызванные артериальной гипертензией (70-90 % всех внутримозговых гематом) [9];

- вторичные, связанные с нарушениями свёртываемости крови, сосудистой патологией и кровоизлиянием в опухоль.

Существует два механизма развития кровоизлияния:

- излившаяся кровь расслаивает вещество головного мозга и формирует полость с жидкой средой и кровяными свёртками;

- кровь пропитывает вещество мозга, перемешиваясь с ним.

Осложнения гематомы головного мозга

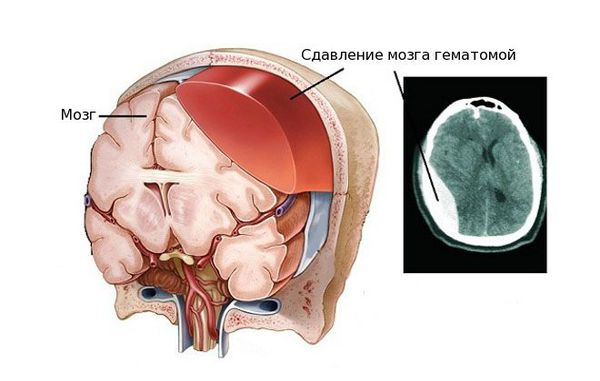

Внутричерепная гематома как частое последствие черепно-мозговых травм вызывает ряд нарушений, связанных с работой мозга. Так как череп является замкнутой жёсткой костной структурой, он не способен растягиваться и увеличиваться в объёме. Поэтому образовавшееся внутри черепной коробки скопление крови давит на головной мозг, спинномозговую жидкость и сосуды головного мозга, вытесняя и занимая их место. Именно из-за этого состояние пациента осложняется ещё сильнее/> [4][5].

Вне зависимости от того, вызвана гематома травмой или заболеванием, проявление патологии схожее. Гематома вызывает следующие нарушения:

- Двигательные и чувствительные нарушения, например в ногах и руках. Возникают вследствие ограниченного проведения нервных импульсов.

- Гибель клеток мозга и отёк в результате сдавления сосудов головного мозга, ухудшения кровоснабжения и оттока крови.

- Смещение участков головного мозга.

- Повышение внутричерепного давления.

- Нарушение движения спинномозговой жидкости внутри черепа.

- Самое опасное последствие — вклинение ствола головного мозга в большое затылочное отверстие. Это приводит к остановке дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

Все вышеперечисленные процессы взаимосвязаны и влияют друг на друга. Последствия различаются в зависимости от объёма гематомы, расположения, наличия прорыва крови в желудочковую систему, нарушения циркуляции спинномозговой жидкости и других факторов. В самом худшем варианте — это смерть.

Часто после травмы головы с повреждением сосудов гематома развивается в течение трёх часов. Однако известны случаи отсроченных гематом, возникших через 72 часа. Невозможно точно указать время, когда гематома начнёт ухудшать состояние пациента, так как это зависит от её объёма. Малые гематомы, расположенные вне зон, регулирующих деятельность мышц и органов чувств, могут остаться незамеченными без проведения КТ и МРТ исследований.

Диагностика гематомы головного мозга

Как правило, пациенты или их родственники (если пациент находится в бессознательном состоянии) сперва сталкиваются не с неврологом или нейрохирургом, а с врачом скорой помощи, общей практики или терапевтом. Врач предполагает наличие внутричерепного кровоизлияния на основании состояния пациента, жалоб и сведений, полученных от него и сопровождающих лиц. В некоторых случаях определить гематому оказывается сложной задачей, и дальнейшую диагностику проводят врач-невролог или нейрохирург.

Для определения степени поражения головного мозга невролог и нейрохирург проводят оценку неврологического статуса (осмотр, проверка рефлексов). После этого подбирается тактика лечения.

Для подтверждения или опровержения гематомы, определения её расположения, сроков появления, размеров, степени сдавления головного мозга применяют методы нейровизуализации:

- Бесконтрастная компьютерная томография (КТ) — достоверный способ диагностики острых гематом головного мозга. КТ позволяет распознать гематому, её объём, воздействие на различные структуры головного мозга. На основании снимков КТ нейрохирург определяет тактику и объём оперативного вмешательства. Большинство стационаров, особенно оказывающих экстренную помощь, оснащены КТ аппаратами. Однако в хронической стадии и при пороках сосудов головного мозга без кровоизлияния КТ может не предоставить врачу нужной информации. В этих случаях применяют МРТ [8].

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет более подробно рассмотреть мягкотканные структуры. Поэтому в случае затруднений при диагностике, несмотря на проведённое КТ исследование, врач может назначить МРТ.

- Церебральная ангиография (золотой стандарт визуализации аневризм головного мозга [10]), магнитно-резонансная ангиография (МРА) или КТ-ангиография дополняют МРТ исследования для определения патологии сосудов головного мозга. Преимущество КТ-ангиографии — возможность получить 3D-модель сосудов головного мозга и определить расположение относительно сосудистых или костных структур.

Ранее для диагностики широко применяли люмбальную пункцию. Однако этот метод имеет существенные недостатки и постепенно вытесняется вышеперечисленными, хотя в лечебных учреждениях, не оснащённых КТ и МРТ аппаратурой, применяется до сих пор.

Лечение гематомы головного мозга

Выделяют два вида лечения: консервативное и хирургическое.

Консервативное лечение

Методы консервативного (медикаментозного) лечения нормализуют жизненные функции организма:

- поддерживают артериальное давление на необходимом уровне: так, чтобы кровоснабжение головного мозга сохранялось, но объём гематомы при этом не увеличивался;

- воздействуют на свёртывающую систему крови;

- предотвращают и устраняют отёки;

- укрепляют сосудистую стенку.

Это крайне важный и ответственный этап лечения. Все мероприятия проводит врач, глубоко анализируя патогенетические процессы в организме человека. Многие методы основаны на лабораторных данных. Консервативную терапию ни в коей мере не могут контролировать или регулировать родственники либо сочувствующие лица из-за отсутствия у них этих знаний. Например снижение давления при гипотензивной терапии не должно быть резким. Его понижают до уровня, который не совпадает с показателями нормы для здорового человека. Давление поддерживают в определённых пределах: оно не должно быть слишком высоким, но и слишком низким. Это позволяет снизить риск продолжения кровоизлияния и сохранить адекватное кровенаполнение головного мозга для его защиты от вторичного повреждения из-за кислородного голодания.

Консервативные методы применяют для лечения в следующих случаях:

- гематомы небольших размеров и не оказывают значительного давления на мозг;

- гематомы не вызывают смещение структур головного мозга, грубого угнетения сознания, сопровождаются умеренными неврологическими нарушениями.

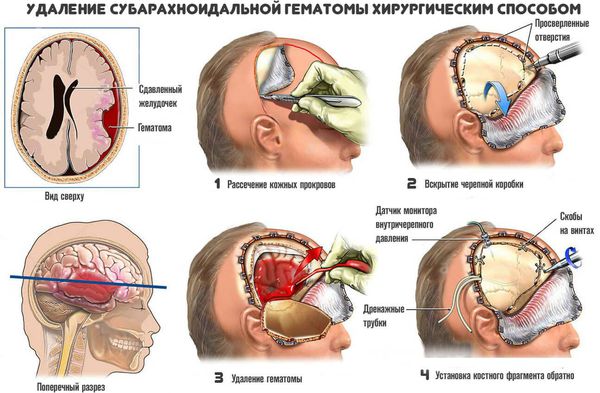

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение заключается в механическом удалении гематомы. В результате прекращается давление гематомы на мозг.

Применяют несколько методов хирургичекого удаления внутримозговых гематом:

- Пункционный метод — выкачивание жидкой части гематомы (аспирация) через отверстие. Однако удалить всю гематому таким способом невозможно, так как обычно она на 80 % состоит из кровяных сгустков, а жидкий компонент составляет 20 % и меньше. Метод применяют только при тяжёлой форме заболевания для спасения жизни. Если после операции состояние пациента не улучшается, то используют радикальные методы удаления.

- Открытый метод — традиционный способ удаления гематомы путем создания отверстия в костной ткани черепа (трепанации), рассечения участка мозга (энцефалотомии) и аспирации отсосом как жидкой крови, так и её сгустков. Метод позволяет полностью удалить гематому. Однако сопровождается дополнительной хирургической травмой мозга, что приводит к нарастанию отёка, усилению смещения и деформации структур мозга и нередко вызывает повторное кровоизлияние.

- Эндоскопический метод — перспективная технология удаления внутримозговых гематом. Совмещает низкую травматичность пункционного метода с возможностью полного удаления гематомы. Но метод можно применять только при условии прозрачности среды в зоне операции. Например, при кровотечении проведение операции затруднено, а часто и невозможно.

- Стереотаксический метод — проводят при помощи специальных инструментов, погружённых в головной мозг через отверстие диаметром 5–10 мм. Особенность метода — перенос координат гематомы с помощью компьютерной томографии или рентгенографии. Технология уменьшила летальность глубоких гематом на 22 % в сравнении с консервативными методами лечения. Однако в 10-16 % случаев возможны повторные кровоизлияния в первые несколько суток после операции.

- Нейронавигационный метод — применяют нейронавигационные системы: ОртiсаI Тracking System «Radionics Inc» Compass Cygnus PFS System, «Compass» Vectorvision ВrаinLАВ. Метод с высокой точностью определяет расположение гематомы. Технология особенно эффективна при очагах в функционально значимых зонах мозга. Её широкое применение пока невозможно из-за высокой стоимости оборудования и ограниченного опыта операций у врачей [13].

Тактика оперативного вмешательства, его объём, меры для устранения сдавления головного мозга, сроки проведения операции и многое другое зависят от конкретной ситуации. Решение принимает врач-нейрохирург на основании состояния пациента, лабораторных данных и КТ/МРТ снимков.

Прогноз. Профилактика

Гематома головного мозга — это результат патологических изменений в организме, которые формируются постепенно под влияние различных причин. Поэтому прогноз в каждом конкретном случае будет различаться/> [3].

Исход во многом зависит от объёма и расположения гематомы. Быстрое ухудшение состояния с угнетением сознания является негативным признаком. Согласно зарубежным источникам, гематомы головного мозга в 55 % случаев приводят к значительному ухудшению состояния пациента и смерти [6]. Поэтому очень важно незамедлительно доставить пациента в специализированный стационар и оказать медицинскую помощь.

После выздоровления могут остаться последствия повреждения мозговой ткани: слабость в руке или ноге, когнитивные расстройства (нарушение мышления, памяти, снижение критики к своему состоянию и поведению).

Профилактика заболевания заключается в здоровом образе жизни в любом возрасте и внимательном отношении к своему состоянию в случае уже имеющихся болезней. Нередко пациенты с артериальной гипертензией не посещают кардиолога и терапевта, не контролируют уровень давления и показатели крови. Пациенты с сахарным диабетом зачастую игнорируют рекомендации эндокринолога, способствуя ухудшению своего состояния. Конечно, длительный приём препаратов и соблюдение диеты могут быть психологическим испытанием для человека, но это важный шаг к сохранению своего здоровья.

Источник

Повреждение тканей головного мозга, при котором образуется некротический очаг, развивается вследствие ушиба. Группа риска — дети и люди молодого возраста, причем мужчины травмируются в 2-3 раза чаще, чем женщины.

При ударе головы в районе травмы образуется состояние, когда в месте удара возникает повышение давления, а в месте противоудара — понижение. Этот перепад давления очень кратковременный, однако приводит к разрушению нервных клеток. И чем сильнее был удар, тем большая площадь пострадала.

Фото 1. Ушиб головного мозга — травма, которая может стать смертельной. : Flickr (Southwest Brain Performance).

Обратите внимание! Не стоит путать ушиб с сотрясением мозга. Несмотря на схожесть симптомов, сотрясение — это более легкое повреждение, которое не сопровождается органическими изменениями.

Причины развития ушиба

Травма всегда развивается в результате удара головой о твердые предметы, а также вследствие либо намеренного, либо случайного удара.

Черепно-мозговая травма возникает:

- в быту, в ходе выполнения повседневных дел;

- у детей вследствие анатомического строения тела, повышенной физической активностьи и слабо развитой способности координировать свои движения;

- во время дорожно-транспортной аварии с участием любого вида транспорта;

- во время занятий спортом (к категории риска относятся все “бойцовские” и экстремальные виды спорта);

- на производстве, часто при несоблюдении правил безопасности;

- в драке или при причинении намеренного физического вреда третьими лицами;

Травмам часто подвержены люди, страдающие неврологическими или сердечными заболеваниями, вызывающие внезапную потерю сознания. Так при эпилептическом припадке больной внезапно падает и может удариться головой о находящиеся рядом предметы или о землю.

Обратите внимание! В большинстве случаев ушиб головного мозга у взрослых происходит вследствие несоблюдения норм безопасного поведения, а также под влиянием алкоголя.

Классификация

Травма может быть открытой, то есть наблюдается повреждение кожного покрова, страдают также сосуды. Если травма проникающая, то затронута твердая оболочка мозга, иногда диагностируется перелом основания черепа – одна из самых опасных травм.

При закрытых травмах кожа не травмируется. Выделены следующие группы повреждений головного мозга:

- сотрясение – это легкая степень черепно-мозговой травмы, проявления которой исчезают через несколько дней, отсутствуют симптомы повреждения сосудов, а функциональные расстройства обратимы. Ушиб — более тяжелое поражение, при нем может наблюдаться повреждение мозга. Проявляется такими признаками как тошнота, рвота, побледнение кожи, отек ткани, болевой синдром.

- сдавливание пораженного участка мозга (инородный предмет, гематома, воздух, обломок кости);

- кровоизлияние в субарахноидальное пространство (полость между паутинной и мягкой мозговыми оболочками);

- диффузное повреждение.

Виды ушибов

Классификация травм головного мозга зависит от локализации: чаще всего регистрируют повреждения затылка и височных долей, на которые обычно приходятся удары по голове. Лобные и теменные ушибы встречаются намного реже.

По клинической картине выделяют 4 формы ушиба ГМ:

- Экстрапирамидную. Поражение коры и подкорковых образований, выражается в нарушении двигательной активности.

- Диэнцефальную. Поражение гипоталамуса, сопровождается общей гипертермией, тахипноэ (замедление дыхания), повышения артериального давления, а также различными видами галлюцинаций.

- Мезенцефальную. Самый ярко выраженный симптом — нарушения со стороны органов зрения: непроизвольное ритмичное движение глазных яблок (нистагм), косоглазие, значительное сужение зрачка (миоз) или, напротив, его расширение (мидриаз).

- Мезенцефально-бульбарную. Характеризуется поражением мозга с угнетением функций: нарушения глотания и речи, низкое АД, снижение температуры тела, брадикардия.

Самая распространенная классификация ушибов ГМ разделяет травмы по интенсивности симптоматических проявлений.

Ушиб 1 степени

В момент травмы происходит потеря сознания (от нескольких секунд до 5 минут). Возникает головная боль и головокружение, разбитость, тошнота. Часто поднимается давление, повышается температура, изменяется частота пульса.

Ушиб 2 степени

Больной несколько часов находится без сознания. Придя в себя, пострадавший испытывает сильнейшую головную боль. Возникают многократно повторяющаяся рвота. Отмечается повышение АД, тахикардия или, напротив, брадикардия. Нередко присутствуют нарушения психики и восприятия.

При переломе костей черепа вследствие ЧМТ возможно кровоизлияние.

Ушиб 3 степени

Сильнейшая травма, во время которой пострадавший может впасть в длительную кому. При поражении нервов развиваются парезы и параличи различных групп мышц, ярко выражены менингеальные и стволовые проявления (ригидность мышц, гиперестезия, нистагм и т.д.). При таких поражениях, когда страдают сердечный, дыхательный центр мозга вполне вероятен летальный исход.

Симптомы сотрясений и ушибов у взрослых

Проявления сотрясения наблюдаются не всегда. Часто человек не осознает, что у него есть патология.

Сотрясение у взрослого пациента характеризуется: тошнотой, рвотой, головокружением, вялостью или противоположным состоянием – эйфорией, красткосрочной потерей памяти, обмороком, но не более 5 минут. Кроме этого, кожные покровы больного бледные, появляется потливость, тахикардия. У человека появляется звон в ушах, сонливость.

В отличие от сотрясения, проявления при ушибе наблюдается всегда:

- длительный обморок (может продолжаться 2 недели);

- нарушение дыхания;

- повышенная возбужденность, нередко переходящая в агрессию;

- травмы черепа;

- тошнота;

- рвота;

- нарушения речи;

- амнезия;

- проблемы с концентрацией внимания;

- нарушения координации движений;

- повышение температуры тела.

Отличие между патологиями выражается и в количестве рвотных приступов. Если у человека отмечается единовременный позыв, значит, у него сотрясение. Если рвота продолжается несколько раз, значит, у больного ушиб.

У пациента появляются повреждения тканей как в месте удара, так и в области противоудара – противоположной части головы. Ткани размозжены, нарушена целостность оболочки. Целостность сосудов нарушена и отмечается кровоизлияние в субарахноидальном пространстве.

В месте противоудара чаще травмируются нижние отделы лобной и височной частей. Противоудары появляются в мозговом стволе, как следствие удара о черепное основание. В сложных ситуациях у человека отмечается потеря сознания и другая симптоматика совместно с травматическим кровоизлиянием, судорогами. Повторные травмы увеличивают опасность для тканей мозга.

Признаки ушиба головного мозга

Проявления ушибов мозга достаточно ярко выражено, повреждение вызывает у пострадавшего:

- сильную головную боль и потерю сознания,

- тошноту и рвоту,

- покраснение и резкое повышение АД,

- сложности с дыханием и учащение сердечных сокращений,

- поверхностное дыхание и тахикардию,

- нарушение зрения и кровянистые выделения из ушей и носа,

- нарушение чувствительности и восприятия,

- психические отклонения и потеря памяти — ретроградная амнезия,

- параличи и парезы лица, конечностей,

- проблемы с глотанием и речью,

- непроизвольное мочеиспускание и дефекацию.

Не все признаки могут присутствовать, но проявление даже нескольких из них требует немедленного вызова неотложки, поскольку имеют тяжелые неврологические последствия. Они требуют тщательной диагностики и адекватного неврологического лечения.

Первая помощь

В первые минуты после ушиба головного мозга практически невозможно точно определить вид травмы и степень ее тяжести. Однако ему необходимо оказать правильную доврачебную помощь.

Если человек находится в сознании и не проявляет выраженных неврологических нарушений, его необходимо сопроводить в травмпункт или на консультацию невролога.

При длительной потере сознания и явных неврологических симптомах необходимо немедленно вызвать скорую помощь, а до ее приезда обеспечить поддержание витальных функций пострадавшего:

- повернуть человека набок, чтобы предотвратить западание языка и захлебывания рвотными массами;

- если во рту обнаружены рвотные массы, удалить их с помощью платка или салфетки;

- подложить под голову что-нибудь мягкое, а пострадавшего укрыть;

- при остановке дыхания или сердца — провести экстренные реанимационные действия.

Независимо от того, в сознании больной или нет, при выраженных симптомах ЧМТ его нежелательно передвигать, так как при переломе костей это только усугубит состояние.

Комплекс лечебной гимнастики

Предлагаем вам ознакомиться с комплексом упражнений для промежуточного периода ЧМТ, которые можно выполнять всем пациентам, независимо от сопутствующей неврологической симптоматики. Если в конечностях снижена сила и повышен тонус мышц, то в здоровых руке и ноге упражнения выполняются активно, в пораженных – пассивно. Гимнастика предваряется массажем мышц.

- ЛФК в положении лежа

- Руки вытянуть вдоль туловища. На вдохе достать плечевые суставы кистями рук, не отрывая локти от горизонтальной поверхности, пальцы ног максимально потянуть вниз. На выдохе расслабиться и вытянуть руки.

- Лежа в прежней позиции, на вдохе поднять предплечья и кисти вверх (руки должны быть выпрямлены в лучезапястном суставе), стопу максимально потянуть на себя. На выдохе занять прежнее положение.

- Во время вдоха сложить руки на груди, а ноги согнуть в коленях. На выдохе снова выпрямить конечности.

- Попеременно поднимать руки перпендикулярно туловищу.

- Вдох: согнутую в коленном и тазобедренном суставе ногу подтянуть к груди, обхватив ее руками. Выдох: вернуться в расслабленное состояние. Аналогично повторить движение другой ногой.

- Попеременно отводить в сторону выпрямленные ноги.

- Аналогичным образом отводить руки в стороны. Начинать упражнения следует с небольшого угла отведения и постепенно увеличивать амплитуду.

- Одну руку вытянуть в сторону. Повернувшись всем корпусом, второй вытянутой рукой хлопнуть в ладоши. Затем аналогично выполняется поворот в другую сторону.

- ЛФК в положении сидя со спущенными ногами

Важно!

Начинать этот комплекс упражнений необходимо, держась одной рукой за край или спинку кровати. Отпустить их можно только после уверенного удержания равновесия и прекращения ортостатических реакций.

- Одну руку отвести в сторону, повернуть за ней голову. На выдохе руку опустить. Затем повторить аналогичные движения другой рукой.

- Развести руки в стороны. Держа голову прямо, некоторое время сидеть ровно, удерживая равновесие.

- Держась руками за край кровати, вытянуть на вдохе одну ногу параллельно полу, на выдохе опустить вниз. Затем повторить с другой ноги.

- Кисти рук поставить на надплечья, делать вращающие движения в плечевых суставах одновременно с 2-х сторон.

Все упражнения повторить 6-8 раз.

Любая система упражнений лечебной физкультуры рассчитана на регулярные и систематичные занятия. Для этого необходимо мотивировать больного, нацеливать на позитивный конечный результат. Активная физическая и трудовая реабилитация значительно улучшают прогноз восстановления даже при выраженных парезах и расстройствах равновесия.

Диагностика ушиба головного мозга

Для постановки точного диагноза проводятся:

- рентгенография головы и шейного отдела позвоночника для выявления переломов костей черепа;

- магнитно-резонансная или компьютерная томография для уточнения локализации и степени повреждений мозгового вещества;

- лабораторные анализы крови и спинномозговой жидкости;

- тесты для оценки неврологического статуса больного,

- электроэнцефалография или эхография головного мозга.

После всестороннего обследования и изучения анамнеза лечащий врач (невролог или нейрохирург) назначает лечение, наиболее подходящее в конкретном случае.

Лечение сотрясения

В отличие от контузии, легкие формы сотрясения лечат амбулаторно. При средней и тяжелой форме сотрясения терапию проводят в медицинском учреждении. Еще одно отличие в том, что хирургическими методами сотрясение не лечат.

При стационарном лечении, кроме симптоматических лекарств, врач назначает препараты для нормализации работы сосудистой системы, антиоксиданты, лекарства для восстановления работы головного мозга, снотворные, успокаивающие средства. Пожилым пациентам прописывают препараты, препятствующие развитию склероза.

При сотрясении полное восстановление наступает через 2 недели. Если основной вид деятельности человека не физический, он может приступить к работе через 14 дней. В отличие от сотрясения, при ушибах легкой и средней степени тяжести выздоровление наступает через 60 дней. Если ушиб тяжелый, восстановление занимает год-полтора.

Лечение ушиба головного мозга

Лечение ушиба первой степени проводится амбулаторно, но с соблюдением щадящего режима и выдачей больничного листа. Ушибы 2 и 3 степени лечатся в стационарных условиях.

В большинстве случаев больному показано терапевтическое лечение, направленное на снижение внутричерепной гипертензии и восстановление работы нервной системы:

- Респираторная терапия для насыщение крови кислородом.

- Инфузионная терапия для восполнения объема циркулирующей крови, так как у многих пациентов с ушибом ГМ наблюдается гиповолемия.

- Корректировка внутричерепного давления с помощью специального положения больного, а также с применением диуретиков.

- Нейропротекторная терапия, направленная на снижение воспаления и отека в месте травмы, ускорения регенерации клеток, улучшения кровоснабжения тканей головного мозга и т.д.

В отдельных состояниях может потребоваться хирургическое вмешательство. Операции назначают при:

- открытой ЧМТ с размозжением мозгового вещества;

- гематоме в головном мозге,

- сильном отеке ГМ , который не поддается медикаментозному лечению,

- длительном высоком внутричерепном давлении,

- стремительном ухудшении состояния больного.

После того как состояние больного стабилизируется, необходимо безотлагательно начинать реабилитационные мероприятия, чтобы восстановить все нарушенные травмой функции нервной системы.

Период мнимого благополучия (светлого окна).

Период (эпизод) мнимого благополучия

Посттравматические внутримозговые гематомы представляют реальную угрозу для здоровья и жизни, потому как могут достигнуть угрожающих размеров, спустя несколько часов после механического удара. Временной промежуток от него до образования такой гематомы называют периодом «мнимого благополучия» или «периодом светлого окна».

За это время объем гематомы увеличивается до тех пор, пока она не начинает сдавливать окружающие ткани головного мозга, вызывая его отек и дислокацию его структур.

При выявлении такой гематомы необходимо экстренное нейрохирургическое вмешательство с целью её удаления и декомпрессии мозговой ткани.

Характер и выраженность симптомов зависят от тяжести травмы.

Реабилитационный период

В зависимости от степени травмы и числа нарушенных функций, восстановительный период может длится от 1 месяца до 1 года. Все нарушения, которые не были устранены за этот период, считаются остаточными и сохраняются до конца жизни.

В период реабилитации основной акцент делается на восстановление нарушенных двигательных и когнитивных функций:

- специальные техники для восстановления движения (баланс-тренер, локомот терапия),

- занятия ЛФК,

- упражнения для развития мелкой моторики,

- работа с логопедом и эрготерапевтом.

Также очень рекомендуют массажи воротниковой зоны, фармакопунктура, электрофорез, УВЧ-терапия и так далее. При ушибах мозга тяжелой степени желательно проводить восстановительный период в неврологическом реабилитационном центре.

Что делать в домашних условиях

Если пострадавший получил травму головы, ему необходимо оказать доврачебную медицинскую помощь и, в зависимости от тяжести ушиба, вызвать скорую или доставить человека в больницу. Диагностирует характер травмы врач-травматолог с помощью осмотра больного, рентгена, КТ и МРТ.

Правила оказания первой помощи:

- пострадавший должен принять горизонтальное положение, ему нужно обеспечить полный покой;

- под голову положить высокую подушку;

- к ушибленному месту приложить на 10-20 минут холод;

- лёд из холодильника прикладывают, завёрнув его в тряпочку;

- холодные компрессы с получасовыми перерывами делать на протяжении шести часов;

- если имеется ушибленная рана волосистой части головы, у ?