Снимок головного мозга с гематомой

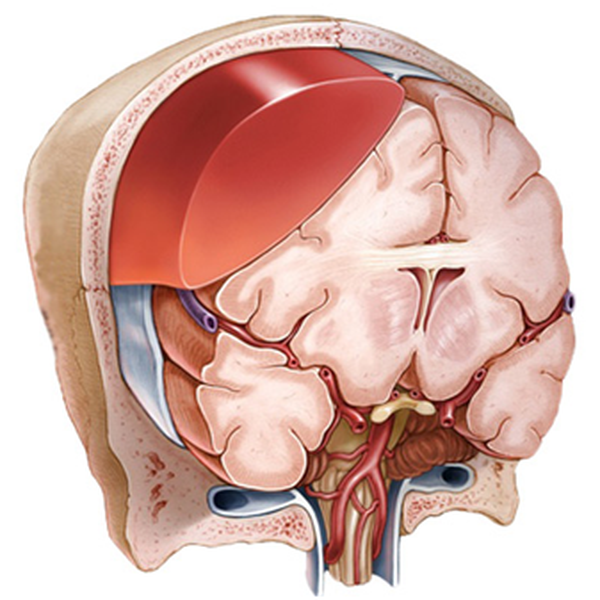

Схематическое изображение гематомы головного мозга, расположенной над твердой оболочкой последнего (эпидуральной)

Схематическое изображение гематомы головного мозга, расположенной над твердой оболочкой последнего (эпидуральной)Внутричерепное кровоизлияние – серьезная патология, требующая скорейшей помощи профильных специалистов. Опасность гематомы состоит в том, что она нарушает кровоснабжение головного мозга и повреждает нервную ткань из-за локального давления. Патология в случаях позднего обращения за медицинской помощью или неадекватного лечения приводит к смещению структур органа вследствие повышения внутричерепного давления, что является серьезной угрозой жизни человека. Коварность недуга в том, что иногда симптомы могут проявиться не сразу, а драгоценное время будет упущено. При отрицательной динамике развития кровоизлияния пациент имеет большие шансы умереть, несмотря на грамотное лечение, проведенное в полном объеме. Гематома головного мозга вызывает сильную боль. По мере нарастания внутричерепного давления присоединяются тошнота, рвота, нарушение сознания, судороги, появляются очаговые неврологические симптомы (изменяется размер зрачков, развиваются парезы, нарушения чувствительности, повышаются рефлексы, манифестируют патологические знаки и др.). Отрицательная динамика течения внутричерепных гематом характеризуется коматозным состоянием, нарушениями работы сердечно-сосудистой системы и остановкой дыхания. Часто точная диагностика локализации патологического процесса бывает затруднена из-за быстрого изменения объема крови в очаге повреждения после травмы головы. Основной метод, используемый врачами для быстрой и информативной оценки сосотяния головного мозга – компьютерная томография. Существует несколько классификаций кровоизлияний в зависимости от локализации, источника и сроков процесса. Благодаря КТ удается определить характер гематомы головного мозга, степень давности патологии и вовлеченность окружающих тканей. МРТ позволяет увидеть очень тяжелые повреждения аксонов нервных клеток или оценить процессы восстановления в отдаленном периоде травматической болезни. Использование МРТ дает возможность дифференцировать ишемический и геморрагический инсульты, когда не до конца ясно — есть ли гематома в полости черепа.

Покажет ли МРТ головного мозга гематому?

Визуализация патологического процесса в мозге зависит от сроков после травм головы. При проведении МРТ в период от 24 до 72 часов с момента разрыва сосуда гематома не видна (ложно отрицательный результат). В первые сутки образования кровоизлияния для определения масштабов повреждения тканей и костных структур выполняют компьютерную томографию. Благодаря исследованию удается рассмотреть компоненты черепа, ушибы мозга (контузионно-геморрагические очаги) любой локализации. На основе результатов КТ-диагностики нейрохирурги отслеживают состояние церебральных структур, выносят решение о необходимости оперативного вмешательства. Важное значение имеет диагностика с помощью рентгеновских лучей кровоизлияний, от момента возникновения которых прошло 12-72 часа. На снимках КТ хорошо будут видны: направление смещения костных отломков, глубина их вдавления в мозговое вещество, разрывы сосудов с формированием гематом, масштаб вовлечения церебральных структур и пр. Магнитно-резонансную томографию пациентам могут делать в ургентном порядке при госпитализации (например, при геморрагическом инсульте), когда не прошло еще 24-часового промежутка после происшествия. Визуализировать кровь на МРТ в иных случаях удается только по истечению трехдневного срока. Выявление причин образования гематом, постановка диагноза и неотложное лечение происходят в стационаре. В частных медицинских центрах выполняют МРТ-исследование по назначению лечащего врача, которое показывает особенности гематомы (когда процесс приобрел хронический характер), последствия повреждений коры, экстрапирамидных и стволовых структур, осложнения в виде гигромы, рубцово-атрофических изменений и пр. Начиная с 7 суток от момента разрыва сосуда (в позднем подостром периоде) кровь на МР-томографии визуализируется лучше, имеет гиперинтенсивный (усиленный) сигнал при Т1 и Т2 взвешенных изображениях (на снимках выглядит более светлыми участками). Переходя в хронический характер, кровоизлияние обретает гипоинтенсивный (ослабленный) отклик (отображается темными областями)

Кровь на МРТ, как выглядит?

В медицинской практике встречаются следующие виды внутричерепных кровоизлияний:

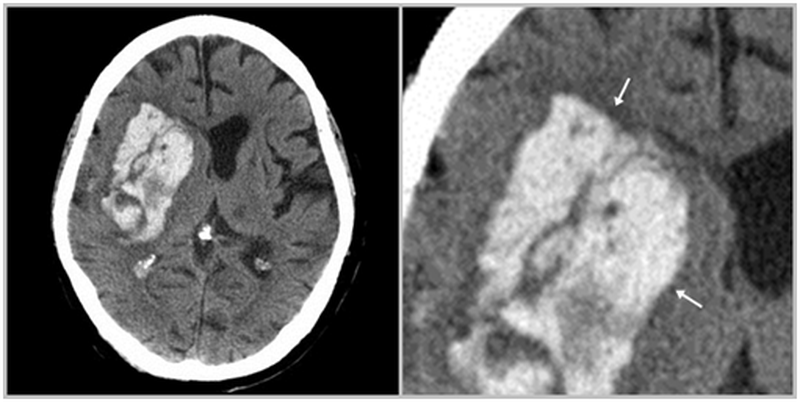

- интрапаренхиматозная гематома – причиной формирования является разрыв сосудов из-за геморрагического инсульта (чаще всего вследствие повышенного артериального давления), травматического разрушения артерии, воспалительной деструкции сосудистой стенки и т.п. На снимках локально кровоизлияние расположено среди белого вещества мозга, без связи с повреждением костных структур черепа, даже если патология возникла после удара головы;

Внутримозговая гематома вследствие геморрагического инсульта (указана стрелками)

Внутримозговая гематома вследствие геморрагического инсульта (указана стрелками)

- субарахноидальное кровоизлияние (САК) – возникает вследствие нарушения целостности сосуда, расположенного на поверхности мозга, в подпаутинном пространстве (например, при разрыве мешотчатой аневризмы). Основными патологическими симптомами считают внезапную сильную головную боль, тошноту вместе с рвотой и светобоязнь, угнетение сознания вплоть до комы. Данный вид кровоизлияний провоцирует вазоспазм. На снимках САК расположен на поверхности мозга;

- субдуральная гематома локализована под твердой мозговой оболочкой. Отличается формой серпа при визуализации на магнитно-резонансной или компьютерной томографии. Возникает вследствие разрыва вен после травм, приема антикоагулянтов, шунтирования желудочков, характеризуется высоким процентом летальных исходов. Вызывает выраженное смещение мозга из-за внутричерепного давления;

- эпидуральная гематома – обычно определяется после травматических повреждений. Локализуется под областью перелома, между костями черепа и твердой оболочкой мозга. Визуально выглядит как двояковыпуклая линза;

- внутрижелудочковое кровоизлияние – первичное (образуется при опухоли, аневризме, ангиоме и пр.) и вторичное (как следствие прорыва крови из зоны формирования гематомы в полость желудочков при большом объеме первой);

Отличает ли МРТ старую гематому от новой?

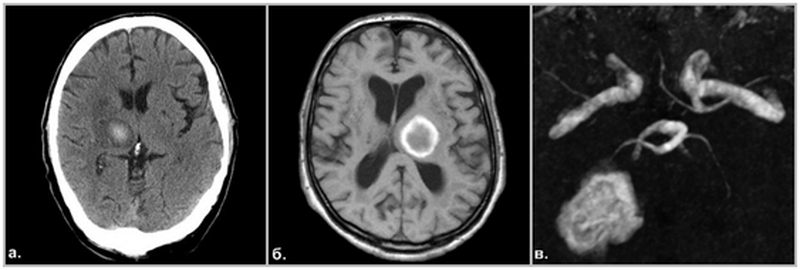

Визуализация кровоизлияния в головном мозге при магнитно-резонансном исследовании зависит от давности патологического процесса. С помощью специальных режимов МРТ – Т1, Т2 ВИ (взвешенное изображение) и FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery — функция с подавлением сигнала свободной воды) – удается рассмотреть разные виды гематом. Последние дифференцируют по срокам геморрагии, так как в структуре крови происходят изменения спустя время, имеющие следующую динамику:

- сверхострая стадия (до 24 часов) – характеризуется высоким уровнем оксигемоглобина и неразрушенными эритроцитами, диамагнетизмом двухвалентного железа. МР-сигнал изоинтенсивный на Т1 ВИ и слабо гиперинтенсивный на Т2 ВИ. В этом периоде с помощью МРТ можно дифференцировать очаг патологии, но более информативна будет компьютерная томография (КТ);

- острое кровоизлияние (1-3 дня) – превращение оксигемоглобина в дезоксигемоглобин внутри красных кровяных телец. Наблюдается гипо(изо)интенсивный МР-сигнал с определением выраженного отека мозга. На этой стадии не удается рассмотреть зону гематомы на магнитно-резонансном аппарате;

- ранний подострый период (от 3 до 7 дней) – характеризуется уменьшением плотности гематомы и ее неоднородностью, проявляющимися гиперинтенсивным сигналом метгемоглобина на Т1 ВИ и гипоинтенсивным на Т2 взвешенном изображении. В этот момент гематома становится видна на МРТ;

- поздняя подострая стадия (от 7 до 14 дней) – связана с разрушением эритроцитов и выходом метгемоглобина в межклеточное пространство. Наблюдается гиперинтенсивный МР-сигнал в обеих стандартных последовательностях по всему объему кровоизлияния;

Развитие гематомы на МРТ головного мозга в подострой стадии

Развитие гематомы на МРТ головного мозга в подострой стадии

- хронический процесс (от 2 недель) – благодаря поглощению макрофагами метгемоглобина появляется гемосидерин, который выглядит на МРТ по периферии очага темным за счет парамагнитного эффекта железа. Плотность гематомы снижается, становится подобна мозговому веществу на снимках. К концу 30 дней кровоизлияние полностью состоит из гемосидерина. На данной стадии гематома отражается ярким светлым оттенком на Т2 ВИ (за счет внеклеточного метгемоглобина). Даже спустя года на исследовании обнаруживается очаг кровоизлияния из-за скопления молекул оксида железа.

Интенсивность МР-сигнала от гематомы в режиме FLAIR имеет несколько иной характер: от гиперинтенсивного в первые сутки кровоизлияния до гипоинтенсивного при хроническом процессе. Исходя из отклика от очага повреждения головного мозга на магнитные волны и получаемого изображения, можно сделать вывод о «возрасте» патологии.

Источник

Травма головы это всегда опасно, но наибольшую опасность для человека представляет субдуральная (наиболее распространенная) или эпидуральная гематома (диагностируемая в 1-2% случаев от общего количества травм). Опасность данных гематом заключается в сдавливании головного мозга, в результате чего могут возникнуть осложнения с психикой больного, а в особо критичных случаях возможен летальный итог.

Где скрывается опасность?

Как правило, при травме головы происходит сотрясение головного мозга, однако в случае разрыва венозных или артериальных сосудов могут развиться субдуральные и эпидуральные гематомы, отличающиеся друг от друга характером сдавливания головного мозга и локализацией.

В чем разница между субдурально и эпидуральной гематомой

Возникновение кровоподтека почти всегда связано с травмой головы, а характер ее получения может быть отличный, так субдуральная или эпидуральная гематома возникает вследствие:

Удар тупым предметом в область черепа, приводит к вдавливанию или перелому костей черепной коробки, в результате может произойти разрыв венозных или артериальных сосудов, что приведет к кровоизлиянию.

Удар головой в процессе падения с движущегося транспортного средства, выпадения из окна и тп, которое также сопровождается вдавливанием костей черепа приводит к аналогичным последствиям.

Субдуральная

Наиболее распространенная форма. Субдуральная гематома головного мозга характеризуется возможностью затрагивать несколько участков головного мозга, как правильно локализуется между паутинной оболочкой мозга и твердой. В большинстве процентов случаев возникает в результате разрыва венозных сосудов головы, в частности при разрыве мостиковых вен.

Мостиковые вены соединяют твердую мозговую оболочку с мягкой.

Классификация:

острая;

подострая;

хроническая.

Острая – возникает в первые несколько часов после травмы.

Подострая – проявляется через несколько дней (не позднее 2 недель).

Хроническая – дает о себе знать через несколько недель.

Субдуральная гематома на снимке

Если в случае с острым типом основной причиной является первичное кровоизлияние, то подострая субдуральная гематома или же хроническая могут возникать при вторичном кровоизлиянии.

Кроме того, существует опасность развития обратного кровоизлияния, которое представляет собой кровоподтек, образовавшийся на противоположной от места удара стороне.

Эпидуральная

Эпидуральная гематома возникает вследствие травмы головы, однако в данном случае происходит вдавливание костей черепа, что и объясняет локализацию кровоподтека. В отличие от субдуральной она практически всегда образовывается в месте удара, а не с противоположной стороны.

Помимо местной, эпидуральная гематома головного места может быть общей – то есть затрагивать несколько отделов мозга.

Классификация:

острая;

подострая.

Хронического течения данной болезни не отмечалось.

Как правило, гематома образуется вследствие кровотечения из средней менингеальной артерии (в большинстве случаев) или из передней решетчатой атерии, поэтому локализация отмечается в височной и лобной долях головного мозга. Кровь же скапливается между черепной коробкой и твердой мозговой оболочкой.

Средняя менингеальная артерия – самый крупный кровеносный сосуд, который отходит от верхнечелюстной артерии

Передняя решетчатая артерия – одна из артерий глазного отдела

Данной гематоме подвержены чаще взрослые люди, так как у маленьких детей имеются особенности строения черепной коробки, которые физически не позволят произойти подобному кровоизлиянию.

Объем скапливающейся крови, в среднем составляет от 40 до 200 мл, диаметр, как правило – 7-8 мм.

Характерные симптомы

Субдуральные и эпидуральные гематомы имеют некоторое различие в симптомах проявления. Самое основное, это наличие и длительность, так называемого «светлого» периода после получения травмы. При эпидуральной гематоме головного мозга присутствует такой период, после чего происходит постепенная либо мгновенная утрата сознания. Субдуральная гематома головного мозга, в свою очередь характеризуется последовательно увеличивающейся головной болью и нарастанием беспокойности человека.

Расположение менингеальной артерии

Общие симптомы, свидетельствующие о наличии гематомы:

головокружение;

головная боль;

слабость;

потеря памяти (кратковременна либо долговременная);

рвота;

потеря сознания;

коматозное состояние;

повышение артериального давления;

возбужденное состояние.

Кроме того, для субдуральная гематома головного мозга характеризуется следующими признаками:

невнятная речь;

паралич;

ухудшение или потеря зрения;

судороги;

слабость в конечностях;

онемение.

К тому же эпидуральные гематомы, также имеют симптомы, характерные только для данного вида, например – расширение зрачка и опущение века, на той стороне, где диагностирована гематома. На противоположной стороне отмечается мышечная слабость или пирамидальная недостаточность.

Пирамидальная недостаточность – нарушение пирамидальных клеток пятого слоя коры головного мозга. Проявляется в гипертонусе мышц, частичном или полном параличе частей тела, судорогами, снижении рефлекторной деятельности.

Пора определиться, что за гематома…

Так как эпидуральная гематома головного мозга возникает вследствие травмы головы, невозможно предсказать какой объем крови находится в гематоме, поэтому обязательно назначают рентгенографию головы.

Кроме того, для того чтобы определить какая именно гематома у человека назначают компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ), так как по общеклиническим симптомам поставить верный диагноз нельзя.

При проведении КТ и МРТ исследований врачу будет ясна полная картина происходящего. Чаще, эпидуральные гематомы на снимке, полученной при КТ образуют двояковыгнутую линзу, притом как субдуральные – серп. Причем неважно какой вид – подострая субдуральная гематома или острая, в любом случае будет серп.

Слева эпидуральная, справа субдуральная

Кроме того, специалист назначает стандартный набор анализов:

общий анализ крови;

биохимический анализ крови;

анализ мочи.

К примеру, наличие пониженного содержания эритроцитов в крови больного – указывает на потерю крови, и чем их меньше, тем больше гематома.

Также, доктор обязан проверить сердцебиение больного и его давление, что поможет установить или опровергнуть наличие внутреннего кровотечения из артерии.

Кроме того, в качестве дополнительной диагностики может выступать офтальмоскопия, в процессе которой доктор анализирует глазное дно пациента и наличие там частичной атрофии зрительных нервов.

Без интенсивной терапии не обойтись…

Неважно, эпидуральная или субдуральная гематома для ее устранения показано хирургическое вмешательство.

Безоперационное лечение возможно, однако не всем оно показано. Кому назначают консервативное лечение:

Больным с гематомой менее 5 мм в диаметре, увеличение которых не отмечено.

Пациентам, пребывающим в коме, при условии, что объем гематомы не превышает 40 мм в диаметре.

Во всех остальных случаях – хирургическое вмешательство.

Консервативное лечение заключается в приеме больным следующих препаратов:

кровоостанавливающие;

мочегонные;

препараты, способствующие рассасыванию кровоподтека.

В случае ухудшения состояния больного, лечение прекращают и проводят операцию.

Операция по удалению кровоподтека в головном мозгу заключается в:

проведение трепанации черепа (вскрытии черепной коробки);

удаление (отсос) непосредственно гематомы;

поиск источника кровотечения;

купирование данного источника;

зашивание раны..

В крайне тяжелых случаях возможно удаление части головного мозга при проведении оперативного вмешательства.

К сожалению, головной мозг имеет сложную структуру, и не всегда получается отыскать все источники кровотечения, поэтому возможно повторное кровоизлияние, а значит и повторная операция.

Успех проведенного вмешательства зависит от многих факторов, в том числе от остроты течения болезни, к примеру, хроническая гематома головного мозга имеет более благоприятные прогнозы, чем острая.

После оперативного вмешательства больному назначают поддерживающую терапию.

Что дальше?

Несомненно при таком серьезном недуге имеются последствия или осложнения, однако не всегда.

К примеру, при хроническом течении болезни и своевременном и правильном лечении последствий можно избежать вообще, но чем острее проходило заболевание, тем ярче будут последствия.

Так, для людей, перенесших данный недуг характерно:

судорожный синдром;

параличи конечностей;

слабость в мышцах;

кома или смерть.

Причем летальный итог возможен после проведения оперативного вмешательства, в случае если было упущено достаточное количество времени.

Итак, так как субдуральная или эпидуральная гематома возникает вследствие ударов по голове, ДТП или т.п., не стоит халатно относиться к своему здоровью и отказываться от осмотра специалиста. Возможно, легкое головокружение после падения и не будет являться гематомой мозга, но проверить это стоит, так как неизвестно, как себя проявит болезнь в будущем.

Источник

Определение

Субдуральная гематома – это cкопление крови между твердой мозговой и паутинной оболочкой

Этиология

Результат травматического разрыва поверхностных конвекситальных вен или венозных синусов.

Рис.1

Рис.2

Общая характеристика

Морфология — серповидный уровень крови в субдуральном пространстве (головки стрелок рис.1,2). Острая субдуральная гематома — серповидная зона по конвекситальной поверхности полушария большого мозга (головки стрелок рис.3а и 3в), имеет высокую плотность по сравнению с веществом мозга (рис.3б), оказывающая выраженный масс-эффект в виде латеральной дислокации срединных структур (стрелки рис.3а и 3в) с вклинением поясной извилины под серп и развитием инициации ликвородинамических нарушений — асимметрии размеров боковых желудочков.

Рис.3

Cубдуральная гематома в поздней подострой фазе развития (т.е. в промежутке времени от 7 до 14 суток после ее возникновения)

На МРТ нагляднее представлена дислокация структур мозга объемным воздействием гематомы: смещение срединных структур (пунктирная стрелка рис.4а), а также деформация желудочковой системы — сдавление переднего и заднего рогов ипсилатерального бокового желудочка (стрелки рис.4а и 4в) и кроме того, сглаженность борозд под гематомой по сравнению с противоположной стороной (головки стрелок рис.4б и 4в).

Рис.4

Кровь в субдуральном пространстве распространяется не только по конвекситальной поверхности полушария (стрелка рис.5а и 5в), распространяется и по поверхности намета мозжечка (головки стрелок рис.5а, 5в), в области межполушарной щели ипсилатеральной стороны (пунктирная стрелка рис.5а и 5в), субдуральное пространство правого и левого полушария в норме не сообщаются. Кровь в субдуральном пространстве может распространяться по базальной поверхности полушарий (стрелки рис.5б). Субдуральная гематома в подострой стадии изоинтенсивна веществу мозга и дифференцируется благодаря масс-эффекту и латеральной дислокации срединных структур (пунктирная стрелка на рис.5а и 5в).

Рис.5

Рис.6

Кровь подострой гематомы в субдуральном пространстве может определяться по поверхности гемисферы мозжечка (головки стрелки рис.5а и 5в) в результате разрыва инфратенториальных поверхностных вен или травме синуса твердой мозговой оболочки. Острая гематома имеет гипоинтенсивный МР-сигнал по Т2*, где визуализируется распространение крови в межполушарной щели (стрелки рис.7б). Известно, что субдуральная гематома в 70% случаев сочетается с травматическим САК (на рис.7в гиперинтенсивный МР-сигнал по Flair от крови в бороздах). Субдуральные гематомы могут сочетаться с другими повреждениями, например, травматическим кровоизлиянием в ячейки височной кости (стрелка рис.7а), причиной которой мог стать перелом (уточнить его наличие может КТ с протоколом высокого разрешения), субдуральной гематомой в противоположной стороне (пунктирная стрелка рис.7а) и подапоневротической гематомой (стрелки рис.7в).

Рис.7

Двусторонняя субдуральная гематома

Субдуральная гематома может быть двусторонней. При одинаковых объемах крови справа и слева срединные структуры не смещаются (рис.9 и 8б), если объем одной из гематом привалирует над другой (рис.10 и 8а), то смещение срединных структур будет в сторону гематомы с меньшим объемом (пунктирная стрелка рис.10б). Чаще двусторонние гематомы являются хроническими. На КТ двусторонняя субдуральная гематома в подострой фазе развития плохо дифференцируется от вещества головного мозга, поскольку имеет одинаковую плотность (рис.8в).

Рис.8

Рис.9

Рис.10

Характеристика стадий субдуральной гематомы

Острейшая фаза (первые 24 часа)

Острая субдуральная гематома (рис.11а) имеет высокую плотность от 80 до 45 HU вариабельно в прямой зависимости от количества белка и количества гемоглобина (т.е. ниже при гипопротеинемии и анемии, или выше при высоком гематокрите). МР-сигнал имеет зависимость от распада гемоглобина (оксигемоглобин в свежей излившейся крови — не магнитный) и содержания жидкости — гиперинтенсивный МР-сигнал по Т2 (головки стрелок рис.11б), изоинтенсивный к мозгу или гипоинтенсивный к ликвору по Т1 (головки стрелок рис.11в). Наилучший способ диагностики острой субдуральной гематомы — компьютерная томография.

Рис.11

Острая фаза (с конца 1 суток до 3 дня)

Острая субдуральная гематома (головки стрелок рис.12а, 13 и 14) имеет высокую плотность от 80 до 45 HU. МР-сигнал изменяется (оксигемоглобин переходит в диоксигемоглобин — магнитный), становится гипоинтенсивный по Т2 (головки стрелок рис.12в, 13б и 14б) и Т2* (головки стрелок рис.13в) и гипоинтенсивный по Т1 (головки стрелок рис.13б, 14б). Наилучший способ диагностики острой субдуральной гематомы — компьютерная томография. Сопустствующее изменение — скопление цереброспинального ликвора в междолевой щели слева от серпа мозга (стрелки рис.13) — субдуральная межполушарная гигрома.

Рис.12

Рис.13

Рис.14

Подострая фаза (с 3 дня по 14 сутки)

Подострая субдуральная гематома на КТ имеет плотность изоденсную мозгу и слабо дифференцируется (головки стрелок рис.15а).

На МРТ подострая фаза развития субдуральной гематомы (перехода диоксигемоглобина в метгемоглобин) условно разделена на 2 части: раннюю (3-7 день) и позднюю (7-14 день) подострую фазы. Ранняя подострая фаза (рис.15б и 15в) характеризуется гипоинтенсивным сигналом на Т2 и гиперинтенсивным на Т1 по периферии (стрелки на рис.15б и 15в) В центре сохраняется гипоинтенсивный Т1 — окисление гемоглобина от периферии к центру (головки стрелок рис.16а). В позднюю подострую стадию (рис.16б и 16в) гематома относительно однородна и гиперинтенсивна по Т1 и Т2 (за счет гемолиза эритроцита, содержащего метгемоглобин и его выход с образованием внеклеточного метгемоглобина).

Рис.15

Рис.16

Хроническая фаза (более 2х недель)

Хроническая субдуральная гематома (головки стрелок рис.17 и 18) имеет низкую (ликворную) плотность 10-13 HU за счет гемолиза эритроцитов и распада белка. МР-сигнал гиперинтенсивный по Т1 и Т2 в связи с внеклеточным метгемоглобином (головки стрелок рис.17б и 17в), а по краю паутинной и твердой мозговой оболочки (в том числе на серпе и фальксе) определяется кайма низкого МР-сигнала, что лучше визуализируется на градиентном эхо Т2* — отложение деривата гемоглобина — гемосидерина (стрелки рис.18в). Сопустствующее изменение — внутримозговая гематома в правой лобной доле той же стадии эволюции, что и субдуральная гематома (пунктирная стрелка рис.17б, 18б и 17в).

Рис.17

Рис.18

Субдуральная гематома, существующая более 1 месяца гиперинтенсивна по Т2 и Flair, гипоинтенсивны по Т1 (рис.19).

Рис.19

Хроническая субдуральная гематома

Хроническая субдуральная гематома имеет свои признаки, отличные от эволюционных изменений острой гематомы. Хроническая субдуральная гематома, имеет неоднородную структуру (головки стрелок рис.20а) и плотность (рис.20в) на КТ, что связано с большим количеством волокон фибрина, формирующего мембраны и перегородки, разделяющие гематому на отсеки, в которые в разные сроки рецидивирует кровоизлияние и соответственно имеет разную степень содержания белка и гемоглобина. Хроническая субдуральная гематома приводит к увеличению интракраниального объема и сопровождается масс-эффектом, смещая срединные структуры (пунктирная стрелка рис.20б).

Рис.20

На МРТ хроническая субдуральная гематома визуализируется лучше за счет более четкой тканевой контрастности и так же имеет неоднородную интенсивность сигнала, которая связана с различными фазами распада гемоглобина в каждом из отсеков гематомы (рис.21). В хронической двусторонней субдуральной гематоме определяется разная интенсивность МР-сигнала от гематом справа и слева в соответствии с разным возрастом возникновения повторных геморрагий (рис.21).

Рис.21

По одной только ИП Т1 (рис.21а) не возможно определить с какой стороны кровотечение старше, но с учетом Т2, а еще лучше GRE (Т2*) можно уверенно утверждать, что справа гематома содержит более свежее повторное кровоизлияние, а слева более позднее. Указанные субдуральные гематомы существуют более 2х недель и содержат кровь повторяющихся кровоизлияний, что отражено в скоплении гемосидерина в паутинной оболочке (головки стрелок рис.22а).

Рис.22

Более свежая кровь, содержащая цельные эритроциты, по сравнению с предшествующим кровоизлиянием, в котором произошел гемолиз. Соответственно свежая кровь обладает более высокой удельной массой и образует феномен седиментации в виде горизонтального уровня, визуализируемого на Т2 и Т2* (стрелки рис.23).

Рис.23

Сравнительная характеристика и динамика эволюции субдуральной гематомы

Рис.24

Дифференциальный диагноз

Чаще всего приходится дифференцировать эпидуральную и субдуральную гематому. Эпидуральная гематома имеет вид линзовидной структуры, ограничивается черепными швами, сильно дислоцирует структуры к которым примыкает, в большинстве случаев сочетается с переломов черепа, а субдуральная гематома распространяется по всей поверхности полушария мозга, менее выражен масс-эффект и чаще встречается, обычно не связана с переломом костей черепа.

Рис.25 Субдуральная гигрома по конвексу правого полушария большого мозга (рис.25а). Субдуральная хроническая гематома, симулирующая эпидуральную гематому (рис.25б). Двусторонняя хроническая субдуральная гематома, симулирует эпидуральную гематому.

Лечение

Лечение субдуральной гематомы проводят хирургически. Оперативное лечение заключается в наложении фрезевого отверстия (дуговая пунктирная стрелка рис.26.а и рис.27б) над гематомой, рассекается твердая мозговая оболочка и гематома аспирируется. По конвексу левого полушария большого мозга определяются следы гематомы (стрелки рис.26а), смещение срединных структур уменьщилось, (пунктирная стрелка), извилины и борозды дифференцируются. Интракраниальный объем уменьшился — вклинение не угрожает.

Рис.26

Рис.27

Автор: врач-рентгенолог, к.м.н. Власов Евгений Александрович

Полная или частичная перепечатка данной статьи, разрешается при установке активной гиперссылки на первоисточник

Похожие статьи

Источник