Симптом растяжения шеечной слизи нормы

Тесты функциональной диагностики – это несколько простых методов, которые используются в гинекологии для определения функционального состояния репродуктивной системы женщины. Овуляция – это период менструального цикла, когда созревший фолликул выходит из яичника. Без овуляции наступление беременности является невозможным. У многих женщин, столкнувшихся с проблемой бесплодия, цикл может быть регулярным, своевременным и внешне совершенно ничем не отличающийся от нормального менструального цикла. Но в то же время, овуляция у них не наступает, то есть цикл является ановуляторным. В современной гинекологической практике тесты функциональной диагностики используются именно с целью выяснить – наступает ли у женщины овуляция?

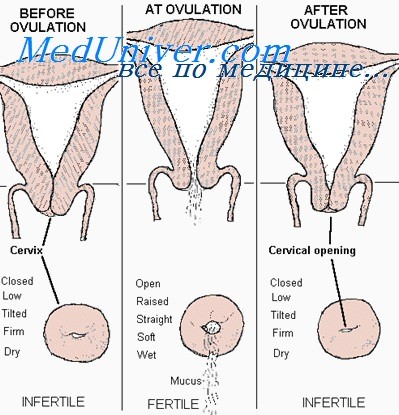

Симптом «зрачка» — способ контроля секреции эстрогенов

Симптом «зрачка» — простой метод функциональной диагностики, позволяющей судить о продукции яичниками гормонов эстрогенов. Выполняется исследование посредством гинекологического осмотра внутренних половых органов в зеркалах. При нормальном двухфазном менструальном цикле, начиная с 5-го дня фолликулиновой фазы, секреция эстрогена повышается. С этого же момента наружное отверстие цервикального канала шейки матки начинает расширяться. Максимальное расширение наступает в момент овуляции, на что влияет пиковая концентрация эстрогенов. После овуляции секреция эстрогенов снижается, и отверстие цервикального канала закрывается. Визуально во время гинекологического осмотра в зеркалах открытый цервикальный канал напоминает человеческий «зрачок». По степени расширения наружного зева цервикального канала можно примерно судить о том, в какой фазе менструального цикла находится женщина.

Симптом растяжения шеечной слизи говорит о наступлении овуляции

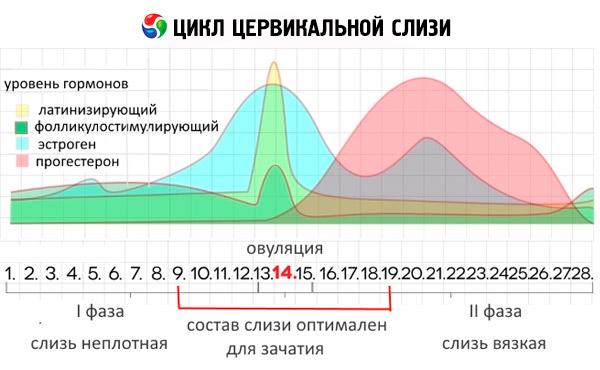

Под влиянием эстрогенов в цервикальном канале шейки матки продуцируется шеечная слизь – специфическое вещество, состоящие в основном из гликопротеинов, густой, вязкой консистенции. Шеечная слизь образует своеобразную пробку в шейке матки, препятствуя, таким образом, проникновению инфекционных агентов из влагалища в полость матки. Чем выше концентрация эстрогенов в организме женщины – тем более густой и вязкой будет шеечная слизь. Симптом растяжения шеечной слизи заключается в том, что во время овуляции, в связи с высокой концентрацией эстрогенов, слизь будет максимально густой, и при попытке растянуть нить такой слизи между браншами пинцета, нить слизи не будет разрываться. Длина растяжения такой нити в момент овуляции может достигать 15 см.

Под влиянием эстрогенов в цервикальном канале шейки матки продуцируется шеечная слизь – специфическое вещество, состоящие в основном из гликопротеинов, густой, вязкой консистенции. Шеечная слизь образует своеобразную пробку в шейке матки, препятствуя, таким образом, проникновению инфекционных агентов из влагалища в полость матки. Чем выше концентрация эстрогенов в организме женщины – тем более густой и вязкой будет шеечная слизь. Симптом растяжения шеечной слизи заключается в том, что во время овуляции, в связи с высокой концентрацией эстрогенов, слизь будет максимально густой, и при попытке растянуть нить такой слизи между браншами пинцета, нить слизи не будет разрываться. Длина растяжения такой нити в момент овуляции может достигать 15 см.

Симптом папоротника — рисунок, подтверждающий овуляцию

Еще один метод функциональной диагностики, связанный с шеечной слизью. При нахождении мазка шеечной слизи на воздухе, она имеет свойство кристаллизироваться, образуя на предметном стеклышке определенный рисунок, похожий на лист папоротника. Интенсивность кристаллизации напрямую зависит от концентрации эстрогенов. После высушивания мазка слизи, предметное стеклышко рассматривают под микроскопом. Если слизь визуализируются в виде отдельных стеблей папоротника – секреция эстрогенов в организме минимальная, то есть женщина находится в ранней фолликулиновой фазе менструального цикла. Насыщенный рисунок листа папоротника говорит об умеренной секреции эстрогенов и средней фолликулиновой фазе. В момент овуляции кристаллизация будет максимальной, под микроскопом можно увидеть толстые стебли папоротника и четкие листочки, отходящие от них под прямым углом. Отсутствие рисунка, в свою очередь, будет говорить об эстрогенной недостаточности организма.

Кариопикнотический индекс – информативный метод функциональной диагностики

Кариопикнотический индекс (КПИ) – это соотношение ороговевающих и промежуточных клеток влагалищного эпителия. Кариопикноз — процесс созревания клеток эпителия, во время которого клеточное ядро уменьшается в своих размерах, и сама клетка как-бы сморщивается. Этот процесс происходит также под эстрогенным влиянием, а клетки, подвергшиеся процессу кариопикноза, называются пикнотическими. При исследовании под микроскопом мазка, взятого из заднего свода влагалища, подсчитывается соотношение пикнотических клеток к тем клеткам, которые не подверглись процессу кариопикноза. В первую фазу менструального цикла КПИ составляет 25-30%, на момент овуляции соотношение достигает 60-80 %, и в лютеиновую фазу КПИ снова снижается до 25-30 %.

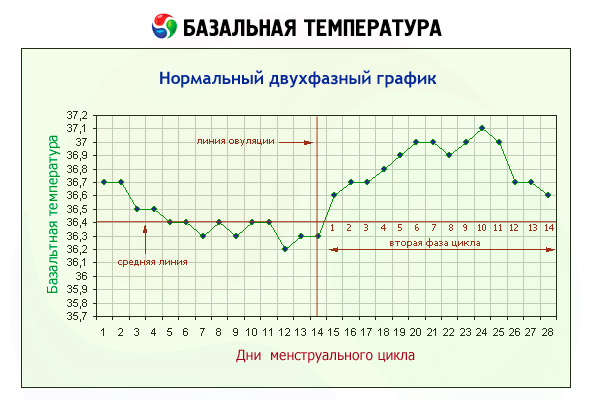

Измерение базальной температуры поможет определить овуляцию

Измерение базальной температуры является максимально простым и доступным методом функциональной диагностики, позволяющим определить наступление овуляции. Ежедневное измерение базальной температуры на протяжении нескольких месяцев должно рекомендоваться всем женщинам, обращающимся к гинекологу с жалобами на бесплодие. В фолликулиновую фазу базальная температура находится в пределах 36,3° С-36,8° С. В день овуляции базальная температура резко поднимается выше 37 °С, и до конца лютеиновой фазы находится в пределах 37 °С- 38°С. Эти изменения изображаются в виде температурной кривой, с помощью которой легко можно определить, является ли менструальный цикл женщины овуляторным. При ановуляции температурная кривая остается монофазной, без резких скачков температуры.

Тесты функциональной диагностики необходимо оценивать в совокупности

Методы функциональной диагностики являются простым и универсальным способом определения состояния женской репродуктивной системы. Но необходимо помнить о том, что оценивать их необходимо в совокупности и на протяжении нескольких циклов – тогда можно будет получить максимально достоверную информацию о менструальном цикле, секреции эстрогенов и наступлении овуляции. Наиболее точным методом оценки функции яичников является гистологическое исследование соскоба эндометрия, которое с точностью до 90 % указывает на то, происходит ли в организме женщины овуляция.

Источник

Функциональные методы диагностики в гинекологии позволяют диагностировать нарушения функции полового аппарата, а также имеют важное значение для контроля результатов функциональной терапии.

Измерение базальной температуры

Тест основан не гипертермическом эффекте прогестерона. Последний оказывает непосредственное воздействие на центр терморегуляции, расположенный в гипоталамусе. Поэтому при повышении секреции прогестерона во вторую половину нормального менструального цикла отмечается повышение базальной температуры на 0,4-0,8 °С. Стойкий двухфазный тип температуры свидетельствует о произошедшей овуляции и наличии функционально активного желтого тела.

Базальную температуру измеряют одним и тем же термометром утром натощак, не поднимаясь с постели, в течение 10 мин. Полученные данные изображают графически. При всех вариантах нормальных изменений базальной температуры в фолликулиновую фазу цикла она ниже 37 °С, а после овуляции повышается до 37,1-37,3 °С, редко до 37,6 °С.

Чаще всего перед началом подъема температуры отмечается кратковременное ее снижение (0,3-0,4°), что по времени соответствует овуляции. За 1-2 дня до начала менструации базальная температура вновь снижается.

Для установления характера температурной кривой необходимо измерение температуры в течение 3 менструальных циклов. Если базальная температура во 2-ю фазу цикла повысилась на 0,2-0,3 °С, это свидетельствует о недостаточности функции желтого тела. Быстрый подъем температуры за 2-3 дня до начала менструации связан с недостаточностью как прогестерона, так и эстрогенов. Монофазная температура в пределах 36,5- 36,9 °С с незначительными колебаниями свидетельствует об ановуляторном цикле. Стойкое повышение температуры в пределах 37,2-37,4 °С в течение 18 дней и более или спустя 7 дней после задержки очередной менструации при регулярном менструальном цикле может быть в случае наступившей беременности. При нормально протекающей беременности базальная температура остается повышенной на протяжении первых 4 месяцев. Снижение температуры часто свидетельствует об угрозе прерывания беременности. Во время проведения этого теста следует помнить, что базальная температура может повышаться при хронических инфекциях, а также при патологических изменениях высших отделов ЦНС, гипертиреозе.

Базальную или ректальную (в прямой кишке) температуру женщина измеряет ежедневно самостоятельно угром, не вставая с постели в течение 10 мин на протяжении всего менструального цикла. Базальная температура у здоровой женщины изменяется в зависимости от фазы менструального цикла. При овуляторном цикле с полноценными первой и второй фазами базальная температура повышается на 0,5° С непосредственно после овуляции и держится на таком уровне в течение 12-14 дней. Подъем температуры обусловлен термогенным действием прогестерона на центр терморегуляции.

Для установления характера температурной кривой необходимо измерять базальную температуру в течение 3 циклов.

Исследование шеечной слизи

В течение нормального менструального цикла физико-химические свойства слизи и количество секрета подвержены характерным изменениям (от 60 мг/сут в раннюю фолликул иновую фазу до 700 мг/сут в период овуляции). К этому же периоду увеличивается активность некоторых ферментов слизи и появляется ее текучесть, связанная с уменьшением вязкости. На изменении секреции и преломляющей силы шеечной слизи основаны феномены зрачка, папоротника, натяжения шеечной слизи.

Феномен зрачка — связан с изменениями количества слизи в зависимости от гормональной насыщенности организма и тонуса шейки матки. На 8-9-й день менструального цикла появляется стекловидная прозрачная слизь в расширившемся наружном отверстии канала шейки матки. При направлении луча света наружный зев с выступающей каплей слизи кажется темным и напоминает зрачок. Количество секретируемой слизи и диаметр наружного зева прогрессирующе увеличиваются, достигая максимума к овуляции, затем они уменьшаются до минимальных показателей в позднюю лютеиновую фазу.

Тест оценивается по трехбалльной системе:

- наличие темной точки — 1 балл (+) — ранняя фолликулиновая фаза;

- наличие темной точки — 0,2-0,25 см — 2 балла (++) — средняя фолликулиновая фаза;

- наличие темной точки — 0,3-0,35 см — 3 балла (+++) — овуляция (максимальная продукция эстрогенов).

После овуляции с уменьшением секреции эстрогенов симптом зрачка постепенно ослабевает и исчезает к 20- 23-му дню менструального цикла.

Наличие слабовыраженного феномена зрачка в течение менструального цикла свидетельствует о гипоэстрогении, сохранение его в течение цикла на высоком уровне (3 балла) — о гиперэстрогении, на уровне 2- 3 баллов — о недостаточности функции желтого тела. При эрозии, эндоцервиците, старых разрывах шейки матки тест бывает нехарактерен.

Феномен папоротника (тест арборизации) — основан на способности шеечной слизи при высушивании образовывать кристаллы. Причиной кристаллизации считаются изменения физико-химических свойств слизи под воздействием эстрогенов (взаимодействие натрия хлорида с полисахаридами, коллоидами и муцином, рН слизи).

Материал забирают анатомическим пинцетом, который вводят в канал шейки матки на глубину 0,5 см. Полученную каплю слизи переносят на предметное стекло и высушивают. Оценку производят под микроскопом при малом увеличении. Уже при 2 баллах (++) виден четкий рисунок листа, при 3 (+++) — кристаллы образуют крупные листья, отходящие под углом 90°, с толстыми стеблями. При полноценной функции желтого тела в лютеиновую фазу цикла феномен папоротника постепенно исчезает. Наличие феномена папоротника в течение всего менструального цикла свидетельствует о высокой секреции эстрогенов и отсутствии лютеиновой фазы (ановуляторный цикл при персистенции фолликула), отсутствие его во время обследования может свидетельствовать об эстрогенной недостаточности.

Натяжение шеечной слизи — изменяется в течение менструального цикла. Максимум совпадает с максимальной продукцией эстрогенов при овуляции. Слизь набирают путем введения корнцанга в канал шейки матки. Затем инструмент извлекают и определяют натяжение при осторожном разведении браншей. Слизь растягивается в нить, длину которой измеряют в сантиметрах. Чем выше продукция эстрогенов, тем длиннее нить слизи. Тест оценивают по трехбалльной системе:

- 1 балл (+) — длина нити до 6 см;

- 2 балла (++) — длина нити 8-10 см;

- 3 балла (+++) — длина нити 15-20 см.

При 3 баллах отмечается максимальная продукция эстрогенов в организме (в период овуляции). В лютейновую фазу цикла натяжение слизи снова уменьшается.

Симптом растяжения шеечной слизи

Симптом растяжения шеечной слизи зависит от продукции эстрогенов яичниками. С помощью пинцета берут слизь из цервикального канала, разводят бранши и измеряют длину слизистой нити. Максимальное растяжение слизистой нити приходится па момент овуляции и достигает 10-12 см.

Источник

Изменение секреции шеечной слизи. Состав и количество слизи шейки матки — феномен зрачка

На протяжении менструального цикла физико-химические свойства и количество шеечной слизи подвержены определенным циклическим колебаниям. Это послужило основой для изучения особенностей шеечной секреции в качестве тестов функциональной диагностики яичников.

В состав шеечной слизи входят свободные аминокислоты, полисахариды (глюкоза, галактоза, фруктоза, манноза, гексозамин), холестерин, липоидный фосфор. Жидкая часть секрета шеечных желез образуется из плазмы крови, а хлорид натрия и другие электролиты выделяются железами шеечного канала. Хлориды натрия составляют около 97%, белковые вещества — 0,77% ее состава.

Общее количество слизи в шеечном канале колеблется в разные фазы менструального цикла от 60—90 до 200— 700 мг/сут с максимальным количеством на 12—16-й день. К середине менструального цикла нарастает концентрация хлоридов, сахара и повышается рН шеечной слизи. К моменту овуляции появляется так называемый феномен текучести шеечной слизи. Закономерно меняется также содержание глюкозорасщепляющих ферментов.

По наблюдениям Bompiani и соавт., масса сухого остатка отделяемого шеечного канала остается постоянной на протяжении менструального цикла и составляет в среднем 15 мг. Назначение эстрогенов здоровым женщинам приводит к увеличению количества секрета, но не меняет содержания сухого остатка в нем. Под влиянием экзогенного прогестерона или синтетических прогестинов количество шеечного секрета уменьшается, но вязкость его увеличивается.

Изменение секреции шеечной слизи в соответствии со степенью эстрогенной насыщенности организма в менструальном цикле легло в основу феномена «зрачка» — одного из наиболее доступных клинических тестов деятельности яичников

По наблюдениям О. А. Голубевой, на 8—9-й день менструального цикла наружное отверстие шеечного капала расширяется и в нем появляется стекловидная прозрачная слизь. В последующие дни менструального цикла происходит дальнейшее постепенное расширение (зияние) наружного маточного зева и увеличивается количество шеечной слизи. К моменту овуляции диаметр наружного зева шейки матки достигает 1/4 или 1/3 см. После овуляции зияние наружного зева постепенно уменьшается и симптом «зрачка» исчезает на 20— 25-й день менструального цикла.

Описаный феномен получил название симптома «зрачка» вследствие того, что при естественном и особенно при искусственном освещении зияющий наружный зев напоминает темный зрачок глаза. Небольшое зияние наружного отверстия шейки матки обозначается +, среднее ++, а максимальное зияние до 1/4-1/3 см в диаметре, обнаруживаемое в срок овуляции, + + + .

Согласно современным данным, возникновение симптома «зрачка» связано не только с увеличением количества шеечной слизи, но и с изменением тонуса шейки матки.

— Также рекомендуем «Феномен листа папоротника. Техника взятия мазка слизи шейки матки»

Оглавление темы «Методы исследований в гинекологии»:

- Цитометрия клеток влагалищного эпителия. Значение кольпоцитограммы

- Цитологическое исследование осадка мочи — уроцитограмма

- Изменение секреции шеечной слизи. Состав и количество слизи шейки матки — феномен зрачка

- Феномен листа папоротника. Техника взятия мазка слизи шейки матки

- Исследование слизи носа у женщин. Истмогистерография

- Скрытое межменструальное (овуляторное) кровотечение. Определения липоидов во влагалищном содержимом

- Определение содержания глюкозы в содержимом влагалища и шейки матки

- Определение содержания аскорбиновой кислоты в моче

- Изменение состава крови у женщин. Тромбоциты и эозинофилы крови в ходе менструального цикла

- Внутрикожные пробы с половыми стероидными гормонами. Реакция на эстрадиол

Источник

Тесты функциональной диагностики

Для более точной диагностики многих гинекологических заболеваний необходимо иметь ясное представление также и о функциональном состоянии репродуктивной системы. К клиническим тестам, характеризующим функциональное состояние яичников, можно отнести следующие показатели:

- степень соответствия развития органов репродуктивной системы и вторичных половых признаков возрасту пациентки;

- особенности анатомического строения и степень развития половых органов (особенно внутренних), а также вторичных половых признаков и молочных желёз;

- признаки инфантилизма;

- характер менструаций;

- бесплодие при отсутствии причин морфологического характера и причин со стороны мужа;

- гирсутизм (оволосение на нехарактерных для женщины местах: животе, груди, лице);

- вирилизм (явно выраженные мужские признаки).

Многие годы в гинекологической практике широко используют так называемые тесты функциональной диагностики для определения функционального состояния репродуктивной системы. Ценность этих простейших и легко выполнимых в любых условиях методов исследования сохранилась до настоящего времени, несмотря на большой прогресс наших методических возможностей.

Метод цервикальной слизи и симптом зрачка

Слизистые выделения шейки матки качественно и количественно изменяются. Ритм изменений соответствует менструальному циклу. При 28дневном цикле в первые 8 дней слизи в канале шейки матки нет. Слизь начинает выделяться к 8–9 дню, её количество увеличивается к 9–14 дню цикла под действием эстрогенов, диаметр наружного зева шейки матки расширяется до 1/4–1/3 см, округляется, становится чёрным, блестящим и при освещении обнажённой шейки матки с помощью влагалищных зеркал напоминает зрачок («положительный симптом зрачка»). В последующие дни цикла количество слизи в канале шейки матки снова уменьшается, а с 18–19 дня слизь исчезает, шейка становится сухой («отрицательный симптом зрачка»).

При персистенции фолликула (однофазный ановуляторный цикл) симптом зрачка ярко выражен в течение всего цикла, вплоть до менструации, что указывает на постоянное выделение эстрогенов и отсутствие фазы жёлтого тела. При аменорее симптом зрачка слабо выражен или отсутствует в зависимости от степени гипофункции яичников.

Симптом зрачка оценивают следующим образом: отрицательный (), слабоположительный (+), положительный (++), резко положительный (+++). Таким образом, симптом зрачка отражает продукцию эстрогенов яичниками и сильнее всего выражен в период овуляции (+++). Отсутствие симптома зрачка свидетельствует о слабом эстрогенном воздействии, а длительно резко выраженный симптом — о гиперэстрогении (табл. 5-3).

Таблица 5-3. Показатели тестов функциональной диагностики в течение овуляторного менструального цикла у женщин репродуктивного возраста

| Тест функциональной диагностики | Дни менструального цикла | |||||

| 4–6-й | 8–10-й | 12–14-й | 16–18-й | 20–22-й | 24–26-й | |

| –10…–8 | –6…–4 | –2…–0 | +2…+4 | +6…+8 | +10…+12 | |

| Длина натяжения цервикальной слизи, см | 2–3 | 4–6 | 8–10 | 4–3 | 1–0 | |

| Симптом зрачка | + | + | +++ | + | — | — |

| Базальная температура тела, °С | 36,6+-0,2 | 36,7+-0,2 | 36,4+-0,1 | 37,1+-0,1 | 37,2+-0,1 | 37,2+-0,2 |

Весьма простым и информативным методом определения эстрогенной насыщенности организма считают определение симптома натяжения слизи. Для этого корнцангом берут слизь шеечного канала и путём разведения браншей определяют её эластичность (растяжимость). Натяжение слизи более 6–8 см свидетельствует о достаточной эстрогенной насыщенности.

Базальная температура

Во время менструального цикла происходят волнообразные колебания базальной температуры, т.е. внутренней температуры тела, измеренной в естественных отверстиях (во рту, прямой кишке, влагалище и т.п.) при определённых, непременно одинаковых условиях. В гинекологии для определения базальной температуры тела наиболее широко используют изменение утренней ректальной температуры. Изучение этой температурной кривой считают одним из методов функциональной диагностики и называют температурным тестом. При сравнении ректальной температуры с аксиллярной выяснено, что ректальная температура на несколько десятых градуса выше аксиллярной, а после овуляции эта разница составляет 1–1,5 °С. При изучении кривой утренней ректальной температуры обнаружено, что нормальный менструальный цикл имеет две хорошо различимые термические фазы: фаза относительной гипотермии (ниже 37 °С), которая соответствует первой половине менструального цикла, и фаза относительной гипертермии (37,2–37,6 °С), которая соответствует второй половине менструального цикла (см. табл. 5-3).

При тщательном изучении кривых ректальной температуры у здоровых женщин установлена следующая закономерность. В первой половине менструального цикла, до 11–12 дня, ректальная температура ниже 37 °С. Эта гипотермическая фаза соответствует фолликулярной фазе в яичнике и характеризуется насыщенностью эстрогенами. В середине цикла, на 12– 14й день, отмечают однодневное, ещё более заметное снижение базальной температуры тела. Самая низкая внутренняя температура тела соответствует максимальной насыщенности организма эстрогенами, её отмечают за день до овуляции.

На следующий день (примерно с 14 дня менструального цикла) начинается вторая термическая фаза гипертермия, при которой ректальная температура повышается не менее чем на 0,4–0,8 °С (37,2–37,6 °С). Такая базальная температура тела удерживается с 14 до 25–26 дня менструального цикла и соответствует фазе жёлтого тела, т.е. указывает на насыщенность прогестероном. За 1–2 дня до менструации базальная температура тела опять снижается до 37 °С и ниже, что происходит изза наступающей в конце менструального цикла гормональной недостаточности.

Температурные циклические изменения зависят от жизнедеятельности организма, питания и других условий жизни, но в основе лежат гормональные колебания: при насыщенности эстрогенами базальная температура снижена, причём максимальное снижение соответствует максимальной насыщенности организма эстрогенами, что наблюдают в конце фолликулярной фазы перед самой овуляцией; при насыщенности прогестероном базальная температура повышена.

Зависимость базальной температуры тела от уровня эстрогенов и гормона жёлтого тела подтверждена экспериментально. Доказано, что инъекции прогестерона вызывают слабый гипертермический эффект, а препараты натуральных эстрогенов обладают гипотермическим действием. Существует несколько типов кривых ректальной температуры, имеющих диагностическое значение.

Первый тип (нормальный двухфазный менструальный цикл). Гипотермическая фаза после овуляции (примерно с 14 дня менструального цикла) заканчивается гипертермической фазой, причём температура повышается не менее чем на 0,4– 0,8 °С. Двухфазная кривая базальной температуры указывает на правильное чередование фолликулярной и прогестероновой фаз и подтверждает, что менструальный цикл овуляторный, а кровотечение менструация.

Второй тип (недостаточность прогестерона). Температурная кривая двухфазная, но температура в гипертермическую фазу повышается незначительно: на 0,2–0,3 °С.

Третий тип (недостаточная насыщенность эстрогенами и недостаточность прогестерона). Наблюдают длительную гипотермическую фазу, гипертермическая фаза начинается лишь за несколько дней до менструации, базальная температура тела повышается на 0,2–0,5 °С.

Четвертый тип (ановуляторный менструальный цикл). Характерна однофазность температурной кривой, когда в течение всего менструального цикла температуpa не превышает 37 °С, гипертepмическая фаза отсутствует.

Пятый тип (нормальная беременность). Ввиду продолжающегося действия на организм гормона жёлтого тела в начале следующего менструального цикла вместо понижения температуры (вместо гипотермической фазы) наблюдают как бы продолжение гипертермии предыдущего менструального цикла.

Шестой тип (угрожающий аборт). Признаки угрожающего аборта по температурной кривой выявляют на основании снижения базальной температуры тела после длительной гипертермической фазы. Если снижение температуры прогрессирует, прогноз угрожающего аборта неблагоприятный. Если после непродолжительного снижения (1–2 дня) базальная температура тела снова соответствует прогестероновой гипертермической фазе, прогноз угрожающего аборта благоприятный.

Кроме этого, по температурной кривой можно установить день овуляции: это следующий день после дня максимального снижения температуры в конце гипотермической фазы. Нечётко выраженное максимальное снижение температуры наблюдают в пограничный день между гипотермической и гипертермической фазами температурной кривой. Измерение ректальной температуры необходимо проводить в одинаковых условиях: утром, сразу после сна (6часового), до подъёма с постели, до приёма пищи, воды, курения и т.п. При измерении базальной температуры тела следует соблюдать полный покой. Рекомендуют использовать всегда один и тот же термометр. Измерения проводят в течение 5 мин. Ректальную температуру надо измерять ежедневно и отмечать в специальной карточке в виде кривой. Ежедневное измерение следует проводить подряд не менее трёх менструальных циклов. При наличии любых причин негормонального характера, которые могут повлиять на температуру тела (ангина, грипп, удаление зуба и т.п.), необходимо отметить предполагаемую причину гипертермии. Температурный тест считают простым, легко выполнимым и достаточно ценным методом функциональной диагностики, поэтому его следует широко применять в гинекологической практике.

Таким образом, с помощью функциональных методов диагностики можно достаточно точно судить о продукции яичниками эстрогенов.

Источник