Сдавление субдуральной внутримозговой гематомой

Гематома – повреждение, для которого характерно появление ограниченного скопления крови (жидкой или свернувшейся) при разного рода травмах, сопровождающихся нарушением целостности стенки сосуда. В зависимости от локализации варьируются и последствия гематомы.

Внутричерепные гематомы способны осложняться нарушениями мозговых функций вплоть до летального исхода. Субдуральная гематома головного мозга – это скопление крови, локализованное между паутинной и мягкой мозговыми оболочками. Данная разновидность обычно является следствием черепно-мозговых травм.

Иногда разрыв сосуда, ставший причиной возникновения кровоизлияния, происходит при гипертонической болезни, аневризмах и артериовенозных мальформациях головного мозга.

Информация для врачей: по МКБ 10 субдуральная гематома определяется как «травматическое субдуральное кровоизлияние», шифр S06.5.

Классификация

Субдуральные гематомы классифицируют по скорости развития клинических признаков. Существуют следующие виды кровоизлияний:

- острая субдуральная гематома: проявления возникают на протяжении семидесяти двух часов от момента нанесения травмы;

- подострая субдуральная гематома определяется при развитии симптомов в течение четырех – четырнадцати лет после травмы;

- хроническая субдуральная гематома охарактеризована появлением симптоматики через несколько недель или месяцев после получения травмы (обычно больше трех недель).

Подострые и хронические типы кровоизлияний образуются чаще как результат повреждения сосудов под влиянием различных факторов; острые – как итог черепно-мозговой травмы. Субдуральное кровоизлияние с одинаковой частотой возникает как на стороне травмы, так и на противоположной по биомеаническому принципу противоудара (головной мозг смещается в сторону, противоположную удару и может травмироваться, столкнувшись с костным черепом с противоположной стороны).

Симптомы

Симптомы субдуральной гематомы, чрезвычайно вариабельны. Проявления гематомы обусловлены локальными, общемозговыми и стволовыми нарушениями. Характерен «светлый» промежуток – временного отрезка сразу после нанесения травмы, когда проявления отсутствуют. Длительность «светлого» промежутка может колебаться от минут и часов до нескольких суток. При хронических формах этот период может составлять месяцы или годы.

Для субдуральных гематом характерна волнообразность течения, при этом иные пациенты могут внезапно впасть в коматозное состояние.

Очаговые симптомы зависят от локализации кровоизлияния, общемозговые – от ее объема и величины сдавления головного мозга, стволовые симптомы – от характера поражения ствола мозга и от процента его вклинения в затылочное отверстие.

Варианты течения заболевания

Различают три основных варианта клинической картины субдуральных кровоизлияний:

- Классическая клиника. Изменение состояния сознания происходит в три фазы: потеря сознания на момент травмы, четкий «светлый» промежуток, повторная утрата сознания. В период восстановления больной сообщает о сильных головных болях, тошноте, головокружении, возможна потеря памяти. Очаговая симптоматика проявляет себя позже, в период углубления оглушения. Тогда же происходит резкое усиление головной боли, развивается рвота.

Очаговые симптомы: чаще всего это мидриаз, расстройства чувствительности, контралатеральная пирамидная недостаточность (недостаточность функционирования мозга, отображающаяся на противоположной стороне от стороны поражения). Из стволовой симптоматики: вторичный стволовый синдром (урежение частоты сердечных сокращений, нарушение функции дыхания, тонические судороги).

Трехфазность клиники привычнее для подострой формы, нежели для острой. В этих случаях возможно появление эйфории, снижения критики к своему состоянию.

- Вариант со стертой картиной «светлого» промежутка. Первичная потеря сознания может достигать степени комы. Четко выражена стволовая и очаговая симптоматика. Затем происходит частичное восстановление сознания (обычно до оглушения). Через некоторое время больной вновь впадает в сопор или кому, углубляются нарушения жизненно-важных функций. Могут развиться эпилептические припадки, нарастает гемипарез.

- Вариант без «светлого» промежутка. Встречается при множественных, тяжелых травмах головного мозга. Пациент находится в сопорозном состоянии или в коме. Моменты прояснения сознания либо стерты, либо отсутствуют, положительной динамики практически не отмечается.

Последствия субдуральной гематомы

Возникновение субдурального кровоизлияния сопровождается быстрым смещением мозга и ущемлением его стволовых структур. Субдуральная гематома обычно развивается на фоне тяжелых повреждений черепа и мозга, поэтому прогностически неблагоприятна.

Исход и последствия субдуральной гематомы головного мозга зависят от скорости распознавания кровоизлияния и грамотно выбранной методики лечения. В основе прогноза лежат и другие факторы: возраст пациента, объем кровоизлияния, соматическое утяжеление. Статистика на сегодня говорит о высокой летальности среди таких больных и инвалидизации среди выживших.

Лечение

Производится консервативным способом или хирургическим путем, в зависимости от ее вида, объема, а также индивидуальных особенностей пациента. При острой форме чаще показано удаление субдуральной гематомы. Обнаружение смещения и сдавливания мозговых структур – стимул к операции в максимально короткие сроки от момента нанесения травмы (или разрыва сосуда).

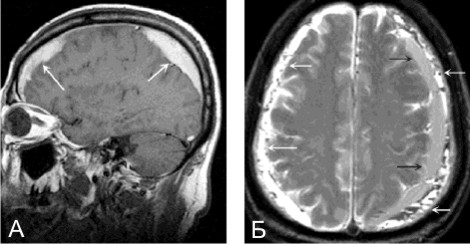

а) При МРТ без контрастирования на снимке определяются очаги скопления жидкости указанные белыми стрелками — подострые субдуральные гематомы.

б) При МРТ визуализируются очаги повышенной интенсивности сигнала (указаны стрелками белого цвета), а также очаги пониженной интенсивности МРТ-сигнала (указаны черными стрелками), данные признаки характерны для острых субдуральных гематом.

Абсолютным показанием для оперативного лечения субдуральной гематомы является толщина скопившейся крови более одного сантиметра, определяемая на визуализирующем исследовании (МСКТ, МРТ). Послеоперационный период должен сопровождаться поддерживанием жизненных функций, контролем внутричерепного давления.

Операция показана и при подостром субдуральном кровоизлиянии, если отмечается усиление очаговой симптоматики, появление признаков внутричерепной гипертензии.

Источник

© Автор: А. Олеся Валерьевна, к.м.н., практикующий врач, преподаватель медицинского ВУЗа, специально для СосудИнфо.ру (об авторах)

Гематома мозга представляет собой угрожающее жизни состояние, когда происходит скопление крови в веществе головного мозга или под его оболочками. Жидкая кровь и ее свертки оказывают не только непосредственное механическое давление на нервную ткань, вызывая ее повреждение, но и способствуют внутричерепной гипертензии.

Под гематомой головного мозга подразумевают обычно кровоизлияние в саму паренхиму органа. Причиной чаще всего становятся сосудистые катастрофы – инсульты, разрыв аневризм или мальформаций. Такие изменения не связаны с травмой, возникают спонтанно, нередко на фоне имеющейся гипертонии или атеросклероза.

Отдельную группу составляют внутричерепные гематомы, когда кровь скапливается не в самом мозге, а между его оболочками. В этих случаях в числе причин доминирует черепно-мозговая травма, а среди больных встречаются и молодые люди, и даже дети.

Внутричерепные гематомы, кроме внутримозгового, включают также эпидуральное, субдуральное, субарахноидальное кровоизлияние. Происходящее при этом сдавление головного мозга создает большую угрозу жизни, поэтому такие гематомы требуют экстренного лечения в нейрохирургическом стационаре.

Субдуральная гематома головного мозга считается одной из наиболее частых форм кровоизлияния, происходящего внутри черепа на фоне черепно-мозговой травмы, на ее долю приходится до 2% всех кровоизлияний травматического характера. Ввиду распространенности уделим ей наибольшее внимание, кратко остановившись на других разновидностях заболевания.

Субдуральные гематомы мозга

Субдуральная гематома – это накопление кровяного содержимого под твердой мозговой оболочкой. Как правило, причиной такого рода кровоизлияния становится травма, сопровождающаяся сотрясением мозга, травма по типу «ускорения-торможения», встряхивания, когда на черепную коробку действуют разнонаправленные силы.

В результате встряски содержимого черепной коробки происходит разрыв так называемых пиальных вен, кровь из которых и устремляется в пространство между твердой и сосудистой оболочками. Твердая и мягкая мозговые оболочки не снабжены какими-либо перемычками, не имеют границ по поверхности мозга, поэтому жидкость легко распространяется по всему подоболочечному пространству, занимая обширные участки, а объем ее может достигать 200-300 мл.

При черепно-мозговой травме нередко обнаруживаются парные субдуральные кровоизлияния – в месте приложения травмирующего фактора и с противоположной стороны. Последствия таких гематом определяются объемом скопившейся крови и характером других повреждений мозга. Наиболее опасными считаются субдуральные гематомы, возникающие вместе с ушибом мозга.

Предрасполагающие факторы

Развитию субдуральных гематом способствуют:

- Пожилой и детский возраст;

- Алкоголизм;

- Атрофия мозга;

- Прием антикоагулянтов.

У пожилых людей и при алкоголизме происходит некоторое уменьшение объема головного мозга с растяжением пиальных вен, которые способны разорваться даже при, казалось бы, незначительной по силе травме. С возрастом нарастают изменения сосудистых стенок, они становятся хрупкими и риск их разрыва выше, нежели у молодых людей.

Атрофия мозга на фоне различных поражений центральной нервной системы (инфекции, атеросклероз, старческая деменция) также приводит к уменьшению размеров мозга, расширению субдурального пространства, удлинению и увеличению подвижности пиальных сосудов.

Вариантом нетравматического субдурального кровоизлияния может стать самопроизвольное истечение крови из сосудов на фоне приема антикоагулянтов, поэтому такой категории лиц необходимо тщательно контролировать гемостаз на протяжении всего периода приема препаратов.

Особую группу пациентов с субдуральной гематомой составляют дети, у которых этот вид кровоизлияния вынесен в отдельное заболевание – синдром детского сотрясения. У ребенка субдуральное пространство шире, нежели у взрослого, а сосуды довольно хрупкие, поэтому неосторожное обращение с малышом способно привести к серьезным последствиям.

Субдуральная гематома у маленького ребенка может возникнуть даже в момент игры, когда взрослый подбрасывает малыша, либо в случае, если мама или папа «встряхнут» долго плачущего младенца, желая лишь «привести его в чувство», а не навредить. Об этом нужно помнить всем родителям маленьких детей, у которых еще недостаточно развита скелетная мускулатура, позволяющая держать голову в правильном положении.

Виды субдуральных кровоизлияний

В зависимости от характера течения заболевания выделяют:

- Острую субдуральную гематому;

- Подострую;

- Хроническую.

Острая субдуральная гематома формируется очень быстро, ее возникновению способствуют сильные травмы черепа, часто сочетающиеся с ушибом головного мозга. Обычно такие кровоизлияния возникают при падениях, ударах головы о тупые предметы, ДТП.

Большой объем крови в считанные часы заполняет субдуральное пространство, сдавливает головной мозг и вызывает выраженную внутричерепную гипертензию. Клинические проявления заболевания появляются уже в первые двое суток с момента повреждения головы. Острая гематома под твердой оболочкой мозга – угрожающее жизни состояние, требующее экстренной медицинской помощи, без которой почти всегда наступает смерть больного.

Подострая гематома субдурального пространства сопровождает меньшие по силе травмы, когда кровь медленнее поступает в подоболочечное пространство, а нарастание объема кровоизлияния происходит в промежуток до двух недель.

Хроническая субдуральная гематома может формироваться в течение нескольких недель и месяцев от момента травмы, при этом не все пациенты способны указать на сам факт наличия повреждения области головы. Заболевание сопровождается медленным «подтеканием» крови в субдуральное пространство из разорванных вен. Иногда такое происходит на протяжении месяцев и даже нескольких лет после травмы.

Хроническая гематома субдурального пространства имеет склонность к самопроизвольному рассасыванию при небольшом размере, кровотечение останавливается самостоятельно.

Другие виды внутричерепных гематом

Эпидуральная гематома головного мозга состоит в появлении кровянистого содержимого между костями черепной коробки и твердой оболочкой мозга. Наиболее частой локализацией ее являются височные области. Поскольку твердая оболочка мозга соединена с костями в участках швов черепа, то этот вид гематомы обычно носит локализованный характер.

Эпидуральное кровоизлияние образуется в месте удара головы тупым предметом, а механизм ее появления связан с повреждением сосудов твердой оболочки фрагментами поврежденных черепных костей.

Объем эпидурального кровоизлияния может достигать 100-150 мл с наибольшей толщиной до нескольких сантиметров. Образовавшееся скопление крови вызывает компрессию нервной ткани, смещение мозга относительно продольной оси (дислокация) и внутричерепной гипертензией.

Кровоизлияние в мозг (паренхиматозное) и его желудочки возможно и на фоне травмы, и при некоторых заболеваниях. Травматические внутримозговые и внутрижелудочковые кровоизлияния обычно сочетаются с ушибом мозга, переломами костей черепа, кровоизлиянием под оболочки мозга.

Нетравматические гематомы головного мозга связаны с патологией сосудов. Основную массу их составляют инсульты, возникающие при артериальной гипертензии в момент гипертонического криза, при разрыве сосуда в месте сформированной атеросклеротической бляшки. Аневризмы и сосудистые мальформации представляют основную причину внутричерепных кровоизлияний у молодых людей.

аневризма сосудов мозга (справа), мальформация (в центре) – сосудистые причины кровоизлияний и образования гематом мозга

Проявления гематом мозга

Признаки гематомы внутри черепа определяются ее месторасположением и скоростью нарастания размеров, а сводятся они к гипертензионно-дислокационному синдрому, вызванному повышением внутричерепного давления и смещением мозга относительно нормального положения, а также к очаговой неврологической симптоматике, обусловленной вовлечением определенных нервных структур.

Симптомы острой субдуральной гематомы нарастают быстро, не дают «светлого» промежутка и сводятся к:

- Нарушению сознания, нередко – коме;

- Судорогам;

- Очаговой неврологической симптоматике – парезы и параличи;

- Нарушению дыхания, увеличению артериального давления.

Характерным признаком кровоизлияния под твердую оболочку мозга считается анизокория (разная величина зрачков), которая сменяется при отсутствии терапии двусторонним мидриазом (расширением зрачков). Больные испытывают головные боли, возможно – с рвотой, что говорит об увеличении давления внутри черепа. Возможны психические нарушения в виде выраженного возбуждения, «лобной» психики и др.

При субдуральной гематоме, сочетающейся с ушибом головного мозга, возможны стволовые проявления, вызванные отеком и дислокацией нервных структур – отсутствие спонтанного дыхания, брадикардия и другие нарушения со стороны сердечной деятельности.

Эпидуральная гематома проявляется отчетливым гипертензионно-дислокационным синдромом: резкая головаяй боль, рвота, угнетения сознания (сопор, кома), брадикардии, увеличение артериального давления. Особенностью течения эпидуральных кровоизлияний считается «светлый» промежуток, когда самочувствие пострадавшего после травмы несколько улучшается, а затем наступает быстрое и значительное ухудшение. Такое мнимое улучшение может длиться до нескольких часов.

Внутричерепные гематомы в веществе мозга также проявляются признаками увеличения давления внутри черепа (головная боль, рвота, нарушение сознания), но при этом, как правило, выражена и местная неврологическая симптоматика, связанная с вовлечением конкретного отдела мозга (парезы, параличи, нарушение чувствительной сферы, признаки поражения черепных нервов).

Лечение внутричерепных гематом

Говоря о лечении внутричерепных гематом, следует сразу же уточнить, что оно должно проводиться в экстренном порядке в нейрохирургическом отделении. Чем быстрее больному будет оказана квалифицированная помощь, тем больше шансов сохранить жизнь, хотя последствий в виде нарушений деятельности мозга в дальнейшем избежать трудно.

Основные лечебные мероприятия направлены на эвакуацию излившейся крови за пределы черепной коробки в целях снижения внутричерепного давления и уменьшения степени компрессии мозговой ткани. Операция по удалению гематомы преследует цель нормализовать внутричерепное давление, а также устранить сдавление и смещение мозга.

Трепанация черепа

Хирургическое лечение эпидуральных гематом состоит в трепанации черепа и создании условий для их дренирования. При эпидуральных кровоизлияниях, сопровождающих оскольчатые переломы костей черепной коробки, производят удаление фрагмента кости с формированием трепанационного окна, достигающего в иных случаях 10 см в диаметре. Сквозь образованное отверстие удаляют кровяные свертки и ищут причину кровоизлияния.

Очень важно во время операции найти кровоточащие сосуды, поскольку в дальнейшем они могут быть источником повторного кровоизлияния. Твердую мозговую оболочку не вскрывают, а после осмотра места вмешательства фрагмент кости возвращают на место, оставляя в полости эпидуральной гематомы дренаж на 1-2 дня.

Если операция проводится в экстренном порядке и при тяжелом состоянии больного, то есть смысл во вскрытии и твердой оболочки с осмотром субдурального пространства и прилегающих участков мозга, где возможны повреждения.

При подостром и хроническом течении внутричерепных гематом у врача есть время для более полноценного обследования, определения места расположения и размера кровоизлияния, а предпочтительным видом операции считается костно-пластическая трепанация. Если объем гематомы небольшой, она не вызывает сдавливания мозга, то можно ограничиться наблюдением с постоянным КТ-контролем.

Пациенты с острым субдуральным кровоизлиянием нуждаются в экстренной операции, предпочтительной считается костно-пластическая трепанация. При этом после вскрытия полости черепа производят осмотр и разрез твердой оболочки мозга, извлечение крови, скопившейся под ней, после чего осматривают поверхность мозга, особое внимание придавая лобным и височным зонам, где наиболее часто происходит размозжение.

При благоприятном стечении обстоятельств после эвакуации крови возможно восстановление пульсации мозга, что служит хорошим признаком. Операция заканчивается укладыванием костного фрагмента на прежнее место.

Если выражен отек мозга, который не спадает после эвакуации крови, есть признаки размозжения нервной ткани, подозрения на образование гематом внутри головного мозга, то костный лоскут удаляют, временно консервируя его в формалине либо подшивая на переднюю брюшную стенку до того момента, как будет возможно восстановление с его помощью целостности черепной коробки.

При подострых и хронических субдуральных кровоизлияниях возможно применение эндоскопического метода лечения, когда кровь извлекается посредством эндоскопа через небольшое отверстие в костях черепа. Операция малотравматична и довольно эффективна.

После операции по удалению крови из полости черепа пациент должен находиться в реанимационном отделении под тщательным наблюдением. Регулярный КТ-контроль позволяет вовремя выявить повторное кровоизлияние. Необходимо медикаментозное лечение для поддержания деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой системы. При судорогах назначаются антиконвульсанты.

Важным моментом консервативной терапии является контроль артериального давления. Поскольку в ответ на кровоизлияние происходит его повышение для обеспечения кровотока в сдавленных участках мозга, то снижение АД до нормальных цифр может повлечь ишемию и сильную гипоксию в зоне кровоизлияния. Исходя из этого, пациентам не рекомендуется снижать давление до момента эвакуации крови и восстановления нормального кровотока в мозге.

Лечение гематомы мозга, локализованной внутри органа либо в желудочках, тоже состоит в трепанации черепа и извлечении скопившейся крови. При небольших очагах кровоизлияний (до 3 см) возможно только консервативное лечение, направленное на профилактику отека мозга и уменьшение степени его повреждения (диуретики, ноотропы).

Последствия внутричерепных гематом почти всегда очень серьезные. Без лечения кровоизлияния под оболочки мозга заканчиваются смертью более чем в половине случаев. Наиболее опасны выраженный дислокационный синдром с повреждением ствола мозга, инфекционно-воспалительные процессы (менингоэнцефалиты), судороги, рецидив гематомы. Тяжелыми последствиями считаются грубые неврологические нарушения, сопровождающие гематомы с повреждением головного мозга, ушибом, размозжением нервной ткани. Любая черепно-мозговая травма – повод к обращению к специалисту, а при суб- и эпидуральных гематомах больной должен быть доставлен в стационар незамедлительно.

Видео: врач о ЧМТ и кровоизлияниях в мозг

Рекомендации читателям СосудИнфо дают профессиональные медики с высшим образованием и опытом профильной работы.

На ваш вопрос в форму ниже ответит один из ведущих авторов сайта.

В данный момент на вопросы отвечает: А. Олеся Валерьевна, к.м.н., преподаватель медицинского вуза

Поблагодарить специалиста за помощь или поддержать проект СосудИнфо можно произвольным платежом по ссылке.

Источник