Родовые вывихи у новорожденных

Под родовой травмой новорожденных понимают нарушение целостности тканей или органов ребенка, обусловленное действующими в процессе родов механическими силами. Родовые травмы диагностируются у 8-11% новорожденных. Родовые травмы новорожденных нередко сочетаются с родовыми травмами матери (разрывами вульвы, влагалища, промежности, матки, мочеполовыми и влагалищно-прямокишечными свищами и др.). Родовые травмы новорожденных могут оказывать серьезное влияние на дальнейшее физическое здоровье и интеллектуальное развитие ребенка. Все это делает родовый травматизм одной из актуальнейших проблем акушерства и гинекологии, неонатологии и педиатрии, детской неврологии и травматологии.

Анализ причин родовой травмы новорожденных позволяет выделить три группы факторов, повышающих вероятность ее возникновения: относящихся к матери, к плоду, а также к течению и ведению родов.

Предрасполагающими «материнскими» факторами могут выступать ранний или поздний репродуктивный возраст, гестозы, узкий таз, гипоплазия или гиперантефлексия матки, заболевания беременной (сердечно-сосудистые, эндокринные, гинекологические и др.), переношенная беременность, профессиональные вредности и т. д.

Наиболее обширную группу причин, приводящих к родовой травме новорожденных, составляют обстоятельства, связанные с плодом. Провоцировать родовую травму может тазовое предлежание плода, маловодие, неправильное (асинклитическое или разгибательное вставление головки), недоношенность, крупные размеры плода, аномалии развития плода, внутриутробная гипоксия и асфиксия и др.

К возникновению родовой травмы новорожденного могут приводить аномалии родовой деятельности: затяжные или быстрые роды, родостимуляция при слабой родовой деятельности, дискоординированная или чрезмерно сильная родовая деятельность. Серьезную группу причин родовых травм новорожденных составляет неправильное или необоснованное применение акушерских пособий (поворота плода на ножку, наложение акушерских щипцов, использование вакуум-экстрактора, проведение кесарева сечения и др.).

Как правило, при возникновении родовых травм новорожденных имеет место сочетание ряда неблагоприятных факторов, нарушающих нормальную биомеханику родов.

Родовые травмы мягких тканей

Самыми частыми проявлениями родового травматизма новорожденных являются повреждения кожи и подкожной клетчатки. К ним относятся царапины, ссадины, петехии, экхимозы на различных участках тела. Такие повреждения выявляются при визуальном осмотре новорожденного неонатологом; обычно они не опасны и требуют лишь местной антисептической обработки и наложения асептической повязки. Незначительные родовые травмы мягких тканей исчезают к исходу первой недели жизни новорожденного.

Разновидностью родовой травмы новорожденных является родовая опухоль, которая характеризуется локальной припухлостью мягких тканей головы. Родовая опухоль имеет мягкоэластическую консистенцию, синюшный цвет с множественными петехиями и экхимозами. Ее возникновение обычно связано с затяжными родами в головном предлежании или наложением акушерских щипцов. Родовая опухоль лечения не требует, исчезает самостоятельно через 1-3 суток.

Более тяжелым видом родовой травмы новорожденных служит повреждение (кровоизлияние, разрыв) грудино-ключично-сосцевидной мышцы, обычно ее нижней трети. В этом случае в месте повреждения определяется небольшая опухоль умеренно плотной или тестоватой консистенции. Повреждение грудино-ключично-сосцевидной мышцы может быть выявлено не сразу, а примерно через неделю, когда у ребенка развивается кривошея. В лечении родовой травмы грудино-ключично-сосцевидной мышцы у новорожденных используется корригирующее положение головы с помощью валиков, сухое тепло, электрофорез йодистого калия, массаж; при неэффективности – хирургическая коррекция.

Кефалогематома, как разновидность родовой травмы новорожденных, характеризуется кровоизлиянием под надкостницу теменных или затылочной костей черепа. Типичными признаками кефалогематомы служат упругая консистенция, отсутствие пульсации, безболезненность, флюктуация, наличие валика по периферии. В дальнейшем у новорожденных с кефалогематомой может отмечаться желтуха, вызванная повышенным внесосудистым образованием билирубина. Кефалогематома уменьшается в размерах к 2-3 неделе жизни, а полностью рассасывается к исходу 6-8 недели. К осложнениям поднадкостничной родовой травмы новорожденных относится анемия, обызвествление и нагноение кефалогематомы. Дети с большими (более 6 см в диаметре) кефалогематомами нуждаются в проведении рентгенографии черепа для исключения трещин костей. Поскольку у недоношенных детей кефалогематомы часто ассоциированы с внутриутробным микоплазмозом, требуется проведение ПЦР или ИФА диагностики.

В большинстве случаев родовые травмы мягких тканей у новорожденных проходят без последствий.

Родовые травмы костной системы

Среди родовых травм костно-суставной системы у новорожденных чаще встречаются повреждения ключицы и костей конечностей. Они всегда относятся к чисто акушерским видам повреждений. Поднадкостничные переломы ключицы без смещения обычно обнаруживаются через 3-4 дня после родов по наличию веретенообразной плотной припухлости — формирующейся костной мозоли. Перелом ключиц со смещением сопровождается невозможностью выполнения активных движений, болью, плачем при пассивном движении руки, припухлостью и крепитацией над местом перелома.

При переломе плечевой или бедренной кости отсутствуют активные движения в конечностях, возникает болевая реакция на пассивные движения, имеется отек, деформация и укорочение поврежденной конечности. При любых видах переломов новорожденные нуждаются в консультации детского травматолога, проведении рентгенологической диагностики (рентгенографии ключицы, рентгенографии трубчатых костей). При переломе ключицы проводится кратковременная иммобилизация руки путем наложения повязки Дезо или плотного пеленания. При переломах плечевой и бедренной костей выполняется репозиция костей верхней или нижней конечности и наложение гипсовой повязки (при необходимости – вытяжение).

Разновидностью родовой травмы костной системы новорожденных является травматический эпифизеолиз плечевой кости. Его проявлениями служат болезненность, припухлость и крепитация в области плечевого или локтевого суставов, ограничение объема движений в пораженной руке. Исходом подобной травмы может являться парез лучевого нерва, формирование сгибательной контрактуры в суставах. Лечение состоит в иммобилизации конечности, проведении физиотерапевтических процедур, массажа.

Родовые травмы внутренних органов

Повреждения внутренних органов возникают вследствие механического воздействия на плод при аномальном течении родов. Наиболее часто встречаются кровоизлияния в печень, селезенку и надпочечники. Клинические проявления родовой травмы внутренних органов у новорожденных развиваются на 3-5 сутки в связи с внутренним кровотечением. При разрыве гематомы возникает вздутие живота, развивается парез кишечника, мышечная гипотония (или атония), угнетение физиологических рефлексов, артериальная гипотония, упорные срыгивания и рвота.

При подозрении на родовую травму внутренних органов новорожденным производится обзорная рентгенография брюшной полости, УЗИ органов брюшной полости и УЗИ надпочечников. Лечение заключается в проведении гемостатической и симптоматической терапии; при необходимости – лапароскопии или лапаротомии с ревизией внутренних органов.

При кровоизлиянии в надпочечники у ребенка может развиться острая или хроническая надпочечниковая недостаточность. Прогноз при родовой травме внутренних органов у новорожденных определяется объемом и тяжестью поражения, своевременностью выявления повреждения.

Родовые травмы центральной и периферической нервной системы

Повреждения нервной системы у новорожденных составляют наиболее обширную группу родовых травм. В рамках данного обзора остановимся на родовой травме спинного мозга и периферической нервной системы; подробная характеристика внутричерепных родовых травм новорожденных будет дана в соответствующей статье.

Родовые травмы спинного мозга у новорожденных могут включать кровоизлияние, растяжение, сдавление или разрыв спинного мозга на различном уровне, связанные с переломом позвоночника или возникающие без него. Тяжелые повреждения характеризуются клиникой спинального шока: вялостью, мышечной гипотонией, арефлексией, слабым криком, диафрагмальным дыханием. Гибель детей может наступить от дыхательной недостаточности. В более благоприятных случаях происходит постепенный регресс явлений спинального шока; на смену гипотонии приходит спастика; развиваются вегетативные нарушения (вазомоторные реакции, потливость), трофические изменения в мышечной и костной ткани. Родовые травмы легкой степени у новорожденных сопровождаются преходящей неврологической симптоматикой: изменением тонуса мышц, рефлекторных и двигательных реакций.

Постановке диагноза способствует осмотр ребенка детским неврологом, проведение рентгенографии или МРТ позвоночника, электромиографии, люмбальной пункции и исследования цереброспинальной жидкости. Лечение родовой травмы спинного мозга у новорожденных включает иммобилизацию области повреждения, проведение дегидратационной и противогеморрагической терапии, восстановительных мероприятий (ортопедического массажа, ЛФК, электростимуляции, физиотерапии).

Родовые травмы периферической нервной системы у новорожденных объединяют повреждения корешков, сплетений, периферических и черепных нервов.

С учетом локализации парез плечевого сплетения (акушерский парез) может быть верхним (проксимальным), нижним (дистальным) или тотальным. Верхний парез Дюшенна–Эрба связан с повреждением сплетений и корешков, берущих начало в сегментах С5-С6, что сопровождается нарушением функции проксимального отдела верхней конечности. В этом случае ребенок принимает характерное положение с рукой, приведенной к туловищу, разогнутой в локтевом суставе, повернутой внутрь в плече и пронированной в предплечье; согнутой в ладони кистью и головой, наклоненной к больному плечу.

При нижнем акушерском парезе Дежерина-Клюмпке поражаются сплетения или корешки, берущие начало от С7-Т1, следствием чего служит нарушение функции дистального отдела руки. Проявления включают мышечную гипотонию, гипестезии, ограничение движений в лучезапястном и локтевом суставах, пальцах руки, симптом «когтистой лапы». При тотальном типе акушерского пареза рука полностью бездействует, резко выражена мышечная гипотония, рано развивается атрофия мышц.

Диагноз и локализация повреждения уточняется с помощью электромиографии. Лечение родовой травмы плечевого сплетения у новорожденных состоит в иммобилизации руки с помощью лонгеты, проведении массажа, ЛФК, физиопроцедур (аппликаций озокерита, парафина, электростимуляции, электрофореза), лекарственной терапии.

При парезе диафрагмы у новорожденного развивается одышка, парадоксальное дыхание, цианоз, выбухание грудной клети на пораженной стороне. Выявлению пареза способствует рентгеноскопия и рентгенография грудной клетки, при которых определяется высокое стояние и малоподвижность купола диафрагмы. На этом фоне у детей может развиться застойная пневмония. Лечение родовой травмы заключается в чрескожной стимуляции диафрагмального нерва; при необходимости – ИВЛ до восстановления адекватного самостоятельного дыхания.

Парез лицевого нерва связан с повреждение ствола или ветвей лицевого нерва. В этом случае у ребенка отмечается асимметрия лица, лагофтальм, смещение глазного яблока вверх при крике, асимметрия рта, затруднение сосания. Родовая травма у новорожденных диагностируется на основании клинических признаков, электронейрографии, регистрации вызванных потенциалов. Нередко парез лицевого нерва проходит без специального лечения; в других случаях проводится теплолечение, медикаментозная терапия.

К более редким видам родовых травм новорожденных относятся травмы глоточного, срединного, лучевого, седалищного, перонеального нерва, пояснично-крестцового сплетения.

Профилактика родовых травм у новорожденных предполагает оценку степени риска их возникновения еще на этапе ведения беременности, максимально бережное отношение к ребенку в процессе родов, отказ от необоснованного использования пособий по извлечению плода и оперативного родоразрешения.

Источник

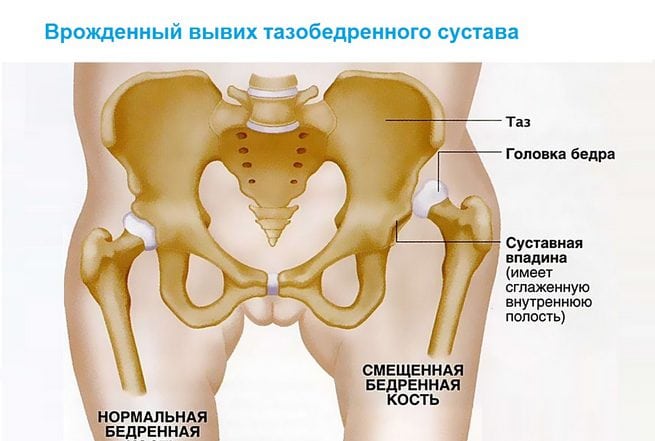

Врожденный вывих бедра относится к часто встречающимся патологиям опорно-двигательной системы. Раннее обнаружение и его своевременное лечение — важные задачи современной ортопедии. В основе профилактики инвалидности лежит проведение адекватной терапии сразу после диагностирования заболевания. Полное выздоровление без развития каких-либо осложнений возможно при лечении детей с первых дней жизни

Врожденный вывих обнаруживается у одного новорожденного из 7000 обследуемых. Девочки подвержены развитию внутриутробной аномалии в 5 раз чаще, чем мальчики. Двустороннее поражение тазобедренного сустава выявляется почти в два раза реже одностороннего.

Если врожденный вывих не диагностирован, или медицинская помощь не была оказана, то консервативная терапия не увенчается успехом. Избежать инвалидизации ребенка в этом случае можно только с помощью хирургической операции.

Характерные особенности патологии

Важно знать! Врачи в шоке: «Эффективное и доступное средство от боли в суставах существует…» Читать далее…

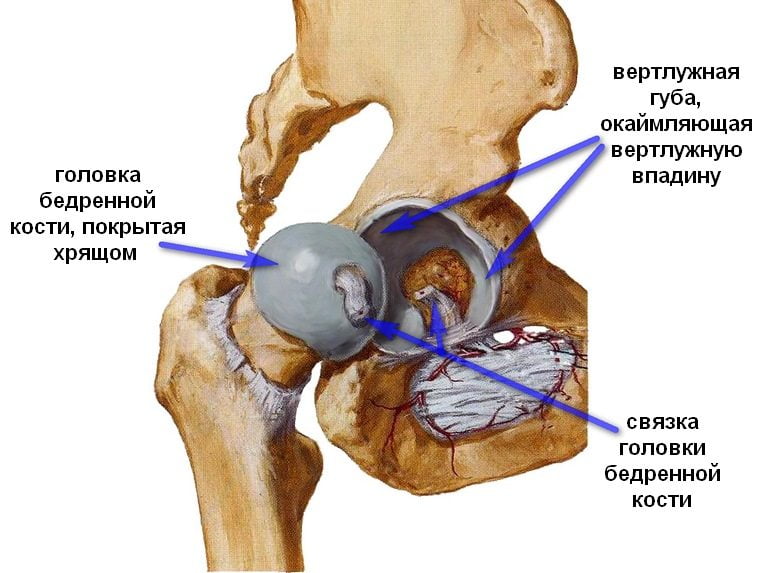

Анатомическими элементами тазобедренного сустава являются бедренная кость и вертлужная впадина тазовой кости, форма которой напоминает чашу. Ее поверхность выстлана эластичным, но прочным гиалиновым хрящом, выполняющим амортизирующую функцию. Эта соединительная ткань с упругим межклеточным веществом предназначена для удержания головки бедренной кости внутри сочленения, ограничения движений со слишком высокой амплитудой, способных повредить сочленение. Хрящевые ткани полностью покрывают головку кости бедра, обеспечивая ее плавное скольжение, возможность выдерживать серьезные нагрузки. Анатомические элементы тазобедренного сустава соединяет связка, снабженная множеством кровеносных сосудов, через которые в ткани поступают питательные вещества. В структуру тазобедренного сустава входит также:

- синовиальная сумка;

- мышечные волокна;

- внесуставные связки.

Анатомия здорового ТБС.

Такое сложное строение способствует надежному креплению головки бедренной кости, полноценному разгибанию и сгибанию сочленения. При дисплазии некоторые структуры развиваются неправильно, что становится причиной смещения головки бедра по отношению к ацетабулярной впадине, ее соскальзывания. Чаще при врожденном вывихе бедра у детей обнаруживаются такие анатомические дефекты:

- уплощение впадины, выравнивание ее поверхности, видоизменение чашеобразной формы;

- неполноценное строение хряща на краях впадины, его неспособность удерживать головку бедренной кости;

- анатомически неправильный угол, образованный головкой и шейкой бедра;

- чрезмерно удлиненные связки, их слабость, спровоцированная аномальным строением.

Любой дефект становится причиной вывихов, подвывихов бедренной головки. При его сочетании с плохо развитыми мышцами ситуация еще более усугубляется.

Причины и провоцирующие факторы

Почему возникает врожденный вывих тазобедренного сустава, ученые спорят до сих пор. Существуют различные версии развития патологии, но у каждой из них пока нет достаточно убедительной доказательной базы. Установлено, что примерно 2-3% аномалий являются тератогенными, то есть формируются на определенном этапе эмбриогенеза. Выдвинуто несколько теорий о том, что может служить анатомической предпосылкой к возникновению ортопедической патологии:

- преждевременные роды, спровоцированные нарушением кровообращения между плацентой и плодом;

- дефицит микроэлементов, жиро- и водорастворимых витаминов в организме женщины во время вынашивания ребенка;

- наследственная предрасположенность, гипермобильность суставов, вызванная особенностями биосинтеза коллагена;

- травмирование женщины во время беременности, воздействие на нее радиационного излучения, тяжелых металлов, кислот, щелочей и других химикатов;

- травмирование новорожденного во время его прохождения по родовым путям;

- нарушения правильного развития и функционирования отдельных органов и систем плода из-за неполноценной трофики тканей;

- резкие колебания гормонального фона, недостаточная или избыточная выработка гормонов, которые влияют на продуцирование клеток костных и хрящевых тканей;

- прием женщиной фармакологических препаратов различных групп, особенно в первом триместре, когда у плода формируются основные органы всех систем жизнедеятельности.

Все эти факторы становятся причиной свободного выпадения бедренной кости из ацетабулярной впадины при определенном движении. Врожденный вывих тазобедренного сустава следует дифференцировать от приобретенной патологии, обычно возникающей в результате травмирования или развития костных и суставных заболеваний.

Классификация

Врожденному вывиху бедра у новорожденных предшествует дисплазия. Таким термином обозначаются последствия нарушения формирования отдельных частей, органов или тканей после рождения или в период эмбрионального развития. Дисплазия — это анатомическая предпосылка к вывиху, который пока не произошел, так как формы соприкасающихся суставных поверхностей соответствуют друг другу. Симптоматика патологии отсутствует, а диагностировать изменения в тканях можно только с помощью инструментальных исследований (УЗИ, рентгенография). Наличие клинической картины характерно для таких стадий заболевания:

«Врачи скрывают правду!»

Даже «запущенные» проблемы с суставами можно вылечить дома! Просто не забывайте раз в день мазать этим…

>

При выборе метода терапии обязательно учитывается участок расположения анатомического дефекта. При дисплазии вертлужной впадины он локализован в ацетабулярной врезке. Аномалия обнаруживается и на головке бедра.

Клиническая картина

Признаки врожденного вывиха бедра не являются специфическими. Даже опытный ортопед не диагностирует заболевание только после осмотра пациента. На патологию может указывать разная длина ног из-за смещения головки бедренной кости. Для ее обнаружения детский ортопед укладывает новорожденного на горизонтальную поверхность и сгибает ноги в коленях, располагая пятки на одном уровне. Если одно колено выше другого, то ребенку показано дальнейшая инструментальная диагностика. Для патологии характерны такие клинические проявления:

- ассиметричное расположение ягодичных и ножных складок. Для осмотра врач укладывает новорожденного сначала на спину, затем переворачивает на живот. При нарушении ассиметричного расположения складок и их неодинаковой глубине существует высокая вероятность дисплазии. Этот симптом также неспецифичен, а иногда вообще является анатомической особенностью. У крупных младенцев на теле всегда много складок, что несколько затрудняет диагностику. К тому же иногда подкожная жировая клетчатка развивается неравномерно, и впоследствии ее распределение нормализуется (обычно через 2-3 месяца);

- объективный признак заболевания — резкий, немного приглушенный щелчок. Этот симптом проявляется в положении лежа на спине с разведенными ногами. Характерный щелчок слышится при отведении поврежденной конечности в сторону. Причина его возникновения — вправление бедренной кости в вертлужную впадину, принятие тазобедренным суставом анатомически правильного положения. Щелчок сопровождает и обратный процесс, когда ребенок совершает пассивное или активное движение, и головка ведра выскальзывает из вертлужной впадины. По достижении детьми 2-3 месяцев этот симптом утрачивает свою информативность;

- у детей с врожденным вывихом бедренного сустава после 2 недель жизни возникает ограничение при попытке отвести ногу в сторону. У новорожденного связки и сухожилия эластичные, поэтому в норме можно отвести его конечности таким образом, чтобы они легли на поверхность. При повреждении сочленения отведение ограничено. Иногда наблюдается псевдоограничение, особенно при обследовании грудничков до 4 месяцев. Оно происходит за счет возникновения физиологического гипертонуса, также требующего коррекции, но не столь опасного, как вывих.

Если по какой-либо причине патология не была своевременно диагностирована, то она может затронуть расположенные вблизи бедра мягкие ткани. Например, врожденный вывих у детей старше полутора лет клинически проявляется плохим развитием мышц ягодиц. Ребенок старается стабилизировать тазобедренный сустав и раскачивается во время движения, его походка напоминает «утиную».

Диагностирование

Помимо клинического обследования для выставления диагноза проводятся инструментальные исследования. Несмотря на информативность рентгенографии при выявлении патологий опорно-двигательного аппарата, новорожденным показано УЗИ. Во-первых, оно абсолютно безопасно, так как не возникает лучевая нагрузка на организм. Во-вторых, при проведении УЗИ можно с максимальной достоверностью оценить состояние всех соединительнотканных структур. На полученных изображениях хорошо визуализируются костная крыша, расположение хрящевого выступа, локализация костной головки. Результаты интерпретируют с помощью специальных таблиц, а критерием оценки служит угол наклона ацетабулярной впадины.

Рентгенография показана с 6 месяцев, когда начинают окостеневать анатомические структуры. При постанове диагноза также рассчитывается угол наклона впадины. Используя рентгенологические снимки, можно оценить степень смещения головки бедра, обнаружить запаздывание ее окостенения.

Основные методы терапии

Лечение врожденного вывиха бедра проводится консервативными и оперативными методами. При обнаружении патологии в терапии используются шины для полной иммобилизации конечности. Ортопедическое приспособление накладывается при отведении и сгибании тазобедренного, коленного сочленений. Головка бедренной кости сопоставляется с впадиной, а это позволяет суставу правильно формироваться, развиваться. Лечение, проведенное новорожденному сразу после выявления патологии, практически всегда бывает успешным.

Своевременной считается терапия детей до 3 месяцев. По мере окостенения тканей вероятность благоприятного исхода консервативного лечения снижается. Но при сочетании определенных факторов с помощью наложения шины возможно полное выздоровление ребенка старше 12 месяцев.

Хирургическая операция также проводится сразу после диагностирования. Ортопеды настаивают на вмешательстве до пятилетнего возраста ребенка. Детям до 13-14 лет показано внутрисуставное хирургическое вмешательство с углублением ацетабулярной впадины. При оперировании подростков и взрослых внесуставным методом создается хрящевой ободок. Если врожденный вывих диагностирован поздно, осложнен нарушениями функционирования сустава, то проводится эндопротезирование.

Последствиями нелеченного врожденного вывиха бедра у взрослых становятся ранние диспластические коксартрозы. Патология проявляется обычно после 25 лет болевым синдромом, тугоподвижностью тазобедренного сустава, нередко приводит к потере работоспособности. Избежать такого развития событий позволяет только обследование новорожденного детским ортопедом, незамедлительно проведенная терапия.

Похожие статьи

Как забыть о болях в суставах?

- Боли в суставах ограничивают Ваши движения и полноценную жизнь…

- Вас беспокоит дискомфорт, хруст и систематические боли…

- Возможно, Вы перепробовали кучу лекарств, кремов и мазей…

- Но судя по тому, что Вы читаете эти строки — не сильно они Вам помогли…

Но ортопед Валентин Дикуль утверждает, что действительно эффективное средство от боли в суставах существует! Читать далее >>>

загрузка…

Источник