Растяжения сжатия построение эпюр что это

Построение эпюр продольных сил – это решение статически определимой задачи. Производится для выявления картины нагрузки упругого тела. Вернее, уточнения ее схематизации.

Необходимо для определения наиболее напряженного, так называемого «опасного» сечения. Затем методами сопромата (сопротивления материалов) проводится анализ с прогнозированием перемещений элементов конструкции.

Но всему свое время. Сначала немного о терминах.

Основные понятия

Брусом (балкой) называют тело, вытянутое вдоль оси. То есть длина преобладает над шириной и высотой.

Если имеются только осевые (продольные) силы, то объект подвергается растяжению/сжатию. В этом случае в материале возникают только нормальные поперечному сечению силы противодействия и тело считают стержнем.

Статическая определимость подразумевает достаточность схемы для установления внутренних усилий противодействия. Участок – часть балки с неизменным сечением и характерной нагрузкой.

Правила построения учитывают знаки усилий. Растягивающие принимают положительными, сжимающие – отрицательными.

В системе СИ силы измеряются в ньютонах (Н). Длины в метрах (м).

Что такое эпюра продольных сил

Показывает, какой силой (в нашем предположении нормальной) загружен каждый участок. По всей длине стержня. Иначе говоря, эпюра – наглядное графическое изображение изменения нагрузки по всей длине конструкции.

Как построить эпюру продольных сил

Используется метод сечений. Балка виртуально рассекается на каждом участке и ищется противодействующая N. Ведь задача статическая.

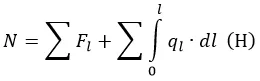

Сопротивление рассчитывается по формуле:

где:

Fl – действующие на участке l силы (Н);

ql – распределенные нагрузки (Н/м).

Порядок построения:

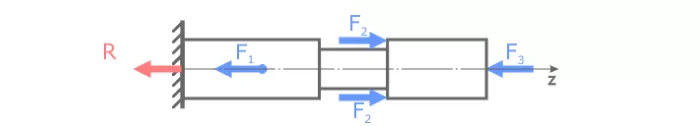

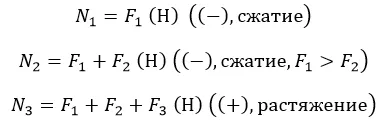

1. Рисуется схема балки и механизмов закрепления;

2. Производится разделение на участки;

3. Для каждого рассчитывается N с учетом знаков. Если у балки есть незакрепленный конец, то начинать удобнее именно с него. В противном случае считается реакция опор. И оптимальнее выбирать сечение с меньшим количеством действующих факторов:

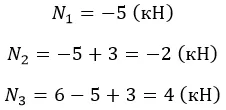

Нетрудно заметить, что последнее уравнение дает еще и реакцию опоры;

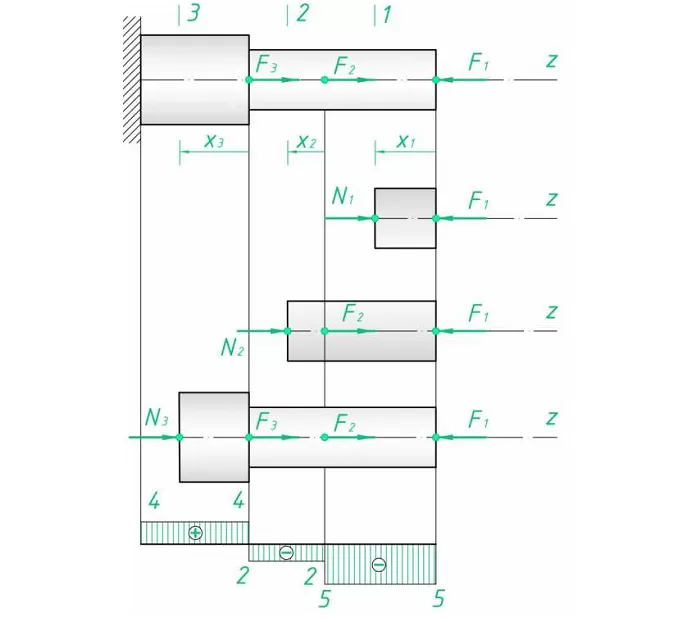

4. Параллельно оси стержня намечается база эпюры. Положительные значения масштабировано проставляются выше, отрицательные – ниже. Эпюру наглядно совмещать с расчетной схемой. Итоговый результат и промежуточные сечения показаны на рис. 1.

Рис. 1. Эпюра продольных сил

Рассмотрим случай:

F1 = 5 (кН);

F2 = 3 (кН);

F3 = 6 (кН).

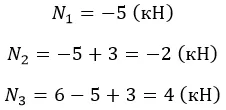

Вычислим:

Проверить эпюру можно по скачкам: изменения происходят в точках приложения сил на их величину.

Пример построения эпюр и решения задач

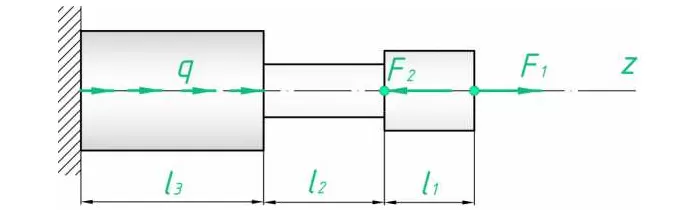

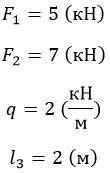

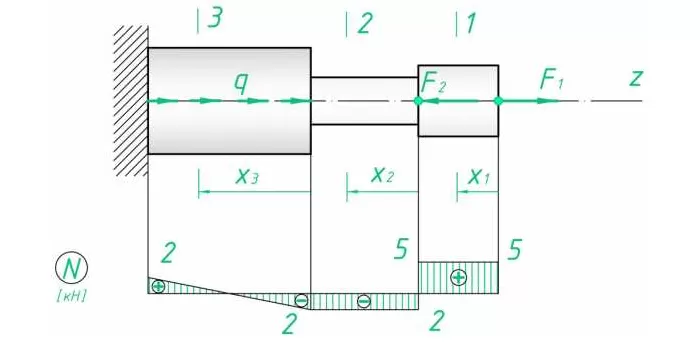

Построить эпюру сил для следующего случая (рис. 2):

Рис. 2

Дано:

Решение.

Разбиение на участке вполне очевидно. Найдем сопротивление на выделенных:

Распределенная нагрузка зависит от длины, на которой приложена. Поскольку нарастает линейно, значение N2 будет постепенно увеличиваться/уменьшаться в зависимости от знака q.

Эпюра такого вида усилия представляет собой прямоугольный треугольник с катетами l3 и ql3 (в масштабе). Поскольку распределение линейно.

По полученным данным строим эпюру (рис. 3).

Рис. 3

Заключение

Приведенный алгоритм является предварительным этапом в расчете модели на прочность. «Слабое» место находится уже с учетом площади поперечного сечения.

В сети имеются онлайн сервисы для помощи в расчетах при вычерчивании. Но стоит ли ими пользоваться, если процедура настолько проста? Если не запутаться в знаках, конечно. Это самая распространенная ошибка.

Источник

1. На рисунке проводиться ось ОХ, совпадающая с продольной осью стержня.

2. Под рисунком стержня проводятся две базовые нулевые линии, параллельно продольной оси стержня. Одна для эпюры продольной силы Nz

Вторая базовая нулевая линия для эпюры нормальных напряжений (Мпа).

3. Стержень разбивается на участки. Для границ участков проводятся вертикальные линии в точках приложения нагрузки и изменения площади поперечного сечения вниз до пересечения с базовыми нулевыми линиями. Нумерация участков начинается со свободной стороны стержня для задачи статически определимой. Если задача статически неопределимая, то нумерация выполняется слева направо.

4. Для определения значения продольной силы используется метод сечений. В середине участка проводится сечение. Указывается направление продольной силы. Положительным считается направление продольной силы, направленной от сечения (растягивает). Значение продольной силы Nz определяется из условия равновесия отсечённой части (сумма проекций на ось ох всех действующих сил равна нулю 0).

5. Вычисляем значение нормальных напряжений.

6. Положительные значения продольной силы и нормального напряжения откладываем вверх от базовой нулевой линии, отрицательные вниз.

7. Проверяем правильность решения задачи по эпюре продольной силы. В точках, где приложена сосредоточенная сила, на эпюре должен быть скачок равный значению продольной силы.

8. Условие прочности проверяем по эпюре нормальных напряжений. Максимальные напряжения, возникающие в конструкции, не должны превышать допускаемых.

Пример №1: Построить эпюры продольной силы N и нормального напряжения σ, проверить на прочность стальной стержень, закрепленный с одной стороны (статически определимая задача). Р1 = 10кН Р2 = 15кН

Р3 =15кН

=100 Мпа; А1 = F; А2 = 2F; F = 100 мм2

Решение:

Параллельно продольной оси стержня проводим две базовые нулевые линии для продольной силы и нормального напряжения.

Разбиваем стержень на участки, начиная со свободной стороны. Проводим вниз вертикальные линии в точках приложения сил и изменения площади поперечного сечения до пересечения с нулевыми линиями. Нумерация участков начинается со свободной стороны стержня.

1 участок:

— на первом участке проводим сечение, перпендикулярное продольной оси, мысленно отбрасываем большую часть и рассматриваем меньшую часть стержня. Заменяем действие отброшенной части на оставленную продольной силой N1. Положительным считается действие от сечения (растягивает).

Рассматриваем равновесие оставленной части, проецируя действующие силы на ось ОХ:

Определяем продольную силу на первом участке:

-N1+ Р1=0 следовательно N1 = Р1=10 кН

Определяем нормальное напряжение на первом участке

2 участок:

-N2+ Р1 — Р2=0 следовательно N2 = Р1-Р2 =10-15= -5 кН

3 участок:

-N3+ Р1 — Р2=0 следовательно N3 = Р1-Р2 =10-15= -5 кН

4 участок:

-N4+ Р1 — Р2+Р3=0 следовательно N4 = Р1-Р2+Р3=10-15+15= 10 кН

Рис. 10.

Метод сечений для определения продольной силы.

Для построения эпюр продольной силы и нормального напряжения задаёмся произвольным масштабом (например: одна клеточка -5 кН и -25 мегапаскалей). Строим эпюры продольной силы и нормального напряжения, откладывая положительные значения вверх от базовой нулевой линии, отрицательные вниз.

Проверяем правильность решения задачи по эпюре продольной силы, в точке приложения сосредоточенной силы на эпюре должен быть скачок, равный действующей силе.

По эпюре нормального напряжения проверяем условие прочности максимальные напряжения должны быть меньше или равны допустимым, значит прочность обеспечена.

Рис.11.

Эпюры продольной силы N и нормального напряжения σ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рубашкин А.Г. Лабораторные работы по сопротивлению материалов.- М.: Высшая школа, 1961.-159с.

2. Афанасьев A.M., Марьин В.А. Лабораторный практикум по сопротивлению материалов.- М.: Наука, 1975.-284с.

3. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов.- М.: Наука, 1979.-559с.

4. Писаренко Г.С. Сопротивление материалов.- Киев.: Высшая школа, 1973.-667с.

Источник

Сопротивление материалов

Растяжение и сжатие

Напряжения и характер деформаций при растяжении и сжатии

Растяжением или сжатием называется такой вид деформации, при котором в любом поперечном сечении бруса возникает только продольная сила.

Брусья с прямолинейной осью, работающие на растяжение или сжатие, часто называются стержнями.

Рассмотрим невесомый, защемленный левым концом прямой брус, вдоль оси которого действуют активные силы F и 2F (рис. 1).

Части бруса постоянного сечения, заключенные между поперечными плоскостями (сечениями), в которых приложены одинаковые внешние силы (нагрузки или реакции связей) будем называть участками. Т. е. участок — это однородный кусок бруса и по форме, и по нагрузкам, и по площади сечения.

Изображенный на рис. 1 брус состоит из двух участков – от защемленного конца до места приложения силы F, и от силы F до свободного конца, к которому приложена сила 2F.

Применим метод сечений и определим продольные внутренние силы N1 и N2 на этих участках.

Сначала рассечем брус плоскостью 1-1 и мысленно отбросим правую часть бруса, заменив ее эквивалентными внутренними и внешними силами.

Применим уравнения равновесия для этой части бруса:

∑ Z = 0, следовательно: 2F – F – N1 = 0, откуда N1 = 2F – F = F.

Очевидно, что для сохранения равновесия части бруса достаточно приложить продольную силу. Нетрудно понять, что на втором участке бруса продольная сила в сечении 2-2 будет иметь другое значение: N2 = 2F.

Таким образом, продольная сила в поперечном сечении бруса равна алгебраической сумме внешних сил, расположенных по одну сторону от рассматриваемого сечения и в пределах каждого участка имеет одинаковое значение.

Последнее утверждение не совсем справедливо, поскольку в местах приложения внешних сил внутренние силы распределяются по сложным закономерностям, но с учетом рассмотренного ранее принципа смягчения граничных условий (принципа Сен-Венана), мы допускаем некоторую условную погрешность, незначительно влияющую на итоговый результат расчета.

При определении величины продольной силы алгебраическим сложением внешних сил следует обращать внимание на знаки (векторные значения) этих сил. При расчетах в сопромате обычно принимают растягивающие нагрузки (направленные от сечения) положительными, а сжимающие – отрицательными.

При изучении ряда деформаций мы будем мысленно представлять брусья состоящими из бесконечного количества волокон, расположенных параллельно оси бруса, и предполагать, что при деформации растяжения и сжатия эти волокна не надавливают друг на друга (гипотеза о не надавливании волокон).

Чтобы понять характер напряжений и деформаций, возникающих в сжимаемом или растягиваемом брусе, представим себе прямой брус из резины, на котором нанесена сетка из продольных и поперечных линий. Если такой брус подвергнуть деформации растяжения, можно заметить, что:

- поперечные линии на брусе остаются ровными и перпендикулярными оси бруса, а расстояния между ними увеличатся;

- продольные линии останутся прямыми, а расстояния между ними уменьшатся.

Из этого эксперимента следует, что при растяжении справедлива гипотеза плоских сечений (гипотеза Бернулли), и, следовательно, все волокна бруса удлинятся на одну и ту же величину. Все это позволяет сделать вывод, что при растяжении и сжатии в поперечных сечениях бруса возникают только нормальные напряжения, равномерно распределенные по сечению. Эти напряжения можно определить по формуле:

σ = N / А,

где N – продольная сила, А – площадь поперечного сечения бруса.

Очевидно, что при растяжении и сжатии форма сечения бруса на величину напряжений не влияет.

Для наглядного изображения распределения продольных сил и нормальных напряжений вдоль оси бруса строят графики, называемые эпюрами (от французского «epure» — чертеж, график) , при этом на эпюрах при построении учитывают знаки (векторные значения) продольных сил и напряжений.

Для ступенчатого бруса, к которому приложены сжимающая 2F и растягивающая 3F силы на рис. 2 показаны соответствующие эпюры продольных сил N и нормальных напряжений σ.

Порядок построения эпюр таков: сначала под чертежом бруса проводят прямую линию, параллельную оси бруса (эта линия условно представляет брус), затем напротив каждого сечения бруса откладывают по этой линии величину силовых факторов: для положительных – вверх, для отрицательных — вниз. Масштаб при этом выбирается произвольный. Разумеется, перед построением эпюры необходимо подсчитать величину силовых факторов (сил, моментов сил или напряжений) в каждом участке бруса.

На полученном графике в кружках указываются знаки силовых факторов по участкам, на наружных углах ступенчатых переходов ставятся числовые значения этих силовых факторов, а вся площадь графика заштриховывается тонкими линиями, перпендикулярными оси.

Слева от оси эпюры указывается, какой силовой фактор на ней представлен.

По эпюрам, представленным на рис. 2 можно заметить, что в местах приложения внешних нагрузок и реакций внутренние силовые факторы изменяются скачкообразно (принцип Сен-Венана).

Визуальное исследование эпюры позволяет определить критические участки бруса, находящиеся в наиболее напряженном состоянии. Так, по представленным на рис. 2 эпюрам напряжений, возникающих в брусе, можно определить, что критическим является 2-й участок, поскольку здесь возникает наибольшее напряжение (по эпюре видно, что это напряжение сжатия, т. к. оно имеет отрицательное значение).

Кроме того, эпюра любого силового фактора позволяет (без применения лишних расчетов) определить силу или момент, действующие на брус со стороны, например, заделки, поскольку после построения эпюры со стороны свободного конца бруса эти силовые факторы отобразятся графически, без вычислений.

Ниже размещен видеоролик, в котором подробно объясняется порядок построения эпюр продольных сил и напряжений, возникающих в брусе при растяжении и сжатии, а также выводы, которые можно сделать на основе визуального анализа графиков.

Видеоурок ведет преподаватель ГОУ СПО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж» Чирков А. С.

***

Материалы раздела «Растяжение и сжатие»:

- Деформации при растяжении и сжатии. Потенциальная энергия деформации растяжения.

- Расчеты на прочность при растяжении и сжатии. Статически неопределимые задачи.

- Закон Гука

Смятие

Правильные ответы на вопросы Теста № 4

№ вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Правильный вариант ответа | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |

Источник

Растяжение (сжатие) – это такой вид нагружения стержня, при котором в его поперечном сечении возникает внутренняя продольная сила Ν, действующая вдоль центральной оси z.

Продольная сила Ν – это равнодействующая всех внутренних нормальных сил в сечении. Для вычисления продольной силы применяется метод сечений.

Продольная сила Ν численно равна алгебраической сумме проекций всех сил, действующих по одну сторону от рассматриваемого сечения, на продольную ось бруса.

Правило знаков для продольной силы Ν: при растяжении продольная сила положительна, при сжатии – отрицательна.

График изменения продольных сил по длине стержня называется эпюрой. Эпюра N строится методом сечений на характерных участках бруса. Строится эпюра для использования ее при расчете бруса на прочность. Она дает возможность найти наибольшие значения продольных сил и положение сечений, в которых они возникают.

При растяжении (сжатии) возникают только нормальные напряжения. Согласно гипотезе Я. Бернулли (или гипотеза плоских сечений) в поперечных сечениях, удаленных от места приложения нагрузок, нормальные напряжения распределяются по сечению практически равномерно, а сами сечения, перпендикулярные к оси стержня z, остаются плоскими в процессе нагружения.

Нормальные напряжения в сечении при растяжении (сжатии) вычисляются по формуле

где А – площадь поперечного сечения.

Правило знаков для σ совпадает с правилом знаков для N.

В наклонном сечении, нормаль к которому составляет угол α с осью стержня z,

При растяжении в продольном направлении стержень удлиняется, а его поперечные размеры уменьшаются, при сжатии, напротив, в продольном направлении стержень укорачивается, а его поперечные размеры увеличиваются; Δℓ — абсолютное удлинение или укорочение участка стержня длиной ℓ, Δb – абсолютная поперечная деформация.

Относительное удлинение или укорочение участка стержня длиной ℓ, называемое линейной деформацией, определяется следующим образом

ε=Δℓ/ℓ.

Экспериментально установлено, что в определенной области нагрузок при упругом поведении материала между нормальными напряжениями и линейными деформациями существует линейная зависимость (закон Гука для напряжений)

σ=εЕ,

где Е – модуль продольной упругости или модуль Юнга, это физическая const. Для каждого из материалов величина модуля упругости имеет свое значение:

сталь, Е = 2.105 МПа,

медь, Е = 1.105 МПа,

алюминий, Е = 0,7.105 МПа.

Значение модуля упругости устанавливается экспериментально.

Согласно закону Гука (данную запись называют законом Гука для деформаций)

Δℓ=Νℓ/ЕА

Произведение ЕА – называется жесткостью стержня при растяжении – сжатии.

Перемещение произвольного сечения ступенчатого стержня

w=∑Δℓi

Относительная поперечная деформация:

ε′=Δb/b

где b – поперечный размер стержня.

Эксперименты также показывают, что в упругой стадии деформирования между продольной и поперечной деформациями существует взаимосвязь

μ =│ε′⁄ε│ — const,

где μ — коэффициент Пуассона, берется по модулю ,поскольку у продольной и поперечной деформации разные знаки (при растяжении продольные волокна увеличиваются, а поперечные уменьшаются в размере).

Для твердых материалов имеет значения коэффициент Пуассона

0≤μ ≤0,5

Изменение температуры стержня вызывает его удлинение (при нагревании) или укорочение (при охлаждении)

где — a- коэффициент линейного температурного расширения; Δtº=(tºк-tºн) — изменение температуры между значениями начальным (tºн) и конечным (tºк).

Статически неопределимыми называют системы, имеющие лишние связи – внешние или внутренние.

Для определения внутренних усилий в таких системах недостаточно рассматривать только уравнения равновесия.

В этом случае требуются дополнительные уравнения, число которых равно количеству лишних связей. Дополнительные уравнения составляются на основе анализа картины деформирования системы и использования законов деформирования ее элементов.

Алгоритм решения подобных задач включает следующее:

1) Статическая часть. Составляются уравнения равновесия с включением неизвестных усилий, действующих по направлению лишних связей.

2) Геометрическая часть. Составляются уравнения, описывающие взаимосвязь перемещений характерных точек, удлинений и укорочений отдельных стержней между собой.

3) Физическая связь. Записываются законы деформирования отдельных стержней системы.

Порядок расчета статически неопределимых брусьев

- Задаться направлениями возможных опорных реакций и составить уравнение статики для всей системы в целом.

- Определить степень статической неопределимости и использовать метод сечений с целью выразить неизвестные усилия через неизвестные опорные реакции. При этом неизвестные продольные силы (N) следует предполагать положительными и поэтому направлять «от сечения».

- Сформулировать условие совместности деформаций участков бруса.

- В процессе превращения условия совместности в уравнение совместности деформаций различий в характере деформаций участков не учитывать.

Порядок расчета статически неопределимых шарнирно-стержневых систем

- Задаться направлениями опорных реакций, но уравнений равновесия для всей системы не составлять, а сразу использовать метод сечений и составить уравнения статики для выделенной части системы.

- Определить степень статической неопределимости как разницу между количеством всех неизвестных, оказавшихся в уравнениях статики, и числом самих этих уравнений.

- Рассмотреть (изобразить) любую возможную картину деформаций системы и из ее анализа сформулировать условия совместности деформаций стержней системы (столько, какова степень статической неопределимости).

- В процессе преобразования условий совместности в уравнения совместности деформаций обязательно учитывать различие в характере деформаций стержней (т.е. вводить удлинение со знаком «плюс», а укорочение со знаком «минус») в соответствии с той картиной деформации, которую мы рассматриваем.

Источник