Растяжение мышцы у лошади

Мышцы, связки, сухожилия – нам нередко доводилось использовать эти термины вместе. Но тот, кто знаком с медициной знает: мышцы, связки и сухожилия составляют часть опорно-двигательного аппарата лошади, имеют различные функциональные особенности, и развиваются по-разному.

У них и способности восстанавливаться разные. Для начала скажем, что по своей природе сухожилия и связки развиваются медленнее, чем мышцы. По своему развитию связки и сухожилия у лошади, отстают в восемь раз от мышечного аппарата. На развитие и сроки восстановления мышц коня достаточно где-то неделю, а время для восстановления сухожилий может растянуться до 8 месяцев. Тренеры, которые не учитывают эту закономерность, могут вызвать дисбаланс у своих подопечных. При интенсивных тренировках мышечное развитие, сильно опережает развитие сухожилий.

Например, в 6 лет лошадь свободно может прыгать маршруты 140 см, но сухожилия, не успевшие созреть и достаточно развиться, могут растянуться.

Растяжение сухожилий

Растяжение сухожилий

Природа дала возможность мышцам лошади развиваться быстрее, но не учла, пристрастие человека к чрезмерному увлечению спортом. Вследствие этого сухожилия и связки у лошади весьма уязвимы. Они не имеют результативных механизмов ускоренного развития и роста. Профессиональные инструкторы обязаны помнить азы спортивной ветеринарной медицины, должны правильно рассчитывать нагрузку при подготовке к соревнованию.

Что такое сухожилия и связки

Сухожилия и связки коня — разберёмся с определением этих терминов. Сухожилие – это то чем мышца прикрепляется к кости. Они представляют собой соединительное волокно между мышцей и костью. Связка соединяет между собой кости скелета и представляет собой плотное образование соединительной ткани.

Сухожильные волокна

Сухожильные волокна

Строительный материал для связок и сухожилий

Связки и сухожилия лошади мало чем отличаются по своему строению. Они подобны верёвкам – много нитей натянуто параллельно и уложенных в одну упаковку.

Эта конструкция обладает замечательной порочностью и гибкостью, но продольная эластичность у такой конструкции небольшая. Жилки связок и сухожилий состоят из волокон белка-коллагена. Здесь возникают трудности для спортсменов. Образование белка-коллагена довольно трудный и долгий процесс. Образуется коллаген с помощью сложных химических реакций, с помощью, витаминов и множества минеральных элементов.

Коллаген не усваивается в первоначальном виде, нельзя просто взять и задать коллаген лошади как корм. Чем-то подменить коллаген невозможно – это редчайший белок. Ни один белок не содержит в достаточном количестве гидроксипрол, находящийся в коллагене. Значит, формирование сухожилий и связок нельзя стимулировать помощью пищевых добавок.

Однако общество пищевиков кое-что всё-таки придумали. Пищевые компании стали производить продукты распада белка, а не белок. Это полипептиды, свободные витамины, аминокислоты. В переваривании эти продукты не нуждаются, они поступают сразу в кровь и участвуют в производстве белка внутри организма. Так как построение коллагена процесс сложный, эффект от продуктов распада (полипептидов, витаминов, аминокислот) ограничен.

Сухожилия у коня должны соединить кость и мышцу, а когда мышца сокращается выдержать натяжения. Эластичность сухожилия оберегает организм от разрыва при значительных нагрузках и при резких движениях. В нормальных пределах, чем большую эластичность имеют соединительные ткани, тем безопасней напряжение мышц.

Как восстанавливается эластичность сухожилия

Благодаря параллельным коллагеновым волокнам сухожилия приобретают упругость. Травмированные волокна после повреждения срастаются хаотично. Поэтому на первых порах после травмы сросшееся места менее эластичны. Они имеют очень низкую прочность. В течение длительного времени коллагеновые нити перестроятся в чётко заданные схемы, и работоспособность связок восстановится.

Для восстановления и реконструкции белковых волокон в заданные схемы требуется некоторое время. Это тоже является пунктом запаздывания в развитии сухожилий и связок. Изучив эти факты, мы видим, развитие сухожилий и связок отстаёт в восемь раз от развития мышц.

Период суперкомпенсации мышц, как мы знаем из прежних статей длиться от 7 до 10 дней, то у сухожильно-связочного аппарата перегруппировка и восстановление коллагеновых волокон занимает не меньше 2 месяцев.

Эффект суперкомпенсации

Эффект суперкомпенсации

Период реабилитации и восстановления

Период реабилитация сухожилий и связок у коня после получения травмы, можно разбить на 3 стадии:

- Несколько дней будет длиться стадия воспаления. На этой стадии проницаемость капилляров увеличивается. Поэтому жидкость, богатая строительными ингредиентами, из капилляров и мелких вен перемещается в ткани сухожилий. При перемещении этой жидкости происходит наполнение повреждённого участка иммунными клетками. Постоянные опухали в тканях сухожилий и суставов говорят о протекающем воспалении. Это ответ организма на избыток придельных нагрузок для данной ступени развития сухожилий, постоянные микротравмы в будущем. Конкурная лошадь полностью освобождается от тренировок и работы под седлом на время травмы. Выгуливать травмированную лошадь нужно очень осторожно. Спокойным шагом и короткое время.

- Продолжительное время длится и стадия пролиферации. На этой стадии ткань сухожилий разрастается – происходит регенерация волокон. Коллагеновые волокна накапливаются беспорядочно. Нити сухожилий расположены не параллельно, а хаотично. Процесс разрастания может длиться несколько недель — это зависит от объёма первоначального повреждения. После окончания роста тканей, восстановленное сухожилие теряет былую эластичность и гибкость. На стадии пролиферации надо исключить резкие прыжки, потому что хоть ткани и начали восстанавливаться, но эластичность сухожилий ещё не вернулась. При первой же серьёзной нагрузке лошадь вернётся к первому периоду воспаления. Если температура связки в спокойном состоянии пришла в норму, отёки отсутствуют, при свободной рыси движения свободные не скованные – этап пролиферации закончился.

- Период ремоделирования длиться будет некоторое время. Это этап, когда жилки коллагена перестраиваются в направлении нагрузки. Нужно понимать, что волокна только начали перестраиваться, поэтому нужны очень лёгкие нагрузки. После того как сухожилия восстановится, увеличивается его прочность и приспосабливание к механической нагрузке. Пока протекает период ремоделирования нагрузки нужно увеличивать аккуратно и постепенно, нужно строго следить сухость и температуру сухожилий. Нужно ежедневно внимательно осматривать состояние восстанавливаемых тканей лошади. В случае появления отёков, изменения температуры, смягчения тканей надо снизить интенсивность нагрузок.

Запомните!

Интенсивные безграмотные нагрузки во время стадии пролиферации и ремоделирования приводят к появлению рубцов на связках и суставах, а это лишает их эластичности навсегда. В случае рубцевания удалить рубцы можно только путём хирургического вмешательства.

Питание и поддержка и сухожилий

В сухожилиях хорошо развита лимфатическая сеть, но очень мало кровеносных сосудов. Значит, питание сухожилий осуществляется за счёт веществ межклеточной жидкости. Это объясняет, почему препараты для восстановления применяются наружно, а не через пищеварительную систему или через кровь. Учитывая особенности сухожилий и связок у лошадей в возможности питания и их отставания в развитии, рассматривайте наружные стимулирующие вещества как необходимый элемент в уходе за молодой спортивной лошадью.

А вот применять бинты и другие фиксирующие сухожилия средства постоянно нельзя, это приведёт к тому, что сухожилия и связки отстанут в восемь раз от мышечного аппарата. Развитие сухожильно-связочного аппарата характеризуется одинаковыми законами суперкомпенсации, которые применяются и к мышцам. Это значит, что на раздражение сухожилие должно отвечать сверхвосстановлением и напрягаться. Развития сухожилий происходит не за счёт устранения нагрузки бинтами, а за счёт правильной программы тренировок, подобранной для каждой лошади без учёта бинтов. Спортивное опережающие развитие мышц – это не повод гордости тренера для лошадей, а показатель его безграмотности.

Посоветовать применять бинты можно только на период пролиферации, для тренировки с большой интенсивностью и в период соревнований.

Степени травматизма

Есть разные травмы связок и сухожилий у лошадей. По тяжести растяжения связок выделяют три степени:

- несильная боль при небольшом разрыве волокон связки;

- умеренная боль, нетрудоспособность, отёк;

- сильная боль, разрыв связки и нестабильность сустава.

Также тремя степенями тяжести классифицируется и растяжение сухожилия:

- умеренная (потеря 25% волокон) боль при исполнении упражнений:

- средняя степень повреждения (потеря 25-75% волокон), продолжительная боль во время покоя:

- полный разрыв (более 75%), сильная боль, повреждённую мышцу невозможно сократить.

Источник

РаÑÑÑжение, надÑÑÐ²Ñ Ð¸ ÑазÑÑÐ²Ñ ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ð¹

Â

РаÑÑÑжение, надÑÑÐ²Ñ Ð¸ ÑазÑÑÐ²Ñ ÑÑÑ

ожилий. РаÑÑÑжением назÑваÑÑ Ð·Ð°ÐºÑÑÑое наÑÑÑение ÑелоÑÑи оÑделÑнÑÑ

ÑÑÑ

ожилÑнÑÑ

пÑÑков под влиÑнием знаÑиÑелÑного наÑÑжениÑ. ÐадÑÑв — ÑаÑÑиÑное, а ÑазÑÑв — полное наÑÑÑение анаÑомиÑеÑкой непÑеÑÑвноÑÑи ÑÑÑ

ожилиÑ. ÐоÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð½Ð°Ð´ÑÑв назÑваÑÑ Ñакже ÑаÑÑиÑнÑм или неполнÑм ÑазÑÑвом (ÑиÑ. 53). ÐадÑÑÐ²Ñ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑ Ð±ÑÑÑ Ð² пеÑиÑеÑиÑеÑкой и  ÑенÑÑалÑной ÑаÑÑи ÑÑÑ

ожилиÑ. РазÑÑв ноÑмалÑного ÑÑÑ

Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð·ÑваÑÑ ÑÑавмаÑиÑеÑким, а паÑологиÑеÑки измененного — ÑпонÑаннÑм или ÑамоÑÑоÑÑелÑнÑм. РазÑÑÐ²Ñ Ð±ÑваÑÑ Ð² лÑбой ÑаÑÑи ÑÑÑ

ожилиÑ.

ÑенÑÑалÑной ÑаÑÑи ÑÑÑ

ожилиÑ. РазÑÑв ноÑмалÑного ÑÑÑ

Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð·ÑваÑÑ ÑÑавмаÑиÑеÑким, а паÑологиÑеÑки измененного — ÑпонÑаннÑм или ÑамоÑÑоÑÑелÑнÑм. РазÑÑÐ²Ñ Ð±ÑваÑÑ Ð² лÑбой ÑаÑÑи ÑÑÑ

ожилиÑ.

СÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ðµ глÑбокого ÑгибаÑÐµÐ»Ñ Ð¿Ð°Ð»ÑÑа ÑпонÑанно ÑазÑÑваеÑÑÑ Ñ ÐºÑÑпного ÑогаÑого ÑкоÑа в облаÑÑи палÑÑевого ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ñного влагалиÑа и ÑелноÑного блока. У лоÑадей ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ðµ ÑÑого ÑгибаÑÐµÐ»Ñ ÑазÑÑваеÑÑÑ Ð¿ÑеимÑÑеÑÑвенно в облаÑÑи ÑелноÑной бÑÑзÑ, а повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑного- в нижней ÑаÑÑи пÑÑÑи или непоÑÑедÑÑвенно над пÑÑовÑм ÑÑÑÑавом. У кÑÑпного ÑогаÑого ÑкоÑа ÑаÑе бÑваÑÑ ÑаÑÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑазÑÑÐ²Ñ Ð°Ñ Ð¸Ð»Ð»Ð¾Ð²Ð° ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ, ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð³Ð»Ñбокого ÑгибаÑÐµÐ»Ñ Ð¿Ð°Ð»ÑÑа и малобеÑÑового ÑÑеÑÑего мÑÑкÑла, а Ñ Ð»Ð¾Ñадей — ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ ÑгибаÑелей палÑÑа, межкоÑÑного и малобеÑÑового ÑÑеÑÑего мÑÑкÑлов. РаÑÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑо подвеÑгаеÑÑÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð¾ÑÐ½Ð°Ñ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²ÐºÐ° ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð³Ð»Ñбокого ÑгибаÑÐµÐ»Ñ Ð¿Ð°Ð»ÑÑа.

ÐÑиологиÑ. СилÑное ÑокÑаÑение мÑÑÑÑ, поÑкалÑзÑвание, пÑÑжки, пÑовал в ÑелÑ, вÑдеÑгивание ÑÑемленной конеÑноÑÑи и дÑѬ гие ÑакÑоÑÑ, вÑзÑваÑÑие однокÑаÑное или повÑоÑное наÑÑжение ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ, пÑевоÑÑ Ð¾Ð´ÑÑее по Ñвоей Ñиле поÑог ÑопÑоÑивлÑемоÑÑи и ÑлаÑÑиÑноÑÑи оÑделÑнÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ñ ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»ÑнÑÑ Ð¿ÑÑков, либо вÑего ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð² Ñелом. Ð Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑедÑаÑполагаÑÑ: непÑавилÑÐ½Ð°Ñ Ð¾Ð±Ñезка копÑÑ Ð¸ поÑоÑÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÑÑановка конеÑноÑÑей; наÑÑÑение обменнÑÑ Ð¸ некоÑоÑÑÑ ÑеÑменÑаÑивнÑÑ Ð¿ÑоÑеÑÑов (оÑÑеодиÑÑÑоÑиÑ, ÑÐ°Ñ Ð¸Ñ, оÑÑеомалÑÑиÑ, Ð±ÐµÐ»ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð½ÐµÐ´Ð¾ÑÑаÑоÑноÑÑÑ, коллагенозÑ); гипо- и адинамиÑ, оÑÑÑÑе и Ñ ÑониÑеÑкие ÑендиниÑÑ, ÑендовагиниÑÑ Ð¸ подÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»ÑнÑе бÑÑзиÑÑ.

ÐаÑогенез и клиниÑеÑкие пÑизнаки. ÐÑи ÑаÑÑÑжении в зоне повÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑазÑÑваÑÑÑÑ ÑибÑиллÑ, оÑделÑнÑе ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»ÑнÑе пÑÑки, капиллÑÑÑ, мелкие ÑоÑÑдÑ, ÑклеиваÑÑее веÑеÑÑво и дÑÑгие ÑлеменÑÑ ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ. Ð ÑезÑлÑÑаÑе ÑазвиваеÑÑÑ Ð¾Ð³ÑаниÑенное оÑÑÑое ÑеÑозное воÑпаление. СÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ðµ опÑÑ Ð°ÐµÑ, ÑÑановиÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½Ñм, меÑÑÐ½Ð°Ñ ÑемпеÑаÑÑÑа повÑÑаеÑÑÑ. Рпокое живоÑное пеÑиодиÑеÑки оÑÐ²Ð¾Ð±Ð¾Ð¶Ð´Ð°ÐµÑ Ð±Ð¾Ð»ÑнÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑÑ, пÑи движении обÑеменÑÐµÑ ÐµÐµ Ñ Ð¾ÑÑоÑожноÑÑÑÑ; Ñ ÑомоÑа ÑÑедней ÑÑепени, ÑÑиливаÑÑаÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑÑи по ÑвеÑдой доÑожке. ÐÑи ÑаÑÑÑжении ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ ÑгибаÑелей палÑÑа живоÑное ÑаÑÑо ÑдеÑÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ Ð±Ð¾Ð»ÑнÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑÑ ÑогнÑÑой, опиÑаÑÑÑ Ð·Ð°Ñепом копÑÑа.

Ð ÑлÑÑае надÑÑва ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ ÑазÑÑваÑÑÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ðµ вÑоÑиÑнÑеи ÑÑеÑиÑнÑе пÑÑки, Ñндо-, пеÑи- и паÑаÑенон, кÑÑпнÑе кÑовеноÑнÑе и лимÑаÑиÑеÑкие ÑоÑÑÐ´Ñ Ð¸ неÑвÑ. СÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ðµ в меÑÑе повÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑазволакиваеÑÑÑ, в ÑолÑе его и окÑÑжаÑÑей ÑÑÑ Ð»Ð¾Ð¹ клеÑÑаÑки обÑазÑÑÑÑÑ Ð·Ð½Ð°ÑиÑелÑнÑе кÑовоизлиÑниÑ. ÐÑледÑÑвие ÑеакÑивного воÑÐ¿Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑвлÑеÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ, гоÑÑÑаÑ, диÑÑÑÐ·Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ, коÑоÑÐ°Ñ Ð²Ð½Ð°Ñале Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ ÑеÑÑоваÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑиÑÑенÑиÑ, а вÑкоÑе ÑÑановиÑÑÑ Ð¿Ð»Ð¾Ñной и напÑÑженной. ЧеÑез 10-12 Ñ Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð´Ð° обнаÑÑживаеÑÑÑ ÑибÑÐ¸Ð½Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ ÐºÑепиÑаÑиÑ, напоминаÑÑÐ°Ñ Ñ ÑÑÑÑ ÑаÑÑего Ñнега. ÐаÑÑивное наÑÑжение и Ñдавливание ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð²ÑзÑваÑÑ ÑезкÑÑ Ð·Ð°ÑиÑнÑÑ ÑеакÑиÑ. ÐивоÑное ÑаÑÑо не в ÑоÑÑоÑнии наÑÑÑпаÑÑ Ð½Ð° болÑнÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑÑ. ÐÑи болÑÑом надÑÑве ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð³Ð»Ñбокого ÑгибаÑÐµÐ»Ñ Ð¿Ð°Ð»ÑÑа оÑÑавÑаÑÑÑ ÑаÑÑÑ ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð¿Ñи вÑнÑжденной нагÑÑзке на нее ÑилÑно ÑаÑÑÑгиваеÑÑÑ Ð¸ ÑдлинÑеÑÑÑ, ÑÑо Ð²ÐµÐ´ÐµÑ Ðº подвÑÐ²Ð¸Ñ Ñ ÐºÐ¾Ð¿ÑÑной коÑÑи.

ÐÑи полном ÑазÑÑве ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð¿ÑоиÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð½Ðµ ÑолÑко ÑилÑное Ñазволокнение, но и ÑаÑÑ Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ (диаÑÑаз) ÑазоÑваннÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ñов ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ. ÐиаÑÑаз Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑим или менÑÑим в завиÑимоÑÑи Ð¾Ñ Ð¼ÐµÑÑа повÑеждениÑ, ÑÑнкÑионалÑного знаÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð¸ моÑноÑÑи его мÑÑеÑного бÑÑÑка. ÐÑобенно болÑÑим он бÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð¿Ñи полнÑÑ ÑазÑÑÐ²Ð°Ñ Ð² облаÑÑи ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ñного влагалиÑа или подÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ñной бÑÑзÑ. ÐозникÑие деÑекÑÑ Ð² ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ð¸ бÑÑÑÑо заполнÑÑÑÑÑ ÐºÑовÑÑ, коÑоÑÐ°Ñ Ð²Ð¼ÐµÑÑе Ñ ÑеÑознÑм ÑкÑÑÑдаÑом пÑопиÑÑÐ²Ð°ÐµÑ ÑазоÑваннÑÑ ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»ÑнÑÑ ÑканÑ, инÑеÑÑаÑÑикÑлÑÑнÑÑ Ð¸ паÑаÑендинеалÑнÑÑ ÑÑÑ Ð»ÑÑ ÐºÐ»ÐµÑкÑ. Ðод влиÑнием ÑеÑменÑаÑивнÑÑ Ð¿ÑоÑеÑÑов и ÑагоÑиÑоза погибÑие клеÑоÑнÑе ÑлеменÑÑ ÑазжижаÑÑÑÑ Ð¸ ÑаÑÑаÑÑваÑÑÑÑ Ñ ÑеÑознÑм ÑкÑÑÑдаÑом и ÑÑвоÑоÑкой кÑови. ÐÑпавÑий ÑибÑин ÑаÑÑаÑÑваеÑÑÑ Ð»Ð¸ÑÑ ÑаÑÑиÑно. ÐÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ð°Ñ ÐµÐ³Ð¾ маÑÑа оÑганизÑеÑÑÑ, пÑоÑаÑÑÐ°ÐµÑ ÑоÑÑдами, ÑоединиÑелÑноÑканнÑми клеÑками и пÑевÑаÑаеÑÑÑ Ð² далÑнейÑем в ÑибÑознÑÑ ÑканÑ. ÐоÑледнÑÑ Ð²Ð¾ÑполнÑÐµÑ Ð´ÐµÑÐµÐºÑ Ð¸ воÑÑÑÐ°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ Ð½ÐµÐ¿ÑеÑÑвноÑÑÑ ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ.

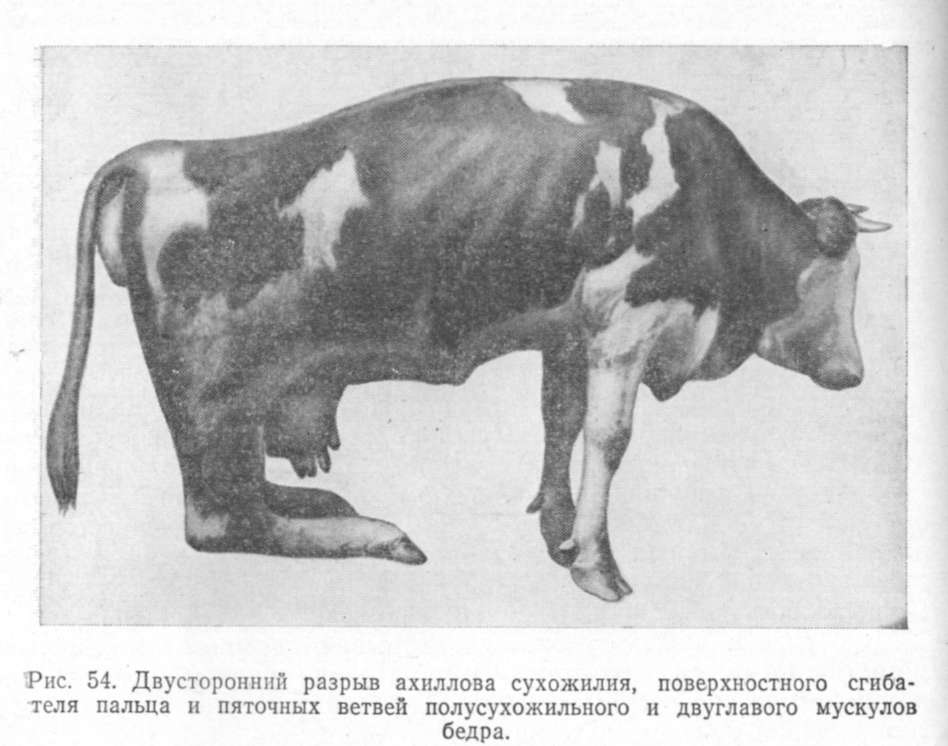

Ð ÑлÑÑае ÑазÑÑва поÑвлÑÑÑÑÑ Ð²Ð½ÐµÐ·Ð°Ð¿Ð½Ð°Ñ Ñ ÑомоÑа, ÑглÑбление в меÑÑе ÑазÑÑва, поÑеÑÑ ÑонÑÑа ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ, болезненноÑÑÑ Ð¿Ñи палÑпаÑии; позже ÑазвиваеÑÑÑ ÐºÑепиÑиÑÑÑÑÐ°Ñ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ. ЧаÑÑо изменÑеÑÑÑ Ð½Ð¾ÑмалÑное положение одного или неÑколÑÐºÐ¸Ñ ÑÑÑÑавов. ÐÑи ÑазÑÑве Ð°Ñ Ð¸Ð»Ð»Ð¾Ð²Ð° ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð¿ÑоиÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ñезкое Ñгибание ÑкакаÑелÑного ÑÑÑÑава (ÑиÑ. 54). РазÑÑв ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð±ÐµÑÑового мÑÑкÑла вÑзÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð²ÑпÑÑмление ÑкакаÑелÑного ÑÑÑÑава пÑи движении и паÑÑивном Ñазгибании. ÐолнÑй ÑазÑÑв глÑбокого ÑлекÑоÑа палÑÑа ÑопÑовождаеÑÑÑ Ð²ÑÐ²Ð¸Ñ Ð¾Ð¼ копÑÑного ÑÑÑÑава, и живоÑное опиÑаеÑÑÑ Ð½Ð° пÑÑоÑнÑÑ ÑаÑÑÑ ÐºÐ¾Ð¿ÑÑа Ñ Ð¿ÑиподнÑÑÑм заÑепом. ÐÑи ÑазÑÑве Ð¾Ð±Ð¾Ð¸Ñ ÑгибаÑелей палÑÑа и межкоÑÑной мÑÑÑÑ Ð¾Ð¿Ð¸Ñание пÑоиÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑи на вÑÑ ÑгибаÑелÑнÑÑ ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ Ð¿Ð°Ð»ÑÑа, а пÑи ÑазÑÑве ÑазгибаÑелей — на доÑÑалÑнÑÑ (ÑиÑ. 55).

ÐÑогноз пÑи ÑаÑÑÑжении благопÑиÑÑнÑй. Ðелкие кÑовоизлиÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑеÑознÑй вÑÐ¿Ð¾Ñ ÑаÑÑаÑÑваÑÑÑÑ Ð² ÑеÑение 10-12 дней. ÐÑи? надÑÑÐ²Ð°Ñ ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ðµ ÑÑаÑÑаеÑÑÑ ÑеÑез 1,5-2 меÑÑÑа. Ðо ÑаÑÑо ÑазвиваеÑÑÑ Ð¸Ð·Ð±ÑÑоÑÐ½Ð°Ñ ÑибÑÐ¾Ð·Ð½Ð°Ñ ÑÐºÐ°Ð½Ñ Ð² инÑеÑÑаÑÑикÑлÑÑнÑÑ Ð¿ÑомежÑÑÐºÐ°Ñ , в меÑÑÐ°Ñ ÑазÑÑва ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»ÑнÑÑ Ð¿ÑÑков, в пеÑи- и паÑаÑеноне. ÐоÑмалÑное ÑÑÑоение ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ñной Ñкани не воÑÑÑанавливаеÑÑÑ; деÑÐµÐºÑ ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÑеÑÑÑ ÑÑбÑом, коÑоÑÑй Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑдавливаÑÑ Ð¾ÑновнÑÑ ÑÐºÐ°Ð½Ñ Ð¸ вÑзÑваÑÑ ÐµÐµ аÑÑоÑиÑ. ÐÑледÑÑвие ÑазвиÑÐ¸Ñ ÑибÑозной Ñкани ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ðµ ÑÑолÑаеÑÑÑ, ÑеÑÑÐµÑ ÑлаÑÑиÑноÑÑÑ, ÑпÑÑгоÑÑÑ Ð¸ пÑоÑноÑÑÑ; оно ÑаÑÑо ÑÑаÑÑаеÑÑÑ Ñ Ð¾ÐºÑÑжаÑÑими ÑканÑми и ÑÑановиÑÑÑ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¸Ð¶Ð½Ñм. ÐÑоÑеÑÑ Ð½ÐµÑедко заканÑиваеÑÑÑ Ð¾Ð±Ñазованием Ñендогенной конÑÑакÑÑÑÑ.

ÐÑогноз пÑи полном ÑазÑÑве ÑÑÑ

Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð¾Ñ Ð¾ÑÑоÑожного до неблагопÑиÑÑного, в завиÑимоÑÑи Ð¾Ñ Ð·Ð½Ð°ÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÑ

ожилиÑ, меÑÑа ÑазÑÑва и вида живоÑного; Ñем болÑÑе диаÑÑаз, Ñем Ñ

Ñже пÑогноз. РазÑÑÐ²Ñ ÑаÑÑо оÑложнÑÑÑÑÑ ÑибÑознÑм ÑендиниÑом, ÑÑаÑением ÑÑÑ

Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ñ Ð¾ÐºÑÑжаÑÑими ÑканÑми, Ñендогенной конÑÑакÑÑÑой. ÐолнÑе ÑазÑÑÐ²Ñ ÑÑÑ

Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑазгибаÑÐµÐ»Ñ Ð¿Ð°Ð»ÑÑа и ÑÑеÑÑей малобеÑÑовой мÑÑÑÑ Ð² зоне подÑÑÑ

ожилÑнÑÑ

бÑÑз, ÑазÑÑÐ²Ñ Ð¾Ð±ÐµÐ¸Ñ

ножек межкоÑÑной мÑÑÑÑ, Ñложного пÑÑоÑного ÑÑÑ

Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ñ ÐºÑÑпнÑÑ

живоÑнÑÑ

не излеÑимÑ.

ÐеÑение. Ðокой, иммобилизаÑиÑ, пÑи ÑаÑÑÑжении — ÑиÑкÑлÑÑнÑй новокаиновÑй блок; в пеÑвÑе 24 Ñ — Ñ Ð¾Ð»Ð¾Ð´, ÑÑгое бинÑование, заÑем ÑогÑеваÑÑие ÑпиÑÑовÑе компÑеÑÑÑ; Ñ ÑÑеÑÑего-ÑеÑвеÑÑого Ð´Ð½Ñ — озокеÑиÑо-паÑаÑиноÑоÑÑолеÑение, УÐЧ, ионогалÑванизаÑÐ¸Ñ Ñ ÑаÑÑвоÑом йодиÑÑого калиÑ. ÐоÑле ÑÐ½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð¾Ð¹ ÑеакÑии оÑганизÑÑÑ Ð´Ð¾Ð·Ð¸ÑованнÑе движениÑ, ÑепловÑе пÑоÑедÑÑÑ Ð² ÑоÑеÑании Ñ Ð¼Ð°ÑÑажем и вÑиÑанием ÑазÑеÑаÑÑÐ¸Ñ Ð¼Ð°Ð·ÐµÐ¹ (Ð¸Ñ Ñиоловой, камÑоÑной, ÑеÑо-ÑÑÑÑной). ÐÑи надÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¸ ÑазÑÑÐ²Ð°Ñ Ð½Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´ÑваÑÑ Ñинно-гипÑовÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑÐ·ÐºÑ Ð½Ð° 1,5-2 меÑÑÑа. ÐÑи ÑазÑÑве ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð³Ð»Ñбокого ÑгибаÑÐµÐ»Ñ Ð¿Ð°Ð»ÑÑа подковÑваÑÑ Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ¾Ð²Ñ Ñ ÑдлиненнÑми веÑвÑми, а пÑи надÑÑве и ÑаÑÑÑжении ÑÑого ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ — на Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ¾Ð²Ñ Ñ Ð²ÑÑокими пÑÑоÑнÑми Ñипами. Ð ÑлÑÑае ÑазвиÑÐ¸Ñ ÑибÑозной Ñкани пÑименÑÑÑ ÑканевÑÑ ÑеÑапиÑ, ÑлÑÑÑазвÑк, пиÑогенал, пÑижигание Ñ Ð²ÑиÑанием Ñ Ð»Ð¾Ñадей кÑаÑной двÑйодиÑÑой мази.

ÐÑоÑилакÑика. ÐÑедÑпÑеждение пÑиÑин, вÑзÑваÑÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð²Ñеждение ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ. ÐÑздоÑовевÑÐ¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ Ð²ÐºÐ»ÑÑаÑÑ Ð² ÑабоÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑе пенно.

ÐÐ¾Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð¹ маÑеÑиал по Ñеме:

Источник