Растяжение металлического образца с построением диаграммы

Диаграмма растяжения показывает зависимость удлинения образца от продольной растягивающей силы.

Ее построение является промежуточным этапом в процессе определения механических характеристик материалов (в основном металлов).

Диаграмму растяжения материалов получают экспериментально, при испытаниях образцов на растяжение.

Для этого образцы стандартных размеров закрепляют в специальных испытательных машинах (например УММ-20 или МИ-40КУ) и растягивают до их полного разрушения (разрыва). При этом специальные приборы фиксируют зависимость абсолютного удлинения образца от прикладываемой к нему продольной растягивающей нагрузки и самописец вычерчивает кривую характерную для данного материала.

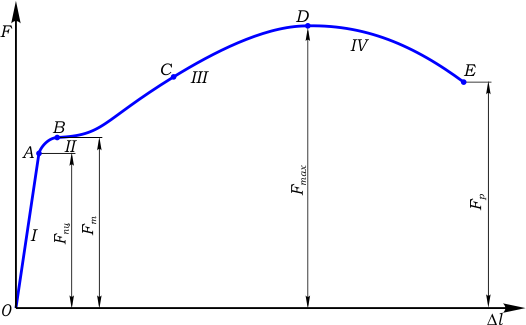

На рис. 1 показана диаграмма для малоуглеродистой стали. Она построена в системе координат F-Δl, где:

F — продольная растягивающая сила, [Н];

Δl — абсолютное удлинение рабочей части образца, [мм]

Рис. 1 Диаграмма растяжения стального образца

Как видно из рисунка, диаграмма имеет четыре характерных участка:

I — участок пропорциональности;

II — участок текучести;

III — участок самоупрочнения;

IV — участок разрушения.

Построение диаграммы

Рассмотрим подробнее процесс построения диаграммы.

В самом начале испытания на растяжение, растягивающая сила F, а следовательно, и деформация Δl стержня равны нулю, поэтому диаграмма начинается из точки пересечения соответствующих осей (точка О).

На участке I до точки A диаграмма вычерчивается в виде прямой линии. Это говорит о том, что на данном отрезке диаграммы, деформации стержня Δl растут пропорционально увеличивающейся нагрузке F.

После прохождения точки А диаграмма резко меняет свое направление и на участке II начинающемся в точке B линия какое-то время идет практически параллельно оси Δl, то есть деформации стержня увеличиваются при практически одном и том же значении нагрузки.

В этот момент в металле образца начинают происходить необратимые изменения. Перестраивается кристаллическая решетка металла. При этом наблюдается эффект его самоупрочнения.

После повышения прочности материала образца, диаграмма снова «идет вверх» (участок III) и в точке D растягивающее усилие достигает максимального значения. В этот момент в рабочей части испытуемого образца появляется локальное утоньшение (рис. 2), так называемая «шейка», вызванное нарушениями структуры материала (образованием пустот, микротрещин и т.д.).

Рис. 2 Стальной образец с «шейкой»

Вследствие утоньшения, и следовательно, уменьшения площади поперечного сечения образца, растягиваещее усилие необходимое для его растяжения уменьшается, и кривая диаграммы «идет вниз».

В точке E происходит разрыв образца. Разрывается образец конечно же в сечении, где была образована «шейка»

Работа затраченная на разрыв образца W равна площади фигуры образованной диаграммой. Ее приближенно можно вычислить по формуле:

W=0,8Fmax∙Δlmax

По диаграмме также можно определить величину упругих и остаточных деформаций в любой момент процесса испытания.

Для получения непосредственно механических характеристик металла образца диаграмму растяжения необходимо преобразовать в диаграмму напряжений.

Предел пропорциональности >

Примеры решения задач >

Лабораторные работы >

Источник

Лабораторная работа № 1

Цель работы – изучить поведение малоуглеродистой стали при растяжении и определить ее механические характеристики.

Основные сведения

Испытания на растяжение являются основным и наиболее распространенным методом лабораторного исследования и контроля механических свойств материалов.

Эти испытания проводятся и на производстве для установления марки поставленной заводом стали или для разрешения конфликтов при расследовании аварий.

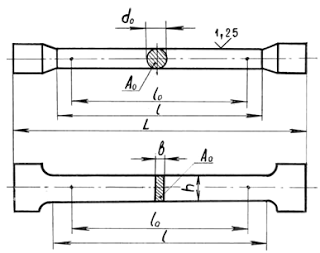

В таких случаях, кроме металлографических исследований, определяются главные механические характеристики на образцах, взятых из зоны разрушения конструкции. Образцы изготавливаются по ГОСТ 1497-84 и могут иметь различные размеры и форму (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Образцы для испытания на растяжение

Между расчетной длиной образца lо и размерами поперечного сечения Ао (или dо для круглых образцов) выдерживается определенное соотношение:

В испытательных машинах усилие создается либо вручную — механическим приводом, либо гидравлическим приводом, что присуще машинам с большей мощностью.

В данной работе используется универсальная испытательная машина УММ-20 с гидравлическим приводом и максимальным усилием 200 кН, либо учебная универсальная испытательная машина МИ-40КУ (усилие до 40 кН).

Порядок выполнения и обработка результатов

Образец, устанавливаемый в захватах машины, после включения насоса, создающего давление в рабочем цилиндре, будет испытывать деформацию растяжения. В измерительном блоке машины есть шкала с рабочей стрелкой, по которой мы наблюдаем рост передаваемого усилия F.

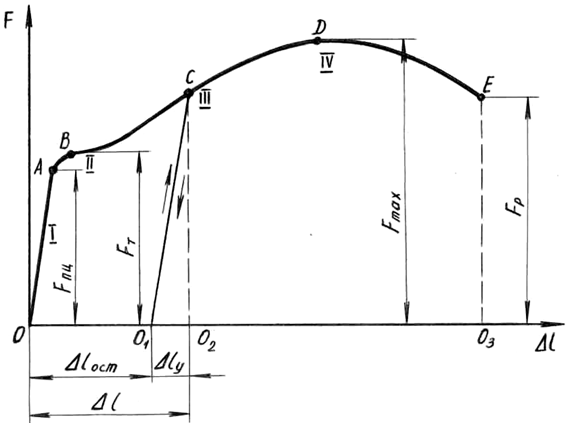

Зависимость удлинения рабочей части образца от действия растягивающей силы во время испытания отображается на миллиметровке диаграммного аппарата в осях F-Δl (рис. 1.2).

В начале нагружения деформации линейно зависят от сил, потому участок I диаграммы называют участком пропорциональности. После точки В начинается так называемый участок текучести II.

На этой стадии стрелка силоизмерителя как бы спотыкается, приостанавливается, от точки В на диаграмме вычерчивается либо прямая, параллельная горизонтальной оси, либо слегка извилистая линия — деформации растут без увеличения нагрузки. Происходит перестройка структуры материала, устраняются нерегулярности в атомных решетках.

Далее самописец рисует участок самоупрочнения III. При дальнейшем увеличении нагрузки в образце происходят необратимые, большие деформации, в основном концентрирующиеся в зоне с макронарушениями в структуре – там образуется местное сужение — «шейка».

На участке IV фиксируется максимальная нагрузка, затем идет снижение усилия, ибо в зоне «шейки» сечение резко уменьшается, образец разрывается.

При нагружении на участке I в образце возникают только упругие деформации, при дальнейшем нагружении появляются и пластические — остаточные деформации.

Если в стадии самоупрочнения начать разгружать образец (например, от т. С), то самописец будет вычерчивать прямую СО1. На диаграмме фиксируются как упругие деформации Δlу (О1О2), так и остаточные Δlост (ОО1). Теперь образец будет обладать иными характеристиками.

Так, при новом нагружении этого образца будет вычерчиваться диаграмма О1CDЕ, и практически это будет уже другой материал. Эту операцию, называемую наклеп, широко используют, например, в арматурных цехах для улучшения свойств проволоки или арматурных стержней.

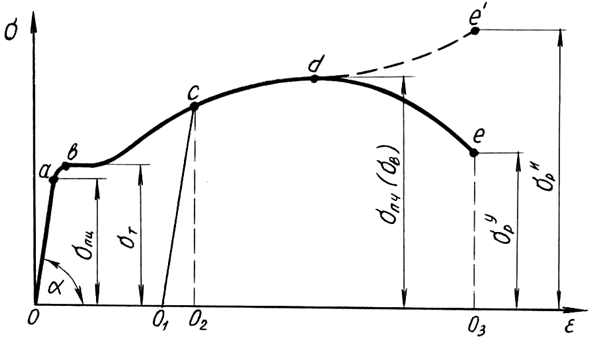

Диаграмма растяжения (рис. 1.2) характеризует поведение конкретного образца, но отнюдь не обобщенные свойства материала. Для получения характеристик материала строится условная диаграмма напряжений, на которой откладываются относительные величины – напряжения σ=F/A0 и относительные деформации ε=Δl/l0 (рис. 1.3), где А0, l0 – начальные параметры образца.

Рис. 1.2. Диаграмма растяжения образца из малоуглеродистой стали

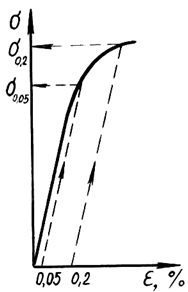

Рис. 1.3. Условная диаграмма напряжений при растяжении

Условная диаграмма напряжений при растяжении позволяет определить следующие характеристики материала (рис. 1.3):

σпц – предел пропорциональности – напряжение, превышение которого приводит к отклонению от закона Гука. После наклепа σпц может быть увеличен на 50-80%;

σу – предел упругости – напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,05%. Напряжение σу очень близко к σпц и обнаруживается при более тонких испытаниях. В данной работе σу не устанавливается;

σт – предел текучести – напряжение, при котором происходит рост деформаций при постоянной нагрузке.

Иногда явной площадки текучести на диаграмме не наблюдается, тогда определяется условный предел текучести, при котором остаточные деформации составляют ≈0,2% (рис. 1.4);

Рис. 1.4. Определение предела упругости и условного предела текучести

σпч (σв) – предел прочности (временное сопротивление) – напряжение, соответствующее максимальной нагрузке;

σр – напряжение разрыва. Определяется условное σур и истинное σир=Fр/Аш, где Аш – площадь сечения «шейки» в месте разрыва.

Определяются также характеристики пластичности – относительное остаточное удлинение

δ = (l1 – l0)∙100% / l0,

где l1 – расчетная длина образца после разрыва,

и относительное остаточное сужение

ψ = (А0 — Аш)∙100% / А0.

По диаграмме напряжений можно приближенно определить модуль упругости I рода

E=σпц/ε=tgα,

причем после операции наклепа σпц возрастает на 20-30%.

Работа, затраченная на разрушение образца W, графически изображается на рис. 1.2 площадью диаграммы OABDEO3. Приближенно эту площадь определяют по формуле:

W = 0,8∙Fmax∙Δlmax.

Удельная работа, затраченная на разрушение образца, говорит о мере сопротивляемости материала разрушению w = W/V, где V = A0∙l0 – объем рабочей части образца.

По полученным прочностным и деформационным характеристикам и справочным таблицам делается вывод по испытуемому материалу о соответствующей марке стали

Контрольные вопросы

- Изобразите диаграмму растяжения образца из малоуглеродистой стали (Ст.3). Покажите полные, упругие и остаточные абсолютные деформации при нагружении силой, большей, чем Fт.

- На каком участке образца происходят основные деформации удлинения? Как это наблюдается на образце? Какие нагрузки фиксируются в этот момент?

- Объясните, почему после образования шейки дальнейшее растяжение происходит при все уменьшающейся нагрузке?

- Перечислите механические характеристики, определяемые в результате испытаний материала на растяжение. Укажите характеристики прочности и пластичности.

- Дайте определение предела пропорциональности.

- Дайте определение предела упругости.

- Дайте определение предела текучести.

- Дайте определение предела прочности.

- Как определить предел текучести при отсутствии площадки текучести? Покажите, как это сделать, по конкретной диаграмме.

- Какие деформации называются упругими, какие остаточными? Укажите их на полученной в лабораторной работе диаграмме растяжения стали.

- Как определяется остаточная деформация после разрушения образца?

- Выделите на диаграмме растяжения образца из мягкой стали упругую часть его полного удлинения для момента действия максимальной силы.

- Какое явление называется наклепом? До какого предела можно довести предел пропорциональности материалов с помощью наклепа?

- Как определяется работа, затраченная на разрушение образца? О каком свойстве материала можно судить по удельной работе, затраченной на разрушение образца?

- Как определить марку стали и допускаемые напряжения для нее после проведения лабораторных испытаний?

- Чем отличается диаграмма истинных напряжений при растяжении от условной диаграммы?

- Можно ли определить модуль упругости материала по диаграмме напряжений?

- Как определить работу, затрачиваемую на деформации текучести лабораторного образца?

Испытание материалов на сжатие >

Краткая теория >

Примеры решения задач >

Источник

Графическое изображение зависимости между напряжениями (или нагрузками) и деформациями материала (или перемещениями при деформировании) представляет собой диаграмму деформирования.

Испытательные машины имеют специальные приспособления, которые автоматически фиксируют диаграмму растяжения. На диаграмме по оси ординат откладываются действующие осевые нагрузки, а по оси абсцисс — абсолютные деформации.

На рис. 2.2 даны типичные диаграммы растяжения различных металлов. Диаграмма с постепенным переходом из упругой в пластическую область (рис. 2.2, а) свойственна большинству металлов в пластичном состоянии (легированные стали, медь, бронза).

Рис. 2.2. Диаграммы растяжения:

а — для большинства металлов в пластичном состоянии с постепенным переходом из упругой в пластическую область; б — для некоторых металлов в пластичном состоянии со скачкообразным переходом в пластическую область; в — для хрупких металлов

Пластичные материалы разрушаются при больших остаточных деформациях (больших остаточных удлинениях, измеряемых после разрыва).

Диаграмма со скачкообразным переходом в пластическую область в виде четко обозначенной «площадки» текучести (рис. 2.2, б) свойственна некоторым металлам. К таким металлам можно отнести мягкую углеродистую сталь, а также некоторые отожженные марганцовистые и алюминиевые бронзы.

Хрупкие материалы разрушаются при малых остаточных деформациях. К хрупким материалам можно отнести закаленную и неотпущенную сталь, серый чугун.

Характерные участки и точки диаграммы растяжения показаны на рис. 2.3. По оси абсцисс откладывают абсолютные удлинения А/ образца, а по оси ординат — значения растягивающей силы Р. Сначала получим на первом участке диаграммы 0—1 прямолинейную зависимость между силой и удлинением, что отражает закон Гука. При дальнейшем увеличении силы (за точкой 1) прямолинейная зависимость между Р и А/ нарушается. Точка 1 соответствует пределу пропорциональности, т. е. наибольшему напряжению, при котором еще соблюдается закон Гука. Если нагрузку, соответствующую точке 1, обозначить ,Pnu, а начальную площадь сечения образца Fq, то предел пропорциональности

Рис. 2.3. Характерные участки и точки диаграммы растяжения

Несколько выше точки 1 находится точка Г, соответствующая пределу упругости. Если нагрузку, соответствующую точке Г, обозначить через Руп, то предел упругости

По ГОСТу предел упругости задается и обозначается ag os — напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,05 % длины участка образца, равного базе тензометра.

За точкой Г возникают уже заметные остаточные деформации. В точке 2 диаграммы частицы материала начинают переходить и область пластичности — наступает явление текучести образца.

На диаграмме растяжения получается горизонтальный участок 2—3 (площадка текучести), параллельный оси абсцисс. Для участка 2—3 характерен рост деформации без заметного увеличения нагрузки. Обозначим величину нагрузки, соответствующей площадке текучести 2—3, через Рт. Напряжение ат, отвечающее этой нагрузке, это то напряжение, при котором рост деформации происходит без заметного увеличения нагрузки, оно и является физическим пределом текучести.

Предел текучести (физический) — это механическая характеристика материалов: напряжение, отвечающее нижнему положению площадки текучести в диаграмме растяжения для материалов, имеющих эту площадку (см. рис. 2.3):

Предел текучести устанавливает границу между упругой и упруго-пластической зонами деформирования.

Даже небольшое увеличение напряжения (нагрузки) выше предела текучести вызывает значительные деформации.

Для материалов, не имеющих на диаграмме площадки текучести, принимают условный предел текучести: напряжение, при котором остаточная деформация образца достигает определенного значения, установленного техническими условиями (большего, чем это установлено для предела упругости).

Обычно допуском для величины остаточной деформации при растяжении принято остаточное удлинение 0,2 %. Эта величина называется условным пределом текучести:

где Pq 2 — нагрузка при условном пределе текучести.

При увеличении напряжений сверх предела текучести при растяжении в результате сильной деформации происходит упрочнение металла (изменение его структуры и свойств) и сопротивление деформации увеличивается, поэтому за участком текучести, т. е. за точкой 3, наблюдается подъем кривой растяжения (участок упрочнения). До точки 4 удлинение образца происходит равномерно. Наибольшее значение нагрузки, предшествовавшее разрушению образца, обозначим Рмакс. Точка 4 характеризует максимальное условное напряжение, возникающее в процессе испытания, называемое временным сопротивлением.

Временное сопротивление ав — условное напряжение, определяемое по отношению действующей силы к исходной площади поперечного сечения образца и отвечающее наибольшей нагрузке ^макс’ предшествовавшей разрушению образца:

В момент, соответствующий нагрузке Рмакс, появляется заметное местное сужение образца (шейка). Если до этого момента образец имел цилиндрическую форму, то теперь растяжение образца сосредоточивается в области шейки.

Участку 4—5 соответствует быстрое уменьшение сечения шейки, вследствие чего растягивающая сила уменьшается, хотя напряжение растет (площадь сечения в шейке ^врFq).

При дальнейшей деформации шейка сужается и образец разрывается по наименьшему сечению FK, где напряжения в действительности достигают наибольшей величины. Таким образом, нарастание пластической деформации при растяжении происходит поэтапно: равномерная пластическая деформация до точки 4 и местная пластическая деформация от точки 4 до точки 5 — момента разрушения.

Моменту разрыва соответствует точка 5, усилие разрыва обозначим Рк. Отношение разрывающего усилия к действительной площади сечения в месте разрыва называется истинным сопротивлением разрыву:

У пластичных металлов в является характеристикой сопротивления пластической деформации, а у хрупких — характеристикой сопротивления разрушению.

Для пластичных материалов, образующих при растяжении шейку, характеристикой сопротивления разрушению служит истинное сопротивление разрыву (при разрушении).

При определении пределов пропорциональности, упругости, текучести и временного сопротивления соответствующая им нагрузка Р относилась к начальной площади поперечного сечения образца, т. е. площади образца до испытания. При растяжении образца в области упругой деформации или близко от нее, т. е. при определении пределов пропорциональности и упругости, можно пренебречь небольшим изменением площади сечения образца.

Однако в области пластической деформации изменение сечения образца становится значительным. Поэтому теоретически возможно для определения временного сопротивления и предела текучести относить соответствующую нагрузку не к исходной площади образца, а к его действительной площади, которую он имеет в момент приложения соответствующей нагрузки.

Напряжения, определенные по отношению приложенной нагрузки к начальной площади образца, называются условными напряжениями, а определенные по отношению к действительной площади — истинными.

На рис. 2.4 дана диаграмма истинных напряжений. В диаграмме по оси абсцисс откладывается относительное удлинение с = Д///0, а по оси ординат — нормальное напряжение а = P/Fq, где /0 и Fq — первоначальные длина и площадь сечения образца. Диаграмма в координатах «напряжения — деформации» на участке 4—5 является условной, как было указано выше. При напряжении, соответ-

Рис. 2.4. Диаграмма истинных напряжений ствующем временному сопротивлению (точка 4), образуется шейка и площадь сечения резко уменьшается, поэтому истинное напряжение увеличивается и истинная диаграмма 4—5′ расположена выше условной диаграммы 4—5.

Следует отметить, что временное сопротивление не совпадает с сопротивлением разрыву и оказывается меньше последнего. Истинное сопротивление разрыву получается делением наибольшей нагрузки Рпч (точка 4′) на истинную уменьшенную площадь сечения FBp в момент начала появления шейки.

Таким образом, истинные напряжения с увеличением деформации непрерывно растут до момента разрушения образца.

Показателем пластической деформации является его абсолютное остаточное удлинение А/0Ст.п ПРИ разрыве (отрезок ОЛ[ на рис. 2.3), так как упругая деформация (отрезок A^2) исчезает после разрыва:

где /0 — начальная длина образца, /к — конечная длина образца (рис. 2.5).

Общее удлинение образца при растяжении слагается из равномерного и сосредоточенного удлинения (за счет образования шейки). Так как размеры испытуемых образцов могут быть различными, то характеристикой пластичности образца служит не его абсолютное, а относительное остаточное удлинение при разрыве 6 — отношение приращения расчетной длины образца после разрыва

к первоначальной расчетной длине /0 в процентах:

к первоначальной расчетной длине /0 в процентах:

Чем больше 5, тем пластичнее металл.

Рис. 2.5. Образцы до растяжения (а) и после растяжения (б)

Другой характеристикой пластичности металла является относительное сужение сечения ц/ после разрыва (в процентах) — отношение разности начальной площади и минимальной площади поперечного сечения образца разрыва к начальной площади поперечного сечения образца.

Если Fq — начальная площадь образца, FK — минимальная площадь сечения в месте образования шейки (в месте разрыва), то относительное сужение (в процентах)

При оценке свойств образцов пластических материалов большое значение имеет их сопротивление пластической деформации. Оно показывает, какое напряжение можно допустить, не вызывая (или вызывая допускаемую величину) пластической деформации, т. е. изменения металла под действием внешних сил.

Свойства, характеризующие сопротивление пластической деформации, можно разделить на две группы: сопротивление металла малым пластическим деформациям и сопротивление металла значительным пластическим деформациям.

Величиной, характеризующей сопротивление малым пластическим деформациям, является предел упругости. Свойства сопротивления металла значительным пластическим деформациям проявляются при напряжениях выше условного предела текучести. Для пластических металлов временное сопротивление определяет сопротивление их значительным пластическим деформациям. Временное сопротивление является основной характеристикой хрупких материалов, разрушающихся при малых пластических деформациях.

В табл. 2.1 приведены механические характеристики некоторых материалов.

Источник