Расчет ожогов у детей

Все травмы у детей сложнее поддаются лечению. Если речь идет об ожогах, необходимо определить долю поврежденной поверхности в кратчайшие сроки. Подобные области поражения возникают либо при контакте с горячими предметами, едой, напитками, либо в связи с воздействием химических компонентов.

Причиной травмы часто становятся оставленные в пределах доступности средства бытовой химии. Чтобы предпринять правильные действия при первых признаках ранения, необходимо знать, чем отравился ребенок, а также вычислить ожоги в процентах. Это можно определить посредством одного из нескольких способов.

В статье приведем самые популярные варианты вычисления обожженной поверхности, а также расскажем, как правильно применять их у детей младшего возраста.

Методы определения

Существует классификация повреждений в зависимости от степени тяжести. Выделяют следующие стадии:

- при легком поражении площадь полученного ожога у детей не превышает 5%;

- средней степени характерны ранения, которые затрагивают не более 20%;

- тяжелые травмы включают повреждения до 60% туловища;

- самые тяжелые ожоги характеризуют поражения более 60% поверхности.

Определение площади ожога необходимо для того, чтобы предотвратить или снизить последствия ожогового шока. Он возникает на фоне значительно обожженных тканей, которые провоцируют сбои в деятельности системы кровоснабжения. В результате кровь густеет, уменьшается количество мочевых выделений, страдают почки.

Ожоговый шок сложно распознать в первые минуты или часы после получения раны. В большинстве случаев он зависит от того, сколько процентов площади туловища пострадало. Чаще всего шок возникает, если у ребенка обожжено от 15% кожных покровов либо в ситуациях, когда глубокому поражению тканей подверглась площадь не менее 10%.

Чем больше пострадал ребенок, тем сильнее усугубляются признаки шока. Поэтому требуется не только вовремя определить степень поражения, но и оказать помощь, а также госпитализировать малыша в больницу. В большинстве случаев возникают следующие симптомы ожогового шока:

- слишком возбужденное или, напротив, заторможенное состояние;

- мысли путаются;

- ребенок может перестать разговаривать, не будет понимать, что он него хотят;

- кожа бледнеет, а конечности синеют;

- растет пульс, возникают трудности с дыханием, тошнота;

- появляются мышечные спазмы.

Шок практически наверняка проявится, если были обожжены дыхательные каналы. Он длится несколько часов, иногда дольше. Пострадавшего срочно госпитализируют в медицинское учреждение, где врач уточняет диагноз и подбирает корректные методы лечения.

Если в ожидании скорой необходимо оказать первую помощь, обычно используют промывания чистой холодной водой. Разрешено накладывание стерильной повязки, обработанной обеззараживающими средствами, а также применение заживляющих мазей. Однако в домашних условиях лучше ограничиться промываниями, поскольку неверный выбор средств для лечения детей усугубит проблему.

Первая помощь определяется также степенью повреждения. Легкие раны не требуют существенных мер. Достаточно обработать покровы охлажденной водой, наложить заживляющие препараты. В качестве антисептического средства используют слабый раствор нашатыря, теплую мыльную воду либо специализированный препарат, предназначенный для маленьких детей.

Для обеззараживания тканей рекомендуют использовать раствор фурацилина. При жалобах на болезненные ощущения поверхность ожога обрабатывают медикаментами с анестезирующим эффектом. Следите за тем, чтобы рекомендуемый в инструкции возраст совпадал с возрастом пострадавшего.

Если на обожженном участке образуются волдыри (неважно, с мутным или прозрачным содержимым), их запрещено прокалывать. При слабых и средних степенях поражения допустимо домашнее лечение, но под постоянным контролем врача. Терапия заключается в нанесении антисептических медикаментов, антибиотиков, заживляющих мазей, а также обезболивающих препаратов.

Избавиться от ожога 1 стадии можно меньше, чем за неделю. При 2 степени повреждение лечат в течение 2 недель. Во время терапии регулярно меняют повязки, одновременно удаляя отмирающие ткани.

Компрессы не используют при ранениях лица, слизистых оболочек. В этом случае рекомендована обработка жирными заживляющими средствами, которые не дадут тканям пересыхать и поспособствуют быстрому восстановлению. Некротические ткани разрешено удалять только после того, как они окончательно будут отторгнуты организмом. Корочки нельзя отрывать, даже при постоянном зуде. Это лишь увеличит период заживления.

Воспользоваться удобным способом вычисления травмированной поверхности допустимо в домашних условиях. После госпитализации врачи уточнят степень полученных травм. Тяжесть поражения определят не только в зависимости от общей площади поврежденных кожных покровов, но и при помощи места их локализации. Серьезными считаются ранения слизистых оболочек, лица, промежности, а также внутренние ожоги.

Правило девяток

Этот вариант считается одним из самых известных. Метод прост в использовании, хотя и не всегда точен. Приблизительные данные основываются на том, в какой части локализуется ожог. Для взрослых действует правило девяток, согласно которому тело разделено на несколько основных зон по 9% каждая.

Для детей подсчет изменен, поскольку пропорции их туловища иные. Согласно способу расчета, площадь ранений подсчитывают при помощи следующих данных:

- голова, шея занимают от 19 до 21% общей поверхности (зависит от возраста ребенка);

- каждая рука равна 9% покровов;

- ногам отведена поверхность от 15 до 17%;

- грудь и живот, а также спина занимают около 16%;

- площадь гениталий равна 1%, и этот показатель совпадает со взрослыми данными.

Чем младше ребенок, тем больше непропорциональность частей тела, поэтому при вычислении принимайте это в расчет. У малышей до года голова и шея иногда занимают больше 21% общей поверхности.

Несмотря на приблизительность способа вычисления, он спасает в ситуациях, когда необходимо быстро прикинуть площадь повреждений. В дальнейшем уточнят диагноз уже после доставки пострадавшего в больницу.

Метод Постникова

В конце 40-х годов Б. Постников разработал новую систему вычисления обожженных покровов. В прошлом веке способ получил популярность, но сегодня используется редко, поскольку слишком сложен в применении и отнимает много времени.

Суть метода в том, что на туловище пациента кладут стерильную повязку, на которой можно рисовать. Пораженные участки обводят при помощи маркера, фломастера или карандаша, а затем дублируют рисунок уже на миллиметровую бумагу. На основании полученных данных вычисляют процент обожженных тканей.

Правило ладони

Еще один известный способ предложил исследователь И. Глумов. Ученый взял за основу предположение, что ладонь человека составляет 1 процент от всей поверхности туловища. При помощи разработанного метода часто определяют приблизительные данные. Обычно этот вариант применяют, когда требуется быстро оценить размер обожженной области и оказать помощь пострадавшему.

Способ используют и для вычисления объема поврежденных покровов у детей. Однако учитывайте, что этот вариант предполагает применение ладони пострадавшего. То есть, в случае травмирования ребенка, используйте именно его руку для расчета данных.

Схема Вилявина

Принцип действия системы Г. Вилявина схож с методом Постникова. Однако вместо трудоемкого процесса перенесения контуров на бумагу применяют уменьшенные имитации туловища. На них отмечают пораженные участки, а затем вычисляют площадь на миллиметровой бумаге. Способ отличается высокой точностью.

Метод Долинина

Уже к 80-м годам методы расчета постепенно изменились. В. Долинин предложил использовать резиновые манекены, состоящие из двух половинок. Каждая из них содержит деления на зоны согласно процентному соотношению. Для вычисления закрашивают поврежденные зоны и определяют точные данные.

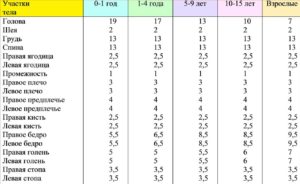

Метод Ланда и Браудера

Этот вариант предназначен для определения травм конкретно у детей. Существует специальная таблица, в которой учитывают возраст и вес ребенка. Способ вычисления точен и часто применяется для выяснения данных у детей младшего возраста. Средние показатели в процентном соотношении таковы:

- голова занимает до 20%;

- шея – 2%;

- грудная клетка – 10%;

- живот – 8%;

- спина – 11%;

- ягодицы – до 6%;

- кисти рук – 5%;

- бедра от 11 до 18% (зависит от возраста);

- голени – около 10%;

- стопы от 5 до 7%.

Определение зоны поражения требуется в тех ситуациях, когда ребенок получил серьезные ожоги. Этот показатель будет основополагающим при назначении восстановительной терапии. Произвести расчеты можно самостоятельно, чтобы оказать малышу правильную помощь еще до прибытия бригады медиков.

Источник

Для назначения корректной противоожоговой терапии, изначально нужно определить площадь ожога у детей. Повреждение кожных покровов может произойти в результате контакта с горячим предметом, кислотой, пламенем и многими другими факторами. Важно своевременно выявить параметры повреждения для оказания адекватной помощи маленькому пациенту.

Методы определения

Сложность и тяжесть травмы зависит от объёма обожженной области. Существует несколько основных способов для самостоятельного определения процента ожога у ребенка.

Правило «девяток»

Это простой метод диагностирования, который можно применять в домашних условиях. Измеряя площадь ожога у детей и взрослых по правилу «девяток» не нужно использовать специальных инструментов.

По этой методике, все тело человека разделено на несколько основных зон, каждая из которых кратна цифре «9»:

- Туловище (с одной стороны) – 16%;

- Нижняя конечность (вместе со стопой и голенью) – 17%;

- Рука (целиком) – 9%;

- Голова и шея – 15%;

- Промежности – 1%.

Площадь ожога у детей 1 года жизни определяется с учетом непропорциональности тела малышей, голова у них больше, а ножки меньше.

- Голова и шея — 19%;

- Нижние конечности — 15%.

Правило девяток дающее достоверный результат, является довольно простым способом установления размера обожженного участка.

Метод Постникова

Это не очень популярный способ определения площади ожога у детей за счет своей трудоемкости выполнения. Метод Постникова представляет собой необходимость нанесения на тело пострадавшего целлофановой пленки или тонких марлевых салфеток, бинта. Перевести контуры на миллиметровую бумагу, а после снять и вычислить математически нужный размер, при помощи таблицы. Данный способ из-за сложности практически не используется.

Правило «ладони»

Данный метод диагностики был разработан в 1953 году ученым И. Глумовым. Метод ладони является одним из самых простых вариантов, как вычислить процент ожога у детей. Его часто используют медики при срочном определении приблизительного размера, чтобы экстренно оказать меры терапии.

Суть методики в том, что ладонь человека равна 1% площади его тела. Примерно приложив кисть к участку поражения, можно запросто вычислить габариты травмы. Метод ладони используется настолько же часто, как и правило «9», чтобы вычислить поверхностное повреждение кожи.

Важно! Площадь ожога у детей по правилу ладони определяется при помощи ручки самого ребенка, а не взрослого человека.

Схема Вилевина

Схема разработана в виде специального штампа, на котором изображен силуэт человека. Обожженную область на штампе закрашивают и на миллиметровой бумаге определяют распространенность пораженных участков.

Метод Долинина

Ученый Долинин в 1983 году разработал специальный метод определение площади ожога у детей. Принцип основан на разборном/сборном резиновом штампе, содержащего все части человеческого тела. Передняя сторона макета включает 51 часть, задняя сторона — 49 частей. Каждая деталь штампа равно 1%, выбирая приблизительную область травмы можно высчитать размер раны.

Метод Ленда и Броудера

Данный способ чаще всего используется для определения площади ожога у детей до 1 года. В юном возрасте, размер травмированного участка равняется:

- Стопы и голени – 8,5%.

- Шеи и голова – 21%.

- Бедра – 5,5%.

- Промежность – 1%.

- Туловище – 16%.

Лечение зависит от степени, места и размера раны. Очень важным является точное определение всех параметров повреждения, своевременная первая помощь и качественная противоожоговая терапия для маленького пациента.

Источник

Определение площади ожогов может проводиться разными методами. Ниже приведем основные и наиболее удобные способы определения.

Тяжесть состояния пациента зависит от площади его ожогов. Учитывая все индивидуальные особенности пострадавшего, а также площадь поражения, врач назначает индивидуальный курс лечения.

Выяснить в первые дни то, насколько тяжелые ожоги, достаточно сложно, так как нет объективных признаков. Множество данных расчетов основывается на том, что определяется общая площадь поражения и более точно определяется площадь глубокого ожога. Самый простой способ прогноза – использование правила сотни.

Если сумма чисел, а именно возраст пациента и общая площадь поражения, максимально приближается к сотне или превышает 100, то термическое поражение довольно сомнительное либо даже неблагоприятное. Данный способ можно применять исключительно для взрослых.

Способ №1. «Правило девятки»

Этот способ определения площади ожогов был изобретен в 1951 году ученым А.Уоллесом. Метод помогает достаточно быстро выяснить, какая же степень поражения, без использования разнообразных подручных предметов. Все полученные данные неточные, а лишь приблизительные.

Основан этот способ на том, что тело необходимо разделить на зоны. Каждая зона, если взять в процентном соотношении, равна 9. Соответственно, голова и шея – это 9%, если брать от всей площади кожи, каждая поверхность конечности – по 9%, а передняя/задняя часть туловища – 36% (по 18% на каждую часть). И оставшийся один процент отводится зоне гениталий. Для детей «Правило девятки» иногда показывает очень неточные результаты, так как у них данные пропорции немного отличаются.

Способ №2. «Правило ладони»

Данный метод даже проще предыдущего. Предложил его в 1953 году И. Глумов. Зону ожога необходимо приравнять к ладони пациента. Примерный процент составляет приблизительно 1% от общей поверхности всего тела человека. Как правило, вышеуказанный способ используется параллельно с «Правилом ладони».

Способ №3. Метод Постникова

Данный способ довольно сильно устарел, так как он достаточно трудоемкий. На место, где произошел ожог, необходимо наложить стерильную марлевую повязку, на нее нужно нанести контур повреждения. Затем необходимо форму, которая получилась, приложить на миллиметровую бумагу и произвести расчет общей поверхности ожога по отношению к поверхности кожного покрова. По причине того что данный способ достаточно сложно использовать и занимает это слишком много времени, его почти не применяют.

Способ №4. Схема Вилявина

На схеме, где изображен уменьшенный почти в десять раз человеческий силуэт, необходимо просто закрасить место, где возникло поражение. Учитывать необходимо, что для каждой степени поражения нужно использовать разный цвет. При помощи данного способа великолепно получается следить за площадью и степенью поражения в процессе его лечения.

Способ №5. Метод Долинина изобретен в 1983 году

Метод заключается в том, что специальный резиновый штамп, на котором находится силуэт задней и передней поверхности тела человека, делится на 100 равных частей. На передней поверхности – 51 участок, а на задней поверхности – 49 участков, каждый участок равен 1% поверхности тела. На этой схеме необходимо закрашивать степень поражения, а затем просто сложить полученные цифры.

Способ №6. Метод Ленда и Броудера

Данный метод помогает высчитать площадь ожога у малышей, с учетом факта возрастного соотношения площади определенных участков тела. У детей возрастной категории меньше одного года вся площадь головы и шеи равна 21%, передняя и задняя поверхность туловища – 16%, бедра – 5,5 %, голени и стопы – 8,5 %, промежности – 1 %.

Способ №7. Метод Арьева

Необходимо заполнить скицы специальными чернилами. В период, когда назначается курс лечения, все зарисовки можно корректировать. В уже существующий рисунок вносятся новые данные, которые характеризуют заживание ожогов 1 и 2 степени либо же обнаружение иных участков повреждения 3 и 4 степени, образование ран, которые закрыты трансплантатами и др. Единственным минусом данного метода является тот факт, что боковые поверхности не нанесены на скиц. Для этого необходимо дополнительно делать профильные скицы.

То, насколько тяжелое состояние пациента, непосредственно зависит от того, на каком участке тела произошло поражение. Сильные, глубокие ожоги в области лица, половых органов, кисти, паха могут привести к полному обезображиванию, а также потери трудоспособности, в некоторых случаях – к инвалидности.

Источник

Травмы кожных покровов образуются даже при условии соблюдения всех требований безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо правильно оценить область поражения, вычислить площади ожогов. Это позволит понять, как оказывать первую помощь человеку, и как срочно требуется госпитализация. В статье собраны методы определения точной площади ожога, прогноз шансов на выздоровление и классификация разных ожогов по площади.

Симптоматика

Оценка состояния пациента производится в зависимости от признаков ранений, которые распространяются на разнообразные участки тела. Существуют признаки, которые появляются в зависимости от степени поражения. Есть травмы, не совместимые с жизнью. Статистика выживаемости говорит о том, что ранения на последней стадии чаще приводят к летальному исходу.

Проявления бывают следующими:

- обожженная область приобретает красный оттенок, а при серьезных поражениях становится обуглено-черной;

- ткани опухают. Чем серьезнее повреждение, тем больше отек;

- на пострадавших участках возникают волдыри, наполненные прозрачным или мутным содержимым. Их запрещается прокалывать;

- через какое-то время образуется сухая корка, что указывает на отмирание тканей;

- в зависимости от тяжести травмирования присутствует слабо или сильно выраженный болевой синдром;

- кожа обугливается при сильных повреждениях.

Определение площади

Площадь ожога определяют при помощи одного или нескольких популярных методов. Для расчетов разработаны разные способы точного определения площади ожога. Степень поражения определяется не только в процентах от пораженного кожного покрова, но также вычисляется от локализации раны.

Если повреждено 25% поверхности, это является серьезной травмой. Срочная госпитализация требуется при ожогах 15% поверхности. При повреждении свыше 50% происходят практически необратимые процессы. При 60 или 70% шансы на выживание пострадавшего минимальны, а при 95% обожженной поверхности человек умирает.

Правило сотни

Данный метод является приблизительным. Складывают сумму того, насколько обожжено туловище в процентах и возраст пострадавшего. Полученный результат должен быть меньше ста. Если число больше, это говорит о том, что травма серьезная и требует срочной госпитализации. Этот вариант применяется только для взрослых.

Правило девяток

Определение общей площади ожоговой поверхности по методу Уоллеса происходит по единой модели, которая также считается приблизительной. Правило девятки при различных ожогах заключается в том, что все части туловища делят по процентам:

- голова – 9% от общей поверхности;

- каждая из рук – 9%;

- площадь ожога обеих нижних конечностей составляет 36% (по 18 на каждую и по 9 на голенную и бедренную части);

- передняя и задняя поверхность туловища также занимают по 18% (по 9 на живот, грудь, верхнюю и нижнюю часть спины);

- 1% выделяют на паховую область, поражение которой способствует развитию ожогового шока.

Этот метод также применим лишь для взрослых, поскольку у детей соотношение частей тела не совпадает.

Правило ладони

Следующий вариант еще проще. Он заключается в том, что 1% покровов равен одной ладони. Этот вариант вычисления предложил в начале 50-х гг исследователь И. Глумов.

При использовании метода ладонь не прикладывают к пострадавшим участкам, а располагают над ними. При обширных поражениях применение подобного способа не всегда оправдано.

Метод Постникова

Этот вариант изобретен Б. Постниковым в 1949 г. Считается наиболее эффективным и точным, хотя редко применяется из-за сложности. Использование занимает много времени, что при серьезных травмах недопустимо.

Суть заключается в том, что на тело пострадавшего накладывают тонкую стерильную ткань, затем отмечают поврежденные области. Полученный рисунок переносят на миллиметровую бумагу и в процентном соотношении определяют, насколько пострадала поверхность тела.

Метод Долинина

Следующий способ разработан в начале 80-х годов прошлого века. Для этого пользуются имитацией человеческого туловища, которая разделена на заднюю и переднюю часть, а также содержит деление на 100 равнозначных областей (для определения процентного соотношения).

На разработанной схеме заштриховывают те же области, которые пострадали у конкретного пациента. На основе этого вычисляют общую площадь поражения.

Определить, насколько пострадали кожные покровы при различных травмах, жизненно необходимо. Это требуется для оказания правильной первой помощи и госпитализации по показаниям. Самостоятельно пользуются правилом девяток или вычисляют площадь, применяя руку. После госпитализации пациента врачи воспользуются другими, более показательными, способами выявления пораженных зон.

Источник