Работа при растяжении образца

Лабораторная работа № 1

Цель работы – изучить поведение малоуглеродистой стали при растяжении и определить ее механические характеристики.

Основные сведения

Испытания на растяжение являются основным и наиболее распространенным методом лабораторного исследования и контроля механических свойств материалов.

Эти испытания проводятся и на производстве для установления марки поставленной заводом стали или для разрешения конфликтов при расследовании аварий.

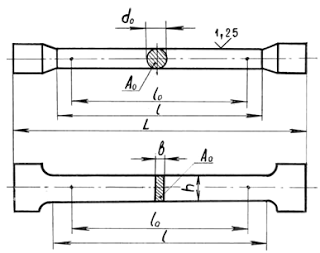

В таких случаях, кроме металлографических исследований, определяются главные механические характеристики на образцах, взятых из зоны разрушения конструкции. Образцы изготавливаются по ГОСТ 1497-84 и могут иметь различные размеры и форму (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Образцы для испытания на растяжение

Между расчетной длиной образца lо и размерами поперечного сечения Ао (или dо для круглых образцов) выдерживается определенное соотношение:

В испытательных машинах усилие создается либо вручную — механическим приводом, либо гидравлическим приводом, что присуще машинам с большей мощностью.

В данной работе используется универсальная испытательная машина УММ-20 с гидравлическим приводом и максимальным усилием 200 кН, либо учебная универсальная испытательная машина МИ-40КУ (усилие до 40 кН).

Порядок выполнения и обработка результатов

Образец, устанавливаемый в захватах машины, после включения насоса, создающего давление в рабочем цилиндре, будет испытывать деформацию растяжения. В измерительном блоке машины есть шкала с рабочей стрелкой, по которой мы наблюдаем рост передаваемого усилия F.

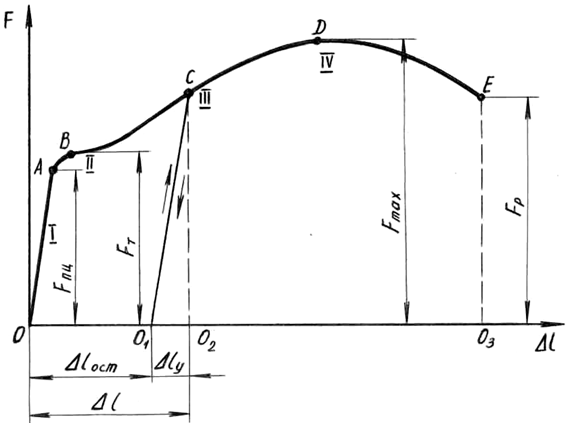

Зависимость удлинения рабочей части образца от действия растягивающей силы во время испытания отображается на миллиметровке диаграммного аппарата в осях F-Δl (рис. 1.2).

В начале нагружения деформации линейно зависят от сил, потому участок I диаграммы называют участком пропорциональности. После точки В начинается так называемый участок текучести II.

На этой стадии стрелка силоизмерителя как бы спотыкается, приостанавливается, от точки В на диаграмме вычерчивается либо прямая, параллельная горизонтальной оси, либо слегка извилистая линия — деформации растут без увеличения нагрузки. Происходит перестройка структуры материала, устраняются нерегулярности в атомных решетках.

Далее самописец рисует участок самоупрочнения III. При дальнейшем увеличении нагрузки в образце происходят необратимые, большие деформации, в основном концентрирующиеся в зоне с макронарушениями в структуре – там образуется местное сужение — «шейка».

На участке IV фиксируется максимальная нагрузка, затем идет снижение усилия, ибо в зоне «шейки» сечение резко уменьшается, образец разрывается.

При нагружении на участке I в образце возникают только упругие деформации, при дальнейшем нагружении появляются и пластические — остаточные деформации.

Если в стадии самоупрочнения начать разгружать образец (например, от т. С), то самописец будет вычерчивать прямую СО1. На диаграмме фиксируются как упругие деформации Δlу (О1О2), так и остаточные Δlост (ОО1). Теперь образец будет обладать иными характеристиками.

Так, при новом нагружении этого образца будет вычерчиваться диаграмма О1CDЕ, и практически это будет уже другой материал. Эту операцию, называемую наклеп, широко используют, например, в арматурных цехах для улучшения свойств проволоки или арматурных стержней.

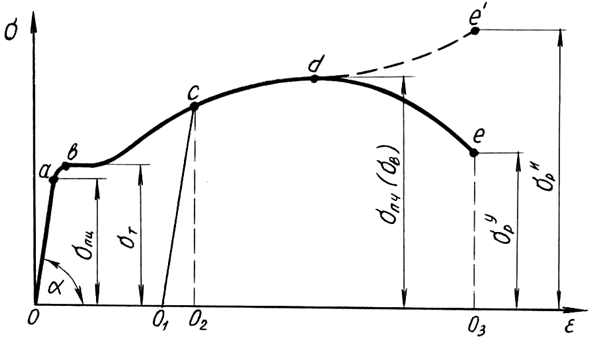

Диаграмма растяжения (рис. 1.2) характеризует поведение конкретного образца, но отнюдь не обобщенные свойства материала. Для получения характеристик материала строится условная диаграмма напряжений, на которой откладываются относительные величины – напряжения σ=F/A0 и относительные деформации ε=Δl/l0 (рис. 1.3), где А0, l0 – начальные параметры образца.

Рис. 1.2. Диаграмма растяжения образца из малоуглеродистой стали

Рис. 1.3. Условная диаграмма напряжений при растяжении

Условная диаграмма напряжений при растяжении позволяет определить следующие характеристики материала (рис. 1.3):

σпц – предел пропорциональности – напряжение, превышение которого приводит к отклонению от закона Гука. После наклепа σпц может быть увеличен на 50-80%;

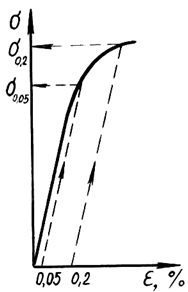

σу – предел упругости – напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,05%. Напряжение σу очень близко к σпц и обнаруживается при более тонких испытаниях. В данной работе σу не устанавливается;

σт – предел текучести – напряжение, при котором происходит рост деформаций при постоянной нагрузке.

Иногда явной площадки текучести на диаграмме не наблюдается, тогда определяется условный предел текучести, при котором остаточные деформации составляют ≈0,2% (рис. 1.4);

Рис. 1.4. Определение предела упругости и условного предела текучести

σпч (σв) – предел прочности (временное сопротивление) – напряжение, соответствующее максимальной нагрузке;

σр – напряжение разрыва. Определяется условное σур и истинное σир=Fр/Аш, где Аш – площадь сечения «шейки» в месте разрыва.

Определяются также характеристики пластичности – относительное остаточное удлинение

δ = (l1 – l0)∙100% / l0,

где l1 – расчетная длина образца после разрыва,

и относительное остаточное сужение

ψ = (А0 — Аш)∙100% / А0.

По диаграмме напряжений можно приближенно определить модуль упругости I рода

E=σпц/ε=tgα,

причем после операции наклепа σпц возрастает на 20-30%.

Работа, затраченная на разрушение образца W, графически изображается на рис. 1.2 площадью диаграммы OABDEO3. Приближенно эту площадь определяют по формуле:

W = 0,8∙Fmax∙Δlmax.

Удельная работа, затраченная на разрушение образца, говорит о мере сопротивляемости материала разрушению w = W/V, где V = A0∙l0 – объем рабочей части образца.

По полученным прочностным и деформационным характеристикам и справочным таблицам делается вывод по испытуемому материалу о соответствующей марке стали

Контрольные вопросы

- Изобразите диаграмму растяжения образца из малоуглеродистой стали (Ст.3). Покажите полные, упругие и остаточные абсолютные деформации при нагружении силой, большей, чем Fт.

- На каком участке образца происходят основные деформации удлинения? Как это наблюдается на образце? Какие нагрузки фиксируются в этот момент?

- Объясните, почему после образования шейки дальнейшее растяжение происходит при все уменьшающейся нагрузке?

- Перечислите механические характеристики, определяемые в результате испытаний материала на растяжение. Укажите характеристики прочности и пластичности.

- Дайте определение предела пропорциональности.

- Дайте определение предела упругости.

- Дайте определение предела текучести.

- Дайте определение предела прочности.

- Как определить предел текучести при отсутствии площадки текучести? Покажите, как это сделать, по конкретной диаграмме.

- Какие деформации называются упругими, какие остаточными? Укажите их на полученной в лабораторной работе диаграмме растяжения стали.

- Как определяется остаточная деформация после разрушения образца?

- Выделите на диаграмме растяжения образца из мягкой стали упругую часть его полного удлинения для момента действия максимальной силы.

- Какое явление называется наклепом? До какого предела можно довести предел пропорциональности материалов с помощью наклепа?

- Как определяется работа, затраченная на разрушение образца? О каком свойстве материала можно судить по удельной работе, затраченной на разрушение образца?

- Как определить марку стали и допускаемые напряжения для нее после проведения лабораторных испытаний?

- Чем отличается диаграмма истинных напряжений при растяжении от условной диаграммы?

- Можно ли определить модуль упругости материала по диаграмме напряжений?

- Как определить работу, затрачиваемую на деформации текучести лабораторного образца?

Испытание материалов на сжатие >

Краткая теория >

Примеры решения задач >

Источник

Внутренние усилия при растяжении-сжатии.

Осевое (центральное) растяжение или сжатие прямого бруса вызывается внешними силами, вектор равнодействующей которых совпадает с осью бруса. При растяжении или сжатии в поперечных сечениях бруса возникают только продольные силы N. Продольная сила N в некотором сечении равна алгебраической сумме проекции на ось стержня всех внешних сил, действующих по одну сторону от рассматриваемого сечения. По правилу знаков продольной силы N принято считать, что от растягивающих внешних нагрузок возникают положительные продольные силы N, а от сжимающих — продольные силы N отрицательны (рис. 5).

Чтобы выявить участки стержня или его сечения, где продольная сила имеет наибольшее значение, строят эпюру продольных сил, применяя метод сечений, подробно рассмотренный в статье:

Анализ внутренних силовых факторов в статистически определимых системах

Ещё настоятельно рекомендую взглянуть на статью:

Расчёт статистически определимого бруса

Если разберёте теорию в данной статье и задачи по ссылкам, то станете гуру в теме «Растяжение-сжатие» =)

Напряжения при растяжении-сжатии.

Определенная методом сечений продольная сила N, является равнодействующей внутренних усилий распределенных по поперечному сечению стержня (рис. 2, б). Исходя из определения напряжений, согласно выражению (1), можно записать для продольной силы:

где σ — нормальное напряжение в произвольной точке поперечного сечения стержня.

Чтобы определить нормальные напряжения в любой точке бруса необходимо знать закон их распределения по поперечному сечению бруса. Экспериментальные исследования показывают: если нанести на поверхность стержня ряд взаимно перпендикулярных линий, то после приложения внешней растягивающей нагрузки поперечные линии не искривляются и остаются параллельными друг другу (рис.6, а). Об этом явлении говорит гипотеза плоских сечений (гипотеза Бернулли): сечения, плоские до деформации, остаются плоскими и после деформации.

Так как все продольные волокна стержня деформируются одинаково, то и напряжения в поперечном сечении одинаковы, а эпюра напряжений σ по высоте поперечного сечения стержня выглядит, как показано на рис.6, б. Видно, что напряжения равномерно распределены по поперечному сечению стержня, т.е. во всех точках сечения σ = const. Выражение для определения величины напряжения имеет вид:

Таким образом, нормальные напряжения, возникающие в поперечных сечениях растянутого или сжатого бруса, равны отношению продольной силы к площади его поперечного сечения. Нормальные напряжения принято считать положительными при растяжении и отрицательными при сжатии.

Деформации при растяжении-сжатии.

Рассмотрим деформации, возникающие при растяжении (сжатии) стержня (рис.6, а). Под действием силы F брус удлиняется на некоторую величину Δl называемую абсолютным удлинением, или абсолютной продольной деформацией, которая численно равна разности длины бруса после деформации l1 и его длины до деформации l

Отношение абсолютной продольной деформации бруса Δl к его первоначальной длине l называют относительным удлинением, или относительной продольной деформацией:

При растяжении продольная деформация положительна, а при сжатии – отрицательна. Для большинства конструкционных материалов на стадии упругой деформации выполняется закон Гука (4), устанавливающий линейную зависимость между напряжениями и деформациями:

где модуль продольной упругости Е, называемый еще модулем упругости первого рода является коэффициентом пропорциональности, между напряжениями и деформациями. Он характеризует жесткость материала при растяжении или сжатии (табл. 1).

Таблица 1

Модуль продольной упругости для различных материалов

Абсолютная поперечная деформация бруса равна разности размеров поперечного сечения после и до деформации:

Соответственно, относительную поперечную деформацию определяют по формуле:

При растяжении размеры поперечного сечения бруса уменьшаются, и ε’ имеет отрицательное значение. Опытом установлено, что в пределах действия закона Гука при растяжении бруса поперечная деформация прямо пропорциональна продольной. Отношение поперечной деформации ε’ к продольной деформации ε называется коэффициентом поперечной деформации, или коэффициентом Пуассона μ:

Экспериментально установлено, что на упругой стадии нагружения любого материала значение μ = const и для различных материалов значения коэффициента Пуассона находятся в пределах от 0 до 0,5 (табл. 2).

Таблица 2

Коэффициент Пуассона.

Абсолютное удлинение стержня Δl прямо пропорционально продольной силе N:

Данной формулой можно пользоваться для вычисления абсолютного удлинения участка стержня длиной l при условии, что в пределах этого участка значение продольной силы постоянно. В случае, когда продольная сила N изменяется в пределах участка стержня, Δl определяют интегрированием в пределах этого участка:

Произведение (Е·А) называют жесткостью сечения стержня при растяжении (сжатии).

Механические свойства материалов.

Основными механическими свойствами материалов при их деформации являются прочность, пластичность, хрупкость, упругость и твердость.

Прочность — способность материала сопротивляться воздействию внешних сил, не разрушаясь и без появления остаточных деформаций.

Пластичность – свойство материала выдерживать без разрушения большие остаточные деформации. Неисчезающие после снятия внешних нагрузок деформации называются пластическими.

Хрупкость – свойство материала разрушаться при очень малых остаточных деформациях (например, чугун, бетон, стекло).

Идеальная упругость – свойство материала (тела) полностью восстанавливать свою форму и размеры после устранения причин, вызвавших деформацию.

Твердость – свойство материала сопротивляться проникновению в него других тел.

Рассмотрим диаграмму растяжения стержня из малоуглеродистой стали. Пусть круглый стержень длинной l0 и начальным постоянным поперечным сечением площади A0 статически растягивается с обоих торцов силой F.

Диаграмма сжатия стержня имеет вид (рис. 10, а)

где Δl = l — l0 абсолютное удлинение стержня; ε = Δl / l0 — относительное продольное удлинение стержня; σ = F / A0 — нормальное напряжение; E — модуль Юнга; σп — предел пропорциональности; σуп — предел упругости; σт — предел текучести; σв — предел прочности (временное сопротивление); εост — остаточная деформация после снятия внешних нагрузок. Для материалов, не имеющих ярко выраженную площадку текучести, вводят условный предел текучести σ0,2 — напряжение, при котором достигается 0,2% остаточной деформации. При достижении предела прочности в центре стержня возникает локальное утончение его диаметра («шейка»). Дальнейшее абсолютное удлинение стержня идет в зоне шейки ( зона местной текучести). При достижении напряжением предела текучести σт глянцевая поверхность стержня становится немного матовой – на его поверхности появляются микротрещины (линии Людерса-Чернова), направленные под углом 45° к оси стержня.

Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии.

Опасным сечением при растяжении и сжатии называется поперечное сечение бруса, в котором возникает максимальное нормальное напряжение. Допускаемые напряжения вычисляются по формуле:

где σпред — предельное напряжение (σпред = σт — для пластических материалов и σпред = σв — для хрупких материалов); [n] — коэффициент запаса прочности. Для пластических материалов [n] = [nт] = 1,2 … 2,5; для хрупких материалов [n] = [nв] = 2 … 5, а для древесины [n] = 8 ÷ 12.

Расчеты на прочность при растяжении и сжатии.

Целью расчета любой конструкции является использование полученных результатов для оценки пригодности этой конструкции к эксплуатации при минимальном расходе материала, что находит отражение в методах расчета на прочность и жесткость.

Условие прочности стержня при его растяжении (сжатии):

При проектном расчете определяется площадь опасного сечения стержня:

При определении допускаемой нагрузки рассчитывается допускаемая нормальная сила:

Расчет на жесткость при растяжении и сжатии.

Работоспособность стержня определяется его предельной деформацией [ l ]. Абсолютное удлинение стержня должно удовлетворять условию:

Часто дополнительно делают расчет на жесткость отдельных участков стержня.

Следующая важная статья теории:

Изгиб балки

Источник

Работа внешних сил совершается на перемещениях, которые получают точки приложения сил к телу в результате деформации. Если деформации тела совершенно упруги, то после снятия нагрузки затраченная энергия возвращается телом в виде механической энергии.

Потенциальной энергией деформации называется энергия, которая накапливается в деформированном объеме в процессе наложения системы нагрузок.

Рассмотрим потенциальную энергию деформации в пределах действия закона Гука. В области упругих деформаций можно считать, что работа внешних сил полностью переходит в потенциальную энергию деформации, т. е. w = U, где w — работа внешней силы, U — потенциальная энергия деформации.

Приложим к стержню (рис. 18, а) растягивающую силу F, медленно возрастающую от нуля до конечного значения. До определенных пределов нагружения между приложенной внешней нагрузкой и вызванным ею удлинением стержня существует линейная зависимость (рис. 18, б).

Рис. 18. Схема к определению потенциальной энергии деформации: а) расчетная схема энергии деформации; б) линейный закон сопротивления

Сила F будет производить работу на перемещении ебм, произведенную текущей силой F на элементарном перемещении

Для определения полной работы, которую совершает переменная сила F на перемещении Д/, проинтегрируем выражение (26):

Исходя из геометрического смысла интеграла, можно сказать, что применительно к рассматриваемому случаю, работа силы F на перемещении, равном А/, будет численно равна площади заштрихованного треугольника и определится по формуле

Выразим перемещение 6- Д/ через внешнюю силу F:

Подставив это выражение в (27), получим

Для однородного стержня N-F, тогда

В некоторых задачах, для того чтобы исключить влияние размеров, вводят понятие удельной потенциальной энергии и. Под удельной потенциальной энергией понимается энергия, отнесенная к единице первоначального объема стержня: и = U/V0, где Уо — начальный объем стержня.

Подставив в последнюю формулу V0 = А I и выражение (28) для потенциальной энергии, получим

Единицей энергии в системе СИ является джоуль (Дж), единицей удельной энергии деформации будет джоуль на кубический метр (Дж/м3).

Потенциальная энергия деформации широко применяется в расчетной практике.

Рассмотрим примеры решения задач на растяжение — сжатие.

Пример 3. Стальная тяга длиной / = 8 м и площадью поперечного сечения А = 8 см2 под действием растягивающей нагрузки получила абсолютное удлинение Д/ = 5,7 мм. Определить величину нагрузки F и напряжения о, если известно, что модуль продольной упругости материала тяги Е= 2-106 МПа.

Решение

Находим относительное удлинение:

Пользуясь законом Гука, определим величину напряжения:

Определим величину нагрузки:

Пример 4. Определить напряжение, возникающее в поперечном сечении стального стержня, его абсолютное Д/ и относительное в удлинения, если диаметр d= 40 мм, длина / = 1,5 м, растягиваемая сила F = 100 кН, модуль упругости материала стержня Е- 2-106 МПа.

Решение

Вычислим напряжение:

Находим абсолютное удлинение:

Определяем относительное удлинение:

Пример 5. Проверить прочность заданного стального стержня (рис. 19, а) площадью поперечного сечения А= 5 см2 и определить перемещения сечений С-С и D-D если F = 70 кН, /*2= 120 кН, [а]= 150 МПа.

Рис. 19. Расчет на прочность консольного стержня: а) расчетная схема стержня; б) эпюра продольных сил

Решение

Стержень имеет два участка длинами 5а и 2а, в пределах каждого из которых продольная сила постоянна; границей участков служит место приложения силы F2.

Применяя метод сечений, определяем значение продольной силы A^i в пределах первого (правого) участка:

ЛГ,= F,=70 кН .

Этот участок испытывает растяжение, и величину считаем положительной.

В сечениях второго участка

Этот участок испытывает сжатие, и величину Mi при построении эпюры N считаем отрицательной. Эпюра продольных сил показана на рис. 19, б.

Определяем нормальные напряжения на первом и втором участках:

В пределах каждого из участков напряжения постоянны.

Так как в нашем случае сечение стержня постоянно по всей длине, то эпюра а будет подобна эпюре N и будет отличаться от нее только масштабом, поэтому в данном случае имеет смысл построить лишь одну эпюру N.

Для расчета на прочность интерес представляет то сечение, в котором возникают наибольшие напряжения, это сечение и подлежит проверке на прочность:

Таким образом, прочность данного стержня достаточная.

Теперь приступим к определению перемещений указанных сечений. Известно, что перемещение в заделке сечения В-В Д/В-в = 0. Перемещение какого-либо поперечного сечения стержня равно изменению длины (удлинению или укорочению) части стержня, заключенной между рассматриваемым сечением и заделкой. Так, в частности, перемещение сечения С-С относительно неподвижного сечения В-В равно укорочению участка стержня длиной 2а и сечение С-С, очевидно, переместится влево на величину

Для определения перемещения сечения D-D относительно неподвижного сечения В-В надо алгебраически просуммировать изменения длин первого и второго участков стержня. Условно примем перемещения вправо, соответствующие удлинению,

положительными, тогда

Перемещение сечения D-D, очевидно, равно полному изменению длины стержня. Таким образом стержень удлиняется, и сечение D-D перемещается вправо на 0,5 мм.

Источник