Пульсирующая гематома по узи

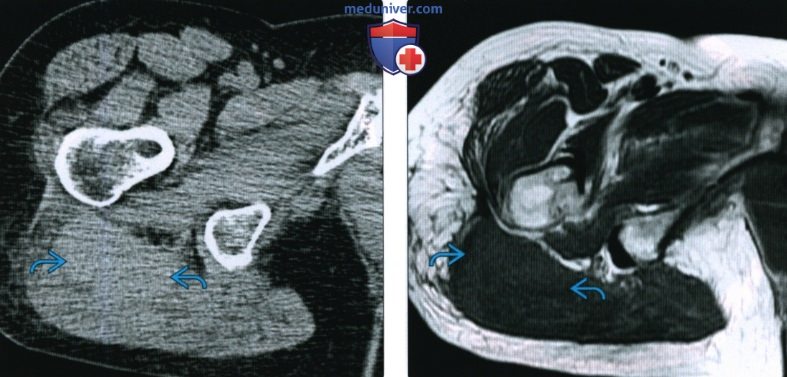

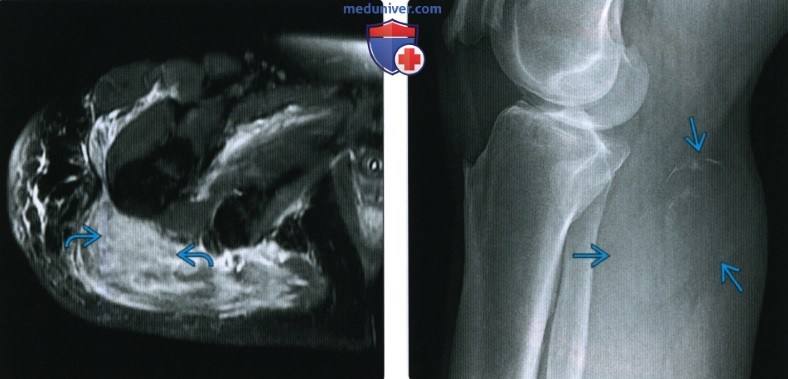

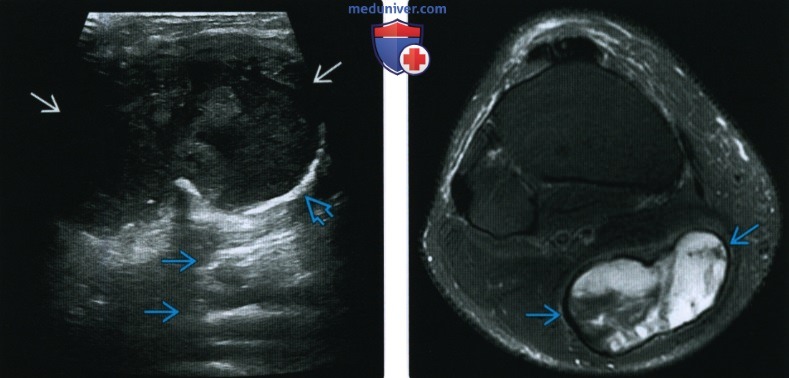

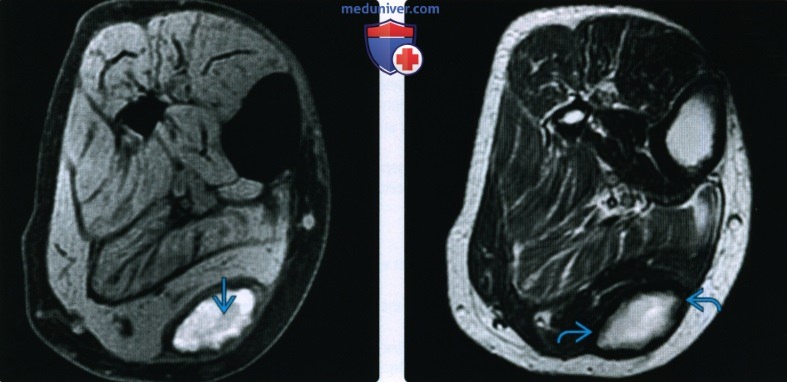

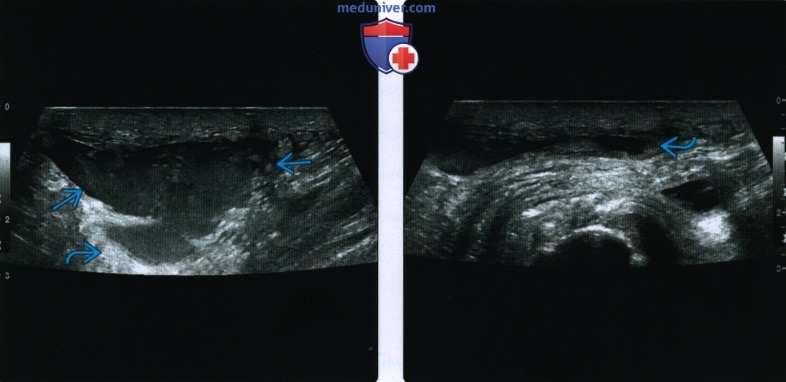

КТ, МРТ, УЗИ при гематомеа) Определения: б) Визуализация гематомы: 1. Общая характеристика: 2. Рентгенография: 3. КТ при гематоме:

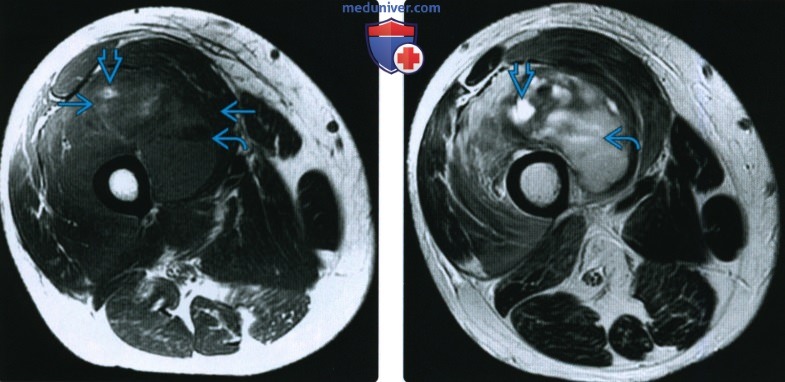

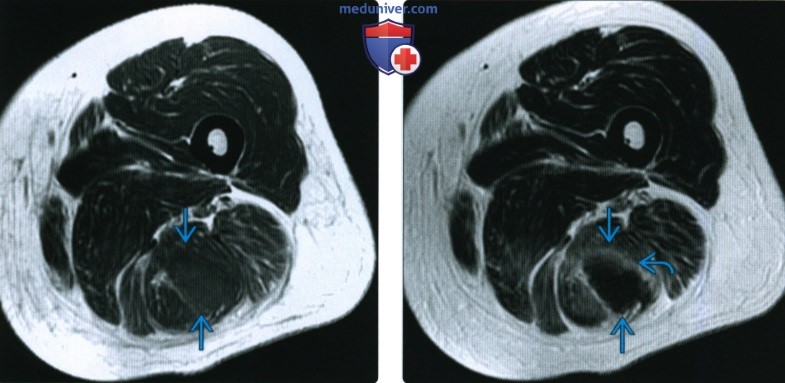

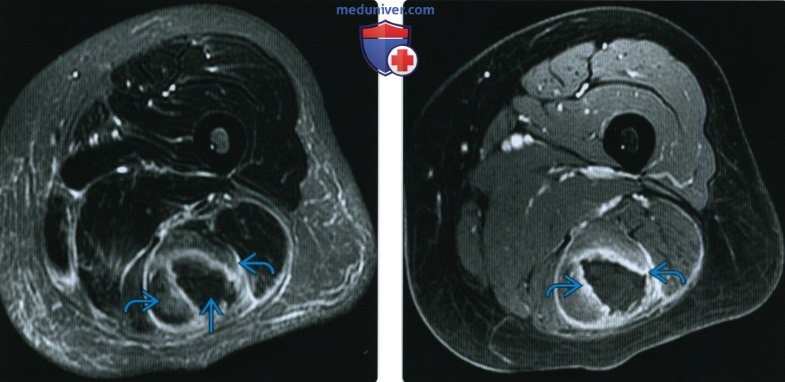

4. МРТ при гематоме: • Т2 ВИ: • Т1 ВИ С+: • Заключение: МР картина чрезвычайно сложная и вариабельная:

5. УЗИ: 6. Ангиография: 7. Рекомендации по визуализации: в) Дифференциальная диагностика гематомы: 1. Солидная опухоль: 2. Инфаркт мышцы: 3. Гигрома: г) Патология: 1. Общая характеристика: 2. Макроскопические и хирургические особенности: д) Клинические особенности гематомы: 1. Проявления: 2. Демография: 3. Течение и прогноз: 4. Лечение: е) Диагностическая памятка: 1. Следует учесть: 2. Советы по интерпретации изображений: 3. Рекомендации по отчетности: ж) Список использованной литературы: — Также рекомендуем «Признаки инородного тела (лучевые признаки)» Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 23.9.2020 |

Источник

При ранении колющими предметами или при попадании в тело мелких осколков может возникнуть заболевание пульсирующая гематома. Ее лечение производится квалифицированным специалистом, нередко хирургическим способом.

При сильном кровотечении возникают серьезные заболевания. Пульсирующая гематома относится к одним из них. Пульсирующие гематомы относятся к закрытым ранам. Гематома сохраняет связь с поврежденным сосудом и область начинает пульсировать. При осложнениях болезнь может превратиться в травматическую артериальную аневризму.

Образование пульсирующей гематомы напрямую связано с кровоизлиянием. Сильный кровоток из артерии образует внутритканевое скопление крови. Полости артерии передается пульсирующая волна. Отсюда происходит само название — пульсирующая гематома.

Классификация гематом различна. Заболевание различают в зависимости от ткани или органа, на котором она расположена. В связи с этим, бывают гематомы печени, почек, внутримышечные и так далее. По состоянию излившейся крови отличают гематомы свернувшиеся, инфицированные или нагноившиеся. По просвету кровеносного сосуда гематомы бывают пульсирующие и нет.

При пульсирующей гематоме область повреждения пульсирует. При пальпации ощущается припухлость. Степень заболевания оценивается при УЗИ. Проводится анализ состояния кровотока. Советуют провести местную анестезию и осуществляют аспирацию шприцем крови из пульсирующей гематомы. Затем накладывают давящую повязку.

Распознать пульсирующую гематому несложно. Припухлость в области расположения крупной артерии — самый верный признак. Кровь на периферии раны свертывается. Гематома становится более четкой и оформленной. Иными словами гематома представляет собой опухоль. Не пульсируют лишь очень глубокие раны. В конечности ощущаются боли. Это происходит от того, что соседние нервы сдавливаются. Ткани отекают и бледнеют. Сама опухоль плотна и болезненна на ощупь.

Нередко пульсирующая гематома сопряжена с осложнениями. Может возникнуть омертвение конечностей, произойти заражение инфекцией или открыться вторичное кровотечение. Кровь может появиться в результате прорыва стенки гематомы под воздействием большого кровяного давления.

Раньше пульсирующие гематомы вскрывали и часто путали с флегмонами. При гематоме происходит незначительное повышение температуры. Нет повышенного лейкоцитоза. В редких случаях гематома требует операционного вмешательства. Это происходит при угрозе гангрены конечности, сопровождающейся кровотечением и заражением опасной инфекцией. Хирургическое вмешательство требует от врача многолетней практики и опыта. Техника должна быть на высоте. Перед операцией нужно заготовить большое количество крови для переливания. В ходе операции обнажают артерию, перекрывают прищепками и зажимами периферийный, а затем и центральный сосуд. Накладывают жгут. Гематому вскрывают, удаляют кровяные сгустки, останавливают кровотечение.

Стоит отметить, что при своевременном обнаружении заболевания, лечение не доставит особых проблем. Гематомы внутренних органов требуют более длительного и детального осмотра. Диффузные гематомы чреваты появлением анемии. Параректальные гематомы затрудняют процесс дефекации.

Иногда необходимо оказать первую помощь больному в отсутствии врача. В этом случае следует удалить кровь через стерильную иглу, ввести антибиотики на новокаине и наложить тугую давящую повязку. Тем не менее отказываться от специализированной помощи не стоит. При первой возможности стоит вызвать скорую помощь. Только врач сможет провести правильное лечение и помощь пациенту без осложнений залечить раны.

Гематомы страшны людям, которые страдают плохой свертываемостью крови. При таком заболевании как коагулопатия исход может быть весьма плачевным. В группу риска также входят гемофилия и многие другие тромбоцитопении. Такие пациенты нуждаются в особом лечении и тщательном наблюдении после курса проведенного лечения.

Пульсирующая гематома — заболевание, которое возникает при повреждении крупных артерий. При обнаружении этого заболевания стоит немедленно обратиться к врачу. Как правило, гематома поддается лечению, но иногда необходима хирургическая помощь.

Источник

Статья находится в разработке.

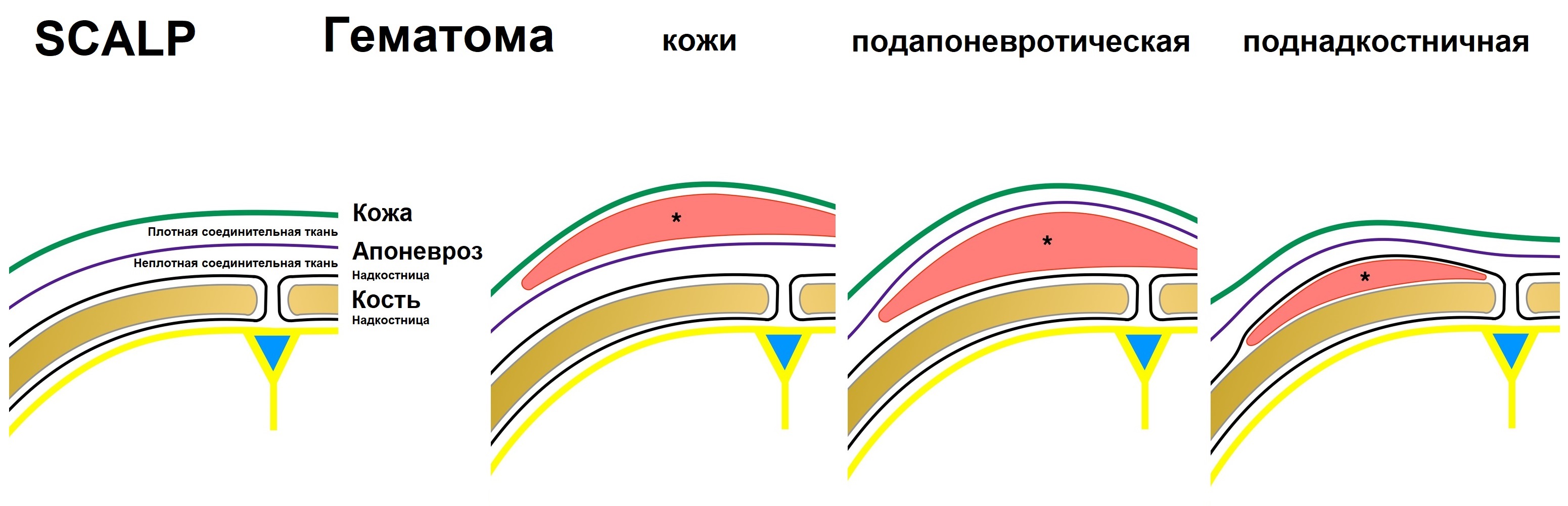

Мягкие ткани головы содержат несколько слоев — кожа (skin), слой плотной соединительной ткани (textus cormectivus), апоневроз (aponeurosis), слой неплотной соединительной ткани (loose connectiv tissue) и надкостница (pericranium). Начальные буквы названий слоев дают аббревиатуру мягких тканей головы — «SCALP». Первые три слоя скальпа плотно приращены друг к другу, а надкостница к наружной поверхности кости.

Гематома скальпа — ограниченное внечерепное скопление крови, возникающее обычно сразу после травмы. В зависимости от местоположения внутри слоев кожи головы различают гематомы кожи головы, подапоневротические и поднадкостничные гематомы. Гематома на голове может может появиться после ушиба, у новорожденных — следствие родовой травмы.

Гематомы кожи головы представляет собой геморрагический отек участка кожи головы, наблюдаются чаще у новорожденных и возникают в результате ущемления сегмента головы плода в родовом канале (caput saccedaneum, отечная голова) или вакуумной экстракции. Локализация — свод головы. Отек проходит самостоятельно через несколько дней.

Подапоневротическая гематома — это скопление крови в пространстве между апоневрозом и надкостницей, часто встречаются после переломов или даже травм средней тяжести. Пациенты замечают мягкое флуктуиирующее скопление, которое не ограничивается костными швами. Преимущественная их локализацией в лобно-теменной области. Даже если гематома очень большая показана наблюдение. Введение иглы или дренирование разрезом может привести к инфицированию. Наибольшая опасность этих гематом связана с синдромом острой кровопотери у младенцев. При обширных гематомах дети госпитализируются.

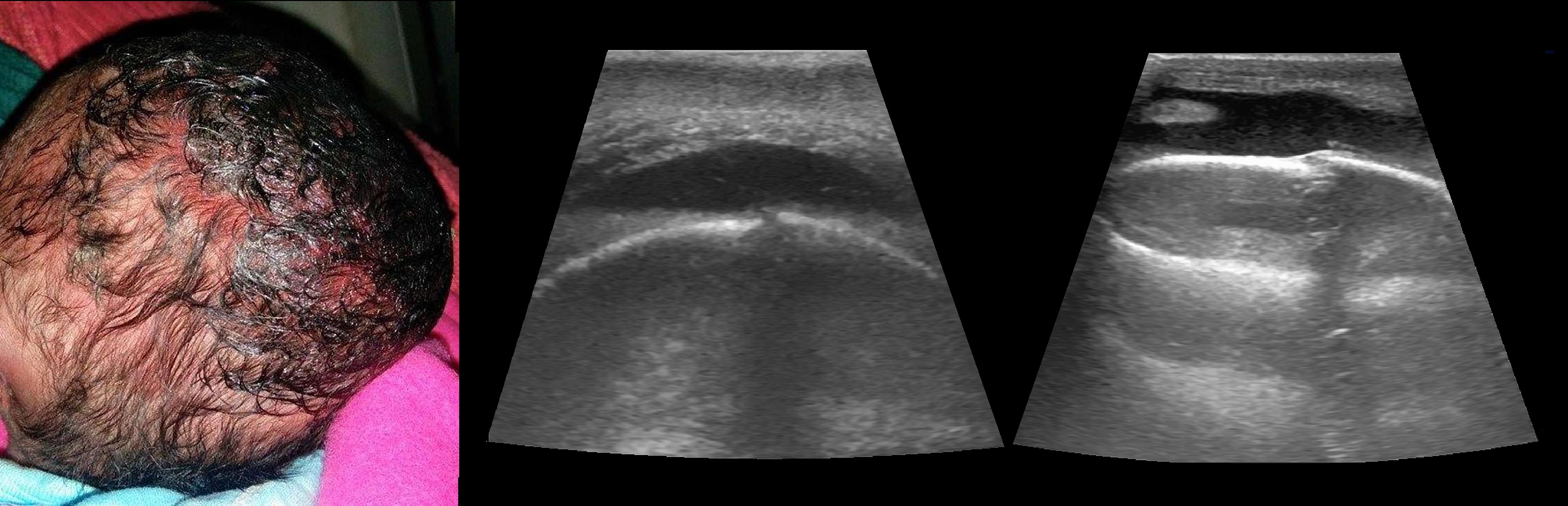

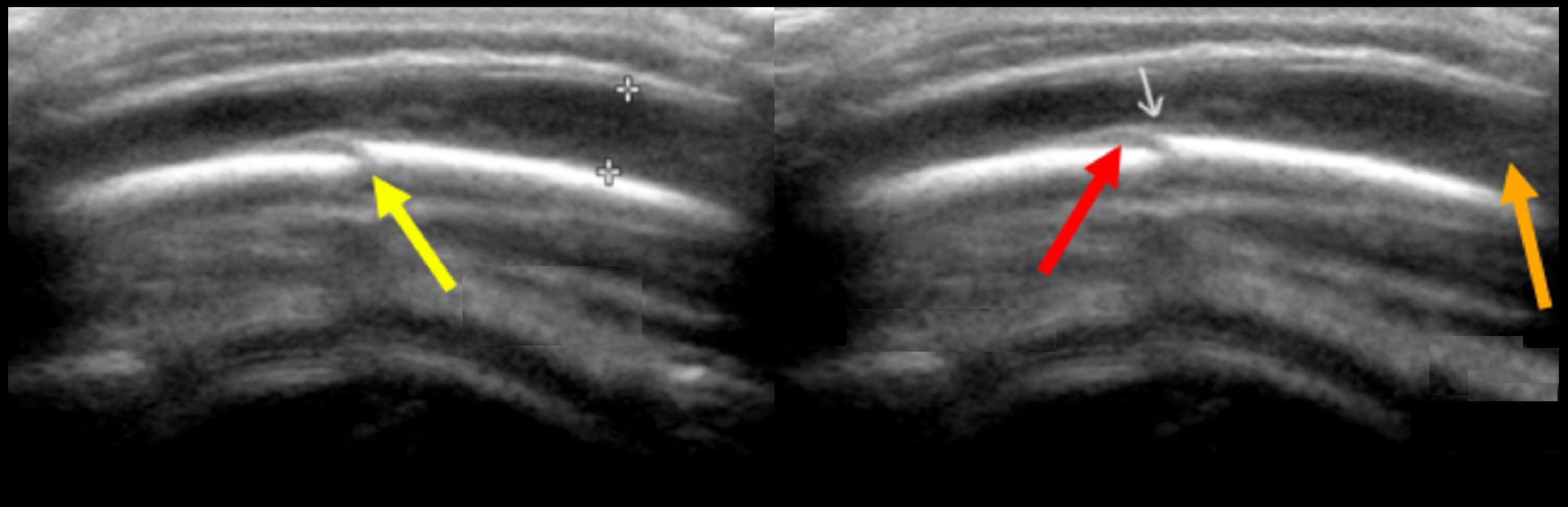

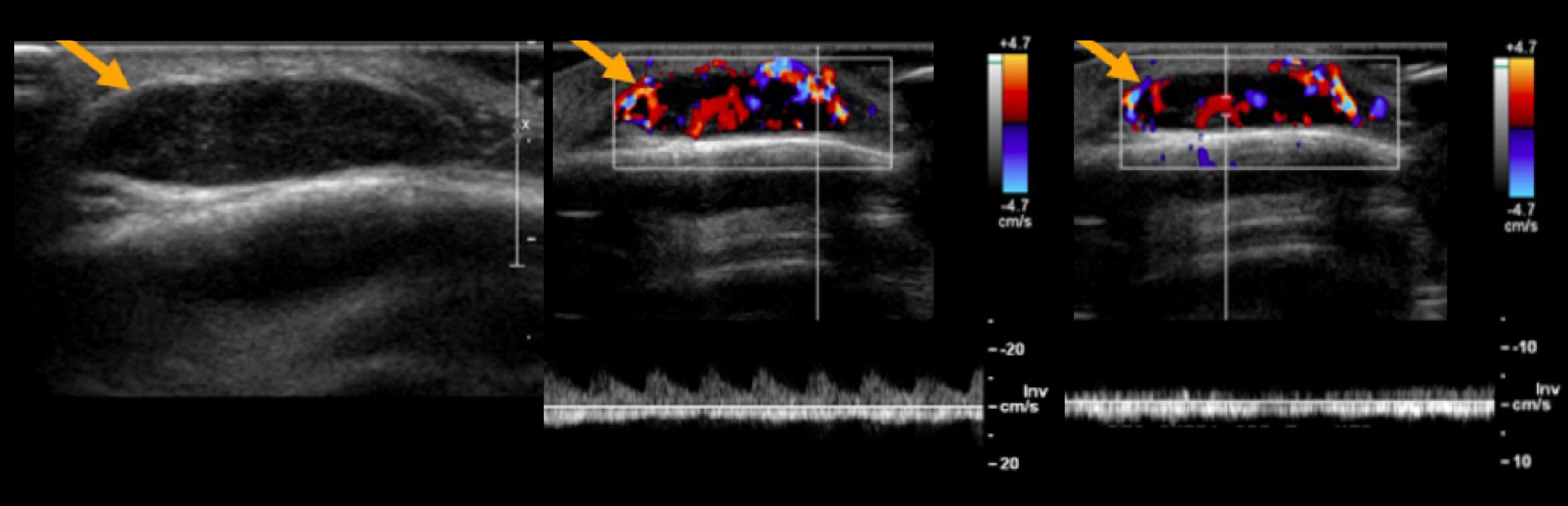

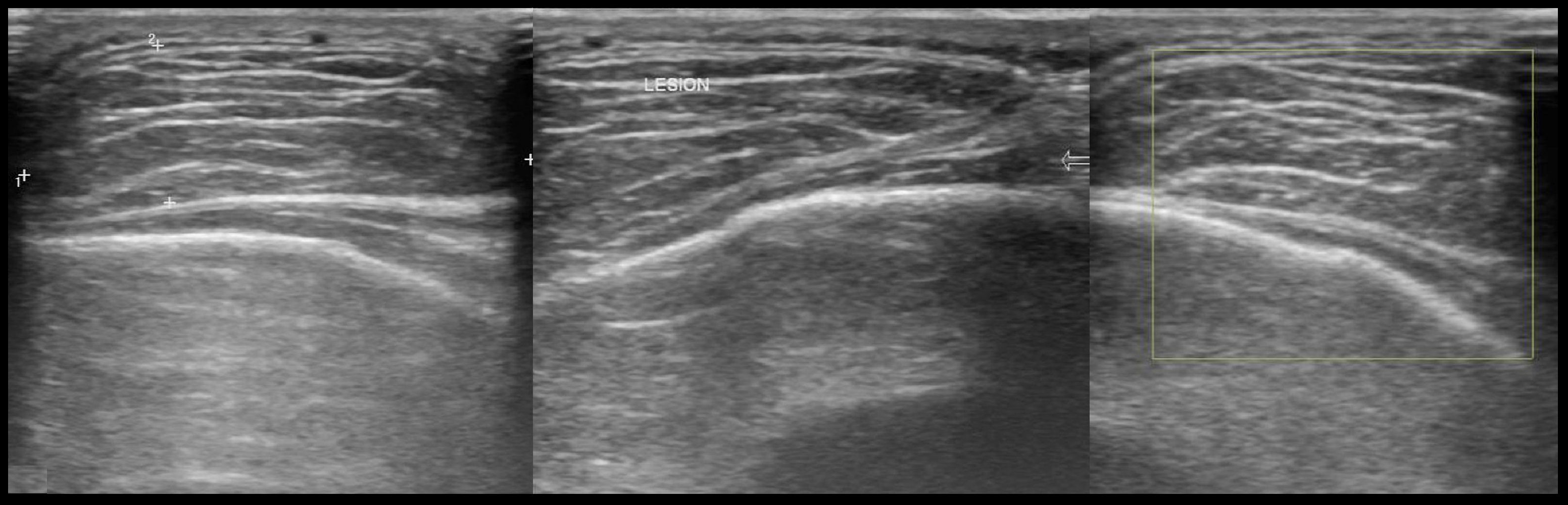

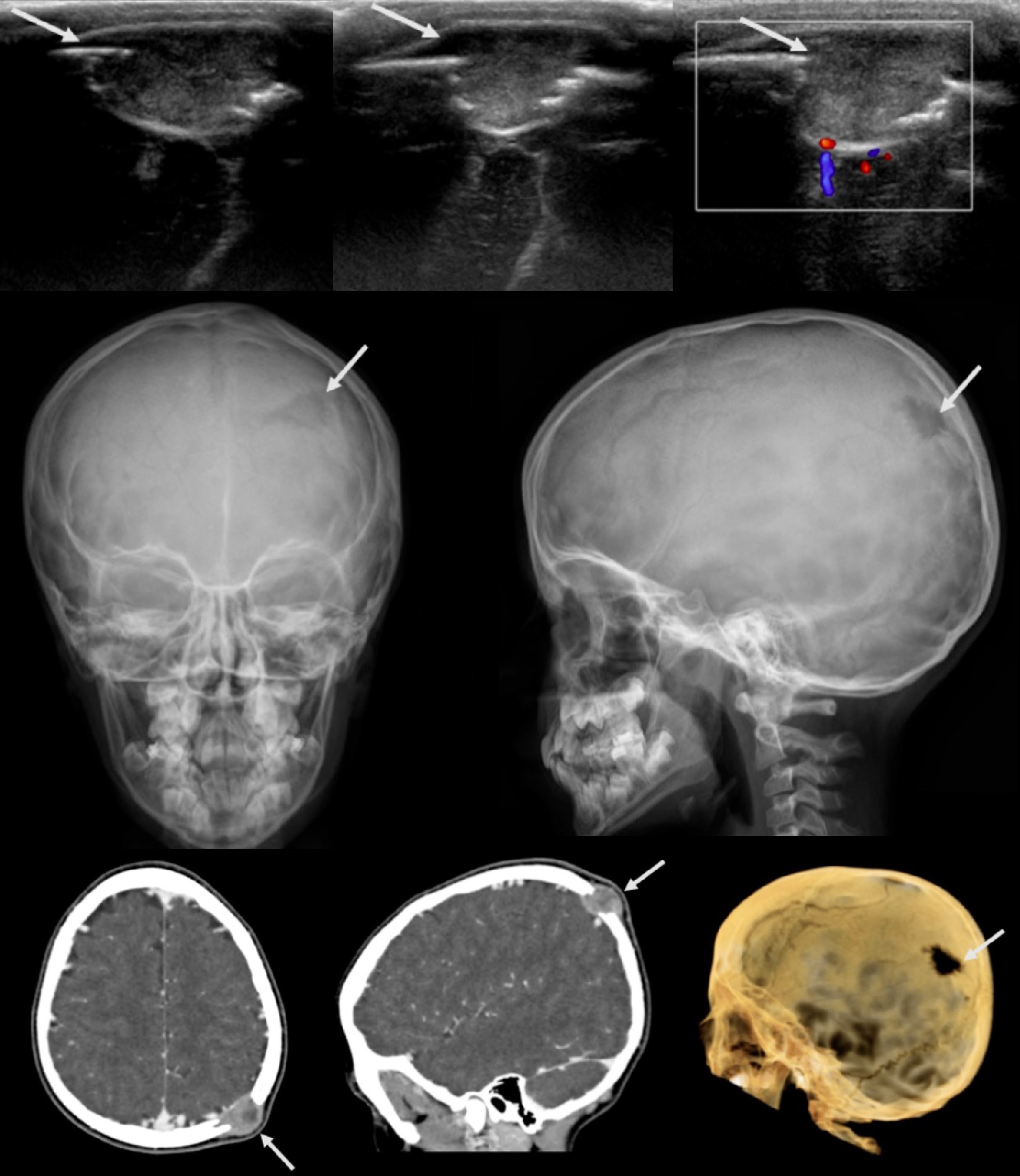

Рисунок. Мальчик в возрасте 2-х дней, на голове разлитая опухоль, мягкой консистенции, гиперемия кожи, в анамнезе долгие роды. На УЗИ внутри скальпа сбор жидкости, пересекающей шов. Заключение: Эхо-признаки подапоневротической гематомы головы.

Рисунок. Девочка в возрасте 14 дней с опухолью над правой и левой теменными костями после родовой травмы. На УЗИ два анэхогенных очага в подапоневротическом пространстве правой и левой теменной области, кровоток в пределах поражения не определяется. Заключение: Подапоневротическая гематома.

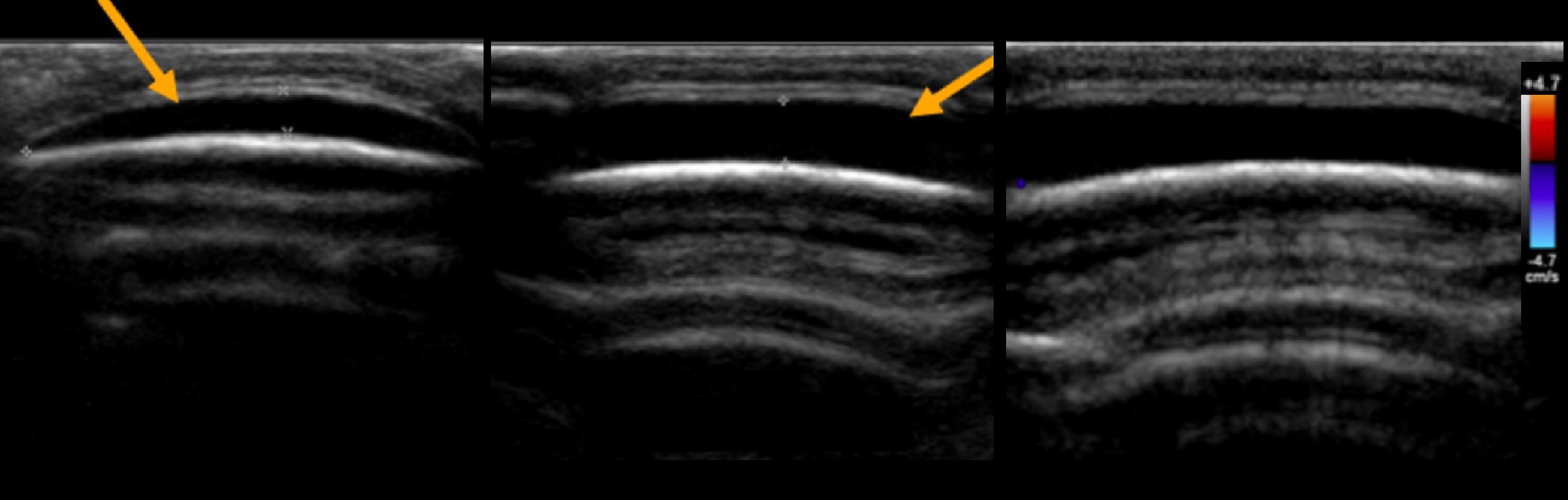

Поднадкостничная гематома, или кефалогематома, — скопление крови между надкостницей и костью. Кефалогематома — это самая частая родовая травма, реже образуется в месте трещин костей черепа. С учетом места возникновения различают теменную (наиболее характерная), лобную, затылочную (менее распространенные) и височную (крайне редкая) кефалогематомы. Признаки кефалогематомы — безболезненное флюктуирующее образование мягкой или упругой консистенции, с четкими краями, не выходящими за границы одной из костей черепа. Это объясняется тем, что у младенцев между костями черепа (в области швов) надкостница очень плотно приращена к твердой мозговой оболочке и потенциальное поднадкостничное пространство четко ограничено черепными швами, окружающими кость.

При небольшом диаметре (до 3 см) кровоизлияние обычно без лечения уменьшается на 7-9 сутки и полностью исчезает спустя 5-8 недель. Редко по периферии кефалогематомы формируется узкая пластинка петрификации — этап «яичной скорлупы», в дальнейшем гематома кальцифицируется, возникает некоторая ассиметрия головы. Большие кефалогематомы (свыше 8 см), необходимо пунктировать для аспирации содержимого – самостоятельно они не рассасываются.

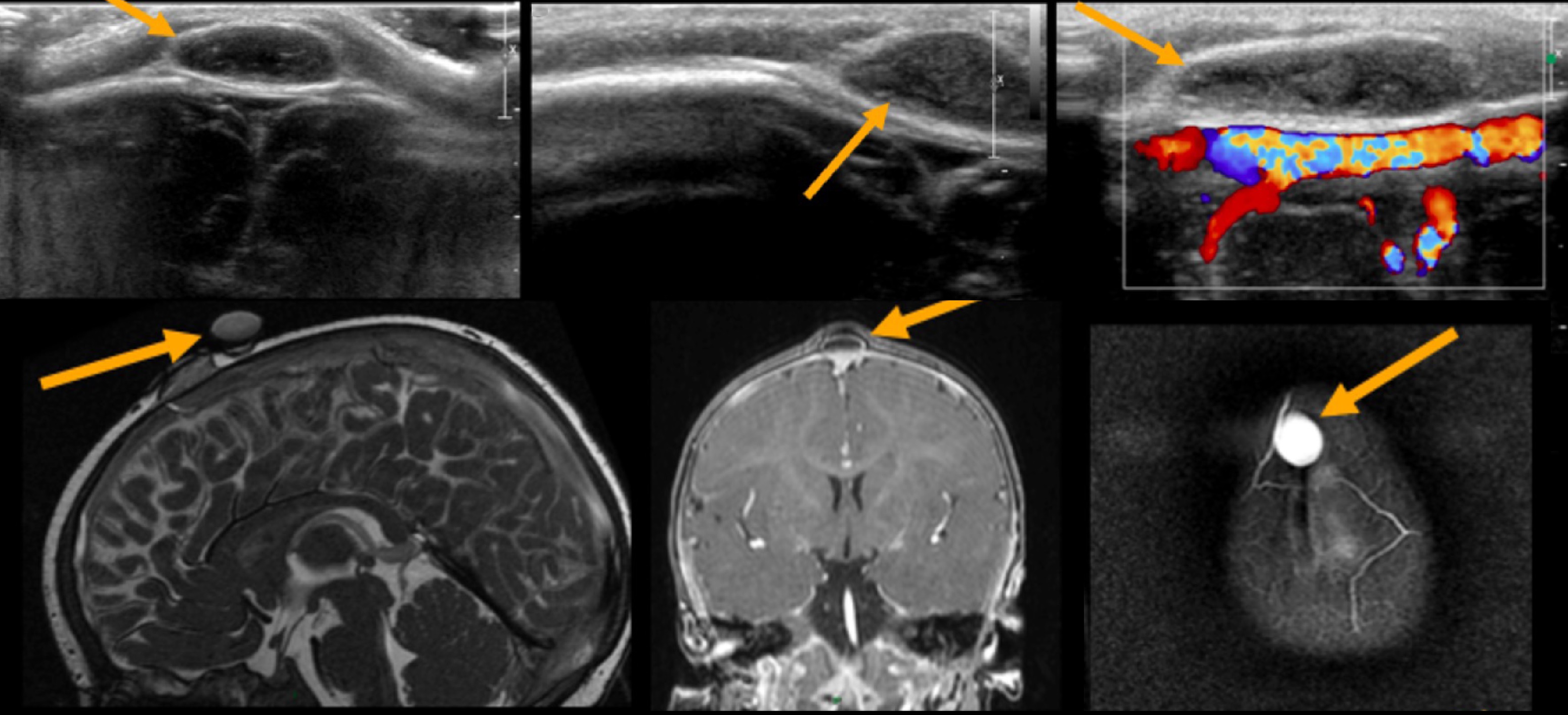

Рисунок. Девочка в возрасте 1-го месяца с опухолью над правой теменной костью, в анамнезе вакуумная экстракция. На УЗИ поднадкостничное скопление жидкости в пределах правой теменной кости в сравнении с нормальным строением скальпа слева. Двусторонние костные выступы на теменных костях, которые связаны с оссифицированием кефалогематом.

Необходимо учитывать, что у 10-25% детей с кефалогематомой обнаруживают переломы черепа, которые могут сопровождаться как экстра, так и интракраниалъным кровотечением, формируя «поднадкостнично-эпидуральную гематому». Поэтому детям с поднадкостничной гематомой целесообразно провести УС с оценкой внутричерепного состояния и целостности костей черепа в области гематомы.

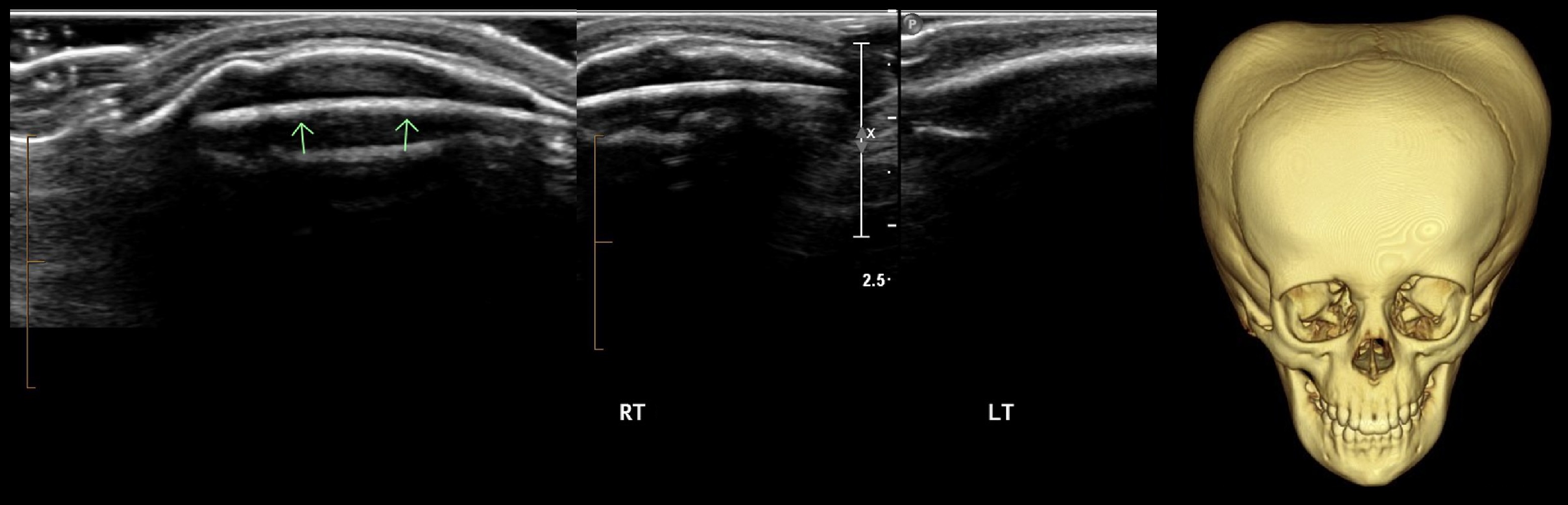

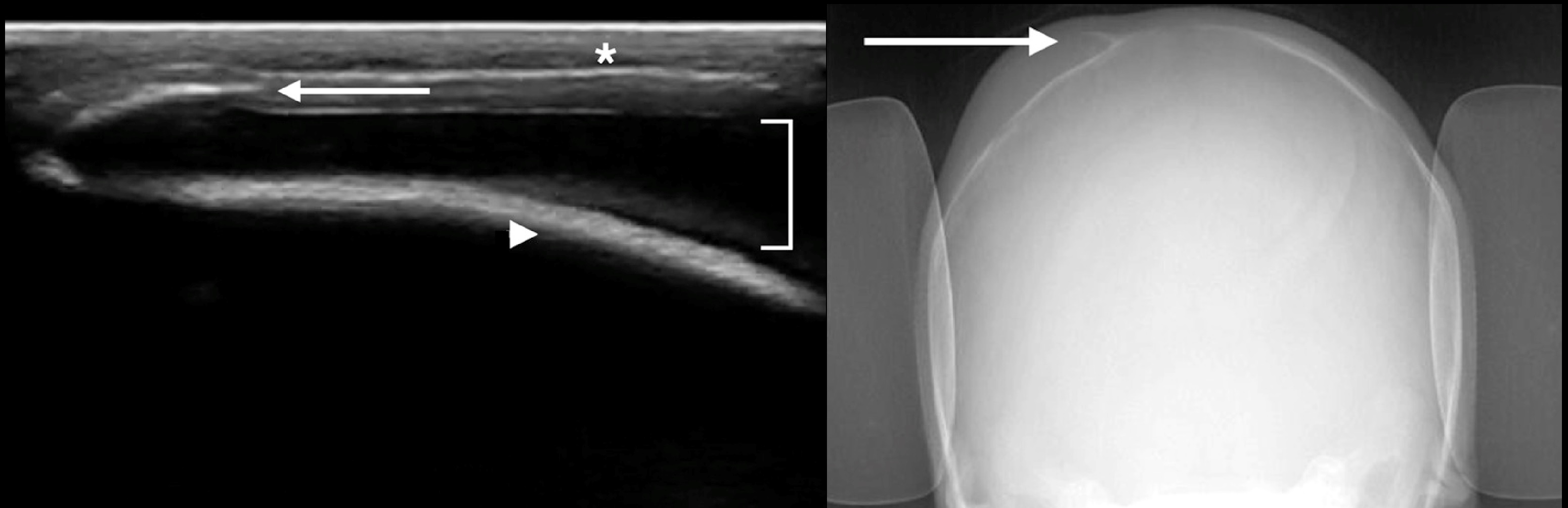

Рисунок. Девочка в возрасте 5-ти недель с рождения опухоль над теменной костью, в анамнезе вакуумная экстракция. На УЗИ определяется кожа (звездочку), прерывистость коркового слоя кости — ступенчатая кортикальная деформация (треугольник), а так же организованная гематома (стрелка). Диагноз был подтвержден рентгеном — над верхним краем кефалогематомы симптом «яичной скорлупы». Заключение: Кальцинированная кефалогематома.

Рисунок. Мальчик в возрасте 7 дней с опухолью над правой теменной областью справа после родовой травмы. На УЗИ гипоэхогенный подапоневротическое скопление жидкости толщиной 3 мм, связанное с переломом кости и небольшой поднадкостничной гематомой (красная стрелка).

В подапоневротическом или поднадкостничном пространствах может скапливаться не только кровь, но и ЦСЖ. В этих случаях припухлость не имеет синюшного цвета и появляется не сразу после травмы (как гематома), а обычно спустя 1—3 суток. Это экстракраниальные гигромы, и их наличие указывает на более серьезную травму, сопровождающуюся не только повреждением скальпа и/или кости черепа, но и разрывом твердой и арахноидальной оболочек мозга с истечением ликвора в мягкие ткани головы. Такие дети подлежат госпитализации, обследованию с целью уточнения состояния костей черепа и исключения внутричерепных оболочечных скоплений. В большинстве наблюдений эктракраниальные ликворные скопления исчезают самостоятельно в течение 1—2 недель. В редких случаях необходимо тугое бинтование головы. Наличие линейного перелома с экстракраниальной гигромой требует повторного проведения УС-краниографии для исключения растущего перелома.

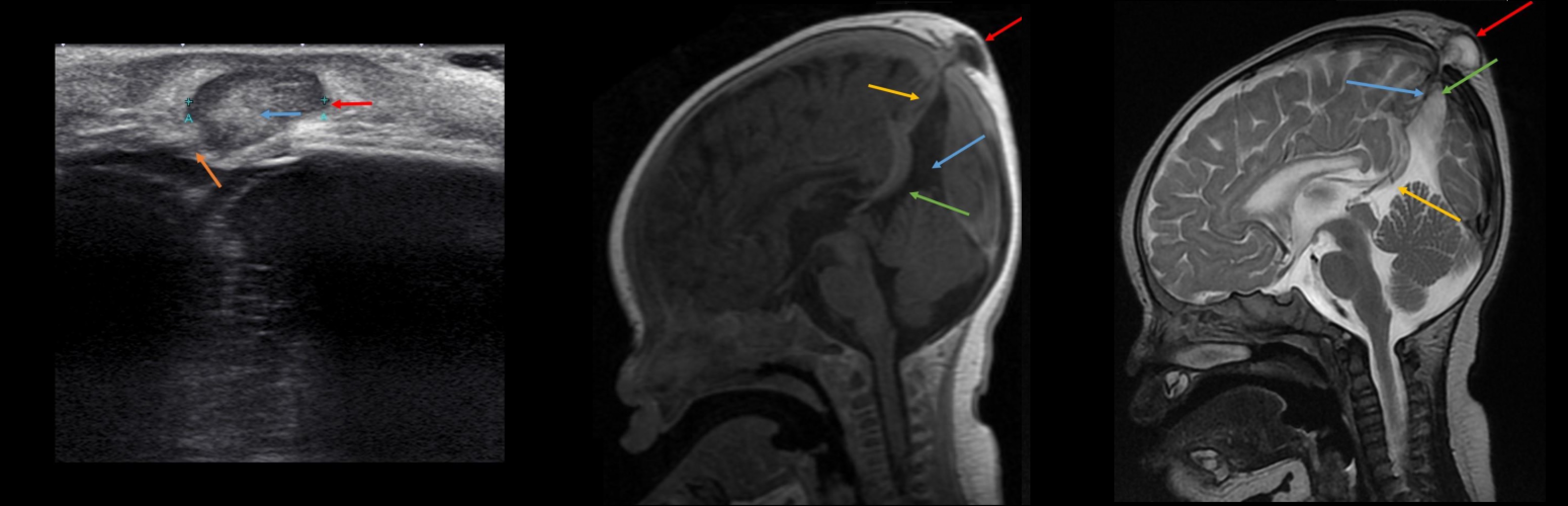

Рисунок. Мальчик в возрасте 5-ти недель с опухолью на затылке. На УЗИ в падапоневротическом пространстве определяется гипоэхогенное образование, неоднородное за счет гиперэхогенных фиброзных структур, с четким и ровным контуром, гипоэхогенный туннель проходит внутрь черепа, размер 12*16 мм. На МРТ кистозное образование в подапоневротическом пространстве сообщается с задней межполушарной кистой, которая проходит вдоль персистент синуса фальциформис. Заключение: Цефалоцеле.

Инфантильная гемангиома головы на УЗИ

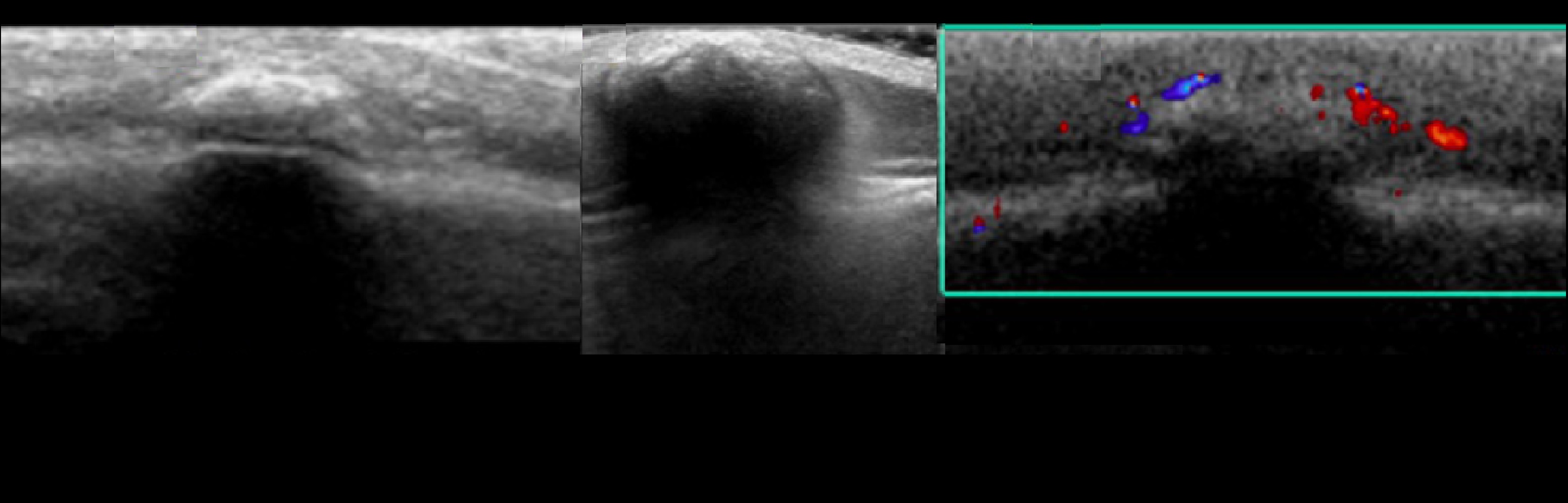

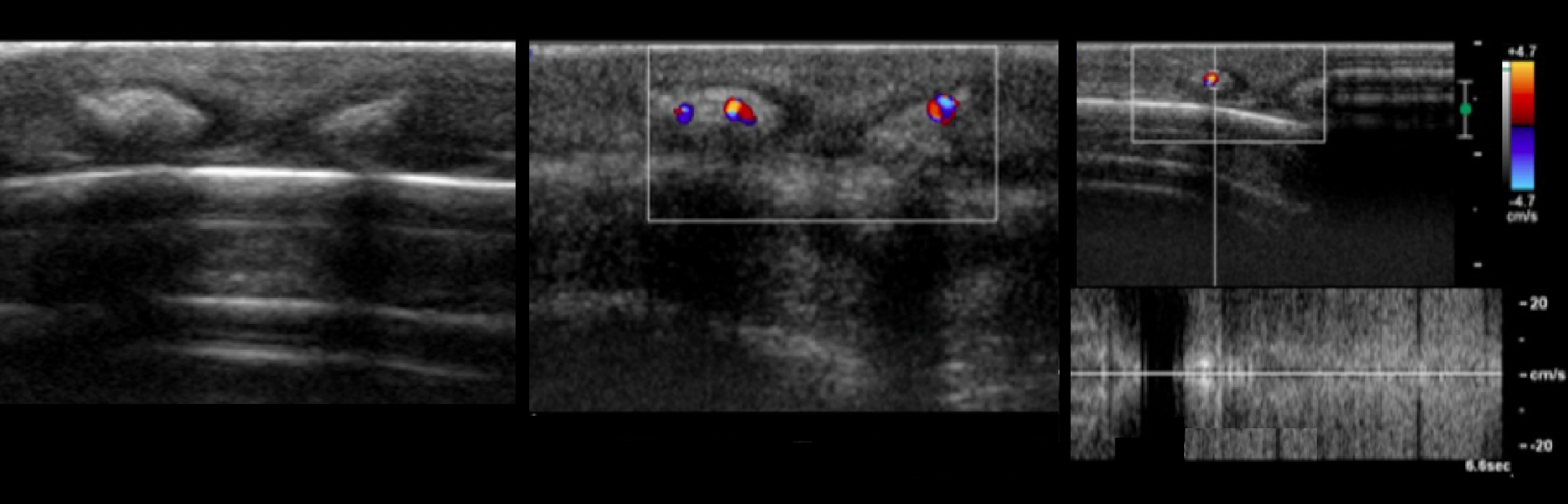

Инфантильная гемангиома — наиболее распространенная сосудистая опухоль детства. Отсутствует при рождении, становится видной в первые недели жизни. Кожа — наиболее пораженный орган, чаще в области головы и шеи (60%) и туловища (25%). На УЗИ гипо- или гиперэхогенное образование четко отграниченное, кровоток заметно усилен.

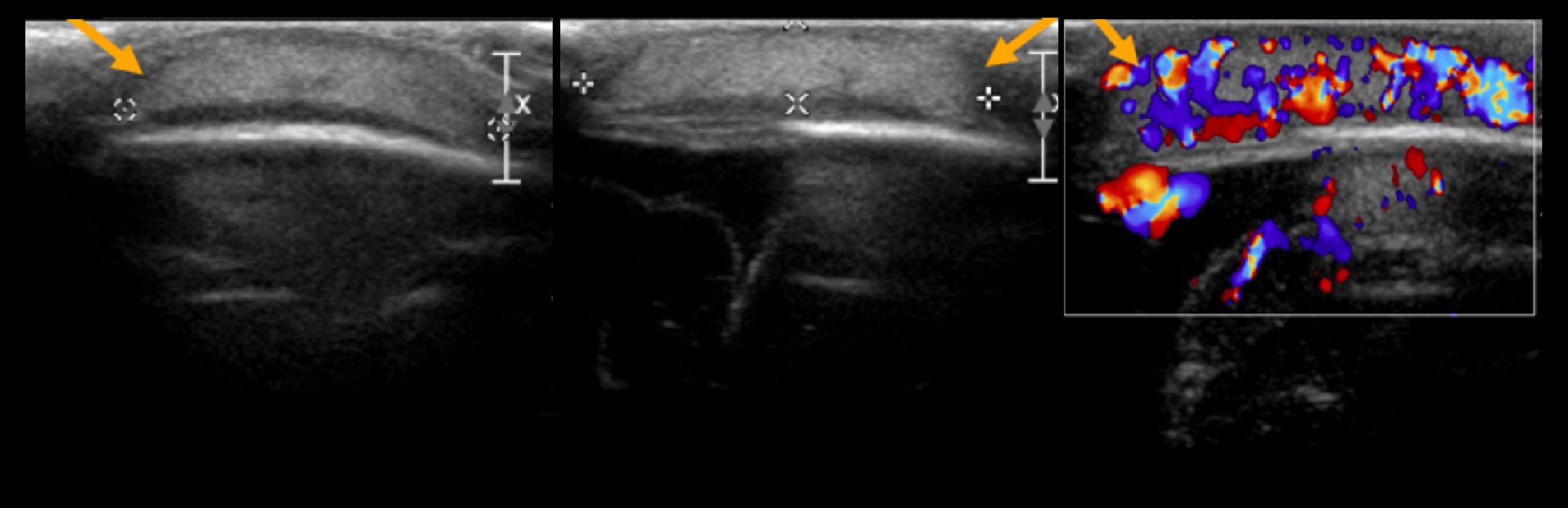

Рисунок. Девочка в возрасте 1 месяца с шишкой на волосистой части головы, лобная кость справа. На УЗИ гиперэхогенный, гиперваскулярный узел в пределах скальпа, размером 2,2*2,0*0,5 см.

Рисунок. Девочка в возрасте 4-х месяцев с шишкой в надглазничной области слева. На УЗИ хорошо отграниченный гипоэхогенный гиперваскулярный подкожный узел, размер 1,7*1,5*0,5 см без костного поражения.

Эпидермальная киста головы УЗИ

Эпидермоидная киста — отказ от полного отделения эктодермальной поверхности (3-5 недель беременности). Менее 5% головных поражений, слабое пристрастие для мужчин и большинства пациентов, присутствующих в первые четыре десятилетия. Три типа: эпидермоидный, дермоидный и тератоидный. Обычно одноглазные, с медленным ростом. На УЗИ гипоэхогенное кистозное поражение с четко определенными пределами.

Рисунок. Мальчик в возрасте 10-ти месяца, на волосистой части головы пальпируется небольшое образование. На УЗИ хорошо ограниченный подкожный узел с твердыми и кистозными компонентами, кровоток не определяется. При МРТ определяется экстракраниальное кистозное образование в средней линии на теменной области вблизи брегматического родничка, напоминающее эпидермоидную кисту без жирового компонента.

Липома головы на УЗИ

Липомы — доброкачественные опухоли, состоящие из зрелых адипоцитов. Они являются наиболее распространенной опухолью мягких тканей, наблюдаемой у ~ 2% населения. Как правило, липомы подкожно расположены и присутствуют во взрослом возрасте как мягкая безболезненная масса. Они, вероятно, присутствуют в течение многих лет и могут изменять размер с изменением веса. Доброкачественные липомы представляют собой ограниченные мягкие массы, обычно инкапсулированные и состоящие почти полностью из жира. Часто присутствует небольшое количество неадипозных компонентов, представляющих собой волокнистые перегородки, участки некроза жира, кровеносные сосуды и расположенные между ними мышечные волокна. Любые неадипозные компоненты должны быть тщательно оценены, чтобы исключить более агрессивный компонент.

На УЗИ липома гипер- (20-52%), изо- (28-60%) и гипоэхогенные (20%) образования, капсула трудно отделима от окружающих тканей, без акустической тени, возможен минимальный внутренний кровоток. Эхоструктура неоднородная — линейные и/или точечные гиперэхогенные включения.

Рисунок. Пациент с опухолью волосистой части головы в течение 8 лет. На УЗИ в мягких тканях кожи головы гипоэхогенный очаг, неоднородной эхо-структуры за счет линейных структур, яйцевидной формы с четким и ровным контуром, размер 38*35*2 мм,внутренний кровоток не определяется, рядом проходит небольшого калибра вены.

Пиломатрикома головы на УЗИ

Пиломатрикома — редкая опухоль, которая возникает из волосяного фолликула. В 40% случаев начало заболевания происходит в первом десятилетии жизни, 60% — в возрасте до двадцати лет. Он представляет собой мобильную, каменистой консистенции, покрытую нормальной кожей, без повторения после удаления. Расположен в основном на лице, шее и верхних конечностях. На УЗИ гиперэхогенный узел, хорошо демаркационный, расположенный в подкожной клетчатке, с соответствующими кальцификациями.

Рисунок. 7-летний мужчина-пациент с головными пальпируемыми конкрециями с жесткой консистенцией на коже головы лобной области. На УЗИ два твердых, кальцинированных и четко определенных узелков, подкожных с дискретным потоком периферической крови в цветном доплеровском, размером 2,4*2,0*1,6 см и 1,5*1,0*0,4 см, расположенных в области головы лобной области. Заключение по результатам гистологии: Пиломатрикома.

Эозинофильная гранулема головы на УЗИ

Рисунок. Девочка 3-х лет с плотной шишкой на голове, которая появилась 3 недели назад. На УЗИ плотное остеолитическое образование с неровными границами, пролабирует в подапоневротическое пространство и в полость черепа, кровоток не определяется. На рентгене — остеолитическое образование с неровными границами в левой теменной области. На КТ видно, что образование нарушает наружный и внутренний кортикальный слой кости и пролабирует в подапоневротическое пространство и в полость черепа.

Миязис на УЗИ

Миязис — различные двухкрылые используют человека и животных для развития личинок. В Латинской Америке наиболее распространенной причиной является Dermatobia hominis. На УЗИ гиперэхический узел, представляющий личинки, окруженные гипоэхогенным ореолом (полости), с последующим акустическим затенением, при ЦДК можно видеть поток жидкости внутри личинок.

Рисунок. Девочка с конкрециями волосистой части головы. На УЗИ небольшие твердые конкреции в скальпе, четко определенные, с гиперэхогенным центром и гипоэхогенным периферическим ободком гало, задним акустическим затенением, центральным кровотоком.

Берегите себя, Ваш Диагностер!

Источник