Прочность металла диаграмма растяжения

Диаграмма растяжения показывает зависимость удлинения образца от продольной растягивающей силы.

Ее построение является промежуточным этапом в процессе определения механических характеристик материалов (в основном металлов).

Диаграмму растяжения материалов получают экспериментально, при испытаниях образцов на растяжение.

Для этого образцы стандартных размеров закрепляют в специальных испытательных машинах (например УММ-20 или МИ-40КУ) и растягивают до их полного разрушения (разрыва). При этом специальные приборы фиксируют зависимость абсолютного удлинения образца от прикладываемой к нему продольной растягивающей нагрузки и самописец вычерчивает кривую характерную для данного материала.

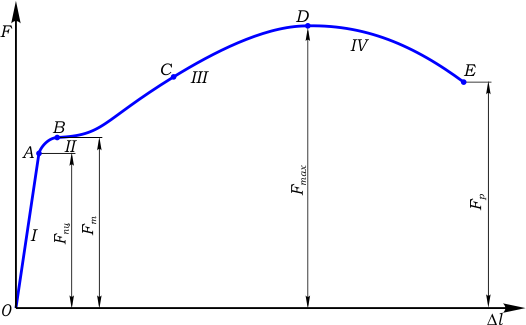

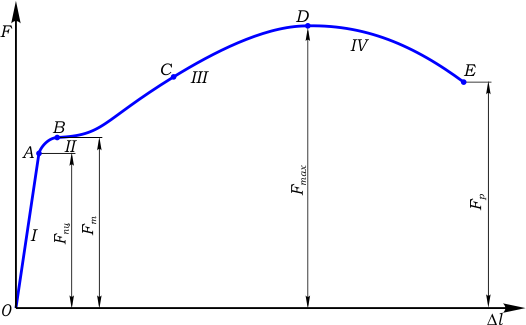

На рис. 1 показана диаграмма для малоуглеродистой стали. Она построена в системе координат F-Δl, где:

F — продольная растягивающая сила, [Н];

Δl — абсолютное удлинение рабочей части образца, [мм]

Рис. 1 Диаграмма растяжения стального образца

Как видно из рисунка, диаграмма имеет четыре характерных участка:

I — участок пропорциональности;

II — участок текучести;

III — участок самоупрочнения;

IV — участок разрушения.

Построение диаграммы

Рассмотрим подробнее процесс построения диаграммы.

В самом начале испытания на растяжение, растягивающая сила F, а следовательно, и деформация Δl стержня равны нулю, поэтому диаграмма начинается из точки пересечения соответствующих осей (точка О).

На участке I до точки A диаграмма вычерчивается в виде прямой линии. Это говорит о том, что на данном отрезке диаграммы, деформации стержня Δl растут пропорционально увеличивающейся нагрузке F.

После прохождения точки А диаграмма резко меняет свое направление и на участке II начинающемся в точке B линия какое-то время идет практически параллельно оси Δl, то есть деформации стержня увеличиваются при практически одном и том же значении нагрузки.

В этот момент в металле образца начинают происходить необратимые изменения. Перестраивается кристаллическая решетка металла. При этом наблюдается эффект его самоупрочнения.

После повышения прочности материала образца, диаграмма снова «идет вверх» (участок III) и в точке D растягивающее усилие достигает максимального значения. В этот момент в рабочей части испытуемого образца появляется локальное утоньшение (рис. 2), так называемая «шейка», вызванное нарушениями структуры материала (образованием пустот, микротрещин и т.д.).

Рис. 2 Стальной образец с «шейкой»

Вследствие утоньшения, и следовательно, уменьшения площади поперечного сечения образца, растягиваещее усилие необходимое для его растяжения уменьшается, и кривая диаграммы «идет вниз».

В точке E происходит разрыв образца. Разрывается образец конечно же в сечении, где была образована «шейка»

Работа затраченная на разрыв образца W равна площади фигуры образованной диаграммой. Ее приближенно можно вычислить по формуле:

W=0,8Fmax∙Δlmax

По диаграмме также можно определить величину упругих и остаточных деформаций в любой момент процесса испытания.

Для получения непосредственно механических характеристик металла образца диаграмму растяжения необходимо преобразовать в диаграмму напряжений.

Предел пропорциональности >

Примеры решения задач >

Лабораторные работы >

Источник

Прочность характеризуется диаграммой растяжения низкоуглеродистой стали, записанная с помощью специального устройства на испытательной машине.

В начальной стадии нагружения до некоторой точки А диаграмма растяжения представляет собой наклонную прямую, что указывает на пропорциональность между нагрузкой и деформацией — справедливость закона Гука. Нагрузка, при которой эта пропорциональность еще не нарушается, на диаграмме обозначена через Fпц и используется для вычисления предела пропорциональности:

где А0 – площадь поперечного сечения образца до испытания.

Пределом пропорциональности называется наибольшее напряжение, до которого существует прямо пропорциональная зависимость между нагрузкой, и деформацией. Зона ОА называется зоной упругости. Здесь возникают только упругие, очень незначительные деформации. Данные, характеризующие эту зону, позволяют определить значение модуля упругости Е.

После достижения предела пропорциональности деформация начинает расти быстрее, чем нагрузка, диаграмма становится криволинейной. На этом участке в непосредственной близости от точки А находится точка В, соответствующая пределу упругости.

Пределом упругости называется максимальное напряжение, при котором в материале не обнаруживается признаков пластической (остаточной) деформации.

Предел упругости существует независимо от закона прямой пропорциональности. Он характеризует начало перехода от упругой деформации к пластической.

У большинства металлов значения предела пропорциональности и предела упругости незначительно отличаются друг, от друга.

При дальнейшем нагружении криволинейная часть диаграммы переходит в почти горизонтальный участок CD — площадку текучести. Здесь деформации растут практически без увеличения нагрузки. Нагрузка Fт, соответствующая точке D, используется при определении физического предела текучести:

Физическим пределом текучести называется наименьшее напряжение, при котором образец деформируется без заметного увеличения растягивающей нагрузки.

Предел текучести является одной из основных механических характеристик прочности металлов. Зона BD называется зоной общей текучести. В этой зоне значительно развиваются пластические деформации. При этом у образца повышается температура, изменяются электропроводность и магнитные свойства.

Диаграмма после зоны текучести снова становится криволинейной. Образец приобретает способность воспринимать возрастающее усилие до значения Fmax — точка E на диаграмме. Усилие Fmax используется для вычисления временного сопротивления:

Напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца, называется временным сопротивлением.

Зона DE называется зоной упрочнения. Здесь удлинение образца происходит равномерно по всей его длине, первоначальная цилиндрическая форма образца сохраняется, а поперечные сечения изменяются незначительно и также равномерно.

При максимальном усилии или несколько меньшем его на образце в наиболее слабом месте возникает локальное уменьшение поперечного сечения — шейка (а иногда и две). Дальнейшая деформация происходит в этой зове образца. Сечение в середине шейки продолжает быстро уменьшаться, но напряжения в этом сечении все время растут, хотя растягивающее усилие и убывает. Вне области шейки напряжения уменьшаются, и поэтому удлинение остальной, части образца не происходит. Наконец, в точке К образец разрушается. Сила, соответствующая точке К, называется разрушающей Fк, а напряжения истинным сопротивлением разрыву (истинным пределом прочности), которые равны:

,

где Ак — площадь поперечного сечения в месте разрыва.

Зона ЕК называется зоной местной текучести, Истинные напряжения в момент разрыва (в шейке) в образце из стали Ст3 достигают 900… 1000 МПа.

Образец из низкоуглеродистой стали разрушается, как правило, с образованием «чашечки» на одной его части и «конуса» — на другой. Этот излом называют чашечным или изломом «чашечка — конус».

Помимо указанных характеристик прочности, после разрушения образца определяют характеристики пластичности.

Относительное удлинение после разрыва (%) – это отношение приращения расчетной длины образца после разрыва к ее первоначальному значению, вычисляемое по формуле:

.

Заметим, что относительное удлинение после разрыва зависит от отношения расчетной длины образца к его диаметру. С увеличением этого отношения значение уменьшается, так как зона шейки (зона местной пластической деформации) у длинных образцов занимает относительно меньше места, чем в коротких образцах. Кроме того, относительное удлинение зависит и от места расположения шейки (разрыва) на расчетной длине образца. При возникновении шейки в средней части образца местные деформации в области шейки могут свободно развиваться и относительное удлинение будет больше, чем в случае, когда шейка возникает ближе к головке образца, тогда местные деформации будут стеснены.

Другой характеристикой пластичности является относительное сужение после разрыва (%), представляющее собой отношение уменьшения площади поперечного сечения образца в месте разрыва к начальной площади поперечного сечения образца:

.

Во многих случаях для проверки пластичности металлов или сварных соединений применяют технологические испытания образцов, к которым относятся испытания на угол загиба, на сплющивание, продавливание и др.

Испытания на загиб. Для проведения испытания на загиб образец из металла укладывается на шарнирных опорах и нагрузкой, приложенной посредине, изгибается до появления трещин на выпуклой стороне образца. После этого испытание прекращают и измеряют величину внешнего угла а. Чем больше угол загиба, тем пластичнее металл. Качественная малоуглеродистая сталь дает угол загиба 180°.

Для определения пластичности сварного соединения вырезают такой же плоский образец со сварным швом, расположенным посредине, и со снятым усилением.

Испытанием на сплющивание определяют способность металла деформироваться при сплющивании. Этой пробе обычно подвергают отрезки сварных труб диаметром 22—52 мм со стенками толщиной от 2,5 до 10 мм. Проба заключается в сплющивании образца под прессом до получения просвета между внутренними стенками трубы, равного учетверенной толщине стенки трубы. При этом испытании образец не должен давать трещин.

Источник

При статических испытаниях на растяжение определяют величины, характеризующие прочность, пластичность и упругость материала. Испытания производятся на цилиндрических (или плоских) образцах с определенным соотношением между длиной l0 и диаметром d0. Образец растягивается под действием приложенной силы Р (рис. 1, а) до разрушения. Внешняя нагрузка вызывает в образце напряжение и деформацию. Напряжение σ — это отношение силы Р к площади поперечного сеченияF0, МПа:

σ = P/F0,

Деформация характеризует изменение размеров образца под действием нагрузки, %:

ε=[(l1-l0)/l0]·100,

где l1 — длина растянутого образца.

Деформация может быть упругой (исчезающей после снятия нагрузки) и пластической (остающейся после снятия нагрузки).

После проведения испытаний определяются следующие характеристики механических свойств.

Предел упругостиσу— это максимальное напряжение при котором в образце не возникают пластические деформации.

Предел текучестиσт— это напряжение, соответствующее площадке текучести на диаграмме растяжения (рис. 1). Если на диаграмме нет площадки текучести(что наблюдается для хрупких материалов), то определяют условный предел текучести σ0,2— напряжение, вызывающее пластическую деформацию, равную 0,2 %. Предел прочности (или временное сопротивление) σв— это напряжение, отвечающее максимальной нагрузке, которую выдерживает образец при испытании.

Относительное удлинение после разрыва δ— отношение приращения длины образца при растяжении к начальной длине l0, %:

δ =[(lk-l0)/l0]·100,

где lк — длина образца после разрыва.

Относительным сужением после разрыва ψ называется уменьшение площади поперечного сечения образца, отнесенное к начальному сечению образца, %:

ψ =[(F0-Fk)/F0]·100,

где Fк — площадь поперечного сечения образца в месте разрыва. Относительное удлинение и относительное сужение характеризуют пластичность материала.

Рис. 1. Статические испытания на растяжение: а – схема испытания;

б – диаграмма растяжения

Твердость– это сопротивление материала проникновению в его поверхность стандартного тела (индентора), не деформирующегося при испытании.

Широкое распространение объясняется тем, что не требуются специальные образцы.

Это неразрушающий метод контроля. Основной метод оценки качества термической обработке изделия. О твердости судят либо по глубине проникновения индентора (метод Роквелла), либо по величине отпечатка от вдавливания (методы Бринелля, Виккерса, микротвердости).

Во всех случаях происходит пластическая деформация материала. Чем больше сопротивление материала пластической деформации, тем выше твердость.

Наибольшее распространение получили методы Бринелля, Роквелла, Виккерса и микротвердости.

Рис. 7.1. Схемы определения твердости: а – по Бринеллю; б – по Роквеллу;

в – по Виккерсу

Твердость по Бринеллю ( ГОСТ 9012)

Метод Бринелля основан на вдавливании в поверхность металла стального закаленного шарика под действием определенной нагрузки. После снятия нагрузки в образце остается отпечаток. Полученный отпечаток измеряется в двух направлениях при помощи лупы Бринелля.

Твердость определяется как отношение приложенной нагрузки Р к сферической поверхности отпечатка F:

Стандартными условиями являются D = 10 мм; Р = 3000 кгс; = 10 с. В этом случае твердость по Бринеллю обозначается НВ 250, в других случаях указываются условия: НВ D / P / , НВ 5/ 250 /30 – 80.

Метод Роквелла ГОСТ 9013

Метод Роквелла основан на вдавливании в испытуемый образец закаленного стального шарика диаметром 1,6 мм (шкала В) или алмазного конуса с углом при вершине 120° (шкалыА и С). Вдавливание производится под действием двух нагрузок — предварительной равной 100 Н и окончательной равной 600, 1000. 1500 Н для шкалА, В и С соответственно. Число твердости по РоквеллуHRA, HRB и HRC определяется по разности глубин вдавливания.

Индентор для мягких материалов (до НВ 230) – стальной шарик диаметром 1/16” ( 1,6 мм), для более твердых материалов – конус алмазный.

Нагружение осуществляется в два этапа. Сначала прикладывается предварительная нагрузка (10 ктс) для плотного соприкосновения наконечника с образцом. Затем прикладывается основная нагрузка Р1, в течение некоторого времени действует общая рабочая нагрузка Р. После снятия основной нагрузки определяют значение твердости по глубине остаточного вдавливания наконечника h под нагрузкой .

В зависимости от природы материала используют три шкалы твердости (табл. 7.1)

Таблица 7.1.Шкалы для определения твердости по Роквеллу

Метод Виккерса

В методе Виккерса применяют вдавливание алмазной четырехгранной пирамиды с углом при вершине 136°. Число твердости по ВиккерсуHV определяется отношением приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка.

В качестве индентора используется алмазная четырехгранная пирамида.с углом при вершине 136o.

Твердость рассчитывается как отношение приложенной нагрузки P к площади поверхности отпечатка F:

Нагрузка Р составляет 5…100 кгс. Диагональ отпечатка d измеряется при помощи микроскопа, установленного на приборе.

Преимущество данного способа в том, что можно измерять твердость любых материалов, тонкие изделия, поверхностные слои. Высокая точность и чувствительность метода.

В результате проведения динамических испытаний на ударный изгиб специальных образцов с надрезом (ГОСТ 9454) оценивается вязкость материалов и устанавливается их склонность к переходу из вязкого состояния в хрупкое.

Вязкость – способность материала поглощать механическую энергию внешних сил за счет пластической деформации.

Является энергетической характеристикой материала, выражается в единицах работы Вязкость металлов и сплавов определяется их химическим составом, термической обработкой и другими внутренними факторами.

Также вязкость зависит от условий, в которых работает металл (температуры, скорости нагружения, наличия концентраторов напряжения).

Способы оценки вязкости.

Ударная вязкость определяется работой A, затраченной на разрушение образца, отнесенной к площади его поперечною сечения F; Дж/м2:

KC=A/F

Испытания проводятся ударом специального маятникового копра. Для испытания применяется стандартный надрезанный образец, устанавливаемый на опорах копра. Маятник определенной массы наносит удар по стороне противоположной надрезу.

Ударная вязкость характеризует надежность материала, его способность сопротивляться хрупкому разрушению

Рис.7.3. Схема испытания на ударную вязкость: а – схема маятникового копра;

На разрушение образца затрачивается работа:

где: Р – вес маятника, Н – высота подъема маятника до удара, h – высота подъема маятника после удара.

Характеристикой вязкости является ударная вязкость (ан), — удельная работа разрушения.

где: F0 — площадь поперечного сечения в месте надреза.

ГОСТ 9454 – 78 ударную вязкость обозначает KCV. KCU. KCT. KC – символ ударной вязкости, третий символ показывает вид надреза: острый (V), с радиусом закругления (U), трещина (Т) .

Лекция 4

Источник

В ходе опыта на растяжение был получен график зависимости удлинения от приложенной силы.

Позже были введены относительные величины, такие как напряжение и относительное удлинение. Благодаря этим величинам можно модифицировать исходный график из опыта так, что по нему сразу можно будет определить необходимые величины, безотносительно того, какую геометрию имел образец в опыте.

Однако сделать это можно двумя путями:

- Искать истинные напряжения и истинные относительные удлинения

- Для нахождения напряжений использовать только исходную площадь поперечного сечения; для нахождения относительного удлинения абсолютное удлинение делить на исходную длину недеформированного стержня

Несмотря на то, что первый способ является точным по своей сути, в инженерной практике используют упрощённый подход. Во-первых, для расчётов на прочность ищутся действующие и допускаемые напряжения и затем сравниваются. В случае применения истинной диаграммы для определения допускаемых напряжений, расчётчикам так же пришлось бы вычислять точные площади для определения истинных действующих напряжений, что является неоправданно трудоёмким процессом. Во-вторых, на интересующем линейном участке истинная и упрощённая инженерная диаграммы практически совпадают:

Выше показана диаграмма растяжения для некоторого стального образца: кривая В – истинная диаграмма, кривая A – инженерная диаграмма.

Если применить второй (упрощённый) способ к диаграммам из опыта, то характер кривых не изменится:

Всё это рассказывается потому, что в современной практике люди, делающие расчёты на прочность, при выборе допускаемых напряжений руководствуются НЕ диаграммой растяжения в целом, а лишь некоторыми характерными точками, снятыми с этой диаграммы.

Для каждого металлического материала в дальнейшем будем выделять две характерные точки на оси напряжений:

- Напряжение, выше которого образец будет иметь заметные остаточные деформации

- Напряжение, при котором образец воспринял наибольшую силу

Если взглянуть на график для стали, то можно заметить, что имеется такой участок, на котором начинает значительно расти удлинение, при этом сила практически не меняется. Материал как будто течёт. Назовём этот участок площадкой текучести, а соответствующее напряжение – пределом текучести. Явление текучести материала характерно для строительных сталей, бронзы, латуни. Обозначим это напряжение как σт:

На графике для алюминия такой площадки нет. Тем не менее введём некоторый условный предел, скажем, напряжение, при котором остаточная деформация равняется 0.002 мм/мм или 0.2%. Назовём его условным пределом текучести и обозначим как σ02. Условный предел текучести используется для титановых и алюминиевых сплавов:

Вторая характерная точка – это напряжение, при котором образец выдержал наибольшую силу. Согласно диаграмме растяжения, этому напряжению соответствует начало образования шейки в образце – локализованного уменьшения поперечного сечения. После этого предела сила начинает падать, потому образец продолжил удлиняться. Если же после этого предела растягивающая сила продолжит увеличиваться, то образец разрушится. Этот предел назовём пределом прочности или временным сопротивлением разрушению и будем обозначать σв или σпч:

Также иногда встречается и третья характерная точка – это напряжение, соответствующее окончанию начального линейного участка. Это напряжение называется пределом пропорциональности. Оно чуть меньше предела текучести и, строго говоря, пользоваться нужно именно им, а не пределом текучести. Однако для его определения нужны очень точные измерительные приборы. Потому общепринято пользоваться пределом текучести в качестве предела, выше которого будут значительные остаточные деформации.

Помимо характерных напряжений, имеется также и одна характерная деформация — это относительное удлинение при разрыве. Это отношение абсолютного удлинения образца при разрыве к исходной недеформированной длине. Эту величину чаще всего обозначают греческой буквой δ, её размерность либо мм/мм, либо в %. По этой величине можно судить о степени пластичности того или иного материала.

Примеры того, в каком виде расчётчик получает представления о механических свойствах материала:

Д16 (дюраль)

30ХГСА (легированная сталь)

Источник