Правила наложение повязок при вывихе

Çàùèòà ðàíû îò çàðàæåíèÿ ëó÷øå âñåãî äîñòèãàåòñÿ íàëîæåíèåì ïîâÿçêè ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ ïðàâèë:

1) íåëüçÿ êàñàòüñÿ ðàíû ðóêàìè, òàê êàê íà êîæå ðóê îñîáåííî ìíîãî ìèêðîáîâ;

2) ïåðåâÿçî÷íûé ìàòåðèàë, êîòîðûì çàêðûâàåòñÿ ðàíà, äîëæåí áûòü ñòåðèëüíûì.

Ïåðåä íàëîæåíèåì ïîâÿçêè, åñëè ïîçâîëÿåò îáñòàíîâêà, íóæíî âûìûòü ðóêè ñ ìûëîì è ïðîòåðåòü èõ ñïèðòîì. Ïðè âîçìîæíîñòè êîæó â îêðóæíîñòè ðàíû îáðàáàòûâàþò ñïèðòîì è ñìàçûâàþò 5% ðàñòâîðîì éîäà – òåì ñàìûì óíè÷òîæàþòñÿ ìèêðîáû, íàõîäÿùèåñÿ íà êîæå.

Ñàìà ïîâÿçêà äîëæíà ñîñòîÿòü èç äâóõ ÷àñòåé: ñòåðèëüíîé ñàëôåòêè èëè âàòíî-ìàðëåâîé ïîäóøå÷êè, êîòîðûì íåïîñðåäñòâåííî çàêðûâàþò ðàíó, è ìàòåðèàëà, êîòîðûì èõ çàêðåïëÿþò. Íàèáîëåå ïîäõîäÿùèì äëÿ ýòîãî ÿâëÿåòñÿ ïàêåò ïåðåâÿçî÷íûé. Ïðè íàëîæåíèè ïîâÿçêè ïàêåò âñêðûâàþò, âàòíî-ìàðëåâóþ ïîäóøå÷êó ïðèêëàäûâàþò ê ðàíå òîé ïîâåðõíîñòü, êîòîðîé íå êàñàëèñü ðóêàìè. Ïîäóøå÷êó ïðèáèíòîâûâàþò, à êîíöû áèíòà çàêðåïëÿþò áóëàâêîé èëè çàâÿçûâàþò.

Ïðè íàëîæåíèè ïîâÿçîê îêàçûâàþùèé ïîìîùü äîëæåí:

íàõîäèòüñÿ ëèöîì ê ïîñòðàäàâøåìó, ÷òîáû, îðèåíòèðóÿñü ïî âûðàæåíèþ åãî ëèöà, íå ïðè÷èíÿòü åìó äîïîëíèòåëüíîé áîëè;

íàõîäèòüñÿ ëèöîì ê ïîñòðàäàâøåìó, ÷òîáû, îðèåíòèðóÿñü ïî âûðàæåíèþ åãî ëèöà, íå ïðè÷èíÿòü åìó äîïîëíèòåëüíîé áîëè;

äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ áîëè ïîääåðæèâàòü ïîâðåæäåííóþ ÷àñòü òåëà â òîì ïîëîæåíèè, â êîòîðîì îíà áóäåò íàõîäèòüñÿ ïîñëå ïåðåâÿçêè;

áèíòîâàòü íà÷èíàòü ëó÷øå ñíèçó ââåðõ, ðàçìàòûâàÿ áèíò ïðàâîé ðóêîé, à ëåâîé ïðèäåðæèâàÿ ïîâÿçêó è ðàñïðàâëÿÿ õîäû áèíòà;

áèíò ðàñêàòûâàòü, íå îòðûâàÿ îò òåëà, îáû÷íî ïî õîäó ÷àñîâîé ñòðåëêè, ïåðåêðûâàÿ êàæäûé ïðåäûäóùèé õîä íàïîëîâèíó;

êîíå÷íîñòè áèíòîâàòü ñ ïåðèôåðèè, îñòàâëÿÿ ñâîáîäíûìè êîí÷èêè íåïîâðåæäåííûõ ïàëüöåâ;

åñëè íå òðåáóåòñÿ äàâÿùàÿ ïîâÿçêà äëÿ âðåìåííîé îñòàíîâêè êðîâîòå÷åíèÿ, íàêëàäûâàòü îáû÷íóþ ïîâÿçêó ñëåäóåò î÷åíü òóãî, ÷òîáû íå íàðóøàëîñü êðîâîîáðàùåíèå â ïîâðåæäåííîé ÷àñòè òåëà, íî íå ñëèøêîì ñëàáî, èíà÷å îíà ñïîëçåò. Ïðè íàëîæåíèè î÷åíü òóãîé ïîâÿçêè íà êîíå÷íîñòè âñêîðå ïîÿâëÿþòñÿ ïîñèíåíèå è îòåê;

ïðè çàêðåïëåíèè êîíöà ïîâÿçêè óçëîì, îí äîëæåí íàõîäèòüñÿ íà çäîðîâîé ÷àñòè, ÷òîáû íå áåñïîêîèòü ïîñòðàäàâøåãî.

çàâèñèìîñòè îò ìåñòà ðàíåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå âèäû ïîâÿçîê: ïîâÿçêà â âèäå «óçäå÷êè» íà òåìåííóþ è çàòûëî÷íóþ îáëàñòè ãîëîâû, ïîâÿçêà â âèäå ÷åïöà íà âîëîñèñòóþ ÷àñòü ãîëîâû, ïðàùåâèäíàÿ ïîâÿçêà, êðóãîâàÿ ïîâÿçêà, ñïèðàëüíàÿ ïîâÿçêà, êðåñòîîáðàçíàÿ èëè âîñüìèîáðàçíàÿ ïîâÿçêà, ïëàñòûðíûå ïîâÿçêè, êîñûíî÷íûå ïîâÿçêè.

Ïîâÿçêà â âèäå «óçäå÷êè» íà òåìåííóþ è çàòûëî÷íóþ îáëàñòè ãîëîâû. Äëÿ åå íàëîæåíèÿ ïîñëå 2-3 çàêðåïëÿþùèõ õîäîâ âîêðóã ãîëîâû áèíò âåäóò ÷åðåç çàòûëîê íà øåþ è ïîäáîðîäîê.

Äàëåå äåëàþò íåñêîëüêî âåðòèêàëüíûõ õîäîâ ÷åðåç ïîäáîðîäîê è òåìÿ, ïîñëå ÷åãî áèíò âåäóò íà çàòûëîê è çàêðåïëÿþò åãî êðóãîâûìè õîäàìè. Íà çàòûëîê ìîæíî òàêæå íàêëàäûâàòü âîñüìèîáðàçíóþ ïîâÿçêó.

Ïîâÿçêà â âèäå ÷åïöà íà âîëîñèñòóþ ÷àñòü ãîëîâû íàêëàäûâàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. Êóñîê áèíòà äëèíîé ïðèìåðíî 0,5 ìåòðà êëàäóò íà òåìÿ åãî êîíöû (çàâÿçêè) ñïóñêàþò âíèç âïåðåäè óøíûõ ðàêîâèí. Äðóãèì áèíòîì äåëàþò 2-3 ôèêñèðóþùèõ õîäà âîêðóã ãîëîâû, à çàòåì, íàòÿãèâàÿ âíèç è íåñêîëüêî â ñòîðîíû êîíöû çàâÿçîê, îáîðà÷èâàþò áèíò âîêðóã íèõ ñïðàâà è ñëåâà ïîïåðåìåííî è âåäóò åãî ÷åðåç çàòûëî÷íóþ, ëîáíóþ è òåìåííóþ îáëàñòè, ïîêà íå çàêðîþò âñþ âîëîñèñòóþ ÷àñòü ãîëîâû.

Ïîâÿçêà íà ãëàç òàêæå íà÷èíàåòñÿ ñ çàêðåïëÿþùèõ õîäîâ ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè âîêðóã ãîëîâû, äàëåå ÷åðåç çàòûëîê áèíò âåäóò ïîä ïðàâûì óõîì íà ïðàâûé ãëàç. Çàòåì õîäû ÷åðåäóþò: îäèí – ÷åðåç ãëàç, äðóãîé âîêðóã ãîëîâû. Ïðè íàëîæåíèè ïîâÿçêè íà ëåâûé ãëàç çàêðåïëÿþùèå õîäû âîêðóã ãîëîâû äåëàþò ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå, äàëåå ÷åðåç çàòûëîê ïîä ëåâîå óõî è íà ëåâûé ãëàç.

Ïðè íàëîæåíèè ïîâÿçêè íà îáà ãëàçà ïîñëå çàêðåïëÿþùèõ õîäîâ ÷åðåäóþò õîäû ÷åðåç çàòûëîê íà ïðàâûé ãëàç, à çàòåì íà ëåâûé.

Ïðàùåâèäíóþ ïîâÿçêó óäîáíî íàêëàäûâàòü íà íîñ, ãóáû, ïîäáîðîäîê, à òàêæå íà âñå ëèöî. Åå øèðèíà äîëæíà áûòü äîñòàòî÷íîé, ÷òîáû çàêðûòü âñþ ïîâðåæäåííóþ ïîâåðõíîñòü, à äëèíà – îêîëî ïîëóòîðà îêðóæíîñòåé ãîëîâû. Ïîäãîòîâëåííóþ ïîâÿçêó ðàçðåçàþò âäîëü ñ äâóõ ñòîðîí, îñòàâèâ ñåðåäèíó öåëîé. íàïðèìåð, ïî ðàçìåðó ïîäáîðîäêà.

Íà ðàíó íàêëàäûâàþò ñòåðèëüíóþ ñàëôåòêó, çàòåì íåðàçðåçàííóþ ÷àñòü ïîâÿçêè, êîíöû êîòîðîé çàâÿçûâàþò ñçàäè íà øåå è íà òåìåíè.

Êðóãîâàÿ ïîâÿçêà – óäîáíà, êîãäà íåîáõîäèìî çàáèíòîâàòü êàêóþ-òî îãðàíè÷åííóþ îáëàñòü, íàïðèìåð çàïÿñòüå, íèæíþþ ÷àñòü ãîëåíè, ëîá è ò.ï. Ïðè íàëîæåíèè åå áèíò íàêëàäûâàþò íà íóæíóþ ÷àñòü òåëà, áèíòóþ òàê, ÷òîáû êàæäûé ïîñëåäóþùèé îáîðîò ïîëíîñòüþ çàêðûâàë ïðåäûäóùèé.

Ñïèðàëüíóþ ïîâÿçêó íà÷èíàþò òàê æå, êàê è êðóãîâóþ, äåëàÿ íà îäíîì ìåñòå äâà – òðè îáîðîòà áèíòà äëÿ òîãî, ÷òîáû çàêðåïèòü åãî, à çàòåì íàêëàäûâàþò áèíò òàê, ÷òîáû êàæäûé îáîðîò åãî çàêðûâàë ïðåäûäóùèé íà äâå òðåòè. Ñïèðàëüíóþ ïîâÿçêó â ðàçëè÷íûõ ñî÷åòàíèÿõ ïðèìåíÿþò ïðè ðàíåíèÿõ ãðóäè, æèâîòà, êîíå÷íîñòåé, ïàëüöåâ êèñòè. Ïðè íàëîæåíèè ñïèðàëüíîé ïîâÿçêè íà ãðóäü ðàçìàòûâàþò êîíåö áèíòà äëèíîé îêîëî 1 ìåòðà, êîòîðûé êëàäóò íà ëåâîå íàäïëå÷üå è îñòàâëÿþò âèñåòü êîñî íà ïðàâîé ñòîðîíå ãðóäè.

Áèíòîì, íà÷èíàÿ ñíèçó ñî ñïèíû, ñïèðàëüíûìè õîäàìè ñïðàâà íàëåâî áèíòóþò ãðóäíóþ êëåòêó, äàëåå õîäîì èç ëåâîé ïîäìûøå÷íîé âïàäèíû áèíò ñâÿçûâàþò ñî ñâîáîäíûì êîíöîì ÷åðåç ïðàâîå ïëå÷î.

Ðàçíîâèäíîñòüþ ñïèðàëüíîé ïîâÿçêè ÿâëÿåòñÿ êîëîñîâèäíàÿ ïîâÿçêà. Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñïèðàëüíóþ ïîâÿçêó ñ ïåðåãèáàìè. Åå íàêëàäûâàþò íà áåäðî, áîëüøîé ïàëåö è äð.

Êðåñòîîáðàçíàÿ èëè âîñüìèîáðàçíàÿ ïîâÿçêà, íàçâàííàÿ òàê ïî õîäàì áèíòà, îïèñûâàþùèì âîñüìåðêó, óäîáíà ïðè áèíòîâàíèè ñóñòàâîâ, çàòûëêà, øåè, êèñòåé ðóê, ãðóäè.

Ïðè íåêîòîðûõ ðàíåíèÿõ ãðóäè, íàïðèìåð, íîæåâûõ ò îñêîëî÷íûõ, ìîæåò íàðóøàòüñÿ öåëîñòü ïëåâðû è ñîõðàíèòüñÿ ïîñòîÿííîå ñîîáùåíèå ïëåâðàëüíîé ïîëîñòè ñ àòìîñôåðíîé.  îáëàñòè ðàíû ïðè âõîäå è âûõîäå ñëûøíû õëþïàþùèå, ÷ìîêàþùèå çâóêè. Íà âûäîõå óñèëèâàåòñÿ êðîâîòå÷åíèå èç ðàíû, êðîâü ïåíèòñÿ. Ïðè òàêîé ðàíå ïðè îêàçàíèè ÏÌÏ íóæíî êàê ìîæíî ðàíüøå ïðåêðàòèòü äîñòóï âîçäóõà â ïëåâðàëüíóþ ïîëîñòü. Äëÿ ýòîãî íà ðàíó íàêëàäûâàþò âàòíî-ìàðëåâóþ ïîäóøå÷êó èç ïåðåâÿçî÷íîãî ïàêåòà èëè ñëîæåííûå â âèäå íåáîëüøèõ êâàäðàòîâ ñàëôåòêè èç ìàðëè. Ïîâåðõ íèõ íàêëàäûâàþò íåïðîíèöàåìûõ äëÿ âîçäóõà ìàòåðèàë (ïî òèïó êîìïðåññà) – êëååíêó, ïîëèýòèëåíîâûé ïàêåò, îáîëî÷êó ïåðåâÿçî÷íîãî ïàêåòà, ëåéêîïëàñòûðü. Êðàÿ âîçäóõîíåïðîíèöàåìîãî ìàòåðèàëà äîëæíû âûõîäèòü çà êðàÿ âàòíî-ìàðëåâûõ ïîäóøå÷êè èëè ñàëôåòîê, íàêðûâàþùèõ ðàíó.

Ãåðìåòèçèðóþùèé ìàòåðèàë óêðåïëÿþò áèíòîâîé ïîâÿçêîé. Òðàíñïîðòèðîâàòü ïîñòðàäàâøåãî, íåîáõîäèìî â ïîëîæåíèè ïîëóñèäÿ.

Ïðè íåáîëüøèõ ðàíàõ, ññàäèíàõ áûñòðî è óäîáíî èñïîëüçîâàòü ïëàñòûðíûå ïîâÿçêè. Äëÿ ýòîãî ëó÷øå èñïîëüçîâàòü áàêòåðèöèäíûé ëåéêîïëàñòûðü, íà êîòîðîì èìååòñÿ àíòèñåïòè÷åñêèé òàìïîí. Ïîñëå ñíÿòèÿ çàùèòíîãî ïîêðûòèÿ òàìïîí ïðèêëàäûâàþò ê ðàíå è íàêëåèâàþò ê îêðóæàþùåé êîæå.  îòñóòñòâèè áàêòåðèöèäíîãî òàìïîíà íà ðàíó íàêëàäûâàþò ãèãèåíè÷åñêóþ ñàëôåòêó è çàêðåïëÿþò åå ïîëîñêàìè îáû÷íîãî ëåéêîïëàñòûðÿ.

Äëÿ óäåðæàíèÿ ïåðåâÿçî÷íîãî ìàòåðèàëà èëè äëÿ ïîäâåøèâàíèÿ ïîâðåæäåííîé ðóêè ÷àñòî èñïîëüçóþò êîñûíî÷íûå ïîâÿçêè. Íåñìîòðÿ íà ïðîñòîòó åå íàëîæåíèÿ, íåðåäêî òàêàÿ ïîâÿçêà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå íàäåæíîé è óäîáíîé.

Ðàíåâóþ ïîâåðõíîñòü çàêðûâàþò ñòåðèëüíîé ñàëôåòêîé èëè ÷èñòîé òêàíüþ, êîòîðûå çàòåì ôèêñèðóþò êîñûíêîé. Òàêèå ïîâÿçêè óäîáíî ïðèìåíÿòü ïðè ðàíåíèè ãîëîâû, ãðóäè, ïðîìåæíîñòè, ëîêòåâîãî, êîëåííîãî è ãîëåíîñòîïíîãî ñóñòàâîâ, êèñòè è ñòîïû.

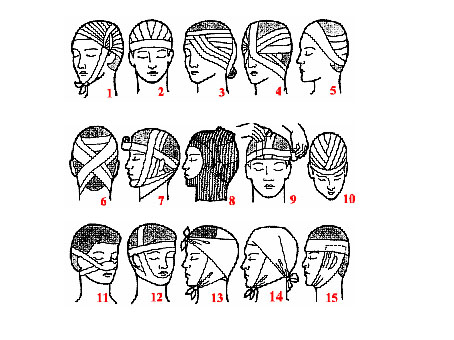

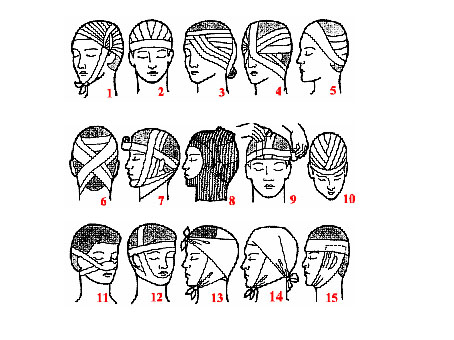

1— ÷åïåö; 2 — øàïî÷êà; 3 — íà îäèí ãëàç; 4 — íà îáà ãëàçà;

5 — íà óõî (íåàïîëèòàíñêàÿ ïîâÿçêà); 6 — âîñüìèîáðàçíàÿ ïîâÿçêà íà çàòûëî÷íóþ

îáëàñòü è øåþ; 7 — íà ïîäáîðîäîê è íèæíþþ ÷åëþñòü (óçäå÷êà);

8 — ïîâÿçêà ñåò÷àòî-ðóá÷àòûì áèíòîì;

øàïî÷êà Ãèïïîêðàòà: 9 — íà÷àëî; 10 — îáùèé âèä;

11 — íà íîñ; 12 — íà ïîäáîðîäîê; 13 — íà òåìåííóþ îáëàñòü;

14 — íà çàòûëîê; 15 — êîíòóðíàÿ ïîâÿçêà íà ùåêó

Источник

1. Наложение основных типов бинтовых повязок на различные части тела (циркулярная или круговая, спиральная, спиральная с перегибом, колосовидная, крестообразная, черепашья)

Учение о повязках, их применении и правильном наложении при травмах или заболеваниях называется десмуррией. Дословно «десмуррия»- повязкодействие. В широком смысле «повязка» — это все то, что накладывают на раневую поверхность или вообще на поврежденную часть тела с целью лечения. В узком смысле «повязка» — способ прикрытия раневой поверхности или участка поражения с конкретной целью — для защиты от внешних факторов, удержания или закрепления на поверхности тела перевязочного материала и т.д.

Существуют термины «повязка» и «перевязка». Если «повязка» определяет способ прикрытия раны или поврежденного участка тела, то термин «перевязка» символизирует собой процесс наложения повязки (действия). Х1Х в. — эра введения антисептики и асептики.

Антисептическая (противогнилостная) повязка имеет целью убить микробов в ране при помощи химических веществ. В качестве антисептического средства Листер предложил карболовую кислоту. Однако такой способ уничтожения микробов не всегда давал положительный результат и часто влиял на живую ткань.

Асептическая (безгнилостная) повязка – заслуга ученика Н. И. Пирогова — Бергмана (1890), разработавшего методику стерилизации перевязочного материала паром высокой температуры. В основу положен принцип: не допускать загрязнения микробами всего того, что приходит в соприкосновение с раной.

Химическая антисептика была заменена физической (высокая температура, кипячение, действие пара).

В настоящее время общепринято сочетание антисептического и асептического методов лечения ран.

Бинтовые повязки относятся к укрепляющим (закрепляющим) повязкам. Бинты готовятся из специального марлевого материала различной ширины и длины. Для бинтования кисти, пальцев применяются узкие бинты (ширина — 5 см, длина — 5 м); головы, предплечья, плеча, голени — средней ширины (ширина — 7 — 8 см, длина — 5 м); бедер, туловища — широкие бинты (ширина — 9 — 10 см, длина — 7 м). В зависимости от того, повреждены кожные покровы или нет, используются стерильные (специальная упаковка) или простые бинты. Применение бинтовых повязок преследует несколько целей: закрытие раны, остановка кровотечений (давящая повязка), удержание перевязочного материала на определенном участке тела, создание относительной иммобилизации (неподвижности) в суставах, предохранение мышц и связок суставов от растяжений (эластичные бинты).

Правила наложения бинтовой повязки

Бинтующий располагается перед пострадавшим в положении сидя или стоя (в зависимости от поврежденной части тела) для того, чтобы по выражению лица наблюдать за его состоянием.

Пострадавший находится в положении, обеспечивающем максимально допустимое мышечное расслабление и свободный доступ к бинтуемой части тела.

Часть тела, на которую накладывается повязка, должна находиться на уровне груди бинтующего, быть совершенно неподвижной и в том положении, в каком останется после бинтования.

Обычные исходные положения для бинтования: пальцы вытянуты, кисть выпрямлена, локоть согнут под прямым углом, плечевой сустав — рука немного отводится от туловища, тазобедренный и коленный суставы — нога вытянута, стопа положена под прямым углом. При бинтовании грудной клетки, живота, таза и верхней трети бедра в горизонтальном положении бинтуемую часть пострадавшего необходимо приподнять при помощи валиков из одежды или других предметов.

При наложении бинт должен катиться по бинтуемой части тела в одном направлении без предварительного отматывания и, как правило, по часовой стрелке (исключения составляют спиральная повязка с перегибом, повязка на правый глаз и некоторые другие). За редким исключением повязка накладывается от периферии к центру, начинается с 1 — 2 фиксирующих туров и заканчивается закрепляющим туром на здоровой части тела. При этом в зависимости от типа повязки каждый последующий тур закрывает предыдущий на ?, ? или полностью.

Повязка накладывается таким образом, чтобы она плотно прилегала к телу, не спадала при движении, но и не затрудняла венозный кровоток, не вызывала отеков на конечностях. Повязка должна быть красивой и удобной.

При оказании помощи пострадавшему одним человеком, бинтующий левой рукой удерживает бинтуемую конечность и расправляет бинт, а правой производит бинтование (рис. 1).

Рис. 1. Наложение бинтовой повязки

Техника наложения основных типов бинтовых повязок

Циркулярная (круговая) повязка (рис. 2). Все туры бинта накладываются друг на друга, закрывая небольшой (на ширину бинта) участок тела. Любая другая повязка также начинается и заканчивается несколькими круговыми турами, обеспечивающими ее прочность.

Рис. 2. Циркулярная повязка

Спиральная повязка (рис. 3). После 2 — 3 круговых туров в наиболее тонкой части бинтуемой области последующие туры бинта накладываются так, чтобы они закрывали предыдущие на ? или на ?. Фиксация повязки осуществляется 2 — 3 круговыми турами на здоровой части тела. В отдельных случаях (повязка на предплечье, голени) в целях более плотного прилегания бинта к телу при наложении спиральной повязки в местах, где образуется «карман», его перегибают.

На предплечье

На живот

На паховую область

Рис. 3. Спиральная повязка

Крестообразная (восьмиобразная) повязка (рис. 4). При наложении данной повязки туры бинта накладываются один на другой и делают перекрест в одном и том же месте. Повязка начинается и заканчивается круговыми турами в удобном для фиксации повязки месте.

2 вариант начинается циркулярным ходом на нижней трети голени

Рис. 4. Крестообразная повязка

Колосовидная повязка (рис. 5). Она является разновидностью восьмиобразной и отличается от нее тем, что в одном кольце «восьмерки» бинт накладывается тур на тур как в циркулярной повязке (в этом же месте повязка начинается и заканчивается), а в другом — очередной закрывает предыдущий на 1/2 или на 1/3, как в спиральной (первый тур бинта в этом кольце накладывается на самую отдаленную часть бинтуемого участка тела), так что перекрест бинта образует фигуру колоса. Эта повязка используется в качестве самостоятельной, а также для фиксации стерильных материалов или различных лекарственных веществ в области тазобедренного сустава, подмышечной области, плеча и надплечья.

Рис. 5. Колосовидная повязка

Черепашья повязка на локтевой и коленный суставы (рис. 6). Является также разновидностью восьмиобразной. Бывает двух видов: сходящаяся и расходящаяся.

Сходящаяся: первые 2 — 3 круговых тура накладываются на самую дальнюю часть предплечья (голени). Затем косым ходом бинта через сгибательную поверхность сустава накладывают круговой тур бинта на дальнюю часть плеча (бедра). После этого снова косым ходом бинт возвращают на предплечье, образуя перекрест в области сгиба сустава, при этом каждый тур бинта на плече (бедре) и предплечье (голени) закрывает предыдущий на 1/2 или 1/3. Бинтование продолжается до тех пор, пока не будет закрыт весь сустав. Последний тур бинта проходит вокруг сустава.

Сходящаяся Расходящаяся

Рис. 6. Черепашья повязка

Расходящаяся повязка: первые 2 — 3 круговых тура накладываются на сустав, а затем, последовательно накладывая туры бинта на плечо и предплечье (бедро, голень) и делая перекрест в сгибе сустава, закрывают бинтуемые части тела.

Основные типы повязок, накладываемые на различные части тела, представлены на рис. 7 — 12.

Рис. 7. Повязка на палец

Из перечисленных повязок необходимо выполнить следующие: круговую на лучезапястный или голеностопный суставы, спиральную (спиральную с перегибом) на предплечье или голень, черепашью (сходящуюся и расходящуюся) на локтевой и коленный суставы, крестовидную на ладонь и стопу, колосовидную на пальцы кисти, на бедро (верхнюю треть) и на предплечье (плечевой сустав).

Рис. 8. Повязка на кисть

Рис. 9. Применение при ранении головы

Рис. 10. Восьмиобразная повязка на голеностопный сустав

Рис. 11. Пращевидная повязка

Рис. 12. Пращевидная повязка на нос на подбородок

2. Использование лейкопластырных повязок

Лейкопластырные повязки (рис. 13) в настоящее время широко применяются при небольших ранениях, ссадинах, воспалительных процессах кожи. Используются как обычные, так и бактерицидные отечественные и зарубежные лейкопластыри. Методика пользования бактерицидной повязкой: с внутренней стороны повязки осторожно снимают ее предохранительный слой полиэтилена и накладывают на рану марлевой прокладкой. Клейкая часть повязки должна плотно пристать к телу вокруг раны. Для закрытия небольшого ранения можно использовать часть бактерицидной повязки; обычно приготовленный перевязочный материал (стерильный марлевый тампон и др.) накладывается на бинтуемое место и фиксируется полосками лейкопластыря, которые должны быть значительно больше поврежденного участка.

В настоящее время вместо бинтовых и лейкопластырных повязок при небольших повреждениях кожных покровов в медицинской и спортивной практике с успехом применяют различные аэрозоли, которые при нанесении их на тело образуют защитную устойчивую к внешним воздействиям пленку. Наличие в аэрозолях различных лекарственных веществ способствует быстрейшему заживлению повреждения.

Рис. 13. Лейкопластырные повязки

3. Применение эластичных бинтов

В практике для предупреждения травмирования связочного аппарата суставов (локтевого, лучезапястного, коленного и голеностопного) и мышц широко применяется бинтования указанных участков тела. Для этих целей лучше всего использовать эластичные бинты, так как они, плотно прилегая к телу, успешно предохраняют мышцы и связки от растяжения и вместе с тем не препятствуют поверхностному кровообращению. На лучезапястный и голеностопный суставы накладывается круговая повязка, на предплечье, голень и бедро — спиральная с перегибом, на плечо — спиральная, на локтевой и коленный суставы — черепашья. Методика наложения указанных повязок обычная. Вместо эластичных бинтов можно пользоваться специальными приспособлениями, изготовленными из эластичного материала (налокотники, наколенники и др.).

4. Наложение других бинтовых повязок, применяемых при травмах

В объем данного раздела входит ознакомление с методикой наложения повязки на глаза, Т-образной повязки, повязки на затылочную область головы, чепца, спиральной повязки на грудь, пальцы рук и ног, крестовидной повязки на грудь.

Повязка на глаза (рис. 14). Фиксирующие туры бинта (круговые) накладывают на лоб, затем сзади бинт наискось спускают по затылочной области и ведут под ухом больной стороны через щеку на лоб, прикрывая внутреннюю часть глаза. Каждый косой тур бинта закрепляется циркулярным на лбу. При наложении повязки на оба глаза после фиксирующих круговых туров делают косой ход бинта, прикрывающий внутреннюю часть левого глаза, далее бинт проходит под ухом и его ведут по задней стороне шеи. Затем делают ход, идущий косо снизу вверх и прикрывающий внутреннюю поверхность правого глаза. Все косые ходы бинта перекрещиваются в области переносицы и повторяются до тех пор, пока не закроется область обоих глаз. Повязка укрепляется циркулярными турами на лбу.

Рис. 14. Повязка на глаза

Т-образная повязка. Через отрезок бинта длиной 1,5 -2 м. перебрасывается другой отрезок в виде буквы «Т». Данная повязка применяется на области промежности. Первый отрезок фиксируется вокруг талии, другой проводится через промежность и спереди привязывается к поясу. Вместо одной вертикальной полоски бинта можно использовать две, как это показано на рис. 15.

Рис. 15. Т – образная повязка

Крестообразная повязка на грудь (рис. 16). Состоит из ходов бинта, идущих в косом направлении в виде цифры восемь и перекрещивающихся на передней поверхности грудной клетки. Для закрепления повязки делаются несколько круговых туров вокруг груди.

Рис. 16. Крестообразная повязка на грудь

Спиральная повязка на пальцы (рис. 17). 2 — 3 первых круговых тура бинта накладываются в области запястья, затем бинт косо идет через тыл кисти к концу бинтуемого пальца и начинаются спиральные ходы бинта с его конца до основания. После этого бинт опять по тылу кисти идет к лучезапястному суставу, где и закрепляется круговыми турами.

Рис. 17. Спиральная повязка на пальцы

Спиральная повязка на грудную клетку (рис. 18). Для удержания повязки размотанный конец бинта накладывают в косом направлении через грудь и плечо и оставляют висеть свободно. Повязка состоит из спиральных ходов снизу вверх до подмышечных областей, после чего свободный конец бинта перекидывают через другое плечо и привязывают к повязке на спине.

Рис. 18. Спиральная повязка на грудную клетку

Крестообразная повязка на затылочной области (рис. 19). Бинт закрепляется круговыми турами в области лба и затылка, затем спускается по затылочной области слева в косом направлении на правую сторону шеи, обходит вокруг шеи и по левой боковой поверхности поднимается косо через затылочную область под правым ухом на лоб. Затем ходы повторяются, прикрывая всю область затылка, и повязка закрепляется вокруг головы.

Рис. 19. Крестообразная повязка на затылок

Повязка «чепцом» (рис. 20). Кусок бинта длиной 0,5 м кладут в середине на область темени, опуская концы впереди ушей и удерживают их (помощник или пострадавший) в натянутом состоянии. Поверх завязок накладывают круговой тур на лоб и затылок и, дойдя до правой завязки, оборачивают кругом и идут косо через лоб и темя до другой завязки, кругом которой бинт вновь перекидывается и перекрывает часть затылка. Такими косыми ходами и с перекидываниями кругом завязок закрывается вся голова. Концы бинта завязываются под подбородком.

Рис. 20. Повязка на голову «чепцом»

Источник