Показания к операции гематомы мозга

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИМОЗГОВЫХ ГЕМАТОМ

Единое мнение по вопросу показаний и противопоказаний к удалению внутримозговых гематом отсутствует, в связи с чем хирургическая активность при этой патологии в разных клиниках варьирует в довольно широких пределах.

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Показания и противопоказания к операции зависят главным образом от размера гематомы, её локализации и состояния больного.

Бесспорными показаниями к оперативному удалению гематом считают следующие.

- Гематомы мозжечка с компрессией IV желудочка, дислокацией ствола и гидроцефалией при ухудшающемся состоянии больного.

- Лобарные и латеральные гематомы средних и больших размеров при ухуд- шающемся состоянии больного.

В этих случаях цель операции — спасение жизни больного.

Операция не показана в следующих случаях.

- Коматозное состояние при оценке по шкале Глазго 4 балла и менее (за исключением гематом мозжечка) — при операциях летальность у таких больных достигает 100%.

- Небольшие размеры гематомы или минимальный неврологический дефицит — при удалении гематомы могут развиться различные интра- и послеоперационные осложнения, которые не оправданны, так как гематома не угрожает жизни больного и не вызывает неврологических расстройств.

В остальных случаях решение об операции принимают индивидуально в зависимости от совокупности различных факторов.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

Операция удаления гематомы в подавляющем большинстве случаев направлена на спасение жизни больного, то есть при соответствующих показаниях её следует выполнять без промедления. В некоторых случаях операцию можно выполнить для ускорения и улучшения функционального восстановления при небольших и средних гематомах с явным неврологическим дефектом. Такие операции про водят в плановом порядке.

МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ ГЕМАТОМ

Существует несколько методик удаления внутримозговых гематом. Выбор метода зависит от локализации и размеров гематомы. Операции проводят в условиях общей анестезии.

Прямое хирургическое вмешательство показано главным образом при лобарных гематомах с ухудшающимся состоянием больного, признакам и дислокации мозга, а также при гематомах мозжечка. Возможны 2 варианта доступа к гематоме.

При первом путём костно-пластической трепанации формируют небольшое трепанационное отверстие и проводят энцефалотомию непосредственно в месте наиболее близкого прилежания внутримозговой гематомы к коре головного мозга.

Гематому удаляют путём аспирации и промывания раны раствором натрия хлорида.

Плотные сгустки крови можно удалить окончатым пинцетом. Гемостаз осуществляют путём коагуляции сосудов, в полость удалённой гематомы укладывают гемостатическую марлю или губку.

Больным с выраженной внутричерепной гипертензией и отёком мозга целесообразно сразу выполнять широкую трепанацию черепа, а при сохраняющемся после удаления гематомы отёке про изводить пластику оболочки и удалять костный лоскут (рис. 19-24) .

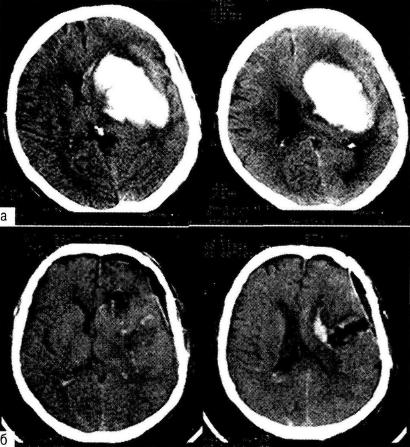

Рис. 19-24. Удаление внутри мозговой гематомы прямым доступом: а — при кт диагностирована большая смешанная внутри мозговая гематома левого полушария мозга; б — кт после удаления гематомы.

Стереотаксическое удаление целесообразно проводить при медиальных и смешанных инсультах, так как это более щадящая операция. Суть метода заключается во введении в полость гематомы канюли небольшого диаметра (≤6 мм) с использованием специальных навигационных систем. При стереотаксическом удалении гематом невозможно про ведение тщательного гемостаза, поэтому рецидивы гематомы при использовании этого метода возникают чаще. чем при прямом удалении.

При латеральных и смешанных инсультах у больных с относительно стабильным состоянием при отсутствии выраженной дислокации срединных структур возможно пункционно-аспирационное удаление гематомы. При этой операции в полость гематомы вводят тонкую канюлю и проводят активную аспирацию крови из этой полости. Рекомендуют удалять приблизительно треть или половину объёма гематомы, что определяют по интраоперационной КТ или путём примерных расчётов. После частичного опорожнения гематомы катетер закрывают и оставляют в ране. Повторную аспирацию про водят в зависимости от данных КТ. Катетер может находиться в ране в течение 2-3 сут. Пункционно-аспирационный метод может быть дополнен введением в полость гематомы фибринолитиков с целью лизировать сгустки и облегчить аспирацию крови (рис. 19-25).

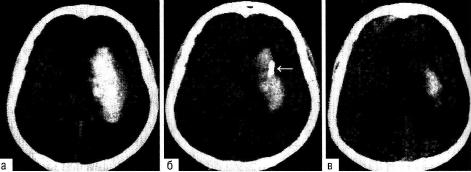

Рис. 19-25. Удаление внутри мозговой гематомы пункционно-аспирационным методом: а — большая смешанная внутри мозговая гематома на 5-е сут после кровоизлияния; б — 2-е сут после операции: видно уменьшение обьёма гематомы после аспирации на фоне введения проурокиназы (стрелкой указано положение дренажной трубки); в — КТ через 7 дней после операции.

Введение фибринолитиков наиболее эффективно в течение первых 5 сут после инсульта. При этом необходим постоянный контроль свёртывающей системы крови, чтобы предупредить системное воздействие препарата.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ

В послеоперационном периоде необходимы снижение АД и его стабилизация.

Высокое АД может провоцировать продолжение или рецидив кровотечения. При снижении АД необходимо учитывать, что у лиц, страдающих гипертонической болезнью, граница ауторегуляции мозгового кровотока сдвинута в сторону более высоких показателей, поэтому рекомендуют снижать АД до среднего значения — 130 мм рт.ст. Для лучшего контроля АД рекомендуется применение легкотитруемых гипотензивных препаратов. При уменьшении АД ниже рекомендуемю значений необходимо ввести изотонические или коллоидные растворы под контролем центрального венозного давления, использовать вазопрессоры.

Основная сложность при послеоперационном ведении больных — борьба с отёком мозга, сохраняющимся в течение 1-2 нед после операции. Лечить отёк мозг, рекомендуют в условиях контроля внутричерепного давления с помощью вентрикулярного или паренхиматозного датчика. При внутричерепном давлении более 20 мм рт.СТ. показано применение осмодиуретиков (маннитол + фуросемид при осмолярности плазмы <310 ммоль/л) , возможно использование кратковременной гипервентиляции с pCO2 30-35 мм рт.ст. Используют также миорелаксанты и барбитураты. Применение глюкокортикоидов нецелесообразно.

Помимо удаления гематом, при геморрагическом инсульте может возникнуть необходимость в дренировании желудочков. Наложение наружных вентрикулярных дренажей показано при массивном вентрикулярном кровоизлиянии, в случаях окклюзионной водянки при консервативном ведении больных с гeматомами мозжечка.

ОСЛОЖНЕНИЯ

К осложнениям операций по удалению гематом относят прежде всего рецидив кровотечения после операции. Его наблюдают в 10-20% случаев.

Для больных с геморрагическим инсультом, имеющих, как правило, соматиче· ски отягощённый анамнез, типичны разнообразные соматические осложнения, обусловленные декомпенсацией имеющихся заболеваний.

ИСХОДЫ И ПРОГНО3

Летальность после удаления внутри мозговых гематом гипертонического генеза в среднем составляет около 50%. При малоинвазивных вмешательствах летальность значительно ниже и составляет 20-30%. Основными причинами смерти больных после операции становятся отёк мозга, рецидив кровотечения и соматические осложнения.

Источник

Слово «гематома» с латыни переводится буквально «кровяная опухоль» («hem» – кровь, «-oma» – окончание, обозначающее доброкачественную опухоль). Но на деле не совсем так. Пожалуй, самое правильное, что можно вынести из этого латинского названия: данное состояние связано с кровью и в месте локализации гематомы выражена припухлость.

Что такое гематома?

Гематома – скопление крови под твердой/мягкой тканью или в ней самой. Чаще всего это не благоприобретенное состояние (осложнение), но оно может быть и врожденным.

Гематомы, как правило, сами по себе не смертельны, но опасны осложнения, которые они могут вызвать. Особенно вызывают живой интерес у неврологов и нейрохирургов гематомы, образующиеся в головном мозге.

Кстати, более правильно с судебно-медицинской и неврологической точки зрения, а также с точки зрения патогенеза называть скопления крови не гематомами, а кровоизлияниями. Из этих позиций и идет классификация

Классификация кровоизлияний (гематом) головного мозга

I По временным рамкам:

Врожденные кровоизлияния обычно бывают у младенцев при родовой травме и/или при прохождении через родовые пути. Как правило, небольшие кровоизлияния у малыша при неосложненном течении родов быстро подвергаются лизису (рассасыванию) и серьезных последствий не несут.

Приобретенные кровоизлияния образуются в течение жизни от внешних воздействий (травмы) или в результате сосудистых заболеваний головного мозга.

II По продолжительности и началу проявления симптомов гематомы мозга бывают:

- Острые – образуются и дают о себе знать в течение 3-х дней;

- Подострые – клинические проявления начинаются, когда с момента излития крови прошло от 4 до 15 дней;

- Хронические гематомы подают признаки после 15-ти дней с момента образования, когда уже начинается инкапсуляция (отграничение зоны гематомы соединительной тканью от здоровой ткани).

III Относительно головного мозга и его оболочек

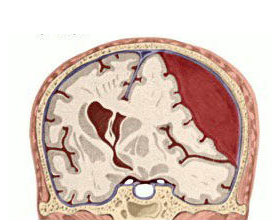

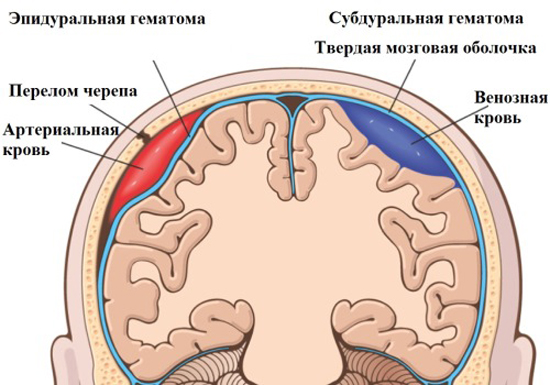

- Эпидуральные – кровь изливается между костями черепа и твердой оболочкой мозга. Благодаря септам (перегородкам) кровь четко локализуется в одном участке.

- Субдуральные – кровь изливается под твердую мозговую оболочку. Интересно, что источниками эпидурального и субдурального кровоизлияний чаще является кровь из системы венозных синусов головного мозга.

- Субарахноидальные – кровь локализуется под мягкой мозговой оболочкой. Именно субарахноидальные кровоизлияния имеют свойство распространяться по конвекситальной (выпуклой) поверхности полушарий.

- В вещество головного мозга – очаги размозжения и ушибов, чаще бывают при травматическом воздействии.

- Внутрижелудочковые – возникают, в основном, из-за разрывов аневризм мозговых артерий. Происходит распространение крови по внутримозговым «цистернам» с ликвором.

Основные причины кровоизлияний в мозг (мозговых гематом)

Самая распространенная (примерно 85%) – разрыв церебрального (мозгового) сосуда с артериальным кровотечением вследствие:

- Атеросклеротической аневризмы;

- Врожденного дефекта стенки сосуда с образованием аневризмы или мальформации (патологической извитости);

- Гипертонического криза.

Черепно-мозговая травма (примерно 10% всех случаев) – комплекс повреждений от кожно-мышечного лоскута головы до кровоизлияния в боковые желудочки мозга.

Оставшиеся 5% причин приходятся на:

- Нарушения свертываемости крови вследствие врожденной недостаточности белковых факторов свертывания или избыточного приема антикоагулянтов;

- Воздействие наркотиков;

- Инфекционные аневризмы (в основном, грибковой природы) при синдроме иммунодефицита;

- Тромбоэмболия.

Выбор способа лечения

В совокупности лечение мозговых гематом можно разделить на две группы: консервативное и оперативное. Вопрос выбора всегда стоит за доктором. Основной признак, которым руководствуется невролог (нейрохирург), избирая тот или иной путь лечения – скорость увеличения гематомы и, соответственно, риск сдавления близлежащих структур головного мозга с последующим отеком и дислокацией, а также тяжесть клинических проявлений.

Чем раньше начнется лечение, тем меньше неблагоприятных последствий будет от мозговой гематомы.

Если гематома маленькая (излилось до 50 мл крови), не увеличивается в размерах и есть только слабая очаговая неврологическая симптоматика, можно обойтись без операции.

Консервативное лечение внутримозговых гематом включает:

- Препараты, укрепляющие сосудистую стенку и улучшающие кровоснабжение – Циннаризин, Глиатилин (особенно он хорош в острый период ЧМТ).

- Препараты, способствующие снабжению мозга кислородом и глюкозой – Винпоцетин, Винкамин, Кортексин, Мексикор (Мекисдол).

- Форсированный диурез для предотвращения отека с помощью Фуросемида или Лазикса.

- коррекция АД (Нитропруссид натрия, Пентамин, Нифедипин – внутривенно капельно).

Оперативное лечение внутримозговых кровоизлияний

Годами проверенный и надежный вариант операции – декомпрессионная (снижающая внутримозовое давление) трепанация черепа.

После диагностики мозгового кровоизлияния с помощью КТ или МРТ и уточнения его локализации в черепе специальным прибором (трепаном) делают минимум 3 трепанационных отверстия. Далее специальной пилой удаляют кусочек кости черепа: полностью или частично (кусок кости держится на мягких тканях головы, его просто «откидывают»). Тем самым обеспечивается снижение давления на головной мозг и оперативный доступ для удаления гематомы. Потом нейрохирург находит поврежденный сосуд, лигирует его, специальным аппаратом отсасывается излившаяся кровь и свертки.

В современной нейрохирургии стало активно практиковаться удаление гематомы мозга эндоскопическим способом через одно трепанационное отверстие. Но, во-первых, такой метод эффективен лишь при не очень больших кровоизлияниях, во-вторых, не дает возможность полноценной ревизии раны и выявления источника кровотечения.

Источник

Гематома головного мозга – это скопление крови под его оболочками или в мозговом веществе, образовавшееся в результате разрыва кровеносного сосуда. При этом состоянии существует угроза жизни человека. Сгусток крови сдавливает прилегающие ткани, а также создают повышенное внутричерепное давление.

Гематомы между оболочками образуются в результате черепно-мозговых травм. Недуг настигает пациентов любого возраста, от грудных детей и молодых людей до стариков.

Кровоизлияния в мозговом веществе – результат инсульта на фоне атеросклероза либо гипертонии. Данный вид гематом с травматизмом практически не связан.

Симптомы и признаки

Проявления симптомов зависят от локации гематомы, ее вида, размера, скорости разрастания.

Повышение внутричерепного давления и смещение мозга играют в симптоматике главенствующую роль. При остром течении болезни симптомы проявляются сразу. Проявления подострых гематом обычно слабее. При хроническом течении признаки заболевания проявляются постепенно, процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

При острой субдуральной гематоме наблюдаются:

- рост артериального давления,

- судороги,

- парезы и параличи,

- нарушения дыхания,

- потери сознания,

- кома,

- разная величина зрачков (анизокория),

- головные боли, сопровождаемые рвотой.

Если субдуральная гематома сочетается с ушибом мозга, то возможны нарушения дыхания и сердечной деятельности.

Признаки эпидуральной гематомы следующие:

- резкая головная боль, рвота,

- сильное увеличение АД,

- нарушение сердечного ритма,

- угнетенное состояние сознания (вплоть до сопора, комы),

- значительное ухудшение состояния больного после нескольких часов резкого улучшения («светлого промежутка»).

Симптомы внутричерепных гематом во многом повторяют проявления болезни при других видах. У пострадавшего наблюдаются признаки внутричерепной гипертензии: рвота, головная боль, потеря сознания и т.п. Однако к симптоматике добавляются проявления нарушений функций мозгового отдела, в глубине которого возникло кровоизлияние. Возможны парезы, параличи, нарушения всех видов чувствительности нервных окончаний.

Причины образования

Все причины образования гематом в головном мозге можно разделить на два типа:

- Связанные с травмами головы.

- Возникшие после инсультов и заболеваний.

Большую роль в образовании разрыва сосудов играет атрофия мозга. В группу риска входят:

- злоупотребляющие алкоголем люди,

- люди пожилого возраста,

- страдающие старческой деменцией,

- перенесшие менингит и другие инфекции мозга,

- лица, принимающие антикогулянты.

У пожилых людей с возрастом мозг несколько уменьшается в объёме. При этом находящиеся около его оболочек пиальные вены растягиваются. Стенки кровеносных сосудов у людей преклонного возраста истончаются, становятся более хрупкими.

Это приводит к тому, что даже при слабом физическом воздействии целостность сосудов нарушается. Аналогичные процессы характерны для деменции, атеросклероза, инфекционных заболеваний мозга.

Атрофируется мозг и уменьшается у людей, больных алкоголизмом. С приемом алкоголя нередко связана такая распространенная причина гематом мозга, как черепно-мозговая травма.

Гематомам в головном мозге могут способствовать:

- системная красная волчанка, другие аллергические и инфекционные заболевания,

- нарушение свертываемости крови,

- длительный прием препаратов-антикоагулянтов,

- раковые опухоли.

Диагностика

При постановке диагноза учитываются жалобы пациента, его состояние, предшествовавшие образованию гематомы события, оперативные данные врачебного наблюдения. Наличие либо отсутствие «светлого промежутка», когда пациент идет на поправку перед внезапным резким ухудшением, – один из ключевых критериев.

При постановке диагноза учитываются жалобы пациента, его состояние, предшествовавшие образованию гематомы события, оперативные данные врачебного наблюдения. Наличие либо отсутствие «светлого промежутка», когда пациент идет на поправку перед внезапным резким ухудшением, – один из ключевых критериев.

Информативны КТ и МРТ головного мозга. С помощью этих методов выявляются наличие гематомы, ее местоположение, распространение, объем, вид. Еще один эффективный метод – эхоэнцефалография. Она проводится с помощью ультразвука для обследования глубинных слоев мозга, которые могут смещаться в результате удара по голове, сдавления тканей кровяной массой.

Виды и классификация образований

Внутричерепные гематомы классифицируются по признаку их локализации. У каждого вида кровоизлияний существуют свои особенности течения.

Эпидуральная

Эпидуральная гематома образуется между твердой оболочкой мозга и костью черепа. Чаще всего она локализуется в области висков. Оболочка мозга в этом месте соединяется с черепными костями, что ограничивает распространение кровяного содержимого по ее поверхности.

При эпидуральной гематоме происходит артериальное кровотечение. Оно может начаться от повреждения стенок артерии обломками костей черепа, появившимися в результате удара. Однако известно также кровоизлияние в паренхиму мозга или его желудочки, возникающие при инсультах. Как правило, такое явление характерно для гипертонического криза.

Второй вид нетравматических эпидуральных гематом связан с атеросклерозом. Излияние крови происходит из артерии, разорвавшейся на месте атеросклеротической бляшки. Другие патологии – аневризмы, мальформации сосудов. Данные недуги вовсе не являются болезнью стариков, они могут подстерегать человека даже в молодом возрасте.

Эпидуральное кровотечение приводит к смещению (дислокации) мозга относительно продольной оси, сдавлении (компрессии) его тканей.

Субдуральная

Субдуральная гематома представляет собой скопление крови под твердой мозговой оболочкой. Ее причиной обычно является черепно-мозговая травма, удар по голове. Такой вид встречается наиболее часто. Острое течение является чрезвычайно опасным для жизни человека.

При субдуральной гематоме происходит кровотечение из пиальных вен, находящихся в черепной коробке. Венозная кровь устремляется из разорвавшейся вены между твердой и мягкой оболочками мозга – так называемое субдуральное пространство. Никаких перемычек в этом пространстве природой не предусмотрено. Таким образом, из вены способно излиться до 300 мл крови. При ЧМТ возможны парные субдуральные кровотечения на месте удара и с противоположной стороны (контрудар).

Субдуральная гематома может протекать в острой, подострой или хронической форме.

Внутримозговая

Внутримозговая гематома – это сгустки от кровотечения внутри мозга, находящиеся под его оболочками. При этом происходит разрыв кровеносного сосуда в середине мозгового вещества. Это приводит к тому, что весь участок, где расположен сосуд, пропитывается кровью. Чаще других поражаются лобные и височные доли мозга.

Такая гематома имеет округлую форму. По происхождению она может быть как травматичной, как и нетравматичной. Внутримозговая гематома после ЧМТ обычно возникает ближе к коре мозга. Послеинсультные, атеросклеротические кровоизлияния, наоборот, образуются в самой глубине мозга, ближе к его середине.

Лечение внутримозговых гематом

Гематомные образования головного мозга чаще всего лечат при помощи экстренной хирургической операции. Внутримозговые скопления крови – исключительное опасное для жизни состояние. Больного необходимо срочно госпитализировать на машине скорой помощи в отделение нейрохирургии. Немедленное хирургическое вмешательство производится специалистами-нейрохирургами.

Главная цель операции – удаление сгустка крови для нормализации внутричерепного давления. Соответственно, это устраняет сдавливание мозговых тканей, их смещение относительно нормального положения.

Больные с острым субдуральным кровоизлиянием оперируются немедленно, от скорости оказания помощи зависит их жизнь. Кроме того, даже будучи спасенным хирургами, человек может остаться инвалидом. Операция производится методом трепанации черепа. При этом вскрывается также твердая оболочка мозга. Осматриваются ткани на предмет возможного размозжения, а также кровеносные сосуды для обнаружения продолжающегося кровотечения.

Больные с острым субдуральным кровоизлиянием оперируются немедленно, от скорости оказания помощи зависит их жизнь. Кроме того, даже будучи спасенным хирургами, человек может остаться инвалидом. Операция производится методом трепанации черепа. При этом вскрывается также твердая оболочка мозга. Осматриваются ткани на предмет возможного размозжения, а также кровеносные сосуды для обнаружения продолжающегося кровотечения.

При подострых и хронических субдуральных гематомах трепанация черепа может не производиться. В этом случае сгустки крови извлекаются методом эндоскопии, через относительно небольшое отверствие.

При эпидуральных кровоизлияниях вскрывается только черепная коробка. Кровяные свертки удаляются. Чтобы после операции не образовалась новая гематома, находят кровоточащие сосуды. Под костью черепа помещают дренаж.

Встречаются гематомы после травм с оскольчатыми переломами кости черепа. В этих случаях хирурги после удаления излившейся крови проверяют также пространство под твердой мозговой оболочкой.

Внутримозговые гематомы с подострым и хроническим течением не требуют столь экстренного вмешательства, что дает врачам больше времени на обследования, уточнение локации разрыва сосуда. Однако это не относится к любым острым случаям внутричерепных гематом, при которых промедление грозит смертью пациента более чем в 50% случаев. Послеоперационный период больной проводит в отделении реанимации под контролем врачей.

Однако возможно и консервативное лечение гематом мозга. Без операции реально обойтись при небольших гематомных образованиях, если они не увеличиваются в размерах. При таком условии внутричерепное давление не повышается, ткани мозга не подвержены компрессии, не происходит смещения их участков.

Однако возможно и консервативное лечение гематом мозга. Без операции реально обойтись при небольших гематомных образованиях, если они не увеличиваются в размерах. При таком условии внутричерепное давление не повышается, ткани мозга не подвержены компрессии, не происходит смещения их участков.

Назначаются кровоостанавливающие, мочегонные средства, а также лекарства, помогающие гематомам быстрее рассасываться. В зависимости от фоновых заболеваний, общего состояния больного ему могут прописываться препараты против тромбоэмболии, для нормализации давления. Обязателен строгий контроль врача за эффективностью проводимых мер. Если прогресса в лечении не наблюдается или состояние начинает ухудшаться, то методы лечения гематомы пересматриваются – больному в итоге проводят хирургическую операцию.

Реабилитационный период

Реабилитация больного после лечения длится от 4 недель до 6 месяцев. Восстанавливающая терапия включает в себя прием антибиотиков, препаратов для улучшения обменных процессов в мозге. Кроме того, требуется восстановить работу пораженного участка мозга, подвергнувшегося дислокации, компрессии.

Последнее удается сделать не всегда, многое зависит от того, насколько быстро человеку была оказана помощь. Чем быстрее проведена операция в сложных случаях гематомы, тем больше шансов на восстановление. Тут возможны варианты. При квалифицированном и своевременном лечении может наступить полное выздоровление. А вот после долгого сдавления тканей, смещения участков мозга даже ткани не всегда способны расправиться.

Последствия гематомы мозга

Коварство недуга состоит в том, что симптомы могут проявляться повторно спустя довольно продолжительное время. Неврологические расстройства могут сопровождать долгие годы человека, перенесшего гематомы с ушибом мозга, размозжением нервной ткани. Возможны инфекционные заболевания оболочек мозга (менингит, менингоэнцефалит), судороги конечностей. Нередко наблюдаются повышенная утомляемость, метео- и климатическая зависимость.

Гематомы головного мозга иногда «возвращаются». В случае рецидива заболевания проводится повторное хирургическое вмешательство по удалению сгустков крови. После перенесенного кровоизлияния могут остаться последствия психического, неврологического характера, которые в некоторых случаях приводят к неадекватности больного.

Источник