Показания к операции гематом

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИМОЗГОВЫХ ГЕМАТОМ

Единое мнение по вопросу показаний и противопоказаний к удалению внутримозговых гематом отсутствует, в связи с чем хирургическая активность при этой патологии в разных клиниках варьирует в довольно широких пределах.

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Показания и противопоказания к операции зависят главным образом от размера гематомы, её локализации и состояния больного.

Бесспорными показаниями к оперативному удалению гематом считают следующие.

- Гематомы мозжечка с компрессией IV желудочка, дислокацией ствола и гидроцефалией при ухудшающемся состоянии больного.

- Лобарные и латеральные гематомы средних и больших размеров при ухуд- шающемся состоянии больного.

В этих случаях цель операции — спасение жизни больного.

Операция не показана в следующих случаях.

- Коматозное состояние при оценке по шкале Глазго 4 балла и менее (за исключением гематом мозжечка) — при операциях летальность у таких больных достигает 100%.

- Небольшие размеры гематомы или минимальный неврологический дефицит — при удалении гематомы могут развиться различные интра- и послеоперационные осложнения, которые не оправданны, так как гематома не угрожает жизни больного и не вызывает неврологических расстройств.

В остальных случаях решение об операции принимают индивидуально в зависимости от совокупности различных факторов.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

Операция удаления гематомы в подавляющем большинстве случаев направлена на спасение жизни больного, то есть при соответствующих показаниях её следует выполнять без промедления. В некоторых случаях операцию можно выполнить для ускорения и улучшения функционального восстановления при небольших и средних гематомах с явным неврологическим дефектом. Такие операции про водят в плановом порядке.

МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ ГЕМАТОМ

Существует несколько методик удаления внутримозговых гематом. Выбор метода зависит от локализации и размеров гематомы. Операции проводят в условиях общей анестезии.

Прямое хирургическое вмешательство показано главным образом при лобарных гематомах с ухудшающимся состоянием больного, признакам и дислокации мозга, а также при гематомах мозжечка. Возможны 2 варианта доступа к гематоме.

При первом путём костно-пластической трепанации формируют небольшое трепанационное отверстие и проводят энцефалотомию непосредственно в месте наиболее близкого прилежания внутримозговой гематомы к коре головного мозга.

Гематому удаляют путём аспирации и промывания раны раствором натрия хлорида.

Плотные сгустки крови можно удалить окончатым пинцетом. Гемостаз осуществляют путём коагуляции сосудов, в полость удалённой гематомы укладывают гемостатическую марлю или губку.

Больным с выраженной внутричерепной гипертензией и отёком мозга целесообразно сразу выполнять широкую трепанацию черепа, а при сохраняющемся после удаления гематомы отёке про изводить пластику оболочки и удалять костный лоскут (рис. 19-24) .

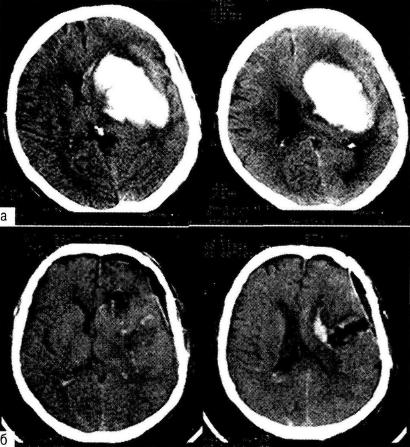

Рис. 19-24. Удаление внутри мозговой гематомы прямым доступом: а — при кт диагностирована большая смешанная внутри мозговая гематома левого полушария мозга; б — кт после удаления гематомы.

Стереотаксическое удаление целесообразно проводить при медиальных и смешанных инсультах, так как это более щадящая операция. Суть метода заключается во введении в полость гематомы канюли небольшого диаметра (≤6 мм) с использованием специальных навигационных систем. При стереотаксическом удалении гематом невозможно про ведение тщательного гемостаза, поэтому рецидивы гематомы при использовании этого метода возникают чаще. чем при прямом удалении.

При латеральных и смешанных инсультах у больных с относительно стабильным состоянием при отсутствии выраженной дислокации срединных структур возможно пункционно-аспирационное удаление гематомы. При этой операции в полость гематомы вводят тонкую канюлю и проводят активную аспирацию крови из этой полости. Рекомендуют удалять приблизительно треть или половину объёма гематомы, что определяют по интраоперационной КТ или путём примерных расчётов. После частичного опорожнения гематомы катетер закрывают и оставляют в ране. Повторную аспирацию про водят в зависимости от данных КТ. Катетер может находиться в ране в течение 2-3 сут. Пункционно-аспирационный метод может быть дополнен введением в полость гематомы фибринолитиков с целью лизировать сгустки и облегчить аспирацию крови (рис. 19-25).

Рис. 19-25. Удаление внутри мозговой гематомы пункционно-аспирационным методом: а — большая смешанная внутри мозговая гематома на 5-е сут после кровоизлияния; б — 2-е сут после операции: видно уменьшение обьёма гематомы после аспирации на фоне введения проурокиназы (стрелкой указано положение дренажной трубки); в — КТ через 7 дней после операции.

Введение фибринолитиков наиболее эффективно в течение первых 5 сут после инсульта. При этом необходим постоянный контроль свёртывающей системы крови, чтобы предупредить системное воздействие препарата.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ

В послеоперационном периоде необходимы снижение АД и его стабилизация.

Высокое АД может провоцировать продолжение или рецидив кровотечения. При снижении АД необходимо учитывать, что у лиц, страдающих гипертонической болезнью, граница ауторегуляции мозгового кровотока сдвинута в сторону более высоких показателей, поэтому рекомендуют снижать АД до среднего значения — 130 мм рт.ст. Для лучшего контроля АД рекомендуется применение легкотитруемых гипотензивных препаратов. При уменьшении АД ниже рекомендуемю значений необходимо ввести изотонические или коллоидные растворы под контролем центрального венозного давления, использовать вазопрессоры.

Основная сложность при послеоперационном ведении больных — борьба с отёком мозга, сохраняющимся в течение 1-2 нед после операции. Лечить отёк мозг, рекомендуют в условиях контроля внутричерепного давления с помощью вентрикулярного или паренхиматозного датчика. При внутричерепном давлении более 20 мм рт.СТ. показано применение осмодиуретиков (маннитол + фуросемид при осмолярности плазмы <310 ммоль/л) , возможно использование кратковременной гипервентиляции с pCO2 30-35 мм рт.ст. Используют также миорелаксанты и барбитураты. Применение глюкокортикоидов нецелесообразно.

Помимо удаления гематом, при геморрагическом инсульте может возникнуть необходимость в дренировании желудочков. Наложение наружных вентрикулярных дренажей показано при массивном вентрикулярном кровоизлиянии, в случаях окклюзионной водянки при консервативном ведении больных с гeматомами мозжечка.

ОСЛОЖНЕНИЯ

К осложнениям операций по удалению гематом относят прежде всего рецидив кровотечения после операции. Его наблюдают в 10-20% случаев.

Для больных с геморрагическим инсультом, имеющих, как правило, соматиче· ски отягощённый анамнез, типичны разнообразные соматические осложнения, обусловленные декомпенсацией имеющихся заболеваний.

ИСХОДЫ И ПРОГНО3

Летальность после удаления внутри мозговых гематом гипертонического генеза в среднем составляет около 50%. При малоинвазивных вмешательствах летальность значительно ниже и составляет 20-30%. Основными причинами смерти больных после операции становятся отёк мозга, рецидив кровотечения и соматические осложнения.

Источник

Хирургическое лечение внутричерепных гематом, ушибов. Показания

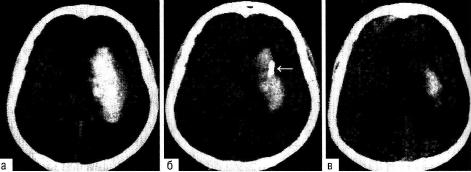

Определение объема сгустка при черепно-мозговой травме. В эпоху визуализации, большинство решений относительно времени устранения сгустка и эффекта массы основывается на данных КТ. Некоторые критерии для удаления сгустка основаны на его объеме, а не на таких показателях как длина и ширина. Многие программы обработки КТ изображений могут рассчитывать объем сгустка, но это может быть недоступно в повседневной практике многих учреждений по различным причинам.

В отсутствии формального вычисления, объем сгустка можно определить по следующей формуле. При КТ с толщиной срезов 10 мм определяется срез с максимальной площадью сгустка, обозначаемый как срез 1. Наибольший диаметр определяется как параметр А. Длина перпендикуляра к А на этом срезе обозначается как В. Сравнивают остальные срезы, на которых виден сгусток, со срезом А. При размере, превышающем срез 1 > 75%, присваивается значение 1. При размерах, составляющих 25-75%, присваивается значение 0,5 и при размере <25% присваивается значение 0.

Сумма значений всех срезов даст показатель С. Объем сгустка можно вычислить по формуле (А х В х С)/2.

Острая эпидуральная гематома

Все эпидуральные гематомы объемом > 30 см2 необходимо эвакуировать, независимо от значения шкалы комы Глазго пациента. Критериями неоперативного лечения являются объем при КТ < 30 см2, толщина < 15 мм и смещение средней линии < 0,5 мм у пациента с шкалой комы Глазго >8, при отсутствии очаговой симптоматики. Консервативное лечение проводится в случае удовлетворения всех критериев.

Пациентам с острыми эпидуральными гематомами, анизокорией и шкалы комы Глазго < 9 необходимо как можно быстрее выполнить кратиотомию вне зависимости от размеров гематомы. Рекомендаций относительно метода эвакуации гематомы не дается, но авторы руководства отмечают, что краниотомия обеспечивает более полое удаление.

Острая субдуральная гематома

При субдуральных гематомах эвакуации подлежат очаги имеющие толщину более 10 мм или сопровождающиеся смещением средней линии более 5 мм вне зависимости от показателя ШКГ. Пациенту с острой субдуральной гематомой толщиной менее 10 мм и смещением средней линии менее чем на 5 мм, но имеющему неподвижные, расширенные или асимметричные зрачки, ВЧД >20 мм рт. ст. или снижение ШКГ на два или более баллов с момента травмы до госпитализации, также следует удалить гематому. Пациентам с острыми субдуральны-ми гематомами как можно скорее нужно удалять сгустки.50 Субдуральные гематомы удаляются при краниотомии. Всем пациентам с ШКГ < 9 и острой субдуральной гематомой необходим мониторинг ВЧД.

Паренхимные поражения при черепно-мозговой травме

Повреждения паренхимы представлены внутрипаренхимными сгустками и ушибами. Их лечение всегда было менее определенным, чем лечение эпидуральных и субдуральных гематом.

Очаговые паренхимные поражения нужно удалять в трех ситуациях. Каждого пациента с объемным паренхимным поражением и признаками связанного с ним прогрессирующего неврологического нарушения, с устойчивой к медикаментозному лечению внутричерепной гипертензией или признаками эффекта массы при КТ нужно лечить хирургически.

Хирургическое лечение необходимо во всех случаях какого-либо очага объемом более 50 см3. Пациентов с ШКГ 6-8 с ушибами лобной или височной доли больше 20 см3 в объеме со смещением серединных структур не менее чем на 5 мм и/или сдавлением цистерн при КТ следует лечить хирургически. Рекомендуется краниотомия с эвакуацией объемного очага.

Неоперативное лечение с интенсивным мониторигом и повторной визуализацией возможно для пациентов с объемными паренхимными очагами при отсутствии неврологических нарушений, контроле ВЧД и без значительных признаков эффекта массы при КТ.

Повреждения в задней ямке при черепно-мозговой травме

Поражения задней ямки особенно опасны. Масс-эффект этих поражений часто проявляется изменениями не психического состояния, а жизненно важных показателей. Нередко эти изменения незначительны и пропускаются, в результате чего происходит вклинение миндалины мозжечка и сердечно-легочный коллапс.

Пациенты с эффектом массы при КТ или с неврологическим нарушением или ухудшением, которое можно приписать поражению нуждаются в оперативном вмешательстве. Масс-эффект при КТ определяется как деформация, смещение или исчезновение изображения четвертого желудочка; сжатие или потеря визуализации базальных цистерн или наличие обструктивной гидроцефалии. Операцию необходимо провести как можно быстрее. Чаще всего выполняется подзатылочная трепанация.

Пациентов с очагами, не дающими значительного эффекта массы при КТ и без признаков неврологического нарушения, можно оставить под наблюдением при последовательном КТ-контроле.

— Также рекомендуем «Показания к трепанации черепа при черепно-мозговой травме. Операции»

Оглавление темы «Черепно-мозговая травма»:

- Черепно-мозговые травмы (ЧМТ). Эпидемиология, этиология

- Внутричерепные гематомы и ушибы после травмы. Частота, причины

- Вторичное повреждение мозга при черепно-мозговой травме. Механизмы

- Диффузные поражения головного мозга. Диффузное аксональное повреждение

- Тактика при черепно-мозговой травме у пациента. Прогноз

- Неотложные обследования при черепно-мозговой травме. Показания к КТ

- Хирургическое лечение внутричерепных гематом, ушибов. Показания

- Показания к трепанации черепа при черепно-мозговой травме. Операции

- Неврологическое лечение при черепно-мозговой травме. Коррекция внутричерепного давления (ВЧД)

- Альбумин при черепно-мозговой травме. Показания, эффективность

Источник

Алгоритм диагностики и лечения эпидуральной гематомы — Европейские рекомендации

Эпидуральная (или экстрадуральная) гематома (ЭДГ) представляет собой скопление крови в эпидуральном пространстве между внутренней стороной черепа и твердой мозговой оболочкой.

а) Патогенез эпидуральной гематомы. Дорожно-транспортные происшествия и падения являются основными причинами эпидуральных гематом (ЭДГ) среди взрослого населения. У детей около 50% повреждений приходится на падения.

В большинстве случаев основной причиной является перелом черепа в области средней менингеальной артерии или ее ветвей в лобно-височной области. В редких случаях перелом может быть связан с разрывом крупных вен или венозных синусов мозга. Это объясняет, почему большинство ЭДГ (>95%) расположены выше намета мозжечка. К редкой локализации относятся задняя черепная ямка (полушария или петрокливальная) и двусторонние супратенториальные гематомы. Примерно у 60-70% всех пациентов с ЭДГ она является единственным внутричерепным повреждением («чистая» ЭДГ), в 30-40% ЭДГ связана с другими внутричерепными поражениями, в основном с ушибами и внутримозговыми гематомами («сложная» ЭДГ).

У детей венозное кровотечение встречается примерно в трети случаев эпидуральной гематомы (ЭДГ), и еще в трети случаев источник кровотечения не выявляется во время операции. «Чистая» ЭДГ встречаются чаще у детей, чем у взрослых.

б) Эпидемиология. Истинная заболеваемость эпидуральной гематомой (ЭДГ) неизвестна. В больших сериях без отбора пациентов с черепно-мозговыми травмами частота варьирует в пределах от 2 до 4% и может составлять около 10% у коматозных пациентов. ЭДГ у очень молодых ( 65 лет) пациентов достаточно редки. Они преимущественно приходятся на вторую и третью декаду жизни. Это связано с тем, что оболочки у очень молодых и пожилых пациентов, как правило, плотно сращены с черепом.

в) Клинические признаки. При осмотре головы могут быть выявлены местные изменения в виде кровоподтеков и ссадин, а также подапоневротического отека как свидетельства удара. Оторрагия и ретро-аурикулярная гематома (симптом Баттла) могут указывать на височно-базальный перелом костей черепа.

Вторичное ухудшение после так называемого «светлого промежутка» является классическим клиническим течением посттравматической эпидуральной гематомы (ЭДГ). В настоящее время, однако, это «классическое» течение наблюдается менее чем в 30% всех случаев. Первоначальное воздействие на мозг при высокоскоростных авариях приводит к тому, что большинство пациентов поступает уже в коматозном состоянии с ухудшением до глубокой комы по причине развития объемного эпидурального повреждения. В некоторых случаях пациенты с ЭДГ остаются в сознании на протяжении всего предоперационного периода. Клиническое ухудшение обычно происходит в течение 4-8 часов после травмы при развитии гематомы. У пациентов с разрывом основного ствола менингеальной артерии вторичное ухудшение может развиться резко в течение 10-20 минут.

Местное давление на ипсилатеральные центральные извилины вызывает контралатеральный гемипарез. Из-за компрессии глазодвигательного нерва развивается ипсилатеральный мидриаз. При распространении гематомы до среднего мозга наблюдается трастенториальное вклинение с клиническими признаками дислокационного синдрома и последующей смертью мозга.

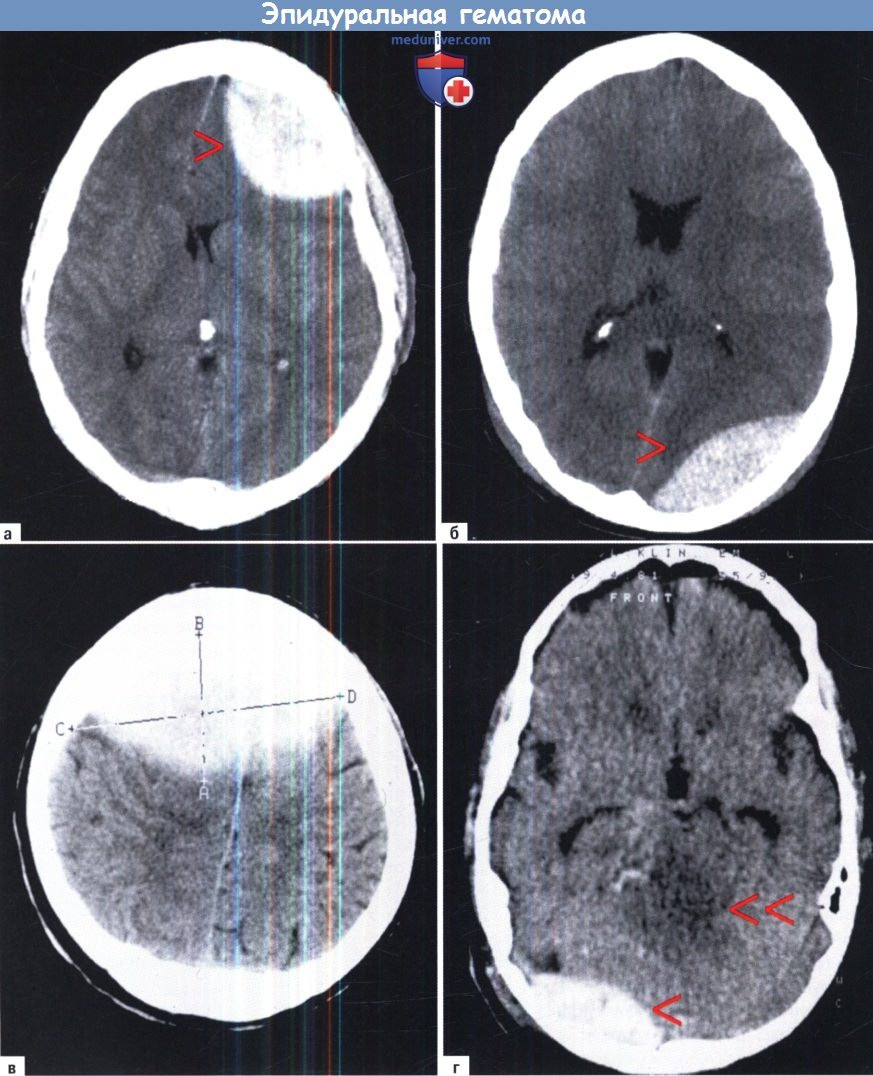

г) Диагностика эпидуральной гематомы (ЭДГ). КТ черепа—диагностический метод выбора. В типичных случаях выявляется гиперденсное объемное образование линзовидной формы под внутренней стороной черепа в лобно-височной области. Если КТ выполняется очень рано, компоненты гематомы могут еще не свернуться, в результате чего возникает смешанный гиподенсный/гиперденсный сигнал. ЭДГ в нетипичных местах показаны на рисунке ниже.

д) Операция при эпидуральной гематоме:

1. Показания. Естественное течение болезни не дает возможности провести рандомизированное контрольное исследование для сравнения хирургического лечения ЭДГ с нехирургическим. Таким образом, показания к операции главным образом складываются из клинического состояния, неврологического статуса и данных компьютерной томографии пациента. Хорошо известно, что некоторые факторы, такие как толщина гематомы, ее объем и степень смещения срединных структур связаны с исходом.

В принципе операция необходима при эпидуральной гематоме (ЭДГ) объемом более 30 см3 или гематоме толщиной более 15 мм, производящей к смещению срединных структур более чем на 5 мм, а также пациентам без сознания. Все случаи развития дислокационного синдрома должны рассматриваться как экстренная ситуация. Только в редких случаях (пациент в сознании, гематома толщиной менее 15 мм, смещение срединных структур менее 5 мм, гематома объемом менее 30 см3) может быть оправдано консервативное лечение (активное неврологическое наблюдение, повторные КТ). Старая нейрохирургическая поговорка «все сомнения в пользу операции» по-прежнему является надежным ориентиром для оперативного лечения ЭДГ. Даже у пациентов с фиксированными и расширенными зрачками хирургия ЭДГ может дать хорошие клинические результаты, особенно, если при предоперационной КТ не выявлено других повреждений головного мозга.

2. Общие хирургические принципы. В большинстве случаев удаление эпидуральной гематомы (ЭДГ) не представляет сложностей. Подробности операции описаны в других местах (см. рекомендуемую литературу). По личному опыту, вертикальные разрезы кожи с небольшими краниоэктомиями/краниотомиями оправданы только при очень ограниченных гематомах. В противном случае, кожный и костный лоскут должен позволить визуализировать всю гематому, чтобы иметь возможность определить все источники кровотечения (основной ствол менингеальной артерии, синусы).

В чрезвычайных ситуациях, когда необходима быстрая декомпрессия и снижение внутричерепного давления, разрезается кожа над областью максимального объема гематомы, удаляется небольшой фрагмент костей черепа и часть гематомы эвакуируется путем аспирации. Затем завершается разрез кожи головы, трепанация черепа и удаляется остальная часть гематомы. В случаях, когда гематома вызвана разрывом крупного синуса хирург (и анестезиолог) должны быть готовы к серьезной кровопотере. После удаления костного лоскута гематома эвакуируется аспирацией, ирригацией и с помощью пинцетов. Если ЭДГ является единственным внутричерепным повреждением, то операция завершается как обычно. Если твердая мозговая оболочка остается напряженной или имеет голубоватый цвет, имеет место субдуральная гематома, поэтому твердая мозговая оболочка должна быть вскрыта для ее удаления.

Необходимо добиться тщательного гемостаза путем подшивания ТМО по краю костного дефекта и коагуляцией сосудов твердой мозговой оболочки. В случаях, когда гематома вызвана повреждением основного ствола средней менингеальной артерии, гемостаз может быть легко достигнут лигированием сосуда. В некоторых случаях должно быть выявлено остистое отверстие и замазано воском. Мы обычно возвращаем костный лоскут, оставляя один или два (при больших гематомах) эпидуральных дренажа и один подкожный дополнительно. Ушивание мягких тканей выполняется в обычном порядке.

3. Послеоперационные меры предосторожности. Рутинную контрольную КТ следует проводить через 4-8 часов после операции, чтобы определить адекватность расправления головного мозга и полноту удаления гематомы. Повторная КТ особенно оправдана в тех случаях, когда ЭДГ связана с дополнительными внутричерепными повреждениями, так как даже небольшие ушибы могут увеличиться до огромных размеров после устранения сдавления.

4. Результаты. Как уже говорилось ранее, исход у пациентов с эпидуральной гематомой (ЭДГ) зависит от различных факторов (клиническое состояние, начальный неврологический статус, неврологический статус во время операции, длительность вклинения, сопутствующие внутричерепные повреждения). Это является причиной столь различных исходов. В целом у большинства пациентов с «чистой» ЭДГ может быть достигнут благоприятный исход, даже если они были в коматозном состоянии в периоперационном периоде. По оценкам, полученным в результате исследований больших групп пациентов, смертность при ШКГ 3-5 баллов составляет 35%, а при ШКГ 8-15 баллов хороший клинический результат достижим более чем в 90% случаев.

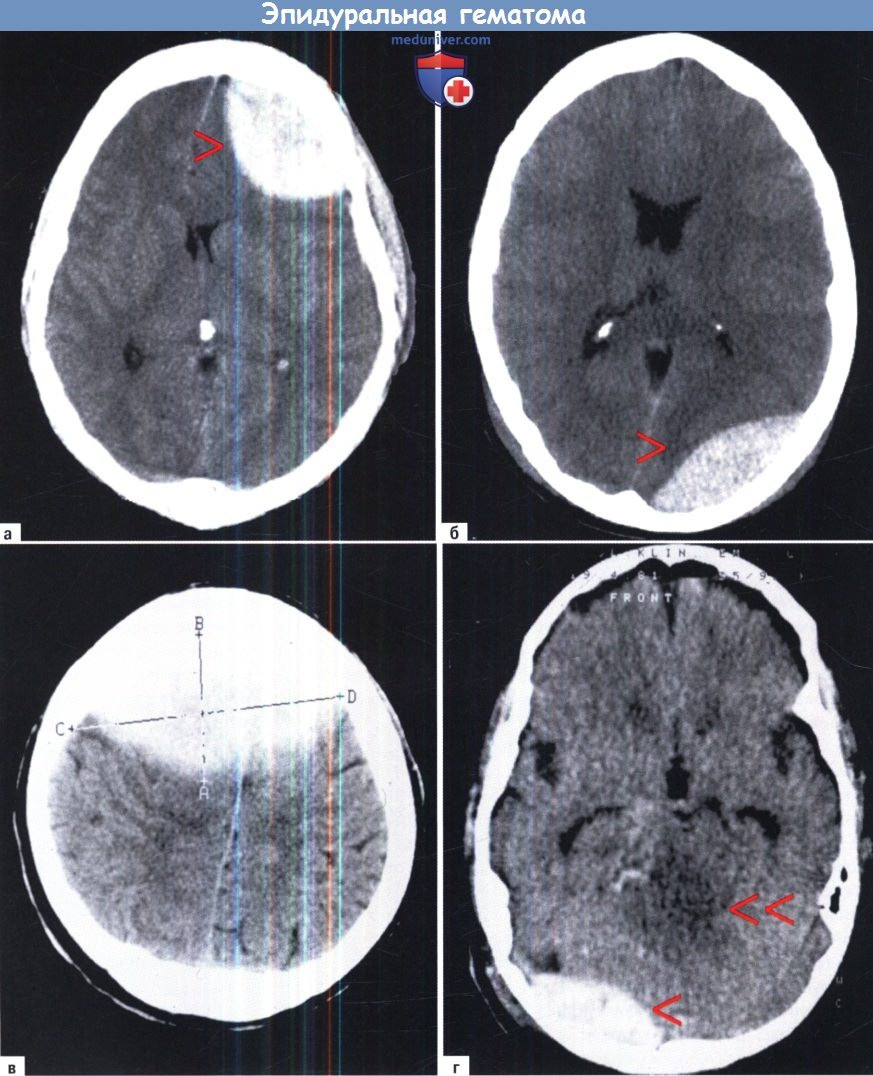

Компьютерная томография при типичной эпидуральной гематоме (ЭДГ, красные стрелки) в левой височно-теменной области,

вызывающей компрессию ипсилатерального желудочка и смещение средней линии.

А-Г. Атипичная локализация эпидуральной гематомы (ЭДГ):

А. Левая фронтальная эпидуральная гематома (ЭДГ) (красная стрелка).

Б. Левая затылочная эпидуральная гематома (ЭДГ) (красная стрелка).

В. ЭДГ в области вертекса.

Г. ЭДГ задней черепной ямки (красная стрелка) вызывает заметную компрессию (гиподенсная зона) ствола мозга (двойная красная стрелка).

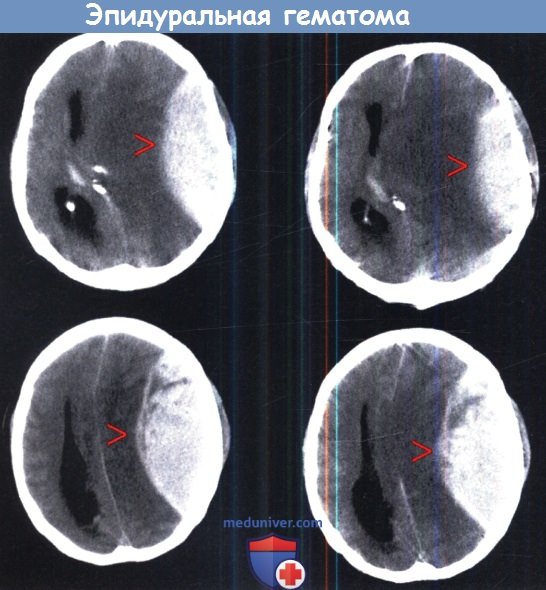

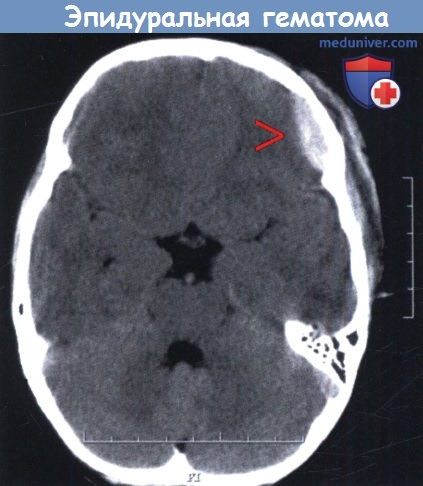

Эпидуральная гематома (ЭДГ) малого объема (красная стрелка) в левой лобной области, которая может лечиться консервативно.

Такие небольшие гематомы, как правило, вызваны разрывом диплоитических вен с линейным переломом черепа.

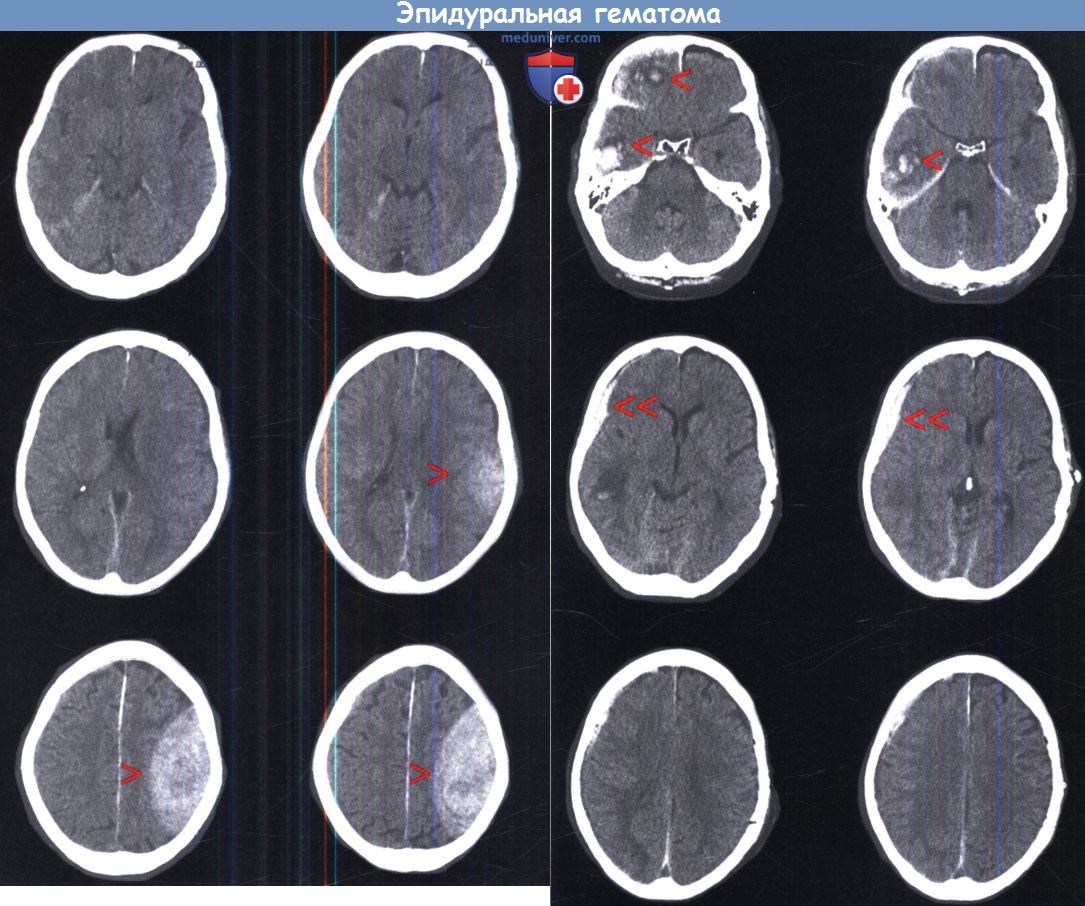

A-В. Типичные находки во время операции по поводу правой височно-теменной эпидуральной гематомы.

А. После разреза кожи головы выявлен перелом черепа (белая стрелка).

Б. Эпидуральная гематома.

В. После удаления гематомы. Обратите внимание на ненапряженность твердой мозговой оболочки.

А, Б. Рост ушиба после удаления эпидуральной гематомы.

А. Первичная КТ демонстрирует ЭДГ левой теменно-затылочной области (стрелки).

Б. Рост ушиба после удаления эпидуральной гематомы.

Б. Послеоперационная КТ после удаления эпидуральной гематомы.

Сформированные очаги ушиба в правой лобно-височной области (одинарные красные стрелки), а также небольшая субдуральная гематома (двойные красные стрелки).

— Также рекомендуем «Алгоритм диагностики и лечения острой субдуральной гематомы — Европейские рекомендации»

Оглавление темы «Черепно-мозговая травма (ЧМТ).»:

- Алгоритм диагностики и лечения перелома кости черепа — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения ликворной фистулы (ликвореи) — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения проникающей травмы головы — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения эпидуральной гематомы — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения острой субдуральной гематомы — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения паренхиматозного повреждения мозга — Европейские рекомендации

- Особенности черепно-мозговых травм у детей

- Виды травм головы при рождении у детей

- Особенности перелома черепа у новорожденных и грудных детей

- Черепно-мозговые травмы при жестком обращении с детьми

Источник