Плотность гематомы на кт

Диагностика стадии внутричерепного кровоизлияния по КТ, МРТа) Терминология: б) Визуализация: 1. Общие характеристики стадии внутричерепного кровоизлияния:

2. КТ определение стадии внутричерепного кровоизлияния: 3. МРТ определение стадии внутричерепного кровоизлияния: 4. Рекомендации по визуализации:

в) Дифференциальная диагностика внутричерепного кровоизлияния: 1. Жиросодержащие образования: 2. Кальцифицированные поражения: 3. Скопления белоксодержащей жидкости: г) Патология: 1. Общие характеристики стадии внутричерепного кровоизлияния: 2. Стадирование и классификация стадии внутричерепного кровоизлияния: 3. Макроскопические и хирургические особенности: 4. Микроскопия: д) Клиническая картина стадии внутричерепного кровоизлияния: 1. Проявления: 2. Демография: 3. Течение и прогноз: 4. Лечение: е) Диагностическая памятка. Советы по интерпретации изображений: ж) Список литературы:

— Также рекомендуем «Спонтанное внутричерепное кровоизлияние на КТ, МРТ» Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 13.3.2019 |

Источник

Диагностика хронической субдуральной гематомы по КТ, МРТ

а) Терминология:

1. Сокращения:

• Хроническая субдуральная гематома (хСДГ)

2. Определение:

• Хроническое (> 3 недель до нескольких месяцев) скопление продуктов крови в субдуральном пространстве:

о Могут наблюдаться очаги более острого кровоизлияния («смешанная» СДГ)

б) Визуализация:

1. Общие характеристики хронической субдуральной гематомы:

• Лучший диагностический критерий:

о Внемозговое скопление крови в виде полумесяца, разделенное множественными септами и окруженное контрастированными мембранами и распространяющееся диффузно над пораженным полушарием

• Локализация:

о Потенциальное пространство между внутренним споем твердой и паутинной мозговой оболочкой

о Наиболее распространена супратенториальная локализация

• Морфология:

о Внемозговое скопление жидкости в форме полумесяца

о Может распространяться за швы, но не за участки прикрепления твердой мозговой оболочки к черепу

о Может распространяться вдоль серпа и намета мозжечка

о Компримирует и смещает нижележающую поверхность мозга, сосуды коры, а также ликвор в субарахноидальных пространствах

о Часто септировано, имеет внутренние мембранами о Кальцификация в 1-2%

о Контрастирование инкапсулирующих мембран

о У детей с повторным кровоизлиянием смешанной давности, что отмечается часто, необходимо подозревать неслучайную травму

о КТ-плотность и интенсивность сигнала на МР-изображениях меняются в зависимости от давности кровоизлияния и наличия организации

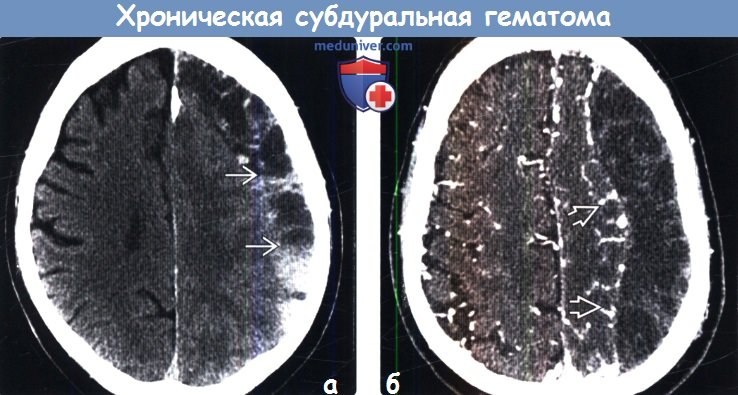

(а) Бесконтрастная КТ: у пожилого пациента с множественными падениями в анамнезе определяется разделенное на полости скопление «пенящейся» жидкости. Отмечаются многочисленные границы раздела кровь — жидкость.

(б) КТ-ангиография: у этого же пациента определяется скопление «пенящейся» жидкости в форме полумесяца. Обратите внимание на смещение кнутри головного мозга, а также компрессию борозд и смещение корковых вен.

2. КТ при хронической субдуральной гематоме:

• Бесконтрастная КТ:

о Плотность варьирует в зависимости от стадии эволюции гематомы:

— Как правило, плотность гематомы соответствует плотности спинномозговой жидкости (СМЖ)

— Последовательное развитие КТ-плотности гематомы от ги-перденсной (острая СДГ) через изоденсную (пСДГ) до гиподенсной (хроническая СДГ) в течение — 3 недель

— Увеличение плотности и/или размера хСДГ в течение от трех недель до трех месяцев; вероятно вследствие повторных кровотечений из хрупких новообразованных капилляров наружной мембраны

— Окончательная резорбция большинства хСДГ происходит через > 3 месяцев (наружная мембрана стабилизируется и ее склонность к повторным кровотечениям нивелируется)

о Отложение кальция по периферии хронической гематомы, как правило, сохраняется в течение многих лет

• КТ с контрастированием:

о Смещение кнутри контрастированных сосудов коры

о Контрастирование твердой мозговой оболочки и мембран

3. МРТ при хронической субдуральной гематоме:

• Т1-ВИ:

о Интенсивность сигнала вариабельна в зависимости от стадии эволюции:

— При стабильной/хронической СДГ сигнал изоинтенсивен ликвору

— Гиперинтенсивный сигнал отмечается при повторных кровоизлияниях или ↑ белка

• Т2-ВИ:

о Интенсивность сигнала вариабельна в зависимости от стадии эволюции:

— При стабильной/хронической СДГ сигнал изоинтенсивен ликвору

— Гиперинтенсивный сигнал отмечается при повторных кровоизлияниях

о Гипоинтенсивный на Т2-ВИ сигнал отмечается при большинстве хСДГ (73%) и отражает повторные кровоизлияния о Мембраны обычно гипоинтенсивные

• PD-ВИ:

о Сигнал от изо- до гиперинтенсивного в зависимости от содержания белка или наличия повторных кровоизлияний в гематому

• FLAIR:

о В большинстве случаев гиперинтенсивный по отношению к СМЖ сигнал:

— Зависит от присущей Т1-ВИ и Т2-ВИ характеристики сигнала и/или наличия белка

о Данная последовательность обычно наиболее чувствительна для обнаружения СДГ

• Т2 * GRE:

о Гипоинтенсивный сигнал от продуктов крови гематомы подо-строй-хронической стадии

о Может отмечаться гиперинтенсивный сигнал вследствие Т2 эффектов

• ДВИ:

о Вариабельный сигнал

о Гиперинтенсивные внешние мембраны склонны к повторным кровоизлияниям

• Постконтрастное Т1-ВИ:

о Контрастирование гематомы по периферии и/или твердой мозговой оболочки

о При отсроченном сканировании определяется диффузия контраста внутрь СДГ

• Сигнал от СДГ довольно изменчив на МРТ:

о Обычно (но не всегда) эволюция гематомы происходит схожим с внутримозговым кровоизлиянием образом

4. Рекомендации по визуализации хронической субдуральной гематомы:

• Лучший инструмент визуализации:

о Бесконтрастная КТ-хороший скрининговый метод

о МРТ-наиболее информативный метод визуализации хронической субдуральной гематомы (хСДГ):

— Хроническая субдуральная гематома (хСДГ) часто имеет гиперинтенсивный сигнал (вследствие наличия метгемоглобина) на Т1-, Т2-, PD-ВИ, а также FLAIR

о МРТ показана для исследования пациентов с неслучайной травмой, так как обеспечивает более информативную визуализацию продуктов кровотечений различной давности

— МРТ обеспечивает более информативную визуализацию мембраны и тромба:

Утолщение или обширное распространение неомембран или тромба в сочетании с масс-эффектом являются показанием для эвакуации хронической субдуральной гематомы (хСДГ) и мембранэктомии

• Совет по протоколу исследования:

о Используйте настройки широкого окна (150-200 HU) для идентификации субдуральной гематомы (СДГ) малых размеров

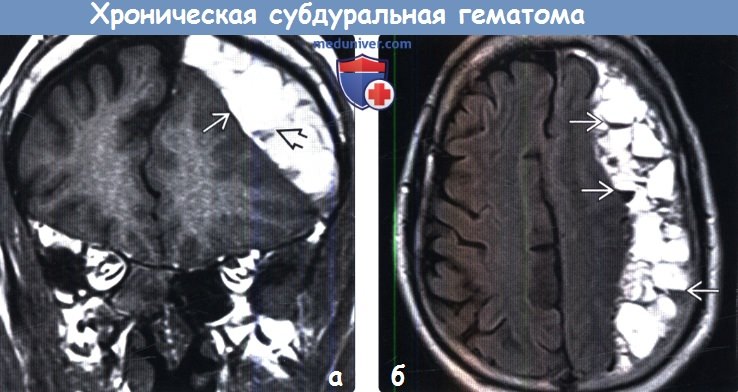

(а) МРТ, Т1-ВИ, корональный срез: обособленные полости с жидкостью преимущественно гиперинтенсивны. В полостях определяется несколько гипоин-тенсивных «кармашков», соответствующих более острому кровоизлиянию.

(б) МРТ, FLAIR, аксиальный срез: гиперинтенсивные полости содержат множественные гипоинтенсивные участки, образующие слой в нижележащих отделах полостей. Такая картина соответствует острому субдуральному кровоизлиянию на фоне хронической гематомы («смешанная» гематома).

(а) МРТ, Т2* GRE: множественные зоны «выцветания» изображения, соответствующие кровоизлияниям в хроническую стадию разделенной на полости субдуральной гематомы.

(б) МРТ, постконтрастное Т1 -ВИ, режим подавления сигнала от жира: по краям хСДГ определяется невыраженное контрастирование, соответствующее мембране из организующейся грануляционной ткани.

в) Дифференциальная диагностика:

1. Субдуральная гигрома:

• «Чистая» СМЖ (при оперативном вмешательстве/травме происходит разрыв паутинной мозговой оболчки)

• Кровь отсутствует; нет инкапсулирующих мембран

• Не контрастируется

2. Субдуральный выпот:

• Обычно является осложнением менингита

• Серозный экссудат, не СМЖ

3. Субдуральная эмпиема:

• Накопления гноя в субдуральном пространстве

• Периферийное контрастирование

• Ограничение диффузии (гиперинтенсивный сигнал на ДВИ) в центральных отделах образования

4. Пахименингопатии (утолщение твердой мозговой оболочки):

• Хронический менингит (может быть неотличим)

• Послеоперационные (шунт и т.д.)

• Внутричерепная гипотензия («проваливание» среднего мозга, грыжевое выпячивание миндалин мозжечка)

• Саркоидоз (изменения имеют узловую, бугристую структуру)

5. Опухоли:

• Менингиома, лимфома, лейкоз, метастазы

• Метастатическое поражение может также привести к СДГ, в частности метастазы рака молочной, предстательной желез, а также меланомы

• Контрастируемое объемное образование с основанием в твердой мозговой оболочке

• ± вовлечением черепа

6. Артефакты химического сдвига:

• Сигнал от желтого костного мозга или подкожной жировой клетчатки может «сдвигаться» интракраниально и имитировать гиперинтенсивную СДГ на Т1-ВИ

• Проявляется при ↑ поля зрения или ↓ пропускной способности

г) Патология:

1. Общие характеристики хронической субдуральной гематомы:

• Этиология:

о СДГ наиболее часто возникает в результате травматического растяжения и разрыва мостовых корковых вен, дренируемых в синус твердой мозговой оболочки, в участке пересечения ими субдурального пространства

о Хроническая субдуральная гематома (СДГ):

— Развивается в течение 2-3 недель

— Может продолжать увеличиваться

— Может разрешиться самостоятельно при стабилизации мембраны

— Наличие на ДВИ у гематомы гиперинтенсивного ободка указывает на относительно свежее кровотечение и ее склонность к расширению

о Механизмы увеличения гематомы в объеме:

— Повторные кровоизлияния

— Экссудация сывороточного белка

• Ассоциированные аномалии:

о Травма является наиболее частой причиной

2. Стадирование и классификация:

• Кровь в субдуральном пространстве вызывает реакцию со стороны тканей, что приводит к организации и резорбции гематомы

• Хронические субдуральные гематомы (СДГ) могут быть классифицированы по внутренней архитектуре на следующие типы:

о Гомогенный/слоистый:

— Однородное содержимое; может быть многослойным стойким слоем свежей крови вдоль внутренней мембраны

о Сепаратный:

— Уровень гематокрита

— Иногда содержание постепенно изменяется («плавный переход»)

о Трабекулярный:

— Гетерогенная структура с внутренними перегородками

— Утолщенная или кальцинированная капсула

3. Макроскопические и хирургические особенности:

• Серозная жидкость с геморрагическим компонентом

• Инкапсулирована грануляционной тканью: «неомембраны» с хрупкими капиллярами

• 5% гематом разделены на множественные полости, имеющие уровни различной плотности жидкость-кровь

• Цикл повторных кровотечений → коагуляция → фибринолиз

4. Микроскопия:

• Наружная мембрана образована пролиферирующими фибробластами и капиллярами; предполагается, что хрупкие капилляры являются источником повторных кровоизлияний в хроническую субдуральную гематому (хСДГ)

• Внутренняя мембрана образована фибробластами твердой мозговой оболочки или пограничными клетками; формируют фиброколлагеновую капсулу

д) Клинические признаки хронической субдуральной гематомы:

1. Проявления:

• Наиболее частые признаки/симптомы:

о Варьируют от бессимптомного течения до потери сознания:

— Светлый промежуток при острой субдуральной гематоме (СДГ): будучи изначально в сознании, пациент теряет его через несколько часов после травмы

о Другие симптомы обусловлены масс-эффектом, диффузным повреждением мозга, вторичной ишемией

2. Демография:

• Возраст:

о Любой возраст, но наибольший риск в пожилом возрасте

о Хроническая СДГ является наиболее частым типом внутричерепного кровоизлияния у пожилых людей

• Эпидемиология:

о СДГ встречается в 10-20% случаев при диагностической визуализации пациентов с черепно-мозговой травмой, а также при 30% аутопсий по поводу черепно-мозговой травмы

3. Течение и прогноз:

• Степень тяжести первичной черепно-мозговой травмы является наиболее важным фактором, определяющим прогноз

• Пожилой возраст и атрофия мозга являются факторами, способствующими превращению травматической СДГ в хСДГ

• 5% хСДГ характеризуются повторными кровоизлияниями: о Частота рецидивов:

— Более высокая при локализации СДГ в области основания черепа, чем при конвекситальной ее локализации

— Более высокая при двусторонних СДГ

— Высокая при сепаратном типе СДГ, низкая при трабекулярном типе СДГ

— Низкая при предоперационном объеме < 115 мл, остаточном послеоперационном объеме < 80 мл

4. Лечение хронической субдуральной гематомы:

• Хирургическое дренирование с резекцией мембран

• Риск рецидива хСДГ варьирует в зависимости от типа:

о Сепаратная СДГ имеет самый высокий риск; повторных кровоизлияний из утолщенной или кальцифицированной мембраны практически никогда не происходит

д) Диагностическая памятка. Советы по интерпретации изображений:

• Контрастирование может помочь дифференцировать хроническую СДГ от пахименингопатий

• При отсутствии травмы в анамнезе следует предположить сосудистый генез гематомы или метастатическое поражение твердой мозговой оболочки

е) Список литературы:

- Kolias AG et al: Chronic subdural haematoma: modern management and emerging therapies. Nat Rev Neurol. 10(10):570—578, 2014

- Tseng JH et al: Risk factors for chronic subdural hematoma after a minor head injury in the elderly: a population-based study. Biomed Res Int. 2014:218646, 2014

— Также рекомендуем «Субарахноидальное кровоизлияние после травмы на КТ»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 8.3.2019

Источник