Перемещение при осевом растяжении сжатии

При центральном растяжении и сжатии прямого стержня поперечные сечения, оставаясь плоскими, получают осевые перемещения и (см. рис. 3.7). Они считаются положительными, если их направление совпадает с положительным направлением оси Ох.

Рассмотрим осевые перемещения двух произвольных сечений, отстоящих на расстоянии Ах друг от друга (рис. 3.11). После приложения нагрузки эти сечения получают перемещения соответственно ии и + А и. Длина отрезка Ах после деформации составляет Ах1 = Ах + (и + А и) — и = Ах + А и, а величина удлинения равна Ах, — Ах = Аи.

Рис. З.п

Относительная продольная деформация волокон стержня в сечении х представляет собой предел отношения удлинения А и к первоначальной длине Ах при стремлении последней к нулю:

Проинтегрировав это соотношение в пределах от 0 до х, получим формулу для определения осевого перемещения произвольного сечения:

Обозначив в начальном сечении х = 0 и(0) = и0, получим, что постоянная интегрирования С равна и0. В результате имеем

Учитывая, что на основании (3.6) и (3.5) линейная деформация равна

получим следующую формулу:

Величина ЕЕ называется жесткостью стержня при растяжении и сжатии.

Формула (3.11) позволяет установить характер изменения и(х). Для частного случая, когда жесткость EF и продольная сила N являются постоянными величинами, осевые перемещения изменяются по линейному закону:

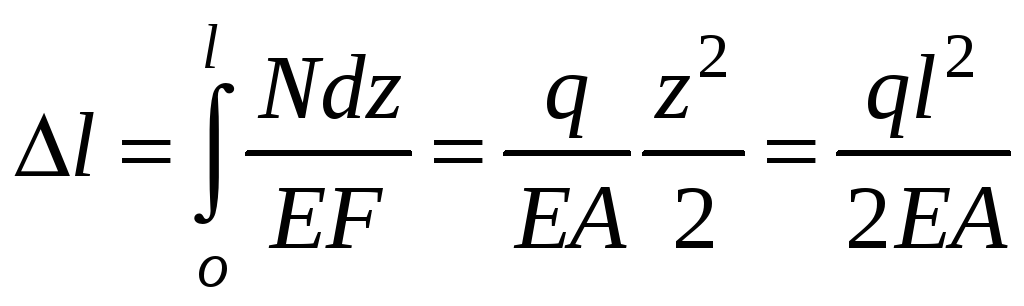

На участке, где EF = const, а N является линейной функцией, осевые перемещения изменяются по закону квадратной параболы.

Если начальное сечение х = 0 закреплено, то и0 = 0. Из соотношения (3.10) следует, что в сечении, где е равно нулю (N = 0), и(х) может иметь экстремум.

Удлинение или укорочение стержня длиной / (см. рис. 3.7) равно разности осевых перемещений его концов х = 0 и х = /: А/ = и([) — и(). Согласно формуле (3.11) получим

Для частного случая ЕЕ = const и N = const получим

Для стержня с постоянной жесткостью ЕЕ и линейным законом изменения продольной силы N при определении Д/ удобно использовать геометрический смысл определенного интеграла и привести формулу (3.12) к следующему виду:

где Qn — площадь эпюры N на участке от 0 до /.

Пример 3.2. Для стержня ступенчато-постоянного сечения (рис. 3.12, а) построим эпюры N, о и и. В расчетах примем Е= 1 • 105 МПа.

Рис. 3.12

В данном примере вычисление значений N но производим в характерных сечениях, начиная со свободного конца. При этом мысленно отбрасывается часть стержня, содержащая закрепленное сечение.

Участок 0,8

Сечение х = 2 м, N = 0, о = 0.

Сечение х = 0,8 м, N = 20 • 1,2 = 24 кН (растяжение),

о = = 1,2 кН/см2 = -12 МПа.

Участок 0

Сечение х = 0,8 м, N= 24 — 40 = —16 кН (сжатие), о = —у = -2 кН/см2 = -20 МПа.

Сечение x =0, N — — 16 кН, о = —20 МПа.

Опорная реакция в месте закрепления равна R = 16 кН. Ее направление показано на рис. 3.12, а.

В соответствии с соотношением (3.1) продольная сила и нормальные напряжения в пределах первого участка являются постоянными по величине, а в пределах второго участка изменяются по линейному закону. Эпюры N и с приведены на рис. 3.12, б, в.

Определим величины удлинений (укорочений) участков стержня:

Величина А/ всего стержня равна

В целом стержень укорачивается. Определим величины осевых перемещений характерных сечений:

Все сечения перемещаются в отрицательном направлении оси Ох. В пределах первого участка и(х) изменяется по линейному закону, а в пределах второго участка — по закону квадратной параболы. В сечении вблизи свободного конца касательная к эпюре и параллельна оси стержня, поскольку в этом сечении N= 0. Эпюра и приведена на рис. 3.12, г.

Пример 3.3. Для стержневой системы, состоящей из жесткой балки АВ, поддерживаемой тремя стальными стержнями указанного сечения (рис. 3.13), определим усилия и напряжения в стержнях и величины их удлинений. В расчетах примем Е= 2,1 • 105 МПа.

Для определения усилий Nx, N2 и N3 в стержнях системы используем три уравнения равновесия:

Рис. 3.13

Все три стержня испытывают растяжение. Определим напряжения в стержнях и величины их удлинений.

Стержни CD и DE (_||_63х63х4)

где /j = /2 = V22 + 22 = 2,83 м и /3 = 2 м — длины стержней.

Источник

Растяжение (сжатие) – это такой вид нагружения стержня, при котором в его поперечном сечении возникает внутренняя продольная сила Ν, действующая вдоль центральной оси z.

Продольная сила Ν – это равнодействующая всех внутренних нормальных сил в сечении. Для вычисления продольной силы применяется метод сечений.

Продольная сила Ν численно равна алгебраической сумме проекций всех сил, действующих по одну сторону от рассматриваемого сечения, на продольную ось бруса.

Правило знаков для продольной силы Ν: при растяжении продольная сила положительна, при сжатии – отрицательна.

График изменения продольных сил по длине стержня называется эпюрой. Эпюра N строится методом сечений на характерных участках бруса. Строится эпюра для использования ее при расчете бруса на прочность. Она дает возможность найти наибольшие значения продольных сил и положение сечений, в которых они возникают.

При растяжении (сжатии) возникают только нормальные напряжения. Согласно гипотезе Я. Бернулли (или гипотеза плоских сечений) в поперечных сечениях, удаленных от места приложения нагрузок, нормальные напряжения распределяются по сечению практически равномерно, а сами сечения, перпендикулярные к оси стержня z, остаются плоскими в процессе нагружения.

Нормальные напряжения в сечении при растяжении (сжатии) вычисляются по формуле

где А – площадь поперечного сечения.

Правило знаков для σ совпадает с правилом знаков для N.

В наклонном сечении, нормаль к которому составляет угол α с осью стержня z,

При растяжении в продольном направлении стержень удлиняется, а его поперечные размеры уменьшаются, при сжатии, напротив, в продольном направлении стержень укорачивается, а его поперечные размеры увеличиваются; Δℓ — абсолютное удлинение или укорочение участка стержня длиной ℓ, Δb – абсолютная поперечная деформация.

Относительное удлинение или укорочение участка стержня длиной ℓ, называемое линейной деформацией, определяется следующим образом

ε=Δℓ/ℓ.

Экспериментально установлено, что в определенной области нагрузок при упругом поведении материала между нормальными напряжениями и линейными деформациями существует линейная зависимость (закон Гука для напряжений)

σ=εЕ,

где Е – модуль продольной упругости или модуль Юнга, это физическая const. Для каждого из материалов величина модуля упругости имеет свое значение:

сталь, Е = 2.105 МПа,

медь, Е = 1.105 МПа,

алюминий, Е = 0,7.105 МПа.

Значение модуля упругости устанавливается экспериментально.

Согласно закону Гука (данную запись называют законом Гука для деформаций)

Δℓ=Νℓ/ЕА

Произведение ЕА – называется жесткостью стержня при растяжении – сжатии.

Перемещение произвольного сечения ступенчатого стержня

w=∑Δℓi

Относительная поперечная деформация:

ε′=Δb/b

где b – поперечный размер стержня.

Эксперименты также показывают, что в упругой стадии деформирования между продольной и поперечной деформациями существует взаимосвязь

μ =│ε′⁄ε│ — const,

где μ — коэффициент Пуассона, берется по модулю ,поскольку у продольной и поперечной деформации разные знаки (при растяжении продольные волокна увеличиваются, а поперечные уменьшаются в размере).

Для твердых материалов имеет значения коэффициент Пуассона

0≤μ ≤0,5

Изменение температуры стержня вызывает его удлинение (при нагревании) или укорочение (при охлаждении)

где — a- коэффициент линейного температурного расширения; Δtº=(tºк-tºн) — изменение температуры между значениями начальным (tºн) и конечным (tºк).

Статически неопределимыми называют системы, имеющие лишние связи – внешние или внутренние.

Для определения внутренних усилий в таких системах недостаточно рассматривать только уравнения равновесия.

В этом случае требуются дополнительные уравнения, число которых равно количеству лишних связей. Дополнительные уравнения составляются на основе анализа картины деформирования системы и использования законов деформирования ее элементов.

Алгоритм решения подобных задач включает следующее:

1) Статическая часть. Составляются уравнения равновесия с включением неизвестных усилий, действующих по направлению лишних связей.

2) Геометрическая часть. Составляются уравнения, описывающие взаимосвязь перемещений характерных точек, удлинений и укорочений отдельных стержней между собой.

3) Физическая связь. Записываются законы деформирования отдельных стержней системы.

Порядок расчета статически неопределимых брусьев

- Задаться направлениями возможных опорных реакций и составить уравнение статики для всей системы в целом.

- Определить степень статической неопределимости и использовать метод сечений с целью выразить неизвестные усилия через неизвестные опорные реакции. При этом неизвестные продольные силы (N) следует предполагать положительными и поэтому направлять «от сечения».

- Сформулировать условие совместности деформаций участков бруса.

- В процессе превращения условия совместности в уравнение совместности деформаций различий в характере деформаций участков не учитывать.

Порядок расчета статически неопределимых шарнирно-стержневых систем

- Задаться направлениями опорных реакций, но уравнений равновесия для всей системы не составлять, а сразу использовать метод сечений и составить уравнения статики для выделенной части системы.

- Определить степень статической неопределимости как разницу между количеством всех неизвестных, оказавшихся в уравнениях статики, и числом самих этих уравнений.

- Рассмотреть (изобразить) любую возможную картину деформаций системы и из ее анализа сформулировать условия совместности деформаций стержней системы (столько, какова степень статической неопределимости).

- В процессе преобразования условий совместности в уравнения совместности деформаций обязательно учитывать различие в характере деформаций стержней (т.е. вводить удлинение со знаком «плюс», а укорочение со знаком «минус») в соответствии с той картиной деформации, которую мы рассматриваем.

Источник

Напряжения и деформации. Коэффициент Пуассона. Закон Гука

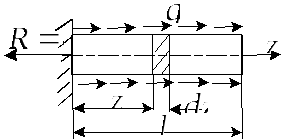

Осевое растяжение (рис. 2.1, а) и сжатие (рис. 2.1, б) возникают под действием сил, направленных вдоль оси бруса (стержня). При растяжении (сжатии) в поперечном сечении бруса возникает только одно внутреннее усилие — продольная сила N. На растяжение (сжатие) работают канаты, стержни ферм и т.п. Растяжение (сжатие) могут вызвать сосредоточенные силы и продольная распределенная нагрузка (рис. 2.2). Здесь q — интенсивность продольной распределенной нагрузки, сила, приходящаяся на единицу длины, Н/м, кН/м.

Рис. 2.1. Осевое растяжение (а) и сжатие (б)

Рис. 2.2. Элемент, работающий на растяжение

Изобразим стержень, который подвергается центральному растяжению (рис. 2.3). Для определения внутренних сил применим метод сечений. В произвольном сечении стержня покажем внутренние усилия, которые при данном виде нагружения будут совпадать с направлением нормальных напряжений.

Рис. 2.3. Дефрмации при осевом растяжении (а) и равнодействующая внутренних сил (б): / — исходное состояние; 2 — деформационное состояние

Равнодействующая внутренних усилий будет состоять только из продольной составляющей:

Она будет приложена в центре тяжести сечения стержня, который совпадает с продольной осью.

При расчетах по методу сечений будем всегда продольную силу направлять наружу. Если N > 0, то она направлена верно, а если получается, что jV

Составим уравнение равновесия отсеченной части:

Из гипотезы плоских сечений, высказанной голландским ученым Д. Бернулли, следует, что в пределах действия закона Гука плоские поперечные сечения стержня смещаются при растяжении параллельно начальным положениям, оставаясь плоскими (рис. 2.3, б). Это возможно лишь в случае, если нормальные напряжения во всех точках сечения одинаковы, т.е. О = const. Отсюда следует:

Под действием осевых растягивающих сил стержень постоянного сечения площадью А удлиняется на величину

где /j и /0 — длины стержня в деформированном и начальном состояниях;

А/ — абсолютное или полное удлинение.

Относительное удлинение

При растяжении и сжатии возникает также и поперечная деформация стержня

где и а — ширина стержня в деформированном и первоначальном состояниях; А а — абсолютная поперечная деформация.

Относительная поперечная деформация

Знак (-) показывает, что при растяжении поперечные размеры стержня уменьшаются.

Коэффициент Пуассона. Отношение поперечной деформации к продольной при растяжении (сжатии), взятое по абсолютной величине, называют коэффициентом Пуассона:

Значение V для всех материалов находится в пределах 0

Закон Гука. Для подавляющего большинства конструкционных материалов с достаточной для практики точностью можно считать, что в известных пределах нагружения между продольной деформацией и соответствующим (действующим в ее направлении) нормальным напряжением существует пропорциональная (линейная) зависимость. Эта зависимость носит название закона Гука и записывается в виде

где Е — коэффициент пропорциональности, именуемый модулем упругости первого рода (модуль Юнга).

По физическому смыслу модуль упругости — напряжение, которое вызывает деформацию ? = 1 (удлинение стержня, равное первоначальной длине).

Для статей по данным экспериментов Е = (2…2,2)105 МПа для ста-

N А/

леи. Учитывая, что О = —, ? = —, закон Гука для растянутого стержня можно записать

где X] =— — коэффициент податливости стержня, показывающий уд-

is • А

линение (укорочение) стержня, вызываемое растягивающей силой F= 1 Н.

Произведение ЕА называют жесткостью сечения стержня при растяжении (сжатии). Для стержней переменного (ступенчатого) сечения удлинения определяют по участкам (ступеням) и результаты суммируют алгебраически:

где i — номер участка (i = 1, 2,…,«).

При расчете упругих перемещений стержня от нескольких сил часто применяют принцип независимости действия сил: перемещение стержня от действия группы сил может быть получено как сумма перемещений от действия каждой силы в отдельности.

Пример 2.1. Определить полное удлинение стержня (рис. 2.4).

Решение

Рис. 2.4. Определение внутренних сил и построение их эпюры

Определим с помощью метода сечений значения продольной силы на каждом участке. Для этого сделаем три сечения. Рассмотрим равновесие отсеченных частей:

Изобразим графически распределение продольных сил по длине стержня. График изменения продольных сил по длине стержня называется эпюрой. Каждая ордината эпюры равна значению N в данном сечении. Эпюру строят на линии, проведенной параллельно оси стержня. Подставив найденные значения N, N2, N3 в формулу, определим общее удлинение стержня

Пример 2.2. Определить величину напряжения О. возникающего в поперечном сечении, абсолютное удлинение Д/ и относительное укорочение ? стального стержня диаметром d = 40 мм, длиной / = 1,5 м, растягиваемого силой F = 100 кН, если Е = 2,1 • 105 Н/мм2 (рис. 2.5).

Рис. 2.5. К примеру 2.2

Решение

Площадь сечения

Напряжение

Абсолютное удлинение

Относительное удлинение

Пример 2.3. Стальная штанга длиной / = 8 м и площадью сечения А = 8 см2 под действием растягивающей нагрузки получила абсолютное удлинение А/ = 5,7 мм. Определить величину нагрузки F и напряжения G, если известно, что модуль упругости материала тяги Е = 2,МО5 МПа (рис. 2.6).

Решение

Относительное удлинение

Величина напряжения

Величина нагрузки

Рис. 2.6. К примеру 2.3

Источник

Если нормальная

сила и поперечное сечение меняются по

длине ступенчато, то стержень надо

разбить на участки, так чтобы в пределах

каждого участка

![]()

и

![]()

были постоянны, определить удлинение

каждого из участков и тогда полное

удлинение стержня будет равняться

алгебраической сумме, (знак определяется

знаком

![]() )

)

удлинений участков.

Е сли

сли

же напряженное состояние в стержне

неоднородно, то выделив малый элемент

длиной

![]() определим

определим

его удлинение

![]() ,

,

Здесь

![]()

и

![]()

рассматривается как функции z.

Полное удлинение стержня будет равно:

16)

Закон парности касательных напряжений (из напряжений по косым площадкам)

Выясним, каковы

касательные напряжения по площадке

перпендикулярной данной, т.е. задаваемой

углом

![]()

![]() т.е.

т.е.

![]()

Знак

“минус” указывает на то, что касательные

напряжения на взаимно перпендикулярных

площадках направлены либо к ребру между

площадками либо от ребра. Таким образом

имеет место

закон парности касательных напряжений.

Касательные

напряжения по взаимно перпендикулярным

площадкам равны по величине и направлены

как было указано выше.

17)

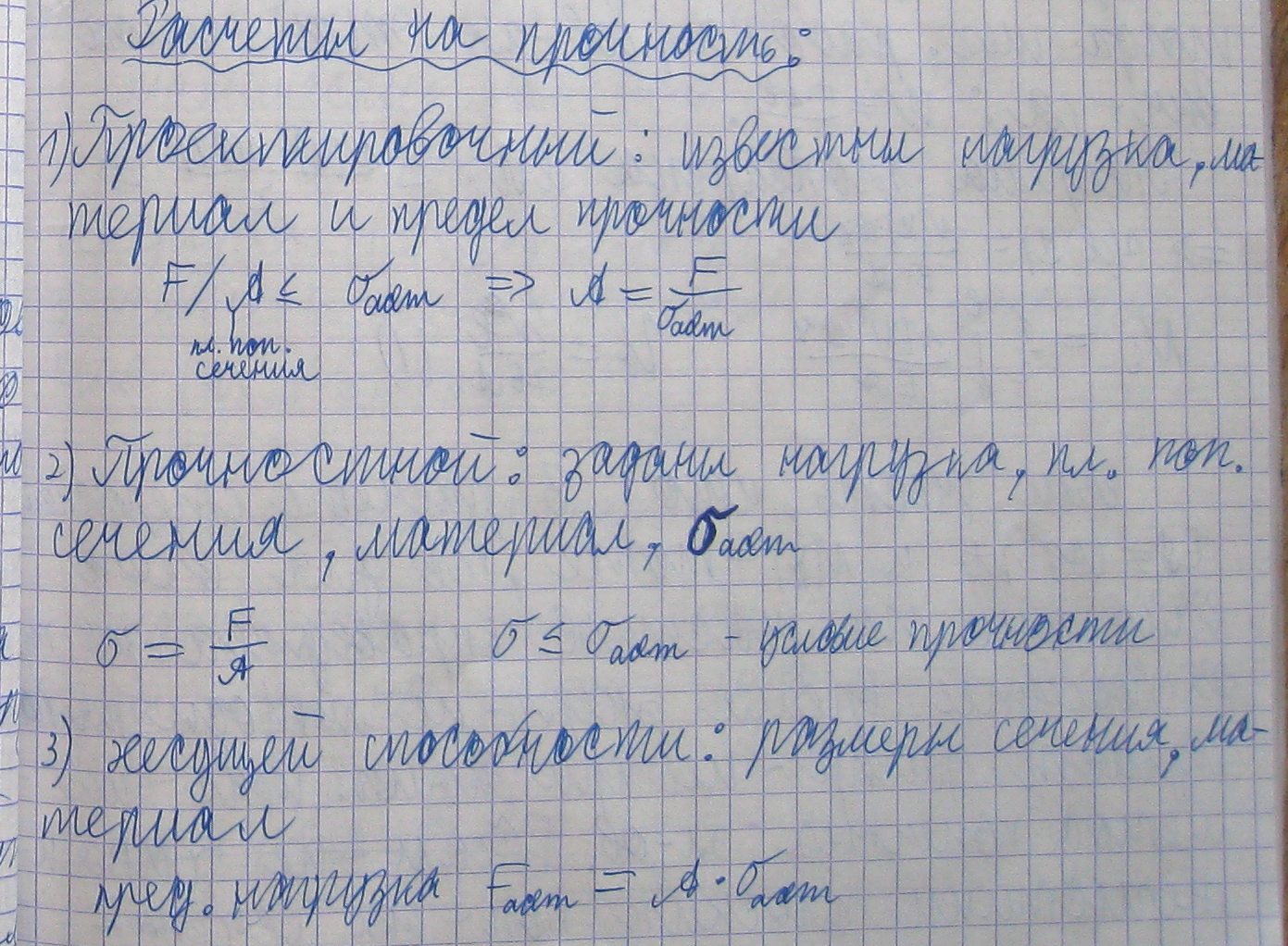

Расчёты на прочность (проектировочный, проверочный, определение несущей способности)

18)

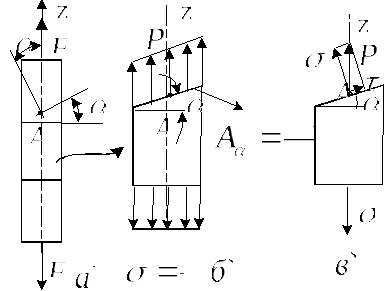

Напряженное состояние при растяжении и сжатии (напряжения по косым площадкам)

Во вводной лекции

мы уже упоминали о напряженном состоянии

в точке и в частности, говорили, что

знать напряженное состояние в точке –

это уметь вычислить напряжения по любой

площадке, проходящей через данную точку.

Теперь уже мы рассмотрим этот вопрос в

случае, когда исследуемая точка

принадлежит растянутому или сжатому

стержню.

П усть

усть

стержень растянут силой F

и в поперечных сечениях стержня, как мы

знаем, возникают нормальные напряжения

равные

![]() ,

,

где А — площадь поперечного сечения.

Проведем через

исследуемую точку А произвольное

сечение, положение которого задается

углом

![]()

между осью стержня и внешней нормалью

к сечению. Кроме того, проведем еще

поперечное сечение. Выделим с помощью

указанных сечений элемент и рассмотрим

равновесие данного элемента.

По наклонной

площадке действует полное напряжение

![]() .

.

проектируя силы, действующие на элемент

на ось стержня, получаем

![]()

![]()

Разлагая

![]()

на нормальное

![]()

и касательное напряжение, получаем

![]()

![]()

Переходя к функциям

угла

![]()

имеем

![]()

Уравнения (5) дают

возможность вычислить напряжения по

любым площадкам, проходящим через данную

точку, т.е. определяют напряженное

состояние при растяжении и сжатии.

Очевидно, что касательные напряжения

обращаются в нуль по двум площадкам

![]()

(поперечное сечение) и

![]()

(продольное сечение). Площадки, по которым

касательные напряжения равны нулю,

называются главными площадками, а

нормальные напряжения, действующие по

ним, главными напряжениями.

Очевидно, что одно

из главных напряжений, действующее в

поперечном сечении —

![]()

является максимальным по модулю, что

обосновывает использование формулы

(1), как основной расчетной формулы при

растяжении, сжатии, а другое главное

напряжение, действующее в продольных

площадках рано нулю. Таким образом,

продольные площадки свободны от

напряжений.

Из второго уравнения

(5) видно, что максимальные касательные

напряжения возникают по площадкам,

наклоненным к оси на угол

![]() ,

,

и равняются по величине

![]()

Максимальные

касательные напряжения являются причиной

разрушения образцов из хрупких материалов,

испытываемых на сжатие.

19)_А

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник