Основные графики на растяжение и сжатие

Список функций, изученных в 7 и 8 классе

Функция | Формула | График | Раздел справочника |

Прямая пропорциональность | y = kx | Прямая | 7 кл., §37 |

Линейная функция | y = kx+b | Прямая | 7 кл., §38-39 |

Обратная пропорциональность | $ y = frac{k}{x} $ | Гипербола | 8 кл., §6 |

Квадрат числа | $ y=x^2$ | Парабола | 8 кл., §18 |

Квадратный трёхчлен | $ y = ax^2+bc+c$ | Парабола | 8 кл., §28-29 |

Квадратный корень | $ y = sqrt{x}$ | Парабола | 8 кл., §22 |

Растяжение и сжатие графика по оси OX

Сравним графики пар функций, которые в общем виде можно записать так:

$$ y_1 = f(x), y_2 = f(px) $$

где $p gt 1$, произвольный положительный множитель.

Пусть p = 2.

Парабола: $y_1 = f(x) = x^2$ $ y_2 = f(2x) = (2x)^2 = 4x^2 $ $y_2 = y_1 при x_2 = frac{1}{2} x_1$ График сжимается в 2 раза по оси OX |  |

Гипербола: $ y_1 = f(x) = frac{4}{x}$ $y_2 = f(2x) = frac{4}{(2x)} = frac{2}{x}$ $ y_2 = y_1 при x_2 = frac{1}{2} x_1 $ График сжимается в 2 раза по оси OX |

|

Квадратный корень: $y_1 = f(x) = sqrt{x}$ $y_2 = f(2x) = sqrt{2x}$ $y_2=y_1 при x_2 = frac{1}{2} x_1$ График сжимается в 2 раза по оси OX |

|

Теперь сравним пары функций с делением на p:

$$ y_1 = f(x), quad y_2 = f left( frac{x}{p} right), quad p gt 1 $$

Пусть p = 2

Парабола: $y_1 = f(x) = x^2$ $ y_2 = f left(frac{x}{2}right) = left(frac{x}{2}right)^2 = frac{x^2}{4} $ $y_2 = y_1 при x_2 = 2x_1$ График растягивается в 2 раза по оси OX |  |

Гипербола: $ y_1 = f(x) = frac{4}{x}$ $y_2 = f left(frac{x}{2}right) = frac{4}{x/2} = frac{8}{x}$ $ y_2 = y_1 при x_2 = 2x_1$ График растягивается в 2 раза по оси OX |

|

Квадратный корень: $y_1 = f(x) = sqrt{x}$ $y_2 = f left(frac{x}{2}right) = sqrt{frac{x}{2}}$ $y_2=y_1 при x_2 = 2x_1$ График растягивается в 2 раза по оси OX |

|

При сравнении графиков двух функций

$$ y_1 = f(x), quad y_2 = f(px), quad p gt 1 $$

график второй функции сжимается в p раз по оси OX по сравнению с графиком первой функции.

При сравнении графиков двух функций

$$ y_1 = f(x), quad y_2 = f Biggl(frac{x}{p}Biggr), quad p gt 1 $$

график второй функции растягивается в p раз по оси OX по сравнению с графиком первой функции.

Заметим, что данные утверждения справедливы не только для рассмотренных функций, но и для любых других (синусов, косинусов, логарифмов и т.п.)

Растяжение и сжатие графика по оси OY

Сравним графики пар функций, которые в общем виде можно записать так:

$$ y_1 = f(x), quad y_2 = Af(x) $$

где $A gt 1$, произвольный положительный множитель.

Пусть A = 2.

Парабола: $y_1 = f(x) = x^2$ $ y_2 = 2f(x) = 2x^2 $ $y_2 = 2y_1 при x_2 = x_1$ График растягивается в 2 раза по оси OY |  |

Гипербола: $ y_1 = f(x) = frac{4}{x}$ $y_2 = 2f(x) = frac{8}{x}$ $ y_2 = 2y_1 при x_2 = x_1$ График растягивается в 2 раза по оси OY |

|

Квадратный корень: $y_1 = f(x) = sqrt{x}$ $y_2 = 2f(x) = 2sqrt{x}$ $y_2 = 2y_1 при x_2 = x_1$ График растягивается в 2 раза по оси OY |

|

Теперь сравним пары функций с делением на A:

$$ y_1 = f(x), quad y_2 = frac{1}{A} f(x), quad A gt 1 $$

Пусть A = 2

Парабола: $y_1 = f(x) = x^2$ $ y_2 = frac{1}{2}f(x) = frac{x^2}{2}$ $y_2 = frac{1}{2}y_1 при x_2 = x_1$ График сжимается в 2 раза по оси OY |  |

Гипербола: $ y_1 = f(x) = frac{4}{x}$ $y_2 = frac{1}{2}f(x) = frac{2}{x}$ $ y_2 = frac{1}{2}y_1 при x_2 = x_1$ График сжимается в 2 раза по оси OY |

|

Квадратный корень: $y_1 = f(x) = sqrt{x}$ $y_2 = frac{1}{2}f(x) = frac{sqrt{x}}{2}$ $y_2 = frac{1}{2}y_1 при x_2 = x_1$ График сжимается в 2 раза по оси OY |

|

При сравнении графиков двух функций

$$ y_1 = f(x), quad y_2 = Af(x), quad A gt 1 $$

график второй функции растягивается в A раз по оси OY по сравнению с графиком первой функции.

При сравнении графиков двух функций

$$ y_1 = f(x), quad y_2 = frac{1}{A} f(x), quad A gt 1 $$

график второй функции сжимается в A раз по оси OY по сравнению с графиком первой функции.

Заметим, что данные утверждения справедливы не только для рассмотренных функций, но и для любых других (синусов, косинусов, логарифмов и т.п.)

Примеры

Пример 1. Постройте в одной координатной плоскости графики функций:

$$ y = sqrt{x}, y = sqrt{3x}, y = sqrt{frac{x}{3}}, y = 3sqrt{x} $$

Сделайте выводы.

По сравнению с графиком $y = sqrt{x}$:

- график функции $y = sqrt{3x}$ сжимается в 3 раза по оси OX(←)

- график функции $y = sqrt{frac{x}{3}}$ растягивается в 3 раза по оси OX(→)

- график функции $y = 3sqrt{x}$ растягивается в 3 раза по оси OY(↑)

Пример 2*. Постройте в одной координатной плоскости графики функций:

$$ y = f(x), y = f(2x), y = f Biggl(frac{x}{2}Biggr), y = 2f(x) $$

где $f(x) = x^2+3x+2$

Сделайте выводы.

Исходная функция $y = f(x) = x^2+3x+2$

Остальные функции

$$ y = f(2x) = (2x)^2+3 cdot (2x)+2 = 4x^2+6x+2 $$

$$ y = fBiggl(frac{x}{2}Biggr) = Biggl(frac{x}{2}Biggr)^2+3 cdot Biggl(frac{x}{2}Biggr) +2 = frac{x^2}{4}+ frac{3}{2} x+2 $$

$$ y = 2f(x) = 2x^2+6x+4 $$

Получаем:

По сравнению с графиком $y = f(x) = x^2+3x+2$:

- график функции y = f(2x) сжимается в 2 раза по оси OX(→)

- график функции $y = f left(frac{x}{2}right)$ растягивается в 2 раза по оси OX(←)

- график функции y = 2f(x) растягивается в 2 раза по оси OY(↑)

Рейтинг пользователей

80

691470 Иванов

70

Саша Иванкова

60

Никита Найс

60

Настя Вяземская

60

Владимир Козлов

Источник

Анна Малкова

В этой статье мы расскажем об основных преобразованиях графиков функций. Что нужно сделать с формулой функции, чтобы сдвинуть ее график по горизонтали или по вертикали. Как задать растяжение графика по горизонтали или вертикали. Как отразить график относительно оси Х или Y.

Очень жаль, что эта тема — полезная и очень интересная — выпадает из школьной программы. На нее не постоянно хватает времени. Из-за этого многим старшеклассникам не даются задачи с параметрами — которые на самом деле похожи на конструктор, где вы собираете решение из знакомых элементов. Хотя бы для того, чтобы решать задачи с параметрами, стоит научиться строить графики функций.

Но конечно, не только для того, чтобы сдать ЕГЭ. Первая лекция на первом курсе технического или экономического вуза посвящена функциям и графикам. Первые зачеты в курсе матанализа связаны с функциями и графиками.

Начнем со сдвигов графиков по Х и по Y.

Сдвиг по горизонтали.

Пусть функция задана формулой и Тогда график функции сдвинут относительно исходной на а вправо. График функции сдвинут относительно исходной на а влево.

1. Сдвиг по вертикали.

Пусть функция задана формулой и С — некоторое положительное число. Тогда график функции сдвинут относительно исходного на С вверх. График функции сдвинут относительно исходного на С вниз.

Теперь растяжение графика. Или сжатие.

2. Растяжение (сжатие) по горизонтали.

Пусть функция задана формулой и Тогда график функции растянут относительно исходного в k раз по горизонтали, если , и сжат относительно исходного в k раз по горизонтали, если

3. Растяжение (сжатие) по вертикали

Пусть функция задана формулой и Тогда график функции растянут относительно исходного в М раз по вертикали, если , и сжат относительно исходного в М раз по вертикали, если

И отражение по горизонтали.

4. Отражение по горизонтали

График функции симметричен графику функции относительно оси Y.

5. Отражение по вертикали.

График функции симметричен графику функции относительно оси Х.

Друзья, не возникло ли у вас ощущения, что вы все это где-то видели? Да, наверняка видели, если когда-либо редактировали изображения в графическом редакторе на компьютере. Изображение можно сдвинуть (по горизонтали или вертикали). Растянуть (по горизонтали или вертикали). Отразить. И все это мы делаем с графиками функций.

И еще два интересных преобразования. Здесь в формулах присутствует знак модуля. Если не помните, что такое модуль, — срочно повторите эту тему.

6. Графики функций и

На рисунке изображен график функции Она специально взята такая — несимметричная относительно нуля.

Построим график функции

Конечно же, мы пользуемся определением модуля.

Это мы и видим на графике. Для неотрицательных значений х график остался таким же, как был. А вместо каждого отрицательного х мы взяли противоположное ему положительное число. И поэтому вся та часть графика функции, что лежала слева от оси Х, заменилась на зеркально отраженную правую часть графика.

Теперь график функции Вы уже догадались, что будет. Вся часть графика, лежащая ниже оси Х, зеркально отражается в верхнюю полуплоскость. А верхняя часть графика, лежащая выше оси Х, остается на месте.

Как определить по формуле функции, будет график преобразован по горизонтали (по Х) или по вертикали (по Y)? Разница очевидна. Если сначала мы что-либо делаем с аргументом х (прибавляем к нему какое-либо число, умножаем на какое-либо число или берем модуль) — преобразование по Х. Если сначала мы нашли функцию, а затем уже к значению функции что-то прибавили, или на какое-нибудь число умножили, или взяли модуль, — преобразование по Y.

Вот самые простые задачи на преобразование графиков.

1. Построим график функции

Это квадратичная парабола, сдвинутая на 3 влево по x и на 1 вниз по y.

Вершина в точке

2. Построим график функции

Выделим полный квадрат в формуле.

График — квадратичная парабола, сдвинутая на 2 вправо по x и на 5 вниз по y.

Обратите внимание: график функции пересекает ось y в точке На нашем графике это точка

Продолжение — в статье «Построение графиков функций».

Источник

Внутренние усилия при растяжении-сжатии.

Осевое (центральное) растяжение или сжатие прямого бруса вызывается внешними силами, вектор равнодействующей которых совпадает с осью бруса. При растяжении или сжатии в поперечных сечениях бруса возникают только продольные силы N. Продольная сила N в некотором сечении равна алгебраической сумме проекции на ось стержня всех внешних сил, действующих по одну сторону от рассматриваемого сечения. По правилу знаков продольной силы N принято считать, что от растягивающих внешних нагрузок возникают положительные продольные силы N, а от сжимающих — продольные силы N отрицательны (рис. 5).

Чтобы выявить участки стержня или его сечения, где продольная сила имеет наибольшее значение, строят эпюру продольных сил, применяя метод сечений, подробно рассмотренный в статье:

Анализ внутренних силовых факторов в статистически определимых системах

Ещё настоятельно рекомендую взглянуть на статью:

Расчёт статистически определимого бруса

Если разберёте теорию в данной статье и задачи по ссылкам, то станете гуру в теме «Растяжение-сжатие» =)

Напряжения при растяжении-сжатии.

Определенная методом сечений продольная сила N, является равнодействующей внутренних усилий распределенных по поперечному сечению стержня (рис. 2, б). Исходя из определения напряжений, согласно выражению (1), можно записать для продольной силы:

где σ — нормальное напряжение в произвольной точке поперечного сечения стержня.

Чтобы определить нормальные напряжения в любой точке бруса необходимо знать закон их распределения по поперечному сечению бруса. Экспериментальные исследования показывают: если нанести на поверхность стержня ряд взаимно перпендикулярных линий, то после приложения внешней растягивающей нагрузки поперечные линии не искривляются и остаются параллельными друг другу (рис.6, а). Об этом явлении говорит гипотеза плоских сечений (гипотеза Бернулли): сечения, плоские до деформации, остаются плоскими и после деформации.

Так как все продольные волокна стержня деформируются одинаково, то и напряжения в поперечном сечении одинаковы, а эпюра напряжений σ по высоте поперечного сечения стержня выглядит, как показано на рис.6, б. Видно, что напряжения равномерно распределены по поперечному сечению стержня, т.е. во всех точках сечения σ = const. Выражение для определения величины напряжения имеет вид:

Таким образом, нормальные напряжения, возникающие в поперечных сечениях растянутого или сжатого бруса, равны отношению продольной силы к площади его поперечного сечения. Нормальные напряжения принято считать положительными при растяжении и отрицательными при сжатии.

Деформации при растяжении-сжатии.

Рассмотрим деформации, возникающие при растяжении (сжатии) стержня (рис.6, а). Под действием силы F брус удлиняется на некоторую величину Δl называемую абсолютным удлинением, или абсолютной продольной деформацией, которая численно равна разности длины бруса после деформации l1 и его длины до деформации l

Отношение абсолютной продольной деформации бруса Δl к его первоначальной длине l называют относительным удлинением, или относительной продольной деформацией:

При растяжении продольная деформация положительна, а при сжатии – отрицательна. Для большинства конструкционных материалов на стадии упругой деформации выполняется закон Гука (4), устанавливающий линейную зависимость между напряжениями и деформациями:

где модуль продольной упругости Е, называемый еще модулем упругости первого рода является коэффициентом пропорциональности, между напряжениями и деформациями. Он характеризует жесткость материала при растяжении или сжатии (табл. 1).

Таблица 1

Модуль продольной упругости для различных материалов

Абсолютная поперечная деформация бруса равна разности размеров поперечного сечения после и до деформации:

Соответственно, относительную поперечную деформацию определяют по формуле:

При растяжении размеры поперечного сечения бруса уменьшаются, и ε’ имеет отрицательное значение. Опытом установлено, что в пределах действия закона Гука при растяжении бруса поперечная деформация прямо пропорциональна продольной. Отношение поперечной деформации ε’ к продольной деформации ε называется коэффициентом поперечной деформации, или коэффициентом Пуассона μ:

Экспериментально установлено, что на упругой стадии нагружения любого материала значение μ = const и для различных материалов значения коэффициента Пуассона находятся в пределах от 0 до 0,5 (табл. 2).

Таблица 2

Коэффициент Пуассона.

Абсолютное удлинение стержня Δl прямо пропорционально продольной силе N:

Данной формулой можно пользоваться для вычисления абсолютного удлинения участка стержня длиной l при условии, что в пределах этого участка значение продольной силы постоянно. В случае, когда продольная сила N изменяется в пределах участка стержня, Δl определяют интегрированием в пределах этого участка:

Произведение (Е·А) называют жесткостью сечения стержня при растяжении (сжатии).

Механические свойства материалов.

Основными механическими свойствами материалов при их деформации являются прочность, пластичность, хрупкость, упругость и твердость.

Прочность — способность материала сопротивляться воздействию внешних сил, не разрушаясь и без появления остаточных деформаций.

Пластичность – свойство материала выдерживать без разрушения большие остаточные деформации. Неисчезающие после снятия внешних нагрузок деформации называются пластическими.

Хрупкость – свойство материала разрушаться при очень малых остаточных деформациях (например, чугун, бетон, стекло).

Идеальная упругость – свойство материала (тела) полностью восстанавливать свою форму и размеры после устранения причин, вызвавших деформацию.

Твердость – свойство материала сопротивляться проникновению в него других тел.

Рассмотрим диаграмму растяжения стержня из малоуглеродистой стали. Пусть круглый стержень длинной l0 и начальным постоянным поперечным сечением площади A0 статически растягивается с обоих торцов силой F.

Диаграмма сжатия стержня имеет вид (рис. 10, а)

где Δl = l — l0 абсолютное удлинение стержня; ε = Δl / l0 — относительное продольное удлинение стержня; σ = F / A0 — нормальное напряжение; E — модуль Юнга; σп — предел пропорциональности; σуп — предел упругости; σт — предел текучести; σв — предел прочности (временное сопротивление); εост — остаточная деформация после снятия внешних нагрузок. Для материалов, не имеющих ярко выраженную площадку текучести, вводят условный предел текучести σ0,2 — напряжение, при котором достигается 0,2% остаточной деформации. При достижении предела прочности в центре стержня возникает локальное утончение его диаметра («шейка»). Дальнейшее абсолютное удлинение стержня идет в зоне шейки ( зона местной текучести). При достижении напряжением предела текучести σт глянцевая поверхность стержня становится немного матовой – на его поверхности появляются микротрещины (линии Людерса-Чернова), направленные под углом 45° к оси стержня.

Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии.

Опасным сечением при растяжении и сжатии называется поперечное сечение бруса, в котором возникает максимальное нормальное напряжение. Допускаемые напряжения вычисляются по формуле:

где σпред — предельное напряжение (σпред = σт — для пластических материалов и σпред = σв — для хрупких материалов); [n] — коэффициент запаса прочности. Для пластических материалов [n] = [nт] = 1,2 … 2,5; для хрупких материалов [n] = [nв] = 2 … 5, а для древесины [n] = 8 ÷ 12.

Расчеты на прочность при растяжении и сжатии.

Целью расчета любой конструкции является использование полученных результатов для оценки пригодности этой конструкции к эксплуатации при минимальном расходе материала, что находит отражение в методах расчета на прочность и жесткость.

Условие прочности стержня при его растяжении (сжатии):

При проектном расчете определяется площадь опасного сечения стержня:

При определении допускаемой нагрузки рассчитывается допускаемая нормальная сила:

Расчет на жесткость при растяжении и сжатии.

Работоспособность стержня определяется его предельной деформацией [ l ]. Абсолютное удлинение стержня должно удовлетворять условию:

Часто дополнительно делают расчет на жесткость отдельных участков стержня.

Следующая важная статья теории:

Изгиб балки

Источник

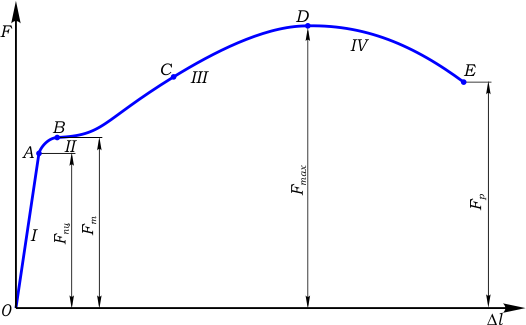

Диаграмма растяжения показывает зависимость удлинения образца от продольной растягивающей силы.

Ее построение является промежуточным этапом в процессе определения механических характеристик материалов (в основном металлов).

Диаграмму растяжения материалов получают экспериментально, при испытаниях образцов на растяжение.

Для этого образцы стандартных размеров закрепляют в специальных испытательных машинах (например УММ-20 или МИ-40КУ) и растягивают до их полного разрушения (разрыва). При этом специальные приборы фиксируют зависимость абсолютного удлинения образца от прикладываемой к нему продольной растягивающей нагрузки и самописец вычерчивает кривую характерную для данного материала.

На рис. 1 показана диаграмма для малоуглеродистой стали. Она построена в системе координат F-Δl, где:

F — продольная растягивающая сила, [Н];

Δl — абсолютное удлинение рабочей части образца, [мм]

Рис. 1 Диаграмма растяжения стального образца

Как видно из рисунка, диаграмма имеет четыре характерных участка:

I — участок пропорциональности;

II — участок текучести;

III — участок самоупрочнения;

IV — участок разрушения.

Построение диаграммы

Рассмотрим подробнее процесс построения диаграммы.

В самом начале испытания на растяжение, растягивающая сила F, а следовательно, и деформация Δl стержня равны нулю, поэтому диаграмма начинается из точки пересечения соответствующих осей (точка О).

На участке I до точки A диаграмма вычерчивается в виде прямой линии. Это говорит о том, что на данном отрезке диаграммы, деформации стержня Δl растут пропорционально увеличивающейся нагрузке F.

После прохождения точки А диаграмма резко меняет свое направление и на участке II начинающемся в точке B линия какое-то время идет практически параллельно оси Δl, то есть деформации стержня увеличиваются при практически одном и том же значении нагрузки.

В этот момент в металле образца начинают происходить необратимые изменения. Перестраивается кристаллическая решетка металла. При этом наблюдается эффект его самоупрочнения.

После повышения прочности материала образца, диаграмма снова «идет вверх» (участок III) и в точке D растягивающее усилие достигает максимального значения. В этот момент в рабочей части испытуемого образца появляется локальное утоньшение (рис. 2), так называемая «шейка», вызванное нарушениями структуры материала (образованием пустот, микротрещин и т.д.).

Рис. 2 Стальной образец с «шейкой»

Вследствие утоньшения, и следовательно, уменьшения площади поперечного сечения образца, растягиваещее усилие необходимое для его растяжения уменьшается, и кривая диаграммы «идет вниз».

В точке E происходит разрыв образца. Разрывается образец конечно же в сечении, где была образована «шейка»

Работа затраченная на разрыв образца W равна площади фигуры образованной диаграммой. Ее приближенно можно вычислить по формуле:

W=0,8Fmax∙Δlmax

По диаграмме также можно определить величину упругих и остаточных деформаций в любой момент процесса испытания.

Для получения непосредственно механических характеристик металла образца диаграмму растяжения необходимо преобразовать в диаграмму напряжений.

Предел пропорциональности >

Примеры решения задач >

Лабораторные работы >

Источник