Оптимальный метод обезболивания при вывихе бедра

IX. Переломы и вывихи

*а) перелом голени, ребер, позвоночника;

б) закрытая черепно-мозговая травма и внутричерепная гематома;

в) закрытая травма живота и разрыв печени;

г) перелом ребер, гемопневмоторакс;

д) перелом голени, поражение радиацией.

б) перелом бедер и переднего плукольца таза;

*в) перелом ребер, разрыв селезенки;

г) ожог туловища и конечностей;

д) термический ожог грудной клетки и поражение проникающей радиацией в дозе 350 р.

а) перелом бедра, голени и предплечья;

б) черепно-мозговая травма и огнестрельное ранение живота;

в) ожог туловища, лица, правого бедра;

*г) огнестрельное ранение грудной клетки и поражение радиацией в дозе 210 р;

д) оскольчатый двойной перелом плечевой кости.

- Главная причина высокой летальности при политравме:

а) нагноение открытых переломов с развитием остеомиелита и сепсиса;

*б) травматический шок и кровопотеря;

в) восходящая инфекция мочевыделительной системы;

- вид перелома, для которого характерен прямой механизм травмы:

*а) оскольчатый перелом надколенника;

б) винтообразный перелом большеберцовой кости;

д) компрессионный перелом тел позвонков.

306. перелом, возникающий при внезапном резком сокращении мышц:

307. перелом, возникающий при действии травмирующего агента по оси кости:

308. перелом, возникающий от скручивания:

- причинА, способствующАЯ возникновению патологического перелома:

б) наличие повреждения связочного аппарата;

- характер боли при переломе:

311. Абсолютный симптом перелома:

*а) патологическая подвижность;

д) боль при осевой нагрузке.

312. абсолютный признак перелома:

*д) крепитация костных отломков.

313. перелом, для которого характерна штыкообразная деформация:

314. признак Открытого перелома:

а) осаднение кожных покровов;

б) образование фликтен над областью перелома;

в) рана мягких тканей вне зоны перелома;

*г) рана мягких тканей, сообщающаяся с областью перелома;

- Обязательное исследование при переломах:

в) рентгенография в одной проекции;

*г) рентгенография в двух проекциях;

- определение понятиЯ «интерпозиция»:

а) образование ложного сустава;

*в) внедрение фрагмента тканей между отломками;

г) разрыв связочного аппарата;

- НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК ВЫВИХА:

б) ограничение функции конечности;

*в) «пружинящая фиксация» в суставе;

г) патологическая подвижность в суставе;

- Активные движения в суставах при вывихе:

б) возможны, резко болезненны;

в) возможны, в полном объеме, болезненны;

г) ограничены в объеме, безболезненны;

д) в полном объеме, безболезненны.

- пассивные движения в суставах при вывихе:

б) в полном объеме, безболезненны;

в) ограничены в объеме, безболезненны;

г) в полном объеме, болезненны;

д) ограничены в объеме, болезненны.

321. патогномоничный признак вывиха:

- доврачебная помощь при вывихе:

а) наложение фиксирующей повязки;

б) наложение глухой гипсовой повязки;

*в) транспортная иммобилизация;

д) наложение гипсовой лонгеты.

323. Главное условие успеха при вправлении вывиха:

а) правильная укладка больного;

б) полный подбор подручных и специальных средств;

*в) адекватное обезболивание;

г) психологическая подготовка больного;

д) вправление после стихания острых проявлений травмы.

324. оптимальный метод обезболивания при вывихе бедра:

а) 1%-ный раствор морфия подкожно;

б) 2%-ный раствор новокаина в полость сустава;

- ЦЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ:

а) создание оптимальных условий для консолидации перелома;

б) репозиция костных отломков;

в) профилактика инфицирования места перелома;

*г) предотвращение дальнейшего смещения костных отломков;

д) возможность самостоятельного передвижения пострадавшего.

- ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ:

а) выполнить первичную репозицию;

б) ввести новокаин в место перелома;

*в) включить в иммобилизацию два смежных сустава;

г) придать возвышенное положение конечности;

д) транспортировать пострадавшего только лежа.

- СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ:

- шинА для транспортной иммобилизации при переломе бедра:

329. основА костной мозоли:

330. феномен, наблюдаемый на первой стадии сращения перелома:

*а) образование мезенхимальной ткани;

б) накопление фосфатазы и кальция в месте перелома;

в) декальцинация костных отломков;

г) активное образование сосудов;

д) образование остеоидной ткани.

331. феномен, наблюдаемый на второй стадии сращения перелома:

б) увеличение объема мягких тканей;

в) уплотнение в месте перелома;

г) разрушение и некроз погибших клеток;

*д) образование остеоидной ткани.

332. феномен, наблюдаемый на третьей стадии сращения перелома:

а) образование мезенхимальной ткани;

б) образование остеоидной ткани;

в) образование первичной костной мозоли;

*г) обызвествление остеоидной ткани;

д) активное образование сосудов.

333. срок первой стадии сращения перелома:

334. срок второй стадии сращения перелома:

- МЕТОД СТАБИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ:

- опасность глухой гипсовой повязки конечности:

- НЕОПЕРАТИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ:

*б) наложение скелетного вытяжения;

в) скрепление металлическими пластинами;

г) введение в костно-мозговой канал штифтов;

д) применение компрессионно-дистракционного метода.

- ТИПИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПИЦЫ С ЦЕЛЬЮ СКЕЛЕТНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ:

- ПРЕИМУЩЕСТВО СКЕЛЕТНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ:

*а) постепенность и точность репозиции;

б) возможность компрессии и дистракции в процессе лечения;

в) быстрое формирование костной мозоли;

г) улучшение кровообращения в конечности;

д) отсутствие инфекционных осложнений.

- МЕCТНАЯ ПРИЧИНА ЗАМЕДЛЕННОЙ КОНСОЛИДАЦИИ ПЕРЕЛОМА:

в) нарушение минерального обмена;

*г) нарушение кровоснабжения костных отломков;

- ПОКАЗАНИЕ К ОПЕРАТИВНОМУ МЕТОДУ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМА:

б) значительная деформация в месте перелома;

342. относительное показание к оперативному лечению перелома:

*б) замедленная консолидация;

в) повреждение жизненно важных органов отломками костей;

г) интерпозиция мягких тканей;

- показание к оперативному лечению перелома:

а) любое смещение отломков;

б) пожилой возраст пациента;

*в) интерпозиция мягких тканей;

г) винтообразный характер перелома;

д) сокращение срока госпитализации.

- ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ОСТЕОСИНТЕЗУ:

б) гипертоническая болезнь;

в) наличие только одного вида смещения отломков;

г) внутрисуставной перелом;

*д) гнойный процесс в проекции перелома.

- противопоказание к оперативному лечению перелома:

а) неправильно сросшийся перелом;

в) поперечные переломы длинных трубчатых костей;

г) давление осколков на нерв;

д) неудача закрытых репозиций.

- ОБЪЕКТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА:

347. внеочаговый способ соединения отломков:

*г) применение аппарата Илизарова;

- ПРЕИМУЩЕСТВО КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННОГО МЕТОДА ОСТЕОСИНТЕЗА:

а) возможность оперировать под местной анестезией;

б) отсутствие опасности повреждения сосудов;

в) отказ от обезболивания в послеоперационном периоде;

г) укорочение сроков консолидации;

*д) возможность ранней нагрузки на конечность.

349. осложнение, возможное только при переломах костей:

*г) образование ложного сустава;

350. достоверный признак образования ложного сустава:

*а) сохраняющаяся патологическая подвижность;

г) болезненность при осевой нагрузке;

д) заращение костномозгового канала.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Учись учиться, не учась! 10994 —

| 8204 — или читать все.

источник

тест.3леч общая хирургия. Тестовые задания для студентов 3 курса лечебного факультета I. Десмургия

| Название | Тестовые задания для студентов 3 курса лечебного факультета I. Десмургия |

| Анкор | тест.3леч общая хирургия.doc |

| Дата | 02.02.2017 |

| Размер | 0.75 Mb. |

| Формат файла | |

| Имя файла | тест.3леч общая хирургия.doc |

| Тип | Документы #1843 |

| страница | 9 из 21 |

Источник

Вывих бедра. Диагностика и лечение

Чтобы произошел вывих бедра, требуется воздействие большой силы, например во время автодорожных происшествий, когда водитель ударяется коленом о приборную доску или когда пешеход получает удар при наезде на него автомобиля. Вывихи бедра часто сочетаются с переломами вертлужной впадины или другим повреждением этой же конечности. Приблизительно 25% случаев вывихов бедра сочетается с повреждениями коленного сустава и 4% — с переломами бедренной кости на этой же стороне. Все вывихи бедра следует рассматривать как неотложное состояние, требующее срочной репозиции, чтобы уменьшить вероятность ишемического некроза головки бедра.

Классификация задних вывихов бедра основана на системе, развитой Stewart и Milford. Задние вывихи встречаются наиболее часто и могут быть классифицированы следующим образом:

1) простой вывих (без перелома);

2) вывих с отколом большого краевого фрагмента вертлужной впадины, стабилизирующегося после репозиции;

3) вывих в сочетании с нестабильным или оскольчатым переломом;

4) вывих с переломом головки или шейки бедра.

Задний вывих бедра

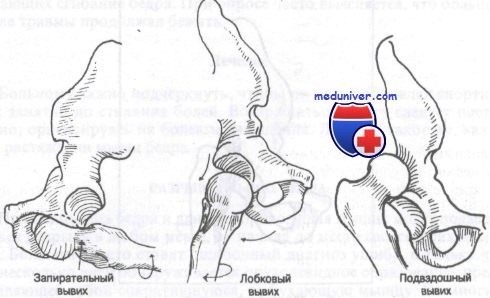

Передние вывихи составляют 13% среди вывихов бедра и классифицируются следующим образом:

1) запирательный вывих;

2) подвздошный вывих;

3) лонный вывих;

4) передний вывих с переломами головки бедренной кости.

Перелом вертлужной впадины может сочетаться с центральным вывихом головки бедренной кости. Этот вид повреждения рассмотрен в статье о переломах таза и вертлужной впадины.

Передний вывих бедра. Описаны три типа: запирательный, лобковый, подвздошный

Передние вывихи являются результатом насильственного отведения, приводящего к удару шейкой бедра или большим вертелом о свод вертлужной впадины и рычагообразному вывихиванию головки бедра через разрыв в передней стенке суставной капсулы. Если бедро в этот момент было согнуто, возникает запирательный вывих, если же оно было разогнуто — лонный или подвздошный вывих. Лонный вывих также может быть результатом сильной гиперэкстензии с ротацией кнаружи, смещающей головку бедра вперед. Запирательный вывих встречается чаще лонного и подвздошного. Вывиху может сопутствовать срезывающий перелом головки бедра.

Задние вывихи встречаются чаще передних. Они часто возникают после удара по колену при согнутых тазобедренном и коленном суставах, обычно во время автодорожного происшествия, когда колено ударяется о приборную доску.

Типичное положение конечности при заднем вывихе бедра

Для выявления этих повреждений обычно достаточно рентгенограмм бедра и таза в рутинных проекциях. При подозрении на повреждение тазобедренного сустава следует оценить линию Шентона. На основании данных клинического обследования могут потребоваться дополнительные рентгенограммы той же конечности.

При переднем запирательном вывихе обычно отмечаются отведение, ротация кнаружи и сгибание поврежденной конечности. Передний подвздошный и лонный вывихи проявляются разгибанием, небольшим отведением и наружной ротацией конечности. При подвздошном вывихе головка бедренной кости пальпируется близ передней верхней ости, а при лонном вывихе — возле лонного сочленения. У всех больных с вывихами бедра необходимо обследовать и документировать состояние нервно-сосудистых структур конечности.

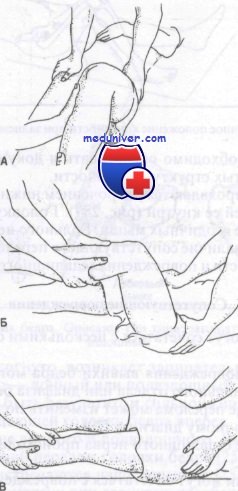

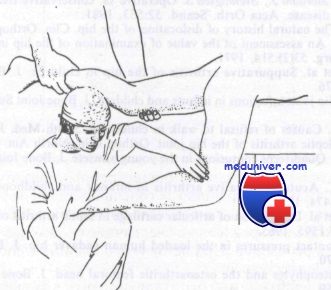

Методика вправления заднего вывиха бедра

Задние вывихи проявляются укорочением нижней конечности, приведением и ротацией ее кнутри. Головку бедра можно пропальпировать возле ягодичных мышц. Больного необходимо тщательно обследовать на наличие сопутствующего перелома головки или диафиза бедренной кости и повреждения седалищного нерва.

Сопутствующие повреждения при вывихе бедра

Вывихи бедра могут сочетаться с несколькими серьезными повреждениями.

1. На стороне повреждения вывихи бедра могут сопровождаться переломом проксимального отдела или диафиза бедренной кости. Ротация диафиза после перелома может изменить положение конечности и привести к ошибочному диагнозу.

2. Повреждение седалищного нерва происходит в 10—13% задних вывихов бедра.

3. Задние вывихи могут сочетаться с повреждением коленного сустава на стороне вывиха (25% в одной серии наблюдений). Они варьируются от повреждений крестообразных, внутренней и наружной коллатеральной связок до перелома надколенника, мыщелков бедра или большеберцовой кости.

4. Передние вывихи могут сочетаться с повреждением артерий или флеботромбозами.

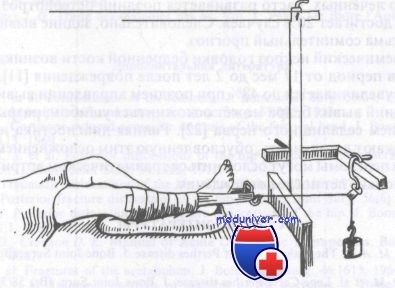

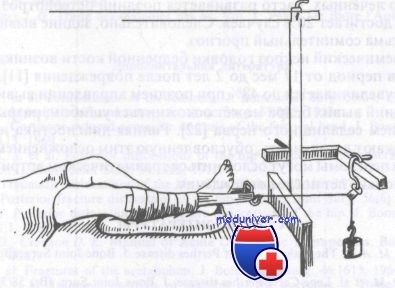

Накожное вытяжение по методу Buck

Лечение вывиха бедра

Методом выбора при лечении передних вывихов бедра является раннее закрытое вправление под спинномозговой или общей анестезией. Открытая репозиция показана при безуспешности закрытой. Для репозиции настоятельно рекомендуется неотложное направление к ортопеду.

Задние вывихи бедра следует иммобилизовать и больного немедленно направить на вправление вывиха в течение первых 24 ч. При невозможности направления можно предпринять закрытую репозицию по следующей методике.

1. Больного укладывают спиной на щит и вводят ему внутривенно диазепам (валиум), а внутримышечно — меперидин (демерол) для аналгезии и релаксации скелетных мышц.

2. Затем больного вместе со щитом опускают на пол, ассистент фиксирует его таз, нажимая на гребни подвздошных костей.

3. Врач осуществляет тракцию за голень по линии деформации, одновременно осторожно сгибая бедро до 90°.

4. В этой точке осторожное, но энергичное вытяжение за бедро кпереди приводит к репозиции. При неудаче необходимо выполнить вправление под общей анестезией.

5. Больного необходимо госпитализировать для лечения вытяжением, разгрузки конечности и наблюдения.

Репозиция заднего вывиха бедра по методу Стимсона

Метод Стимсона вправления задних вывихов бедра показан на рисунке. Этот метод безопасен и эффективен, но, безусловно, при обеспечении хорошей мышечной релаксации и обезболивания. При вывихах, осложненных переломом вертлужной впадины, показана попытка закрытой репозиции. Если при этом остается нестабильность, необходима оперативная фиксация. Некоторые авторы считают, что оперативное вправление и фиксация обеспечивают лучшие результаты при задних переломовывихах, поэтому рекомендуют срочную консультацию ортопеда.

Осложнения вывихов бедра

Вывихи бедра сопровождаются несколькими серьезными осложнениями. В одном из наблюдений анализировали исходы задних вывихов бедра за период около 12,5 лет и установили, что даже при простых вывихах 24% больных имели плохие результаты, а примерно у 70% больных результаты были от посредственных до неудовлетворительных. Таким образом, даже при простых задних вывихах бедра, адекватно леченных, часто развивается поздний остеоартроз, частота которого достигает 20% случаев. Следовательно, задние вывихи бедра имеют весьма сомнительный прогноз.

1. Ишемический некроз головки бедренной кости возникает у 15% больных в период от 17 мес до 2 лет после повреждения. Вероятность его увеличивается до 48% при позднем вправлении вывиха.

2. Задний вывих бедра может осложниться ушибом, разрывом или растяжением седалищного нерва. Ранняя диагностика и лечение часто снижают летальность, обусловленную этим осложнением.

3. Эти переломы могут осложниться травматическим артритом даже через несколько лет после повреждения.

— Также рекомендуем «Функциональная анатомия коленного сустава. Особенности»

Оглавление темы «Заболевания бедра»:

- Ушибы ягодиц, крестца, копчика. Диагностика и лечение

- Ушибы области гребня подзвздошной кости. Диагностика и лечение

- Ушиб четырехглавой мышцы бедра. Диагностика и лечение

- Оссифицирующий миозит. Диагностика и лечение

- Растяжения и разрывы мышц бедра. Диагностика и лечение

- Вывих бедра. Диагностика и лечение

- Функциональная анатомия коленного сустава. Особенности

- Травмы поверхностных образования коленного сустава. Диагностика и лечение

- Синдромы трения подвздошно-берцового тракта и Фабеллы. Диагностика и лечение

- Бурситы коленного сустава. Диагностика и лечение

Источник

- множественное повреждение:

*а) перелом голени, ребер, позвоночника;

б) закрытая черепно-мозговая травма и внутричерепная гематома;

в) закрытая травма живота и разрыв печени;

г) перелом ребер, гемопневмоторакс;

д) перелом голени, поражение радиацией.

- сочетанное повреждение:

а) двойной перелом бедра;

б) перелом бедер и переднего плукольца таза;

*в) перелом ребер, разрыв селезенки;

г) ожог туловища и конечностей;

д) термический ожог грудной клетки и поражение проникающей радиацией в дозе 350 р.

- комбинированное поражение:

а) перелом бедра, голени и предплечья;

б) черепно-мозговая травма и огнестрельное ранение живота;

в) ожог туловища, лица, правого бедра;

*г) огнестрельное ранение грудной клетки и поражение радиацией в дозе 210 р;

д) оскольчатый двойной перелом плечевой кости.

- Главная причина высокой летальности при политравме:

а) нагноение открытых переломов с развитием остеомиелита и сепсиса;

*б) травматический шок и кровопотеря;

в) восходящая инфекция мочевыделительной системы;

г) пролежни;

д) застойная пневмония.

- вид перелома, для которого характерен прямой механизм травмы:

*а) оскольчатый перелом надколенника;

б) винтообразный перелом большеберцовой кости;

в) перелом лодыжек;

г) перелом шейки бедра;

д) компрессионный перелом тел позвонков.

306. перелом, возникающий при внезапном резком сокращении мышц:

а) косой;

б) поперечный;

в) диафизарный;

г) эпифизарный;

*д) отрывной.

307. перелом, возникающий при действии травмирующего агента по оси кости:

а) оскольчатый;

б) открытый;

в) винтообразный;

*г) вколоченный;

д) неполный.

308. перелом, возникающий от скручивания:

а) косой;

*б) спиральный;

в) оскольчатый;

г) поперечный;

д) отрывной.

- причинА, способствующАЯ возникновению патологического перелома:

*а) опухоль кости;

б) наличие повреждения связочного аппарата;

в) миопатия;

г) сахарный диабет;

д) ожирение.

- характер боли при переломе:

а) разлитая, умеренная;

б) местная, неинтенсивная;

*в) местная, интенсивная;

г) пульсирующая;

д) боль отсутствует.

311. Абсолютный симптом перелома:

*а) патологическая подвижность;

б) деформация конечности;

в) гематома;

г) нарушение функции;

д) боль при осевой нагрузке.

312. абсолютный признак перелома:

а) боль;

б) нарушение функции;

в) гематома;

г) отек;

*д) крепитация костных отломков.

313. перелом, для которого характерна штыкообразная деформация:

а) плеча;

*б) предплечья;

в) голени;

г) бедра;

д) малоберцовой кости.

314. признак Открытого перелома:

а) осаднение кожных покровов;

б) образование фликтен над областью перелома;

в) рана мягких тканей вне зоны перелома;

*г) рана мягких тканей, сообщающаяся с областью перелома;

д) обширная гематома.

- Обязательное исследование при переломах:

а) УЗИ;

б) томография;

в) рентгенография в одной проекции;

*г) рентгенография в двух проекциях;

д) флюорография.

- определение понятиЯ «интерпозиция»:

а) образование ложного сустава;

б) укорочение конечности;

*в) внедрение фрагмента тканей между отломками;

г) разрыв связочного аппарата;

д) фрагментация мениска.

- НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК ВЫВИХА:

а) боль;

б) ограничение функции конечности;

*в) «пружинящая фиксация» в суставе;

г) патологическая подвижность в суставе;

д) ротация конечности.

- характер боли при вывихе:

а) разлитая, умеренная;

б) местная, нерезкая;

*в) местная, резкая;

г) пульсирующая;

д) боль отсутствует.

- Активные движения в суставах при вывихе:

*а) отсутствуют;

б) возможны, резко болезненны;

в) возможны, в полном объеме, болезненны;

г) ограничены в объеме, безболезненны;

д) в полном объеме, безболезненны.

- пассивные движения в суставах при вывихе:

*а) невозможны;

б) в полном объеме, безболезненны;

в) ограничены в объеме, безболезненны;

г) в полном объеме, болезненны;

д) ограничены в объеме, болезненны.

321. патогномоничный признак вывиха:

а) боль;

б) отек;

*в) пружинящая фиксация;

г) нарушение функции;

д) укорочение конечности.

- доврачебная помощь при вывихе:

а) наложение фиксирующей повязки;

б) наложение глухой гипсовой повязки;

*в) транспортная иммобилизация;

г) согревающие компрессы;

д) наложение гипсовой лонгеты.

323. Главное условие успеха при вправлении вывиха:

а) правильная укладка больного;

б) полный подбор подручных и специальных средств;

*в) адекватное обезболивание;

г) психологическая подготовка больного;

д) вправление после стихания острых проявлений травмы.

324. оптимальный метод обезболивания при вывихе бедра:

а) 1%-ный раствор морфия подкожно;

б) 2%-ный раствор новокаина в полость сустава;

в) проводниковую блокаду

г) сакральную анестезию;

*д) наркоз.

- ЦЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ:

а) создание оптимальных условий для консолидации перелома;

б) репозиция костных отломков;

в) профилактика инфицирования места перелома;

*г) предотвращение дальнейшего смещения костных отломков;

д) возможность самостоятельного передвижения пострадавшего.

- ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ:

а) выполнить первичную репозицию;

б) ввести новокаин в место перелома;

*в) включить в иммобилизацию два смежных сустава;

г) придать возвышенное положение конечности;

д) транспортировать пострадавшего только лежа.

- СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ:

а) аппарат Илизарова;

*б) шина Крамера;

в) гипсовая лонгета;

г) шина Белера;

д) спицы Киршнера.

- шинА для транспортной иммобилизации при переломе бедра:

а) Кузьминского;

б) ЦИТО;

в) Белера;

*г) Дитерихса;

д) Крамера.

329. основА костной мозоли:

а) периостальный слой;

б) эндостальный слой;

в) интермедиарный слой;

г) параоссальный слой;

*д) остеоидная ткань.

330. феномен, наблюдаемый на первой стадии сращения перелома:

*а) образование мезенхимальной ткани;

б) накопление фосфатазы и кальция в месте перелома;

в) декальцинация костных отломков;

г) активное образование сосудов;

д) образование остеоидной ткани.

331. феномен, наблюдаемый на второй стадии сращения перелома:

а) отек;

б) увеличение объема мягких тканей;

в) уплотнение в месте перелома;

г) разрушение и некроз погибших клеток;

*д) образование остеоидной ткани.

332. феномен, наблюдаемый на третьей стадии сращения перелома:

а) образование мезенхимальной ткани;

б) образование остеоидной ткани;

в) образование первичной костной мозоли;

*г) обызвествление остеоидной ткани;

д) активное образование сосудов.

333. срок первой стадии сращения перелома:

а) 7 дней;

*б) 10-14 дней;

в) 14-21 день;

г) до 28 дней;

д) 1,5 месяца.

334. срок второй стадии сращения перелома:

а) 7 дней;

*б) 14-21 день;

в) 10-14 дней;

г) до 28 дней;

д) 1,5 месяца.

- МЕТОД СТАБИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ:

а) шина Крамера;

б) косыночная повязка;

*в) гипсовая повязка;

г) шина Дитерихса;

д) повязка Дезо.

- опасность глухой гипсовой повязки конечности:

а) возникновение болей;

б) рожа;

в) венозная гиперемия;

г) парез конечности;

*д) ишемия конечности.

- НЕОПЕРАТИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ:

а) сшивание лавсаном;

*б) наложение скелетного вытяжения;

в) скрепление металлическими пластинами;

г) введение в костно-мозговой канал штифтов;

д) применение компрессионно-дистракционного метода.

- ТИПИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПИЦЫ С ЦЕЛЬЮ СКЕЛЕТНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ:

а) надколенник;

б) малый вертел;

в) плюсневые кости;

г) лодыжки;

*д) надмыщелки бедра.

- ПРЕИМУЩЕСТВО СКЕЛЕТНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ:

*а) постепенность и точность репозиции;

б) возможность компрессии и дистракции в процессе лечения;

в) быстрое формирование костной мозоли;

г) улучшение кровообращения в конечности;

д) отсутствие инфекционных осложнений.

- МЕCТНАЯ ПРИЧИНА ЗАМЕДЛЕННОЙ КОНСОЛИДАЦИИ ПЕРЕЛОМА:

а) сахарный диабет;

б) авитаминоз;

в) нарушение минерального обмена;

*г) нарушение кровоснабжения костных отломков;

д) кахексия.

- ПОКАЗАНИЕ К ОПЕРАТИВНОМУ МЕТОДУ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМА:

а) поперечный перелом;

б) значительная деформация в месте перелома;

*в) перелом шейки бедра;

г) косой перелом;

д) эпифизеолиз.

342. относительное показание к оперативному лечению перелома:

а) открытый перелом;

*б) замедленная консолидация;

в) повреждение жизненно важных органов отломками костей;

г) интерпозиция мягких тканей;

д) ложный сустав.

- показание к оперативному лечению перелома:

а) любое смещение отломков;

б) пожилой возраст пациента;

*в) интерпозиция мягких тканей;

г) винтообразный характер перелома;

д) сокращение срока госпитализации.

- ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ОСТЕОСИНТЕЗУ:

а) сахарный диабет;

б) гипертоническая болезнь;

в) наличие только одного вида смещения отломков;

г) внутрисуставной перелом;

*д) гнойный процесс в проекции перелома.

- противопоказание к оперативному лечению перелома:

а) неправильно сросшийся перелом;

*б) анемия;

в) поперечные переломы длинных трубчатых костей;

г) давление осколков на нерв;

д) неудача закрытых репозиций.

- ОБЪЕКТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА:

*а) металлический штифт;

б) шурупы;

в) металлические пластины;

г) скобы;

д) лавсановые ленты.

347. внеочаговый способ соединения отломков:

а) применение шурупов;

б) применение стяжек;

в) применение проволоки;

*г) применение аппарата Илизарова;

д) применение пластин.

- ПРЕИМУЩЕСТВО КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННОГО МЕТОДА ОСТЕОСИНТЕЗА:

а) возможность оперировать под местной анестезией;

б) отсутствие опасности повреждения сосудов;

в) отказ от обезболивания в послеоперационном периоде;

г) укорочение сроков консолидации;

*д) возможность ранней нагрузки на конечность.

349. осложнение, возможное только при переломах костей:

а) кровотечение;

б) шок;

в) развитие инфекции;

*г) образование ложного сустава;

д) повреждение нерва.

350. достоверный признак образования ложного сустава:

*а) сохраняющаяся патологическая подвижность;

б) припухлость;

в) атрофия мышц;

г) болезненность при осевой нагрузке;

д) заращение костномозгового канала.

Источник