Эпидуральная гематома головного мозга новорожденного последствия

К сожалению, иногда случается так, что процесс родов негативно сказывается на здоровье малыша, провоцируя появления различных родовых травм, в том числе и внутримозговых гематом. Гематома – это скопление крови, образующееся в результате внутричерепного кровоизлияния вследствие повреждения сосудов головного мозга. Среди всех разновидностей родовых травм повреждение центральной нервной системы новорожденного ребенка встречается чаще других – около 70% случаев, являясь основной причиной ранней гибели детей. Среди доношенных малышей внутримозговая гематома встречается у 1 ребенка из 1000, у недоношенных с массой тела ниже 1,5 кг патология развивается у 40-50%.

У недоношенных новорожденных риск внутримозгового кровоизлияния возрастает

Причины внутричерепных гематом у новорожденных

Многочисленные исследования в области детской неврологии и педиатрии показали, что основной причиной развития внутримозговых гематом у новорожденных малышей является внутриутробная гипоксия и асфиксия в процессе родов. Доказано, что многочисленные кровоизлияния в головной мозг могут возникать и при отсутствии каких-либо механических повреждений головы, достаточно наличия гипоксии для обширного поражения сосудистой сети плода. В условиях недостатка кислорода в организме малыша возникают серьезные нарушения метаболических процессов, приводящих к отеку мозга, изменению уровня внутричерепного давления и повышению проницаемости сосудистой стенки, что ведет к возникновению множественных мелких кровоизлияний. При поражении более крупных сосудов образуется внутримозговая гематома.

Дополнительными причинами возникновения внутричерепных кровоизлияний является механическое воздействие на головку плода в процессе рождения. Подобное явление нередко возникает в следующих случаях:

- Несоответствие размеров головки малыша и таза матери.

- Вытягивание плода из родовых путей, применение для этого травмирующих вспомогательных устройств.

- Неверное вставление головки в таз.

- Затяжные роды.

- Стремительные роды, сильная родовая деятельность.

Одна из причин внутримозгового кровоизлияния у новорожденного — стремительные роды

Вероятность возникновения мозговой гематомы у новорожденного увеличивается в случае наличия у ребенка предрасполагающих к этому анатомо-физиологических особенностей – тонкие черепные кости, слабые сосудистые стенки, расширенные швы между черепными костями, нарушенная регуляция тонуса сосудов, незрелая система свертывания крови (недостаток витамина К, гипопротромбинемия).

Немалое влияние оказывают различные внутриутробные инфекции, поражающие печень, сосудистую систему и головной мозг плода. Особо опасными в этом плане являются микоплазменные инфекции. Нельзя исключать и ятрогенный фактор (возникающий в результате медицинского вмешательства) – неправильный уход за малышом и нерациональная медикаментозная терапия могут способствовать развитию мозговой гематомы.

Симптомы наличия гематомы у ребенка

Клиническое течение мозговой гематомы у новорожденного малыша можно разделить на стадии: раннюю, возникающую в первые 7-10 дней после рождения, восстановительную (с 10 дня до полутора месяцев) и стадию ближайших последствий (после полутора месяцев от рождения).

Симптомы внутричерепной гематомы зависят от стадии, локализации и вида кровоизлияния

Симптомы гематомы головного мозга различны и во многом зависят от локализации и размеров очага. Наиболее распространенными клиническими признаками внутричерепных кровоизлияний считаются:

- Резкое ухудшение общего состояния малыша с присоединением эпизодов угнетения и перевозбудимости центральной нервной системы.

- Изменение плача ребенка.

- Припухлость в области большого родничка, возможно ощущение напряжения.

- Вегетативные расстройства: частые срыгивания, метеоризм, диарея или запоры в сочетании с тахикардией, учащенным дыханием и нарушением периферического кровообращения, что сопровождается холодными конечностями, мраморной окраской кожи на руках и ногах, посинением кончиков пальцев.

- Быстрая потеря массы тела.

- Нарушение процессов теплообмена.

- Нехарактерные движения глазами.

- Различные двигательные расстройства.

- Судорожные припадки.

При массивных кровоизлияниях появляются судороги

- Прогрессирующие симптомы анемии.

- Изменения в обменных процессах – ацидоз, повышенный уровень билирубина в крови.

- Присоединение соматических патологий – пневмония, сепсис, менингит.

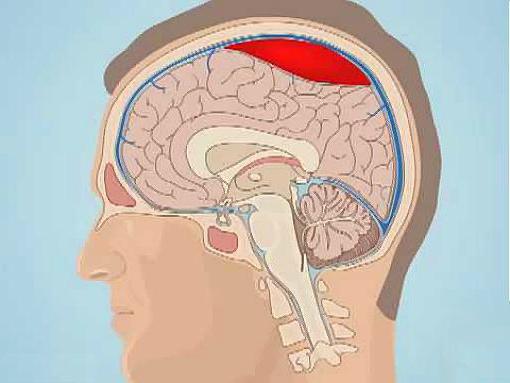

Большое значение в симптоматике мозговой гематомы имеет локализация очага поражения. При эпидуральных и субдуральных гематомах происходит увеличение уровня внутричерепного давления, сдавление тканей мозга, в которых расположены важнейшие центры регуляции, поэтому в этом случае у новорожденного всегда присутствуют рвота, судорожные припадки, увеличение размеров головки и выбухание родничка. Без скорейшего хирургического лечения (удаления гематомы) малыш имеет малые шансы на выживание.

В случае субарахноидального кровоизлияния у ребенка отмечается поверхностное дыхание с эпизодами его остановки, аритмичные сердечные сокращения, косоглазие, судорожные припадки, вялость, мышечная слабость, трудности в сосании. Поведение ребенка чаще всего беспокойное, он испытывает трудности со сном. При своевременно начатом лечении шансы на полноценное выздоровление очень высокие.

Диагностика и лечение мозговых гематом

Диагноз мозговой гематомы ставится после тщательного обследования состояния новорожденного ребенка. Выясняется его акушерский анамнез, проводится осмотр у неонатолога, невролога, офтальмолога и нейрохирурга. У маленьких детей гематому возможно диагностировать с помощью нейросонографии – ультразвукового исследования головного мозга через открытые роднички. Помимо этого, может быть назначено КТ или МРТ головы.

Лечение гематомы головного мозга в большинстве случаев проводится хирургическим методом – экстренным удалением скопившейся крови. В зависимости от ситуации проводится аспирация, пункция, эндоскопическое или открытое извлечение гематомы. Лечение без хирургического вмешательства возможно только в случае отсутствия каких-либо неврологических симптомов при условии тщательного наблюдения за состоянием ребенка. После основного лечения наступает период реабилитации – детям показаны ЛФК и массаж.

Прогнозы

Прогноз при мозговой гематоме во многом зависит от обширности поражения, скорости и правильности проведенного лечения и адекватности последующей реабилитационной терапии. Детский организм обладает высокими компенсаторными возможностями, поэтому шансы на полноценную жизнь после удаления гематомы высокие, исключая тяжелую степень поражения.

Последствия после перенесенного заболевания могут быть весьма отдаленными, проявляясь через месяцы и годы после операции. У ребенка может возникнуть гидроцефалия, ДЦП, эпилепсия, гиперактивность, различные речевые нарушения и задержка общего развития.

Последствия гематомы головного мозга самые разнообразные и зависят от многих факторов

В качестве профилактики развития гематомы в головном мозге следует следить за течением беременности, особое внимание следует уделить профилактике гипоксии плода.

Источник

Травма головы это всегда опасно, но наибольшую опасность для человека представляет субдуральная (наиболее распространенная) или эпидуральная гематома (диагностируемая в 1-2% случаев от общего количества травм). Опасность данных гематом заключается в сдавливании головного мозга, в результате чего могут возникнуть осложнения с психикой больного, а в особо критичных случаях возможен летальный итог.

Где скрывается опасность?

Как правило, при травме головы происходит сотрясение головного мозга, однако в случае разрыва венозных или артериальных сосудов могут развиться субдуральные и эпидуральные гематомы, отличающиеся друг от друга характером сдавливания головного мозга и локализацией.

В чем разница между субдурально и эпидуральной гематомой

Возникновение кровоподтека почти всегда связано с травмой головы, а характер ее получения может быть отличный, так субдуральная или эпидуральная гематома возникает вследствие:

Удар тупым предметом в область черепа, приводит к вдавливанию или перелому костей черепной коробки, в результате может произойти разрыв венозных или артериальных сосудов, что приведет к кровоизлиянию.

Удар головой в процессе падения с движущегося транспортного средства, выпадения из окна и тп, которое также сопровождается вдавливанием костей черепа приводит к аналогичным последствиям.

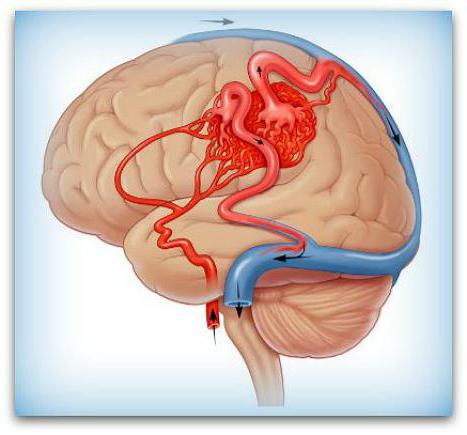

Субдуральная

Наиболее распространенная форма. Субдуральная гематома головного мозга характеризуется возможностью затрагивать несколько участков головного мозга, как правильно локализуется между паутинной оболочкой мозга и твердой. В большинстве процентов случаев возникает в результате разрыва венозных сосудов головы, в частности при разрыве мостиковых вен.

Мостиковые вены соединяют твердую мозговую оболочку с мягкой.

Классификация:

острая;

подострая;

хроническая.

Острая – возникает в первые несколько часов после травмы.

Подострая – проявляется через несколько дней (не позднее 2 недель).

Хроническая – дает о себе знать через несколько недель.

Субдуральная гематома на снимке

Если в случае с острым типом основной причиной является первичное кровоизлияние, то подострая субдуральная гематома или же хроническая могут возникать при вторичном кровоизлиянии.

Кроме того, существует опасность развития обратного кровоизлияния, которое представляет собой кровоподтек, образовавшийся на противоположной от места удара стороне.

Эпидуральная

Эпидуральная гематома возникает вследствие травмы головы, однако в данном случае происходит вдавливание костей черепа, что и объясняет локализацию кровоподтека. В отличие от субдуральной она практически всегда образовывается в месте удара, а не с противоположной стороны.

Помимо местной, эпидуральная гематома головного места может быть общей – то есть затрагивать несколько отделов мозга.

Классификация:

острая;

подострая.

Хронического течения данной болезни не отмечалось.

Как правило, гематома образуется вследствие кровотечения из средней менингеальной артерии (в большинстве случаев) или из передней решетчатой атерии, поэтому локализация отмечается в височной и лобной долях головного мозга. Кровь же скапливается между черепной коробкой и твердой мозговой оболочкой.

Средняя менингеальная артерия – самый крупный кровеносный сосуд, который отходит от верхнечелюстной артерии

Передняя решетчатая артерия – одна из артерий глазного отдела

Данной гематоме подвержены чаще взрослые люди, так как у маленьких детей имеются особенности строения черепной коробки, которые физически не позволят произойти подобному кровоизлиянию.

Объем скапливающейся крови, в среднем составляет от 40 до 200 мл, диаметр, как правило – 7-8 мм.

Характерные симптомы

Субдуральные и эпидуральные гематомы имеют некоторое различие в симптомах проявления. Самое основное, это наличие и длительность, так называемого «светлого» периода после получения травмы. При эпидуральной гематоме головного мозга присутствует такой период, после чего происходит постепенная либо мгновенная утрата сознания. Субдуральная гематома головного мозга, в свою очередь характеризуется последовательно увеличивающейся головной болью и нарастанием беспокойности человека.

Расположение менингеальной артерии

Общие симптомы, свидетельствующие о наличии гематомы:

головокружение;

головная боль;

слабость;

потеря памяти (кратковременна либо долговременная);

рвота;

потеря сознания;

коматозное состояние;

повышение артериального давления;

возбужденное состояние.

Кроме того, для субдуральная гематома головного мозга характеризуется следующими признаками:

невнятная речь;

паралич;

ухудшение или потеря зрения;

судороги;

слабость в конечностях;

онемение.

К тому же эпидуральные гематомы, также имеют симптомы, характерные только для данного вида, например – расширение зрачка и опущение века, на той стороне, где диагностирована гематома. На противоположной стороне отмечается мышечная слабость или пирамидальная недостаточность.

Пирамидальная недостаточность – нарушение пирамидальных клеток пятого слоя коры головного мозга. Проявляется в гипертонусе мышц, частичном или полном параличе частей тела, судорогами, снижении рефлекторной деятельности.

Пора определиться, что за гематома…

Так как эпидуральная гематома головного мозга возникает вследствие травмы головы, невозможно предсказать какой объем крови находится в гематоме, поэтому обязательно назначают рентгенографию головы.

Кроме того, для того чтобы определить какая именно гематома у человека назначают компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ), так как по общеклиническим симптомам поставить верный диагноз нельзя.

При проведении КТ и МРТ исследований врачу будет ясна полная картина происходящего. Чаще, эпидуральные гематомы на снимке, полученной при КТ образуют двояковыгнутую линзу, притом как субдуральные – серп. Причем неважно какой вид – подострая субдуральная гематома или острая, в любом случае будет серп.

Слева эпидуральная, справа субдуральная

Кроме того, специалист назначает стандартный набор анализов:

общий анализ крови;

биохимический анализ крови;

анализ мочи.

К примеру, наличие пониженного содержания эритроцитов в крови больного – указывает на потерю крови, и чем их меньше, тем больше гематома.

Также, доктор обязан проверить сердцебиение больного и его давление, что поможет установить или опровергнуть наличие внутреннего кровотечения из артерии.

Кроме того, в качестве дополнительной диагностики может выступать офтальмоскопия, в процессе которой доктор анализирует глазное дно пациента и наличие там частичной атрофии зрительных нервов.

Без интенсивной терапии не обойтись…

Неважно, эпидуральная или субдуральная гематома для ее устранения показано хирургическое вмешательство.

Безоперационное лечение возможно, однако не всем оно показано. Кому назначают консервативное лечение:

Больным с гематомой менее 5 мм в диаметре, увеличение которых не отмечено.

Пациентам, пребывающим в коме, при условии, что объем гематомы не превышает 40 мм в диаметре.

Во всех остальных случаях – хирургическое вмешательство.

Консервативное лечение заключается в приеме больным следующих препаратов:

кровоостанавливающие;

мочегонные;

препараты, способствующие рассасыванию кровоподтека.

В случае ухудшения состояния больного, лечение прекращают и проводят операцию.

Операция по удалению кровоподтека в головном мозгу заключается в:

проведение трепанации черепа (вскрытии черепной коробки);

удаление (отсос) непосредственно гематомы;

поиск источника кровотечения;

купирование данного источника;

зашивание раны..

В крайне тяжелых случаях возможно удаление части головного мозга при проведении оперативного вмешательства.

К сожалению, головной мозг имеет сложную структуру, и не всегда получается отыскать все источники кровотечения, поэтому возможно повторное кровоизлияние, а значит и повторная операция.

Успех проведенного вмешательства зависит от многих факторов, в том числе от остроты течения болезни, к примеру, хроническая гематома головного мозга имеет более благоприятные прогнозы, чем острая.

После оперативного вмешательства больному назначают поддерживающую терапию.

Что дальше?

Несомненно при таком серьезном недуге имеются последствия или осложнения, однако не всегда.

К примеру, при хроническом течении болезни и своевременном и правильном лечении последствий можно избежать вообще, но чем острее проходило заболевание, тем ярче будут последствия.

Так, для людей, перенесших данный недуг характерно:

судорожный синдром;

параличи конечностей;

слабость в мышцах;

кома или смерть.

Причем летальный итог возможен после проведения оперативного вмешательства, в случае если было упущено достаточное количество времени.

Итак, так как субдуральная или эпидуральная гематома возникает вследствие ударов по голове, ДТП или т.п., не стоит халатно относиться к своему здоровью и отказываться от осмотра специалиста. Возможно, легкое головокружение после падения и не будет являться гематомой мозга, но проверить это стоит, так как неизвестно, как себя проявит болезнь в будущем.

Источник

- 22 Июня, 2018

- Хирургия

- Анна Маллаалиева

Травмы головного мозга имеют серьезные последствия. Часто они вызывают необратимые процессы и даже приводят к летальному исходу. Травматическое повреждение черепа и оболочки мозга может вызвать образование гематомы. Это заболевание сопровождается нарушением всех процессов жизнеобеспечения. Больному с такой травмой необходима экстренная медицинская помощь.

Если во время обследования у пациента обнаруживают сгустки крови, локализованные под черепной коробкой, то это эпидуральная гематома головного мозга. Она образовывается посредством травматического повреждения, которое чаще всего бывает средней тяжести.

Причины возникновения гематомы

В большинстве случаев гематомы данного вида имеют травматический генез. Однако развиваться может и патологическое состояние. Его провоцирует разрыв кровеносного сосуда. В группе риска находятся люди, страдающие резким повышением артериального давления.

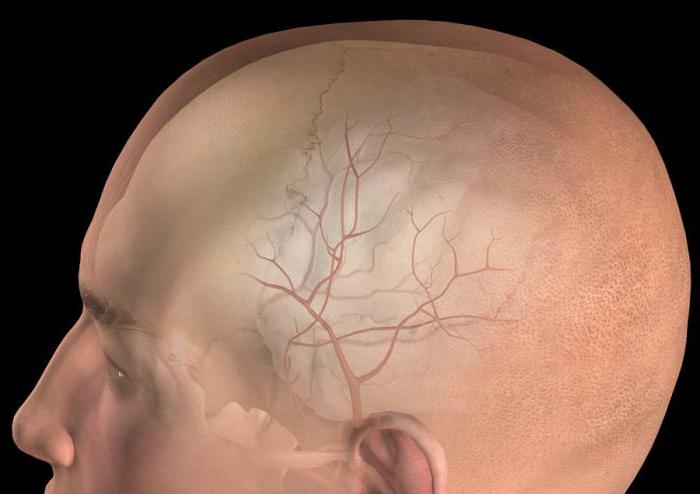

Итак, давайте разберемся, что может спровоцировать развитие такого заболевания, как эпидуральная гематома. Причины его возникновения – черепно-мозговая травма, полученная небольшим предметом. К ним можно отнести молоток, палку, камень. При ударе площадь поражения сравнительно небольшая. На развитие гематомы влияет не только сила удара, но и положение головы. Если она неподвижна, то риск увеличивается вдвое. Также привести к образованию сгустков крови в головном мозге может удар по фиксированному предмету. То есть человек, находясь в движении или в положении стоя, падая, ударяется о дверь, угол стола или полки.

Как правило, вследствие получения травмы череп деформируется локально. В этом месте может появиться характерная впадина. При ударе на поврежденном участке кость вдавливается внутрь полости черепа. Это вызывает разрыв сосудов, которые приводят к кровотечению.

Локализация и зона повреждения

Эпидуральная гематома измеряется в следующих единицах:

- диаметр – в сантиметрах;

- объем – в миллилитрах.

Чаще всего сгусток крови имеет своеобразную форму, напоминающую линзу. Ее объем может варьироваться от 30 до 250 мл. К средним показателям относятся те гематомы, которые составляют 100 мл. Из-за особой формы толщина образования в центральной части достигает 4 см, а к краям она практически сходит на нет. Так как данная гематома наносится предметом с небольшой травмирующей площадью, то в диаметре она составляет около 8 см. Ограничивается чаще всего одной или двумя долями мозга. Наиболее распространенные места, где может образоваться гематома данного типа, — теменная и височная области. В некоторых случаях она выходит немного за их границы.

Источник кровотечения

Выяснив, как образовывается эпидуральная гематома, легко понять, что именно является источником кровотечения. Во время нанесения удара происходит деформация черепа, которая и приводит к разрывам сосудов. Последние тесно связаны с твердой оболочкой мозга. Чаще всего происходит деформация оболочечной артерии. Реже встречаются случаи, когда кровотечение наступает из-за разрыва сосудов диплоэ и оболочечных вен. Кровь, выходя из них, формирует гематому, которая может привести к отеку головного мозга.

Клиническая картина

Гематома данного типа имеет три основные формы протекания:

- острую;

- подострую;

- хроническую.

Что касается последней, то она встречается крайне редко. Как правило, не вызывает каких-либо серьезных последствий и не требует медицинского лечения.

Подострая форма

Данное протекание заболевания имеет отдаленное сходство с острой формой. Однако оно характеризуется рядом индивидуальных симптомов:

- Приблизительно через 20 минут наступает светлый промежуток. Его длительность составляет до 12 дней.

- Функции жизнеобеспечения остаются без изменений.

- В редких случаях наблюдается скачок артериального давления.

- Симптоматика выражается слабо.

- Пациент находится в полном сознании, реже в слабо оглушенном.

- В глазном дне развиваются кровоподтеки.

После окончания периода светлого промежутка состояние человека, получившего травму, резко ухудшается.

Острая форма

Эпидуральная гематома в острой форме может развиваться по трем вариантам. Светлый промежуток бывает:

- ярко выражен;

- выражен слабо;

- полностью отсутствует.

Чаще всего последний вариант проявляется при получении обширных травм, из-за которых происходит сильное повреждение мозга. Пациент в этом случае может впадать в кому. Как правило, положительная динамика не наблюдается. При острой форме, когда светлый промежуток отсутствует, большая вероятность летального исхода.

Светлый промежуток слабо выражен

При тяжелых черепно-мозговых травмах эпидуральная гематома протекает со слабо выраженным светлым промежутком. В такой форме больной может при первичной потере сознания впасть в кому. Она длится несколько часов. За ней наступает стадия сопор, а после этого больной переходит в глубокое оглушение. В таком состоянии поддерживать контакт с пациентом довольно проблематично. Врачи наблюдают нарушение функций жизнеобеспечения. Данная форма характеризуется тем, что слабо выраженный светлый промежуток может длиться несколько суток. После чего больной опять впадает в кому. У него может развиться паралич. Состояние его становится крайне тяжелым.

Острая форма с ярко выраженным светлым промежутком

Чаще всего при этом виде гематомы светлый промежуток просматривается четко. Данное протекание заболевания считается классическим. Развивается оно следующим образом:

- Травма головы.

- Светлый промежуток.

- Наступление резкого ухудшения.

Если травма квалифицируется легкой и средней тяжести, то пациент может кратковременно терять сознание. У него наблюдается слабость, остаточное оглушение и головная боль. Нередко бывают случаи проявления амнезии. Наблюдается снижение рефлекторной деятельности. Такое состояние может длиться несколько часов, после чего у пациента наступает быстрое ухудшение. При этом проявляются следующие симптомы:

- Сильные непрекращающиеся головные боли.

- Повторяющаяся рвота.

- Сонливость и вторичная потеря сознания.

- Сопор, переходящий в кому.

- Зрачок не реагирует на свет.

- Брадикардия и резкое повышение артериального давления.

Диагностика

Если у пациента наблюдаются такие симптомы, как наличие светлого промежутка, сильная болезненность головы, контралатеральный парез, оболочечный отек, резкий скачок артериального давления, гомолатеральный мидриаз, то необходимо без промедления провести полное обследование.

Диагностика эпидуральной гематомы включает в себя магнитно-резонансную и компьютерную томографию. Для того чтобы правильно определить местоположение гематомы, за консультацией обращаются к невропатологу и нейрохирургу. При осмотре врачи выясняют симптомы повреждения мозга. На основании их составляется полная клиническая картина. При сильной черепно-мозговой травме пациенту обязательно проводится рентгенография, благодаря которой можно определить наличие перелома.

Эпидуральная гематома: лечение

Больных с диагностированной гематомой данного типа лечат двумя способами: оперативным и консервативным. Последний метод допустим только в том случае, если образование не превышает в объеме 50 мл. Также врач смотрит на то, чтобы сгустки крови не провоцировали появления компрессий тканей мозга. Чаще всего консервативный метод лечения заключается в назначении препаратов, которые останавливают кровотечение. К ним относят гемостатики. Для того чтобы не допустить отека мозга, больной должен принимать мочегонные средства. Если гематома сопровождается другими симптомами, то врач назначает лекарственные препараты для их стабилизации. Как правило, в таком состоянии больному трепанация черепа не делается. Гематома самостоятельно рассасывается приблизительно через месяц.

Оперативное вмешательство при данном виде патологии используется в большинстве случаев. Пациенту проводят костнопластическую или резекционную трепанацию. Благодаря этим действиям появляется возможность быстро снизить давление на мозговые структуры. А это, в свою очередь, позволяет избежать серьезных последствий. Если нет перелома кости в местах, где находится эпидуральная гематома, операция начинается с высверливания фрезевого отверстия непосредственно на травмированном участке. Через него удаляют определенную часть накопившиеся крови. После этого проводится полноценная трепанация, благодаря чему хирург получает доступ к гематоме. Удалив ее, производит перевязку кровоточащего сосуда.

После операции больному назначается специальное медикаментозное лечение. В него входят препараты, которые устраняют отек мягких тканей. Благодаря направленному лечению получается максимально снизить риск развития тяжелых осложнений. Сам восстановительный период длится до 6 месяцев. На протяжении этого времени больной должен соблюдать постельный режим и специально разработанную диету.

Эпидуральная гематома: последствия и прогноз

Летальный исход при данном заболевании согласно статистике наступает в 25 % случаев. Причиной такой высокой смертности является отсрочка в постановке точного диагноза. Неправильно подобранное лечение может привести к смерти больного. Избежать серьезных последствий получается только в том случае, если были приняты своевременно все необходимые меры.

Положительный прогноз практически в 100 % случаев возможен при гематомах небольших размеров. У большинства пациентов наблюдается полное восстановление всех неврологических функций. Но полностью избавиться от головных болей не получается. Также у них замечают нарушение зрения и умственных способностей, значительно ухудшается память.

Если больному с большой гематомой данного типа была сделана трепанация черепа, то благоприятный исход возможен приблизительно в 40 % случаев. Как правило, у этих пациентов все нарушенные функции, которые стали следствием воздействия травмы на головной мозг, не восстанавливаются.

Источник