Испытания металлов на растяжения и вязкость

Механические свойства металлов (прочность, упругость, пластичность, вязкость), как и другие свойства, являются исходными данными при проектировании и создании различных машин, механизмов и сооружений.

Методы определения механических свойств металлов делятся на следующие группы:

· статические, когда нагрузка возрастает медленно и плавно (испытания на растяжение, сжатие, изгиб, кручение, твердость);

· динамические, когда нагрузка возрастает с большой скоростью (испытания на ударный изгиб);

· циклические, когда нагрузка многократно изменяется (испытание на усталость);

· технологические — для оценки поведения металла при обработке давлением (испытания на изгиб, перегиб, выдавливание).

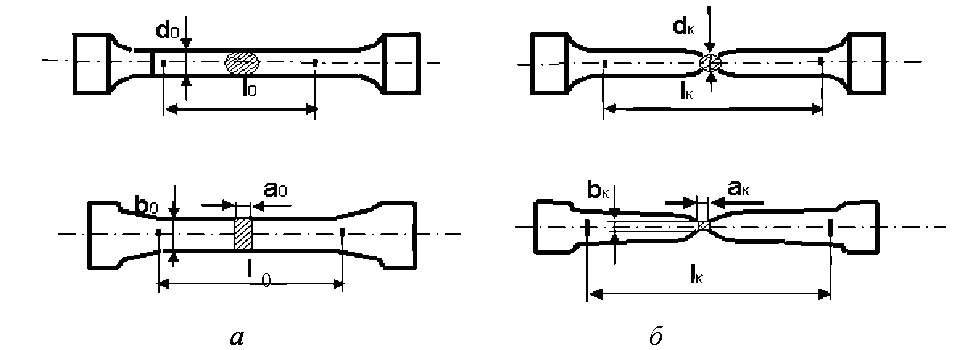

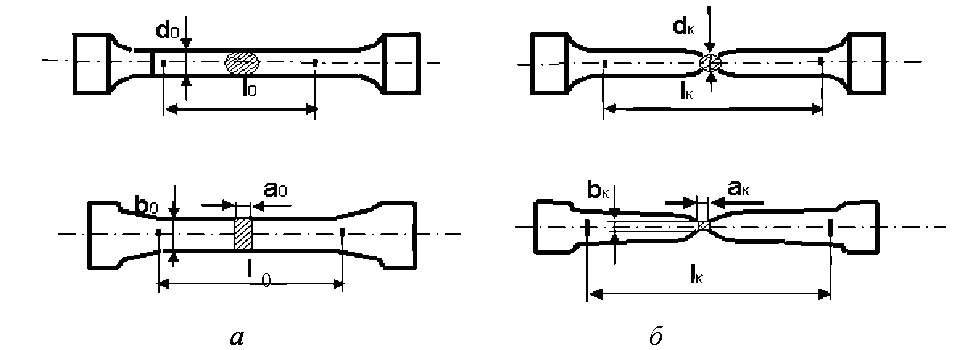

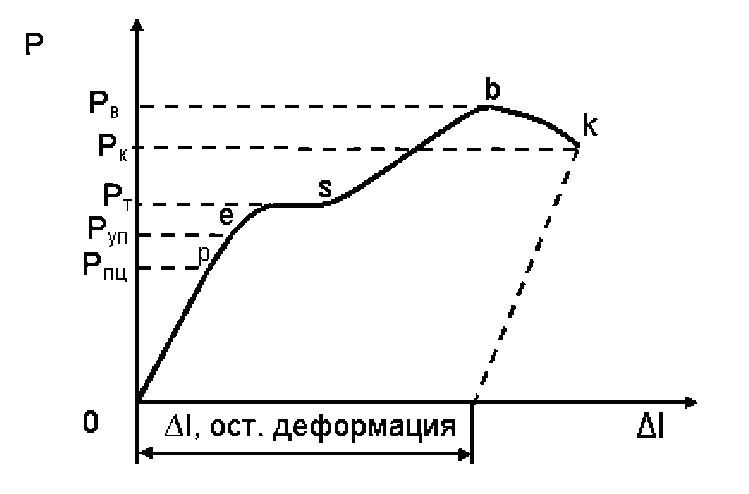

Испытания на растяжение (ГОСТ 1497-84) проводятся на стандартных образцах круглого или прямоугольного сечения. При растяжении под действием плавно возрастающей нагрузки образец деформируется до момента разрыва. Во время испытания образца снимают диаграмму растяжения (рис. 1.36, а), фиксирующую зависимость между действующей на образец силой Р, и вызванной ею деформацией Δl (Δl — абсолютное удлинение).

Рис. 1.36. Диаграмма растяжения низкоуглеродистой стали (а) и зависимость между напряжением и относительным удлинением (б)

Вязкость (внутреннее трение) — способность металла поглощать энергию внешних сил при пластической деформации и разрушении (определяется величиной касательной силы, приложенной к единице площади слоя металла, подлежащего сдвигу).

Пластичность — способность твердых тел необратимо деформироваться под действием внешних сил.

При испытании на растяжение определяют:

· σв — границу прочности, МН/м2 (кг/мм2):

где Рb — наибольшая нагрузка; F0 — начальная площадь сечения образца;

· σпц — границу пропорциональности, МН/м2 (кг/мм2):

где Pпц — нагрузка, соответствующая границе пропорциональности;

· σпр — границу упругости, МН/м2 (кг/мм2):

где Рпр — нагрузка, соответствующая границе упругости (при σпр остаточная деформация соответствует 0,05-0,005 % начальной длины);

· σт — границу текучести, МН/м2 (кг/мм2):

где Рт — нагрузка, соответствующая границе текучести, Н;

· δ — относительное удлинение, %:

где l0 — длина образца до разрыва, м; l1 — длина образца после разрыва, м;

· ψ — относительное сужение, %:

где F0 — площадь сечения до разрыва, м2; F — площадь сечения после разрыва, м2.

Испытания на твердость

Твердость — это сопротивление материала проникновению в него другого, более твердого тела. Из всех видов механического испытания определение твердости является самым распространенным.

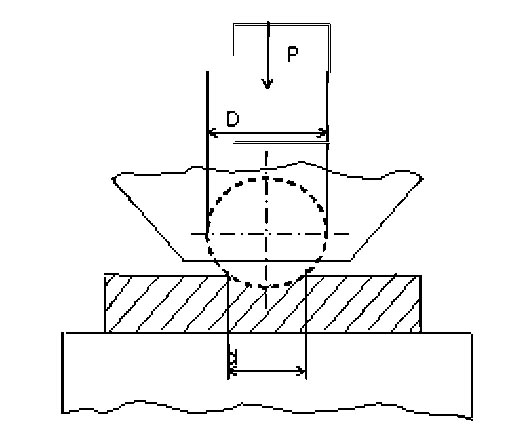

Испытания по Бринеллю (ГОСТ 9012-83) проводятся путем вдавливания в металл стального шарика. В результате на поверхности металла образуется сферический отпечаток (рис. 1.37, а).

Твердость по Бринеллю определяется по формуле:

где P — нагрузка на металл, Н; D — диаметр шарика, м; d — диаметр отпечатка, м.

Чем тверже металл, тем меньше площадь отпечатка.

Диаметр шарика и нагрузку устанавливают в зависимости от исследуемого металла, его твердости и толщины. При испытании стали и чугуна выбирают D = 10 мм и P = 30 кН (3000 кгс), при испытании меди и ее сплавов D = 10 мм и P = 10 кН (1000 кгс), а при испытании очень мягких металлов (алюминия, баббитов и др.) D = 10 мм и P = 2,5 кН (250 кгс). При испытании образцов толщиной менее 6 мм выбирают шарики с меньшим диаметром — 5 и 2,5 мм. На практике пользуются таблицей перевода площади отпечатка в число твердости.

Метод Бринелля не рекомендуется применять для металлов твердостью более НВ 450 (4500 МПа), поскольку шарик может деформироваться, что исказит результаты испытаний.

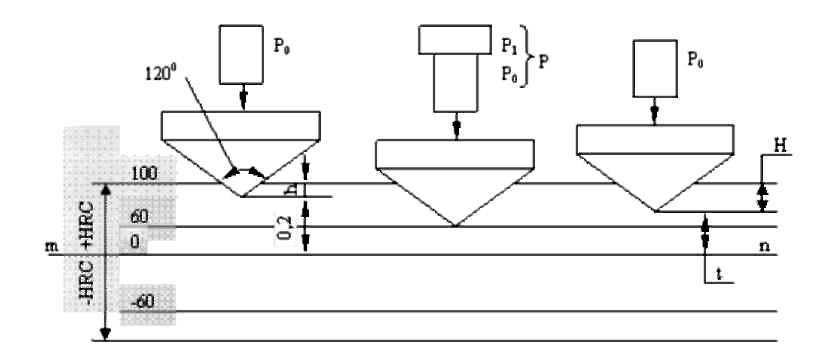

Испытания по Роквеллу (ГОСТ 9013-83). Проводятся путем вдавливания в металл алмазного конуса (α = 120°) или стального шарика (D = 1,588 мм или 1/16″, рис. 1.37, б). Прибор Роквелла имеет три шкалы — В, С и А. Алмазный конус применяют для испытания твердых материалов (шкалы С и А), а шарик — для испытания мягких материалов (шкала В). Конус и шарик вдавливают двумя последовательными нагрузками: предварительной Р0 и общей Р:

Р = Р0 + Р1,

где Р1 — основная нагрузка.

Предварительная нагрузка Р0 = 100 Н (10 кгс). Основная нагрузка составляет 900 Н (90 кгс) для шкалы В; 1400 Н (140 кгс) для шкалы С и 500 Н (50 кгс) для шкалы А.

Рис. 1.37. Схема определения твердости: а — по Бринеллю; б — по Рoквеллу; в — по Виккерсу

Твердость по Роквеллу измеряют в условных единицах. За единицу твердости принимают величину, которая соответствует осевому перемещению наконечника на расстояние 0,002 мм.

Твердость по Роквеллу вычисляют следующим способом:

НR = 100 – e (шкалы А и С); НR = 130 – e (шкала В).

Величину e определяют по формуле:

,

где h — глубина проникновения наконечника в металл под действием общей нагрузки Р (Р =Р0+ Р1); h0 — глубина проникновения наконечника под действием предварительной нагрузки Р0.

В зависимости от шкалы твердость по Роквеллу обозначают НRВ, НRС, НRА.

Испытания по Виккерсу (ГОСТ 2999-83). В основе метода — вдавливание в испытываемую поверхность (шлифованную или даже полированную) четырехгранной алмазной пирамиды (α = 136°) (рис. 1.37, в). Метод используется для определения твердости деталей малой толщины и тонких поверхностных слоев, имеющих высокую твердость.

Твердость по Виккерсу:

где Р — нагрузка на пирамиду, Н; d — среднее арифметическое двух диагоналей отпечатка, измеренных после снятия нагрузки, м.

Число твердости по Виккерсу определяют по специальным таблицам по диагонали отпечатка d. При измерении твердости применяют нагрузку от 10 до 500 Н.

Микротвердость (ГОСТ 9450-84). Принцип определения микротвердости такой же, как и по Виккерсу, согласно соотношению:

Метод применяется для определения микротвердости изделий мелких размеров и отдельных составляющих сплавов. Прибор для измерения микротвердости — это механизм вдавливания алмазной пирамиды и металлографический микроскоп. Образцы для измерений должны быть подготовлены так же тщательно, как микрошлифы.

Испытание на ударную вязкость

Для испытания на удар изготавливают специальные образцы с надрезом, которые затем разрушают на маятниковом копре (рис. 1.39). Общий запас энергии маятника будет расходоваться на разрушение образца и на подъем маятника после его разрушения. Поэтому если из общего запаса энергии маятника отнять часть, которая тратится на подъем (взлет) после разрушения образца, получим работу разрушения образца:

K = Р(h1 – h2)

или

K = Рl(соs β – соs α), Дж (кг·м),

де P — масса маятника, Н (кг); h1 — высота подъема центра масс маятника до удара, м; h2 — высота взлета маятника после удара, м; l — длина маятника, м; α, β — углы подъема маятника соответственно до разрушения образца и после него.

Рис. 1.39. Испытание на ударную вязкость: 1 — маятник; 2 — нож маятника; 3 — опоры

Ударную вязкость, т. е. работу, затраченную на разрушение образца и отнесенную к поперечному сечению образца в месте надреза, определяют по формуле:

, МДж/м2 (кг·м/см2),

где F — площадь поперечного сечения в месте надреза образца, м2 (см2).

Для определения KС пользуются специальными таблицами, в которых для каждого угла β определена величина работы удара K. При этом F = 0,8 · 10–4 м2.

Для обозначения ударной вязкости добавляют и третью букву, указывающую на вид надреза на образце: U, V, Т. Запись KСU означает ударную вязкость образца с U-образным надрезом, KСV — с V-образным надрезом, а KСТ — с трещиной (рис. 1.40).

Рис. 1.40. Виды надрезов на образцах для испытания на ударную вязкость:

а — U-образный надрез (KCU); б — V-образный надрез (KСV); в — надрез с трещиной (KСТ)

Испытание на усталость (ГОСТ 2860-84). Разрушение металла под действием повторных или знакопеременных напряжений называется усталостью металла. При разрушении металла вследствие усталости на воздухе излом состоит из двух зон: первая зона имеет гладкую притертую поверхность (зона усталости), вторая — зона долома, в хрупких металлах она имеет грубокристаллическое строение, а в вязких — волокнистое.

При испытании на усталость определяют границу усталости (выносливости), т. е. то наибольшее напряжение, которое может выдержать металл (образец) без разрушения заданное число циклов. Самым распространенным методом испытания на усталость является испытание на изгиб при вращении (рис. 1.41).

Рис. 1.41. Схема испытания на изгиб при вращении:

1 — образец; Р — нагрузка; Мвиг — изгибающий момент

Применяют следующие основные виды технологических испытаний (проб).

Проба на изгиб (рис. 1.42) в холодном и горячем состоянии — для определения способности металла выдерживать заданный изгиб; размеры образцов — длина l = 5а + 150 мм, ширина b = 2а (но не менее 10 мм), где а — толщина материала.

Рис. 1.42. Технологическая проба на изгиб: а — образец до испытания; б — загиб до определенного угла; в — загиб до параллельности сторон; г — загиб до соприкосновения сторон

Проба на перегиб предусматривает оценку способности металла выдерживать повторный изгиб и применяется для проволоки и прутков диаметром 0,8—7 мм из полосового и листового материала толщиной до 55 мм. Образцы сгибают попеременно направо и налево на 90° с равномерной — около 60 перегибов в минуту — скоростью до разрушения образца.

Проба на выдавливание (рис. 1.43) — для определения способности металла к холодной штамповке и вытягиванию тонкого листового материала. Состоит в продавливании пуансоном листового материала, зажатого между матрицей и зажимом. Характеристикой пластичности металла является глубина выдавливания ямки, что соответствует появлению первой трещины.

Рис. 1.43. Испытание на выдавливание: 1 — лист; h — мера способности материала к вытяжке

Проба на навивку проволоки диаметром d ≤ 6 мм. Испытание состоит в навивке 5—6 плотно прилегающих по винтовой линии витков на цилиндр заданного диаметра. Выполняется только в холодном состоянии. Проволока после навивки не должна иметь повреждений.

Проба на искру используется при необходимости определения марки стали при отсутствии специального оборудования и маркировки.

Источник

Испытание материалов на ударную вязкость основано на разрушении стандартного образца с концентратором (надрезом) посередине ударом на маятниковом копре. При испытании на удар оценивают работоспособность металла в сложных условиях нагружения и выявляют его склонность к хрупкому разрушению.

Образцы для испытания на ударную вязкость

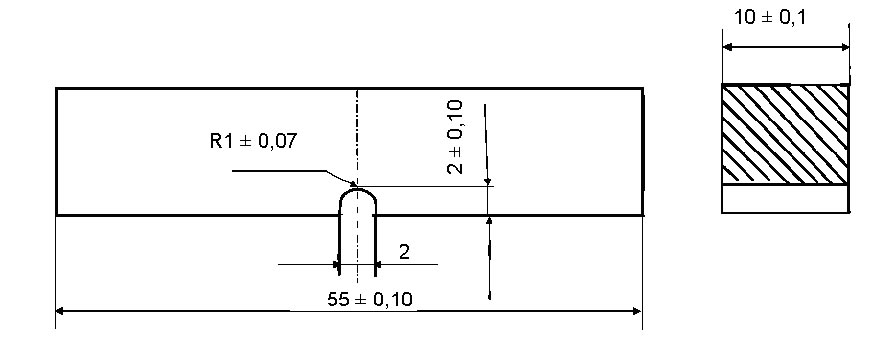

ГОСТ 9454 предусматривает испытания образцов трех типов:

- Образцы Шарпи — образцы сечением 10×10 мм, длиной 55 мм и с U-образным надрезом шириной и глубиной 2 мм и радиусом 1 мм;

- Образцы Менаже — образцы того же сечения и длины и V-образным надрезом той же геометрии, что и первый образец;

- Т-образные образцы длиной 55 мм, высотой 11 мм и шириной 10 мм с Т-образным концентратором (надрез, имитирующий усталостную трещину).

Образцы с V-образным надрезом являются основными и их и используют при контроле металлопродукции для ответственных конструкций (транспортных средств, летательных аппаратом др.), а образцы с U-образным надрезом применяют при приемочном контроле металлопродукции; образцы с Т-образным надрезом предназначены для испытания материалов, работающих в особо ответственных конструкциях.

Методика проведения испытания

При испытании металлов на удар определяют ударную вязкость, которую обозначают КС. Ударная вязкость КС — это отношение работы К разрушения стандартного образца к площади его поперечного сечения F в месте надреза:

КС= K/F, Дж/м2

В зависимости от вида концентратора в образце (U, V, Т) в обозначении ударной вязкости вводят третий индекс, согласно виду концентратора: KCU, KCV, КСТ. Испытание на ударную вязкость проводят на копрах маятникового типа, как показано на схеме.

Стандартный образец устанавливают на опорах стоек копра так, чтобы удар маятника 2 приходился против надреза. Маятник массой G при помощи специальной рукоятки поднимают на высоту Н в верхнее исходное положение I. При падении маятник ударяет по образцу, разрушает его и поднимается в положение II -высоту h. Для остановки маятника имеется тормоз.

Стандартный образец устанавливают на опорах стоек копра так, чтобы удар маятника 2 приходился против надреза. Маятник массой G при помощи специальной рукоятки поднимают на высоту Н в верхнее исходное положение I. При падении маятник ударяет по образцу, разрушает его и поднимается в положение II -высоту h. Для остановки маятника имеется тормоз.

Если запас потенциальной энергии маятника обозначить через GH, то работа, затраченная на деформацию и разрушение образца, равна разности энергии маятника в его положениях I и II (до и после удара), т. е.:

К = GH -Gh = G(H — h)

Выразив высоту маятника в положении до и после удара через силу маятника l и углы α и β, получим выражение для определения работы, затраченной на деформацию и разрушение образца:

К= Gl (cos β — cos α),

где α — угол начального подъема маятника; β — угол подъема маятника после разрушения образца, фиксируемый на шкале 3. Масса груза и длина маятника известны. Угол α является величиной постоянной. Зная угол β по результатам испытаний, определяют работу К и ударную вязкость КС.

Определение ударной вязкости при пониженных температурах

Ударная вязкость является показателем надежности работы металла в критических условиях, связанных с проявлением концентрации напряжений. Факторами, вызывающими концентрацию напряжений является высокая скорость нагружения, геометрические концентраторы и понижение температуры. С понижением температуры ударная вязкость снижается, поэтому, наряду с испытаниями при нормальной температуре, применяются ударные испытания с предварительным охлаждением до температур от -400С до -800С.

Для охлаждения металла применяются камеры холода, источником низкой температуры в которых, может являться жидкий азот или спирт.

Самое простое устройство для охлаждения стали – емкость, наполненная керосином и сухим льдом. Определенная пониженная температура достигается изменением количества сухого льда в смеси.

Определение порога хладноломкости стали

При пониженных температурах, кроме определения необходимой работы для разрушения образца, ещё определяется порог хладноломкости — температура резкого снижения вязкости.Данная характеристика определяется на серии образцов одной плавки. Испытания проводят при разных температурах. Таким образом получается некая диаграмма, по которой и определяется порог хладноломкости стали. Чем ниже порог хладноломкости, тем более надежна сталь при эксплуатации в определенных условиях. Температуре хладноломкости соответствует вид излома при котором доля хрупких и вязких участков находится в соотношении «50:50». Поэтому она называется также «температурой полухрупкости» -Т50. Разницу между реальной температурой эксплуатации и Т50 называют «запасом вязкости».

Также, испытания на ударную вязкость проводят и при повышенных температурах

Формиат натрия купить москва — https://www.dcpt.ru

Источник

Механические свойства характеризуют способность материала сопротивляться деформации и разрушению под действием приложенных нагрузок.

По характеру изменения во времени действующей нагрузки механические испытания могут быть статическими (на растяжение, сжатие, изгиб, кручение), динамическими (на ударный изгиб) и циклическими (на усталость).

По воздействию температуры на процесс их делят на испытания при комнатной температуре, низкотемпературные и высокотемпературные (на длительную прочность, ползучесть).

Статические испытания проводятся при воздействии на образец с определенной скоростью постоянно действующей нагрузки. Скорость деформации составляет от 10-4 до 10-1 с-1. Статические испытания на растяжение относятся к наиболее распространенным. Свойства, определяемые при этих испытаниях, приведены в многочисленных стандартах по техническим условиям на материалы. К статическим относятся испытания на растяжение, сжатие, изгиб, кручение.

Динамические испытания характеризуются приложением к образцу ударной нагрузки и значительной скоростью деформации. Длительность испытания не превышает сотен долей секунды. Скорость деформации составляет около 102 с-1. Динамические испытания чаще всего проводят по схеме ударного изгиба образцов с надрезом.

Циклические испытания характеризуются многократными изменениями нагрузки по величине и по направлению. Примером испытаний являются испытания на усталость, они длительны и по их результату определяют число циклов до разрушения при разных значениях напряжения. В конечном итоге находят предельные напряжения, который образец выдерживает без разрушения в течение определенного числа циклов нагружения.

Испытания на твердость.

Простейшим механическим свойством является твердость. Методы определения твердости в зависимости от скорости приложения нагрузки делятся на статические и динамические, а по способу ее приложения — на методы вдавливания и царапания. Методы определения твердости по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу относятся к статическим методам испытания.

Твердость— это способность материала сопротивляться вдавливанию в него более твердого тела (индентора) под действием внешних сил.

При испытании на твердость в поверхность материалов вдавливают пирамиду, конус или шарик (индентор), в связи с чем различают методы испытаний, соответственно, по Виккерсу, Роквеллу и Бринеллю. Кроме того, существуют менее распространенные методы испытания твердости: метод упругого отскока (по Шору), метод сравнительной твердости (Польди) и некоторые другие.

При испытании материалов на твердость не изготавливают стандартных специальных образцов, однако к размерам и поверхности образцов и изделий предъявляются определенные требования.

Твердость по Виккерсу(ГОСТ 2999-75) устанавливают путем вдавливания в металл индентора — алмазной пирамиды с углом при вершине 136° под действием постоянной нагрузки Р: 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 20; 30; 50 или 100 кгс и выдержки под нагрузкой в течение 10-15 с. Для определения твердости черных металлов и сплавов используют нагрузки от 5 до 100 кгс, медных сплавов — от 2,5 до 50 кгс, алюминиевых сплавов — от 1 до 100 кгс. После снятия нагрузки с помощью микроскопа прибора находят длину диагонали отпечатка, а твердость HVрассчитывают по формуле

HV = 1,854*P/d2

где Р — нагрузка, кгс; d- диагональ отпечатка, мм.

Имеется таблица зависимости твердости от величины нагрузки и длины диагонали. Поэтому на практике вычислений не производят, а пользуются готовой расчетной таблицей. Твердость по Виккерсу HVизмеряется в кгс/мм2, Н/мм2 или МПа. Значение твердости по Виккерсу может изменяться от HV2060 до HV5 при нагрузке 1 кгс.

По методу Бриннелля вдавливают в образец или изделие стальной закаленный шарик диаметром 10, 5 или 2,5 мм под действием нагрузок 3000, 1000, 750, 500, 250, 62,5 кгс и др. (ГОСТ 9012-59, рис. 1.). Полученный круглый отпечаток на образце измеряют под лупой и по таблицам находят величину твердости по Бринеллю, значение которой не превышает 450 НВ. Твердость по Бринеллю почти совпадает со значениями твердости по Виккерсу.

Твердость НВ — это также величина напряжений сопротивления вдавливанию:

HB=P/Fot=P/πDt=2P/πD(D-√(D2-d2))

где P- нагрузка, кгс;

Fot- площадь отпечатка, мм2;

t- глубина сегмента отпечатка;

D- диаметр шарика, мм;

d- диаметр отпечатка, мм.

Твердость по Бринеллю НВ (по умолчанию) имеет размерность кгс/мм2, например, твердость алюминиевого сплава равна 70 НВ. При нагрузке, определяемой в ньютонах, твердость по Бринеллю измеряется в МПа. Например, твердость отожженной стали равна 207 НВ при нагрузке 3000 кгс, диаметре шарика 10 мм, диаметре отпечатка 4,2 мм или, учитывая коэффициент перевода: 1 Н = 9,8 кгс,

НВ = 2 028 МПа.

Рис. 1. Схема определения твердости по Бринеллю

По методу Роквелла (ГОСТ 9013-59) вдавливают алмазный конус с углом при вершине 120° (шкалы А и С) или стальной шарик диаметром 1,5875 мм (шкала В).

При этом определяют твердость, соответственно, HRA, HRC и HRB. В настоящее время измерение твердости по методу Роквелла является наиболее распространенным методом, потому что при использовании твердомеров Роквелла не требуется измерять отпечаток, число твердости считывается со шкалы прибора сразу после снятия основной нагрузки.

Метод заключается во вдавливании в испытуемый образец индентора под действием двух последовательно прикладываемых нагрузок — предварительной Р0 и основной Р1 которая добавляется к предварительной, так что общая нагрузка Р = Р0 + Р1 После выдержки в течение нескольких секунд основную нагрузку снимают и измеряют остаточную глубину проникновения индентора, который при этом продолжает находиться под действием предварительной нагрузки. Перемещение основной стрелки индикатора на одно деление шкалы соответствует перемещению индентора на 0,002 мм, которое принимается за единицу твердости.

На рис. 2 представлена схема измерения твердости по методу Роквелла алмазным или твердосплавным конусом. При испытаниях измеряют глубину восстановленного отпечатка. Шкалы А и С между собой совпадают, поскольку испытания проводят одним и тем же индентором — алмазным конусом, но при разных нагрузках: 60 и 150 кгс соответственно. Твердость в этом случае определяется как

HRC= t/0,002=100-(H-h)/0,002

По шкале В (нагрузка 100 кгс, шарик)

HRB = 130-(H-h)/0,002

Рис. 2. Схема определения твердости по Роквеллу (индентор — конус)

На практике значения твердости по Роквеллу не рассчитываются по формулам, а считываются с соответствующей (черной или красной) шкалы прибора. Шкалы HRC и HRA используются для высокой твердости, HRB -для низкой. Число твердости по Роквеллу измеряют в условных единицах, оно является мерой глубины вдавливания индентора под определенной нагрузкой.

Испытание на растяжение материалов проводят в соответствии с ГОСТ 1497-84 «Методы испытаний на растяжение». Стандарт устанавливает методы статических испытаний на растяжение черных и цветных металлов для определения при температуре 20 °С пределов пропорциональности, упругости, текучести, временного сопротивления разрыву, относительного удлинения и относительного сужения, модуля упругости.

Для испытаний применяют плоские и цилиндрические образцы, вырезанные из детали или специально изготовленные. Размеры образцов регламентированы указанным стандартом, они подчиняются геометрическому подобию и могут быть короткими и длинными. Для цилиндрического образца берется соотношение начальной рабочей длины l0 и исходного диаметра d0 : l0= 5d0- короткий образец, l0= 10d0 — длинный образец. Для плоского образцаберется соотношение рабочей длины l0 и площади поперечного сечения F0:

l0= 5,65√F0 — короткий образец, l0= 11,3√F0 — длинный образец. Цилиндрические образцы изготавливаются диаметром 3 мм и более. Образцы состоят из рабочей части длиной l0 и головок, форма и размер которых соответствуют захватам машины (рис. 3).

Рис. 3. Цилиндрические и плоские образцы до (а) и после (б) испытания на растяжение

Растяжение образца проводят на специальных машинах, позволяющих фиксировать величину прилагаемой нагрузки и изменение длины образца при растяжении. Эти же машины дают возможность записывать изменение длины образца при увеличении нагрузки (рис. 4), т.е. первичную диаграмму испытания на растяжение в координатах: нагрузка Р, Н, кН; и абсолютное удлинение образца А, мм.

Рис. 4. Первичная диаграмма растяжения

Измеряя величину нагрузки в характерных точках диаграммы испытаний на растяжение (рис.4), определяют следующие параметры механических свойств материалов:

σ пц- предел пропорциональности, точка р;

σ 0,05 — предел упругости, точка е;

σ т — предел текучести физический, точка s;

σ 0,2- предел текучести условный;

σ в — временное сопротивление разрыву, или предел прочности, точка b.

Значения 0,05 и 0,2 в записи предела упругости и текучести соответствуют величине остаточной деформации ∆l в процентах от l0 при растяжении образца. Напряжения при испытании на растяжение вычисляют путем деления нагрузки Р, соответствующей характерной точке на диаграмме, на площадь первоначального поперечного сечения F0 рабочей части испытуемого образца:

σпц=Pпц / F0 ; σ0,05=P 0,05 / F0 ; σт=Pт / F0 , или σв=P max / F0 ;

Площадь поперечного сечение F0определяется по следующим формулам:

для цилиндрического образца

F0 = πd02/ 4

для плоского образца

F0 = a0*b0

где а0 — первоначальная толщина; b0 — первоначальная ширина образца.

В точке k устанавливают напряжение сопротивления разрушению материала.

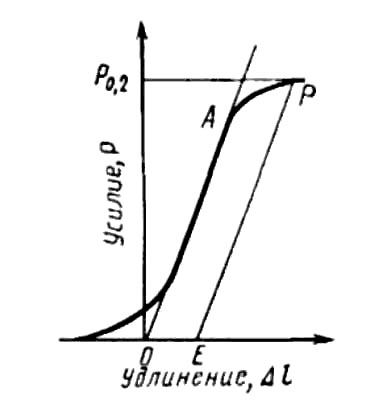

Предел пропорциональности и предел упругости определяют с помощью тензометра (прибор для определения величины деформации). Предел текучести физический и условный рассчитывают, находя нагрузку по диаграмме растяжения. Если на диаграмме нет площадки текучести, то для вычисления условного предела текучести необходимо провести графические построения на диаграмме (рис. 1.5). Вначале находят величину остаточной деформации, равную 0,2 % от l0, далее отмечают отрезок на оси деформации, равный 0,2 % от l0, и проводят линию, параллельную пропорциональному участку диаграммы растяжения, до пересечения с кривой растяжения.

Рис. 5. Определение пределатекучести

Нагрузка P0,2 соответствует точке их пересечения. Физический и условный предел текучести характеризуют способность материала к началу пластической деформации, т.е. сопротивление малой пластической деформации.

Предел прочности можно подсчитать, используя показания силоизмерителя, по максимальной нагрузке Рmax при разрыве либо найти Рmax (Рв) по первичной диаграмме растяжения. Характер деформации при растяжении вязких и хрупких материалов существенно различается.

Хрупкие материалы после достижения максимальной нагрузки быстро разрушаются без значительной пластической деформации, поэтому σв для

хрупких материалов является характеристикой сопротивления разрушению, а для пластичных — характеристикой сопротивления деформации.

Напряжение разрушения определяют как истинное. При этом нагрузку разрушения делят на конечную площадь поперечного сечения образца после разрушения FK:

Sк=Pк/Fк

Все рассчитанные таким образом величины являются характеристиками прочности материала.

Пластичность, т.е. способность деформироваться без разрушения, характеризуется изменениями размеров образца. При испытании на разрыв определяют следующие характеристики пластичности:

относительное удлинение

δ=(lk-l0)/ l0*100%

относительное сужение

Ψ=(F0к-F)/ F0*100%

где lк, Fк — соответственно, длина рабочей части и площадь поперечного сечения образца после разрыва.

Рассчитанные характеристики механических свойств после испытания на растяжение заносятся в протокол.

Испытания на ударный изгиб.

Ударная вязкость характеризует удельную работу, затрачиваемую на разрушение при ударе образца с надрезом. Ударная вязкость испытывается на маятниковом копре с постоянным запасом работы маятника по ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженной, комнатной и повышенной температурах». Стандарт распространяется на черные и цветные металлы и сплавы и устанавливает метод испытания при температурах от -100 до +1000 °С. Метод основан на разрушении ударом маятникового копра образца с концентратором напряжений. В результате испытания определяют полную работу, затраченную при ударе К, или ударную вязкость КС.

Используют образцы прямоугольной формы с концентратором типа U, V, Т (усталостная трещина). Наиболее распространенными образцами являются образцы размерами 55x10x10 мм с U-концентратом 2×2 мм (рис. 6).

Рис. 6. Стандартный образец с U-образным надрезом для испытаний на ударный изгиб

На разрушение ударом образца затрачивается только часть энергии маятника, в связи с чем маятник после разрушения образца продолжает двигаться, отклоняясь на определенный угол. Чем больше величина работы, затрачиваемой на разрушение образца, тем на меньший угол он отклоняется от вертикали после разрушения. По величине этого угла и определяют работу удара К или работу, затраченную на разрушение образца. Работу разрушения К относят к площади поперечного сечения образца Soв месте излома и тем самым находят КС — ударную вязкость:

KC = K/S0,

где Kизмеряется в Дж (кгс*м), S0— в м2 (см2).

В зависимости от вида концентратора ударная вязкость обозначается

KCU, KCV, КСТ и имеет размерность МДж/м2 (МДж/см2) или кгс*м/см2.

Источник