Гематома задней черепной ямки

Гематомы задней черепной ямки (ГЗЧЯ) — возникшие в результате травмы кровоизлияния, располагающиеся под наметом мозжечка и обусловливающие развитие местной и общей компрессии головного мозга. Аналогично супратенториальным гематомам ГЗЧЯ, в зависимости от их отношения к оболочкам и веществу мозга, разделяются на эпидуральные, субдуральные, внутримозговые (внутримозжечковые), внутрижелудочковые (скопление крови в IV желудочке). Удельный вес ГЗЧЯ в структуре внутричерепных гематом составляет 2-3%.

Гематомы задней черепной ямки обычно образуются при интенсивной травме головы. Характерным местом приложения травмирующего агента является затылочно-шейная область. Возникающий при этом перелом с повреждением оболочек и мозгового вещества по типу локальной импрессии могут обусловить развитие ГЗЧЯ (прежде всего эпидуральных). Гораздо реже ГЗЧЯ (субдуральные и внутримозжечковые) образуются по механизму противоудара — при приложении травмирующего агента к лобной области. ГЗЧЯ, особенно эпидуральные и внутримозжечковые, чаще являются односторонними, однако встречаются и двухсторонние (что более характерно для субдуральных кровоизлияний).

Гематомы задней черепной ямки отличаются от супратенториальных своим относительно малым объемом (в большинстве случаев до 30 мл). Это объясняется гораздо меньшими размерами субтенториального пространства по сравнению с супратенториальным. Кроме того, при ГЗЧЯ вследствие их близости к основным путям ликвороциркуляции, к непосредственному компримирующему воздействию может рано присоединяться влияние окклюзионной гидроцефалии, ускоряющей повышение ВЧД. Иногда ГЗЧЯ достигают значительного объема — 50-70 мл.

Клиника гематомы задней черепной ямки.

Эпидуральные ГЗЧЯ в большинстве случаев располагаются над одним из полушариев мозжечка. Иногда, особенно при повреждениях места слияния синусов, они могут быть двусторонними. Порой они могут занимать обширное пространство от поперечного синуса до большого затылочного отверстия (в сагиттальном направлении) и от средней линии до сигмовидного синуса (в поперечнике). Чаще они имеют диаметр 4-5 см, примыкая к поперечному синусу, где имеют наибольшую толщину, иногда располагаются вблизи большого затылочного отверстия, не достигая поперечного синуса. Толщина эпидуральных ГЗЧЯ варьирует от 0,5 до 3 см, они могут иметь как серповидную, так и шарообразную форму. В отдельных случаях эпидуральные ГЗЧЯ распространяются супратенториально, при этом они оттесняют поперечный синус от затылочной кости.

Источником эпидуральных ГЗЧЯ часто является венозное кровотечение (из поперечного синуса), что накладывает отпечаток на динамику их клинического проявления, обусловливая подострый темп их развития с развернутым или стертым вариантами светлого промежутка после травмы.

Для эпидуральных ГЗЧЯ характерны следующие клинические признаки:

1) локализация места приложения травмирующего агента в шейно-затылочной области; наличие перелома затылочной кости, подтверждаемого краниографией (точнее всего — задним полуаксиальным снимком) или, косвенно, отеком и уплотнением мягких тканей в шейно-затылочной области;

2) локальные боли в шейно-затылочной области, тесная связь их усиления с переменой положения головы и тела в пространстве; выраженная тенденция к фиксированному положению головы, с предпочтительным положением больного на боку, соответствующем стороне расположения гематомы; отчетливая ригидность мышц затылка;

3) развертывание на фоне клиники синдрома компрессии головного мозга, имеющего ранний окклюзионный оттенок, мозжечково-стволовой симптоматики в качестве очаговой (гипотония в конечностях, нарушения координации, бульварные расстройства, спонтанный нистагм, поражение каудальных черепных нервов, пирамидные знаки; при этом может отмечаться преобладание выраженной мозжечковой патологии на стороне расположения гематомы, а контралатерально — сравнительно мягкой пирамидной симптоматики).

Наряду с постепенным развертыванием клинической картины эпидуральных ГЗЧЯ вслед за «светлым» промежутком наблюдается и стремительное развитие сдавления ствола мозга с утратой сознания, тоническими судорогами и грубыми нарушениями витальных функций.

Эпидуральные ГЗЧЯ могут протекать остро, подостро, а также хронически.

Острые эпидуральные ГЗЧЯ.

1) Классический вариант. Отчетливо выраженная характерная трехфазность нарушения сознания: первичная его утрата в момент травмы — полное или почти полное восстановление — вторичное выключение сознания. Обычно светлый промежуток непродолжителен, исчисляется десятками минут.

2) Вариант со стертым светлым промежутком. Возникшее тотчас после травмы сопорозное состояние сменяется через несколько часов оглушением. На этом фоне выявляются признаки очагового поражения образований задней черепной ямки. Параллельно или опережая их нарастание, в ближайшие часы или сутки развивается вторичное углубление нарушений сознания вплоть до комы.

3) Вариант без светлого промежутка. Кома с момента травмы без какого-либо светлого промежутка и с особой выраженностью бульбарных расстройств в ближайшие часы или сутки заканчивается летальным исходом, если его не удается предотвратить немедленной операцией.

Подострые эпидуральные ГЗЧЯ.

1) Классический вариант. Первичная потеря сознания после травмы непродолжительна. В наступающем затем светлом промежутке сознание больного восстанавливается или остается лишь умеренное оглушение. На этом фоне в период от нескольких часов до нескольких сут. отмечается усиление головных болей с преимущественной локализацией в шейно-затылочной области. Выражена тенденция к фиксированному положению головы, попытки изменить положение тела и головы в пространстве вызывают головокружение, рвоту, резкое обострение головной боли. Обнаруживаются очаговая симптоматика поражения мозжечка и ствола мозга, а также менингеальные знаки. Краниограммы обычно выявляют трещину затылочной кости, распространяющуюся через проекцию поперечного синуса. Рано выявляются начальные застойные соски зрительных нервов. Вместе с тем ухудшается общее состояние больного с волнообразными колебаниями изменения сознания в пределах оглушения. Если не производится оперативное вмешательство, появляются грубые расстройства глотания, сердечнососудистой деятельности и вторичное выключение сознания вплоть до комы.

2) Вариант со стертым светлым промежутком. Возникшее сразу после травмы сопорозно-коматозное состояние через несколько часов или суток сменяется глубоким оглушением. Среди очаговой симптоматики доминируют признаки поражения образований задней черепной ямки. Выявляются застойные соски зрительных нервов. Спустя несколько суток или 1-2 недели происходит вторичное выключение сознания до сопора или комы с нарастанием расстройств жизненноважных функций.

Образование субдуральных ГЗЧЯ преимущественно связано с повреждением поперечного или сигмовидного синусов, вен, впадающих в эти синусы, а также корковых сосудов мозжечка. Они часто сопровождаются тяжелыми ушибами мозга или гематомами другой локализации, что определяет вариабельность их клинических проявлений.

Субдуральные ГЗЧЯ в отличие от эпидуральных гематом той же локализации могут развиваться и при отсутствии повреждений костей черепа.

В большинстве случаев клиническая картина субдуральных ГЗЧЯ характеризуется выраженными общемозговыми симптомами со вторичным нарушением сознания после светлого промежутка, нарастающими головными болями, рвотой, повышением ликворного давления. Из очаговых симптомов отмечаются те или иные мозжечково-стволовые нарушения — мышечная гипотония, атаксия, нистагм, угнетение роговичных рефлексов и т. д.

Субдуральные ГЗЧЯ развиваются остро либо подостро. Описаны единичные случаи хронических субдуральных ГЗЧЯ.

Острые субдуральные ГЗЧЯ.

В зависимости от динамики нарушений сознания наблюдается три варианта клинического течения: 1) классический — с развернутым светлым промежутком; 2) со стертым светлым промежутком; 3) без светлого промежутка.

Подострые субдуральные ГЗЧЯ.

Выделяют два варианта клинического течения: 1) классический — с развернутым светлым промежутком; 2) со стертым светлым промежутком.

При подострых субдуральных ГЗЧЯ нередко отчетливо прослеживается фазность в течении ЧМТ. Первичная утрата сознания после травмы (через несколько минут— несколько часов) сменяется его полным или частичным восстановлением, которое продолжается от нескольких суток до нескольких недель. Обычно удается уловить нарастание очаговой (мозжечково-стволовой) симптоматики, которое сочетается с углублением общемозговых симптомов (усиление головной боли, повторная рвота, психомоторное возбуждение, брадикардия, появление застойных сосков зрительных нервов, вторичное выключение сознания).

Клиническое проявление внутримозжечковых гематом разнообразно, что зависит от характера и тяжести сопутствующих повреждений черепа и мозга. Если внутримозжечковые гематомы являются изолированными, то часто отмечается развернутый или стертый светлый промежуток. Выраженные клинические проявления развертываются на фоне оглушения при жалобах на сильные головные боли, головокружение. Порой отчетливо выражена тенденция к вынужденному положению головы даже при психомоторном возбуждении. Пульс, АД и внешнее дыхание подвержены различным динамичным изменениям, что обусловлено непосредственной близостью внутримозжечковой гематомы к жизненно важным центрам ствола мозга.

При подостром темпе компрессионного синдрома могут развиваться застойные явления на глазном дне. Часто развивается очаговая симптоматика поражения мозжечка, моста и продолговатого мозга, а также каудальной группы черепных нервов. Мышечная гипотония обычно преобладает в конечностях, гомолатеральных пораженному полушарию мозжечка; в них же более выражены и нарушения координации. Как правило, улавливается спонтанный нистагм. Наблюдаются горизонтальные парезы взора. Снижаются корнеальные рефлексы, что заметнее на стороне внутримозжечковой гематомы. Поражение лицевого нерва, как и подъязычного, имеет периферический характер.

Обращает на себя внимание гнусавая дизартричная речь, поперхивания при глотании, которые нарастают в процессе наблюдения. Ограничения подвижности мягкого неба (вплоть до его паралича) часто сочетается с выпадением глоточного рефлекса. На этом грозном фоне может проявляться различная стволовопирамидная и глазодвигательная патология. Обычно выражены менингеальные симптомы. Часто обнаруживается перелом затылочной кости.

При острых внутримозжечковых гематомах наблюдается три варианта клинического течения (с развернутым, стертым светлым промежутком и без такового), а при подострых формах встречается два варианта (с развернутым и со стертым светлым промежутком) .

Изредка встречаются гематомы IV желудочка, которые характеризуются крайне тяжелым состоянием пострадавшего с момента травмы и угрожающими нарушениями дыхания и других жизненно важных функций.

Диагноз гематомы задней черепной ямки.

Распознавание ГЗЧЯ основывается на учете биомеханики ЧМТ, места приложения травмирующей силы к затылочно-шейной области, развитии очаговой мозжечково-стволовой симптоматики, зависимости головной боли и других признаков от перемены положения, избирательной выраженности ригидности затылочных мышц. Существенное значение имеет обнаружение перелома затылочной кости, пересекающего проекцию поперечного синуса. КТ и МРТ однозначно разрешают диагностические сомнения, выявляя характерную картину ГЗЧЯ. Для распознавания ГЗЧЯ можно использовать вертебральную АГ, а также наложение поисковых фрезевых отверстий ниже поперечного синуса.

Лечение гематомы задней черепной ямки.

ГЗЧЯ подлежат хирургическому лечению. Осуществляется трепанация задней черепной ямки с учетом топики гематомы и ее отношения к оболочкам и веществу мозга. Следует учитывать, что небольшие эпидуральные ГЗЧЯ могут рассасываться под влиянием консервативного лечения. Кроме того, при эпидуральных ГЗЧЯ возможно спонтанное их дренирование в мягкие ткани шейно-затылочной области через трещины затылочной кости. Разработан метод щадящего эндоскопического удаления ГЗЧЯ через трефинационное отверстие.

Прогноз при гематоме задней черепной ямки.

При изолированных ГЗЧЯ, особенно подостро текущих оболочечных, прогноз для жизни и социально-трудовой реадаптации обычно благоприятен. При сочетании ГЗЧЯ с очагами размозжения и другими повреждениями мозга летальность и инвалидизация пострадавших существенно возрастают. Пострадавшие с гематомами IV желудочка, как правило, погибают.

Источник

Алгоритм диагностики и лечения эпидуральной гематомы — Европейские рекомендации

Эпидуральная (или экстрадуральная) гематома (ЭДГ) представляет собой скопление крови в эпидуральном пространстве между внутренней стороной черепа и твердой мозговой оболочкой.

а) Патогенез эпидуральной гематомы. Дорожно-транспортные происшествия и падения являются основными причинами эпидуральных гематом (ЭДГ) среди взрослого населения. У детей около 50% повреждений приходится на падения.

В большинстве случаев основной причиной является перелом черепа в области средней менингеальной артерии или ее ветвей в лобно-височной области. В редких случаях перелом может быть связан с разрывом крупных вен или венозных синусов мозга. Это объясняет, почему большинство ЭДГ (>95%) расположены выше намета мозжечка. К редкой локализации относятся задняя черепная ямка (полушария или петрокливальная) и двусторонние супратенториальные гематомы. Примерно у 60-70% всех пациентов с ЭДГ она является единственным внутричерепным повреждением («чистая» ЭДГ), в 30-40% ЭДГ связана с другими внутричерепными поражениями, в основном с ушибами и внутримозговыми гематомами («сложная» ЭДГ).

У детей венозное кровотечение встречается примерно в трети случаев эпидуральной гематомы (ЭДГ), и еще в трети случаев источник кровотечения не выявляется во время операции. «Чистая» ЭДГ встречаются чаще у детей, чем у взрослых.

б) Эпидемиология. Истинная заболеваемость эпидуральной гематомой (ЭДГ) неизвестна. В больших сериях без отбора пациентов с черепно-мозговыми травмами частота варьирует в пределах от 2 до 4% и может составлять около 10% у коматозных пациентов. ЭДГ у очень молодых ( 65 лет) пациентов достаточно редки. Они преимущественно приходятся на вторую и третью декаду жизни. Это связано с тем, что оболочки у очень молодых и пожилых пациентов, как правило, плотно сращены с черепом.

в) Клинические признаки. При осмотре головы могут быть выявлены местные изменения в виде кровоподтеков и ссадин, а также подапоневротического отека как свидетельства удара. Оторрагия и ретро-аурикулярная гематома (симптом Баттла) могут указывать на височно-базальный перелом костей черепа.

Вторичное ухудшение после так называемого «светлого промежутка» является классическим клиническим течением посттравматической эпидуральной гематомы (ЭДГ). В настоящее время, однако, это «классическое» течение наблюдается менее чем в 30% всех случаев. Первоначальное воздействие на мозг при высокоскоростных авариях приводит к тому, что большинство пациентов поступает уже в коматозном состоянии с ухудшением до глубокой комы по причине развития объемного эпидурального повреждения. В некоторых случаях пациенты с ЭДГ остаются в сознании на протяжении всего предоперационного периода. Клиническое ухудшение обычно происходит в течение 4-8 часов после травмы при развитии гематомы. У пациентов с разрывом основного ствола менингеальной артерии вторичное ухудшение может развиться резко в течение 10-20 минут.

Местное давление на ипсилатеральные центральные извилины вызывает контралатеральный гемипарез. Из-за компрессии глазодвигательного нерва развивается ипсилатеральный мидриаз. При распространении гематомы до среднего мозга наблюдается трастенториальное вклинение с клиническими признаками дислокационного синдрома и последующей смертью мозга.

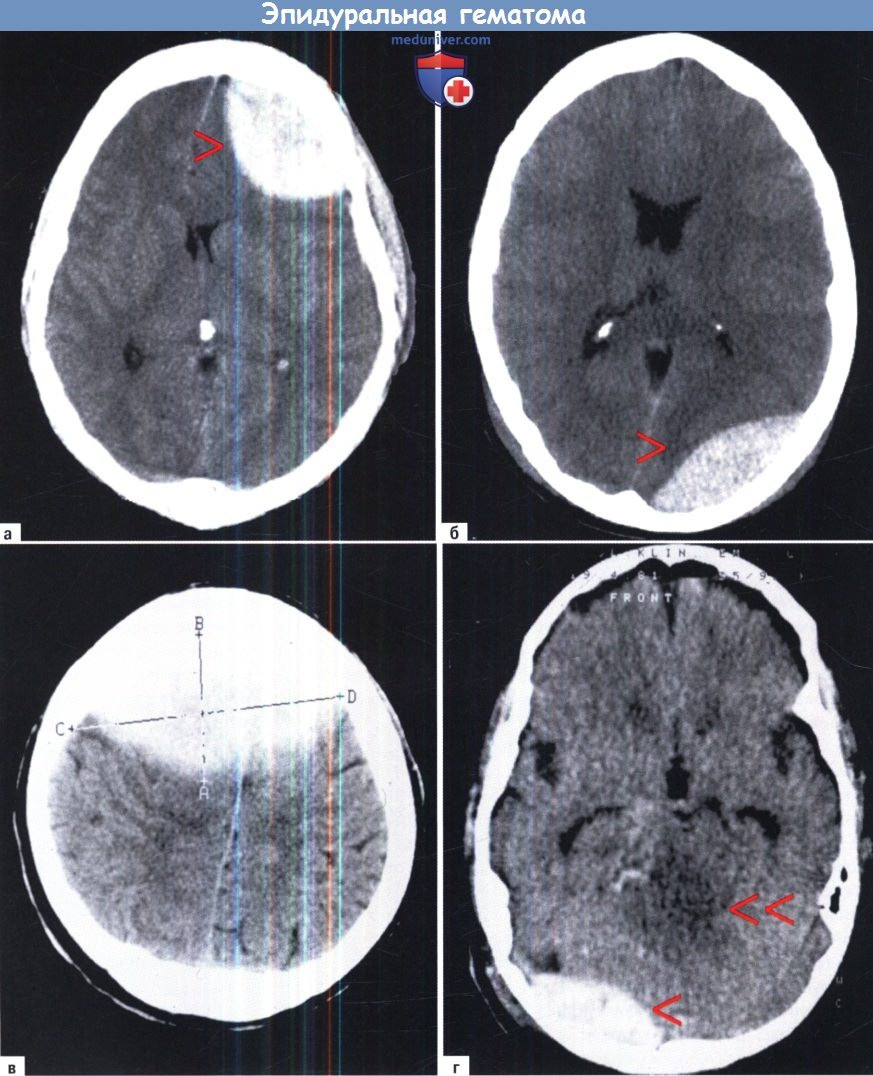

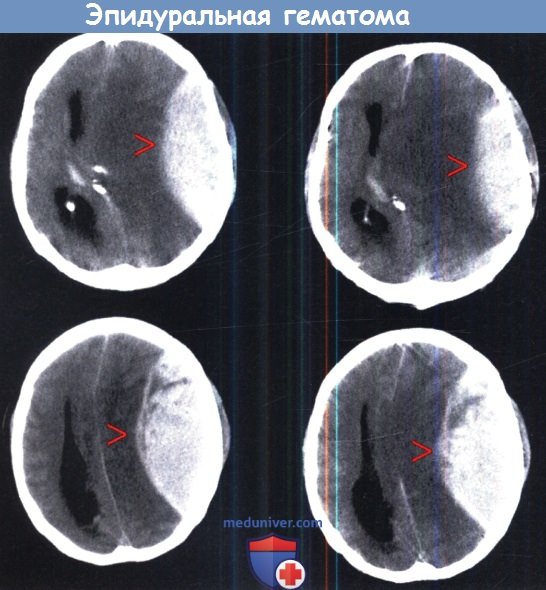

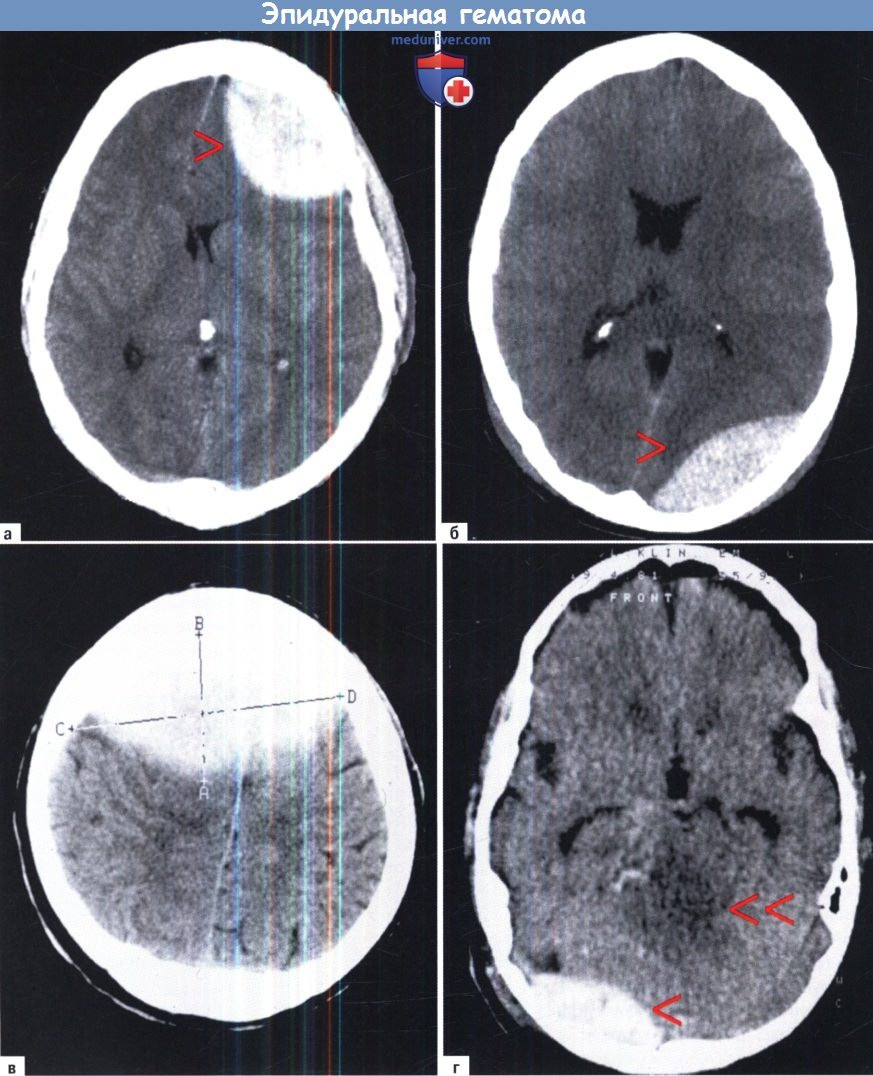

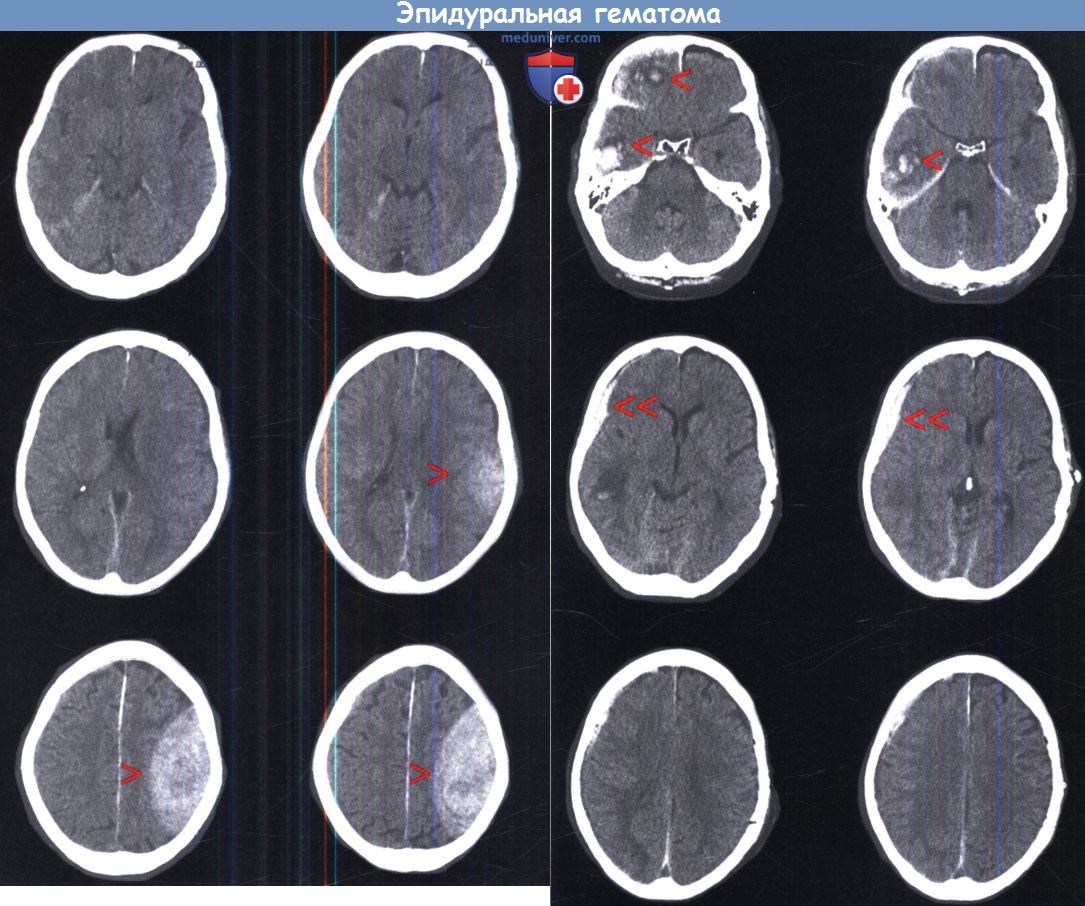

г) Диагностика эпидуральной гематомы (ЭДГ). КТ черепа—диагностический метод выбора. В типичных случаях выявляется гиперденсное объемное образование линзовидной формы под внутренней стороной черепа в лобно-височной области. Если КТ выполняется очень рано, компоненты гематомы могут еще не свернуться, в результате чего возникает смешанный гиподенсный/гиперденсный сигнал. ЭДГ в нетипичных местах показаны на рисунке ниже.

д) Операция при эпидуральной гематоме:

1. Показания. Естественное течение болезни не дает возможности провести рандомизированное контрольное исследование для сравнения хирургического лечения ЭДГ с нехирургическим. Таким образом, показания к операции главным образом складываются из клинического состояния, неврологического статуса и данных компьютерной томографии пациента. Хорошо известно, что некоторые факторы, такие как толщина гематомы, ее объем и степень смещения срединных структур связаны с исходом.

В принципе операция необходима при эпидуральной гематоме (ЭДГ) объемом более 30 см3 или гематоме толщиной более 15 мм, производящей к смещению срединных структур более чем на 5 мм, а также пациентам без сознания. Все случаи развития дислокационного синдрома должны рассматриваться как экстренная ситуация. Только в редких случаях (пациент в сознании, гематома толщиной менее 15 мм, смещение срединных структур менее 5 мм, гематома объемом менее 30 см3) может быть оправдано консервативное лечение (активное неврологическое наблюдение, повторные КТ). Старая нейрохирургическая поговорка «все сомнения в пользу операции» по-прежнему является надежным ориентиром для оперативного лечения ЭДГ. Даже у пациентов с фиксированными и расширенными зрачками хирургия ЭДГ может дать хорошие клинические результаты, особенно, если при предоперационной КТ не выявлено других повреждений головного мозга.

2. Общие хирургические принципы. В большинстве случаев удаление эпидуральной гематомы (ЭДГ) не представляет сложностей. Подробности операции описаны в других местах (см. рекомендуемую литературу). По личному опыту, вертикальные разрезы кожи с небольшими краниоэктомиями/краниотомиями оправданы только при очень ограниченных гематомах. В противном случае, кожный и костный лоскут должен позволить визуализировать всю гематому, чтобы иметь возможность определить все источники кровотечения (основной ствол менингеальной артерии, синусы).

В чрезвычайных ситуациях, когда необходима быстрая декомпрессия и снижение внутричерепного давления, разрезается кожа над областью максимального объема гематомы, удаляется небольшой фрагмент костей черепа и часть гематомы эвакуируется путем аспирации. Затем завершается разрез кожи головы, трепанация черепа и удаляется остальная часть гематомы. В случаях, когда гематома вызвана разрывом крупного синуса хирург (и анестезиолог) должны быть готовы к серьезной кровопотере. После удаления костного лоскута гематома эвакуируется аспирацией, ирригацией и с помощью пинцетов. Если ЭДГ является единственным внутричерепным повреждением, то операция завершается как обычно. Если твердая мозговая оболочка остается напряженной или имеет голубоватый цвет, имеет место субдуральная гематома, поэтому твердая мозговая оболочка должна быть вскрыта для ее удаления.

Необходимо добиться тщательного гемостаза путем подшивания ТМО по краю костного дефекта и коагуляцией сосудов твердой мозговой оболочки. В случаях, когда гематома вызвана повреждением основного ствола средней менингеальной артерии, гемостаз может быть легко достигнут лигированием сосуда. В некоторых случаях должно быть выявлено остистое отверстие и замазано воском. Мы обычно возвращаем костный лоскут, оставляя один или два (при больших гематомах) эпидуральных дренажа и один подкожный дополнительно. Ушивание мягких тканей выполняется в обычном порядке.

3. Послеоперационные меры предосторожности. Рутинную контрольную КТ следует проводить через 4-8 часов после операции, чтобы определить адекватность расправления головного мозга и полноту удаления гематомы. Повторная КТ особенно оправдана в тех случаях, когда ЭДГ связана с дополнительными внутричерепными повреждениями, так как даже небольшие ушибы могут увеличиться до огромных размеров после устранения сдавления.

4. Результаты. Как уже говорилось ранее, исход у пациентов с эпидуральной гематомой (ЭДГ) зависит от различных факторов (клиническое состояние, начальный неврологический статус, неврологический статус во время операции, длительность вклинения, сопутствующие внутричерепные повреждения). Это является причиной столь различных исходов. В целом у большинства пациентов с «чистой» ЭДГ может быть достигнут благоприятный исход, даже если они были в коматозном состоянии в периоперационном периоде. По оценкам, полученным в результате исследований больших групп пациентов, смертность при ШКГ 3-5 баллов составляет 35%, а при ШКГ 8-15 баллов хороший клинический результат достижим более чем в 90% случаев.

Компьютерная томография при типичной эпидуральной гематоме (ЭДГ, красные стрелки) в левой височно-теменной области,

вызывающей компрессию ипсилатерального желудочка и смещение средней линии.

А-Г. Атипичная локализация эпидуральной гематомы (ЭДГ):

А. Левая фронтальная эпидуральная гематома (ЭДГ) (красная стрелка).

Б. Левая затылочная эпидуральная гематома (ЭДГ) (красная стрелка).

В. ЭДГ в области вертекса.

Г. ЭДГ задней черепной ямки (красная стрелка) вызывает заметную компрессию (гиподенсная зона) ствола мозга (двойная красная стрелка).

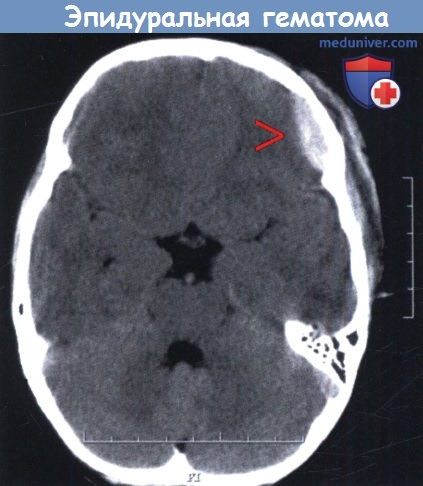

Эпидуральная гематома (ЭДГ) малого объема (красная стрелка) в левой лобной области, которая может лечиться консервативно.

Такие небольшие гематомы, как правило, вызваны разрывом диплоитических вен с линейным переломом черепа.

A-В. Типичные находки во время операции по поводу правой височно-теменной эпидуральной гематомы.

А. После разреза кожи головы выявлен перелом черепа (белая стрелка).

Б. Эпидуральная гематома.

В. После удаления гематомы. Обратите внимание на ненапряженность твердой мозговой оболочки.

А, Б. Рост ушиба после удаления эпидуральной гематомы.

А. Первичная КТ демонстрирует ЭДГ левой теменно-затылочной области (стрелки).

Б. Рост ушиба после удаления эпидуральной гематомы.

Б. Послеоперационная КТ после удаления эпидуральной гематомы.

Сформированные очаги ушиба в правой лобно-височной области (одинарные красные стрелки), а также небольшая субдуральная гематома (двойные красные стрелки).

— Также рекомендуем «Алгоритм диагностики и лечения острой субдуральной гематомы — Европейские рекомендации»

Оглавление темы «Черепно-мозговая травма (ЧМТ).»:

- Алгоритм диагностики и лечения перелома кости черепа — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения ликворной фистулы (ликвореи) — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения проникающей травмы головы — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения эпидуральной гематомы — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения острой субдуральной гематомы — Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения паренхиматозного повреждения мозга — Европейские рекомендации

- Особенности черепно-мозговых травм у детей

- Виды травм головы при рождении у детей

- Особенности перелома черепа у новорожденных и грудных детей

- Черепно-мозговые травмы при жестком обращении с детьми

Источник