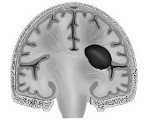

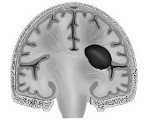

Гематома в правом полушарии

Внутримозговая гематома — ограниченное скопление крови в веществе головного мозга, оказывающее сдавливающее, смещающее и повреждающее воздействие на расположенную вблизи мозговую ткань. Внутримозговая гематома клинически характеризуется общемозговыми и очаговыми симптомами, которые зависят от места расположения гематомы и ее объема. Наиболее достоверно внутримозговая гематома диагностируется сочетанным применением КТ и МРТ головного мозга, а также ангиографического исследования сосудов мозга. Небольшая внутримозговая гематома может быть пролечена консервативно, большая внутримозговая гематома — только хирургически, путем удаления или аспирации.

Общие сведения

Внутримозговая (интрапаренхиматозная) гематома — разновидность внутричерепной гематомы, характеризующаяся скоплением крови в паренхиме мозга. Чаще имеет посттравматическое происхождение. В структуре всех внутричерепных гематом внутримозговые кровоизлияния составляют порядка 30%. В несколько раз чаще диагностируются у мужчин. Возрастной пик приходится на молодой трудоспособный возраст — от 35 до 50 лет. Представляют серьезную опасность в связи с тяжестью развивающихся церебральных нарушений и высоким процентом летальности.

Внутримозговая гематома

Причины

В зависимости от генеза внутричерепные гематомы могут быть посттравматическими и нетравматическими. Внутримозговая гематома может образоваться в результате:

- ЧМТ. Чаще всего излитию крови способствует разрыв церебрального сосуда в момент черепно-мозговой травмы или посттравматическое диапедезное кровотечение в контузионном очаге.

- Патологии церебральных сосудов. Непосредственная причина — разрыв аневризмы головного мозга или артерио-венозной мальформации.

- Аррозивного кровотечения. Деструкция сосудистой стенки может развиваться при внутримозговой опухоли, из-за чрезмерного повышения внутрисосудистого давления при артериальной гипертензии и/или нарушения эластичности сосудистой стенки при атеросклерозе, системных васкулитах, диабетической макроангиопатии и др.

- Изменений свойств крови. Внутримозговая гематома может быть связана с изменением реалогических свойств крови при гемофилии, лейкемии, заболеваниях печени (хроническом гепатите, циррозе), лечении антикоагулянтами и т. п.

Патогенез

Внутримозговая гематома может состоять как из жидкой, так и из свернувшейся крови. В некоторых случаях помимо крови внутримозговая гематома содержит мозговой детрит, по своему количеству значительно уступающий объему скопившейся в гематоме крови. Количество крови, которое вмещает внутримозговая гематома, колеблется от 1 до 100 мл. Увеличение размеров внутримозговой гематомы происходит, как правило, в течение 2-3 часов после начала кровотечения, а при нарушении свертывания крови и дольше.

Образовавшаяся внутримозговая гематома сдавливает окружающие ее мозговые ткани, приводя к их повреждению и некрозу. Наряду с этим внутримозговая гематома вызывает повышение внутричерепного давления и может стать причиной отека головного мозга. Внутримозговая гематома значительных размеров может приводить к смещению структур головного мозга и развитию так называемого дислокационного синдрома. Кроме того, кровотечение приводит к рефлекторному спазму сосудов головного мозга и ишемии, в первую очередь в расположенных вблизи гематомы областях.

Ишемия является дополнительным повреждающим фактором, приводящим к распространению патологических изменений далеко за пределы образующейся гематомы. Примерно в 14% наблюдений внутримозговая гематома прорывается в желудочки головного мозга, приводя к кровоизлиянию в желудочки. Согласно некоторым данным в 23% случаев внутримозговая гематома сочетается с образованием в оболочках головного мозга субдуральной, эпидуральной или эпи-субдуральной гематомы.

Классификация

На сегодняшний день клиническая неврология использует несколько классификаций внутримозговых гематом, дающих представление о их различных характеристиках: расположении, размерах, этиологии. В зависимости от локализации выделяют центральную, субкортикальную и кортико-субкортикальную внутримозговую гематому, а также гематому мозжечка. Различают лобарные, медиальные, латеральные и смешанные внутримозговые гематомы. По размеру внутримозговая гематома может классифицироваться как:

- малая (до 20 мл, диаметр по КТ не более 3 см)

- средняя (20-50 мл, КТ-диаметр 3-4,5 см)

- большая (>50 мл, КТ-диаметр >4,5 см).

По причине возникновения внутримозговая гематома может быть посттравматической, гипертензионной, аневризматической, опухолевой и пр. Для посттравматической гематомы применяется классификация по времени ее возникновения. Первичная внутримозговая гематома образуется сразу же после ЧМТ, отсроченная внутримозговая гематома — через сутки и более.

Симптомы внутримозговой гематомы

Общемозговые симптомы

В большинстве случаев интрапаренхиматозная гематома сопровождается выраженной общемозговой симптоматикой. У пациентов наблюдается головокружение, интенсивная головная боль, тошнота и рвота. Более половины случаев внутримозговой гематомы характеризуется нарушением сознания от сопора до комы. Иногда угнетению сознания предшествует период психомоторного возбуждения. Образование внутримозговой гематомы может протекать с наличием стертого светлого промежутка в состоянии пациента, с более длительным светлым промежутком или без него.

Очаговые симптомы

Очаговая симптоматика внутримозговой гематомы зависит от ее объема и локализации. Так, при небольших гематомах в области внутренней капсулы имеет место более выраженный неврологический дефицит, чем при значительно больших гематомах, локализующихся в менее значимых в функциональном плане участках мозга. Наиболее часто внутримозговая гематома сопровождается гемипарезом, афазией (расстройством речи), нарушениями чувствительности, не симметричностью сухожильных рефлексов правых и левых конечностей, судорожными эпилептическими приступами. Могут наблюдаться анизокория, гемианопсия, лобные симптомы: расстройство критики и памяти, нарушение поведения.

Дислокационный синдром

Обширная внутримозговая гематома быстро приводит к появлению дислокационного синдрома, возникающего в результате смещения мозговых структур. Вызывая увеличение объема содержимого черепной коробки, внутримозговая гематома приводит к смещению мозговых структур в каудальном направлении и вклинению миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие. Следствием этого является сдавление продолговатого мозга, клинически проявляющееся стволовой симптоматикой: нистагмом, нарушением глотания (дисфагией), расстройством дыхательного ритма, диплопией, тугоухостью, вестибулярной атаксией, гипо- или аносмией, косоглазием и опущением верхнего века, брадикардией, гипертермией и подъемом артериального давления.

Кровоизлияние в желудочки

Внутримозговая гематома с прорывом крови в желудочки характеризуется гипертермией, быстро развивающимся угнетением сознания вплоть до комы, наличием менингеальных симптомов, горметоническими судорогами — приступообразным повышением тонуса мышц конечностей, в результате которого руки оказываются согнуты и приведены к туловищу, а ноги максимально разогнуты.

Внутримозговая гематома отсроченного характера клинически проявляется отсутствием улучшения в состоянии пациента или резким ухудшением его состояния спустя сутки и более после полученной травмы.

Диагностика

Современные методы нейровизуализации позволяют не только диагностировать внутримозговую гематому, но и выявить причину ее появления. Ведущим диагностическим методом являются:

- КТ головного мозга. Как правило, на томограммах внутримозговая гематома имеет вид очага гомогенной плотности округлой или овальной формы. Если гематома сформировалась в результате ушиба головного мозга, то она обычно имеет неровный контур. С течением времени происходит уменьшение плотности гематомы до изоплотного состояния, при котором ее плотность соответствует плотности мозговой ткани. Для малых гематом этот период составляет 2-3 недели, а для средних — до 5 недель.

- МРТ головного мозга. При уменьшении плотности гематома лучше визуализируется при помощи МРТ, хотя в начальном периоде применение МРТ может привести к ошибочному диагнозу в пользу опухоли с кровоизлиянием. Поэтому, при наличие такой возможности, многие неврологи и нейрохирурги предпочитают использовать в ходе диагностики оба способа нейровизуализации (КТ и МРТ).

- Церебральная ангиография. С целью выявления сосудистых нарушений, обусловленных рефлекторным ангиоспазмом, а также для диагностики аневризм и артерио-венозных мальформаций применяется ангиография головного мозга или магнитно-резонансная ангиография (МРА). Самостоятельно применяться в диагностике внутримозговой гематомы ангиография не может, поскольку не дает возможности точно отдифференцировать участок ушиба головного мозга от гематомы.

КТ головного мозга. Внутримозговые (интрапаренхиматозные) травматические гематомы с обеих сторон

Дифференцировать внутримозговую гематому следует с опухолью полушарий мозга, очагом ушиба мозга, ишемическим инсультом, кистой и абсцессом головного мозга.

Лечение внутримозговой гематомы

Консервативная терапия

Внутримозговая гематома может быть пролечена консервативным или оперативным способом. Решение о выборе лечебной тактики обычно принимает нейрохирург. Проведение консервативной терапии под контролем КТ возможно при диаметре внутримозговой гематомы до 3 см, удовлетворительном состоянии сознания пациента, отсутствии клинических данных за дислокационный синдром и сдавление продолговатого мозга. В рамках консервативной терапии осуществляется введение гемостатиков и препаратов, уменьшающих проницаемость сосудов. Необходима профилактика тромбоэмболии, коррекция артериального давления. Для снижения внутричерепного давления под контролем электролитного состава крови применяют диуретики.

Нейрохирургическое лечение

Большой диаметр внутримозговой гематомы, выраженная очаговая симптоматика, нарушение сознания являются показанием к хирургическому лечению. Наличие признаков сдавления ствола мозга и/или дислокационного синдрома служит поводом для неотложного оперативного вмешательства:

- Транскраниальное удаление. Является операцией выбора при гематомах различной локализации и размера.

- Эндоскопическая эвакуация. Менее травматичный способ хирургического лечения внутримозговой гематомы. Применяется при наличии технической возможности.

- Стереотаксическая аспирация. Применима в отношении гематом малого размера, сопровождающихся значительным неврологическим дефицитом.

При множественных гематомах удалению зачастую подлежит лишь наибольшая из них. Если внутримозговая гематома сочетается с гематомой оболочек того же полушария, то ее удаление производится совместно с удалением субдуральной гематомы. Если внутримозговая гематома малого или среднего размера локализуется на другой стороне от гематомы оболочек, то она может не удаляться.

Прогноз и профилактика

К основным факторам, от которых зависит прогноз, относятся: размер и расположение гематомы, возраст пациента, наличие сопутствующей патологии (ожирения, гипертонической болезни, сахарного диабета и др.), степень и длительность нарушения сознания, сочетание внутримозговой гематомы с гематомами оболочек, своевременность и адекватность оказанной медицинской помощи. Наиболее неблагоприятен прогноз в отношении гематом, прорывающихся в желудочки головного мозга. Основные причины летального исхода — это отек и дислокация головного мозга. Около 10-15% пациентов с геморрагическим инсультом погибают от рецидива кровоизлияния, а примерно 70% имеют стойкий инвалидизирующий неврологический дефицит. Профилактика заключается в предотвращении травм головы, профилактике и своевременном лечении цереброваскулярных заболеваний.

Источник

Гематома головного мозга чаще всего является следствием травмы головы, в большинстве случаев – удара и дорожно-транспортного происшествия. В пожилом возрасте любое, даже незначительное травматическое воздействие может привести к разрыву сосудов и образованию гематомы.

Чаще всего кровоизлияние головного мозга возникает вследствие травмы

Чаще всего кровоизлияние головного мозга возникает вследствие травмы

Головной мозг человека (далее – ГМ) представлен нейронами (части которых формируют серое и белое вещество мозга) и тремя его оболочками – твердой, мягкой и паутинной. Каждая из них выполняет жизненно важные функции.

Строение головного мозга

Твердая оболочка – самая поверхностная, наружная ее часть, обращена к внутренней поверхности костей черепа, а внутренняя – к паутинной оболочке. Она богата нервными окончаниями и формирует кавернозные синусы и влагалища для нервов, выходящих из полости черепа.

Головной мозг окружен тремя оболочками

Головной мозг окружен тремя оболочками

Срединная оболочка – арахноидальная, представлена в основном сосудами. Она обеспечивает адекватное кровоснабжение, лимфоотток и ликвородинамику.

Ближе всего к ГМ располагается мягкая оболочка. Она так же участвует в кровоснабжении головного мозга, проникает во все борозды и щели и обеспечивает своеобразную фиксацию покровов ГМ.

Между каждой из оболочек имеются пространства, частично заполненные серозной жидкостью, которые при травмах или по другим причинам могут наполняться кровью, поступающей из поврежденных кровеносных сосудов, формируя гематому.

Причины

Кроме травм, другими причинами кровоизлияний могут быть:

- Деформация, изменение структуры сосудов мозга, что происходит вследствие хронических или других заболеваний, в том числе и аутоиммунных (аневризма, артериовенозная мальформация, церебральная амилоидная ангиопатия).

- Бесконтрольно протекающая артериальная гипертензия, гипертонический криз.

- Первичные или метастатические опухолевые процессы ГМ.

- Длительный бесконтрольный прием антикоагулянтов (Варфарина, Ацетилсалициловой кислоты и др.).

- Гематологические заболевания (гемофилия, онкогематология, серповидно-клеточная анемия).

Виды гематом

В зависимости от локализации, различают следующие формы кровоизлияний ГМ:

Из поврежденного сосуда кровь может пропитывать само вещество мозга, в таком случае говорят о внутримозговом кровоизлиянии.

Виды субдуральных гематом по клиническому течению:

Читайте также:

5 приемов «аэробики для мозга»

5 правил поведения при гололеде

Мозг мужчины и мозг женщины: 5 различий

Эпидуральная гематома

Формируется над твердой мозговой оболочкой и может достигать до 8 см в диаметре, накапливая в среднем 80–120 мл крови (иногда до 250 мл). За счет отслоения твердой мозговой оболочки от костей черепа, имеет характерный вид двояковыпуклой линзы, при котором наблюдается уменьшение размеров от центра к периферии.

Эпидуральная гематома формируется над твердой мозговой оболочкой, при субдуральной форме кровь скапливается между твердой и арахноидальной оболочками

Эпидуральная гематома формируется над твердой мозговой оболочкой, при субдуральной форме кровь скапливается между твердой и арахноидальной оболочками

Интересным фактом является то, что субдуральные кровоизлияния практически никогда не возникают у детей младше двух лет и у людей старше 60 лет из-за плотного прикрепления твердой оболочки к костям черепа.

Чаще всего они образуются у мужчин 16–25 лет, у больных противоположного пола они наблюдается реже (более чем в 2 раза).

Эпидуральное кровоизлияние – наименее распространенное, оно составляет 1–1,5 % от всех внутричерепных гематом, однако при ДТП процент увеличивается до 9%. При тяжелых ДПТ возможна комбинация с ушибом ГМ и субдуральным кровоизлиянием.

Симптомы

Характерной клинической картиной является наличие светлого периода, при котором пациент на короткое время теряет сознание, а после восстановления жалуется на умеренную цефалгию, головокружение, слабость. Объективно может наблюдаться амнезия, анизорефлексия, нистагм, слабовыраженные менингеальные симптомы.

Патология сопровождается головной болью и слабостью

Патология сопровождается головной болью и слабостью

Такое состояние расценивается как черепно-мозговая травма легкой или средней степени тяжести. Однако по истечению светлого периода (в среднем – от получаса до нескольких часов) резко нарастает симптоматика, усиливается головная боль, наблюдается рвота.

Сознание внезапно ухудшается, вплоть до сопора (субкомы) и комы. Объективно наблюдается урежение частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления, односторонний мидриаз (на стороне кровоизлияния), парез фациального нерва и другие очаговые признаки, свидетельствующие о сдавлении ГМ.

Стертый светлый промежуток

Процесс может протекать со стертым светлым промежутком. В этом случае сразу отмечается отсутствие сознания, кома. Затем, спустя некоторое время (несколько часов), сознание начинает восстанавливаться до сопора, иногда возможно вербальное взаимодействие с пациентом, при котором он может указать на сильнейшую головную боль.

В таком состоянии больной может находиться от несколько минут до 24 часов, после чего симптоматика, как и в первом случае, прогрессивно и резко ухудшается, сопор переходит в возбуждение, а затем в коматозное состояние. Объективно отмечаются тяжелые вестибулярные, неврологические и другие нарушения, свидетельствующие о поражении ствола мозга. Прогрессивно ухудшаются витальные функции.

Отсутствие светлого периода

Отсутствие светлого периода – довольно редкое явление, при котором сразу после травмы пациент находится в коме, не меняя свое сознание. Это плохой прогностический признак, наблюдающийся при тяжелой черепно-мозговой травме в комплексе с другими повреждениями мозга.

Субдуральная гематома

В этом случае кровь из поврежденных сосудов скапливается между твердой и арахноидальной мозговыми оболочками. По частоте она составляет около 40% среди всех внутричерепных гематом.

Симптомы

На первый план выступают признаки нарушения сознания, психики, головные боли и рвота.

Классически, симптомы кровоизлияния трехстадийные, при которых вначале отмечается отсутствие сознания, затем следует кратковременный светлый промежуток (частичное восстановление сознания), что сменяется снова отсутствием сознания, наступлением комы. Однако такая стадийность отмечается редко, зачастую светлый промежуток либо стертый, либо вовсе отсутствует.

Другие клинические симптомы:

- амнезия;

- делириозный, онейроидный синдром;

- эйфория, нелепое поведение, возбуждение;

- эпилептические приступы;

- головная боль, головокружение, повышенная чувствительность к свету;

- расширение зрачка со стороны кровоизлияния;

- другие симптомы, свидетельствующие о компрессии мозга;

- очаговая симптоматика.

Внутримозговая гематома

Представлена ограниченным скоплением жидкой или свернувшейся крови (1–100 мл) в веществе ГМ.

При внутримозговой форме гематомы кровь скапливается в веществе головного мозга

При внутримозговой форме гематомы кровь скапливается в веществе головного мозга

Скопившаяся жидкость в веществе ГМ характеризуется следующими клиническими признаками:

- Сдавливает окружающие нейроны, что неизбежно приводит к их некрозу.

- Ведет к повышению внутричерепного давления и развитию отека ГМ.

- Провоцирует формирование дислокационного синдрома (при котором большое количество скопившейся крови ведет к смещению срединных структур мозга).

Формирующийся спазм сосудов, располагающихся вблизи гематомы, усугубляет течение процесса, увеличивая зону некроза. В 15% случаях кровь прорывается в желудочки ГМ (кровоизлияние в желудочки).

Классифицируют патологию в зависимости от локализации и размеров. По размеру гематомы различают:

- малая: до 20 мл, в диаметре до 3 см;

- средняя: до 50 мл, до 4,5 см в диаметре;

- большая: более 50 мл, более 4,5 см в диаметре.

Симптомы

Внутримозговое кровоизлияние может сопровождаться трехфазностью (с наличием светлого промежутка) или отсутствием светлого промежутка. Сознание у таких пациентов нарушено (сопор или кома), чему может предшествовать психомоторное возбуждение.

Выраженность и наличие очаговой симптоматики будет зависеть от размеров и расположения гематомы. Чаще всего она сопровождается односторонним парезом мышц, афазией, эпилептическими приступами, нарушением симметричности сухожильных рефлексов, разным диаметром зрачков. Также характерно отсутствие критики, амнезия, нарушение поведения.

При прорыве крови в желудочки ГМ наблюдается повышение температуры тела, быстрое развитие коматозного состояния (если до этого пациент не был в коме), характерны признаки раздражения оболочек ГМ, специфические судороги.

Диагностика

Диагноз устанавливается неврологом или нейрохирургом, часто – вместе с травматологом.

Для постановки диагноза необходимо обратиться к неврологу или нейрохирургу

Для постановки диагноза необходимо обратиться к неврологу или нейрохирургу

Для определения локализации кровоизлияния, тяжести состояния пациента и дальнейшей тактики ведения используют следующие клинико-лабораторные методы:

- Сбор анамнеза, оценка симптомов, жалоб, объективного состояния.

- Общеклинические анализы крови, мочи.

- Рентгенологические методы диагностики: позволяют выявить локализацию перелома (в 90% случаев она совпадает с местонахождением гематомы).

- Магнитно-резонансная томография.

- Церебральная ангиография или магнитно-резонансная ангиография (могут указать на место разрыва сосудов или другие сосудистые нарушения).

Лечение

Терапия может быть консервативной и оперативной.

Консервативное лечение проводится при следующих размерах гематомы:

- эпидуральная: до 40–50 мл;

- субдуральная: толщина не более 1 см, смещение церебральных структур до 3 мм, объем до 40 мл;

- внутримозговая: диаметр не превышает 3 см.

Дополнительные показания к консервативной терапии:

- удовлетворительное состояние сознания пациента и отсутствие тяжелой симптоматики со склонностью к прогрессии;

- отсутствие признаков компрессии ГМ, дислокационного синдрома.

Препараты, применяемые в лечении:

- для устранения спазма сосудов: Аминокапроновая кислота, Викасол, Апротинин, Нифедипин;

- для предупреждения отека мозга: Маннитол и другие симптоматические лекарственные средства.

Часто проводится ургентное оперативное вмешательство, направленное на аспирацию излившейся крови, удаление гематомы и очагов размозжения, если они есть, устранение компрессии мозга, перевязка кровоточащего сосуда.

В некоторых случаях требуется оперативное вмешательство

В некоторых случаях требуется оперативное вмешательство

Хирургическое вмешательство всегда должно сопровождаться инфузионной терапией, включающей гемостатические, противоотечные и другие препараты.

Последствия гематомы головного мозга

Последствия гематомы головного мозга зависят от ее локализации и размеров, возраста пациента, сопутствующих заболеваний, сочетания с другими повреждениями ткани мозга и его оболочек, длительности и степени нарушения сознания, своевременности и полноценности оказания квалифицированной помощи.

Летальность при субдуральных гематомах составляет 50–90%. Прогностически благоприятный исход наблюдается при проведении операции в первые 6 часов после получения травмы. Гематома легкой степени зачастую хорошо поддается консервативному лечению и рассасывается в течение 30–40 дней. Известны случаи ее хронизации.

Четверть эпидуральных кровоизлияний заканчивается летальным исходом. При своевременно проведенной консервативной терапии или операции летальность сводится к минимуму.

При внутримозговых кровоизлияниях наиболее неблагоприятен исход в случае прорыва крови в желудочки. 70% больных после лечения имеют стойкий инвалидизирующий неврологический дефицит.

Гематома головного мозга – опасное состояние, угрожающее жизни пациента. Незамедлительность и адекватность лечебных, реанимационных и реабилитационных мероприятий являются важнейшими этапами, позволяющими уменьшить риск летального исхода или инвалидизации.

Видео

Предлагаем к просмотру видеоролик по теме статьи.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Источник