Гематома в мозжечке лечение

Патогенез. Основной причиной нетравматических мозжечковых кровоизлияний является гипертоническая болезнь. Менее 40% кровоизлияний в мозжечок обусловлены разрывом сосудистых мальформаций, нарушениями свертываемости крови, амилоидной ангиопатией и более редкими причинами.

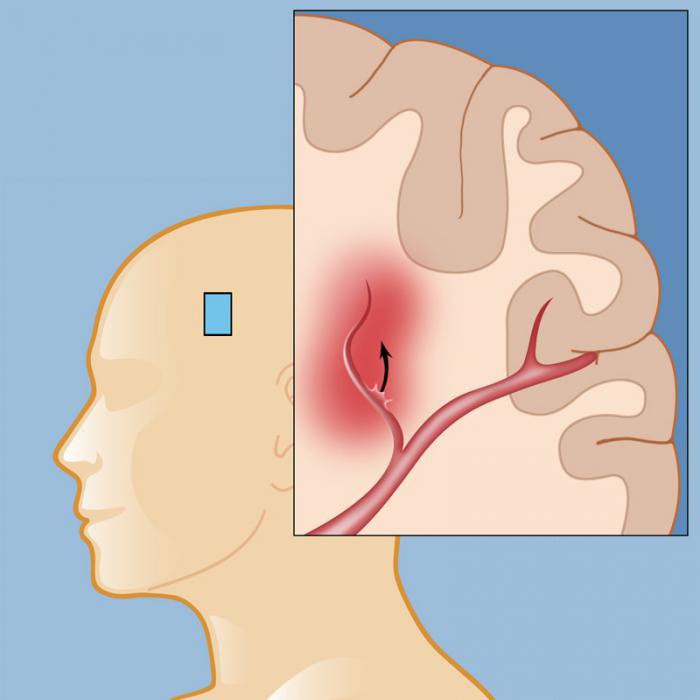

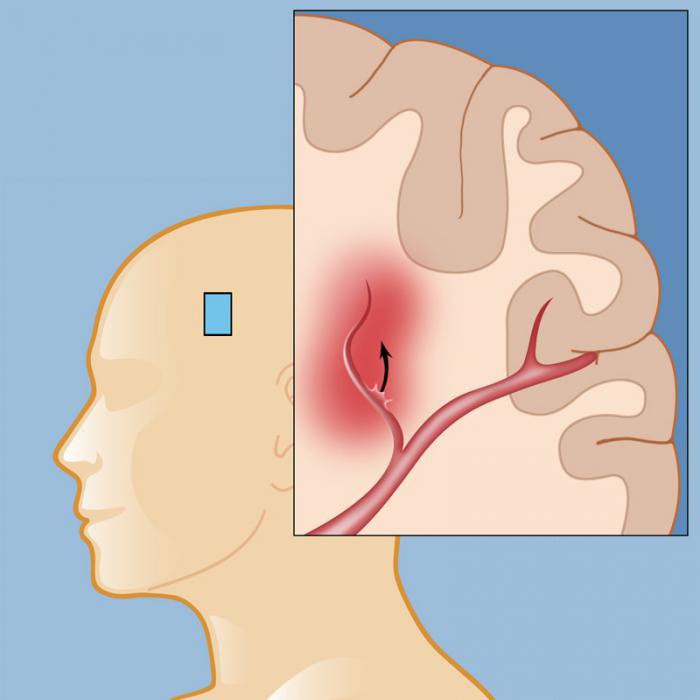

Для инсульта мозжечка характерно развитие кровоизлияний по типу гематомы. В первые часы кровоизлияния не происходит значительного разрушения ткани мозга. излившаяся кровь раздвигает окружающую ткань, что сопровождается смещением отдельных участков мозга. При таком механизме формирования гематомы ее размеры намного превышают объем разрушенной ткани мозга. Гематомы преимущественно формируются в бассейне ветвей верхней мозжечковой артерии и задней нижней мозжечковой артерии, которые наиболее часто поражаются при гипертонической болезни и являются источниками кровоизлияния.

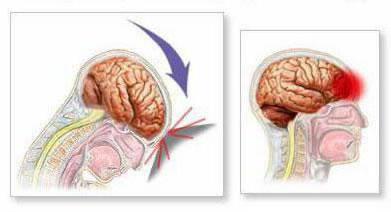

В отличие от геморрагических инсультов супратенториальной локализации, при которых повреждение мозга обусловлено рядом патологических процессов (снижением регионарного мозгового кровотока, церебротоксическим эффектом продуктов распада внутримозговой гематомы, апоптозом, воспалением и т.д.), при геморрагических инсультах мозжечка основным фактором в патогенезе заболевания является масс-эффект и связанные с ним дислокация ствола мозга и окклюзионная гидроцефалия.

Ограниченный объем задней черепной ямки (93 – 154 см3) и близость расположения ствола головного мозга являются причиной того, что критический размер гематомы, при повышении которого развивается дислокация ствола, составляет всего 14 см3. Такое расположение гематомы обуславливает, как правило, бурное клиническое течение заболевания с развитием характерной неврологической симптоматики поражения мозжечка, ствола и острой окклюзионной гидроцефалии.

В зависимости от преимущественной локализации мозжечковые кровоизлияния подразделяются на полушарные и гематомы червя. Гематомы располагаются в полушариях мозжечка у 55% больных, у 45 гематомы распространяются на червь. Пи поражении червя мозжечка чаще происходит прорыв гематомы в IV желудочек и развивается окклюзионная гидроцефалия. Потому клиническое течение заболевания при медиальном распространении кровоизлияния, как правило, более тяжелое, чем у больных с изолированным полушарным расположением гематомы.

Диагностика. Для гипертензивных гематом мозжечка характерно острое и реже подострое течение заболевания. Неврологическая картина заболевания складывается из (1) симптомов поражения самого мозжечка, (2) наличия и степени выраженности компрессии и дислокации ствола мозга, (3) наличия кровоизлияния в IV желудочек (возможно распространение крови в III и боковые желудочки), (4) развития окклюзионной гидроцефалии. Как упоминалось ранее, уже при объеме гематомы 14 см3 может развиваться компрессия и дислокация ствола мозга, а при расположении гематомы в черве – вентрикулярное кровоизлияние и окклюзионная гидроцефалия.

У подавляющего числа пациентов имеется общемозговая симптоматика различной степени выраженности. Менингиальный синдром наблюдается у 88% больных. Мозжечковые симптомы в виде нистагма различной направленности и выраженности, дизартрии, атаксии, снижения мышечного тонуса на стороне гематомы выявляли у 77% пациентов. Стволовую симптоматику в виде нарушений бодрствования, поражения III – XII черепно-мозговых нервов, нарушения мочеиспускания и/или дефекации, появления диагонального и ротаторного нистагма, парезов, патологических стопных рефлексов и других симптомов определяли у 80% больных. Специфические клинические проявления поражения мозжечка и ствола головного мозга у пациентов без нарушения сознания наблюдали у 37% больных, что позволяет локализовать патологический процесс уже при первичном осмотре больного. У 61% пациентов с геморрагическим инсультом мозжечка имеется нарушение бодрствования от оглушения до комы, что затрудняет топическую диагностику заболевания.

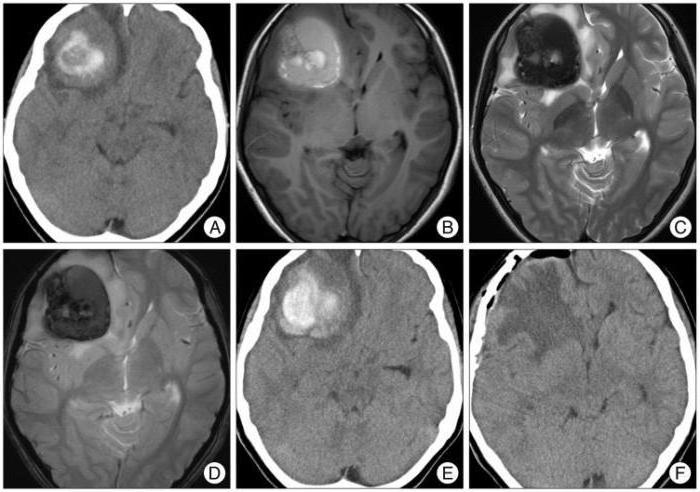

С внедрением в клиническую практику рентгеновской компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) значительно возросла выявляемость кровоизлияний в мозжечок. Применение методов нейровизуализации позволяет установить как сам факт кровоизлияния, так и его локализацию, объем внутримозговой гематомы, наличие и выраженность дислокации ствола, окклюзионной гидроцефалии, вентрикулярного кровоизлияния.

Наличие и выраженность поперечной дислокации на уровне задней черепной ямки определяют по характеру сдавления и смещения IV желудочка. Аксиальную дислокацию оценивают по деформации околостволовых цистерн – четверохолмной и обходной. Размеры желудочков оценивают с помощью вентрикуло-краниальных коэффициентов (ВКК).

Рентгеновская компьютерная томография (КТ) является методом выбора в остром периоде кровоизлияния из-за ее высокой чувствительности к гемоглобину в этой фазе заболевания и небольшой длительности исследования. для ранней диагностики гематом МРТ традиционно считается менее чувствительным и специфичным методом, чем КТ, так как в 1-е сутки в области гематомы дезокси- и метгемоглабин практически отсутствуют, в связи с чем сигнал от кровоизлияния имеет характеристики, близкие к нормальному мозгу, и четкая визуализация гематомы затруднена.

Появление современных МР-томографов с силой поля более 1,5 Тесла позволило решить эту проблему и выявлять кровоизлияния уже в 1-е сутки от начала заболевания. МРТЬ более информативна при диагностике подострого и хронического кровоизлияний. Магнитно-резонансная ангиография в ряде случаев позволяет обнаружить причину кровоизлияния, например, сосудистую мальформацию.

Пациентам моложе 45 лет при неровных контурах кровоизлияния, разной плотности его сгустков, локализации гематом в субкортикальных отделах полушарий, в верхних отделах червя мозжечка для исключения сосудистой мальформации целесообразно проведение церебральной ангиографии. У пожилых пациентов с кровоизлияниями, расположенными в глубинных отделах полушарий мозжечка, частота встречаемости сосудистых мальформаций низкая. В таких случаях проведение церебральной ангиографии, как правило, не требуется.

Все больные с геморрагическим инсультом мозжечка подлежат госпитализации. При тяжелом течении заболевания, развитии бульбарного синдрома, дыхательных нарушений, острой сердечно-сосудистой недостаточности необходима госпитализация пациента в реанимационное отделение, искусственная вентиляция легких, коррекция сердечно-сосудистых нарушений, противоотечная терапия.

Хирургическое лечение. Показания к операции: гематомы мозжечка объемом 14 см3 и более или максимальный ее диаметр более 3 см, сдавление ствола мозга, развитие окклюзионной гидроцефалии. Абсолютным противопоказанием для хирургического лечения больных с геморрагическим инсультом мозжечка считают угнетение бодрствования до глубокой или запредельной комы, сопровождающееся нестабильной гемодинамикой, выраженное разрушение ствола головного мозга. Относительные противопоказания к хирургическому лечению такие же, как и при геморрагическом инсульте другой локализации: тяжелая коагулопатия, некомпенсированный сахарный диабет, сердечнососудистая, легочная, почечная недостаточность и другие тяжелые соматические заболевания, возраст больных более 70 – 75 лет.

Наиболее распространенным методом хирургического лечения геморрагического инсульта мозжечка является декомпрессивная трепанация задней черепной ямки и удаление гематомы. Такая операция позволяет быстро удалить кровоизлияние, снизить внутричерепное давление, выявить и удалить возможную сосудистую мальформацию. К недостаткам этого хирургического вмешательства можно отнести относительную длительность и травматичность, а, следовательно, более высокую частоту развития послеоперационных осложнений. Тем не менее, у больных с развернутой картиной сдавления ствола, развитием острой окклюзионной гидроцефалии экстренная декомпрессия задней черепной ямки и удаление гематомы – операция выбора.

При сочетании дислокации ствола с окклюзионной гидроцефалией для устранения последней проводят наружное дренирование желудочков или отведение цереброспинальной жидкости в большую затылочную цистерну (операция Торкильдсена). Открытое удаление гематомы производят больным в тяжелом состоянии со снижением уровня бодрствования от оглушения до комы и наличием других признаков сдавления ствола головного мозга. С учетом относительных противопоказаний открытая операция может быть заменена менее травматичной пункционной, с использованием методов стереотаксиса или нейроэндоскопии, но только при компенсированном состоянии больного и отсутствии необходимости быстром создании наружной декомпрессии структур задней черепной ямки.

В последние 20 лет в лечении геморрагического инсульта мозжечка получили распространение малоинвазивные методики удаления гематом: пункционная аспирация с использованием стереотаксиса, видеоэндоскопии, локального фибринолиза. Применение пункционных операций оправдано у пациентов с гематомами объемом 14 см3 и более без нарушения бодрствования и выраженной дислокации ствола. Для точного попадания в полость гематомы используют безрамную нейронавигацию или рамный стереотаксис. Подострые кровоизлияния, значительная часть которых имеет жидкую консистенцию, можно эффективно удалять с помощью эндоскопа, а при удалении острых гематом, состоящих из плотных сгустков, более оправдано пункционное дренирование с проведением локального фибринолиза. При развитии у больных начальных признаков окклюзионной гидроцефалии для устранения последней пункционное удаление гематомы целесообразно сочетать с дренированием желудочков мозга.

Основной причиной развития окклюзионной гидроцефалии является сдавление IV желудочка при дислокации ствола головного мозга, что наблюдается преимущественно у больных с объемом гематом 14 см3 и более. Основным хирургическим методом лечения таких пациентов является удаление гематомы. У тех больных с гипертензивными гематомами мозжечка, объем которых менее 14 см3, не вызывающей дислокации ствола, но с развитием окклюзионной гидроцефалии, обусловленной прорывом гематомы в IV желудочек и развитием гемотомпонады – основным методом хирургического лечения является наружное дренирование желудочков. При проведении наружного вентрикулярного дренирования большинству больных показан мониторинг внутричерепного давления для чего используют специальные датчики с возможностью сброса цереброспинальной жидкости в резервуары.

Консервативное лечение эффективно у больных с кровоизлияниями объемом менее 14 см3, не сопровождающимися нарушением бодрствования, дислокацией ствола и окклюзионной гидроцефалией.

Источник

- 22 Июня, 2018

- Неврология

- Волощук Наталя

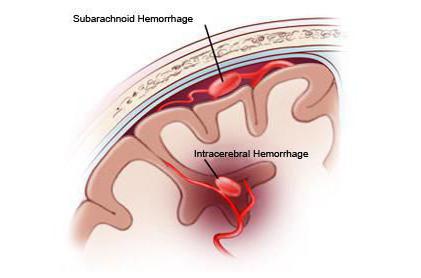

Гематома головного мозга представляет собой повреждение этого органа, которое может возникнуть в результате удара или ранения, способствующих скоплению крови в определенном месте из-за разрыва сосудов. Данная патология имеет несколько разновидностей, различных между собою. Одна из них — внутримозговая гематома. В этом случае необходимо медицинское вмешательство, во избежание возникновения риска развития осложнений. Что представляет собой гематома и как ее лечить, расскажет данная статья.

Описание

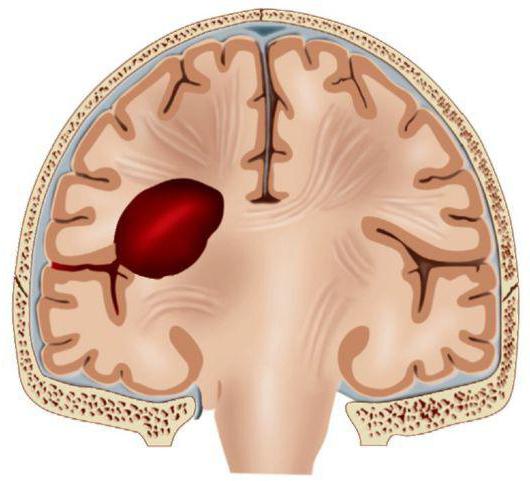

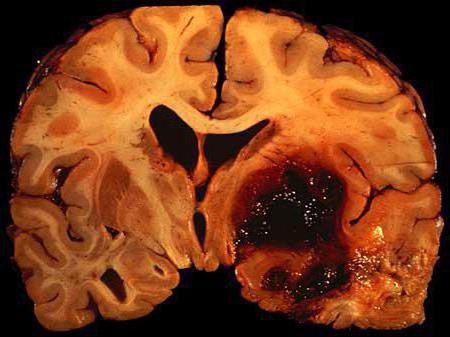

Локальное скопление крови в мозговом веществе, что оказывает повреждающий, смещающий и сдавливающий эффект на ткань, расположенную вблизи, носит название внутримозговой гематомы. Иногда она может содержать детрит. В гематоме может быть от одного до ста миллилитров крови, она увеличивается в размерах на протяжении трех часов после того, как началось кровотечение. У людей, страдающих нарушениями свертываемости крови, этот процесс может протекать и дольше. Гематома сдавливает ткани мозга, что приводит к некрозу. Болезнь сопровождается высоким внутричерепным давлением. Острая внутримозговая гематома большого размера провоцирует развитие дислокационного синдрома. Кровотечение приводит к спазму сосудов и ишемии. Ишемия вызывает патологические изменения в других областях головного мозга.

Этиология

Гематома внутри мозга может появиться в результате травмы или как следствие иных заболеваний у людей любого возраста, пола и национальности. Но пик развития недуга приходится на период от тридцати пяти до пятидесяти лет. Чаще всего он наблюдается у мужчин. В 14 % случаев патология касается мозговых желудочков, приводя к кровоизлиянию в них. Это очень опасно. В некоторых случаях патология сочетается с иными видами гематом головного мозга.

Причины

Внутримозговая гематома, стадии развития которой мы рассмотрим ниже, возникает в результате разрыва сосудов. Причинами этого процесса могут быть:

— травмы или токсические поражения мозга;

— заболевания, при которых нарушена свертываемость крови, например гипертония или лейкемия;

— заболевания сосудов, например, ревматизм и волчанка;

— образование кровотечений из метастаз при онкологии;

— результаты операций с использованием шунтирования;

— расширение просветов сосудов, АВМ головного мозга и прочее.

Но это еще не все. Могут образовываться также спонтанные внутримозговые гематомы, причины образования которых на сегодняшний день неизвестны. Медицина предполагает, что это происходит вследствие изменений стенок сосудов, наблюдающихся при атеросклерозе. Обычно это происходит в пожилом возрасте и при гипертонической болезни. Наиболее распространенными причинами недуга являются травмы черепа, гипертония и патология сосудов. Спонтанные внутримозговые гематомы могут возникнуть также в результате артериальной гипертензии, инсульта и гиперкапнии.

Виды

Внутримозговая гематома имеет несколько типов в зависимости от ее месторасположения, размера и этиологии. Рассмотрим наиболее популярную классификацию.

1. В зависимости от месторасположения бывают:

— кортико-субкортикальная или латеральная внутримозговая гематома. Располагается в белом веществе полушарий и распространяется в кору и субдуральное пространство;

— субкортикальная или лобарная гематома. Находится в белом веществе полушарий мозга;

— центральная или медиальная внутримозговая гематома. Находится ближе к середине ограды. Она проявляется в виде нарушений движений в конечностях, которые находятся в противоположной стороне от очага. Зачастую возникает кома;

— гематома мозжечка;

— гематома мозгового ствола.

2. По размеру принято выделять:

— маленькие гематомы, размер которых колеблется от полутора до трех сантиметров в диаметре;

— средние гематомы, размер которых составляет от трех до четырех с половиной сантиметров;

— большие, размер которых превышает четыре с половиной сантиметра в диаметре.

3. По времени образования выделяют:

— первичные, что происходят сразу после травмы;

— отсроченные, что появляются спустя сутки после травмы.

4. По формам течения бывают:

— острая гематома. Угрожает сдавливанием головного мозга в первые трое суток после кровоизлияния;

— подострая. Сдавливание мозга происходит с четвертого по четырнадцатый день;

— хроническая внутримозговая гематома. Возникает по прошествии двух недель или более после кровоизлияния.

Также гематомы могут быть одиночными или множественными. В общем, разновидностей немало.

Стадии

Следующий момент. В медицине принято считать, что внутримозговая гематома стадии развития имеет следующие:

- Первый этап. Характеризуется появлением некротических участков в головном мозге уже через несколько часов после того, как произошло кровоизлияние. При этом сдавливание мозга наблюдается незначительное, а границы гематомы являются четкими.

- Вторая стадия. Через сутки после кровоизлияния можно выделить несколько зон поражения. В центре гематомы в кровяной массе, которая не имеет формы, образуется сгусток, в быстром темпе соединяющийся со стенкой полости. Кровь становится бурой, так как в ней образуется гемосидерин. В зоне, находящейся рядом с гематомой, погибают практически все составляющие нервной паренхимы. Происходит разрастание тканей, покрывающих внутреннюю поверхность сосудов, образуются зернистые шары, ретикулярные волокна соединяются с периваскулярной зоной. В промежуточной зоне происходит деформация нервных клеток и сосудов. Постепенно все участки заполняются зернистыми шарами.

- Внутримозговая гематома на третьей стадии характеризуется тем, что массы крови и некротические участки начинают рассасываться. Появляются коллагеновые волокна.

- Разрастающаяся соединительная ткань изолирует очаг кровоизлияния, формируя рубец. Если гематома была крупной и глубинной, формируется киста. Рубцовая ткань может включать в себя и сосуды, это приводит к нарушению в белом веществе мозга кровообращения, распространяющегося в мозговые желудочки. Эти нарушения могут спровоцировать внутримозговой инсульт. Потому гематомы так опасны для здоровья и жизни человека.

Самый тяжелый период при гематоме — первые три недели заболевания. Связано это с нарастающим отеком, который становится причиной летального исхода. Также в это время присоединяются имевшиеся ранее осложнения, например, диабет, пневмония и другие. Поскольку пациент обездвижен в этот период, может произойти тромбоэмболия артерии легкого. Если человек выживает, то по прошествии трех недель после кровоизлияния наблюдаются последствия поражения мозга, которые в будущем определяют степень инвалидности пациента.

Симптомы

При образовании гематомы у больных появляется головная боль и головокружение, тошнота. Может нарушиться сознание и наступить кома. Иногда этому предшествует психомоторное возбуждение. Очень часто внутримозговая гематома вызывает нарушение чувствительности, эпилептические приступы, расстройство речи, брадикардию, вестибулярную атаксию, косоглазие, повышение давления и прочее. Симптомов более чем достаточно. Отсроченная гематома проявляется в том, что состояние больного не улучшается, оно также может ухудшиться через сутки и более после кровоизлияния.

Диагностика

Современная медицина способна не только диагностировать развитие гематомы, но и установить причину ее появления. Главным методом исследования считается КТ и МРТ мозга. Также используется ангиография мозга в сочетании с МРА. Важным моментом при диагностике является то, что необходимо отличать гематому от кисты, опухоли, абсцесса и инсульта.

Терапия

Лечение внутримозговой гематомы происходит двумя способами: консервативным или хирургическим. Какой из них нужно применить, выбирает нейрохирург. Если размер гематомы составляет менее трех сантиметров, ее лечат медикаментозным способом, используя препараты, что уменьшают проницаемость сосудов. Параллельно проводят профилактику тромбоэмболии и высокого давления. Оперативное лечение проводится при большем ее диаметре, когда у человека нарушено сознание и ярко выражена симптоматика. Нейрохирург проводит транскраниальное удаление гематомы, эндоскопическую эвакуацию или стереотаксическую аспирацию. Если гематомы множественные, удаляют только одну из них, которая имеет большие размеры.

Консервативное лечение

Терапия медикаментами требует проведения процедур еще до момента госпитализации больного. Прежде всего, оценивают внешнее дыхание и деятельность сердечно-сосудистой системы. Давление у больного обычно повышено, поэтому его нужно нормализовать. В стационаре лечение внутримозговой гематомы направлено на снижение отека мозга. Для этого применяют гемостатические средства. Для лечения внутримозгового инсульта гематомы, нормализации внутричерепного давления применяют осмодиуретики, барбитураты, а также коллоидные растворы.

Оперативное вмешательство

Операции преследуют цель – спасти больному жизнь, поэтому их проводят чаще всего в ближайшее время после образования гематомы. Нельзя проводить хирургическое вмешательство в том случае, когда больной находится в коме, поскольку смертность в этом случае составляет 100 %. Обычно операцию назначают пациентам с лобарными и латеральными гематомами большого диаметра. В ходе оперативного вмешательства может понадобиться дренирование мозговых желудочков.

Прогноз

Внутримозговая гематома может иметь очень неблагоприятные результаты. В каких случаях? При прорыве кровоизлияния в мозговые желудочки с отеком и дислокацией мозга. В этом случае возможен даже смертельный исход. С такой патологией умирает около 15 % людей. 70 % пациентов приобретают неврологический дефицит, что ведет к инвалидности. В общем, прогноз зависит от размера и месторасположения внутримозговой гематомы головного мозга, возраста больного и наличия у него сопутствующих заболеваний. Также имеет значение длительность нарушения сознания, своевременно поставленный диагноз и лечение.

Профилактика внутримозговой гематомы

И напоследок. Внутримозговая гематома последствия может иметь крайне негативные. Это говорит о большом значении профилактических мер. В первую очередь, это — ранняя диагностика и лечение медицинскими препаратами гипертонии для снижения риска возникновения кровоизлияния на 50 %. Также нужно устранить все предпосылки развития гипертонического заболевания и инсульта. Врачи рекомендуют не только осторожно и бережно к себе и своему телу относиться, но и к людям, что нас окружают, чтобы не допустить травмирующей ситуации. Также необходимо внимательно относиться к неврологическим и урологическим проблемам, следить за свои кровяным давлением и вовремя проходить медицинское лечение, если оно требуется. Для постановки точного диагноза гематомы требуется КТ в сочетании с МРТ. Лечение должно быть незамедлительным, активным и комплексным. Правильно спланированные меры профилактики могут предотвратить появление осложнений и инвалидности, как результат кровоизлияния.

Гематома внутри мозга может располагаться в любых участках, иметь разные формы и объемы. От этого зависит проявление симптомов, диагностика и дальнейшее лечение. Важно помнить о том, что кровоизлияние в мозг является серьезной проблемой, приводящей к инвалидности или смертельному исходу. Поэтому важно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не травмировать головной мозг и вовремя обращать внимание на наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, проводить их адекватное лечение. Все эти действия могут сохранить не только здоровье, но и спасти жизнь. Одним словом, заботьтесь о себе, берегите свое здоровье.

Источник