Гематома свода черепа это

- 1 Августа, 2018

- Ортопедия и травматология

- Наталья Пенчковская

При травмах головы в результате аварии и при заболеваниях сосудов в полости черепа могут образовываться скопление крови. В итоге может появиться внутричерепная гематома. По-другому ее еще называют кровяная опухоль. Этому способствуют также инсульт, аневризма, истончение сосудов.

Самым опасным является то, что внутричерепная гематома оказывает влияние на сам мозг, сильно сдавливая его. Также неприятным моментом считаются клинические проявления, которые при травме головы дают о себе знать не сразу, а через некоторое время.

Даже при небольших ударах могут образовываться скопления крови, угрожающие жизнеспособности человека. Они требуют немедленного обращения к специалисту и своевременного лечения. Зачастую внутричерепные гематомы убирают при помощи оперативного вмешательства.

Причины возникновения

Кровотечение внутри полости черепа возникает по многим причинам. Это может быть травма головы, сопровождающаяся ушибом головного мозга, перелом костей черепа. Многие болезни сосудов приводят к истончению их стенок. Сильное давление крови способствует заполнению свободного места в черепе и сдавливанию тканей мозга.

Геморрагический инсульт, поражение сосудов при атеросклерозе, ангионевротические нарушения также приводят к таким последствиям. Кровь может скапливаться из-за поврежденных капилляров, страдающих повышенным уровнем проницаемости.

Также причинами внутричерепной гематомы бывают опухоли мозга или перенесенные инфекционные заболевания, болезни крови и печени, прием таких лекарственных препаратов, как антикоагулянты, одно из аутоиммунных заболеваний.

Признаки образовавшейся гематомы

При внутричерепной гематоме симптомы можно почувствовать не сразу. В этом ее основная опасность. Также из-за разных видов скопления крови и возрастных особенностей человека признаки имеют различный характер.

При гематомах, располагающихся между костью черепа и оболочкой мозга, проявления очень быстро дают о себе знать. Человек ощущает сильную боль давящего характера, постоянное чувство сонливости, наблюдается путаница в сознании. Случаются эпилептические приступы или мышечные параличи. Люди могут внезапно терять сознание. Если такая полость имеет объем от 150 мл, то у человека наступает летальный исход.

Есть гематомы, которые вызваны разрывом вены. Симптомы проявляются очень медленно. У малышей может постепенно увеличиваться объем головы. Возникает тошнота и рвота. Бывают судороги и обмороки. Может расшириться со стороны гематомы глазной зрачок. Если в голове произошел разрыв аневризмы, то возникшее резкое болевое ощущение напоминает удар ножом.

Общие для всех видов кровоизлияний считаются болевые ощущения в голове, тошнота и рвота, частые головокружения, иногда замедленность речи и спутанность в сознании. Зрачки глаз имеют различную величину. Постоянная сонливость и слабость в руках и ногах с какой-то одной стороны тела. При особо сильных скоплениях крови человек впадает в коматозное состояние, частые судорожные приступы.

Самым достоверным симптомом является потеря сознания и периоды просветления, когда кажется, что стало намного легче. Также могут прыгать показатели артериального давления (гипертония, брадикардия, эпиприступы).

Обнаружив у себя внутричерепную гематому по признакам, описанным выше, нужно немедленно обратиться в больницу для получения консультации. Затягивание может пагубно отразиться на жизненных функциях организма.

Виды гематом черепа

Различаются внутричерепные гематомы по относительной протяженности проявлений, размерам и расположению в голове. Локализуются они около самого мозга, костей черепа и оболочек.

По времени подразделяются на острые, подострые и хронические. При остром процессе признаки проявляются уже в первые несколько суток. Подострые – в течение 3-х недель, а хронические – еще позже.

Размеры гематом имеют тоже большое значение при оказании помощи. Малые скопления крови – до 50 мл, средние достигают 100 мл, а большие имеют объем свыше 100 мл.

Расположение кровяных опухолей тоже различное:

- Над твердой оболочкой мозга локализуются эпидуральные;

- Между самим серым веществом и его оболочкой располагаются субдуральные.

- Также различают внутримозговые и внутрижелудочковые. Эти гематомы находятся непосредственно в веществе мозга.

- Существуют гематомы, образовавшиеся возле ствола головного мозга.

Образуются гематомы и в процессе геморрагического пропитывания. При этом стенки сосудов находятся в целостном состоянии.

Как проводится диагностика?

Обнаружение кровяного скопления в мозгу дело непростое. При подозрении на внутричерепную гематому диагностика начинается с рентгеноскопического снимка. Такое исследование актуально, если имела место травма головы. Целью данного исследования будет выявление переломов костей черепа, трещин и осколков костей.

Также проводятся при внутричерепной гематоме исследования с помощью МРТ (магнитно-резонансной терапии) или КТ (компьютерной томографии). Такие методы позволяют получить подробные сведения о состоянии головного мозга, получая его изображение в различных ракурсах.

Обследования совершенно безболезненные. Изображения получаются с помощью воздействия магнита и радиоволн. Могут назначить еще эхоэнцефалографию головы.

Когда нужно спешить к врачу?

Если удар по голове был настолько значительным, что присутствовала потеря сознания, то нужно немедленно идти к врачу. Ведь симптомы не всегда проявляются сразу. Зная признаки гематомы, пострадавший должен наблюдать за своим состоянием и обязательно рассказать родным или сослуживцам, так как часто нарушается сознание, может наблюдаться потеря памяти. Человек, получивший удар, может даже не вспомнить об этом.

Поэтому родственникам нужно тоже быть внимательными и следить за изменениями в состоянии больного. При первых проявлениях гематомы нужно спешить к врачу и пройти необходимое обследование. Ведь угрозу жизни представляет любая внутричерепная гематома.

Лечение

Такие кровоизлияния убираются только хирургическим путем. Тип операции выбирается врачом в зависимости от расположения, размера и характера гематомы. Если кровь находится в жидком состоянии и собрана в определенном месте, то в ходе операции хирург делает в черепе фрезевое отверстие и отсасывается кровь.

Если гематома большого размера и образовались в полости сгустки, то проводится трепанация черепа. В ходе операции вычищается полость в открытом состоянии.

Существуют небольшие субдуральные гематомы, проходящие бессимптомно, не требующие операционного вмешательства. Их лечат с помощью мочегонных средств и кортикостероидов. Нужно контролировать состояние больного, чтобы исключить отек мозга.

Послеоперационная реабилитация

Часто после такого рода хирургических вмешательств наблюдаются судороги. Они могут начаться даже через год после травмы. Это сопровождается потерей памяти, рассеиванием внимания, головной болью. После сильных травм и длительных операций реабилитационный период всегда продолжительный.

Но если набраться терпения и следовать всем рекомендациям врача, то можно уже через полгода восстановиться полностью. У детей этот процесс занимает намного меньше времени. Нужно больше времени отдыхать, не перегружаться в течение дня. Водить машину и заниматься спортом нельзя в период восстановления. Алкоголь также категорически запрещен.

Так как сознание и память могут быть с провалами, то нельзя принимать важных решений, все нужно записывать и советоваться с близкими.

Последствия гематомы

После образования внутричерепной гематомы последствия могут быть даже после удачно сделанной операции. Длительное время проявляются остаточные явления. Это головокружения, амнезия (частичная или полная потеря памяти), боли в голове, слабость во всем теле. Нередко черепно-мозговая травма заканчивается таким осложнением, как эпилепсия. Так что, после первого же приступа нужно начать принимать соответствующие лекарственные средства.

Частыми последствиями черепно-мозговой травмы и операций на мозгу является снижение интеллекта, которое с течением времени усугубляется. Но это только в сложных случаях, если гематома была крупная. Зависят последствия еще и от месторасположения скопившейся крови в мозге.

Источник

Гематома

подкожной

жировой клетчатки имеет вид «шишки» за

счет фиброзных перемычек между кожей

и сухожильным шлемом.

Гематома

в подапоневротической

клетчатке

имеет уплощенный вид за счет отслоения

сухожильного шлема кровью от подлежащей

кости.

Гематома

в поднадкосничной

клетчатке

повторяет форму кости.

Скальпированные

раны головы представлены единым блоком

фрагментов кожи, подкожной клетчатки

и сухожильного шлема. Флегмоны

подапоневротической клетчатки ограничены

пределами лобно-теменно-затылочной

области.

Границы

височной области: Спереди

– лобный отросток скуловой кости и

скуловой отросток лобной кости.Сзади

и сверху – верхняя височная линия.Снизу

– скуловая дуга.

Слои

височной области

Кожа:

тонкая, в переднем и нижнем отделах

легко смещаемая; подкожная жировая

клетчатка; сосудисто-нервный пучок (а.

temporalis

superficialis

из наружной сонной и её ветви, ушно-височный

и лицевой нервы); височная фасция;

височная мышца; подмышечная клетчатка;

надкостница рыхло связана с костями

черепа; кость не имеет диплоэтического

вещества.

Область

сосцевидного

отростка

Слои:

кожа, подкожная клетчатка (с задней

ушной артерией, веной и нервом), задняя

ушная мышца и малый затылочный нерв,

надкостница и кость. Сосцевидная

область

ограничена контурами сосцевидного

отростка и частично прикрыта ушной

раковиной. Вертикальной линией, проходящей

от верхушки отростка к середине основания,

и горизонтальной линией, делящей

вертикаль пополам, сосцевидная область

делится на четыре

квадранта.

В

передне-верхнем квадранте проецируется

сосцевидная пещера (antrum

mastoideum);

ниже проходит канал лицевого нерва; в

задне-верхнем квадранте проецируется

задняя черепная ямка; в задне-нижнем –

сигмовидный синус.

В

данной области производится трепанация

сосцевидного отростка при гнойном

мастоидите. Для проведения трепанации

ориентируются на так называемый

трепанационный треугольник (треугольник

Шипо). Надкостница в данном треугольнике

рыхло прилежит к кости и легко отслаивается.

Границами

треугольника Шипо

являются: сверху – продолжение скуловой

дуги и область сосцевидного отверстия

(место впадения вены в сигмоидальный

синус), спереди – задний край наружного

слухового прохода и костный выступ

(spina

supra

meatum),

сзади – сосцевидный гребешок (crista

mastoidea).

Трепанация

сосцевидного отростка выполняется

строго параллельно задней стенки

наружного слухового хода!

Особенностью

кровоснабжения

лобно-теменно-затылочной области

являются радиальность хода сосудов,

восходящий ход артерий (лоскут при

костно-пластической трепанации должен

быть обращен основанием книзу), возможна

пульсация поверхностно расположенных

ветвей наружной сонной артерии, богатой

анастомозами (при повреждении этих

ветвей – сильнейшее кровотечение!).Сосуды

широко анастомозируют между собой и с

сосудами противоположной стороны.

Внутреннее

основание черепа

разделено на три черепные ямки: переднюю,

среднюю и заднюю.

3. Анатомо-хирургическое обоснование оперативных методов лечения выпадения прямой кишки

Состояние

при котором кишка выворачивается наружу

через задний проход. Существует несколько

методов хирургического лечения и

применяютсяони в зависимости от формы

выпадения: 1. Операции, суживающие задний

проход. 2. Пластические операции на

тазовом дне. 3. Резекция прямой или

сигмовидной кишки. 4. Внутрибришинные

ретропексии. В настоящее время при

изолированном выпадении заднего прохода

применяют операцию Миллигана-Моргана,

включаюшую в себя суживание заднего

прохода. При выпадении прямой кишки

чаще выполняют внутрибрюшную ретропексию

по Коммелю-Зеренину. Суть операции

состоит в фиксации швами переднебоковой

поверхности сигмовидной и прямой части

толстой кишки к связкам и надкостницы

крестца. При выпадении и инвагинации

прямой и сигмовидной кишки производят

резекции этих частей с наложением

анастомозов конец в конец. Подобные

операции производят внутрибрюшинным

и брюшинно-промежностным доступами.

При

умеренной степени выпадения прямой

кишки применяют способ циркулярного

одномоментного иссечения слизистой

оболочки с геморроидальными узлами

(иссечение слизистой оболочки прямой

кишки по Лонгу) Техника вмешательства:1.

В прямую кишку вводят дилататор заднего

прохода. 2. Через него вводят аноскоп

для наложения на слизистую оболочку

кисетного шва, кисетный шов накладывают

на расстояние 5 см и более от зубчатой

линии, что определяется степенью

выпадения прямой кишки. 3. Вводят степлер,

головку его располагают над кисетным

швом; при помощи умеренного натяжении

кисета подвижную часть слизистой

оболочки затягивают в аппарат; при

нажатии ручки происходит автоматическое

отсечение и одновременное прошивание

скобками слизистой оболочки, в некоторых

случаях накладывают дополнительные

отдельные швы. В завершении операции

производят туалет слизистой и удаление

инструментов.

Источник

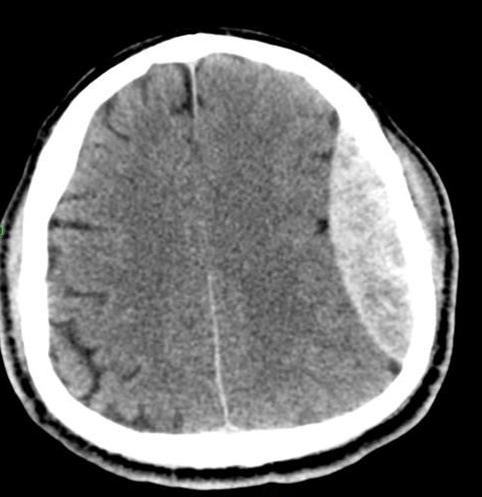

Внутричерепные гематомы и ушибы после травмы. Частота, причины

Самым критическим источником эффекта массы после травмы является кровотечение. Субдуральные гематомы. Наиболее распространенным объемным посттравматическим образованием является субдуральная гематома, которая образуется приблизительно у 20-40% пациентов с тяжелыми травмами головы. Это образование возникает в пространстве между твердой и паутинной оболочкой мозга на поверхности мозга, и является результатом повреждения пиальных вен и подлежащей паренхимы мозга. Так как она лежит на поверхности мозга, то приобретает серповидную форму.

Болезненные проявления субдуральных гематом связаны с быстрым возникновением эффекта массы, а также с повреждением паренхимы мозга под субдуральным пространством.

Эпидуральные гематомы. Проявления эпидуральных гематом в большей степени связаны с изолированным эффектом массы. Твердая мозговая оболочка срастается с внутренней пластинкой черепной кости как ламинат. В силу этого эпидуральное пространство (между твердой мозговой оболочкой и внутренней пластинкой) представляет собой потенциальное пространство, возникающее лишь при отрыве твердой мозговой оболочки от внутренней пластинки. По этой причине эпидуральные гематомы обретают форму линзы по мере отслоения твердой мозговой оболочкой кровью, создающей карман между внутренней пластинкой и твердой оболочкой.

Эпидуральные гематомы образуются при разрыве средней менингеальной артерии, вызываемом переломами височной кости, которая очень тонка и уязвима.

Эпидуральные гематомы также могут вызываться разрывами синусов твердой мозговой оболочки или переломами через диплоические пространства, что приводит к венозному кровотечению в эпидуральное пространство.

Эти гематомы чаще всего возникают в проекции дуральных синусов, в нижней части затылочно-теменной области и вдоль свода.

Эпидуральные гематомы являются, в большей степени, результатом повреждения черепа, а не мозга, хотя при этом вполне может быть и повреждение мозга. Болезненные проявления и смертельные исходы преимущественно связаны с эффектом массы сгустка и дислокацией мозга возможной при отсутствии контроля. Поэтому необходимо быстрое выявление и удаление эпидуральных гематом.

В те годы, когда не было средств визуализации, одним из диагностических признаков эпидуральных гематом был светлый промежуток.

На самом деле, этот «светлый промежуток» бывает примерно лишь у 1/3 пациентов с эпидуральными гематомами, он может наблюдаться и при других внутричерепных кровотечениях, что делает этот признак показательным, но неспецифическим.

Внутримозговые гематомы/ушибы. Повреждение самого мозга может вызвать внутримозговую гематому или ушиб мозга. Ушибы мозга относительно часты, встречаясь приблизительно в 20-30% случаев тяжелых повреждений мозга, но возникая также в значительном проценте среднетяжелых повреждений головы. Хотя такие повреждения типичны после закрытой травмы, они могут также возникать при проникающей травме, такой как огнестрельные ранения мозга. При закрытой травме ушибы мозга могут быть многочисленными. Ушибы мозга являются следствием сложного профиля передачи и взаимодействия или в пределах внутричерепного пространства. В результате ушибы нередко происходят в местах, удаленных от места удара, часто на противоположной стороне мозга — хорошо известное «противоударное» повреждение.

Ушибы мозга часто появляются при КТ через 12-24 часа, таким образом, данные персональной КТ головы у пациента с ушибом мозга могут быть нормальными. Единственной подсказкой к его наличию будет сниженный показатель Шкалы комы Глазго (ШКГ), когда ушибы головы выглядят как умеренная травма, но с ШКГ 9-13.

Ушибы состоят из областей пропитанной кровью ткани, в которых разрушен гематоэнцефалический барьер, что создает неоднородную зону поврежденной паренхимы мозга, перемешанной с излившейся кровью. По мере развития ушибов после повреждения, они не только становятся более заметными при КТ головы, но и могут вызвать нарастающий масс-эффект вследствие отека поврежденного мозга, кровотечения из разрушенных мелких сосудов, или сливаться, образуя зону внутричерепного кровоизлияния. Умеренные повреждения головы могут прогрессировать до тяжелых повреждений примерно в 10% случаев, а изначально небольшие ушибы и гематомы могут постепенно увеличиваться и приводить к быстрому ухудшению, даже у ранее бодрствовавших и оживленных пациентов, получивших явно нетяжелые повреждения головы.

Ушибы наиболее часто образуются в лобной и затылочной доле. При внезапном повороте головы эти области ударяются о шероховатую поверхность подлежащего основания черепа.

Следует помнить, что многие или даже все эти типы повреждений могут возникать одновременно.

Субарахноидальное кровоизлияние. Субарахноидальное кровоизлияние (САК) достаточно типично после травмы; фактически, наиболее частой причиной САК является травма. Так как кровь при таком кровоизлиянии распространяется диффузно, оно не вызывает эффекта массы, и поэтому не несет непосредственной угрозы для пациентов. Тем не менее, диффузный слой крови может способствовать спазму мозговых сосудов, хотя клиническая важность до сих пор неясна.

Посттравматическое субарахноидальное кровоизлияние работает, однако, как показатель тяжести повреждения. Пациенты с субарахноидальным кровоизлиянием имеют повышенную вероятность наличия других объемных повреждений. Шансы этих пациентов на проявление ушибов мозга увеличиваются до 63-77%, и у 44% пациентов с травматическим субарахноидальным кровоизлиянием разовьются субдуральные гематомы. Кроме того, пациенты с субарахноидальным кровоизлиянием имеют повышенный риск увеличения ВЧД и кровоизлияния в желудочки. Положительная прогностическая ценность травматического субарахноидального кровоизлияния (толщина слоя крови более 1 см или кровь в супраселлярной или обводной цистерне) для плохого исхода составляет 72-78%. В базе данных по травматической коме наличие травматического субарахноидального кровоизлияния удваивает долю смертельных исходов у пациентов с повреждениями мозга.

Кровоизлияние в желудочки мозга. После ЧМТ также наблюдается кровоизлияние в желудочки мозга. Основная роль заключается в отражении тяжести травмы. Кровь в системе желудочков может также предрасполагать к посттравматической гидроцефалии.

— Также рекомендуем «Вторичное повреждение мозга при черепно-мозговой травме. Механизмы»

Оглавление темы «Черепно-мозговая травма»:

- Черепно-мозговые травмы (ЧМТ). Эпидемиология, этиология

- Внутричерепные гематомы и ушибы после травмы. Частота, причины

- Вторичное повреждение мозга при черепно-мозговой травме. Механизмы

- Диффузные поражения головного мозга. Диффузное аксональное повреждение

- Тактика при черепно-мозговой травме у пациента. Прогноз

- Неотложные обследования при черепно-мозговой травме. Показания к КТ

- Хирургическое лечение внутричерепных гематом, ушибов. Показания

- Показания к трепанации черепа при черепно-мозговой травме. Операции

- Неврологическое лечение при черепно-мозговой травме. Коррекция внутричерепного давления (ВЧД)

- Альбумин при черепно-мозговой травме. Показания, эффективность

Источник