Гематома полученная на работе

Иногда, читая об очередных инициативах Минтруда РФ, задумываешься: чиновникам нечем заняться? Или надо изобразить бурную деятельность?

То предлагают оборудовать детские комнаты в офисах, то объявляют «теперь-то уж точно» (после пяти лет разговоров) о введении электронных трудовых книжек с 2020 года. Бумажные должны будут исчезнуть уже к 2027-му. Осталось установить порядок, при котором трудовые книжки определённый период будут храниться у работодателя, ведущего у себя электронный документооборот. При этом в Федерации профсоюзных организаций Кировской области «ВК» сообщили, что пока слабо представляют, как электронные трудовые книжки реализуют на практике. Тем более — где-то в глубинке, где не только Интернета, но и компьютеров на некоторых предприятиях нет. А если «полетит» сервер со всей базой данных — как потом начислять людям пенсии? Всё равно без параллельного заполнения бумажных книжек не обойтись.

И вот новое резонансное заявление руководства Минтруда: подготовлен законопроект о поправках в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работодателей по всей стране обяжут фиксировать любые травмы, включая микротравмы своих сотрудников. Ушибы, ссадины, шишки и тому подобное, что даже не повлекло за собой заметного расстройства здоровья и ухода на больничный.

Зачем? Пока что каждый человек имеет право на личную жизнь и не обязан отчитываться за неё на работе. Как уже иронизируют в соцсетях, у начальников появится законное право лапать сотрудниц.

Кругом опасность

Минтруд исходит из того, что любые микротравмы и инциденты — это сигнал: на участке или в подразделении возникла опасность, угрожающая жизни и здоровью сотрудников. При этом 70 — 75% всех инцидентов происходит из-за человеческого фактора, несоблюдения правил безопасности, охраны труда. По мнению чиновников, не хватает превентивных мер, которые бы помогали распознавать места, виды работ, условия, когда сотрудники могут получить серьезные травмы.

Видимо, в ведомстве считают, что тот, кто однажды случайно ударился ногой об угол стола, в дальнейшем её сломает. Тезис о предупреждении заболеваний также сомнителен, потому что симптомы может отличить от микротравм только хороший врач.

Масса вопросов возникает и к технологии учёта микротравм. А если на предприятии 500 или 1000 сотрудников? Это какой штат медиков надо содержать для ежедневных осмотров персонала!

Конечно, можно даже в офисе порезаться бумагой или стукнуться дверцей шкафа, но пока нет ни одного факта, свидетельствующего о том, что какому-либо работнику пришло в голову считать это производственной травмой, требовать учёта и материальной компенсации. А теперь, если закон примут, для этого появится правовое основание. Что уж говорить про рабочих на стройке, в леспромхозе, о спасателях или даже о спортсменах, у которых синяки, царапины и небольшие растяжения — ежедневный профессиональный риск. Однако напомним, что в рабочее время суды включают даже дорогу на работу и обратно.

А если руководитель не поверит, что ты получил синяк сегодня на работе, и откажется вносить его в журнал — что ты ему сделаешь, рискуя потерять рабочее место? Если же учёт будут вести по заявлениям самих работников, то реализация очередной инициативы Минтруда выглядит ещё сомнительнее.

Работодатели, комментирующие её в СМИ, говорят, что встречаются случаи, когда сотрудники, поработав месяц или два, специально себе наносят увечья в надежде получить материальную компенсацию. Для руководителя взыскание за чью-то травму на рабочем месте — просто беда.

— Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с источниками повышенной опасности, обязаны возместить причиненный моральный и материальный вред независимо от своей вины, если не докажут, что данный вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего, — говорят в прокуратуре Кировской области.

Нешуточные дела

Но даже без злого умысла работники часто не соблюдают технику безопасности, порой даже после замечаний. Руководитель может подстраховаться только подписями в бланке о прохождении соответствующего инструктажа, а некоторые берут и расписку о том, что сотрудник предупреждён и осознаёт риск. Если в случае инцидента не найдётся соответствующий документ, надзорные органы «врежут» по всей строгости закона.

Недавно в стране была нашумевшая история: в Кабардино-Балкарии восемь работников получили по новому автомобилю в качестве компенсаций за травмы, полученные на работе. Правда, есть сомнения в том, насколько серьёзными были травмы и каким образом они получены. Кировские инциденты заставляют усомниться в умысле пострадавших. Хотя выплаты тоже существенные.

Так, в прошлом году в Лузском районе нашей области 16-летнему подростку отрезало кисть руки на деревообрабатывающем станке. По решению суда предпринимателя обязали выплатить пострадавшему 250 тысяч рублей. В августе Ленинский районный суд города Кирова назначил наказание руководителю ООО «Строй-Стиль» в виде двух лет ограничения свободы и компенсации морального и материального вреда в 400 тысяч рублей за допуск к работе необученного сотрудника, которому раздробило лопатку.

Не всегда дело заканчивается штрафами. В январе в Кирове на жилой дом упал подъёмный кран, погиб его машинист. В причинении смерти по неосторожности обвиняли специалиста ООО «Кран-Сервис», который проводил экспертизу промышленной безопасности техники. Наказание — ограничение свободы на 1 год 9 месяцев. Летом на стройке с высоты двадцатого этажа упали и разбились насмерть двое рабочих. Установлено, что они работали с оборудованием кустарного производства, которое не имело ни паспорта, ни инструкции по эксплуатации. Директор строительной компании задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

А если работник не был трудоустроен официально, сможет ли он добиться компенсации? Если предприятие в принципе работало нелегально — допустим, на рубке леса или пилке дров? Понятно, что работодатель приложит все усилия к тому, чтобы избежать наказания. И это вполне возможно, особенно в отдалённых посёлках, где другой работы просто нет.

— Возможна ситуация, когда предприниматель с помощью угроз или подкупа пострадавшего сможет заставить его замолчать, — согласен руководитель областной госинспекции по труду Александр Бердинских. — Но в каждом конкретном случае производственной травмы проводится следствие, выяснение всех обстоятельств происшествия, опрос свидетелей и так далее. Серьёзную травму утаить от всех трудно. Допустим, согласится работник на 20 — 30 тысяч рублей за молчание, но разве это достаточная плата за утрату здоровья на всю жизнь? Кроме того, если причиной травмы стали условия труда на производстве, то когда-то пострадают и его коллеги.

Дело не только в синяках

Конечно, травматизм на производстве — дело уже не трудовой инспекции, а прокуратуры и регионального управления Следственного комитета. По данным последнего, в прошлом году в следственные подразделения поступило 70 сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 143 УК РФ (в 2016 г. было 81), и семь — о предусмотренных ст. 216 УК РФ (в 2016 г. — три). Было возбуждено 19 и окончено 21 уголовное дело по фактам производственного травматизма (ст. 143 и 216 УК РФ). В суд направлено девять, в том числе по факту гибели работника омутнинского МУП ЖКХ «Водоканал».

В первом полугодии 2018 года в следственные подразделения поступило 24 сообщения о преступлениях, предусмотренных ст. 143 УК РФ, и шесть — по ст. 216, возбуждено три уголовных дела, два уже в суде.

«Обеспечение безопасности труда — социальная ответственность работодателя». Это тема одного из «круглых столов», которые проходят сейчас в Кирове в рамках региональной конференции «Социальное партнерство как ресурс развития региона».

За год сотрудники трудовой инспекции провели 93 расследования по травмам и ранениям. Всего с начала года в Кировской области произошло восемь смертельных происшествий на производстве и 27 тяжелых несчастных случаев. В сельском и лесном хозяйстве — пять случаев, в строительстве и торговле — по три, по одному в сферах здравоохранения, водоснабжения, связи и транспорта. Среди причин травмирования лидирует неудовлетворительная организация производства работ, отмечают в трудинспекции. В этом году таких случаев двадцать, и показатель год от года практически не меняется.

— Во многом интересы работников и работодателей противоположны: прибыль — зарплата. Но по охране труда они как раз совпадают, — говорит Николай Тимшин, главный технический инспектор труда областной федерации профсоюзных организаций.

По словам Николая Павловича, его удивляет интерес СМИ к законопроекту о микротравмах на работе. Идея обсуждается специалистами уже второй год в рамках разработанной Минтрудом полномасштабной реформы, принципиально новой концепции охраны труда.

— Учёт микротравм сотрудников — всего лишь один из множества кирпичиков глобальной задачи по управлению рисками на производстве, — пояснил Тимшин «ВК». — Конечно, её реализация добавит головной боли работодателям, приведёт к увеличению отчётности и так далее. Но ничего глупого, я считаю, в этом нет.

Игорь НЕЛЮБИН.

Справка «ВК»

Согласно статье 227 Трудового кодекса Российской Федерации, к случаям травм на производстве относятся события, в результате которых пострадавшим работником (работниками) были получены: ушибы, порезы, переломы и другие повреждения каких-либо частей тела, включая, нанесенные работнику другим лицом; ожоги; тепловой или солнечный удар; утопление; обморожение; поражение излучением, молнией или электрическим током; укусы и другие телесные повреждения, которые были нанесены насекомыми или животными; повреждения вследствие разрушения конструкций, сооружений и зданий, взрывов, аварий, стихийных бедствий, землетрясений и других чрезвычайных обстоятельств. Как видите, уже учитывается лёгкая степень повреждения, не требующая обращения к врачу и не влекущая за собой серьезных сбоев в работе организма — те же царапины, ссадины, ушибы и т. д.

Для того чтобы полученную на рабочем месте травму признали производственной, необходимо точно установить место, где она произошла. Травма должна отвечать одному или нескольким из следующих условий: получена на территории работодателя при исполнении работником трудовых функций; произошла в течение рабочего времени, в которое также входит перерыв на обед и отдых; получена не на территории работодателя, но при выполнении заданий и поручений работодателя; произошла в пути на работу (в командировку) или обратно на транспорте работодателя либо на личном автомобиле, использование которого отражено в документах организации. Если работник был травмирован в пути на работу на личном транспорте и его использование в качестве служебного не зафиксировано в каких-либо рабочих документах, такая травма будет по закону признана бытовой. При этом действия работника должны быть правомерными, и он не должен находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.

Источник

Несмотря на то что любые синяки и кровоподтеки являются неприятными последствиями травм или заболеваний, далеко не всегда требуется вскрытие гематомы. При удачном стечении обстоятельств и медицинских факторов можно обойтись консервативными методами терапии, а вскрытие гематомы используется уже как одна из крайних мер.

Виды синяков

Любая гематома представляет собой скопление крови внутри мягких тканей, мышц или органов вследствие разрыва сосудов – обычно это происходит в результате травмы. Они могут быть как незначительными по размеру и степени выраженности, так и серьезными, которые способны сдавливать органы, вызывая риск развития осложнений. При негативном развитии событий на месте разрыва сосуда образуется новая соединительная ткань, возникает нагноение или нарушение функции соседнего органа, и наиболее опасными в этом смысле являются гематомы внутри черепа.

Классифицировать гематомы можно по нескольким критериям: по состоянию крови, по отношению к сосуду с кровотечением и по клиническим признакам (диффузные, ограниченные либо осумкованные), но наиболее важным признаком отличия является локализация травмы. Согласно этой классификации, виды внутреннего кровоизлияния могут быть следующими:

- подкожное;

- подслизистое;

- подфасциальное;

- межмышечное.

Также врачи обращают внимание на тяжесть повреждения: легкий синяк образуется в течение суток, не нарушает функцию конечности или области тела, и пропадает самостоятельно — без какой-либо хирургической операции. В любом случае даже при простой подкожной гематоме образуется отечность и инфильтрация тканей, а последующий застой крови придает поврежденной области синюшный оттенок, который в последующие дни сменяет цвет на более желтоватый.

При тяжелых травмах состояние пациента таково, что врачебное вмешательство требуется в обязательном порядке, иначе возникшие осложнения могут привести к необратимым последствиям и, в случае с черепно-мозговой гематомой, даже к летальному исходу.

Лечебные мероприятия

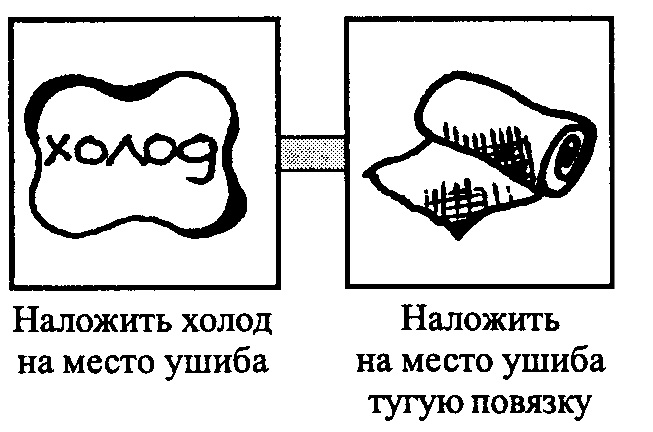

Любые терапевтические мероприятия при внутренних кровоизлияниях начинаются с оказания первой помощи. Если гематома расположена близко к поверхности кожи, в результате чего она легко визуально локализуется, эффективной экстренной мерой будет прикладывание к коже холодного объекта. Обращают внимание на то, что:

- Это может быть лед, завернутый в ткань, или бутылка с ледяной водой — в любом случае холод снимет болевой синдром и уменьшит приток крови через разорванный сосуд, благодаря чему и синяк впоследствии будет меньше.

- Второй необходимый шаг — обеспечение покоя травмированной области, особенно, если она расположена на подвижной части тела: руке, ноге или пальцах (стопах и кистях).

- Спустя несколько часов после повреждения есть смысл наложить давящую повязку, однако делать это надо умело, чтобы не затянуть ее слишком сильно. Если кровоподтек обширный и расположен подкожно, нельзя допустить нарушение его целостности, иначе с большой долей вероятности произойдет проникновение инфекции в кровоток.

- Дальнейшие действия зависят от тяжести гематомы и последствий, которые она вызвала: если этой обычный бытовой синяк, то достаточно будет использовать наружно мази и крема, однако при малейшем подозрении на сильные повреждения тканей лучше обратиться к специалисту.

Амбулаторные меры будут включать в себя, в первую очередь, диагностику — осмотр, пальпацию, рентгенограмму или сканирование МРТ. После чего будет принято решение о степени хирургического вмешательства и необходимости дальнейшей иммобилизации пострадавшей области (либо госпитализации пациента).

Консервативный метод

Существует целый перечень способов борьбы с гематомами без проведения операций, если состояние больного этому способствует. Комплекс доступных терапевтических мер выглядит следующим образом:

- аппликации мазей и кремов, обладающих противовоспалительным, охлаждающим и рассасывающим эффектами: Ибупрофен, Диклофенак, Кетопрофен, Пироксикам;

- наложение на пострадавшую зону тела лечебной пленки, способствующей более скорой регенерации и восстановлению кровотока;

- физиотерапия, включающая в себя самые разные процедуры: солевые ванночки, массаж, спиртовые компрессы, электрофорез, парафиновые аппликации и, конечно, ЛФК.

Не стоит пренебрегать этими мерами, потому что следование всем врачебным рекомендациям на дни и недели может ускорить процесс восстановления травмированных тканей. Конечно, если в диагнозе присутствует неврология — например, был поврежден лицевой нерв — о полном выздоровлении можно будет говорить нескоро.

Пункция

Пункция скопившейся крови — наименее сложная хирургическая операция, в том числе для самого пациента. Проводится она после предварительной диагностики, так как требуется выяснить, как глубоко распространяется гематома, не является ли она осумкованной и осталась ли кровь в жидком состоянии, пригодном для выкачивания. Перед проколом кожи место обрабатывается антисептиком. А пациенту — при необходимости — вводится обезболивающее, хотя процедура не является особенно болезненной.

Далее, в отекшую полость вводится игла с широким просветом, соединенная с трубкой или шприцем. И затем кровь удаляют, осторожно надавливая на края гематомы для стимуляции оттока. Следует учитывать, что:

Далее, в отекшую полость вводится игла с широким просветом, соединенная с трубкой или шприцем. И затем кровь удаляют, осторожно надавливая на края гематомы для стимуляции оттока. Следует учитывать, что:

- после завершения процедуры в полость другим шприцем вводятся лекарственные средства (антибиотики), после чего накладывается антисептическая давящая повязка;

- если повреждение сосудов было значительным, на их заживление может потребоваться больше времени, поэтому пункцию придется проводить несколько раз;

- при нормальном развитии ситуации сосуды закроются тромбами уже через несколько суток, и для ускорения результата будет полезно обрабатывать травмированную область мазями и проводить тепловые процедуры.

Вскрытие

Чистка полости от крови проводится при невозможности осуществления пункции, либо при необходимости в кратчайшие сроки обработать и продезинфицировать рану. Операция осуществляется в несколько этапов:

- организуется местная анестезия, область обрабатывается антисептиком;

- в условном центре отека проводится надрез, полость вскрывают;

- далее следует удаление сгустков крови, полость чистится и промывается антисептиком (чаще используют хлоргексидин или перекись водорода);

- если инфицирования не наблюдается, рана ушивается с установкой дренажа и затем туго бинтуется. Если полость гноится, проводится дренирование без ушивания разреза.

В подобных ситуациях обязательной является последующая антибиотикотерапия. А также комплекс всех консервативных методов лечения: покой, физиотерапия, использование лекарственных средств наружного применения. При наличии воспалительных процессов могут понадобиться противовоспалительные препараты и лекарства для снижения повышенной температуры.

Заключение

Успешность восстановительного процесса во многом зависит от самого пациента и соблюдения им всех рекомендаций и предписаний. На практике, зачастую эти терапевтические меры не выполняются, особенно, если травмированной была подвижная часть тела. Например, рука или нога, и пациент раньше времени начал ее нагружать и беспокоить. Кроме того, далеко не все больные полностью проходят предложенный курс лекарственной терапии, бросая его при первых признаках выздоровления.

Осторожно, видео содержит элементы операции, рекомендовано для аудитории 18+.

В большинстве случаев организму хватает сил, чтобы справиться без помощи с последствиями гематомы. Но при повреждении мышц или нервных каналов пренебрежение выбранной тактикой лечения может привести к неполному выздоровлению с частичной (реже – полной) потерей чувствительности или подвижности. В будущем, даже после полного выздоровления, следует опасаться рецидива в результате аналогичной травмы, и беречь пострадавшую область с особым вниманием.

Источник