Гематома на слюнной железе

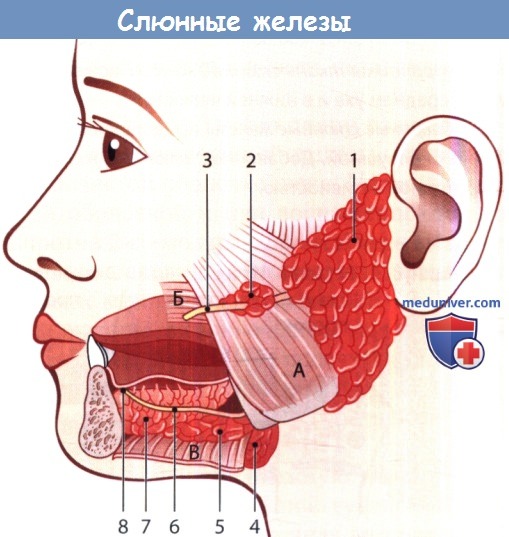

Причины, диагностика и лечение травмы слюнной железыТравматическое повреждение слюнных желез встречается редко. Околоушные слюнные железы имеют наиболее уязвимое расположение, поэтому они травмируются чаще всего. Проникающая травма чаще вызывает осложнения, чем тупая. Повреждение лицевого нерва чаще всего возникает после ножевых ранений, дорожно-транспортных происшествий, огнестрельных ранений и медицинских манипуляций. а) Диагностика. Для того, чтобы распознать потенциальное осложнение, требуется четко понимать анатомию поврежденной железы. Стенонов проток проходит над жевательной мышцей, вблизи от лицевой артерии и щечной ветви лицевого нерва. Затем он прободает щечную мышцу и входит в слизистую полости рта. Повреждения этих структур должны устраняться одновременно с ушиванием кожной раны. б) Лечение травмы слюнной железы. Для предотвращения формирования кисты слюнной железы при травме слюнной железы рекомендуется ушить ее капсулу, ушить рану и наложить сверху давящую повязку. Необходим тщательный контроль гемостаза. При повреждении лицевого нерва хирургическое восстановление его целостности выполняется незамедлительно. При закрытии дефектов выводного протока железы для определения ее дистального конца может использоваться введение в ее просвет метиленового синего, для определения проксимального конца необходимо отследить путь тока слюны (помешать этому может введение анестезиологом атропина или гликопирролата). Восстановление протока слюнной железы может проводиться тремя разными способами. При проникающей травме под контролем микроскопа накладывается анастомоз, для уменьшения натяжения тканей проток необходимо предварительно отсепаровать от окружающих тканей. Ушивание происходит на стенте. Если первичное закрытие дефекта невозможно, используется венозный трансплантат. Наконец, проксимальный конец протока можно подшить к слизистой оболочке полости рта. Если повреждение тканей железы было столь обширным, что никакое восстановление ее протока невозможно, можно постараться вызвать атрофию железы. Необходимо перевязать дистальный конец протока, перевести пациента на парентеральное питание, назначить антисекреторные препараты, наложить давящую повязку. в) Возможные осложнения. Если дефект протока слюнной железы не был устранен, повышается риск формирования сиалоцеле и кожных слюнных фистул. Уровень амилазы в сиалоцеле может превышать 10000 Ед/л. При формировании сиалоцеле можно прибегнуть к консервативной тактике лечения (инъекции ботулотоксина А, давящая повязка, антисекреторные препараты, аспирация слюны). Аналогичные хирургические и консервативные методы используются и при формировании слюнных фистул. В любом случае, всегда лучше провести ревизию подозрительной раны, чтобы не упустить повреждение выводного протока железы и не откладывать его реконструкцию, поскольку в дальнейшем процессы фиброза сделают это практически невозможным.

г) Ключевые моменты: — Также рекомендуем «Причины и типы доброкачественных опухолей слюнных желез» Оглавление темы «Заболевания слюнных желез»:

|

Источник

Глава 10. ПОВРЕЖДЕНИЕ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

Повреждение слюнных желез — это относительно редкое явление, встречается при травматических, в том числе хирургических вмешательствах в челюстно-лице-вой области и полости рта: вскрытии флегмоны около-ушно-жевательной и поднижнечелюстной областей, на слюнной железе по поводу новообразования, камня железы или протока, операции в щечной и язычной областях.

Клинические проявления травмы слюнных желез разнообразны и зависят от характера ранящего орудия, протяженности (проток, паренхима) и локализации повреждения. Выделяют слюнные свищи, сужение слюнного протока, заращение слюнного протока, травматическую кисту слюнной железы.

10.1. Слюнной свищ

Различают наружный свищ, при котором слюна вытекает через отверстие на коже лица, и внутренний, когда его устье открывается на поверхности слизистой оболочки рта. Внутренний свищ никаких расстройств не вызывает и не требует лечения. Более того, иногда (часто при слюнно-каменной болезни) создают искусственное соустье в области расширенной части поднижнечелюстного или околоушного протока по типу внутреннего свища для обеспечения лучшего оттока секрета.

Наружный слюнной свищ вызывает большие страдания из-за постоянного смачивания слюной кожи лица и шеи, размягчения кожи под действием протеолитических ферментов слюны, возникновения дерматита. При закупорке свищевого хода возможно болезненное увеличение слюнной железы.

Свищи протока располагаются во внежелезистой части околоушного протока, а свищи паренхимы — в протоках отдельных долек железы.

Все свищи разделяют на полные и неполные. Полные образуются в результате разрыва протока, при этом вся слюна выделяется через свищ. Неполные возникают при ранении стенки протока, в этом случае, помимо выделения слюны через свищ, частично сохраняется отток слюны через устье протока. Обычно при свищах паренхимы околоушной слюнной железы на коже спереди от ушной раковины, а иногда ниже мочки уха определяют точечное отверстие, из которого вытекает прозрачная жидкость. Этот свищ имеет короткий ход и идет в направлении ткани железы.

Особенность слюнных свищей в том, что в области их расположения отсутствуют выбухающие грануляции и воспалительная инфильтрация кожи.

Диагноз слюнного свища и его характер устанавливают на основании зондирования свища и введения в проток железы окрашенной жидкости. Наиболее полную картину можно получить при сиалографии или фистулографии.

При неполных свищах контрастная масса, введенная в свищ, вытекает через устье протока в полость рта и наоборот, введенный в устье протока контраст вытекает через свищ. Контрастная масса заполняет всю функционирующую часть железы и проток, а в случаях введения йодоли-пола* в главный проток — и через слюнной свищ.

Введенное контрастное вещество в устье околоушного протока при полных слюнных свищах не выделяется из свищевого хода, оно также не вытекает и из устья протока при введении в свищевой ход. Контрастное вещество, попав в свищевой ход, заполняет связанную с ним железу или ее часть. Введенное через устье околоушного протока контрастное вещество заполняет периферический его отрезок или связанные с протоком дольки железы.

Лечение слюнных свищей проводят консервативными и хирургическими методами. Консервативные методы — прижигание свищевого хода различными кислотами: хромовой, соляной, молочной*, раствором йодоформа* — успешны при неполных свищах. Пациентам со значительными рубцовыми изменениями вокруг свища рекомендуют рентгенотерапию вместе с электрокоагуляцией свищевого

хода. Мероприятия сочетают с назначением 6-8 капель 0,1% раствора атропина (атропина сульфат♠) за 30 мин до еды, что угнетает секрецию слюны. Неполные свищевые ходы могут быть устранены созданием механического препятствия для оттока слюны через свищ, когда появляются условия для оттока слюны в полость рта.

Наиболее распространена методика К.П. Сапожкова: в свищ вводят зонд, после чего двумя полуовальными разрезами иссекают кожу в пределах свища. Свищевой ход выделяют на всю глубину, ориентируясь по зонду. После этого свищ вместе с кожей отсекают на уровне фасции. Отступив на 2 см от краев раны, скальпелем прокалывают кожу до фасции железы. Через эти проколы с помощью круглой иглы проводят шелковую лигатуру вокруг устья свища на уровне фасции железы, накладывая кисетный шов на подкожную клетчатку. Далее накладывают погружные швы кетгутом, на кожу — глухие швы полиамидной нитью.

Метод Жакова заключается в иссечении свищевого хода на всю его глубину вместе с рубцом. На образовавшуюся рану накладывают пластиночный шов так, чтобы он проходил по дну раны над фасцией, не захватывая паренхимы железы. Дополнительно рану ушивают глухими (узловыми) швами из полиамидной нити. Пластиночный шов снимают на 8-10-е сутки, узловые — на 6-е сутки.

Метод Лимберга. Свищевой ход вместе с рубцом иссекают двумя полуовальными сходящимися разрезами на всю глубину до железы. От образовавшейся раны длиной 25-30 мм проводят боковые разрезы под углом 30-45°. Лоскуты кожи с подкожно-жировой клетчаткой отсепаро-вывают, взаимно перемещают и накладывают швы. Между краями раны в нижнем углу на сутки оставляют дренаж из перчаточной резины.

При полных свищах наиболее приемлема операция, позволяющая восстановить непрерывность околоушного протока. Она заключается в сшивании концов протока над введенной в него тефлоновой или полиэтиленовой трубочкой. Для пластического восстановления околоушного протока применяют методику операции, предложенную Г.А. Васильевым. При операции после выделения из рубцовых тканей оставшейся части протока ее подшивают к язы-

кообразному лоскуту, выкроенному на слизистой оболочке щеки. Лоскут выкраивают основанием кпереди и проводят через вертикальный разрез, сделанный у переднего края жевательной мышцы.

10.2. Сужение (стриктура) выводного протока слюнной железы

При рубцовом сужении околоушного или поднижне-челюстного протока больные жалуются на припухание, распирающую боль в области слюнной железы во время еды, которые медленно (через 1-2 ч) или иногда быстро (через несколько минут) проходят. Этот симптом связан с задержкой выделения слюны, образующейся во время еды, через суженный участок протока. Чем больше сужение протока, тем дольше держится припухлость железы. Если заболевание длится несколько лет, то железа уплотняется и постоянно пальпаторно определяется. При осмотре в области соответствующей слюнной железы обнаруживают безболезненное припухание мягкой консистенции. Сужение протока можно установить при зондировании. На сиалограмме можно выявить суженный участок выводного протока, в периферическом отделе (ближе к устью) от суженного участка он не изменен, за ним — равномерно расширен.

Лечение. Бужирование протока осуществляют коническими слюнными зондами разных диаметров (0-6), начиная с меньшего. Зонд без усилия вводят в проток на максимально возможную глубину суженного участка и оставляют на 10-15 мин. На следующий день процедуру повторяют, используя зонд большего диаметра. Продолжительность лечения зависит от желаемого результата и составляет в среднем 15-30 дней. Если бужирование не дает эффекта, сужение протока лечат оперативно, формируют искусственное устье выводного протока позади суженного участка. Проток рассекают линейным разрезом или из его стенки выкраивают лоскут по методу Афанасьева-Стародубцева и подшивают к слизистой оболочке дна полости рта. В просвет протока вводят полиэтиленовую трубку диаметром 2-4 мм, наружный конец которой фиксируют к зубу или слизистой оболочке. Катетер удаляют через 2 нед.

10.3. Заращение слюнного протока

Заращение слюнного протока, как правило, происходит вследствие травмы. Такие пациенты вначале испытывают распирающую боль в области слюнной железы во время еды, при этом железа припухает, становится напряженной, плотной. Боль постепенно стихает в течение 3-4 ч. По-видимому, скопившаяся в протоках слюна постепенно реаб-сорбируется, но припухание слюнной железы уменьшается незначительно, железа остается уплотненной и увеличенной. Спустя 1-3 мес боль становится менее интенсивной, припухание железы во время еды менее выражено. При пальпации железа немного увеличена, уплотнена.

При осмотре устья протока слюна не выделяется даже при массировании железы. Боль, распирание и припухание железы обычно перестают беспокоить больного. Заращение околоушного или поднижнечелюстного протоков может быть подтверждено при их зондировании. На сиалограмме заполнен лишь периферический отрезок протока.

Лечение заключается в оперативном формировании искусственного устья выводного протока позади рубцового участка. Наблюдение за больным без лечения позволяет установить прекращение секреторной функции слюнной железы через 1-3 мес.

10.4. Травматическая киста слюнной железы

Больные предъявляют жалобы на припухлость в области слюнной железы, которая появляется на 1-й или 2-й неделе после травмы. При пальпации обнаруживают мягкую безболезненную припухлость с относительно четкими границами. На коже или слизистой оболочке полости рта можно обнаружить рубцы — след перенесенной травмы.

При УЗИ выявляют признаки кистозного образования.

Пункция кисты позволяет получить прозрачную тягучую жидкость (слюну).

Сиалография помогает установить дефект наполнения, деформацию протоков и смещение их кистозным образованием.

Лечение. Оперативное удаление кисты в условиях стационара.

Тесты для самоконтроля

Выберите один или несколько правильных ответов.

1. Повреждение сдюнных желез возможно при:

1) травме;

2) хроническом сиаладените;

3) сиаладенозе;

4) хирургическом вмешательстве на слюнной железе;

5) хирургическом вмешательстве на смежных областях.

2. Виды слюнных свищей:

1) наружные;

2) внутренние;

3) слепозаканчивающиеся;

4) полные;

5) неполные.

3. Различают слюнные свищи:

1) протока;

2) паренхимы;

3) глоточного отростка;

4) полные;

5) неполные.

4. Наиболее информативный метод при диагностике слюнного свища:

1) компьютерная томография;

2) зондирование свища;

3) ультразвуковое исследование;

4) сиалометрия;

5) сиалография (фистулография).

5. Лечение травматической кисты слюнной железы включает:

1) пошивание стенки кисты шелковой лигатурой;

2) проведение цистотомии;

3) прижигание кисты слабыми раствороми кислот;

4) проведение цистэктомии;

5) экстирпацию железы.

6. При заращении слюнного протока пациент жалуется на:

1) распирающую боль в области слюнной железы во время еды;

2) припухание в области слюнной железы во время еды;

3) сухость в полости рта;

4) самопроизвольную боль в области слюнной железы;

5) постоянную припухлость в области слюнной железы.

7. Формирование искусственного соустья проводят при:

1) сиаладенозе;

2) хроническом паренхиматозном паротите;

3) слюнно-каменной болезни;

4) стриктуре протока;

5) заращении протока.

8. На сиалограмме при травматической кисте слюнной железы определяют:

1) дефект наполнения;

2) деформация протоков;

3) смещение протоков;

4) многочисленные полости диаметром 5-10 мм;

5) равномерное сужение выводных протоков I-II по рядка.

9. При рубцовом сужении протока слюнной железы пациенты жалуются на:

1) распирающую боль в области слюнной железы во время еды;

2) припухание в области слюнной железы во время еды;

3) сухость во рту;

4) боль при глотании;

5) затрудненное открывание рта.

10. Методы лечения стриктуры выводного протока слюнной железы:

1) бужирование протока;

2) формирование искусственного соустья;

3) экстирпация слюнной железы;

4) рентгенотерапия;

5) внутрипротоковое введение протеолитических ферментов.

11. Хирургические методики устранения слюнного свища названы по фамилии автора:

1) Сапожкова;

2) Редона;

3) Лимберга;

4) Васильева;

5) Ковтуновича.

Ответы к тестам для самоконтроля

В данное учебное пособие не включены вопросы диагностики и лечения опухолей слюнных желез. Изучению этого раздела посвящено большое количество работ и монографий. Наиболее актуальная информация по этому вопросу представлена в книге А.И. Пачеса, Т.Д. Таболиновской Опухоли слюнных желез / Практическая медицина. — М., 2009. — 469 с.

По данным этих авторов, опухоли слюнных желез составляют 1-5% среди всех онкологических заболеваний человека и 3% — среди опухолей головы и шеи. На 100 опухолей околоушной слюнной железы приходится 10 опухолей под-нижнечелюстной слюнной железы, 10 — малых слюнных желез и 1 опухоль подъязычной слюнной железы.

Источник

06.05.2020

06.05.2020

Причины образования гематом на слизистой полости рта

Общая схема формирования гематомы выглядит следующим образом: разрыв сосуда становится причиной истечения некоторого количества крови с ее последующим уплотнением и появлением тромба. Образуется пузырь, заметный на ровной поверхности слизистой за счет темного окрашивания и рельефности. Часто аналогичную картину можно наблюдать при прорезывании зубов, когда десна кровоточит и воспаляется. Очень неприятным для пациента выглядит образование множественных небольших гематом, покрывающих всю поверхности слизистой во рту малопривлекательными темными пятнами. Но не стоит впадать в панику, подозревая у себя тяжелое заболевание. Как показывает практика, большинство подобных явлений возникает при механическом травмировании слизистой. Но есть и исключения, когда симптом указывает на:

- аллергическую реакцию;

- хроническую травму;

- последствия стрессовых ситуаций;

- ожоги или порезы слизистой.

Также зафиксированы случаи, когда множественные гематомы в полости рта выступают признаками:

- сахарного диабета;

- гипертонической болезни;

- почечной недостаточности;

- сложных видов стоматитов;

- заболеваний крови;

- авитаминоза, вследствие которого развивается хрупкость кровеносных сосудов.

Определить точную причину и стадию формирования патологии можно только после тщательногоосмотра и диагностики. По этой причине не следует заниматься самолечением, чтобы дополнительно не травмировать поврежденные ткани.

Симптомы гематом в полости рта

Наиболее ощутимый признак – распространение по слизистой пузырьков с кровавым содержимым. Часто прочие симптомы патологии отсутствуют. Иногда пациенты жалуются на зуд и покалывание в области поврежденных тканей. Врачи утверждают, что это реакция на дополнительное химическое и механическое раздражение воспаленной слизистой под воздействием слюны, контакта с зубами и т.д. При образовании гематом на слизистой рта при прорезывании зуба присутствуют ощущения распирания и давления изнутри десневой ткани. Если воспаление стало осложнением ожога, болевой синдром – логичное следствие механического раздражения слизистой.

В отдельную группу выделены признаки появления кровяных шариков на щеках во рту, требующие немедленного осмотра и диагностики. В их числе:

- сравнительно частое появление большого количества точек воспаления;

- продолжительность заживания ранок, несмотря на принимаемые меры по их лечению;

- слишком крупные гематомы, мешающие приему пищи и полноценному общению;

- образование кровавых шариков на губах.

Каждый из перечисленных признаков может выступать симптомом серьезных нарушений в организме. Поэтому оптимальным решением будет отказ от самолечения и запись на консультацию к квалифицированному стоматологу.

Способы лечения гематом на небе и на щеках во рту

Тактика лечения пациента с гематомами на слизистой рта зависит от причины их появления. Наиболее эффективными считаются:

- воздействие холодом. Кубик льда или мороженого, приложенный к пораженным тканям, уменьшает отечность и боль;

- ромашка, известная антисептическими свойствами. Рекомендуется полоскать рот ромашковым чаем или отваром для быстрого устранения кровавых шариков во рту и признаков воспаления.

Дополнительные меры профилактики гематом

Чтобы снизить риск надувания кровяных шариков на слизистой рта , пациентам рекомендуется соблюдать несколько несложных правил:

- отказаться от соленых и острых блюд, раздражающих слизистую;

- скорректировать конструкцию протезов и ортопедических систем для челюстного аппарата;

- увеличить в рационе количество жидких и полужидких блюд средней температуры

Не следует также забывать о необходимости регулярно посещать стоматолога для своевременного выявления и устранения заболеваний зубов и десен. Такое решение поможет поддерживать здоровье ротовой полости и избежать целого ряда серьезных патологий с неприятными симптомами.

Источник