Формула для растяжения пружины

Определение и формула жесткости пружины

Определение

Силу, которая возникает в результате деформации тела и пытающаяся вернуть его в исходное состояние, называют силой упругости.

Чаще всего ее обозначают ${overline{F}}_{upr}$. Сила упругости появляется только при деформации тела и исчезает, если пропадает деформация. Если после снятия внешней нагрузки тело восстанавливает свои размеры и форму полностью, то такая деформация называется упругой.

Современник И. Ньютона Р. Гук установил зависимость силы упругости от величины деформации. Гук долго сомневался в справедливости своих выводов. В одной из своих книг он привел зашифрованную формулировку своего закона. Которая означала: «Ut tensio, sic vis» в переводе с латыни: каково растяжение, такова сила.

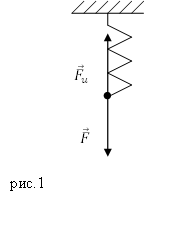

Рассмотрим пружину, на которую действует растягивающая сила ($overline{F}$), которая направлена вертикально вниз (рис.1).

Силу $overline{F }$ назовем деформирующей силой. От воздействия деформирующей силы длина пружины увеличивается. В результате в пружине появляется сила упругости (${overline{F}}_u$), уравновешивающая силу $overline{F }$. Если деформация является небольшой и упругой, то удлинение пружины ($Delta l$) прямо пропорционально деформирующей силе:

[overline{F}=kDelta lleft(1right),]

где в коэффициент пропорциональности называется жесткостью пружины (коэффициентом упругости) $k$.

Жесткость (как свойство) — это характеристика упругих свойств тела, которое деформируют. Жесткость считают возможностью тела оказать противодействие внешней силе, способность сохранять свои геометрические параметры. Чем больше жесткость пружины, тем меньше она изменяет свою длину под воздействием заданной силы. Коэффициент жесткости — это основная характеристика жесткости (как свойства тела).

Коэффициент жесткости пружины зависит от материала, из которого сделана пружина и ее геометрических характеристик. Например, коэффициент жесткости витой цилиндрической пружины, которая намотана из проволоки круглого сечения, подвергаемая упругой деформации вдоль своей оси может быть вычислена как:

[k=frac{Gd^4}{8d^3_pn}left(2right),]

где $G$ — модуль сдвига (величина, зависящая от материала); $d$ — диаметр проволоки; $d_p$ — диаметр витка пружины; $n$ — количество витков пружины.

Единицей измерения коэффициента жесткости в Международной системе единиц (Си) является ньютон, деленный на метр:

[left[kright]=left[frac{F_{upr }}{x}right]=frac{left[F_{upr }right]}{left[xright]}=frac{Н}{м}.]

Коэффициент жесткости равен величине силы, которую следует приложить к пружине для изменения ее длины на единицу расстояния.

Формула жесткости соединений пружин

Пусть $N$ пружин соединены последовательно. Тогда жесткость всего соединения равна:

[frac{1}{k}=frac{1}{k_1}+frac{1}{k_2}+dots =sumlimits^N_{ i=1}{frac{1}{k_i}left(3right),}]

где $k_i$ — жесткость $i-ой$ пружины.

При последовательном соединении пружин жесткость системы определяют как:

[k=k_1+k_2+dots +sumlimits^N_{i=1}{k_i}left(4right).]

Примеры задач с решением

Пример 1

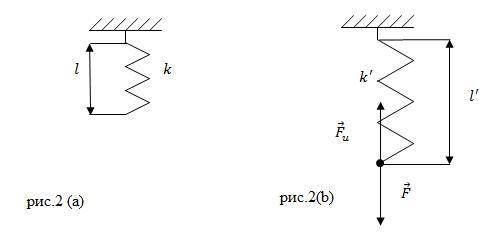

Задание. Пружина в отсутствии нагрузки имеет длину $l=0,01$ м и жесткость равную 10 $frac{Н}{м}. $Чему будет равна жесткость пружины и ее длина, если на пружину действовать силой $F$= 2 Н? Считайте деформацию пружины малой и упругой.

Решение. Жесткость пружины при упругих деформациях является постоянной величиной, значит, в нашей задаче:

[k=k’left(1.1right).]

При упругих деформациях выполняется закон Гука:

[F=kDelta l left(1.2right).]

Из (1.2) найдем удлинение пружины:

[Delta l=frac{F}{k}left(1.3right).]

Длина растянутой пружины равна:

[l’=l+Delta l=l+frac{F}{k}.]

Вычислим новую длину пружины:

[l’=0,01+frac{2}{10}=0,21 left(мright).]

Ответ. 1) $k’=10 frac{Н}{м}$; 2) $l’=0,21$ м

Пример 2

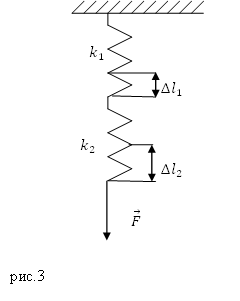

Задание. Две пружины, имеющие жесткости $k_1$ и $k_2$ соединили последовательно. Какой будет удлинение первой пружины (рис.3), если длина второй пружины увеличилась на величину $Delta l_2$?

Решение. Если пружины соединены последовательно, то деформирующая сила ($overline{F}$), действующая на каждую из пружин одинакова, то есть можно записать для первой пружины:

[F=k_1Delta l_1left(2.1right).]

Для второй пружины запишем:

[F=k_2Delta l_2left(2.2right).]

Если равны левые части выражений (2.1) и (2.2), то можно приравнять и правые части:

[k_1Delta l_1=k_2Delta l_2left(2.3right).]

Из равенства (2.3) получим удлинение первой пружины:

[Delta l_1=frac{k_2Delta l_2}{k_1}.]

Ответ. $Delta l_1=frac{k_2Delta l_2}{k_1}$

Читать дальше: формула закона Архимеда.

Источник

Главная

Онлайн учебники

База репетиторов России

Тренажеры по физике

Подготовка к ЕГЭ 2017 онлайн

Глава 1. Механика

Силы в природе

1.12. Сила упругости. Закон Гука

При деформации тела возникает сила, которая стремится восстановить прежние размеры и форму тела. Эта сила возникает вследствие электромагнитного взаимодействия между атомами и молекулами вещества. Ее называют силой упругости.

Простейшим видом деформации являются деформации растяжения и сжатия (рис. 1.12.1).

| Рисунок 1.12.1. Деформация растяжения ( x > 0 ) и сжатия ( x < 0 ). Внешняя сила |

При малых деформациях (|x| << l) сила упругости пропорциональна деформации тела и направлена в сторону, противоположную направлению перемещения частиц тела при деформации:

Это соотношение выражает экспериментально установленный закон Гука. Коэффициент k называется жесткостью тела. В системе СИ жесткость измеряется в ньютонах на метр (Н/м). Коэффициент жесткости зависит от формы и размеров тела, а также от материала. В физике закон Гука для деформации растяжения или сжатия принято записывать в другой форме. Отношение ε = x / l называется относительной деформацией, а отношение σ = F / S = –Fупр / S, где S – площадь поперечного сечения деформированного тела, называется напряжением. Тогда закон Гука можно сформулировать так: относительная деформация ε пропорциональна напряжению σ:

Коэффициент E в этой формуле называется модулем Юнга. Модуль Юнга зависит только от свойств материала и не зависит от размеров и формы тела. Модуль Юнга различных материалов меняется в широких пределах. Для стали, например, E ≈ 2·1011 Н/м2, а для резины E ≈ 2·106 Н/м2, т. е. на пять порядков меньше.

Закон Гука может быть обобщен и на случай более сложных деформаций. Например, при деформации изгиба упругая сила пропорциональна прогибу стержня, концы которого лежат на двух опорах (рис. 1.12.2).

| Рисунок 1.12.2. Деформация изгиба. |

Упругую силу действующую на тело со стороны опоры (или подвеса), называют силой реакции опоры. При соприкосновении тел сила реакции опоры направлена перпендикулярно поверхности соприкосновения. Поэтому ее часто называют силой нормального давления. Если тело лежит на горизонтальном неподвижном столе, сила реакции опоры направлена вертикально вверх и уравновешивает силу тяжести: Сила с которой тело действует на стол, называется весом тела.

В технике часто применяются спиралеобразные пружины (рис. 1.12.3). При растяжении или сжатии пружин возникают упругие силы, которые также подчиняются закону Гука. Коэффициент k называют жесткостью пружины. В пределах применимости закона Гука пружины способны сильно изменять свою длину. Поэтому их часто используют для измерения сил. Пружину, растяжение которой проградуировано в единицах силы, называют динамометром. Следует иметь в виду, что при растяжении или сжатии пружины в ее витках возникают сложные деформации кручения и изгиба.

В отличие от пружин и некоторых эластичных материалов (резина) деформация растяжения или сжатия упругих стержней (или проволок) подчиняются линейному закону Гука в очень узких пределах. Для металлов относительная деформация ε = x / l не должна превышать 1 %. При больших деформациях возникают необратимые явления (текучесть) и разрушение материала.

|

Модель. |

Источник

Сила – это количественная мера взаимодействия тел. В рамках классической механики мы имеем дело со следующими видами сил: силами инерции, гравитационными, электростатическими, упругими, силами трения и сопротивления. Объектами воздействия классических сил являются м.т., с.м.т., твердое тело, сплошная среда (твердое вещество, газ, жидкость).

Силы упругости, силы трения и сопротивления определяются взаимодействиеями между молекулами вещества и имеют в своей основе электромагнитное происхождение и действуют в масштабах межмолекулярных расстояний.

Закон Гука

Закон Гука применим к деформируемым объектам, возвращающимся к исходному состоянию после снятия силы. Например, для растягивающейся пружины справедлива формула силы

F = kx, (1)

где F – действующая сила,

k – коэффициент пропорциональности, или жесткость пружины,

x – растяжение пружины.

Кроме линейных объектов типа пружины, на практике встречается множество других типов деформируемых объектов, по отношению к которым можно применять закон Гука. Только в этом случае коэффициент k может быть тензором 2–го порядка соответствующей размерности. Движение при этом обратимо.

Деформацией называют изменение формы, размеров или объема тела. Деформация может быть вызвана действием на тело приложенных к нему внешних сил. Если после прекращения действия сил тело возвращается в прежнее состояние (деформация исчезает), то деформация называется упругой. Деформации, сохраняющиеся и после того, как внешние силы перестали действовать на тело – пластическими. Обычно деформация бывает упругой, если ее величина не превосходит определенного предела (предела упругости). Внутри такого деформированного тела возникают силы, называемые силами упругости.

Различают деформации растяжения или сжатия (одностороннего или всестороннего), изгиба, кручения и сдвига.

Силы упругости действуют в любом сечении деформированного тела, а также в месте его контакта с телом, вызывающим деформации. В случае одностороннего растяжения или сжатия сила упругости направлена вдоль прямой, по которой действует внешняя сила, вызывающая деформацию тела, противоположно направлению этой силы и перпендикулярно поверхности тела.

Природа упругих сил электрическая. При деформациях твердого тела его частицы (атомы, молекулы, ионы), находящиеся в узлах кристаллической решетки, смещаются из своих положений равновесия. Этому смещению противодействуют силы взаимодействия между частицами твердого тела, удерживающие эти частицы на определенном расстоянии друг от друга. Поэтому при любом виде упругой деформации в теле возникают внутренние силы, препятствующие его деформации. Связь между силой упругости и упругой деформацией тела (при малых деформациях) была экспериментально установлена английским физиком Гуком.

Закон Гука для одностороннего растяжения (сжатия) формулируют так: сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению этого тела. Опытным путем установлено, что при малых деформациях упругая сила пропорциональна величине деформации. Например, при растяжении пружины на величину Δlупругая сила F вдоль оси пружины будет равна

F = –kΔl, (2)

где F – сила упругости;

Δl – удлинение (деформация) тела;

k – коэффициент пропорциональности, зависящий от размеров и материала тела, называемый жесткостью. Единица жесткости в СИ – ньютон на метр (Н/м).

Знак «–» в формуле (2) указывает, что направление силы противоположно направлению деформации (при растяжении пружины сила F сжимает ее и наоборот, при сжатии растягивает).

Упругую силу принято характеризовать не ее непосредственной величиной F, а отношением F к площади поверхности S, через которую она действует. Это отношение называют напряжением. В случае, когда сила F перпендикулярна поверхности S, напряжение называют нормальным. Его обозначают σ. Напряжение измеряют в паскалях [Па]. (1 Па = 1 Н / 1 м2).

Деформацию твердых тел чаще характеризуют не абсолютным изменением длины Δl, а относительным удлинением ε (3)

где l – длина тела. ε – безразмерная величина.

При малых деформациях относительное удлинение пропорционально нормальному напряжению. Эту связь деформации и напряжения также называют законом Гука. Его принято записывать в следующей форме (4):

Коэффициент пропорциональности Е в законе Гука характеризует упругость данного материала и называется модулем (продольной) упругости (модулем Юнга). Модуль Юнга численно равен такому нормальному напряжению, которое должно было бы возникнуть в теле при увеличении его длины в 2 раза (если бы для такой большой деформации выполнялся закон Гука). Модуль упругости выражается в паскалях.

Диаграмма растяжения

Используя формулу (3), (4), по экспериментальным значениям относительного удлинения ε можно вычислить соответствующие им значения нормального напряжения σ, возникающего в деформированном теле, и построить график зависимости σ от ε. Этот график называют диаграммой растяжения. Подобный график для металлического образца изображен на рис. 1.

Рис. 1. График деформации реального тела.

На участке 0–1 график имеет вид прямой, проходящей через начало координат. Это значит, что до определенного значения напряжения σп деформация является упругой и выполняется закон Гука, т. е. нормальное напряжение пропорционально относительному удлинению. Максимальное значение нормального напряжения σп, при котором еще выполняется закон Гука, называют пределом пропорциональности.

При дальнейшем увеличении нагрузки зависимость напряжения от относительного удлинения становится нелинейной (участок 1–2), хотя упругие свойства тела еще сохраняются. Максимальное значение нормального напряжения, при котором еще не возникает остаточная деформация, называют пределом упругости. (Предел упругости лишь на сотые доли процента превышает предел пропорциональности.) Увеличение нагрузки выше предела упругости (участок 2–3) приводит к тому, что деформация становится остаточной.

Затем образец начинает удлиняться практически при постоянном напряжении (участок 3–4 графика). Это явление называют текучестью материала. Нормальное напряжение σт, при котором остаточная деформация достигает заданного значения, называют пределом текучести.

При напряжениях, превышающих предел текучести, упругие свойства тела в известной мере восстанавливаются, и оно вновь начинает сопротивляться деформации (участок 4–5 графика). Максимальное значение нормального напряжения σпр, при превышении которого происходит разрыв образца, называют пределом прочности.

Таблица 1. Пример таблицы модулей упругости металлов

—————————————————————————————-

Ссылка на мою статью Как написать формулы в статье на Дзен?

Мои странички на Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5e036c95fc69ab00aecfe6e9

Если хотите узнать, что обозначает слово или словосочетание, в ОПЕРЕ выделите это слово(сочетание), нажмите правую клавишу мыши и выберите «Искать в …», далее — «Yandex». Если это текстовая ссылка – выделите ее, нажмите правую клавишу мыши, выберите «перейти …». Все! О-ля-ля!

Если вам понравилась статья, то поставьте «лайк» и подпишитесь на канал! Если не понравилась – все равно комментируйте и подписывайтесь. Этим вы поможете каналу. И делитесь ссылками в ваших соцсетях!

Источник

Определение 1

Пружина — упругий объект, целенаправленно подвергающийся сжатию или растяжению, в результате чего может запасать энергию, а затем, при ослабевании внешней деформирующей силы, возвращать ее. Пружины в нормальных условиях не должны подвергаться остаточным (пластическим) деформациям, т.е. таким воздействиям, после которых форма изделия уже не восстанавливается вследствие нарушения структуры их материала.

Типы пружин

Пружины можно классифицировать по направлению прилагаемой нагрузки:

- пружины растяжения; предназначены для работы в режиме растягивания, при деформации их длина увеличивается; как правило, такие устройства имеют нулевой шаг, т.е. намотаны «виток к витку»; примером могут служить пружины в весах-безменах, пружины для автоматического закрытия дверей и т.д.;

- пружины сжатия под нагрузкой, напротив, укорачиваются; в исходном состоянии между их витками есть некоторое расстояние, как, например, в амортизаторах автомобильных подвесок.

В данной статье рассматриваются пружины, представляющие собой цилиндрические спирали. В технике применяется много других разновидностей упругих устройств: пружины в виде плоских спиралей (используются в механических часах), в виде полос (рессоры), пружины кручения (в точных весах), тарельчатые (сжимающиеся конические поверхности) и т.п. Своего рода пружинами являются амортизирующие изделия из полимерных эластичных материалов, прежде всего резины. Во всех этих устройствах используется один и тот же принцип — запасать энергию упругой деформации и возвращать ее.

Готовые работы на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

Физические характеристики пружин

Цилиндрические пружины характеризуются рядом параметров, сочетание которых обуславливает их жесткость — способность сопротивляться деформации:

- материал; пружины чаще всего изготавливают из стальной проволоки, причем сталь в них применялася особая, ее характеризует среднее или высокое содержание углерода, низкое содержание других примесей (низколегированный сплав) и особая термообработка (закалка), придающая материалу дополнительную упругость;

- диаметр проволоки; чем он меньше, тем эластичнее пружина, но тем меньше ее способность запасать энергию; пружины сжатия изготавливают, как правило, из более толстой проволоки, чем пружины растяжения;

- форма сечения проволоки; не всегда проволока, из которой намотана пружина, имеет круглое сечение; уплощенное сечение имеют пружины сжатия, чтобы при максимальном сокращении длины (виток «садится» на соседний виток) конструкция была более устойчивой;

- длина и диаметр пружины; длину пружины следует отличать от длины проволоки, из которой она намотана; эти два параметра согласуются через количество витков и диаметр пружины, который, в свою очередь, не следует путать с диаметром проволоки.

Существуют и другие физические характеристики, влияющие на работоспособность пружин. Например, при повышении температуры металл становится менее упругим, а при существенном ее понижении может стать хрупким. При интенсивной эксплуатации пружина со временем теряет часть упругости по причине постепенного разрушения связей между атомами кристаллической решетки.

Понятие жесткости

Определение 2

Жесткость как физическая величина характеризует силу, которую нужно приложить к пружине для достижения определенной степени растяжения или сжатия.

Коэффициент жесткости рассчитывается по формуле Гука:

$F = -k cdot x$,

где $F$ — сила, развиваемая пружиной, $k$ — коэффициент жесткости, зависящий от ее характеристик (см. выше) и измеряемый в ньютонах на метр, $x$ — абсолютное приращение расстояния, на которое изменилась длина пружины после приложения внешней силы. Знак минус в правой части формулы свидетельствует о том, что сила, порождаемая пружиной, действует в противоположном по отношению к нагрузке направлении.

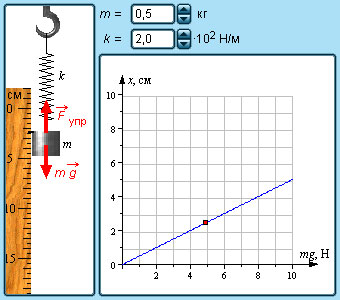

Коэффициент жесткости можно вычислить экспериментально, подвешивая на расположенную вертикально и закрепленную за верхний конец пружину грузы с известной массой. В этом случае имеет место зависимость

$m cdot g — k cdot x = 0$,

где $m$ — масса, $g$ — ускорение свободного падения. Отсюда

$k = frac{m cdot g}{x}$

Расчет жесткости цилиндрической пружины

Довольно просто понять как работает плоская пружина. Если положить на край письменного стола линейку и прижать один ее конец рукой к поверхности, но второй можно упруго изгибать, запасая и высвобождая энергию. Очевидно, что в момент изгиба расстояния между молекулами материала в некоторых фрагментах линейки увеличиваются, в некоторых уменьшаются. Электромагнитные связи, действующие между молекулами, стремятся вернуть вещество к прежнему геометрическому состоянию.

Несколько сложнее дело обстоит с цилиндрической пружиной. В ней энергия запасается не благодаря деформации изгиба, а за счет скручивания проволоки, из которой пружина навита, относительно продольной оси этой проволоки.

Представим сильно увеличенное сечение проволоки, из которой навита цилиндрическая пружина, выполненное перпендикулярной ее оси плоскостью. При таком рассмотрении можно абстрагироваться от спиральной формы и мысленно разбить весь объем проволоки на множество соприкасающихся торцевыми поверхностями «цилиндров», диаметр которых равен диаметру проволоки, а высота стремится к нулю. Между соприкасающимися торцами действуют молекулярные силы, препятствующие деформации.

При растяжении или сжатии пружины угол наклона между витками изменяется. Соседние «цилиндры» при этом вращаются друг относительно друга в противоположных направлениях вокруг общей оси. В каждом таком сечении запасается энергия. Отсюда следует, что чем из более длинного куска проволоки навита пружина (здесь играют роль диаметр и высота цилиндра, а также шаг витка), тем большее количество энергии она способна запасти. Увеличение диаметра проволоки также повышает ее энергоемкость. В целом формула, учитывающая основные факторы жесткости пружины, выглядит так:

$k = frac{r^4}{4R^3} cdot frac{G}{n}$,

где:

- $R$ — радиус цилиндра пружины,

- $n$ — количество витков проволоки радиуса $r$,

- $G$ — коэффициент, зависящий от материала.

Пример 1

Рассчитать коэффициент жесткости пружины, выполненной из стальной проволоки с $G = 8 cdot 10^{10}$ Па и диаметром 1 мм. Радиус пружины 20 мм, количество витков — 25.

Подставим в формулу числовые значения, попутно переведя их в единицы системы СИ:

$k = frac{(10^{-3})^4}{4 cdot (2 cdot 10^{-2})^3} cdot frac{8 cdot 10^{10}}{25} = frac{8 cdot 10^{-2}}{10^2 cdot 2^3 cdot 10^{-6}} = 100$

Ответ: $100 frac{Н}{м}$

Источник