Диф диагностика ожога пищевода

Диагностика химических ожогов пищевода затруднений не вызывает (анамнез, остатки едкой жидкости в соответствующей таре, характерный «букко-фаринго-эзофагальный» синдром и другие клинические признаки общего характера. Значительно труднее установить степень ожога, его распространенность и глубину, и еще труднее предвидеть осложнения и последствия, которые могут возникнуть в результате этой травмы.

После оказания первой неотложной помощи больному и выведения его из шокового состояния, что обычно достигается на 2-е сутки после инцидента, больному проводят рентгеноскопию с контрастированием водорастворимым препаратом. В острой стадии этим методом можно обнаружить участки рефлекторного спазма пищевода, при глубоких ожогах — дефекты слизистой оболочки. В хронической стадии при развивающемся рубцовом процессе четко определяется область стриктуры и над ней — начинающаяся дилатация пищевода и, возможно, еще одна область рубцевания его стенки.

Эзофагоскопию производят лишь после острой стадии, между 10-м и 14-м днем заболевания, когда участки поражения достигли максимального развития и начался процесс репарации: локализованный отек, грануляционная ткань, покрывающая язвы, и диффузный отек практически исчез. Производство эзофагоскопии в более ранние сроки грозит перфорацией пищевода, особенно на его входе. В хронической стадии, которую условно можно назвать стадией выздоровления, при ЭзСк в области образующейся стриктуры определяется воронкообразное сужение с ригидными неподвижными стенками белесоватого цвета. При старых стриктурах над ними определяется расширение пищевода.

Дифференциальная диагностика при отсутствии четких анамнестических данных и сведений об обстоятельствах «заболевания» (например, остатков едкой жидкости, тары из-под нее, свидетельских показаний и др.) встречает определенные затруднения и проводится с достаточно большим числом заболеваний, в том числе с банальными первичными и вторичными эзофагитами и специфическими болезнями пищевода. Отличие банальных эзофагитов состоит в том, что длительность острого периода при них значительно меньше, чем при химических ожогах пищевода, в полости рта и глотке отсутствуют признаки химического ожога, а симптоматика определяется клинико-анатомической формой эзофагита — катаральной, язвенной или флегмонозной. Специфические эзофагиты возникают как осложнение на фоне общего инфекционного заболевания, диагноз которого в большинстве случаев уже известен (дифтерия, сыпной тиф, скарлатина, вторичный сифилис). Кроме вышеназванных заболеваний, химические ожоги пищевода в острой стадии следует дифференцировать от аллергического эзофагита, а также от спонтанных разрывов пищевода у алкоголиков. Оба заболевания возникают внезапно, причем для аллергического эзофагита характерны сопутствующие аллергические явления на слизистой оболочке глотки и полости рта, зуд, жжение, стекловидный отек входа в гортань, а для спонтанных разрывов пищевода — внезапная сильная «кинжальная» боль в надчревной области с напряжением мышц брюшной стенки, быстрым развитием периэзофагита, медиастинита и плеврита.

В хронической стадии химических ожогов пищевода дифференциальную диагностику проводят с доброкачественными и злокачественными опухолями пищевода. При этом следует иметь в виду, что практически все доброкачественные опухоли пищевода (кисты, фибромы, папилломы, рабдомиомы, липомы, миксомы, гемангиомы) встречаются редко и дисфагический синдром развивается очень медленно, в течение многих месяцев и лет. Общее состояние ухудшается постепенно и через годы от начала заболевания и не достигает такой выраженности, как при хронической стадии химических ожогов пищевода, проявляющейся его рубцовым стенозом. Диагноз доброкачественных заболеваний устанавливают при помощи эзофагоскопии и биопсии.

Злокачественные опухоли пищевода встречаются чаще доброкачественных и характеризуются более значительным и быстро наступающим дисфагическим синдромом на фоне общего ухудшения состояния организма (похудание, анемия, геморрагии и др.). Диагностика злокачественных опухолей пищевода затруднений не вызывает, поскольку и рентгенологически, и видеоэндоскопически, и биопсически устанавливают типичные (патогномоничные) признаки этих заболеваний.

При дифференциальной диагностике химических ожогов пищевода в поздних стадиях следует иметь в виду такие заболевания, как функциональные спазмы, расширения и параличи пищевода, гуммозные или туберкулезные поражения его стенки, паразитарные и грибковые заболевания, склеродермия, дивертикулы и первичная язвенная болезнь пищевода, диафрагмальная грыжа, сдавление пищевода локализованными вне его объемными патологическими процессами (лимфоаденит средостения, аневризма аорты, метастатические опухоли и т. п.), а также синдром Пламмера — Винсона.

Прогноз при химических ожогах пищевода всегда сомнителен из-за непрочности стенки пищевода, возможности многочисленных осложнений и образования рубцовой стриктуры. В прошлом летальность при химических ожогах пищевода достигала 40% и более. В настоящее время применение антибиотикотерапии и других методов раннего лечения позволило снизить летальность при химических ожогах пищевода до 2,5-3%. Из этого числа около 70% смертей приходится на торакоабдоминальные осложнения и 30% — на общерезорбтивные и токсические поражения почек и печени.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]

Источник

Рентгенограмма, КТ при химическом ожоге пищевода (эзофагите от химического воздействия)

а) Терминология:

1. Синоним:

• Коррозивный эзофагит

2. Определение:

• Поражение пищевода вследствие приема внутрь сильных кислот/щелочей

б) Визуализация:

1. Общая характеристика:

• Лучший диагностический критерий:

о Протяженная стриктура пищевода; возможно также диффузное изъязвление слизистой оболочки

2. Рентгенологические данные:

• Рентгенография грудной клетки в переднезадней прямой и в боковой проекциях (в острой фазе):

о Расширенный и заполненный газом пищевод

о Могут определяться признаки аспирационного пневмонита

о Перфорация пищевода:

— Пневмомедиастинум, плевральный выпот

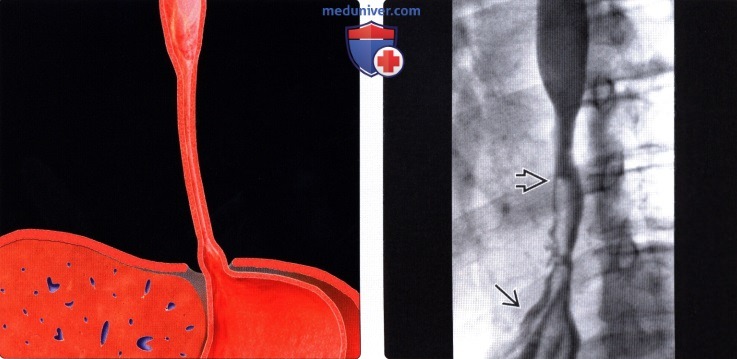

(Слева) На рисунке показана протяженная стриктура пищевода и изъязвление его слизистой оболочки. Желудок «вытянут» в грудную полость вследствие укорочения пищевода в результате замещения фиброзной тканью и/или спазма.

(Справа) На рентгенограмме пищевода с контрастом, выполненной во время рентгеноскопии пациенту с хронической стриктурой, возникшей после хймического ожога, определяется укорочение и сужение пищевода, из-за чего проксимальные отделы желудка оказались «вытянуты» в грудную полость. Эту стриктуру периодически пытались устранить путем баллонной дилятации просвета пищевода; пациенту не потребовалось оперативное вмешательство.

• Рентгеноскопия пищевода:

о I стадия: острая фаза (1-4 дня):

— Сужение просвета пищевода, неравномерность контуров, наличие язв

— Могут быть выявлены признаки перфорации пищевода: Газ, жидкость и контрастное вещество, принятое через рот, в средостении (может также быть выявлено и в плевральной полости)

о II стадия: фаза грануляции язв (5-28 дней):

— Язвы становятся более четко различимыми, может наблюдаться спазм пищевода

о III стадия: заживление с образованием рубцов (3-4 недели):

— Стриктуры, обычно протяженные и ровные, однако пищевод в области сужения может иметь неправильную форму и неровные края

— Выпячивание слизистой в виде мешка, псевдодивертикулы

— Желудок обычно смещен в грудную полость из-за уменьшения длины пищевода

• КТ:

о Циркулярное утолщение стенки пищевода (> 5 мм)

о Острая фаза:

— Симптом «мишени»: чередование «колец» гиперденсной слизистой оболочки, накапливающей контраст, и гиподенсной подслизистой основы

— Перфорация пищевода: пневмомедиастинум, жидкость в плевральной полости

о Хроническая фаза: неравномерное сужение просвета пищевода

о Схожие изменения обнаруживаются со стороны желудка, иногда — со стороны двенадцатиперстной кишки

2. Рекомендации по визуализации:

• Лучший метод визуализации:

о КТ с контрастным усилением в острую фазу, рентгеноскопия пищевода с бариевой взвесью — в хроническую

о При проведении рентгеноскопии пищевода в острую фазу следует использовать водорастворимые неионные контрастные средства

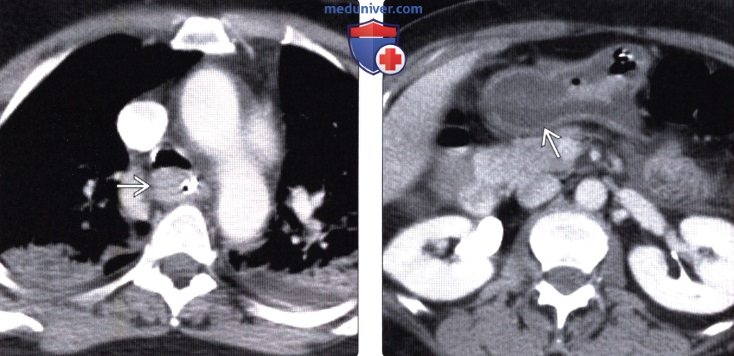

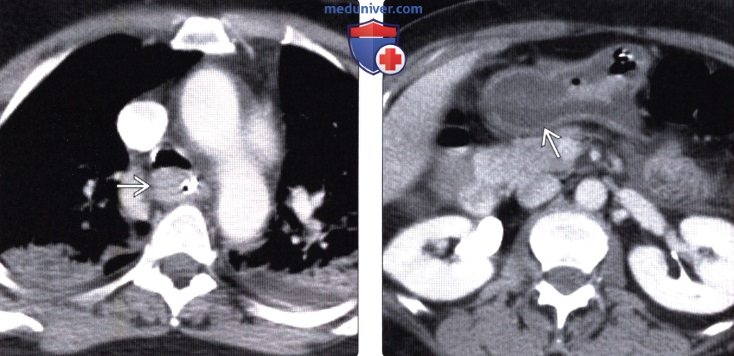

(Слева) На аксиальной КТ, выполненной пациенту через два часа после приема внутрь химического агента, определяется выраженное утолщение стенки пищевода, а также двухсторонний аспирационный пневмонит.

(Справа) На аксиальной КТ с контрастным усилением у этого же пациента определяется значительное утолщение стенки желудка и отек подслизистой основы, что является проявлением коррозивного гастрита.

в) Дифференциальная диагностика химического ожога пищевода (эзофагита в результате химического воздействия):

1. Лучевой эзофагит:

• Стриктура: равномерное сужение просвета пищевода в зоне облучения

2. Рефлюкс-эзофагит:

• Стриктура дистального отдела пищевода на коротком участке, возможно также наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и гастроэзофагеального рефлюкса

3. Рак пищевода:

• В поврежденной в результате химического ожога слизистой оболочке пищевода впоследствии может развиться рак

4. Ятрогенное повреждение пищевода зондом для энтерального питания:

• Чаще у пациентов, длительно находящихся на питании через зонд

• Протяженное сужение пищевода с ровными краями

г) Патология. Общая характеристика:

• Этиология:

о Сильные щелочи: жидкий щелок (гидроксид натрия):

— Наиболее распространенное в США вещество, используемое в качестве жидкого чистящего средства, приводящее к химическому ожогу при приеме внутрь

о Сильные кислоты: соляная, серная, уксусная, щавелевая, карболовая, азотная

• Сочетанные поражения:

о Поражение других органов ЖКТ наблюдается в большинстве случаев на КТ, реже при рентгеноскопии пищевода, верхних отделов ЖКТ

д) Клинические особенности:

1. Проявления:

• Наиболее частые признаки/симптомы:

о Боль, слюнотечение, рвота (в т. ч. кровью)

о Одинофагия, лихорадка, шок

• Клинический профиль:

о Пациенты с указанием в анамнезе на факт приема внутрь кислоты или щелочи, болью при глотании

2. Демография:

• Возраст:

о Взрослые чаще принимают кислоту/щелочь преднамеренно с целью суицида

о Дети обычно проглатывают едкие растворы случайно

• Эпидемиология:

о Самая частая причина коррозивного эзофагита в США: прием внутрь чистящего средства, содержащего гидроксид натрия

3. Течение и прогноз:

• Осложнения:

о Перфорация, медиастинит, перитонит, формирование свищевых ходов, шок

о Повышенный риск развития рака после 20-40 лет

• Прогноз:

о При легком ожоге верхних отделов ЖКТ, раннем лечении: благоприятный

о При тяжелом ожоге, хронизации процесса: неблагоприятный

4. Лечение химического ожога пищевода (эзофагита в результате химического воздействия):

• Консервативное:

о Стероиды, антибиотики, парентеральное питание

о Бужирование пищевода при стриктурах

• Оперативное:

о Обходное шунтирование пищевода (или пищевода и желудка) со смещением в грудную полость тощей/подвздошной кишки

е) Диагностическая памятка. Советы по интерпретации изображений:

• Сочетание характерного анамнеза и данных лучевых методов исследования позволяет сделать правильное заключение

ж) Список использованной литературы:

1. Youn BJ et al: Balloon dilatation for corrosive esophageal strictures in children: radiologic and clinical outcomes. Korean J Radiol. 11 (2):203-10, 2010

— Также рекомендуем «Лучевая диагностика лекарственного эзофагита»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 28.1.2020

Источник

Е. И. Ермаченкова, врач эндоскопист

Е. А. Песня-Прасолова, врач эндоскопист, к. м. н.

Т. П. Пинчук, рук. отд. Неотложных эндоскопических исследований, д. м. н.

К. К. Ильяшенко, д. м. н., профессор, НИИ СП им. Н. В. Склифосовского

г. Москва

Целью исследования явилось выявление эндоскопических критериев дифференциальной диагностики острого ожогового эзофагита вследствие приема прижигающей жидкости и рефлюкс-эзофагита.

Материал и методы исследования:

В 2010 году на лечении в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского находилось 237 пациентов с отравлениями прижигающими жидкостями. Средний возраст составил 50,6±2,63 из них мужчин было 128, женщин – 109.

Первичное эндоскопическое исследование выполняли в первые 2 часа с момента госпитализации пациентов. Его особенностью было введение прибора в пищевод строго под контролем зрения и хорошая инсуфляция. Повторное эндоскопическое исследование выполняли на следующий день. Катаральный ожоговый эзофагит диагностирован у 14 (5,9 %) пострадавших, эрозивный – у 119 (50,2 %), язвенный – у 66 (27,8 %) и некротический – у 38 (16,1 %). У пациентов с химическими ожогами пищевода (ХОП) 2-4 степени выполняли эндоскопическое лечение. Оно заключалось в облучении пищевода низкоэнергетическим высокочастотным лазером «Мустанг». Длина волны – 0,67 мкм (красный диапазон), сила тока 10 мА, частота – 2500Гц, экспозиция на одну точку не более 1 минуты, а на поврежденный орган в целом не более 10 мин. Процедуры выполняли 3 раза в неделю до полной эпителизации и рубцевания слизистой оболочки.

Результаты исследования:

Для оценки тяжести ожогового эзофагита применяли разработанную в институте эндоскопическую классификацию, согласно которой по глубине повреждения выделяют четыре степени: катаральное (гиперемия и отек слизистой оболочки), эрозивное (частичное разрушение слизистой оболочки), язвенное (полное разрушение слизистой оболочки до собственной мышечной пластинки) и некротическое (поражение слизистого, подслизистого и мышечного слоев полого органа). Так же повреждение пищевода оценивают по площади и локализации поражения. По площади поражения различают очаговые (распространяются на 1/2 стенки и захватывают не более 1/3 его длины); ограниченные (захватывают все стенки пищевода, т. е. являются циркулярными, и распространяются не более чем на 1/2 его длины); распространенные (циркулярные ожоги, захватывающие более половины пищевода). По локализации с учетом анатомических отделов пищевода указывают нижнюю, среднюю и верхнюютреть грудного отдела и шейный отдел.

Наряду с ХОП у 229 (96,6 %) пациентов диагностировано нарушение замыкательной функции кардии в виде ее недостаточности у 97 (40,9 %) пациентов и аксиальной ГПОД у 132 (55,7 %).

При повторных эндоскопических исследованиях в динамике степень тяжести повреждения пищевода была уточнена и изменена с ХОП 2 на ХОП 3 у 15 (6,3 %) пациентов, с ХОП 4 на ХОП 3 – у 3 (1,3 %), с ХОП 3 на ХОП 2 у 9 (3,8 %) и ХОП 3 на ХОП 4 – у 17 (7,1 %). Основными визуальными критериями дифференциальной диагностики эрозивного, язвенного и некротического поражения в динамике являлись наличие очагов некроза сероватого цвета, толщина фибрина, покрывающего ожоговые дефекты, наличие грануляционной ткани.

У 24 пациентов (10,1 %) при повторном исследовании, выполненном на 2-3 сутки стационарного лечения, диагноз был изменен с ХОП 3 степени на эрозивно-язвенный рефлюкс-эзофагит. Основными критериями дифференциальной диагностики являлись характер расположения язв, особенности их дна и форма дефектов. Дополнительными признаками, помогающими верифицировать диагноз, являлись изменения слизистой глотки и желудка.

Выводы:

- При первичном эндоскопическом исследовании, выполненном в первые 2 часа госпитализации, дифференцировать ХОП 3 степени и язвенный рефлюкс-эзофагит не удается в 10,1 % наблюдений.

- Сложности дифференциальной диагностики обусловлены отсутствием на ранних сроках ХОП зоны демаркации повреждения и высокой частотой сочетания ХОП и аксиальной ГПОД – 132(55,7 %) наблюдений.

- Четкие эндоскопические критерии, позволяющие дифференцировать ХОП 3 степени и язвенный рефлюкс-эзофагит, формируются к 3 суткам течения ХОП.

Источник

Лучевая диагностика химического ожога пищевода (эзофагита от химического воздействия)а) Терминология: б) Визуализация эзофагита от химического воздействия (химического ожога пищевода): • Показана КТ с контрастным усилением в «острых» случаях, рентгеноскопия верхних отделов ЖКТ с взвесью сульфата бария в хронической стадии: • Рентгеноскопия пищевода: • КТ:

в) Клинические особенности: — Также рекомендуем «Рентгенограмма, КТ при химическом ожоге пищевода (эзофагите от химического воздействия)» Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 28.1.2020 |

Источник