Что такое зона упрочнения при растяжении

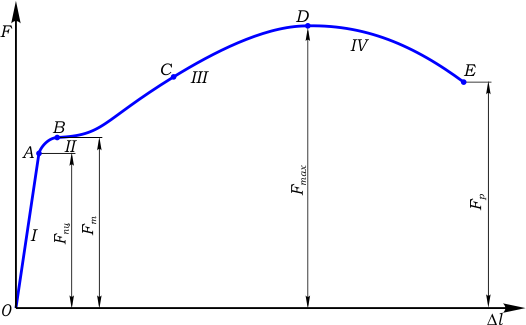

Диаграмма растяжения показывает зависимость удлинения образца от продольной растягивающей силы.

Ее построение является промежуточным этапом в процессе определения механических характеристик материалов (в основном металлов).

Диаграмму растяжения материалов получают экспериментально, при испытаниях образцов на растяжение.

Для этого образцы стандартных размеров закрепляют в специальных испытательных машинах (например УММ-20 или МИ-40КУ) и растягивают до их полного разрушения (разрыва). При этом специальные приборы фиксируют зависимость абсолютного удлинения образца от прикладываемой к нему продольной растягивающей нагрузки и самописец вычерчивает кривую характерную для данного материала.

На рис. 1 показана диаграмма для малоуглеродистой стали. Она построена в системе координат F-Δl, где:

F — продольная растягивающая сила, [Н];

Δl — абсолютное удлинение рабочей части образца, [мм]

Рис. 1 Диаграмма растяжения стального образца

Как видно из рисунка, диаграмма имеет четыре характерных участка:

I — участок пропорциональности;

II — участок текучести;

III — участок самоупрочнения;

IV — участок разрушения.

Построение диаграммы

Рассмотрим подробнее процесс построения диаграммы.

В самом начале испытания на растяжение, растягивающая сила F, а следовательно, и деформация Δl стержня равны нулю, поэтому диаграмма начинается из точки пересечения соответствующих осей (точка О).

На участке I до точки A диаграмма вычерчивается в виде прямой линии. Это говорит о том, что на данном отрезке диаграммы, деформации стержня Δl растут пропорционально увеличивающейся нагрузке F.

После прохождения точки А диаграмма резко меняет свое направление и на участке II начинающемся в точке B линия какое-то время идет практически параллельно оси Δl, то есть деформации стержня увеличиваются при практически одном и том же значении нагрузки.

В этот момент в металле образца начинают происходить необратимые изменения. Перестраивается кристаллическая решетка металла. При этом наблюдается эффект его самоупрочнения.

После повышения прочности материала образца, диаграмма снова «идет вверх» (участок III) и в точке D растягивающее усилие достигает максимального значения. В этот момент в рабочей части испытуемого образца появляется локальное утоньшение (рис. 2), так называемая «шейка», вызванное нарушениями структуры материала (образованием пустот, микротрещин и т.д.).

Рис. 2 Стальной образец с «шейкой»

Вследствие утоньшения, и следовательно, уменьшения площади поперечного сечения образца, растягиваещее усилие необходимое для его растяжения уменьшается, и кривая диаграммы «идет вниз».

В точке E происходит разрыв образца. Разрывается образец конечно же в сечении, где была образована «шейка»

Работа затраченная на разрыв образца W равна площади фигуры образованной диаграммой. Ее приближенно можно вычислить по формуле:

W=0,8Fmax∙Δlmax

По диаграмме также можно определить величину упругих и остаточных деформаций в любой момент процесса испытания.

Для получения непосредственно механических характеристик металла образца диаграмму растяжения необходимо преобразовать в диаграмму напряжений.

Предел пропорциональности >

Примеры решения задач >

Лабораторные работы >

Источник

Äëÿ îòäåëüíî âçÿòîãî ýëåìåíòà êîíñòðóêöèè âçàèìîóðàâíîâåøåííûå àêòèâíàÿ ñèëà è ñèëà ðåàêöèè îïîðû ÿâëÿþòñÿ

âíåøíèìè ñèëàìè.

Ðàññìîòðèì, êàêèì îáðàçîì êîíñòðóêöèÿ îêàçûâàåò ñîïðîòèâëåíèå âíåøíåé íàãðóçêå, çà ñ÷åò ÷åãî ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå

ôîðìû è ðàçìåðîâ êîíñòðóêöèè — äåôîðìèðîâàíèå (îò ëàò. deformatio — èñêàæåíèå).

10.3.1. Ðàñòÿæåíèå

Íå îáðàùàÿ âíèìàíèå íà òî, êàêèì îáðàçîì, ñ òî÷êè çðåíèÿ êîíñòðóêòèâíîãî ðåøåíèÿ, ïðèëîæåíû âíåøíèå ñèëû Ð,

ðàññìîòðèì ðàñòÿæåíèå ýëåìåíòà êîíñòðóêöèè, ñõåìà íàãðóæåíèÿ êîòîðîãî ïîêàçàíà íà ðèñ. 10.3,à.

|

Ðèñ. 10.3. Óïðîùåííàÿ ìîäåëü äåôîðìàöèè ïðè ðàñòÿæåíèè |

Íà ðèñ. 10.3 ïîêàçàíà òàêæå óïðîùåííàÿ ìîäåëü ìåæàòîìíûõ ñâÿçåé â òâåðäîì òåëå. Æåñòêèå è ïðî÷íûå ìåæàòîìíûå ñâÿçè, ñîåäèíÿþùèå àòîìû

íåäåôîðìèðîâàííîãî òåëà (ðèñ. 10.3,á), ïðè ðàñòÿæåíèè (ðèñ. 10.3,â) ñîçäàþò áîëüøèå

âíóòðåííèå ñèëû ïðîòèâîäåéñòâèÿ âíåøíåé íàãðóçêå, ñòðåìÿùèåñÿ ñîõðàíèòü òåëî êàê åäèíîå öåëîå.

Ïîä äåéñòâèåì âíåøíèõ ñèë ÷àñòèöû (àòîìû) ìàòåðèàëà, èç êîòîðîãî ñäåëàíà êîíñòðóêöèÿ, áóäóò ïåðåìåùàòüñÿ, è

ïåðåìåùåíèå ÷àñòèö ïîä íàãðóçêîé áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ, ïîêà ìåæäó âíåøíèìè è âíóòðåííèìè ñèëàìè íå óñòàíîâèòñÿ ðàâíîâåñèå.

Òàêîå ñîñòîÿíèå íàçûâàåòñÿ äåôîðìèðîâàííûì

ñîñòîÿíèåì òåëà.

Ìåðîé âîçäåéñòâèÿ âíåøíèõ ñèë íà àòîìû âåùåñòâà, êîòîðûå óäàëÿþòñÿ äðóã îò äðóãà (ïðè ðàñòÿæåíèè) èëè ñáëèæàþòñÿ

(ïðè ñæàòèè), ò. å. ìåðîé ïðîòèâîäåéñòâèÿ ìàòåðèàëà êîíñòðóêöèè âíåøíåìó ñèëîâîìó âîçäåéñòâèþ, ìåðîé âíóòðåííèõ ñèë â ìàòåðèàëå ÿâëÿåòñÿ

íàïðÿæåíèå. Íàïðÿæåíèåì íàçûâàåòñÿ âíóòðåííÿÿ ñèëà (âîçíèêàþùàÿ ïðè âîçäåéñòâèè âíåøíåé íàãðóçêè),

ïðèõîäÿùàÿñÿ íà åäèíèöó ïëîùàäè â îêðåñòíîñòè äàííîé òî÷êè ðàññìàòðèâàåìîãî ñå÷åíèÿ òåëà:

σ = Ð/F,

| ãäå    | σ |    - | íàïðÿæåíèå, Ïà (1Ïà=1Í/ì2); |

| P |    - | ñóììàðíàÿ ñèëà, Í; | |

| F |    - | ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ, ïåðïåíäèêóëÿðíîãî íàïðàâëåíèþ äåéñòâóþùåé ñèëû P,ì2. |

Â èíæåíåðíîé ïðàêòèêå èíîãäà èçìåðÿþò íàïðÿæåíèÿ â äàÍ/ìì2 (1äàÍ= 10Í).

Íàïðÿæåíèå, òàêèì îáðàçîì, ïîêàçûâàåò èíòåíñèâíîñòü ïðîòèâîäåéñòâèÿ âíóòðåííèõ ñèë âîçäåéñòâèþ âíåøíåé íàãðóçêè íà

ìåæàòîìíûå ñâÿçè ìàòåðèàëà êîíñòðóêöèè, èëè, ÷òî òî æå ñàìîå, èíòåíñèâíîñòü âîçäåéñòâèÿ âíåøíåé íàãðóçêè íà ìåæàòîìíûå ñâÿçè.

Åñëè ðàññìîòðåòü äåôîðìèðîâàííîå ñîñòîÿíèå ñòåðæíÿ (áðóñà) (ðèñ. 10.4) ïðè ðàñòÿæåíèè âíåøíèìè ñèëàìè Ð

(ïîêàçàíû íà ðèñóíêå ÷åðíûìè ñòðåëêàìè), òî â ëþáîì ïðîèçâîëüíî âçÿòîì ïîïåðå÷íîì ñå÷åíèè (íàïðèìåð, ïëîñêîñòüþ À) ðàñïðåäåëåíèå

íîðìàëüíûõ íàïðÿæåíèé σ = Ð/F áóäåò ðàâíîìåðíûì.

|

Ðèñ. 10.4. Äåôîðìèðîâàííîå ñîñòîÿíèå áðóñà |

Ðàâíîäåéñòâóþùàÿ ñèëà íàïðÿæåíèé σ — âíóòðåííÿÿ ñèëà

Ð = σF (íà ðèñ. 10.4 — áåëàÿ ñòðåëêà) — ïðîõîäèò ÷åðåç öåíòð òÿæåñòè ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ âäîëü ëèíèè äåéñòâèÿ

âíåøíåé ñèëû è ðàâíà åé.

Ïîä äåéñòâèåì ðàñòÿãèâàþùèõ ñèë Ð äëèíà ñòåðæíÿ l óâåëè÷èâàåòñÿ íà âåëè÷èíó Δl,

íàçûâàåìóþ àáñîëþòíûì óäëèíåíèåì. Ðàñòÿæåíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ òàêæå óìåíüøåíèåì ïîïåðå÷íûõ ðàçìåðîâ

ñå÷åíèÿ. Ýòî ÿâëåíèå íîñèò íàçâàíèå «ýôôåêò Ïóàññîíà» (ïî èìåíè ôðàíöóçñêîãî ó÷åíîãî è ìåõàíèêà

Ñ. Ïóàññîíà). Àáñîëþòíîå ïîïåðå÷íîå ñóæåíèå

ñòåðæíÿ ïðè ðàñòÿæåíèè Δb =

b — b1; Δc = c — c1.

Èìåííî çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ ôîðìû è ðàçìåðîâ ëþáàÿ êîíñòðóêöèÿ ñîïðîòèâëÿåòñÿ (ñîçäàåò ñèëû ïðîòèâîäåéñòâèÿ) âíåøíèì íàãðóçêàì.

Â èíæåíåðíîé ïðàêòèêå äåôîðìèðîâàííîå ñîñòîÿíèå ïðèíÿòî îöåíèâàòü íå òîëüêî àáñîëþòíûìè âåëè÷èíàìè èçìåíåíèé ôîðìû

( «ïåðåìåùåíèÿìè»), íî è îòíîñèòåëüíûìè áåçðàçìåðíûìè âåëè÷èíàìè —

«äåôîðìàöèÿìè»:

ε = Δl/l; ε = Δb/b = Δc/c,

| ãäå    | ε |    - | îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå ïðè ðàñòÿæåíèè; |

| ε’ |    - | îòíîñèòåëüíûå ïîïåðå÷íûå äåôîðìàöèè. |

Ïðè äîñòàòî÷íî áîëüøèõ âíåøíèõ íàãðóçêàõ (è, êàê ñëåäñòâèå, áîëüøèõ âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèÿõ) ìåæàòîìíûå ñâÿçè ìàòåðèàëà ìîãóò

áûòü ðàçîðâàíû, ÷òî ïðèâåäåò ê ðàçðóøåíèþ êîíñòðóêöèè.

Êîíñòðóêöèÿ äîëæíà áûòü ñïðîåêòèðîâàíà òàê, ÷òîáû îíà íå ðàçðóøèëàñü ïîä íàãðóçêîé. Äåôîðìàöèè (ïåðåìåùåíèÿ), êîòîðûå

íåèçáåæíî âîçíèêàþò â êîíñòðóêöèè ïîä íàãðóçêîé, äîëæíû áûòü âïîëíå îïðåäåëåííûìè è äîñòàòî÷íî ìàëûìè, ïîñêîëüêó âûáðàííûå ðàçìåðû è ôîðìà

ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèè îáåñïå÷èâàþò îïðåäåëåííîå êà÷åñòâî åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.

Òàê, èçìåíåíèå ïîä íàãðóçêîé ðàçìåðîâ è ôîðìû ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèè ñàìîëåòà, îáòåêàåìûõ ïîòîêîì âîçäóõà, ñóùåñòâåííûì îáðàçîì

âëèÿåò íà àýðîäèíàìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è, êàê ñëåäñòâèå, — íà ëåòíî-òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñàìîëåòà.

Õàðàêòåð ðàáîòû êîíñòðóêöèè ïîä íàãðóçêîé âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ âûáîðîì êîíñòðóêöèîííûõ

ìàòåðèàëîâ. Îäíîé èç îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê ìàòåðèàëà êîíñòðóêöèè ÿâëÿåòñÿ äèàãðàììà ðàñòÿæåíèÿ (êðèâàÿ äåôîðìèðîâàíèÿ) — âçàèìîçàâèñèìîñòü íàïðÿæåíèé è äåôîðìàöèé

óäëèíåíèÿ, ïîëó÷àåìàÿ â ðåçóëüòàòå èñïûòàíèé îáðàçöîâ ìàòåðèàëîâ íà ðàñòÿæåíèå. Íà ðèñ. 10.5 ïîêàçàí òèïè÷íûé õàðàêòåð äèàãðàìì ðàñòÿæåíèÿ äëÿ

íåêîòîðûõ êîíñòðóêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ïðèìåíÿåìûõ â ñàìîëåòîñòðîåíèè.

|

Ðèñ. 10.5. Äèàãðàììà ðàñòÿæåíèÿ |

Ïðÿìîëèíåéíûå íà íåêîòîðîì ïðîòÿæåíèè äèàãðàììû ó÷àñòêè (0-À, 0-ÀÂ) õàðàêòåðèçóþò òàêóþ ñòàäèþ äåôîðìèðîâàíèÿ îáðàçöà,

êîãäà ïðè óâåëè÷åíèè íàãðóçêè äåôîðìàöèè ïðîïîðöèîíàëüíû íàïðÿæåíèÿì è ïðè ñíÿòèè íàãðóçêè èñ÷åçàþò, ò. å. îáðàçåö çà ñ÷åò ìåæàòîìíûõ ñâÿçåé

(ñèë óïðóãîñòè) âîçâðàùàåòñÿ â èñõîäíîå (íåäåôîðìèðîâàííîå) ñîñòîÿíèå. Íà ýòîì ó÷àñòêå ìàòåðèàë «ïîä÷èíÿåòñÿ»

çàêîíó Ãóêà (ïî èìåíè àíãëèéñêîãî åñòåñòâîèñïûòàòåëÿ

Ð. Ãóêà):

σ = Åε,

| ãäå    | σ |    - | íàïðÿæåíèå, Ïà; |

| E |    - | ìîäóëü óïðóãîñòè ìàòåðèàëà, èëè ìîäóëü Þíãà (ïî èìåíè àíãëèéñêîãî ó÷åíîãî Ò.Þíãà), Ïà; | |

| ε |    - | îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå. |

Ìîäóëü óïðóãîñòè Å (íàêëîí êðèâîé äåôîðìèðîâàíèÿ â çîíå óïðóãîñòè

0-À (0-ÀÂ) äèàãðàììû: Å = tgα) ÿâëÿåòñÿ ìåðîé óïðóãîñòè («æåñòêîñòè») è õàðàêòåðèçóåò ïîäàòëèâîñòü (ñïîñîáíîñòü ê

äåôîðìèðîâàíèþ) ïîä íàãðóçêîé. Îòìåòèì, ÷òî ñòàëü — áîëåå æåñòêèé, ìåíåå ïîäàòëèâûé ìàòåðèàë, ÷åì àëþìèíèåâûé ñïëàâ.

Òî÷êà À (ÀÂ) íà äèàãðàììàõ õàðàêòåðèçóåò íàèáîëüøóþ íàãðóçêó Ðïö è, ñîîòâåòñòâåííî,

íàïðÿæåíèÿ

ïðåäåëà ïðîïîðöèîíàëüíîñòè

σïö, ïðè êîòîðûõ åùå ñîáëþäàåòñÿ ëèíåéíàÿ

çàâèñèìîñòü σ — ε.

Äàëüøå, çà òî÷êîé À (ÀÂ), ëèíåéíàÿ çàâèñèìîñòü σ — ε íàðóøàåòñÿ, ìàòåðèàë äåôîðìèðóåòñÿ («òå÷åò»)

ïîä íàãðóçêîé è ïðè ñíÿòèè íàãðóçêè íå âîçâðàùàåòñÿ ê èñõîäíîìó ñîñòîÿíèþ, â íåì âîçíèêàþò îñòàòî÷íûå ïëàñòè÷åñêèå

äåôîðìàöèè çà ñ÷åò òîãî, ÷òî ÷àñòü ìåæàòîìíûõ ñâÿçåé ðàçðóøàåòñÿ. Òî÷êà  íà äèàãðàììàõ õàðàêòåðèçóåò íàãðóçêó

Ðò è, ñîîòâåòñòâåííî,

íàïðÿæåíèÿ ïðåäåëà òåêó÷åñòè

σò, ïðè êîòîðûõ ìàòåðèàë «òå÷åò» áåç óâåëè÷åíèÿ íàãðóçêè. Íåêîòîðûå ìàòåðèàëû (íàïðèìåð, 4, ñì. ðèñ. 10.5)

èìåþò ÿâíî âûðàæåííóþ ïëîùàäêó òåêó÷åñòè À-Â, ãäå äåôîðìàöèè ñóùåñòâåííî óâåëè÷èâàþòñÿ áåç óâåëè÷åíèÿ

âíåøíåé íàãðóçêè. Äëÿ äðóãèõ ìàòåðèàëîâ (1, 2, 3) ïëîùàäêè òåêó÷åñòè îòñóòñòâóþò, â ýòîì ñëó÷àå òî÷êè À è  íà äèàãðàììå ïðàêòè÷åñêè

ñîâïàäàþò.

Çîíà Â-Ñ äèàãðàììû íàçûâàåòñÿ çîíîé óïðî÷íåíèÿ. Çäåñü ïîñëå ñòàäèè òåêó÷åñòè

ìàòåðèàë ñíîâà ïðèîáðåòàåò ñïîñîáíîñòü óâåëè÷èâàòü ñîïðîòèâëåíèå äàëüíåéøåé äåôîðìàöèè, îäíàêî äëÿ óäëèíåíèÿ îáðàçöà â ýòîé çîíå òðåáóåòñÿ â

ñîòíè ðàç áîëåå ìåäëåííîå íàðàñòàíèå íàãðóçêè, ÷åì â çîíå óïðóãèõ äåôîðìàöèé.

|

Ðèñ. 10.6. Äèàãðàììà èñòèííûõ íàïðÿæåíèé |

Òî÷êà Ñ äèàãðàììû õàðàêòåðèçóåò ìàêñèìàëüíóþ (ïðåäåëüíóþ) íàãðóçêó Ðmax è, ñîîòâåòñòâåííî,

íàïðÿæåíèÿ ïðåäåëà ïðî÷íîñòè èëè íàïðÿæåíèÿ âðåìåííîãî ñîïðîòèâëåíèÿ σâ, ïðè êîòîðûõ åùå ñîõðàíÿåòñÿ öåëîñòíîñòü

ýëåìåíòà êîíñòðóêöèè, íàãðóæåííîãî ðàñòÿæåíèåì.

Äàëüøå, çà òî÷êîé Ñ äèàãðàììû, áåç óâåëè÷åíèÿ âíåøíåé íàãðóçêè èäåò ëàâèíîîáðàçíîå ðàçðóøåíèå ìåæàòîìíûõ ñâÿçåé

ìàòåðèàëà.

Íàïðÿæåíèå σâ, òàêèì îáðàçîì, õàðàêòåðèçóåò ïðî÷íîñòü ìàòåðèàëà íà ðàçðûâ.

Òî÷êà D äèàãðàììû õàðàêòåðèçóåò ðàçðóøåíèå (ðàçðûâ) îáðàçöà. Íèñõîäÿùàÿ âåòâü äèàãðàììû Ñ-D èìååò óñëîâíûé

õàðàêòåð, ïîñêîëüêó íàïðÿæåíèÿ ðàññ÷èòûâàþòñÿ äëÿ ïëîùàäè ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ èñõîäíîãî îáðàçöà. Ðåàëüíî íàïðÿæåíèÿ ðàñòóò, ÷òî ïîêàçûâàåò

äèàãðàììà èñòèííûõ íàïðÿæåíèé (ðèñ. 10.6 — ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ),

â êîòîðîé íàïðÿæåíèÿ ðàññ÷èòûâàþòñÿ äëÿ èñòèííîé ïëîùàäè ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ îáðàçöà.  èíòåðâàëå Î-À ðîñò íàïðÿæåíèÿ èäåò áåç

ðàçðóøåíèÿ ìåæàòîìíûõ ñâÿçåé, ïîñëå ñíÿòèÿ íàãðóçêè îáðàçåö âîçâðàùàåòñÿ ê èñõîäíîìó ñîñòîÿíèþ. Â èíòåðâàëå À-D ðîñò íàïðÿæåíèÿ

ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò ðàçðóøåíèÿ ìåæàòîìíûõ ñâÿçåé è çíà÷èòåëüíîãî ìåñòíîãî óòîíåíèÿ îáðàçöà (îáðàçîâàíèÿ

øåéêè 1).  ìîìåíò ðàçðóøåíèÿ (òî÷êà D äèàãðàììû) ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ ïëàñòè÷åñêè

äåôîðìèðîâàííîãî îáðàçöà ìåíüøå èñõîäíîé.

Ïðî÷íîñòü êîíñòðóêöèè, åñòåñòâåííî, çàâèñèò îò ïðî÷íîñòè ìàòåðèàëà, èç êîòîðîãî îíà èçãîòîâëåíà.

Ïðî÷íîñòü

(íåñóùàÿ ñïîñîáíîñòü)

êîíñòðóêöèè — ýòî ñïîñîáíîñòü êîíñòðóêöèè â îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ âîñïðèíèìàòü (âûäåðæèâàòü) áåç

ðàçðóøåíèÿ âíåøíèå íàãðóçêè.

Íàãðóçêà, ïðè êîòîðîé ïðîèñõîäèò ðàçðóøåíèå êîíñòðóêöèè, íàçûâàåòñÿ

ðàçðóøàþùåé.

|

Ðèñ. 10.7. Òðàåêòîðèè íàïðÿæåíèé |

Íåñóùàÿ ñïîñîáíîñòü âî ìíîãîì çàâèñèò îò ïëàñòè÷íîñòè ìàòåðèàëà. Ïëàñòè÷íîñòü

— ñïîñîáíîñòü ìàòåðèàëà ïîëó÷àòü áîëüøèå îñòàòî÷íûå äåôîðìàöèè, íå ðàçðóøàÿñü. Õðóïêîñòü

(ñâîéñòâî, ïðîòèâîïîëîæíîå ïëàñòè÷íîñòè) — ñïîñîáíîñòü ìàòåðèàëà ðàçðóøàòüñÿ áåç çàìåòíîé ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè.

Æåñòêîñòü — ñïîñîáíîñòü êîíñòðóêöèè ñîïðîòèâëÿòüñÿ äåéñòâèþ âíåøíèõ íàãðóçîê

ñ äîïóñòèìûìè â ýêñïëóàòàöèè äåôîðìàöèÿìè, íå íàðóøàþùèìè ðàáîòîñïîñîáíîñòü êîíñòðóêöèè.

Íåñóùàÿ ñïîñîáíîñòü êîíñòðóêöèè ðåçêî ñíèæàåòñÿ èìåþùèìèñÿ â ìàòåðèàëå êîíñòðóêöèè ìèêðîòðåùèíàìè, âêðàïëåíèÿìè

èíîðîäíûõ ìàòåðèàëîâ, íàðóøàþùèìè ïîñòîÿíñòâî íàïðÿæåíèé.

Êîíöåíòðàòîðû íàïðÿæåíèé

— ìåñòíûå ðåçêèå èçìåíåíèÿ îäíîðîäíîñòè (ôîðìû è, ñëåäîâàòåëüíî, æåñòêîñòè) êîíñòðóêöèè, ïðèâîäÿùèå ê ðåçêîìó ìåñòíîìó

(ëîêàëüíîìó) ïîâûøåíèþ íàïðÿæåíèé â êîíñòðóêöèè.

Íà ðèñ. 10.7 ïîêàçàíî äåéñòâèå ðàñòÿãèâàþùåé âíåøíåé íàãðóçêè, ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåííîé ïî êðàÿì ïðîñòåéøèõ êîíñòðóêòèâíûõ

ýëåìåíòîâ — ëèñòîâ. Ïóíêòèðíûå ëèíèè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé òàê íàçûâàåìûå òðàåêòîðèè íàïðÿæåíèé, âäîëü êîòîðûõ íàïðÿæåíèå ïåðåäàåòñÿ îò

ìîëåêóëû ê ìîëåêóëå. Äëÿ ãëàäêîãî ëèñòà ýòè ëèíèè ïàðàëëåëüíû, íàïðÿæåíèÿ â ëþáîì ñå÷åíèè ëèñòà îäèíàêîâû.

|

Ðèñ. 10.8. ïåðåäà÷à íàãðóçêè â ñîåäèíåíèè |

Ñèëû, ïåðåäàþùèåñÿ ïî òðàåêòîðèÿì íàïðÿæåíèé â ëèñòàõ ñ êîíöåíòðàòîðàìè (íàäðåç â êðîìêå ëèñòà, îòâåðñòèå â öåíòðå ëèñòà),

îáõîäÿò ðàçðûâ â ìàòåðèàëå. Ïëîòíîñòü òðàåêòîðèé íàïðÿæåíèé óâåëè÷èâàåòñÿ, è ëîêàëüíûå íàïðÿæåíèÿ σ ó êðàÿ êîíöåíòðàòîðà âîçðàñòàþò

(èíîãäà ìíîãîêðàòíî). Â ýòèõ ìåñòàõ ìîæåò ïðîèçîéòè íàðóøåíèå (ðàçðûâ) ìåæàòîìíûõ ñâÿçåé, âîçíèêíóò ìèêðîòðåùèíû, ðàñïðîñòðàíåíèå êîòîðûõ âåäåò

ê ðàçðóøåíèþ êîíñòðóêöèè.

Ðàñïðåäåëåíèå íàïðÿæåíèé â çàêîíöîâêàõ (ìåñòàõ ñîåäèíåíèÿ äåòàëåé)

îáû÷íî îñîáåííî

ñëîæíî, â íèõ îáÿçàòåëüíî ïîÿâëÿþòñÿ êîíöåíòðàöèè íàïðÿæåíèé

— ìåñòíîå ïîâûøåíèå íàïðÿæåíèé.

Â ìåñòå ñîåäèíåíèÿ (ðèñ. 10.8) ëèñòîâ 1 è 3 ñ ïîìîùüþ çàêëåïîê (èëè ñâàðíûõ òî÷åê) 2 ïåðåäà÷à

íàãðóçêè áóäåò

ïðîèñõîäèòü òîëüêî ÷åðåç òî÷êè êðåïëåíèÿ. Ëèñòû ðàâíîìåðíî âêëþ÷àòñÿ â ðàáîòó íà äîñòàòî÷íî áîëüøîì óäàëåíèè îò ìåñòà

ñîåäèíåíèÿ.

Çàøòðèõîâàííàÿ îáëàñòü ëèñòîâ ïðàêòè÷åñêè âûêëþ÷åíà èç ðàáîòû è íå èñïûòûâàåò íàïðÿæåíèé.  òî æå âðåìÿ

íàïðÿæåíèÿ â ïîïåðå÷íûõ ñå÷åíèÿõ ëèñòîâ ðàñïðåäåëåíû íåðàâíîìåðíî, ïðè÷åì σÀ-À > σÁ-Á > σÂ-Â.

Êîíñòðóêòîð îñîáîå âíèìàíèå äîëæåí óäåëÿòü âûáîðó ôîðìû äåòàëåé, ðàáîòàþùèõ íà ðàñòÿæåíèå, è îñîáåííî èõ

çàêîíöîâîê, ÷òîáû óìåíüøèòü âîçìîæíûå êîíöåíòðàöèè íàïðÿæåíèé.

Источник

При проектировании строительных конструкций, машин и механизмов инженеру необходимо знать значения величин, характеризующих прочностные и деформационные свойства материалов. Их можно получить путем механических испытаний, проводимых в экспериментальных лабораториях на соответствующих испытательных машинах. Таких испытаний проводится много и самых различных – испытания на твердость, сопротивляемость ударным и переменным нагрузкам, противодействие высоким температурам и т.д. Подробное описание всех видов механических испытаний и применяемых при этом машин и приборов приводится в специальной литературе. Мы же рассмотрим лишь испытания металлов на растяжение.

Наибольшую информацию о механических свойствах металлов можно получить из статических испытаний на растяжение. Испытания проводятся в соответствии с ГОСТом.

Для испытания на растяжение применяют образцы специальной формы – цилиндрические (рис.26). Образцы имеют рабочую часть с начальной длиной l0, на которой определяется удлинение, и головки с переходным участком, форма и размеры которых зависят от способов их крепления в захватах машины. Различают длинные образцы с отношением l0/d0 = 10 и короткие — l0/d0=5. Размеры образцов делают стандартными для того, чтобы результаты испытаний, полученные в разных лабораториях, были сравнимы.

Рис. 26

Испытания проводят на разрывных или универсальных машинах. В зависимости от метода приложения нагрузки машины бывают с механическим или гидравлическим приводом. Они обычно выпускаются с вертикальным расположением образца. Передача усилия на образец осуществляется через захваты. Разрывная машина снабжена устройством для автоматической записи в определенном масштабе диаграммы растяжения, т.е. графика зависимости между растягивающей силой Р и удлинением образца Dl. На рис.27 представлена диаграмма растяжения образца из низкоуглеродистой стали.

В начальной стадии нагружения до некоторой точки А диаграмма растяжения представляет собой наклонную прямую, что указывает на пропорциональность между нагрузкой и деформацией – справедливость закона Гука.

Рис. 27

Нагрузка, при которой эта пропорциональность еще не нарушается, на диаграмме обозначена Рпц и используется для вычисления предела пропорциональности:

sпц=, (47)

где F0 – начальная площадь поперечного сечения образца.

Пределом пропорциональности sпц называется наибольшее напряжение, до которого существует прямо пропорциональная зависимость между нагрузкой и деформацией.

Зона ОА называется зоной упругости. Здесь возникают только упругие, очень незначительные деформации. Данные, характеризующие эту зону, позволяют определить значение модуля упругости Е, как тангенс угла наклона этой прямой.

После достижения предела пропорциональности деформации начинают расти быстрее, чем нагрузка, и диаграмма становится криволинейной. На этом участке в непосредственной близости от точки А находится точка В, соответствующая пределу упругости:

sуп=. (48)

Пределом упругости sуп называется максимальное напряжение, при котором в материале не обнаруживается признаков пластической (остаточной) деформации.

У большинства металлов значения предела пропорциональности и предела упругости незначительно отличаются друг от друга. Поэтому обычно считают, что они практически совпадают.

При дальнейшем нагружении криволинейная часть диаграммы переходит в почти горизонтальный участок СД – площадку текучести. Здесь деформации растут практически без увеличения нагрузки. Нагрузка Рт, соответствующая точке Д, используется при определении физического предела текучести:

sт=. (49)

Пределом текучести sт называется напряжение, при котором образец деформируется без заметного увеличения растягивающей нагрузки.

Предел текучести является одной из основных механических характеристик прочности металлов.

Зона ВД называется зоной общей текучести. В этой зоне значительно развиваются пластические деформации. При этом происходит изменение внутренней структуры металла, что приводит к его упрочнению. Диаграмма после зоны текучести снова становится криволинейной, образец приобретает способность воспринимать возрастающее усилие до значения Рmax – точка Е на диаграмме. Это усилие используется для вычисления временного сопротивления или предела прочности:

sв=. (50)

Пределом прочности называется напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, достигнутой в ходе испытаний.

Зона ДЕ называется зоной упрочнения. Здесь удлинение образца происходит равномерно по всей его длине, первоначальная цилиндрическая форма образца сохраняется, а поперечное сечение изменяется незначительно, но также равномерно.

При максимальном или несколько меньшем усилии на образце в наиболее слабом месте возникает локальное уменьшение поперечного сечения – шейка. Дальнейшая деформация происходит в этой зоне образца. Сечение в середине шейки продолжает быстро уменьшаться, но напряжения в этом сечении все время растут, хотя растягивающее усилие и убывает. Вне области шейки напряжения уменьшаются, и поэтому удлинение остальной части образца не происходит. Наконец, в точке К образец разрушается. Сила, соответствующая точке К, называется разрушающей Рк, а напряжения – истинным сопротивлением разрыву:

Sк=, (51)

где Fк – площадь поперечного сечения в месте разрыва.

Зона ЕК называется зоной местной текучести.

Помимо указанных характеристик прочности определяют характеристики пластичности.

Относительное удлинение после разрыва d (%) – это отношение приращения расчетной длины образца после разрыва к ее первоначальному значению, вычисляемое по формуле:

%. (52)

Заметим, что относительное удлинение после разрыва зависит от отношения расчетной длины образца к его диаметру. С увеличением этого отношения значение d уменьшается, так как зона шейки (зона местной пластической деформации) у длинных образцов занимает относительно меньше места, чем в коротких образцах. Кроме того, относительное удлинение зависит и от места расположения шейки (разрыва) на расчетной длине образца. При возникновении шейки в средней части образца местные деформации в области шейки могут свободно развиваться и относительное удлинение будет больше, чем в случае, когда шейка возникает ближе к головке образца, тогда местные деформации будут стеснены.

Другой характеристикой пластичности является относительное сужение после разрыва y (%), представляющее собой отношение уменьшения площади поперечного сечения образца в месте разрыва к начальной площади поперечного сечения образца:

%. (53)

Диаграмма растяжения характеризует свойства образца, так как зависит от его размеров. Для оценки механических свойств материала диаграмму растяжения перестраивают в координатах «напряжение-деформация»: все ординаты делят на первоначальную площадь поперечного сечения F0, а все абсциссы – на первоначальную длину рабочей части l0. В результате получаем диаграмму напряжений, которая имеет тот же вид, что и диаграмма растяжения, так как F0 и l0 постоянны. Эта диаграмма является условной, поскольку при ее построении не учитывается изменение значений F0 и l0 в процессе испытания.

Поэтому определенные ранее пределы пропорциональности, текучести и прочности являются условными. Истинные же напряжения в каждый момент нагружения будут больше условных. Заметное отклонение истинных напряжений от условных происходит после предела текучести, так как сужение сечения становится более значительным. Особенно сильно возрастает разница между напряжениями после образования шейки. Диаграмма напряжений, построенная с учетом сужения площади поперечного сечения и местного увеличения деформаций, называется диаграммой истинных напряжений.

Некоторые диаграммы растяжения не имеют ярко выраженной площадки текучести, например, для низколегированных сталей, сплавов алюминия (рис.28). В этих случаях вместо физического предела текучести определяют условный предел текучести s0,2 (точка Д) – напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,2% от рабочей длины образца.

Рис. 28

Источник